の検索結果

の検索結果

No image

No image

お得な年間パスポートMOMAT PASS販売開始のお知らせ(2025.12.1)

東京国立近代美術館(竹橋)および国立工芸館(金沢)は美術館をお得に楽しんでいただける年間パスポート「MOMAT PASS」の販売を2025年12月1日から開始いたします。 MOMAT PASSの詳細はこちらからご覧いただけます。

ルーシー・リーとコレクターのポール・ダウアーとの出会いから

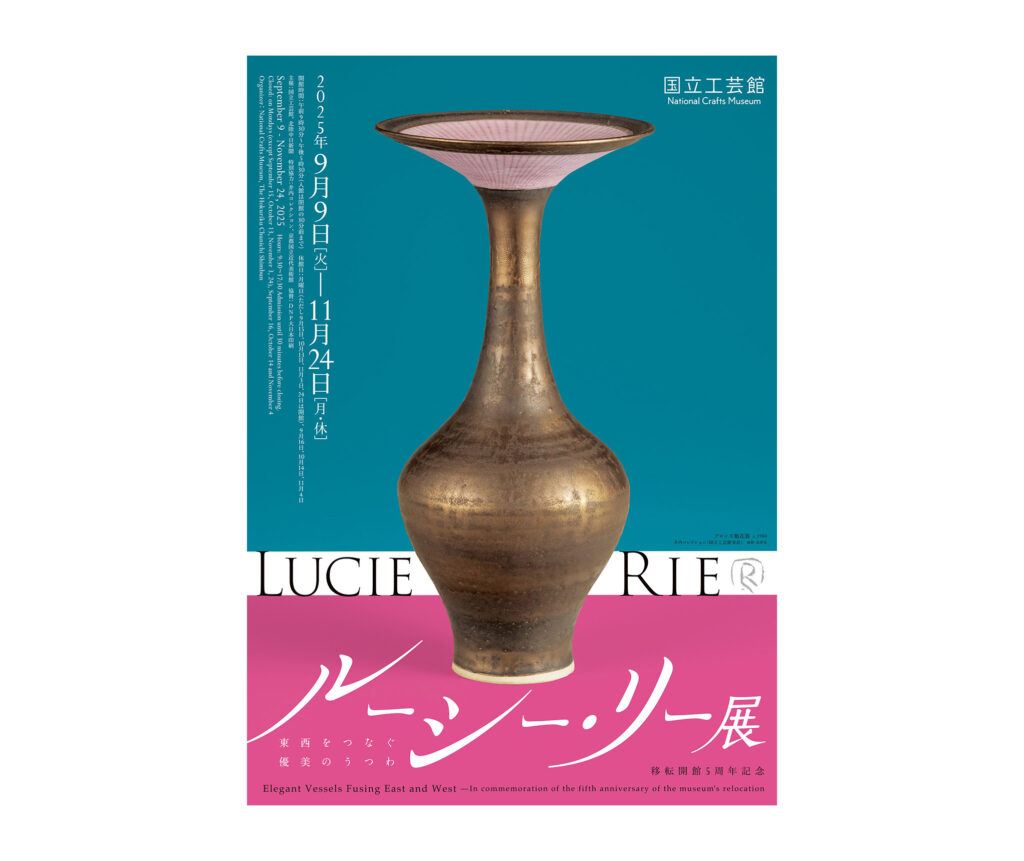

「ルーシー・リー展—東西をつなぐ優美のうつわ」は、ウィーン時代の初期作品から、濱田庄司らさまざまな国々の陶芸家との出会いを経て、特徴的な装飾スタイルに辿り着いたルーシー・リーの背景を知ることが出来た展覧会であった。 当館からは、2024年にコレクションとなった「Sharon and Paul Dauer Collection」の2点を加えた5点を、本展覧会に出品させていただいた。新しく収蔵品となった2点は、少し大振りで高台が立ち上がり、外側と見込みに施されたマンガン釉の掻き落としによる《鉢》(作品番号49、1968年頃)と、2色の粘土をロクロの回転によるスパイラルパターンに成形した《鉢》(作品番号112、1981年頃)。いずれも2002年に生誕100年を記念して開催した「ルーシー・リー展 静寂の美へ」の出品作品であった。 図1 展示風景:第2章 ロンドンでの出会い|撮影:石川幸史 これら2点は、2024年にアメリカ・カリフォルニア州の州都サクラメント市在住のコレクター、ポール・ダウアー夫妻から寄付されたものである。ポール・ダウアー氏は、弁護士の仕事の傍ら、若い頃から欧米や、日本の現代陶芸の作品を多数収集していた。ダウアー氏は、1969年にルーシー・リーと初めて出会っており、その時の様子を当館の講演会で語っている。 「帰って! 遅刻よ!」と、家の中から聞こえた。 ポール・ダウアー夫妻は、リー宅へ向かう道中で電車内での爆弾騒ぎがあり、また花を買いに立ち寄ったために20分余り遅れたのだ。そしてようやく辿り着き、リーの家のドアベルを鳴らしたのだった。ポール氏は閉じられたままのドアに向かい遅れた訳を言い、詫びて花をドアの前に置き去ろうとした時、「帰って! でも20分したらまた来て」と中から聞こえた。その後、再び訪れた二人は、家の中に迎え入れられた。 リビングルームに入った時に私はおもわず、私達が持って来たアイリスが彼女の花生に飾ってあることに驚きを表しました。彼女は、その目的のためにある花生に対する私の驚きに困惑し、「花生を他に何に使うというの?」と尋ねました。私が、芸術品として、作品自体「美」として飾るべきである、と言うと、彼女は頭を振るばかりでした。…実用性と離れた作品など、彼女の中では存在しなかったからです。…やがて美術館のコレクションに入るようになるにつれて、彼女は実用性とは離れた面での作品の芸術性というものがあることを認識し、受け入れるようになりました。1 この「帰って!」と相手を制するように発せられた言葉は、リーが厳しく芯のしっかりした女性であることを想像させた。二人を家から帰し、表に置かれた花を20分の間に作品に生けたところは、女性らしい優しさを感じさせる。そしてダウアー氏がルーシー・リーと交わした「うつわ」の実用性や芸術性という「用と美」をめぐるキャッチボールに、リーの心の移ろいが見て取れる。戦後、ロクロを活かし「うつわ」の形を取りながら空間やデザインの要素を取り入れ芸術としての陶芸の新たな歩みを進めたリー。ものづくりにおいて、次第に芸術としての陶芸が大きな比重を占めるようになっていったことがこのエピソードに表れ、1970年代以降、陶芸のモダニズムが徐々に確立していった流れが見えるようで、興味深い。 図2 ルーシー・リー《ピンク象嵌小鉢》1975–79年頃、国立工芸館蔵|撮影:エス・アンド・ティ フォト ダウアー氏とリーとの対話は、作品の釉薬の話に及ぶ。《ピンク象嵌小鉢》(作品番号97、1975–79年頃)の作品に見られるように、縁にはブロンズが掛けられトルコブルーの帯があしらわれたピンク色の鉢について、多くのコレクターは大胆なピンクを好むのだと、ダウアー氏は言う。しかしリーは、ほんのりと薄いピンク色の方が、彼女の好みであると語っていたという2。 2025年秋、筆者は整然と作品が並んだルーシー・リーの展覧会会場で、そのようなひとりのコレクターとルーシー・リーとのやりとりを思い出しながら、リーの好みのピンク色の作品を探した。この展覧会では、上述の《ピンク象嵌小鉢》や《ピンク線文鉢》(作品番号98、1975–80年頃)が、ダウアー氏とリーとの話に当てはまる。これは、1970年代以降に見られる装飾であり、トルコブルーの鮮やかな帯が差し色となって、ピンク色の釉薬やブロンズ釉との組み合わせが見事に映え、手のひらに収まるサイズとは思えない存在感を放つ。色彩のバランスだけでなく、ブロンズ釉が、所々ピンク色の釉薬の上に流れ落ちている。それは、デザイン的な規則性のある装飾の上に、釉薬が流れているように見え、西洋と東洋との特徴的な装飾を組み合わせたかのようである。 図3 展示風景:第4章 自らのスタイルへ—陶芸家ルーシー・リー|撮影:石川幸史 また、リーは象嵌作品の場合、素地を掻き落とした後、嵌め込む色を作品により変えている。例えば、《ピンク象嵌小鉢》の場合は、ピンク色を象嵌し、類似の色の釉薬を掛けているが、《ブロンズ釉花器》(作品番号108、1980年頃)では、ピンクではなくグレー系の色を嵌め込んでいる。グレー系の色を選ぶことで線が強調され、縦に伸びる作品のフォルムと呼応し、より躍動感を感じさせている。 図4 展示風景:ルーシー・リー《ブロンズ釉花器》1980年頃、井内コレクション(国立工芸館寄託)|撮影:石川幸史 リーは、細い線であっても作品の中の効果を考えながら装飾している。この展覧会では、リーが細部にわたり工夫をこらしているところを、是非注目していただきたい。 註 1 ポール・ダウアー『ルーシー・リーの思い出 生誕100年によせて』私家版、2002年、13頁2 前掲『ルーシー・リーの思い出』、33頁 参考文献:Paul F. Dauer, “Not in My Lifetime,” ★Ceramics: Art and Perception 38★, 1999 (『現代の眼』640号)

No image

No image

どなたでも

当館のコレクション作品や企画展出品作をよりお楽しみいただくために、さまざまな鑑賞プログラムをご用意しています。開催日・テーマなどはイベントのページでお知らせします。 近日開催予定のイベント 展覧会トーク 当館研究員やさまざまな分野の専門家が会場に並ぶ作品について素材・技法や歴史、制作の背景など多角的に解説します。「もう少し知りたい」方におすすめ。イベントルームとオンラインの2つの場で開催いたします。 アーティストトーク 「なぜ?」「どうやって?」―作品への関心が深まると次々湧いてくる疑問があります。創作の秘密を作家ならではの視点と豊かな経験からお話しいただきます。 講演・シンポジウム 国内外の作家、評論家、研究者、そして参加者の皆さんと一緒に、それぞれの立場から工芸やデザインの世界を掘り下げて考える時間です。 工芸とであう 2Dと3Dの2種類の切り口から所蔵作品をご紹介します。 アーカイブ これまでの活動をご紹介いたします。 見る・聞く・読む ご来館の前に、ご来館のあとに、すきま時間にも。お好きな時に楽しみ方いろいろ。 工芸トークオンライン 高精細画像を見ながら対話を通して鑑賞を深めます。

【工芸トークオンライン】2025年11月

工芸トークオンラインは高精細画像を見ながら対話を通して鑑賞を深めるプログラムです。国立工芸館の所蔵作品の中から、今月は想像のなかの音をたずね、指先の感覚を働かせてみたくなるような作品を参加者の皆さんとじっくり鑑賞します。 プログラム概要 11月18日(火)11:0011月19日(水)14:0011月25日(火)14:0011月26日(水)11:00 無料 各回6名程度 zoomミーティング ・10分前 チェックイン・時間ちょうどに プログラム開始 会話を重ねながら、ご参加の皆さんと一緒に作品を鑑賞 スペシャル高精細画像や研究員が調査のために撮影した参考画像などをご用意します・40~50分後 プログラム終了→チェックアウト ★お申込み前にご確認ください★・使用する機器や接続環境、およびZoomの操作方法の確認については、各自でご準備ください。・高精細画像を堪能していただくためにPCまたはタブレットのご使用をおすすめします。・個人情報と作品の著作権の保護のため、プログラム中の撮影・スクリーンショット・録音は固くお断りいたします。・鑑賞を深めるためにマイクとビデオをONでご参加ください。・サービス向上のため、主催者が録画させていただく場合があります。・お申込みに際しご提供いただいた個人情報は、本プログラムに関する連絡以外には使用しません。 よくあるご質問 「実物」を見ないと鑑賞はむずかしそう?オンライン上でのやりとりも含め、ご不便をおかけするかもしれません。しかし、高精細画像によって肉眼では追いつかないくらいに拡大したり、会場ではできないライティングで見える姿はまた格別です。本プログラムが、工芸のあらたな魅力に触れるきっかけになったらと期待してもおります。いつか実物を目の前にするときの予習、以前見た作品の思い出を深める、また感性と思考への刺激のためにご活用いただけたら幸いです。 鑑賞する作品は何点?選べる?1点をじっくりとご覧いただきます。作品は当日お知らせします。そのときどきの出会いをお楽しみください!

移転開館5周年記念 ルーシー・リー展―東西をつなぐ優美のうつわ―

展覧会について 本展は、20世紀を代表するイギリスの陶芸家ルーシー・リー(1902-1995)の作品を国立工芸館に寄託された井内コレクションを中心に約120点でご紹介します。オーストリア・ウィーンで生まれたルーシー・リーは、ウィーン工芸美術学校で轆轤ろくろに出合い魅了され、陶芸の道へと進みます。作家としての地位を確立しながらも、1938年に亡命を余儀なくされると、作陶の場をイギリス・ロンドンへ移します。ウィーン、ロンドン、当時の美術のエッセンスを吸収し昇華した彼女の作品の魅力。それは、しなやかながらも芯を感じる優美な形、色彩、といえるでしょう。私たちを魅了してやまないリーの作品、その造形の源泉は何であったのか。本展では彼女が出会った人、もの、場所、そして時代背景を交えながらその作品を紐解きます。ウィーンで出会ったヨーゼフ・ホフマンやロンドン時代のバーナード・リーチ、ハンス・コパー。制作初期から円熟期まで、彼女と交流のあった作家たちの作品もあわせて展示することで、その造形の根源へと迫ります。また、これまでリーチとの関わりの中で捉えられてきた日本を中心とした東洋のやきものとの関係性も見直します。東洋のやきものへの関心が高まっていた20世紀初頭、リーチを筆頭にイギリスの作家たちは日本や中国のやきものに大きな影響を受け制作していました。その中心地となり土壌が形成されたイギリスで、彼女が、何をみて学び、受け入れたのか。洗練された佇まいの作品の内にある東西をまたぐ複層的な造形を知ることで、作品に表された彼女の信念と凛とした姿が浮かび上がることとなるでしょう。 展覧会のポイント 10年ぶりの大回顧展 最後に開催されたルーシー・リーの大型回顧展は2015年でした。本展は以来10年ぶりとなる展覧会です。国内の貴重なルーシー・リー作品が一堂に会するこの機会をお見逃しなく! ヨーロッパ、日本、双方の視点からルーシー・リー作品を紐解く 新たな美的価値が創出されたウィーン、日本をはじめとした東洋陶磁に範を求めたスタジオ・ポタリーが活動したイギリス。洋の東西が入り混じる背景のもと制作されたルーシー・リーの作品を生きた時代、出会った人から紐解きます。 日本で人気の高いルーシー・リーの造形世界にふれる ルーシー・リーの作品は、1989年に草月会館の展覧会で本格的に紹介され、2010年、2015年の大規模展覧会を経てファンを増やしていきました。以降ファッション誌やライフスタイル誌でも定期的にとりあげられ、その人気は高まるばかりです。繊細かつ優美な造形世界をお楽しみください。 展覧会構成 第1章 ウィーンに生まれて 1902年に生まれたルーシー・リー(旧姓ゴンぺルツ)はウィーン工芸美術学校に入学し、ミヒャエル・ポヴォルニーに陶芸を学びます。彼女が制作を始めた20世紀初頭のウィーンでは純粋美術だけでなく、日用品を通して高い美意識を表現したウィーン工房のアーティストたちが活躍していました。本章では、ウィーン工房の創設者のひとりであるヨーゼフ・ホフマンをはじめ、同時代に活躍した作家、そしてこの時代の空気を吸収して制作されたルーシーの初期作品を紹介します。 ルーシー・リー《鉢》1926年頃個人蔵撮影:野村知也 第2章 ロンドンでの出会い 1938年、ルーシーはナチスの迫害を逃れるためロンドンへと渡り、新たな環境で新しい人々と出会います。例えば、イギリス陶芸界の中心的役割を担っていたバーナード・リーチ、そして、ボタン制作のため工房に参加した、陶芸を学びはじめたばかりの彫刻家志望の青年ハンス・コパーです。本章では、ロンドン時代に制作されたルーシーの作品に加え、渡英後の彼女に少なからず影響を与えた彼らの作品を紹介します。 ルーシー・リー/ハンス・コパー《カップ》1960年頃国立工芸館蔵撮影:野村知也 ©Estate of the artists when it’s a collaboration between Lucie Rie and Hans Coper ルーシー・リー《黄釉鉢》1958年頃井内コレクション (国立工芸館寄託)撮影:品野塁 第3章 東洋との出会い ルーシーが渡英した当時、バーナード・リーチをリーダーとするスタジオ・ポタリーの陶芸家たちは東洋陶磁に範を求めていました。また、1952年に開催されたダーティントン国際工芸会議では、濱田庄司らと交友を深め、のちに一緒に個展を開催します。本章では、リーチや濱田らの作品とともに、東洋との関わりを紹介します。 バーナード・リーチ《ブリタニーの玉葱売り》1934年国立工芸館蔵撮影者:アローアートワークス 濱田庄司《塩釉鉄砂抜絵注瓶》1965-70年頃国立工芸館蔵撮影:下瀬信雄 第4章 自らのスタイルへ―陶芸家ルーシー・リー 本章では、1970年以降に制作された鉢と花器を紹介します。小さな高台やすっきりとしたライン、マンガン釉や掻き落としなど、現在私たちが彼女の作風として認識している様式は、この頃に確立されました。釉薬と形態、そして装飾が一体となって洗練された作品をご覧いただきます。 ルーシー・リー 《ブロンズ釉花器》 1980年頃井内コレクション(国立工芸館寄託)撮影:品野塁 ルーシー・リー《白釉ピンク線文鉢》1984年頃井内コレクション (国立工芸館寄託)撮影:野村知也 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2025年9月9日(火)〜 11月24日(月・休) 月曜日(ただし9月15日、10月13日、11月3日、24日は開館)、9月16日、10月14日、11月4日 午前9時30分-午後5時30分※入館時間は閉館30分前まで 国立工芸館、北陸中日新聞 井内コレクション、京都国立近代美術館 DNP大日本印刷 観覧料

No image

No image

髙橋禎彦

先生のための工芸館タイム

全国の幼保(認定こども園を含む)・小・中・高等学校・特別支援学校の教職員及び指導主事のみなさまを「移転開館5周年記念 ルーシー・リー展―東西をつなぐ優美のうつわ―」にご招待します。工芸・デザインを題材とする鑑賞授業のイメージづくりに、学外研修にご活用ください。図画工作・美術専科以外の先生も大歓迎です。 実施期間 2025年9月9日(火)~2025年11月24日(月・祝) 当日の入館について 幼保(認定こども園を含む)・小・中・高等・特別支援学校の教員及び指導主事であることが確認できる身分証(職員証、保険証、名札など)を受付にてご提示の上、学校名と氏名の記入をお願いいたします。ご提供いただいた個人情報は、本プログラムの実施状況確認以外には使用いたしません。

国立工芸館移転開館記念日 特別公開イベント

ガラスの向こうの気になる「アレ」 エントランス正面の中庭(通常は立ち入り禁止)を特別公開します。金子潤の作品を間近で鑑賞しませんか。記念撮影もOK! 金子潤《無題 13-09-04》2013年 写真:太田拓実 2025年10月25日(土)午前9時30分~午後17時30分※雨天中止 国立工芸館(金沢市) 中庭 どなたでも 事前予約不要 ※上記の時間内に国立工芸館エントランスにご来場ください 無料 みんなしってる?裏庭の気になる「コレ」(果樹園トーク) 散歩のように作品のまわりを歩いたり、中をのぞいたり…さまざまなエピソードや対話を通して鑑賞を深めます。国立工芸館ガイドスタッフがご案内します。 橋本真之《果樹園―果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実》1978-88年 写真:太田拓実 2025年10月25日(土)午前10時~午前11時30分(最終開始時間11時ごろ) 午後1時30分~午後3時(最終開始時間2時30分ごろ)※各時間帯00分、30分頃に開始※各回20-30分程度※雨天中止 国立工芸館(金沢市) 裏庭 どなたでも 各回15名程度(予約不要・先着順) 事前予約不要 ※上記の時間内に国立工芸館裏庭にご来場ください 無料 国立工芸館教育普及室 kogei-edu2025@momat.go.jp 移転開館5周年記念 オリジナルグッズプレゼント 移転開館5周年を記念して、先着100名様に国立工芸館オリジナルグッズをプレゼントします。みなさまのご来館をお待ちしております。

移転開館5周年記念 重要無形文化財50周年記念 喜如嘉の芭蕉布展

展覧会について 芭蕉布は、糸芭蕉の繊維を糸にして織られた「沖縄の風土が生んだ最も沖縄らしい織物」で、琉球王国時代からつくられてきました。現在では、沖縄本島の大宜味村(おおぎみそん)喜如嘉で、その製法が伝承されています。 喜如嘉の芭蕉布は、糸芭蕉を育てることからはじまり、収穫後の糸づくり、染め、織りまで、すべてが天然の材料と手仕事によって製作され、絣(かすり)の技法を用いた独特な模様が特徴となっています。 本展は、「喜如嘉の芭蕉布」が重要無形文化財の指定を受けてから50周年の節目にあたり、戦後に滅びかけた芭蕉布の技術復興に尽力した人間国宝、故・平良敏子とその工房の作品を中心に、歴史的名品もあわせて芭蕉布の魅力を紹介します。 ※会期中5回展示替えあり A:7/11(金)~7/27(日) B:7/29(火)~8/11(月・祝) C:8/13(水)~8/24(日) D:7/11(金)~8/3(日) E:8/5(火)~8/24(日) 展覧会のポイント 重要無形文化財の指定50周年の節目にあたる「喜如嘉の芭蕉布」に注目 糸芭蕉の繊維を糸にして織られた「沖縄の風土が生んだ最も沖縄らしい織物」の魅力に迫ります。 戦後に滅びかけた芭蕉布の技術復興に尽力した人間国宝、故・平良敏子とその工房の作品を多数展示 絣技法を用いた多彩な模様の数々を是非ご覧ください。 琉球王国ゆかりの国宝5点を含む名品を展示 歴史的名品から現代の芭蕉布までその魅力をご紹介します。 展示構成 第1章 歴史のなかの芭蕉布と文様の美 沖縄県はかつて琉球王国と呼ばれ、独自の文化を育んできました。さらりとした風合いと適度に張りがある芭蕉布は、高温多湿の沖縄の気候に適した布として、尚王家から庶民にいたるまで広く愛用されてきました。とくに王族や上流階級向けには華やかな色合いに身近なモチーフが織り込まれ、洗練された布地がつくられました。明治になり琉球王国がなくなった後もその伝統は受け継がれてきましたが、第二次世界大戦の影響により、いったんは途絶えてしまいます。 1章では、上質な糸を天然の染材で染めて織り上げた芭蕉布の歴史的な名品とともに、王族が身に纏った豊かな色彩と伝統の絣柄の復元に取り組んだ平良敏子が開いた芭蕉布織物工房による多彩な芭蕉布を紹介します。 第2章 平良敏子の芭蕉布-わざの確立と展開 岡山県倉敷市で染織の技術や知識を学んだ平良敏子は、戦後、故郷である大宜味村喜如嘉に帰り、芭蕉布の制作に取り組みます。 糸づくりから、染め、織りまでのすべてが天然の材料と手仕事によるもので、多くの人の手を必要としましたが、平良敏子の真摯な姿勢とともに、絣模様の表現力と色彩への鋭い感覚が人々に受け入れられて、1963年に芭蕉布織物工房を開き、1974年には仲間たちと結成した喜如嘉の芭蕉布保存会の会長となり、芭蕉布の復興に尽力しました。 古典から学びながらも、絣模様に独自性を発揮するなど、その存在感を知らしめていき、1974年、「喜如嘉の芭蕉布」が国の重要無形文化財に指定(総合指定)され、平良敏子が保持者(代表者)として認定されます。2000年には重要無形文化財「芭蕉布」の保持者(各個認定)に認定され、2022年に101歳で生涯を終えるまで、芭蕉布の制作と後進の指導にあたり、芭蕉布を沖縄でもっとも知られる織物にしました。 第3章 想いをつなぐ-芭蕉布のみらい 喜如嘉の芭蕉布保存会は、芭蕉布の生産技術を絶やさず未来に残すことを目的に伝承者養成事業を展開しています。平良敏子が設立した芭蕉布織物工房は養成事業の受け皿となり、喜如嘉の芭蕉布の伝統を守り伝える役割も担い、現在も積極的に活動して若い技術者を育てています。 芭蕉布は、完成までにいくつもの工程を経てつくり出されます。個と集団がバランスよく交わることで、工房では古典の研究とともに、平良敏子が果敢に取り組んだ絣模様の古典と現代の融合や独自の模様の創出、また、これまでの芭蕉布では織られていなかった衣裳様式などにも挑戦し、時代に即した試みも行われています。平良敏子の想いを受け継ぎながら、時代を意識した制作スタイルはこれからの芭蕉布の価値観を広げていくことでしょう。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2025年7月11日(金)〜 8月24日(日) A:7/11(金)~7/27(日) B:7/29(火)~8/11(月・祝) C:8/13(水)~8/24(日) D:7/11(金)~8/3(日) E:8/5(火)~8/24(日) 月曜日(ただし7月21日、8月11日は開館)、7月22日(火)、8月12日(火) 午前9時30分-午後5時30分※入館時間は閉館30分前まで 7月18日(金)~8月16日(土)の金・土曜日は午前9時30分~午後8時 ※入館時間は閉館の30分前まで 国立工芸館 喜如嘉の芭蕉布保存会、喜如嘉芭蕉布事業協同組合、芭蕉布織物工房、株式会社 シネマ沖縄 読売新聞北陸支社 観覧料

No image

No image

金沢市内1日フリー乗車券による割引料金のご案内

2025年10月1日(水)より、北陸鉄道株式会社(北陸鉄道バス)が発行する「金沢市内1日フリー乗車券」をチケット窓口にてご提示いただくと、乗車日当日に限り割引料金でご入館いただけます。 この機会に是非、国立工芸館へお立ち寄りください。 金沢市内1日フリー乗車券についてはこちら