の検索結果

の検索結果

三島喜美代《Work-86-B》1986-87年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、三島喜美代《Work-86-B》1986-87年を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:三島喜美代《Work-86-B》1986-87年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/9nFeieJmPzw

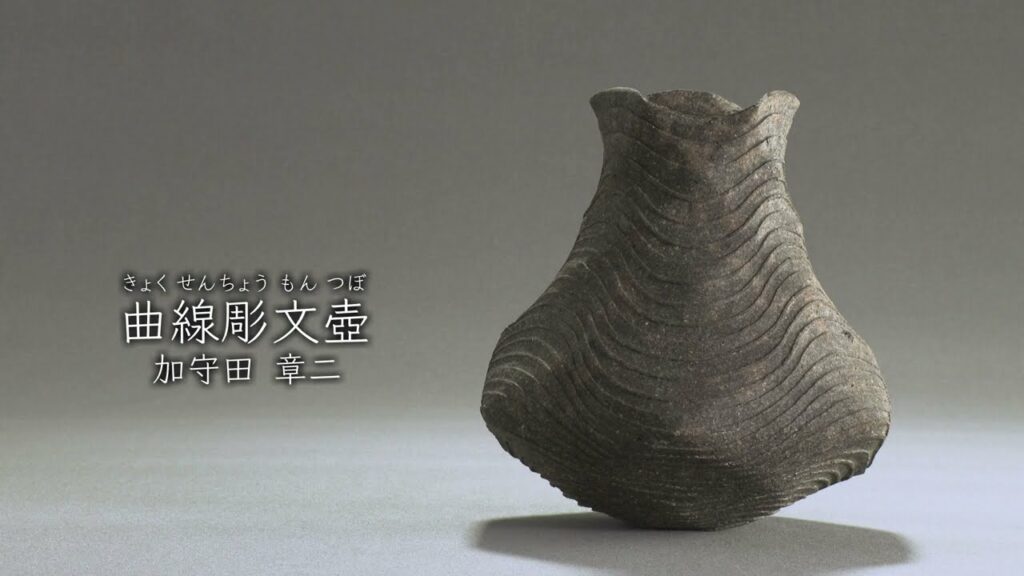

加守田章二《曲線彫文壺》1970年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、加守田章二《曲線彫文壺》1970年を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:加守田章二《曲線彫文壺》1970年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/LJ0mCvrxmPI

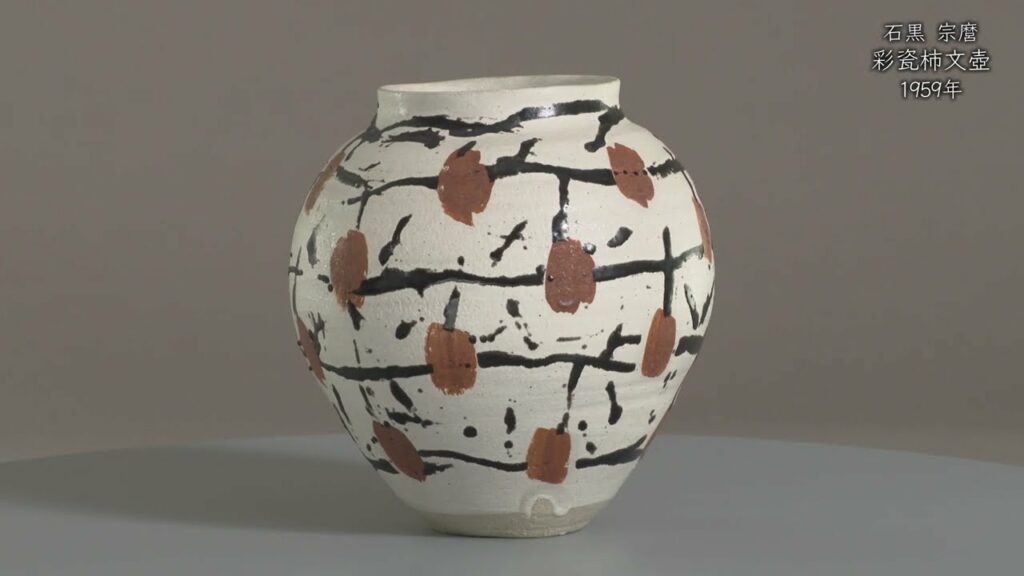

石黒宗麿《彩瓷柿文壺》1959年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、石黒宗麿《彩瓷柿文壺》1959年を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:石黒宗麿《彩瓷柿文壺》1959年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/84SAQrfr4no

鹿島一谷《布目象嵌露草文銀四分一接合水指》1977年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、鹿島一谷《布目象嵌露草文銀四分一接合水指》1977年を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:鹿島一谷《布目象嵌露草文銀四分一接合水指》1977年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/I85PCCg7l8g

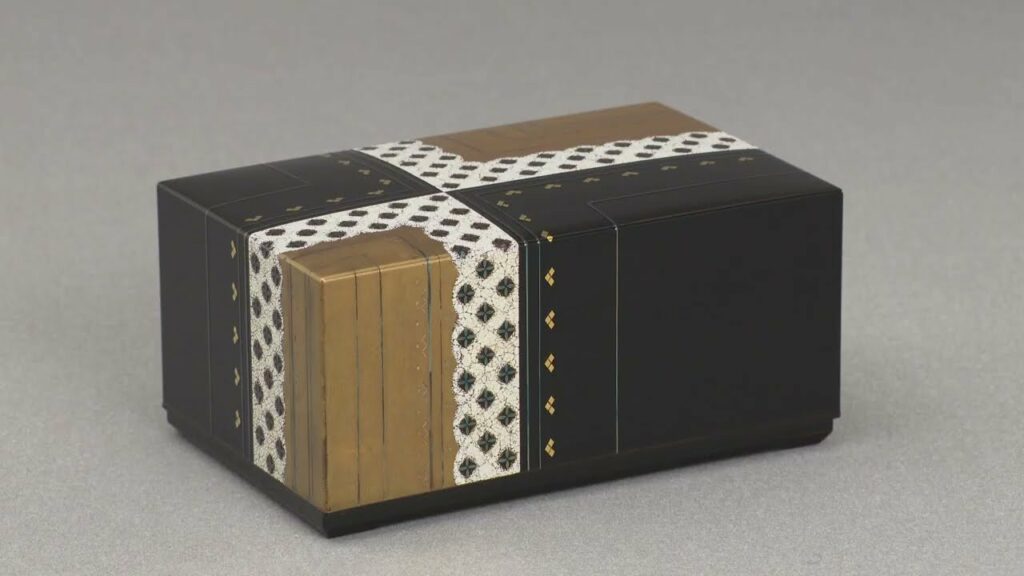

大場松魚《平文宝石箱》1958年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、大場松魚《平文宝石箱》1958年を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:大場松魚《平文宝石箱》1958年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/jRbfOOBk7b4

桑田卓郎《白金彩梅華皮志野茶垸》

桑田卓郎(1981–) 《白金彩梅華皮志野茶垸》 2020(令和2)年 磁土、釉薬、顔料、白金 高さ13.5、幅18.0、奥行17.0cm 令和5年度購入 撮影:エス・アンド・ティ フォト ©2023 メタリックな釉が茶碗の物質性を強調し、極めて造形的である——本作を端的に言い表すならば、このように形容できることでしょう。桑田卓郎の作り出す茶碗は、いずれも従来の茶碗のイメージを覆すような鮮烈さをはらんでいます。桑田の創造性は茶碗のみにとどまらず、壺や大型の立体作品の制作にまで及んでおり、作品は現代アートの分野でも評価されてきました。国内外で精力的に展覧会を開催し注目を集める桑田ですが、その奥底には陶芸の歴史への敬意と技術への飽くなき探求心が秘められています。 それは桑田の茶碗の題が、工芸の伝統的な命名方法を踏襲していることからもうかがい知れます。本作の題《白金彩梅華皮志野茶垸》を単語ごとに分解して考えれば、いかに桑田が伝統を意識しているかがわかります。 「白金彩」はプラチナの釉薬を用いているという意味です。桑田は白金のほかにも、金やこれまで茶碗に使われてこなかったピンクといったビビッドな釉薬や顔料を好んで用います。それは、16世紀の茶人たちが高麗茶碗や歪な造形に新しい美を発見したように、桑田も茶碗の中に現代の新しい美を見出しているからです1。 「梅華皮かいらぎ」は陶芸の技法の一つです。焼成が不十分で釉薬が溶け切らず、表面が鮫肌状に縮れた状態を指します。もともとは失敗から生まれた梅華皮ですが、茶道では井戸茶碗の高台の景色としてとらえることで、賛美の対象になりました。そんな梅華皮を桑田は作品の意匠として大胆に取り入れます。過剰なまでに隆起した肌は一般的な茶碗のイメージとかけ離れているようにも思えますが、桑田は「茶碗」であることにこだわります。茶陶研究の第一人者であった故・林屋晴三と交流を持ち、桑田は林屋より茶碗の格調高さや個性の出し方など、多くのことを学んだと発言しています2。長い年月をかけて培われてきた茶碗の文脈の中に桑田は自身を位置付け、茶碗の形式や機能美を解しつつ、その限界点を模索する挑戦的な作品を発表しています。 「志野」は釉薬を表す語ですが、それが転じてやきものの種類を示す言葉としても使われています。桑田が本作のような梅華皮の茶碗を作るようになったのは、荒川豊蔵の作品との出会いがきっかけでした。桃山時代の陶芸、特に志野の再興に尽力した荒川の作品に見られる梅華皮の「ぺろっと剥がれた」表現に惹かれたのだと桑田は述べています3。そこから伝統的な技法を研究し、現在の作風が形づくられていきました。「垸」という漢字も、荒川の茶碗の題に用いられていることから桑田も使用しており、荒川への尊敬の念を感じます。 本作は伝統を大切にしながらも当世にふさわしい作品を生み出したいという桑田の精神が見事に結晶化しており、工芸や現代アートといった区分を超えた、新しい時代の陶芸の可能性を予感させます。 註 1 清水穣「『レディメイド』としての茶碗」『桑田卓郎 I’m Home, Tea Bowl』KOSAKU KANECHIKA、2017年、pp.152–155 2 「陶芸アーティストのアトリエを訪ねて」『GQ JAPAN』2024年5月号、p.53 3 同上、p.54 (『現代の眼』639号)

釜我敏子《型絵染着物「秋草文」》

釜我敏子(1938–)《型絵染着物「秋草文」》2012(平成24)年絹、型染高さ180.0、幅139.4㎝令和5年度購入 撮影:斎城卓 画面いっぱいに広がる野原に、爽やかな秋風が吹き抜けているようです。曲線で表されたススキがしなり、風に揺れて触れ合う音が聞こえてきそうです。ふんわりしたボリューム感のある花はオミナエシ。漢字で書くと女郎花、楚々としたたたずまいが女性の立ち姿にも似ていることから名づけられました。寒色の色合いの中にグラデーションを効かせた暖色を使うことでオミナエシが浮かびあがり、空間に奥行きが生まれています。 釜我敏子は福岡県に生まれ、自然豊かな野原を遊び場として育ちました。この頃から抱いてきた草花を愛でるきもちが、後に作家としての強みとなります。高等学校を卒業した後、鈴田照次の作品と出合ったことをきっかけに、型絵染の道を歩み始めました。 型絵染とは染色技法の一種で、型紙を使って生地に模様を染め出す技法のことです。創作性の高い型染を得意としていた芹沢銈介が、重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された際、従来の型染とは一線を画すために、型「絵」染と命名されました。制作工程を分業化することで発展してきた型染に対し、型絵染はデザインから彩色などの工程を一貫して仕上げることに特徴があります。釜我もまた、型絵染の伝統を汲み取り、全ての工程を自らの手で仕上げています。その制作のモットーは、最小限の型紙で最大限の表現を生み出すことです。 本作の広大な景色を作り出したのは、たった一枚の型紙です。生地一反はおよそ長さ12m、幅35cm。この上を、縦27cm、横38cmほどの型紙を繰り返すことで埋め尽くします。ススキとオミナエシは互いに交差し合い、左右に揺れるような動きを感じさせます。それでも雑然としている様相に見えないのは、型紙の繰り返しによる規則的な心地よさの成せる技です。 本来、オミナエシは黄色の花ですが、本作では濃い黄色、淡い黄色、赤紫色の3色で表されています。釜我はモチーフの色をそのまま取り入れるのではなく、着物全体のバランスを気にかけながら、一つの景色になるように配色しました。その根底にあるのは、幼い頃から変わらない、野に咲く草花へのまなざしです。草花が風に揺れ、光を浴び、時には影となる。こうした自然の中の移ろいを丁寧につかみ取り、模様や色彩に落とし込みます。これまで型絵染におけるリズムとは、型の繰り返しから生まれる反復性の味わいが主な要素でした。しかし、釜我は型の繰り返しに想像力豊かな色彩を掛け合わせることで、風や光、草花の躍動感までもリズムとして奏でています。たった一枚の型紙で制作されたとは思えないほどに、どこまでも続く秋野原が立ち現れている作品です。 (『現代の眼』639号)

林駒夫《江口》1984年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、林駒夫《江口》1984年を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:林駒夫《江口》1984年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/-IJw1uAJbaw

益田芳徳《青い瓶》1981年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、益田芳徳《青い瓶》1981年を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:益田芳徳《青い瓶》1981年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/MELlpZHh8O0

三輪壽雪《鬼萩割高台茶碗》2006年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、三輪壽雪《鬼萩割高台茶碗》2006年を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:三輪壽雪《鬼萩割高台茶碗》2006年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/m6d_aChUceY