の検索結果

の検索結果

工芸と天気展関連トークイベント「輪島の天気・自然と作品制作」

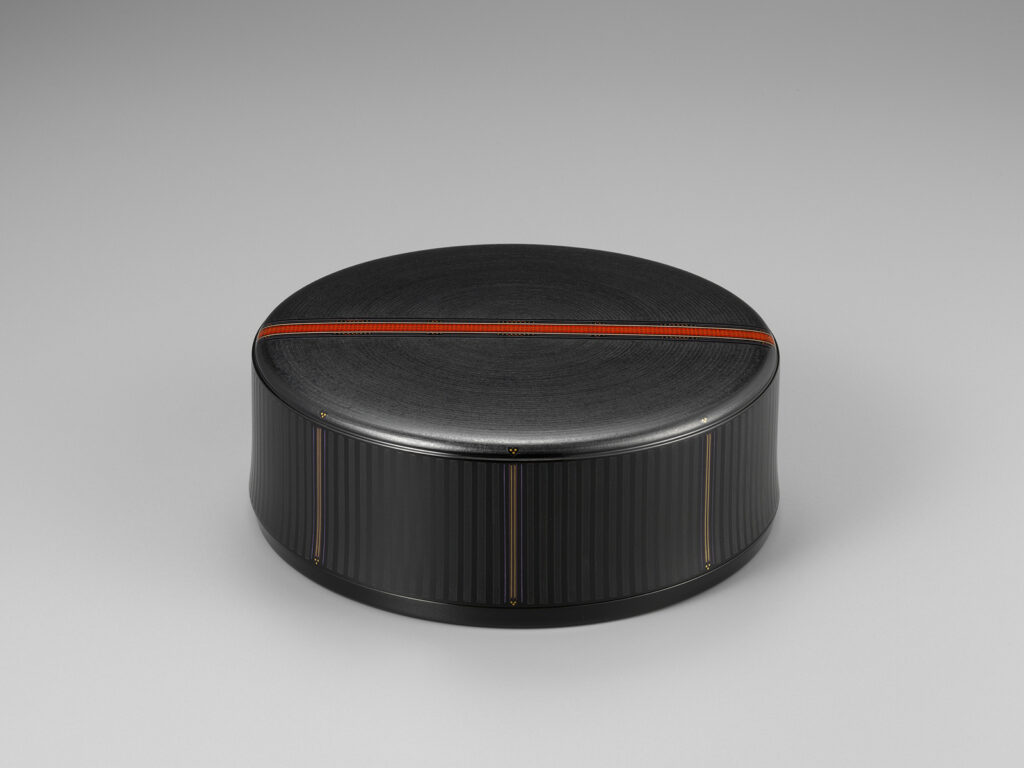

「工芸と天気展」に関連したトークイベントを開催いたします。漆芸家の山岸一男氏、気象予報士の池津勝教氏をお招きし、輪島の天気と自然、作品制作についてお話を伺います。山岸一男氏の作品は「工芸と天気展」でもご覧いただけますので、展覧会と併せてお愉しみください。 山岸一男《沈黒象嵌合子 能登残照》2016年 国立工芸館蔵撮影:エス・アンド・ティ フォト 2025年12月20日(土)午後1時30分〜午後3時00分(開場 午後1時) 国立工芸館 多目的室 山岸一男 氏(漆芸家、重要無形文化財「沈金」保持者)池津勝教 氏(NHK金沢放送局 「かがのと」気象予報士) 唐澤昌宏(国立工芸館 館長) 45名(要申込・先着順) 無料(要観覧券) 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会(石川県文化振興課内)TEL:076-225-1371(平日9:00~17:00) 講師プロフィール 山岸 一男 氏(漆芸家、重要無形文化財「沈金」保持者、石川県立輪島漆芸技術研修所 主任講師、輪島塗資料館 館長)1954年、石川県輪島市に生まれる。1973年、石川県立輪島実業高校木材工芸科卒業後、福光文次郎に師事し沈金技法を学ぶ。1976年、石川県立輪島漆芸技術研修所沈金科卒業。2018年、重要無形文化財「沈金」の保持者に認定。2025年、旭日小綬章を受章。輪島の自然や風景を意匠化し、沈黒や沈金象嵌、螺鈿など、 幅広い加飾技法を織り交ぜた作品を制作。2025年7月に就航したクルーズ客船「飛鳥Ⅲ」には、技術指導を務めた壁画「海游」が飾られている。 池津 勝教 氏(NHK 金沢放送局 「かがのと」気象予報士)1981年、栃木県足利市に生まれる。早稲田大学第一文学部を卒業後、気象予報士資格を取得。2013年よりNHK金沢放送局の気象キャスターとして、「かがのと」「かがのとラジオ」に出演中。気象コーナー「池津さんのそらなび」では「覚えておきたい防災情報」や「知って得する豆知識」をテーマに、気象情報や天気の話題、防災情報を日々発信している。防災士の資格を持ち、石川県地球温暖化防止活動推進員としても活動中。

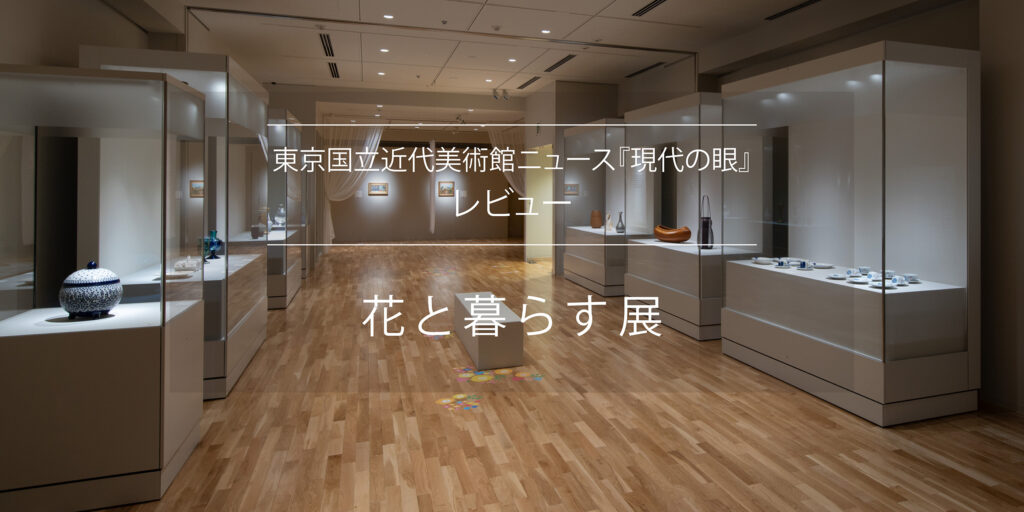

「花と暮らす展」を訪れて

今季、金沢も例年とは異なる寒い冬が続き、花の開花も遅れているようだ。それでも少しずつ草木の蕾も膨らみ、花も咲き始めている。庭の馬酔木あせびもようやく白い花を連ね咲き出した。これから、初夏に向けて新緑も野山を美しく彩り、私達の目を楽しませてくれるだろう。ようやく北陸にも春を感じる暖かい日が増え、外に出かけることに億劫さも感じなくなる季節になってきた。現在、国立工芸館では「移転開館5周年記念 花と暮らす展」が開催されている。本展は花をテーマに同館が収蔵する工芸、デザイン作品を全3章で展示構成している。今年は移転開館5周年ということらしいが、我々地元工芸作家からすればすっかり馴染みの建物になっている。 Ⅰ 花を象かたどる 十三代今泉今右衛門(善詔)《色鍋島薄墨石竹文鉢》:5月に開花する石竹の花の淡いピンクと薄墨のコントラストが実に美しく器体の中に収まっている。鍋島緞通の「格」と「洗練」に通ずるところもある。工芸にはその成り立ち、地域性が強く反映されると改めて感じた。板谷波山《彩磁紫陽花模様花瓶》:この作品を観ると今から30年前、6月の卯辰山公園を思い出す。私が在学した石川県立工業高等学校工芸科では毎年、同公園で写生会が行われ、菖蒲と紫陽花の水彩画を描くというイベントがあった。かつて同校で教鞭をとった波山の教えが、今も継承されていることを予感させる。又、本展には同校ゆかりの作家が複数いることからも、同校の工芸、デザインに対する教育が今も受け継がれていることがわかる。三代宮田藍堂(宏平)《蝋型鋳金装身具 花の宴》:佐渡の蝋型鋳金の技法のルーツは大砲鋳造だと聞く。おそらく蝋を飴のようにねじり原型を作っているのだろう。当初、武器製造に用いられた技法が同じ術を使いながら、130年後には金の装身具の制作に生かされている。 図1 「Ⅱ 花を想う」展示風景(右端の作品は中田博士《真珠光彩壺》2014年、国立工芸館蔵)|撮影:石川幸史 Ⅱ 花を想う[図1] 川瀬忍《青磁鉢 輪葉》:ロクロ成形後、口縁部に手を加えることにより形づくられた作品である。工程がシンプルなだけに修練されたロクロ技術、釉の美しさを自身のものとした作家でしか表現出来ない作品に仕上がっている。展示に関しても、作品の影が美しく映し出され、作品の輪郭をより優雅に捉えている。芹沢銈介《紬地型絵染華字文のれん》[図2]:本展の展示作品の中で圧倒的に記憶に残る作品であった。工芸はあらゆる材料を用いて制作されるが、植物は愛でる、食すだけでなく染料としても用いられてきた。鑑賞するには一般的には美しいとされない草木でも、染料にすることで、想像も出来なかった鮮やかな色を放つ。天然染料の華やかさが強く印象に残る。 図2 芹沢銈介《紬地型絵染華字文のれん》1960年、国立工芸館蔵|撮影:米田太三郎 Ⅲ 花と暮らす モーリス・ドニ:本展には、国立西洋美術館から特別出品として、2点の絵画も展示されている。杉浦非水《絵はがき》:なんとも愛らしい植物の絵はがきが並べられている。“芽の部屋”では杉浦非水旧蔵資料と植物写生帖、木版が展示されている。野の花の採集や写生を行うと共に国内外の辞典、図鑑を参考資料として使っていたことがわかる。ルーシー・リー《スパイラル文花瓶》:作家にとって自身の器に花を活けること、活けてもらうことも楽しみの1つである。日本とイギリスは共に庭を愛し、茶を楽しむ国である。東西の違いはあれど、花を愛でる気持ちは同じであっただろう。又、使い手との対話により新たな発見も多くある。使うということを意識した作品制作は、作域を広げる可能性に繋がる。藤沼昇《束編花籃 気》:どの年代にどのような作品を創り出していたかを知ることも、その作家を理解する方法の1つだ。初々しさを感じる初期。技術、体力が伴う中期。豊かな表現の後期。工芸は身体を通して生み出すものであるからこそ、よりそれが鮮明にわかる。本作は竹ならではの造形、全体の編みの力強さと口縁部の繊細な作り込みにより完成されている。作者の自信がみなぎる見事な作品である。 それぞれの時代、地域で各作家が表現した植物は異なる。それらの作品が同じ空間に展示されるということが、美術館展示の実に不思議で面白いところだ。その時代、その地域を旅する気分で制作者の目から見た花を想像しながら、あなたの眼で作品を楽しむのも良いかもしれない。 3月下旬、沖縄県の大宜味村を訪れた。町を歩くと糸芭蕉が育てられ、芭蕉布を織りなす人々の営みを見ることが出来た。夏燕は一足先に本土へ渡った後だったが、7月には「喜如嘉の芭蕉布展」が同館にて開催される。次の展示も楽しみだ。 (『現代の眼』640号)

「かたちあるもの」と「かたちなきもの」

無形文化財とは何か? 昭和25(1950)年制定の文化財保護法において、「演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」(第2条1項)と定義されている。一般的に「文化財」と聞けば、建造物や美術工芸品などの有形文化財を想起しがちであるが、無形文化財は、形のない「わざ」そのものであり、これを「文化財」として保存・継承すべき対象として規定したことは、世界的に見ても最初期の事例に数えられ、我が国の文化財保護の歴史において誇るべき点の一つであるといって過言ではない。 無形文化財への目くばせは、本展の随所で確認された。例えば、芭蕉布の制作工程を紹介する映像資料や、糸作りのための原材料や道具の展示に端的に表れている。前者に関して、展示室手前の導入部として、工芸技術記録映画「芭蕉布—平良敏子のわざ—」(文化庁企画、2014年製作)の短縮版の映像が来場者を迎えてくれる。実はこの映像、2階のラウンジ内で上映の「アトリエを訪ねて」シリーズからの映像(ABCテレビ、1973年製作)と呼応している。両者を見比べて、芭蕉布制作の根幹をなす作業が今も受け継がれていることに驚きを禁じ得ない。一方で、周囲の環境や従事する人たちの服装などに時代の流れを如実に感じつつ、1973年の映像の、喜如嘉の女性たちの自由闊達な息遣いが、2014年の記録映画においては、画面を支配する静謐な時間へと変化したことが指摘できよう。それは何なのか。二つの映像の製作意図から零れ落ちて伝わるもの。そこに、重要無形文化財という言葉の重みを感じずにいられない。 芭蕉布をめぐる展示は、近年全国各地で開催されてきた。主な展覧会だけでも、「芭蕉布—人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事—」展(2022年、大倉集古館)、「喜如嘉の芭蕉布物語」展(2023年、大阪日本民芸館)、「芭蕉布 人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事」展(2023年、美術館「えき」KYOTO)、「芭蕉布展」(2024年、沖縄県立博物館・美術館)が挙げられる。この一連の流れの中で、本展をどのように位置付ければよいのか、思いを巡らせながら会場を歩いた。 図1 展示風景:第1章 歴史のなかの芭蕉布と文様の美(展示室1)|撮影:石川幸史 恐らく本展を訪れた人たちは、重要無形文化財保持者の平良敏子の作品と、芭蕉布織物工房の作品との近似に戸惑うのではないかと思われる。また、芭蕉布織物工房と喜如嘉の芭蕉布保存会(以下、保存会)との関係性についても、答えを得ないままに展示室を進むのではないかと考える。前者は指導者とその工房として想像しうるとしても、後者については少々事情が複雑である。 鍵はキャプションにある。作品情報を確認すれば、保存会の作品は、東京国立博物館と文化庁が所蔵先の大半を占めていることが分かる。東京国立博物館蔵の作品は文化庁からの管理替え故、実質的には保存会の作品のほとんどが文化庁関連のもの、となる。 これは、保存会が、重要無形文化財保持団体であることに起因している。同会会則によれば、芭蕉布の伝統技術の保持が主目的であり、後継者の養成を事業の主軸においている。それ故、日常的に「作品」製作を行う体制になく、保存会の作品は、重要無形文化財の伝承者養成事業で製作したものか、或いは、技術記録の一環として文化庁が購入したものに限られる。 とは言え、そのことについては、「敢えて」説明を避けた、とも言えよう。展示室では、保存会だけでなく、芭蕉布に関する地図や年表等も省かれ、最小限の解説に留められている。ただひたすら作品と対峙せよ、という姿勢である。このことは、前述の過去の芭蕉布を主題とした展覧会との大きな相違点として挙げられよう。 それはある意味、見る側の、見る力を試しているとも言える。例えば、2階「芽の部屋」でのコラムにおいて、3種の苧引き(うーびき)後の繊維の束が吊り下げられていた。展示室には、その意味するところの種明かしはなかった。が、注意深くそれぞれの色、艶等を比較すれば、そもそもの原材料としての質から異なることが見て取れるのである。 図2 展示風景:コラム 芭蕉布の材料となる糸ができるまで(芽の部屋)|撮影:石川幸史 このことは、さらに、平良敏子の作品(出品番号46)と保存会の作品(出品番号66)を並べて展示したケースにも通じる。ともに手結絣の技法を用いて、沖縄の伝統柄を織り出しているが、子細に見れば、表現の「違い」は歴然としている。絣糸のずらし方、絣糸の間の地糸の入れ方等、それらが相まって、平良の絣の鳥は、大空を飛翔すべく、力強く疾走感にあふれている。ひとたびその「違い」に自覚的になるやいなや、他の作品間の差異にも敏感になり、展示全体へのまなざしも変化していく。ここへ至る持続的な時間は、与えられるのではなく自ら掴むものであり、そこにこそ、作品を見る喜び、ひいては、展覧会を訪れる醍醐味があるとも言えよう。そして、それに気が付いた瞬間、徹頭徹尾「美術館」として、「作品」の展示にこだわった展示企画者の意図が実感を持って迫ってくるのである。 図3 展示風景:第2章 平良敏子の芭蕉布一わざの確立と展開(展示室2)|撮影:石川幸史 本展は、展覧会とは体験であると再認識した展示であった。改めて、展示を見直した後、ラウンジで一人黒田辰秋の堂々たる長椅子の手触りの確かさを味わいつつ、若かりし頃の平良敏子の声を聴きながら、窓の外の夏の日差しに揺れる金沢の景色を眺めたことは、この上ない幸せな時間であった。 *本原稿はA日程(7月11日–27日)の展示についてのレビューである。会期中はA–Eの日程に分かれ、計3回の展示替えを行っている。 (『現代の眼』640号)

ルネ・ラリック展 -ガレ、ドームから続く華麗なるフランスの装飾美術-

展覧会について 19世紀末から20世紀前半のフランスでデザイナーとして活躍したルネ・ラリック(1860-1945)の名品を、当館に寄託されている井内コレクションを中心にご紹介します。本展では、ラリックの作品とともに、同時代の作品やラリックが着想を得た作品もあわせてご紹介し、ジュエリーからガラスへと至るラリックの軌跡をたどります。 ルネ・ラリック《ブローチ 翼のある風の精》1898年頃国立工芸館蔵エス・アンド・ティ フォト © 2019 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2026年3月20日(金・祝)〜6月14日(日) 午前9時30分-午後5時30分※入館時間は閉館30分前まで 国立工芸館

キュレーターに挑戦

国立工芸館で、キュレーターのお仕事を体験してみませんか? 全4回のうち興味のある回一つに参加でもいいし、全てに参加してコンプリートを目指すのもOK! 参加者にはオリジナルフォルダとマスターの証として修了カードをお渡しします。 コース概要 ①工芸鑑賞ってどうやるの?ゲーム感覚で作品にぴったりの言葉を探したあとは、直接作品にさわって、たくさんの「?」や「!」をさがしましょう。コツさえつかめばきっとどんな作品とでも仲良くなれる♪ ②作品のお世話をしてみようどこを持つ?どんな風に使うの?そんな工芸作品の取り扱いかたを学びます。茶わんや壺を桐箱からサッと取り出し、仕舞えたらカッコイイ。 ③工芸を「もっと」みる丹念に色を塗り重ねたり、素早い筆致でかたちの特徴を追いかけたり。作品のスケッチに取り組んだ後は、バッジ制作を通して作品のみどころをつかみ取ります。 ④ポスターデザインに挑戦展覧会の見どころをポスターにギュッと集めて、作品との出合うきっかけをつくりましょう。展覧会の組み立て方のヒントも学びます。 ①工芸鑑賞ってどうやるの? 2025年11月22日(土) 10:15~12:10②作品のお世話をしてみよう 2025年11月22日(土) 13:30~15:00③工芸を「もっと」みる 2025年11月23日(日) 10:15~12:10④ポスターデザインに挑戦 2025年11月23日(日) 13:30~15:00 国立工芸館(金沢市) 多目的室 小学3年生以上中学生以下のお子さまとその保護者 各回20名程度 事前予約制・複数回お申込み可 無料 ・1日に2つのコースに参加される方は昼食をご持参ください。・午前または午後だけの参加者は昼食不要です。 国立工芸館教育普及室 kogei-edu2025@momat.go.jp このプログラムは、子ども達が芸術に触れる機会の拡大を目指す国立美術館全体の取り組みである「Connecting Children with Museums」のひとつで、Adobe Foundationのご支援のもと実施されています。 すべての取り組みについては、こちらからご覧いただけます。https://odekake.artmuseums.go.jp/ Supported by:

No image

No image

松田権六の仕事場 関連資料展示解説

松田権六が実際に制作で使用していた道具や素材類などをはじめとする関連資料を、会期ごとにテーマを設定して展示しています。 撮影:池田紀幸 松田権六のうつわ 会期 2025.9.9-2025.11.24 *文中のアラビア数字は、展示ケース内アクリルキューブの数字(展示番号)と対応しています。 左ケース 1段目 松田権六の道具 「昔から名工と呼ばれた人の工具は独自の工夫のあとが残されている。一芸に秀でるほどのものなら、職人でもかならず優れた素質があり、工具の工夫も合理性があり、創作性があり、美的なものであった。」 ―――松田権六『うるしの話』より 箆と刷毛 箆(へら)は、漆の下地作りや塗り、あるいは漆の調合の際などに用いられます。金属、竹、木、鯨といった素材で作られており、素材の硬さやしなり具合によって、用途に合わせて使い分けます。箆の形は、使用目的にあわせて使う人が決め、自作することも間々あります。木箆は、東京では檜、輪島その他の地域では、朴、桂、ニベといった木が使われます。刷毛は、漆の塗込み用、地塗り用、上塗り用と制作工程によってさまざまなものがあります。 1:鯨箆(くじらべら)・・・ヒゲクジラの髭を材料として作られた箆。弾力性に富み、塗り際を美しく仕上げるために欠くことのできない道具。 2:中尊寺金色堂の解体修理の時に出てきた平安時代の刷毛を模してつくられた刷毛。漆刷毛師・泉清吉製。 3:檜の皮で作った箆。刷毛としても使用可能。輪島製。 4:上塗り専用の刷毛・・・漆塗で用いられる刷毛には、人毛、ことに婦人の頭髪がよいとされます。毛が柄の末端まで入っているので、刷毛がすり減ってくると鉛筆を削るように削って最後まで使えるようになっています。塗の作業では、刷毛を口にくわえて他の作業をすることがあり、柄の部分に歯型の跡がうっすらと見えています。 5:地塗り専用の刷毛 6:細く塗るための刷毛 7:小刷毛 8:あしらい毛棒(けぼう)・・・蒔絵粉を扱うための筆の一種。馬やイタチ、リスの毛を使用。蒔絵粉で微妙な濃淡をつけて蒔く時に使われます。蒔絵の表現や粉の分量にあわせて、太さや長さなど違うものを使い分けます。 2段目 蒔絵筆、粉筒等 9:鼈甲製の蒔絵筆用の洗い箆 10:大小の針金で作られた「引掻き」用筆 11:ぶんまわし・・・円を描くための道具。コンパス。鉛筆の代わりに蒔絵筆を差すことができるようになっています。 12:犬牙(けんき)・・・柄の先に犬の牙を取り付けた道具。蒔絵で金や銀の粉を蒔いた後、仕上げ磨きの際、研炭(とぎずみ)が届かない細かい部分を磨くための道具。 13:鯛牙(たいき)・・・柄の先に鯛の牙を取り付けたもの。高蒔絵の際など、指が入らないほど小さくへこんだ部分を磨くための道具。 14:各種蒔絵筆・・・蒔絵筆は、粘り気のある漆液で描くために、絵画用の筆に比べて、毛足が長く(通常2.5cm程度)、コシが弱いので扱いが難しい筆です。鼠や猫などの毛が使われます。 15:粉筒(ふんづつ)・・・蒔絵で金銀粉などを入れて蒔くのに用いる細い筒。蒔絵ならではの道具。先端を斜め45度くらいに切り、そこへ紗のきれを張り、ごく細かい金粉用には絹の薄いものを張ります。竹製(粗く大きな粉用で、竹の節をのぞき外側を削り、できるだけ薄く軽くしたもの)と鳥軸製(微粉用、白鳥や鶴の大羽の軸からつくる)があります。振り方や、器物の面に対し、筒の角度や距離を変えることで、いろいろな表現ができます。ねらった表現に対応できるように、すべて手製であらかじめ何本も用意しておきます。 ☞ここに注目!蒔絵筆の構造 蒔絵筆は、筆の穂先が取り外しできる構造になっています。写真(下)は、筆の穂先を段軸から抜いたところ。二重、三重に毛束の根元をゆわえ、引っ張っても差し込んでもよいように、毛を束ねたまま自由自在に毛の長さを調整できるように作られています。毛先を長くして、漆を筆にふくませて長い線を引いたり、毛先を短くして小回りが利くように調整し、小さな丸を描いたりします。通常、頻繁に調整しなくても済むように、筆おろしの際に毛先の長さを決定します。 蒔絵筆の手入れ 蒔絵筆の使用後は、漆が乾かないうちに筆を洗います。種子油などの不乾性油をつけて「洗い箆」という箆で洗います(展示番号9参照)。筆の毛が曲がった状態で保存すると毛身が曲がったままの癖がつき、筆が台無しになってしまうため、つねに毛が直線状態であるように、細心の注意を払って手入れを行います。毛は乾かないように油をふくませて保管し、使うときにアルコール等で油を取り除いて使います。制作前後の道具の手入れも蒔絵には欠かせない作業です。 写真提供:富山大学芸術文化学部附属技藝院(文化財保存・新造形技術研究センター) 3段目 工具類 16:道具の箆や乾固した漆を削るための小刀(塗師刀[ぬしがたな]) 17:槍鉋(やりかんな)・・・木を削る道具。桃山時代頃まで、木材を平らにする際に用いられた道具。一見平滑に仕上げられたものでも、実は鑿(のみ)で削り上げた彫刻のような仕上がりになり、「得も言われぬ造形美が宿る」として松田権六も制作に取り入れようとしたものと考えられます。慶長年間(1596~1615年)頃より、定規に刃物をつけた現在の鉋が登場すると、以後木工技術は格段に進歩することになります。 18:彫刻刀や各種の切出小刀 4段目 遺愛の品々 19:フェルト帽 20:腕時計 21:筆記用具 22:眼鏡 中央ケース 1段目 29:松田権六《松梅文蒔絵盛器》1968年頃 2段目 30:松田権六《鴛鴦蒔絵棗》1945年31:松田権六《蔦老木棗》1985年32:松田権六《獅子蒔絵香盒》1916年 3段目 33:松田権六《長生の器》1940年 4段目 粉簞笥(本体は仕事場内で展示中) 粉簞笥の引出 蒔絵の際、粉簞笥の引出(二段目、三段目)は、そのまま取り出し粉の処理をするため手元に引き寄せて使われます。 23:粉鎮(ふんちん)・・・蒔絵用の金銀粉を入れた粉包みを押さえるために用いる重し 24:粉匙(ふんさじ)・・・蒔絵用の金銀粉をすくうのに用いる小さじ 25:鳥軸製粉筒(展示番号15も参照) 26:爪盤(つめばん)・・・蒔絵を描く際に漆をのせておく小さなパレット。左手の親指につけて使います。 27:あしらい毛棒・・・蒔絵で粉を蒔くときに、粉を掃き寄せるように用いられます。 28:払い毛棒(はらいけぼう)・・・塵を取り除く際に使う筆 右ケース 1段目 34 : 三代渡辺喜三郎《懐石椀》1935年頃 2段目 35 : 室瀬和美《波文蒔絵吸物椀》2008年 3段目 36 : 磯矢阿伎良《朱塗大椀》1975年37 : 作者不詳《高台寺蒔絵椀》制作年不詳 4段目 蒔絵で使われる素材 38:夜光貝 39:貝の真珠層部分を薄くはいだもの 40:アワビ 41:メキシコアワビ 42:卵殻(ウズラ) 43:象牙 44:平文用の各種素材 主な参考文献 『人間国宝 松田権六の世界』展図録(東京国立近代美術館ほかで開催)、2006年 松田権六『うるしの話』岩波文庫、2001年 松田権六『うるしのつや』日本経済新聞社、1981年 『松田権六作品集』朝日新聞社、1979年 松田権六『図案日誌』綜合工房、1977年 『人間国宝シリーズ21 松田権六』講談社、1977年 『蒔絵 松田権六』毎日新聞社、1973年

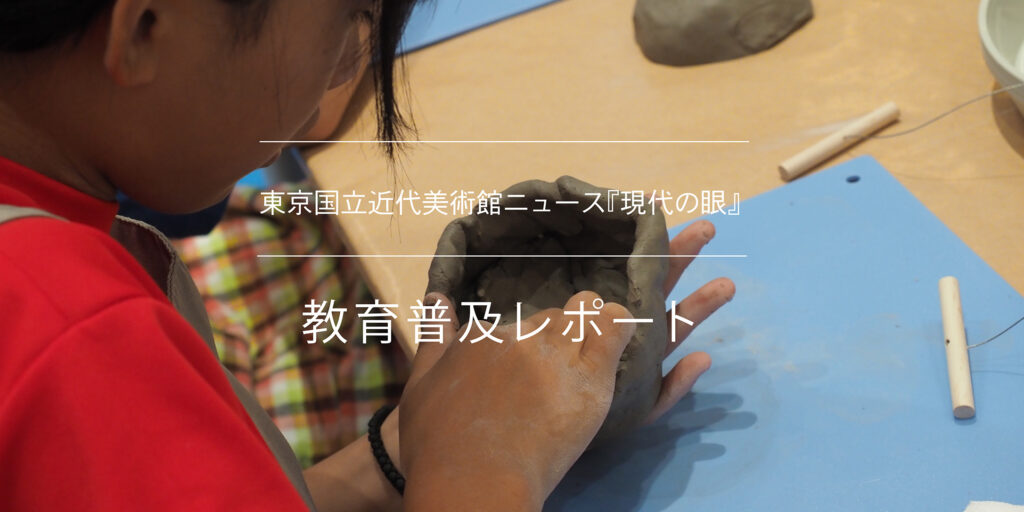

「想いをぎゅっと やきものワークショップ」開催レポート

開催日時:2025年8月10日(日)10:00~12:30/会場:国立工芸館多目的室/対象:小学生32名 講師:十一代大樋長左衛門氏(https://ohichozaemon.com/) 主催:国立工芸館、国立アートリサーチセンター/協賛:株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー/特別協力:大樋美術館 図1 ワークショップのキービジュアル 1970年にフランスで絵本が登場して以来、どんなかたちにも変身できるキャラクターとして親しまれてきたバーバパパは今年で55周年。そして国立工芸館も東京から移転開館して10月で5周年を迎えます。この2つを記念した今回の企画は、独立行政法人国立美術館の一番新しい仲間、国立アートリサーチセンターの社会連携促進グループの働きかけで始動しました。 「バーバパパと工芸?」――意外な組み合わせのようですが、バーバパパを観察すると姿かたちには回転体の雰囲気があり、平面なのに手指に架空のテクスチャーが訴えてきます。単独で完成された魅力を放ちながら、個性的なファミリーが揃えば、どんな組み合わせでもばっちり決まる独特の存在感もある。これもまた単体での賞玩に留まらず、複数のオブジェクトで食卓や室内空間の設えを検討してきた工芸文化との親和性を示します。そして多様性やSDGsの意識の先駆けとも読めるストーリー。工芸との共通項が次々と浮かぶなか、バーバパパのしなやかボディ同様に、可塑性の高い陶土に触れる体験が子どもたちの感性を豊かに育むことを期待して、陶芸のワークショップを開催する運びとなりました。講師は春先に日本藝術院会員に就任した陶芸家の十一代大樋長左衛門氏。金沢を代表する焼きものである大樋焼の伝統とグローバルな視野をあわせ持つ氏の言葉は、子どもたちにどのように響くでしょうか。 ワークショップの冒頭、大樋氏が子どもたちに紹介したのは、バーバパパが誕生したときのエピソードでした。地中で種が膨らみ、芽吹くように生まれ出たバーバパパ。焼きものとは「土繋がり」の関係にあることが知らされました。さらに土は木に養分を与え、木の葉はやがて土へと還る自然のサイクルを例に、地球上のすべての物事が誰か/何かとの結びつきを持つのだと話が続きます。「工作ができる」「粘土にさわれる」楽しみや「バーバパパが好き」で来場した子どもたちの顔に、そうしたこととはまた違った、もやもやとしながらもう少しでかたちになりそうな「何か」が浮かんできました。 ここで1点目のチャレンジ、茶わんづくりのデモンストレーションです。球形の土を手にした大樋氏が土を叩くと、みるみるうちに内部構造を抱いたボウル型が現れました。さぁ、いよいよ!と高まる気持ちを制して講師から「その前に」の声。父母からさかのぼる代々の想いを繋ぐ代表として、今、私たちは目の前に置かれた土に触れようとしていることを意識したい。そのために「目を瞑り、大切な誰かを想う」時間が設けられました。 図2 十一代大樋長左衛門氏(モニター前)の声かけで「誰かを想う」ひととき 目を開き、あらためて土に手を遣る姿は最前の摑みかかるかのごときとは大違い。研ぎ澄まされた五感が手と土の鳴る音、土に見る手痕へと向かって開きます。どの子も幾らか神妙で、そしてすごく真剣。しかし「ペチペチ」と立てるリズムにやがて笑顔もほころんで、参加者の心情が剛柔絶妙のバランスで整えられていきました。調子が出てきたタイミングで大樋焼の茶わんを手に各テーブルを廻る講師。完成形を掌に包んだことで、叩くアクション≒あふれる想いを結実させる道が見えたのか、何度も頷く子どもたちの姿がありました。 2点目は残りの土で自由造形。「自由」と聞いて喜んだのも束の間、参加者の視線が泳ぎ、天井を仰ぎ見る。そこで再び講師の声がけで「誰かを想う」手続きをとると、気持ちのブレが前のセッションよりも短時間で整って、目を開いた瞬間に自然と手が動き出します。そんなことある?と驚くくらいの変容でしたが、このたびの「ペチペチ」は叩く強さも間合いも人それぞれで、土を扱う現実を1点目である程度理解したのでしょう。器物は立ち上がりがスムーズで胴部の切れも一気に減少。使うシーンを想定したり、模様と質感との中間領域で心象を辿る子もいます。なかには器ではなくそこに盛る「ケーキ」「ピザ」などの食べ物や、人体や動物の造形も散見されました。 図3 2点目には造形力が一気に伸びる|撮影:方野公寛 ワークショップの翌日、大樋長左衛門窯に運ばれた作品群は、着々と次のプロセスへと進んでいるに違いありません。子どもたちの生な想いは艶やかな釉薬に包まれて、これから「焼きもの」に結晶化し、別の相へと転ずるのです。自作と再会した参加者はどのようなリアクションを示すでしょうか。それについては作品の様子とともに、国立工芸館公式SNS等でご紹介したいと思います。 (『現代の眼』640号)

No image

No image

ミュージアムショップ

ミュージアムショップでは、国立工芸館のオリジナルグッズや展覧会カタログを販売しています。他にも、「日本のモノづくりを支える」をコンセプトに、つくり手の思いが感じられる商品を取り揃えています。どうぞお気軽にお越しください。 基本情報 営業時間 国立工芸館の開館時間に準じる 定休日 国立工芸館の休館日に準じる お問合せ 050-5541-8600(ハローダイヤル) 商品のご案内 Azuma Tote(白・緑・茶) ¥2,200 (税込) 一筆箋 ¥550 (税込) 国立工芸館石川移転開館記念展Ⅰ 工の芸術 素材・わざ・風土 ¥2,000 (税込) 国立工芸館石川移転開館記念展Ⅱ うちにこんなのあったら展 気になるデザイン×コレクション 表紙:クリストファー・ドレッサー《プロペラ瓶(淡緑クルーサ・グラス)》 ¥600 (税込) 国立工芸館石川移転開館記念展Ⅱ うちにこんなのあったら展 気になるデザイン×コレクション 表紙:クリストファー・ドレッサー《卵立て》 ¥600 (税込) 国立工芸館石川移転開館記念展Ⅲ 近代工芸と茶の湯のうつわ-四季のしつらい- ¥900 (税込) ジャンルレス工芸展 ¥800 (税込) 工芸館名品集-陶芸 ¥1,050 (税込) 工芸館名品集-人形 ¥1,250 (税込) たんけん!こども工芸館~タカラモノみつけた~ 東京国立近代美術館工芸館の鑑賞教育プログラム ¥840 (税込) ボディ☆ブック/ボディ☆ノート(2冊セット) ¥1,050 (税込) 新版 近代工芸案内 名品選による日本の美 ¥1,220 (税込) 工芸館オリジナルパッケージ 献上加賀棒茶 ¥600(税込) A4クリアファイル《東洋唯一の地下鉄道》 ¥440(税込) A4クリアファイル《キーノーツ・シリーズ(小説叢書)》 ¥440(税込) マスキングテープ《都をどり》 ¥440(税込) 国立工芸館 オリジナル紙袋 ¥30(税込) ボールペン《十二の鷹》(黒・シルバー) ¥1,100(税込) オブジェ《十二の鷹》 ¥880(税込) 工芸とたのしむ 四季と自然、日々の暮らし ¥1,210(税込) 国立工芸館 かや織ふきん ¥550(税込) 皇居三の丸尚蔵館収蔵品展皇室と石川 麗しき美の煌めき ¥2,500(税込) 国立工芸館オリジナル米蜜ビスケット ¥1,100(税込) 新オブジェ《十二の鷹》壹 ¥2,200(税込) 新オブジェ《十二の鷹》弐 ¥2,200(税込) 新オブジェ《十二の鷹》参 ¥2,200(税込) 心象工芸展 ¥3,000(税込) 2025年国立工芸館カレンダー ¥1,800(税込) A5クリアファイル ¥390(税込) アクリルキーホルダー ¥880(税込) メモブロック ¥1,100(税込) 展覧会のカタログを郵送にてお求めの方は「カタログの郵送販売のお申し込み」をご覧ください。 ※日本語のみ対応です※郵送は日本国内のみの対応です

No image

No image

MOMATメンバーズ(賛助会)およびMOMATサポーターズ(友の会)の新規申込受付終了について(2025.11.30)

MOMATメンバーズ(賛助会)およびMOMATサポーターズ(友の会)は2025年11月30日をもって新規の申込受付を終了いたします。 個人寄附の新しい会員制度の入会申込と、お得にご観覧いただける新しい年間パスポートの販売を2025年12月1日に開始する予定です。 詳細は2025年10月以降に東京国立近代美術館ウェブサイトにてお知らせいたします。