の検索結果

の検索結果

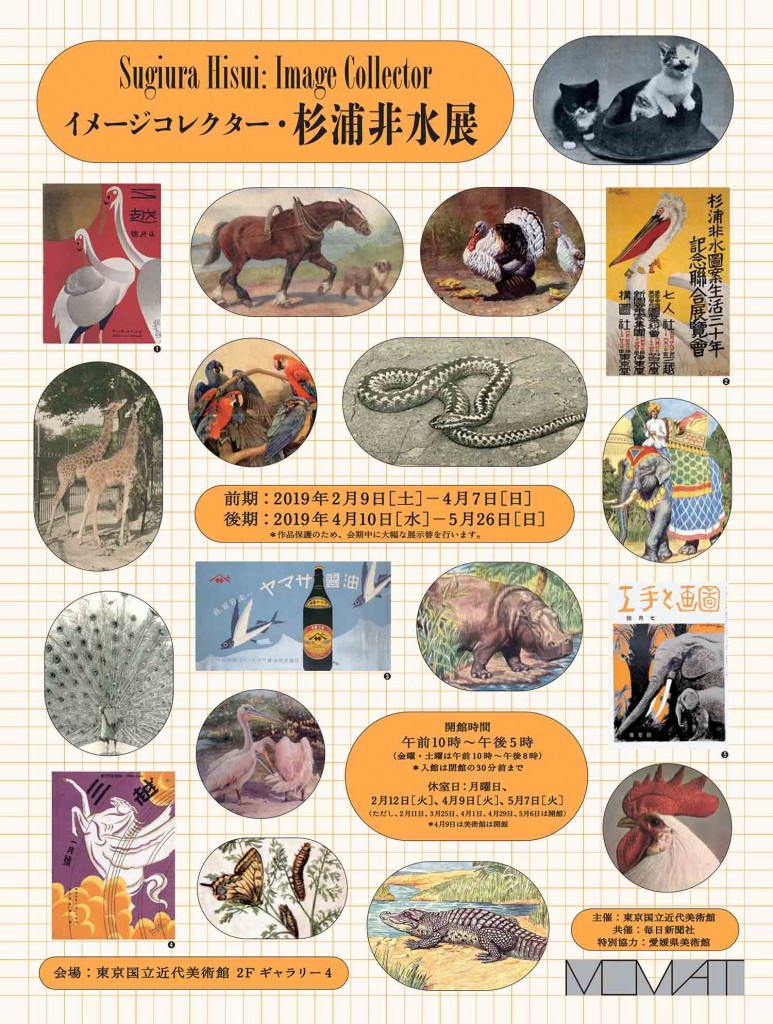

イメージコレクター・杉浦非水展

展覧会について 日本のグラフィックデザインの創成期に、重要な役割を果たした図案家の杉浦非水。当館ではご遺族から一括寄贈された非水のポスター、絵はがき、原画など700点以上を収蔵しています。本展では三越のためのポスターや、数多く手がけた表紙デザインの仕事、原画やスケッチなど、19年ぶりに当館の非水コレクションを一堂に展示します。 さらに今回は、非水が手元に残した海外の雑誌やスクラップブック、16mmフィルムなど、貴重な旧蔵資料も初公開します。図案の創作にいたるまでの「イメージの収集家」としての側面に焦点をあて、杉浦非水の活動を改めて紹介します。 杉浦非水《銀座三越 四月十日開店》 1930年 東京国立近代美術館蔵 杉浦非水が集めた雑誌の切り抜きや絵はがき 年代不詳東京国立近代美術館蔵 杉浦非水によるスクラップブック 年代不詳東京国立近代美術館蔵 杉浦非水略歴 イベント ギャラリートーク 「杉浦非水の目と思考―旧蔵資料から見る」 2月22日[金] 長井健氏(愛媛県美術館 学芸グループ担当係長・専門学芸員) 「杉浦非水と戦前日本の小型映画」 4月19日[金] 冨田美香氏(国立映画アーカイブ 主任研究員) 「イメージコレクターの眼」 5月25日[土] 中尾優衣(当館主任研究員・本展企画者) ※ 各日とも18時から2階ギャラリー4にて、申込不要・参加無料(要観覧券) カタログ 開催概要 東京国立近代美術館 2階 ギャラリー4 前期:2019年2月9日(土)-4月7日(日)後期:2019年4月10日(水)-5月26日(日)*作品保護のため、会期中に展示替えを行ないます。 10:00 - 17:00(金曜・土曜は20:00まで)※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(2月11日、3月25日、4月1日、4月29日、5月6日は開館)、2月12日[火]、4月9日[火](※本展のみ)、5月7日[火] 一般500円(400円) 大学生250円(200円) ( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、キャンパスメンバーズ、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会・賛助会会員、MOMAT支援サークルパートナー企業(同伴者1名迄。シルバー会員は本人のみ)、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。 それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、障害者手帳等をご提示ください。 一般 300円 大学生 150円 本展の観覧料で、入館当日に限り、所蔵作品展「MOMATコレクション」(4-2F)もご観覧いただけます。 2月24日(日)、3月3日(日)、4月7日(日)、5月1日(水・祝)、5月5日(日)、5月18日(土)(国際博物館の日)※ 2月24日(日)は天皇陛下御在位30年を記念して入館無料です。※5月1日(水・祝)は皇太子殿下が御即位されることを祝して入館無料です。 東京国立近代美術館 毎日新聞社 愛媛県美術館

No image

No image

現代のプロダクトデザイン―Made in Japanを生む

概要 日本には、さまざまな伝統の工芸や地域に根づいた手工業が息づき発達してきました。ものづくり文化の基盤を支えるそれらの特有の技術に着目した現代のプロダクトデザイナーらは、生活を豊かにする提案を企画し、デザイン開発から生産、そして自ら製品発表や流通にも携わっています。そこでは、陶磁器や染織品、漆器、木竹工品、金工品など、デザイナーと地場の製造技術者らが親密に協同した新たな開発があり、さらに使い手との関係も深めつつ現代の生活を潤す道具が生み出されています。 そうしたプロダクトデザインの現代を代表する小泉誠や城谷耕生、大治将典、またテキスタイルデザイナーの須藤玲子は、精力的に現代の生活感覚に見合う清新なデザインを発表し、活躍しています。彼らのデザインは、国内に留まらず国際的に発表や紹介がなされており、世界が注目する日本の優れたデザインの一翼を担っているといえましょう。あわせて新進の若手デザイナーらを取り上げ、身近な製品デザインをテーマとして集ったセンヌキやテーブルウェアなどを紹介し、これからのプロダクトデザインの将来とその可能性を検証します。 本展覧会では、こうした日本のものづくりを担う気鋭のプロダクトデザイナーらに注目し、いわゆる今日のMade in Japanを生みだす優れたデザインと道具を紹介します。 作家紹介 大治将典 OJI Masanori (1974-) 広島県生まれ。広島工業大学環境学部環境デザイン学科卒業。建築設計事務所、グラフィック事務所を経て、「msg.」(現在はOji & Design に社名変更)設立。2012年に作り手・伝え手・使い手の三者を繋ぐことを目的として「ててて協同組合」を有志と発足させる。 小泉 誠 KOIZUMI Makoto (1960-) 東京都生まれ。原兆英、原成光両氏に師事。1990年、東京・国立にKoizumi Studio設立。2003年にデザインを伝える場として、こいずみ道具店を開設。著書に『デザインの素』(ラトルズ)、『と/to』(TOTO 出版)。 城谷耕生 SHIROTANI Kosei(1968-) 長崎県生まれ。ICSカレッジオブアートインテリアデザイン科卒業。イタリアへ渡り、イタリア国立工業芸術アカデミーで学ぶ。ミラノのデザイン事務所勤務を経て、フリーランスデザイナーとして活動を開始。2002年に帰国し、STUDIO SHIROTANIを設立。 須藤玲子 SUDO Reiko (1953-) 茨城県生まれ。武藏野美術短期大学工芸デザイン専攻科修了、武蔵野美術大学造形学部工芸工業デザイン学科テキスタイル研究室助手となる。1984年に株式会社 布(NUNO)の設立に参加(現在、取締役兼テキスタイルデザイナー)。以後、アメリカ、イギリス、アイスランド、リトアニアなど、国内外の展覧会で作品を発表している。 小野里奈 ONO Rina (1975-) 宮城県生まれ。東北芸術工科大学大学院芸術工学研究科修了、スウェーデン国立芸術工芸デザイン大学に交換留学。東北芸術工科大学デザイン工学部プロダクトデザイン学科助手を経て、rinao designを設立。 増田尚紀 MASUDA Hisanori (1949-) 静岡県生まれ。武蔵野美術大学卒業、指導教授の芳武茂介のアシスタントを勤める。山形市に移り、菊地保寿堂でデザイン活動を行い、自身の「WAZUQU」ブランドを確立。独立し、「鋳心ノ工房」を設立。 山崎 宏 YAMASAKI Hiroshi (1970-) 兵庫県生まれ。大阪市立デザイン教育研究所卒業後、コクヨ株式会社で商品開発を手掛ける。独立後、2005年にヤマサキデザインワークスを設立。 山田佳一朗 YAMADA Kaichiro (1973-) 神奈川県生まれ。武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科インテリアデザイン専攻卒業後、同大学研究室助手を勤める。独立後、KAICHIDESIGNを設立し、ミラノサローネサテリテなど国内外で作品を発表する。 吉田守孝 YOSHITA Moritaka (1965-) 石川県生まれ。金沢美術工芸大学工業デザイン専攻卒業、柳工業デザイン研究会に入所し柳宗理に師事、デザインと民藝を学ぶ。2007年より多摩美術大学非常勤講師。2011年に同研究会を退所、ヨシタ手工業デザイン室を設立する。 カタログ情報 現代のプロダクトデザイン -Made in Japanを生むPRODUCT DESIGN TODAY: Creating "Made in Japan" 2013年刊行B5変形版、56ページ イベント情報 アーティスト・トーク 城谷耕生 日程:2013年11月2日(土) 大治将典 日程:2013年11月23日(土・祝) 小泉誠 日程:2013年11月30日(土) 須藤玲子 日程:2013年12月14日(土)時間: 各日とも15:00‐16:00場所: ギャラリー4会場内※申込不要、参加無料(要観覧券) ギャラリー・トーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します 日程: 2013年12月21日(土)時間: 15:00‐16:00場所: ギャラリー4会場内※申込不要、参加無料(要観覧券) 開催概要 東京国立近代美術館 ギャラリー4 2013年11月1日(金)~2014年1月13日(月) 10:00-17:00 (金曜日は10:00-20:00) 入館は閉館30分前まで 月曜日(11月4日、12月23日、2014年1月13日は開館)、11月5日(火)、12月24日(火)、年末年始(12月28日(土)―1月1日(水・祝)) 一般420円(210円)/大学生130円(70円) ( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、障害者手帳をご提示の方とその付添者(1名)は無料。 それぞれ入館の際、学生証等の年齢のわかるもの、障害者手帳等をご提示ください。 お得な観覧券「MOMATパスポート」でご観覧いただけます。 キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示でご観覧いただけます。 入館当日に限り、同時開催の所蔵作品展「MOMATコレクション」もご覧いただけます。 11月3日(日・文化の日)、12月1日(日)、2014年1月2日(木)、1月5日(日) 東京国立近代美術館

No image

No image

栄木正敏のセラミック・デザイン:リズム&ウェーブ

No image

No image

カルロ・ザウリ展:イタリア現代陶芸の巨匠

展覧会について 現代陶芸の偉大な改革者の一人として国際的にも高く評価され、日本にも大きな影響を与えてきたイタリアの巨匠、カルロ・ザウリ(1926-2002)の没後初めての回顧展をファエンツァ市との国際交流展として開催します。ファエンツァは、フランス語で陶器を意味するファイアンスの語源となった陶都として、また、マジョリカ焼の産地として古くから知られています。ザウリはその地で生まれ、生涯同地を拠点に制作を行いました。1950年代初頭から精力的に発表活動を展開したザウリは、世界で最も規模の大きいファエンツァ市主催の国際陶芸コンペで三度もグランプリを受賞したのをはじめ、国境を越えて活躍し、その存在を揺るぎないものとしていきました。 本展は、あまり知られていなかった1950年代の初期のマジョリカ作品から、“ザウリの白”と呼ばれる60~70年代の代表的な作品、さらには、80年代に制作した釉薬を用いない黒粘土による挑戦的な作品を中心に、タイルやデザインの仕事まで、ザウリの非凡な才能を知る多彩な作品を通して、1951年から約40年間の芸術活動の軌跡を辿ります。 展覧会構成 I: 1951-1956 初期の作品はザウリの出身地、ファエンツァの陶芸と深い関わりを持っています。ファエンツァ伝統のマジョリカ焼の技法を用いた壺、皿、鉢などは、さまざまな色彩を纏っていますが、そのフォルムからは彫刻的な形体の追求を見ることができます。 II: 1957-1961 1950年代後半、ザウリは、当時のイタリアではほとんど手掛けられていなかった新しい技法、ストーンウエア(高温焼成)を始めます。さらには「壺」の口を閉じた作品の制作も始まります。また、口を閉じなくとも、自己表現のひとつの形体として「壺」をとらえ、新たな可能性を模索していきます。 III: 1962-1967 この時期のザウリの作品は、ロクロを巧みに用いて生み出されました。そしてザウリは「壺の彫刻家」と呼ばれようになります。ザウリは釉薬の研究とともに、ストーンウエアでの制作も続け、やがてそれは、マジョリカ焼を凌ぐほどの技法として確立されていきます。さらには、1,200度の高温焼成による独自の釉薬、「ザウリの白」をつくり上げ、彫刻的な形体の発展と新たな釉薬との融合を目指すようになっていきます。 IV: 1968-1980 ザウリの作陶の歴史の中で一番重要な時期として位置づけられます。1968年ごろからザウリの作品には、海の波や砂丘、あるいは女性の身体を連想させるような柔らかな表現が見られるようになります。そして、素材や自然のざわめきを感じさせるこの造形的な特徴は、ザウリの作風を代表するものとなります。また、この時期のザウリは、「ザウリの白」の他にも金やプラチナを施した作品を制作しています。 V: 1981-1991 1980年代の初めにザウリは、造形的な特徴はそのままに、これまでとはまったく異なった黒い粘土を用いた作品を発表します。それは「ザウリの白」とは対照的に、艶のない土そのものの質感を見せています。しかし、その後には再び釉薬を用いた作品の制作に戻り、以前にも増して大きな作品の制作を行いました。本展では高さ5メートルを超える作品も展示します。 VI: グラフィック、タイル ザウリはタイルのデザイナーとしても高く評価されていました。本展では、作品のエッセンスを抽出したようなグラフィック作品や初期から晩年に至るタイル作品を展示紹介します。日本ではこれまで観る機会のなかった作品群です。 作家紹介 ザウリと日本の関係 日本とカルロ・ザウリの関係は古く、1964年に東京と京都の国立近代美術館、久留米の石橋美術館、愛知県美術館を巡回した「現代国際陶芸展」で初めて作品が紹介されました。その後、1970年に京都国立近代美術館で開催された「現代の陶芸-ヨーロッパと日本」を機にザウリの作品は日本の関係者に広く知られるところとなりました。1973年には新聞社が主催した公募展「第1回中日国際陶芸展」で最優秀賞を受賞しています。翌年以降、大阪や東京、名古屋、京都など日本の主要な都市で個展が開催されて、いくつもの公立美術館がイタリアを代表する作家の作品としてザウリの作品を収蔵し、日本で最も知られるイタリア現代陶芸の作家となっています。 略歴 1926年 8月19日、ファエンツァに生まれる1949年 ファエンツァ国立陶芸美術大学卒業1953年 「ファエンツァ国際陶芸展」グランプリ('58、'62にも同グランプリを受賞)1954年 「ミラノ・トリエンナーレ」に参加1960年 タイル専門工場「ラ・ファエンツァ」の創設者の一人となる1964年 「現代国際陶芸展」(東京、久留米、京都、名古屋)1968年 モノグラフ出版1986年 「第1回国際陶磁器展美濃’86」審査員(多治見)1996年 ファエンツァ市民会による「功労大賞」を受ける2002年 1月14日、ファエンツァで死去 カルロ・ザウリ美術館創設 イベント情報 講演会 『カルロ・ザウリの芸術』マッテオ・ザウリ(カルロ・ザウリ美術館長) 2008年6月22日(日) 14:00-15:00 講堂(地下1階) *当日先着順150名 『カルロ・ザウリとその時代』平井智一(陶芸家、ファエンツァ市在住) 2008年7月6日(日) 14:00-15:00 講堂(地下1階) *当日先着順150名 ギャラリー・トーク 平井智一(陶芸家、ファエンツァ市在住) 2008年6月21日(土)*当初のお知らせから開催日が変更となりました。ご注意ください。 15:00-16:00 会場(入館に展覧会チケットが必要、申込は不要) 唐澤昌宏(当館主任研究員) 2008年6月21日(土)*当初のお知らせから開催日が変更となりました。ご注意ください。 15:00-16:00 会場(入館に展覧会チケットが必要、申込は不要) カタログ情報 開催概要 東京国立近代美術館 企画展ギャラリー(1階)一部の作品は、3階にも展示します 2008年6月17日(火)~8月3日(日) 10:00-17:00 (金曜日は10:00-20:00)入館は閉館30分前まで 6月23日(月)、30日(月)、7月7日(月)、14日(月)、22日(火)、28日(月) 一般1000円(800円/700円)大学生500円(400円/300円)高校生および18歳未満、障害者の方とその付添者1名は無料 それぞれ入館の際、学生証、年齢の分かるもの、障害者手帳等をご提示ください。 いずれも消費税込。( )内は前売料金/20名以上の団体料金。 入館当日に限り、「建築がうまれるとき ペーター・メルクリと青木淳」展・所蔵作品展と、工芸館で開催中の展覧会(7月7日~16日は展示替のため休館)もご覧いただけます。 観覧券は全国チケットぴあ他、ファミリーマート、サンクスでも取り扱います(一部店舗を除く)。前売券は4月11日から6月16日まで! 東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、ファエンツァ市、エミリア・ロマーニャ州、カルロ・ザウリ美術館、日本経済新聞社 イタリア文化省、イタリア外務省、イタリア議会下院、ラヴェンナ県、ラヴェンナ商工会議所、イタリア大使館、イタリア文化会館 フェラリーニ社、モカドーロ、GD アリタリア航空、オープン・ケア すでに、京都国立近代美術館(2007年10月2日~11月11日)岐阜県現代陶芸美術館(2008年4月19日~6月1日)で開催され、当館が3会場目。この後は山口県立萩美術館・浦上記念館(8月26日~10月26日)へ巡回します。

No image

No image

亀倉雄策のポスター:時代から時代へ 1953年-1996年の軌跡

戦後日本のグラフィックデザイン界のリーダーとして長く活躍してきた亀倉雄策(1915‒97)の1953年から最新作までのポスター93点によりその業績を回顧した。線や面の構成による抽象的な作品や、写真を用いたポスターは、ダイナミックな力動感にあふれ、人々に強い印象を与えてきた。約40年間にわたる亀倉のポスターの軌跡は、戦後日本のさまざまな出来事を思い起こさせるものでもあった。 開催概要 東京国立近代美術館フィルムセンター展示室 1996年8月6日‒9月21日(35日間) 3,507人(1日平均100人) 26.0×26.0cm (116) p. 亀倉雄策のポスター / 白石和己 デザインに目開かせる2人のワンマンショー開催 / 三田晴夫 毎日新聞(夕) 1996年7月26日 [人ひと人]傘寿過ぎても意気軒昂 ポスターに絞って個展 亀倉雄策さん / (坂) 日本経済新聞 1996年8月25日 [美術]特別展・亀倉雄策のポスター 抽象美極めた近作 / 三田晴夫 毎日新聞(夕) 1996年9月2日 [ニュース&カレンダー]特別展「亀倉雄策のポスター」展 時代を反映する90点 / (M) 産経新聞 1996年9月8日 [単眼複眼]亀倉雄策のポスター テーマは明確、素材は自在に / (若) 朝日新聞(夕) 1996年9月9日 From hand to computer, graphic design evolves / Miki Miyatake, The Japan Times, August 24, 1996 93点

No image

No image

河野鷹思のグラフィックデザイン:都会とユーモア

グラフィック・デザイナーの河野鷹思(1906‒99)の回顧展として企画・開催された。河野の作品は、日々進展する新しい生活とその根底に流れる日本の伝統的な感性を融合し、その後に続く若いデザイナーたちにも大きな影響を与えた。グラフィックデザイン本来の目的と表現とを融合させた河野の代表作でその業績を紹介し、デザイン史に占める位置と今日に投げかける意味を探った。 開催概要 東京国立近代美術館本館ギャラリー4 2005年1月12日‒2月27日(41日間) 12,147人(1日平均296人) 29.7×21.5cm (104) p. 歴史の中の河野鷹思 / 金子賢治 河野鷹思のグラフィック・デザイン:初期活動の背景をめぐって / 北村仁美 「河野鷹思のグラフィック・デザイン─:都会とユーモア」 卓越したエスプリのセンス / 生田誠 産経新聞 2005年2月1日 [美術]河野鷹思展 皮肉利いたデザイン / 西田健作 朝日新聞2005年2月10日 111点 仲條正義 井上芳子 望月積 北村仁美

No image

No image

あかり:イサム・ノグチが作った光の彫刻

戦後1950年に来日した彫刻家イサム・ノグチ(1904‒88)が岐阜の伝統的な提灯産業と出合ったことによって《あかり》は誕生した。和紙と竹を使った《あかり》をノグチは「光の彫刻」と捉えており、亡くなるまでの約40年間におよそ200種類以上もの《あかり》を制作した。本展では、《あかり》約50点を展示するとともに、その誕生の背景を写真資料等により紹介し、さらに、過去の《あかり》の展示風景などをスライドショーで上映した。 開催概要 東京国立近代美術館本館ギャラリー4 2003年10月28日‒12月21日(48日間) 29,406人(1日平均613人) 29.6×19.6cm (68) p. あかり:イサム・ノグチが作った光の彫刻 / 木田拓也 [ナビゲーター]ちょうちんから光る「彫刻」へ / 西田健作 朝日新聞(夕) 2003年12月9日 [arts in sight] Sculptor Noguchi’s talent shines on through lamps / Yumiko Watanabe, International Herald Tribune/The Asahi Shimbun, November 21, 2003 [Art] Shedding light on Noguchi / Robert Reed, The Daily Yomiuri, November 27, 2003 約50点 髙橋幸次 木田拓也 広井力 北村仁美

No image

No image

1930年代日本の印刷デザイン:大衆社会における伝達

1930年代、モダンな都市生活が広まり社会運動が激化するなか、ポスターやチラシ、パンフレット、雑誌などのデザインには、プロパガンダや宣伝、紹介等のメッセージを伝達するさまざまな工夫がなされ、印刷デザインが志向された。「踊り出す文字」、「社会生活の標語化」、「グラフィズムの新感覚」、「商品化される市民生活」の部門にわけてそれらの特質を提示し、伝達を考え始めた時代のデザインとして、この時期の印刷デザインを再検証した。 開催概要 東京国立近代美術館フィルムセンター展示室 2001年8月14日‒11月4日(72日間) 3,169人(1日平均44人) 29.0×22.2cm (82) p. 大衆社会におけるデザイン / 樋田豊次郎 1930年代の日本の印刷技術 / 本多真紀子 戦前日本社会運動の足あと─ 1930年代ポスターの背景 ─ / 梅田俊英 [Stardust]「1930年代 日本の印刷デザイン─大衆社会における伝達」展 昭和初期の宣伝美術てんやわんや / 藝術新潮 52-10 2001年10月 「1930年代日本の印刷デザイン」 装飾性から意思の伝達へ / 日経デザイン 171 2001年9月 108点 大月源二 岡本唐貴 小磯良平 河野鷹思 里見宗次 霜鳥之彦 杉浦非水 谷口タケオ 名川春隆 早川源一 原弘 福永俊吉 藤田嗣治 宮本三郎 村山知義 柳瀬正夢 山下謙一 山田伸吉 山本森兒 A. G. / 20人

No image

No image

杉浦非水展:都市生活のデザイナー

わが国のグラフィックデザイナーの先駆・杉浦非水(1876‒1965)。時代はちょうど日本における都市文化の幕開けと重なり、地下鉄の開通や観光案内のリーフレットなど、非水の仕事には新しい生活様式への期待や憧れが息づいていた。雑誌『三越』に見る百貨店による文化の啓蒙活動や多彩なポスターの数々、デザイン研究誌『アフィッシュ』をはじめとする非水の業績をたどり、グラフィックデザインの創成期とその背景を考察した。 開催概要 東京国立近代美術館フィルムセンター展示室 2000年5月30日‒7月29日(45日間) 4,462人(1日平均99人) 29.6×22.5cm (100) p. 杉浦非水のデザイン / 今井陽子 [美術]杉浦非水展 都市文化の成熟とデザインの発展史 / (前)読売新聞(夕) 2000年6月30日 [文化往来]図案家・杉浦非水の作品300点を一堂に / 日本経済新聞 2000年7月12日 [ナビゲーター]時代の気分描いたデザインの開拓者 / (盛) 朝日新聞(夕) 2000年7月15日 [Exhibition Guide]杉浦非水 都市生活のデザイナー / 美術手帖788 2000年6月 [Arts] Japan’s premier graphic designer revisited / Linda Inoki, The Japan Times, June 18, 2000 約300点 今井陽子

No image

No image

田中一光ポスター展:伝統への接点

現代を代表するグラフィック・デザイナーの田中一光(1930‒2002)は、日本の伝統文化や美術を見据えて固有の美を見出した制作や、象形文字やアラビア文字、ハングル、漢字といったさまざまな文字とその文化とを結びつけた創作など、独特の色使いや柔らかさ、新鮮な感覚を発揮して今日的で優れたデザインを制作してきた。そうした固有のアイデンティティと芸術的香りの高い世界を代表的なポスター作品によって紹介した。 開催概要 東京国立近代美術館フィルムセンター展示室 1999年7月20日‒9月18日(45日間) 2,786人(1日平均62人) 29.6×21.0cm (96) p. 伝統と現代:田中一光のポスター / 白石和己 81点