の検索結果

の検索結果

No image

No image

「東京国際版画ビエンナーレ展の頃、そして版画の今」

出品作家と展覧会企画者によるトークセッション 2024年2月24日(土)14:00~15:00 国立工芸館 多目的室 木村秀樹(画家、版画家) 牧口千夏(京都国立近代美術館) 中尾優衣(国立工芸館) 会場参加40名オンライン配信(Zoomミーティング使用)40名※いずれも要予約・先着順 無料

No image

No image

【変更】金子潤作品の「雪囲い」についてお知らせ

下記のとおりご案内していた「雪囲い」は、悪天候により最終作業を行うことができず、安全が確認できるまで設置を見合わせています。 しばらくの間悪天候が予想されているため、設置作業の時期につきましては調整しております。 水分の多いこの地域の雪から壁や塀などを守るために行われる「こも掛け」や「雪囲い」は、金沢の冬を告げる風物詩の一つです。今年は国立工芸館中庭に常設されている金子潤の作品にも、下記日程で「雪囲い」を行います。季節の装いをお楽しみください。 期間 2023年12月15日~2024年3月初旬頃(予定) 調整中(設置の際は改めてお知らせいたします)※2023年12月18日までは展示替えのため休館中 金子潤《無題 13-09-04》2013年 写真:太田拓実

青磁鳳雲文花瓶にみる諏訪蘇山の革新性と古典研究

国立工芸館の展示の先頭に、《青磁鳳雲文花瓶(一対)》[図1]が並んでいる。高さ46.5cmのこの花瓶は、蘇山の青磁作品の中でも最大級の大きさで、その胴部には、雲間に舞う、つがいの鳳凰が向かい合って浮彫で表されている。その優美かつダイナミックな浮彫は、手で彫り込んだものではなく、明治期に西洋より導入された石膏型を用いた押型成形によるものであった。押型成形とは、轆轤成形、もしくは板状に成形した柔らかい粘土素地に型を押し当て、成形や施文を行う方法である。石膏型は、従来の粘土を素焼きした型に比べ、水分を吸収する性質から、粘土素地の水分調整が可能で、それにより施文と成形の精度を上げることに優れた。と、こうしてもっともらしく解説を書いているが、13年前、この作品をケース越しに見た時、筆者は恥ずかしながら、型作りであることに気づけなかった。また、作品拝借の点検時に初めて花瓶の内側を覗いて型作りであることを知った時、驚きと共に、何故、型なのか、という困惑も覚えた。 図1 諏訪蘇山(初代)《青磁鳳雲文花瓶》1919年皇居三の丸尚蔵館蔵 その重大な見落としと困惑は、諏訪家に残っていた石膏型に実際触れることで解消された。 《青磁鳳雲文花瓶》を拝借して展覧会(「明治の人間国宝—帝室技芸員の技と美—清風與平・宮川香山から板谷波山まで」、2010年10月2日–11月28日、愛知県陶磁美術館)を行った後、筆者は四代蘇山氏に頼み込んで石膏型調査に着手した。その調査で特に目を見張ったのは、少年が幼子をおんぶした唐子立像の石膏型で、全部で44ピースあった。しかも、顔部分は内型と外型の二重構造になっていて、これにより耳などの繊細な細部も妥協なく作り込め、また歪めずに離型することを可能にしていた。百年以上前のもので、これほどの緻密な石膏型は初めて目にするものであった。蘇山は石膏型を導入することで精緻な造形表現と高い再現性を確立させ、その技を陶像や置物だけでなく、器物制作にも積極的に用いていたのである。《青磁鳳雲文花瓶》の型も胴部のみであるがこの時「発見」し、それを含めこれまでに95件を確認した。蘇山は石膏型の技に自負を持ち、《青磁鳳雲文花瓶》は無論、確信的に型で制作したのである。蘇山が石膏型成形技術をいかに習得し、どのように改良を重ねたのか、その過程は未だ不明な点も多いが、完成した実作品と残された石膏型によって、その革新性は明らかになった。 ふと、想像してみる。誰かが蘇山に向かって、何故、皇室への大事な献納品に型など使ったのか、と尋ねると、「なんだ、知らんのか、砧青磁も型で作ったのだ」と蘇山が答えるだろう、と。そう、蘇山には目標とした青磁があった。中国の宋・元時代に龍泉窯で作られ、端麗な青色が特徴で、日本では「砧青磁」と呼ばれ、賞玩された青磁である。著名なものには、《(国宝)青磁鳳凰耳花生 銘「万声」和泉市久保惣記念美術館所蔵》があるが、その鳳凰形の耳は型によって作られている。諏訪家には蘇山が「万声」の実寸法を書き記した図も残されていた。他にも『青磁逸品写生』と名付けられ、伯爵伊達宗基所蔵《青磁砧花瓶》、益田孝所蔵《青磁砧花瓶》、原六郎所蔵《青磁砧下蕪花瓶(現・国宝《青磁下蕪花生》アルカンシェール美術財団所蔵)》などを日本画家永井如雲が底部まで丁寧に着彩写生した画帳を贈られ大切に収蔵していた。蘇山は最新技術を駆使するだけでなく、古陶磁の実作品に学び、青磁を創り上げたのである。 図2 《青磁鳳雲文花瓶》の石膏の展示風景|撮影:池田紀幸 左端が今回新たに3Dプリンターで出力された石膏型 なお、《青磁鳳雲文花瓶》が並ぶ展示室と別室に、オリジナルの石膏型と、四代蘇山氏監修のもと、京都工芸繊維大学KYOTO Design Labがオリジナルを3Dスキャンし3Dプリンターで出力した石膏型が並べられていた[図2]。蘇山の制作の謎を知ってほしいという関係者の熱意が伝わる試みだった。 (『現代の眼』638号)

先生のための工芸館タイム

小・中・高等・特別支援学校の先生方を「印刷/版画/グラフィックデザインの断層 1 9 5 7 - 1 9 7 9」にご招待します。工芸・デザインを題材とする鑑賞授業のイメージづくりに、学外研修にご活用ください。図画工作・美術専科以外の先生も大歓迎です。 実施期間 12月19日(火)~3月3日(日) 当日の入館について 小・中・高等・特別支援学校の教員であることが確認できる身分証(職員証、保険証、名札など)を受付にてご提示の上、学校名と氏名の記入をお願いいたします。ご提供いただいた個人情報は、本プログラムの実施状況確認以外には使用いたしません。

国立工芸館(National Crafts Museum) PV Full (日本語字幕付)

https://www.youtube.com/watch?v=HYtdsWFMVAM

No image

No image

「チームラボ 金沢城 光の祭」との相互割引のお知らせ

2023年11月3日(金・祝)より、「チームラボ 金沢城 光の祭」との相互割引を実施します(相互割引実施期間:2023年11月3日(金・祝)~11月26日(日))。窓口での観覧券購入時に、チケットまたはチケット半券をご提示ください。 ※割引は当日現地支払い分に限ります。※すでにご購入済みのチケットに対する差額の返金はできません。 「皇居三の丸尚蔵館収蔵品展 皇室と石川 ー麗しき美の煌めきー」は団体料金・割引料金を適用 一般大学個人料金1,500円1,000円団体料金・割引料金1,200円800円※高校生以下は無料でご観覧いただけます。※大学生は「チームラボ 金沢城 光の祭」一般チケットと学生証を合わせてご提示ください。※11月3日(金・祝)文化の日は、割引料金でご鑑賞いただけます。 「チームラボ 金沢城 光の祭」は一般料金を200円引き 一般チケット(月~木)一般チケット(金・土・日・祝)通常料金1,600円1,800円相互割引料金1,400円1,600円※中高生料金・小学生料金の割引はありません。

No image

No image

大澤光民

No image

No image

山田禮子

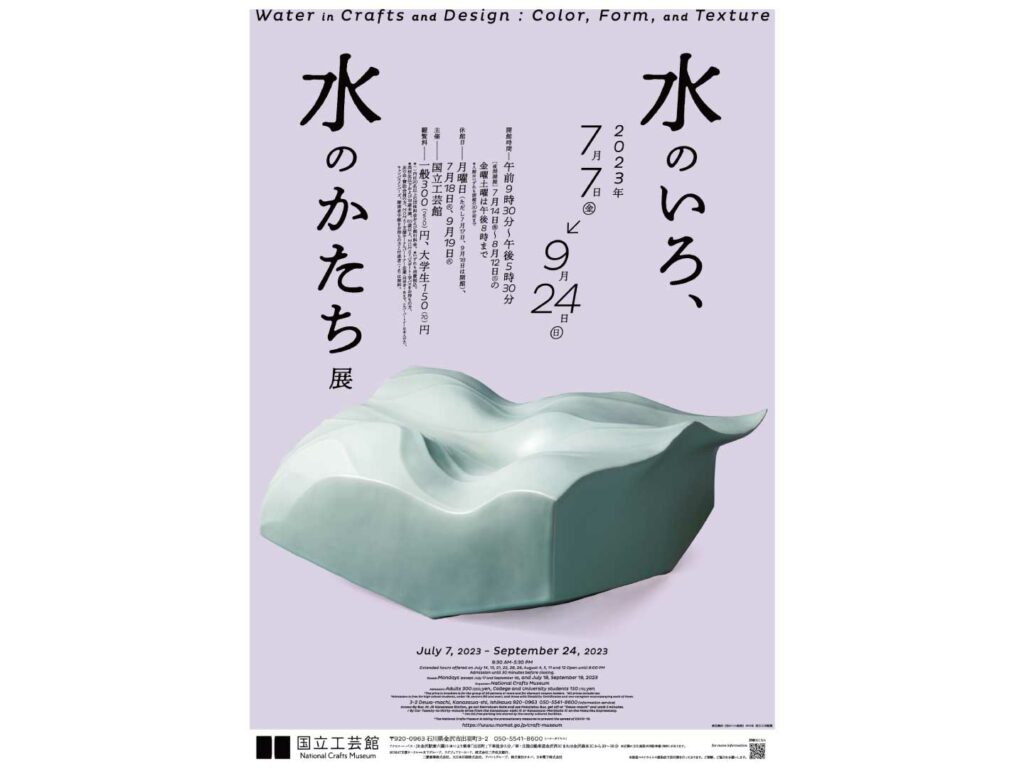

水のいろ、水のかたち展

展覧会について 本展は「水」をテーマに、工芸・デザイン作品に表現された水や、水をいれる器の形に注目して国立工芸館の所蔵品を中心にご紹介する展覧会です。 私たちの生活に欠かすことの出来ない「水」は、決まった形も色もありません。それでも水は古来より海や川を始め様々な形や色で描かれ、工芸作品においても多くの作家に着想を与え、様々な形や色、技で表現されてきました。例えば蒔絵で描かれた波紋や、急流を思わせる竹の編み方、多数の色糸で織り上げた水辺の景色…そのほかにも様々な形や色、技で表現されています。とらえどころのないものだからこそ、作家の観察眼によって個性が表れる水の表現をお楽しみください。 また人々は水甕や花瓶、水差しなど、形のない水をいれるために様々な器を作ってきました。そして今も多くの作家やデザイナーが水をいれる器に向き合い、日々新しい器が生まれています。本展では用途とその形にも改めて注目します。 展覧会の構成 展覧会のポイント 誰にとっても身近な「水」を題材にした作品や、水を入れるための器を展示。工芸作品を初めて鑑賞する方やお子さんとの鑑賞にもおすすめ! 出品作品の水に関するエピソードを掲載したリーフレットを来館者全員に配布予定。鑑賞にお役立ていただけます。 展示の構成 第1章 水のいろ、水のかたち 様々な形や色で水を表現した作品をご紹介。作家が水とどのように向き合い、どのように捉えて作品に昇華させたのか、エピソードもあわせてご覧いただけます。 第2章 水のうつわ 水をいれる器をご紹介。水差しやグラス、文房具の水滴、そして茶の湯における水の器、水指にも注目します。同じ用途をもった器であっても意匠やデザインは様々です。 第3章 水とともに 作品タイトルから水を連想したり、船や魚、貝といったモチーフから水を連想できる作品をご紹介。鑑賞者それぞれの「水のいろ、水のかたち」を想像しながらご覧ください。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2023年7月7日(金)- 9月24日(日) 月曜日(ただし7月17日、9月18日は開館)、 7月18日(火)、9月19日(火) 午前9時30分-午後5時30分 ※入館時間は閉館30分前まで 7月14日(金)~8月12日(土)の金曜土曜は 午前9時30分~午後8時 ※入館時間は閉館の30分前まで 観覧料 国立工芸館

No image

No image