の検索結果

の検索結果

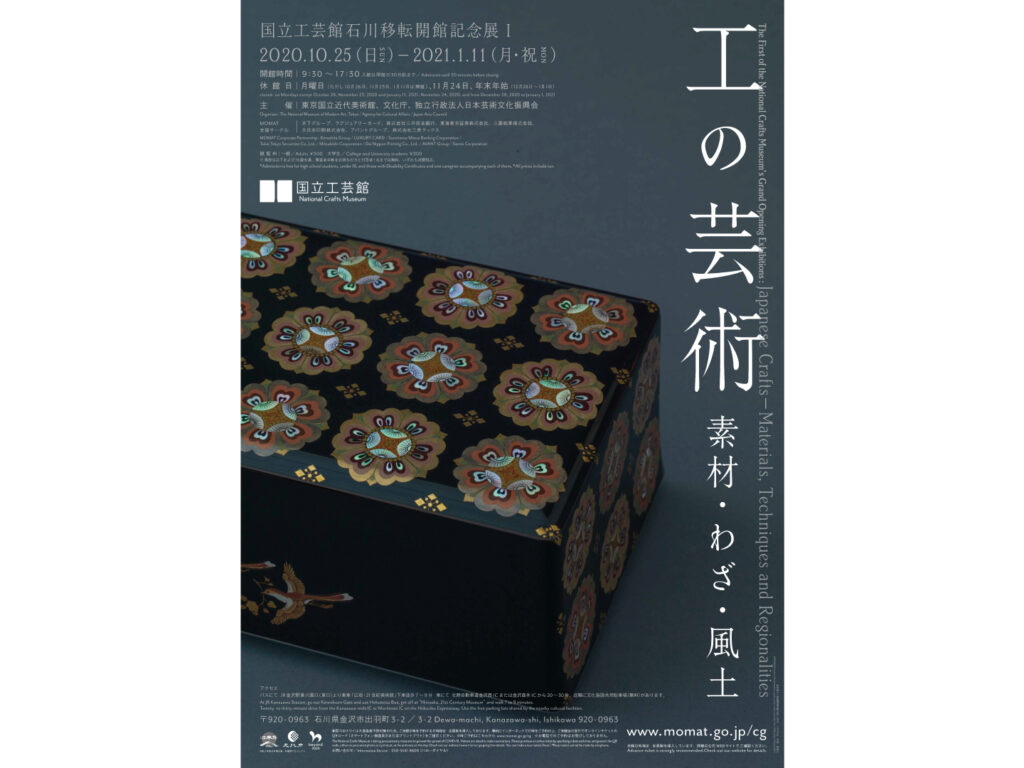

国立工芸館石川移転開館記念展I 工の芸術 : 素材・わざ・風土

展覧会について 東京国立近代美術館工芸館は、通称・国立工芸館として2020年10月25日、石川県金沢市に移転開館します。移転開館の第一幕を飾る本展では、「素材・わざ・風土」に着目し、近代日本工芸の名作約130点を展示します。 近年、それぞれの地方が培ってきた「風土」を新たに捉え直す動きが注目されています。日本の工芸品は、古くから花鳥風月など四季折々の自然の姿を意匠に取り入れてきたと同時に、それ自体が自然の素材から出来ているという特色を持ちます。それぞれの土地で生まれた素材に人が手を加え、生活のなかで息づいてきた工芸は、日本全国一様ではなく、実に多くの多様性をもって発展してきました。日本の近代化のなかで工芸家たちがどのように「素材―自然」と向き合ってきたか、また時代と共に「自然のイメージ」をどのように捉え直してきたか、あるいはどのように土地と「もの」の関係を紡いできたかを探り、常に更新されていく日本の「風土」を紹介します。 展覧会の構成 本展のポイント 工芸からみる「自然」と「人」常に更新されていく日本の「素材」と「風土」に着目して紹介。 新しい国立工芸館の杮落しとなる開館記念展です。 国立工芸館のコレクションから選りすぐった日本の近代工芸の精華 を一挙公開。 超絶技巧の名品、重要文化財《十二の鷹》。 全12羽うち3羽を公開。明治時代の歴史建造物(旧陸軍第九師団 司令部庁舎)の空間で、明治の「わざ」をお楽しみください。 松田権六、板谷波山、富本憲吉、北大路魯山人 ―近代工芸の巨匠は皆、石川ゆかりの人々です。石川から、日本全国の工芸の旅へ。 各地が生活のなかで培ってきた「風土」を新たに捉え直します。 第一章 素材とわざの因数分解 工芸作品の名前はたいへん長くて、ややこしい。漢字だらけで、どこで意味を切ったらいいのか分からない。今回はあえて、そんなとっつきにくい工芸作品の「名前」に着目します。工芸作品は、「素材」と「わざ」の掛け合わせ。タイトルの長さは、自然から取り出してきた「素材」が「工芸作品」になるまでに、どれだけの工程が積み上げられているか、という証でもあります。名づけのルールと仕組みさえ押さえれば、それらは作品に施された複数の「わざ」を発見するためのヒントになります。 第二章 「自然」のイメージを更新する 日本の工芸品は、古くから花鳥風月など四季折々の自然の姿を意匠に取り入れてきたと同時に、それ自体が自然の素材から出来ているという特色を持ちます。「超絶技巧」の明治時代から、ハイテクノロジーの現代まで、日本の近代化のなかで工芸家たちは「自然のイメージ」をどのように捉え直してきたのでしょうか。 第三章 風土―場所ともの 最後に、「場所」と「もの」と「人」の関係を考えます。このセクションでは、場所とものの関係を軸に配列しています。沖縄からスタートして、その土地ゆかりの人と作品を、様々な素材を横断しながら辿り、最後はここ石川の地で締めくくります。近代日本の工芸家たちはどのように土地と「もの」の関係を紡いできたのでしょうか。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2021年1月30日(土)-2021年4月15日(木) 月曜日(ただし3月29日、4月5日、4月12日は開館) 午前9時30分-午後5時30分 ※入館時間は閉館30分前まで 一般 500円大学生 300円※高校生以下および18歳未満、障害者手帳をお持ちの方と付添者1名までは無料※いずれも消費税込 東京国立近代美術館、文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会

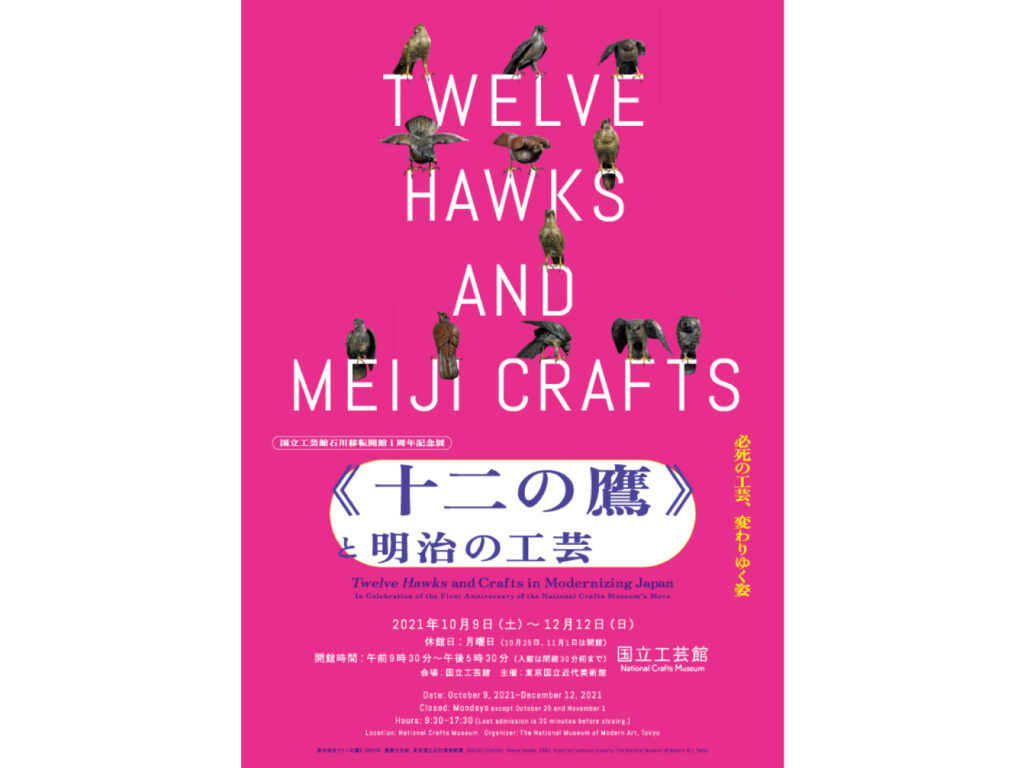

国立工芸館石川移転開館1周年記念展 《十二の鷹》と明治の工芸―万博出品時代から今日まで 変わりゆく姿

展覧会について 明治ほど、その工芸から「熱量」が伝わってくる時代はありません。器の表面から飛び出すほどの彫刻的な細工がほどこされた陶器や金属器、まるで生きているかのようにリアルな表情を見せる動物の置物など、私たちの視線をとらえてはなしません。 そこには江戸から明治へと社会構造が大きく変化した時代にあって、どうにか活路を見出そうとする工芸家たちの必死さがあらわれているようです。 ひるがえって現在、急速に進むデジタル化のなかで、私たちの生活も大きな変化の只中にあります。インターネットによる情報化や新たなデジタル機器は、モノづくりの領野にも確実に影響を及ぼしています。 社会構造の変化に、工芸家たちはどのように立ち向かってきたのでしょうか。本展では、明治から現代までの工芸作品を通して、変化し続ける工芸家たちの姿を見つめます。 展覧会の構成 展覧会のポイント ●鈴木長吉《十二の鷹》を始めとした明治以降の工芸作品約100点を展示 明治の名工で帝室技芸員に任命された鈴木長吉(1848‐1919)が制作の指揮をとり完成させた大作《十二の鷹》。当時の最高の技に日本の伝統を加味した最新の「美術」として世界に提示しようと、明治26(1893)年にシカゴ万博で発表されました。近年復元された飾り布とともに、発表当時の姿で展示されるのは北陸地域では初めての機会です。 ●社会の変化に立ち向かう工芸家たちのヒューマン・ストーリー 社会全体が大きな変化の波に揺れ動いた明治時代、工芸家たちはどのように時代に立ち向かったのでしょうか?コロナ禍で加速する社会のデジタル化、新しい生活様式や働き方への対応など、変化に翻弄される今だからこそ共感できる、明治の超絶技巧にひそむ工芸家のヒューマン・ストーリーを、作品を通してご覧ください! ●工芸館の歴史を振り返る特設コーナー 当館が東京国立近代美術館工芸館として誕生したのは昭和52(1977)年。皇居に程近い北の丸公園内にある明治生まれの建物、旧近衛師団司令部庁舎からその活動をスタートさせました。それから43年後の2020年、拠点を石川県金沢市に移し、この秋には移転開館1周年を迎えます。本展示では、様々な資料を交えて開館から移転までの工芸館の歴史をご紹介します。 展覧会の構成 第1章 明治の工芸 変わらなければ生き残れない! 明治の改元以降、廃藩置県、廃刀令、内閣制度の確立など、近代国家の礎となる政策が矢継ぎ早に打ち出されていきます。武士階級という有力な後ろ盾を失った工芸家たちも、生き残りの方法を模索します。ある者は住む場所を変え、またある者は、社会的な立場を変え…変わらなければ生き残れない、そんな激動の時代を生き抜いた工芸家たちを紹介します。 第2章 鈴木長吉と《十二の鷹》 新旧の技に挑む! 《十二の鷹》制作の指揮を執った鈴木長吉も、明治という時代にあわせ、自身の活動を大きく変えた工芸家の一人です。海外の美術館やコレクターの所蔵となっている彼の作品はいずれも高さ2メートル近く、あるいはそれ以上の大作です。《十二の鷹》は、日本古来の技法である色金の技術を駆使し、我が国の高い文化的水準を世界に示そうとした作品ですが、近年の研究で、当時最新の技術も使ったのではないかという指摘もなされています。新旧の技を駆使した明治の工芸家の気概をご覧ください。 第3章 ◇ 「熱量」のゆくえ~工芸の変わりゆく姿 明治から大正・昭和へと、世相の移り変わりとともに、工芸家たちの制作にも変化が現れます。前へ表へと向かっていたその熱量は、表立ってそれとわかる装飾や大きさに代わって、内面に込めた作家の表現へと、その「熱」の在り処も変わっていきます。一見すると、落ち着き払って見える作品の内奥に見え隠れする工芸家たちの熱量を会場で感じてください。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2021年10月9日(土)-2021年12月12日(日) 月曜日(10月25日、11月1日は開館) 午前9時30分-午後5時30分 ※入館時間は閉館30分前まで 観覧料 東京国立近代美術館

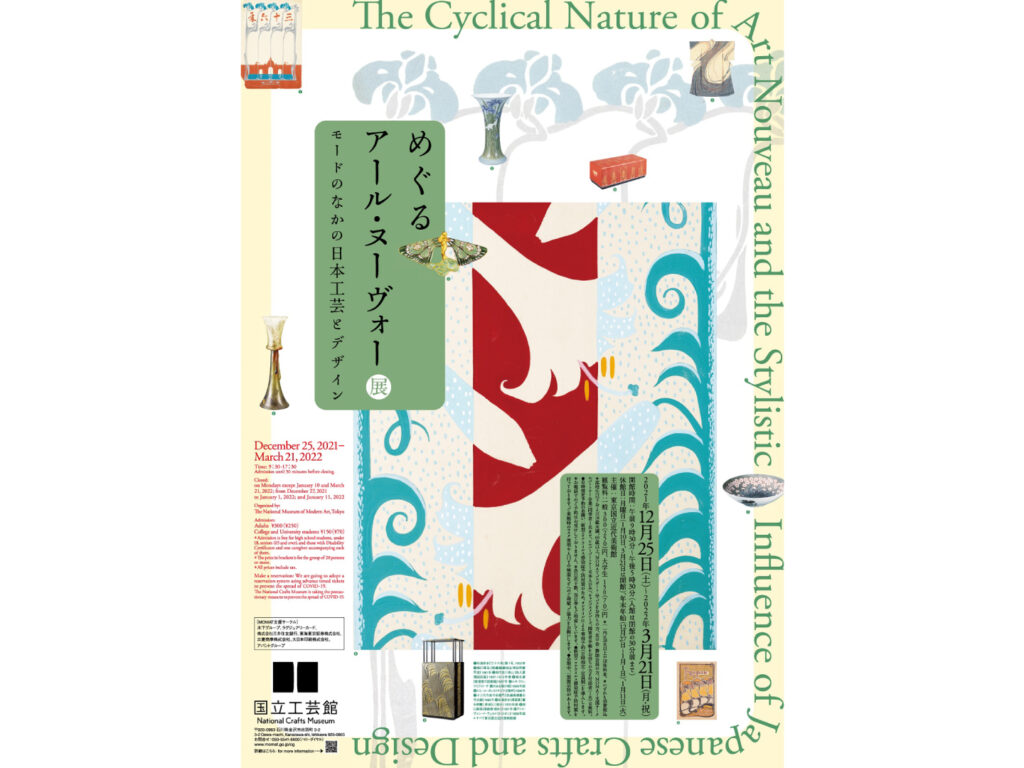

めぐるアール・ヌーヴォー展 モードのなかの日本工芸とデザイン

展覧会について フランス語で「新しい芸術」を意味するアール・ヌーヴォーは、19世紀末から20世紀初頭にかけて広くヨーロッパで流行しました。その誕生に影響を与えたのは、遠く離れた日本の美術でした。日本人にとってのアール・ヌーヴォーは、文字通り、最先端の芸術運動を意味するとともに、西洋のモード――新しい様式とその流行――に還流した、みずからの姿を映しだす鏡でもあったのです。 本展では、アール・ヌーヴォーの時代を代表するアンリ・ヴァン・ド・ヴェルドやアルフォンス・ミュシャの作品、そしてアール・ヌーヴォー風の表現を取り入れた初代宮川香山や杉浦非水など、同時代の日本の工芸やデザインの展開をご紹介します。さらに、アール・ヌーヴォーの源泉としての日本美術にも着目し、そこに通底する自然への眼差しが現代にまで受け継がれる様相を多彩な作品でたどります。 今回の展覧会では、東京国立近代美術館のコレクションに京都国立近代美術館が所蔵する関連作品も加えて、アール・ヌーヴォーをさまざまな視点から考えます。異なる文化が出会い、めぐりめぐって互いに響きあうダイナミズムや、すぐれた工芸品を生み出す日本の繊細な感性に触れる機会となるでしょう。 展覧会の構成 展覧会のポイント キーワードは、「めぐる」。 日本美術は19世紀後半の西洋に大きな衝撃を与え、そしてジャポニスムの流行に影響を受けてアール・ヌーヴォーが誕生しました。ひるがえって、ジャポニスムの母胎となった日本では、多くの美術家たちがアール・ヌーヴォーを最先端の美術として受け入れました。本展では、異なる文化の出会いと、その還流が生み出した豊かな表現を、この「めぐる」という興味深い現象に焦点をあててご紹介します。 アンリ・ヴァン・ド・ヴェルド、アルフォンス・ミュシャ、エミール・ガレから、杉浦非水、浅井忠、神坂雪佳、初代宮川香山、板谷波山まで。十人十色のアール・ヌーヴォーが大集合。 1860年代から1920年代まで、ジャポニスムからアール・ヌーヴォーにいたるヨーロッパの装飾芸術の流れと、アール・ヌーヴォーを受容した日本美術を、代表的な作家の作品で概観します。本展では、京都国立近代美術館の所蔵作品などもあわせて展示し、多様な作品からアール・ヌーヴォーの姿をご覧いただきます。 日本美術のすごさの秘密を、近代工芸で再検証。 19世紀後半のヨーロッパの人々は、なぜそれほど日本美術に熱狂したのでしょう。その理由のひとつは、当時の西洋の価値観ではとらえきれない日本人の自然観が、美術にも率直に表れていたことにあります。そして、自然の中で季節を感じる暮らし方は、はるか昔から日本の文化として受け継がれ、今なお息づいています。本展では、工芸館のすぐれたコレクションを通して、日本の工芸の特質を改めて見直します。 展覧会の構成 1.日本のインパクトと〈新しい芸術アール・ヌーヴォー〉の誕生 19世紀後半、開国後の日本を訪れた外国人の眼を通して、あるいは日本からもたらされた浮世絵や工芸品などによって、日本の姿が次第に知られるようになると、ヨーロッパ各国でジャポニスムが流行しました。従来の西洋美術におけるものの見方を転換させてしまうほどの新鮮な驚きを与えた日本美術は、新しい芸術表現を模索する人々のよりどころとなりました。まさにそうした時代のなかで、はぐくまれたのがアール・ヌーヴォー(新しい芸術)と呼ばれる装飾様式でした。 アンリ・ヴァン・ド・ヴェルド、アルフォンス・ミュシャ、エミール・ガレ、ルネ・ラリックなど当時の代表的な作家を紹介するとともに、その流行に素早く反応したことがうかがえる同時代の初代宮川香山や、二代横山彌左衛門、大島如雲らの作品もあわせて展示します。 2.アール・ヌーヴォーの先へ、図案家たちが目指したもの 1900年前後の日本の画家や図案家は、雑誌などの印刷メディアを通して、あるいは実際にパリの街中や博覧会場を席捲する様子を見聞きすることで、アール・ヌーヴォーと出会いました。ここではその例として、日本のアール・ヌーヴォー受容において重要な作家である杉浦非水と、アール・ヌーヴォー全盛期にヨーロッパに滞在した浅井忠と神坂雪佳の周辺に注目します。 一口にアール・ヌーヴォーと言っても、その表現は実にさまざま。日本の図案家や工芸家たちがアール・ヌーヴォーに何を見出し、何を採り入れ、そしてその先に彼らが何を求めていたのかを探ります。 3.季節がめぐる工芸、自然が律動するデザイン ジャポニスムの立役者の一人であるジークフリート(サミュエル)・ビング(1838-1905)は、「〈自然〉という名の信頼すべき案内者こそ、彼ら(日本人)が尊敬する唯一の師であり、その教訓こそ、汲めども尽きぬ霊感の泉なのだ*」と、熱を込めた文章で日本美術の美点を賞賛しました。 一方で、日本の工芸に目を向けてみると、身近な草花や小さな虫にまで注がれる眼差しは、ジャポニスムやアール・ヌーヴォーの時代に限ったものではないことがよくわかります。最後の章では、日本の装飾芸術の誇るべき特質として、めぐる季節のなかで培われてきた自然に寄り添う姿勢を、工芸家たちのさまざまな表現を通してご紹介します。 *サミュエル・ビング・編、大島清次、瀬木慎一、芳賀徹、池上忠治・翻訳、監修『藝術の日本:1888-1891(Le Japon artistique)』1981年、美術公論社 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2021年12月25日(土)- 2022年3月21日(月・祝) 月曜日(1/10、3/21は開館)、年末年始(12月27日~1月1日)、1月11日(火) 午前9時30分-午後5時30分 ※入館時間は閉館30分前まで 観覧料 東京国立近代美術館

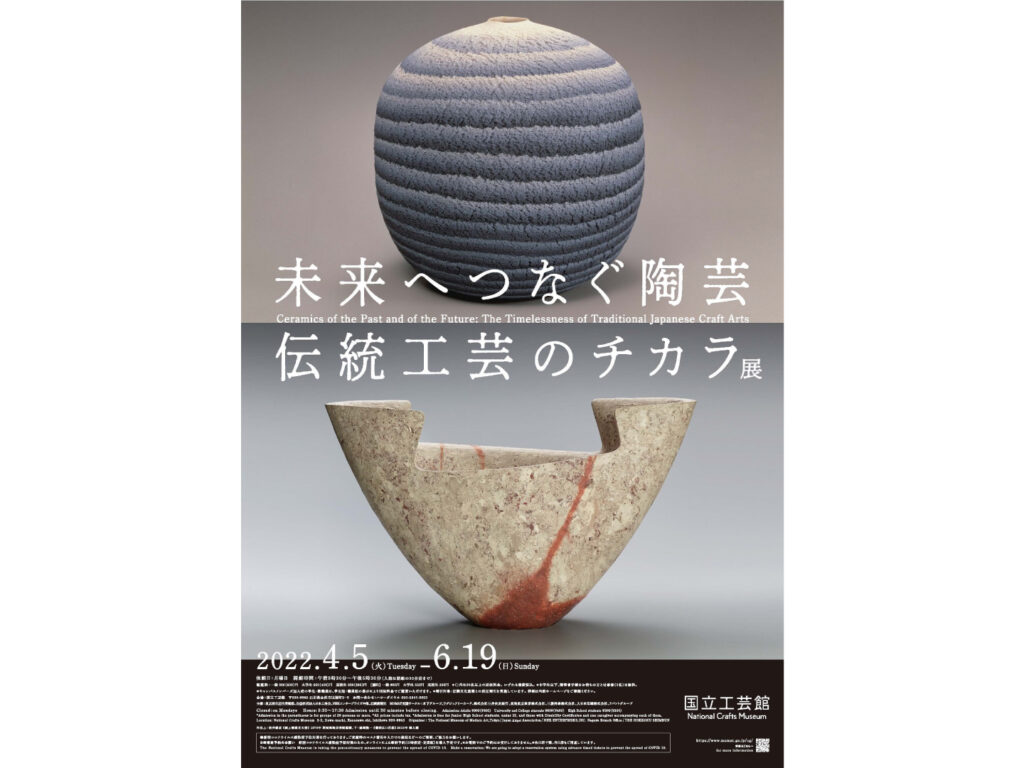

未来へつなぐ陶芸―伝統工芸のチカラ展

展覧会について 伝統的な陶芸の歴史をつくってきた日本工芸会陶芸部会の活動が2022年に50周年を迎えたのを記念して、伝統陶芸の活動の歩みと多彩な展開を紹介する展覧会を開催します。 日本工芸会の中でも会員数が最も多い陶芸部会は、1973年、重要無形文化財保持者(人間国宝)らの声掛けにより、会員の活動をさらに活性化させる目的で活動が始まりました。陶芸技術の保存と活用はもとより、先達たちが培った技術・技法への対応からさまざまなことを学び、それを糧として自身の想いを作品に映し出しています。 本展では、歴代の人間国宝の名品をはじめ、草創期に勢力を二分した日展や陶芸部会以外でありながら伝統の世界に刺激を与え続けている陶芸家の作品、さらには新進作家らの最新作を取り上げ、その歩みと未来へとつなぐ陶芸の技と美を137名の139点で紹介します。 展覧会の構成 展覧会のポイント 歴代の人間国宝の全作品を展示紹介(各個認定のみで 、 団体認定は除く)。 伝統陶芸の歴史をつくってきた公募展の受賞作・入選作が大集合 。 若い世代を中心とした近作・最新作から未来の伝統陶芸の姿を探る 。 展示構成 第Ⅰ章:「伝統工芸(陶芸)の確立」 日本工芸会の初期の活動を支え、その存在を知らしめるきっかけとなった陶芸家の優品を展示し、伝統陶芸の神髄を紹介します。 出品作家/金重陶陽、加守田章二、藤本能道、松井康成、三輪休和ほか 19作家19点 column1:【伝統工芸(陶芸)と創作工芸(陶芸)】日本工芸会と勢力を二分する日展の代表的な作家の作品を紹介します。(出品作家/板谷波山、六代清水六兵衞、楠部彌弌 3作家3点) column2:【人間国宝(重要無形文化財保持者)の存在】1955年に陶芸分野で初の重要無形文化財保持者となった4名の代表作を紹介します。(出品作家/荒川豊蔵、石黒宗麿、富本憲吉、濱田庄司 4作家5点) 第Ⅱ章:「伝統工芸(陶芸)のわざと美」 多彩な展開をみせてきた伝統陶芸の技と美の広がりを紹介します。 出品作家/井上萬二、十三代今泉今右衛門、中島宏、吉田美統*ほか 33作家33点 column3:【産地と表現】窯業地が育んだ独自の作風を紹介します。(出品作家/伊勢﨑淳、市野雅彦、五代伊藤赤水、三代德田八十吉、福島善三、三輪壽雪 6作家6点) column4:【茶の湯のうつわ】伝統陶芸には欠かせない日本の文化を映す茶の湯のうつわを紹介します。(出品作家/加藤孝造、鈴木藏、德澤守俊、波多野善蔵、樂直入 5作家6点) 第Ⅲ章 未来へつなぐ伝統工芸 伝統的な技術・技法を駆使しつつ現代という時代を意識して作品をつくり上げている陶芸家の作品を紹介します。 出品作家/井戸川豊、十四代今泉今右衛門、鈴木徹、前田昭博ほか 57作家57点 column5:【素材と表現】新たな素材と独自の技法により導き出された作品を紹介します。(出品作家:石橋裕史、隠﨑隆一、神農巌 3作家3点) column6:【新たな技法とうつわのかたち】現代という時代を作品に映し出し、これからの伝統陶芸の可能性を予感させる作品を紹介します。(出品作家/伊勢﨑晃一朗、渋谷英一、中田博士、新里明士、見附正康、室伏英治、和田的 7作家7点) 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2022年4月5日(火)- 2022年6月19日(日) 月曜日 午前9時30分-午後5時30分 ※入館時間は閉館30分前まで 観覧料 東京国立近代美術館、公益社団法人日本工芸会、NHKエンタープライズ中部、北國新聞社

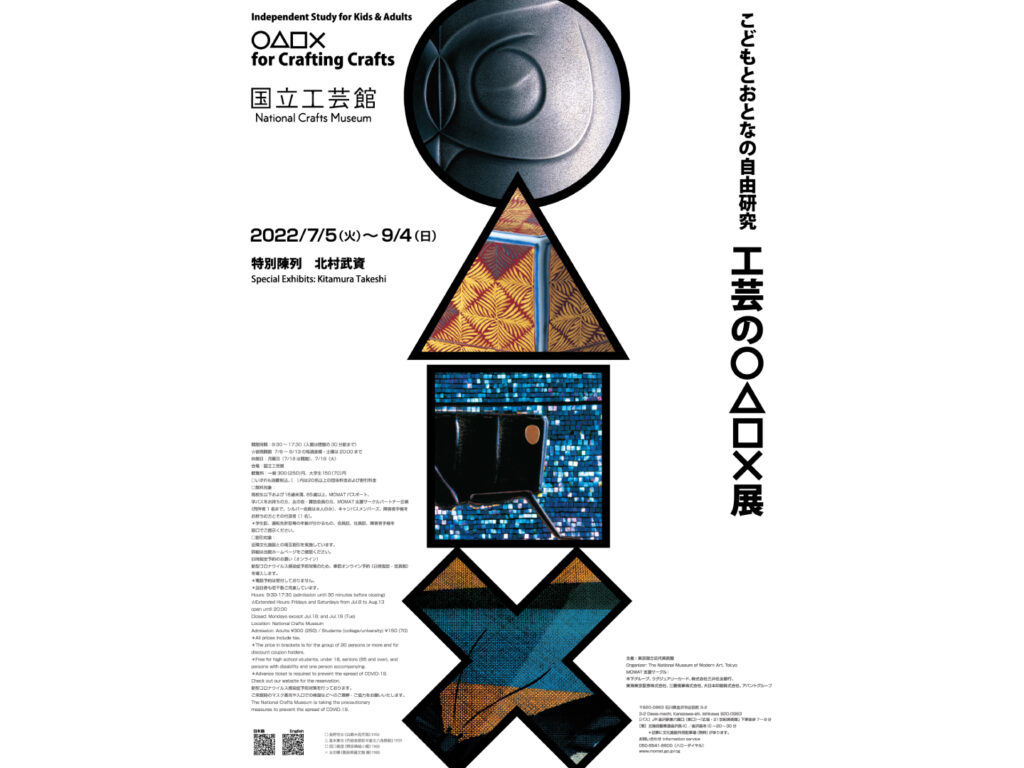

こどもとおとなの自由研究 工芸の〇△□✕展

展覧会について ○に△、□に✕。もっとも基本的な図形や記号として、日頃から見慣れ、使い慣れたイメージではないでしょうか。工芸を観察すると、ここでも実にさまざまな○や△、□や✕に出合います。たとえば曲輪造りの盛器。ガラスピッチャーのシャープな注ぎ口。サイズ、用途も豊富な箱。素材のしなやかさを頼みに、たわめ、ギリギリの力加減で組み合った状況が並ぶ籠目など、いずれも使い手と作り手双方が描く「こうしたい」と願うイメージを実現するために、それもより善く、さらなるカッコイイを目指した結果、浮かび上がった〇△□✕です。 工芸をめぐる数々の秘密を○△□✕のフレームを通して読み解くこと。それがこの夏、工芸館から皆さんに送るミッションです。子どもと大人がそれぞれのペースで、あるいは力をあわせて挑戦しませんか?お助けツールのほか、楽しく学べるプログラムを各種用意してお待ちいたしております。 特別陳列 北村武資 北村武資(1935-2022)は京都生まれの 染織家。西陣で得た高度な技術と現代的な感覚は、伝統の立場をとりながら も「織物の組織そのものが表現」とする造形思考によって新たな地平を切り開きました。1995年に「羅」、2000 年には「経錦」で重要無形文化財保持者に認定。国内外で高く評価される日本を代表する染織家の一人です。 北村作品の魅力は、既成の価値観に甘んずることなく、織の根源を探求しづけたことから生まれました 。「羅」も「経錦」も一度は衰微した技法ですが、北村の挑戦は古代織の再生にとど まらず、経糸の大胆な動きで文様と陰翳とを構築する「透文羅」、伝世品の 数倍も大きな文様を構築し経錦など、過去に類例のない織造形の可能性もって私たちの感嘆を誘いました。 2011‐12 年、京都国立近代美術館と東京国立近代美術館工芸館は「『 織 』を 極める人間国宝 北村武資」展を開催いたしました。今回の陳列では、回顧展の後も進み続け、さらなる展開への想いが止むことのなかった作家の意欲と造形思考に触れていただけましたら幸いです。 出品点数22 点 展覧会の構成 展覧会のポイント 身近なかたちのフレーミングだから気軽にはじまる「あった」や「見つけた」。美術館ビギナーのちびっ子ちゃんから大人まで、リラックスできる鑑賞体験を。 ○△□✕に集約された工芸の歴史や物理化学的特性、そして作家の想い。学校の課題のヒント探しはもちろん、学びの楽しさを大人の方にも。 紙とデジタルのセルフガイドで“自由研究”を深めよう。小学生以下には工芸館オリジナル「ジロメガネ」をプレゼント(先着1,000名)。 こうげいかんで楽しみっしょん 1、探す・見つける・見えてくる まずは肩の力を抜いて作品を眺め、○△□✕を探しむこと。そのうち○だと疑わなかったものに□みを感じたり、1つ2つどころか5つ6つ…というか無数!?と唖然としたり。発見の喜びが連れてくるひらめきとスリルを楽しみましょう。 2、味わう・感じる 次は○△□✕が発散するエネルギーを味わうこと。○の循環、△のスピード、□の安定、✕の広がり…シンプルさの中に厳選・圧縮された力を皆さんの感性で解き放ちましょう。そしてなぜそのかたちが選ばれたのかを想像して。思いめぐらせた その先で、つくり手の眼差しと向かい合う瞬間があるかもしれません。 3、知って・驚く ガイドツールで鑑賞チップ(ヒント)を集めること。○△□✕は姿かたちだけでなく、構造の奥の奥にも潜んでいたりする。心の琴線に触れた美しさやカッコよさは案外そんなところから来ているのかも。実はとっても見えていたご自分の目の良さ勘の鋭さにも驚いてください。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2022年7月5日(火)- 2022年9月4日(日) 月曜日(ただし7月18日は開館)、7月19日(火) 午前9時30分-午後5時30分 ※入館時間は閉館30分前まで 観覧料 東京国立近代美術館

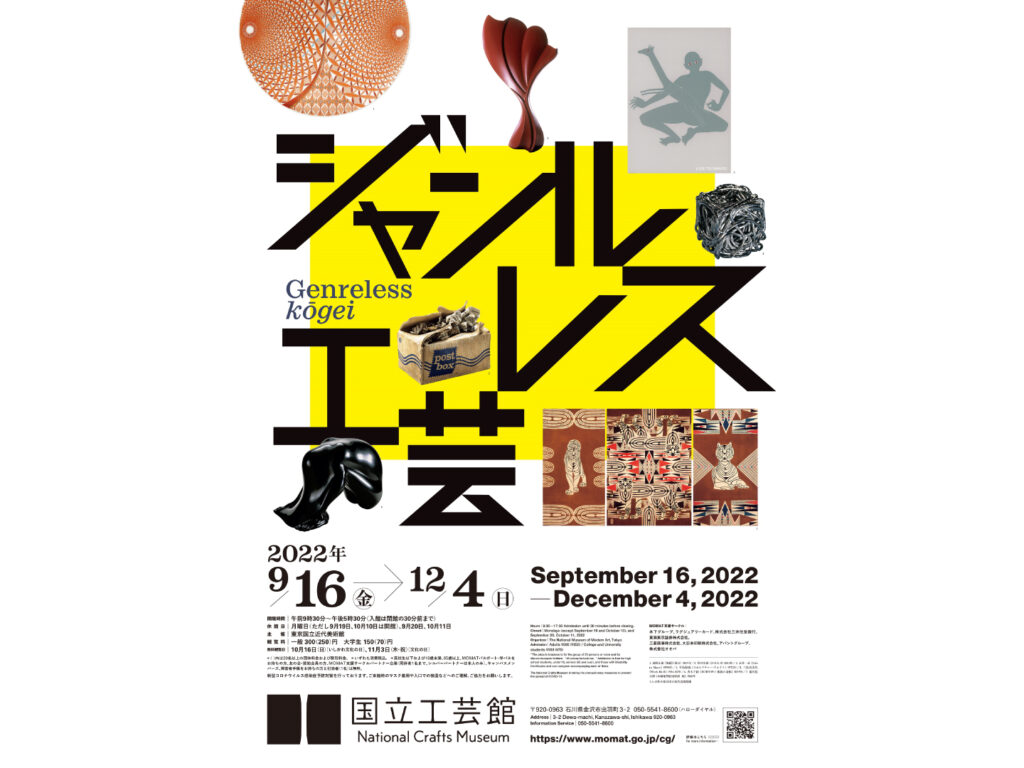

ジャンルレス工芸展

展覧会について 近年、新しい文脈で工芸が評価されています。近代に入り西洋美術の概念が導入され、絵画や彫刻と異なるとみなされた表現が工芸と命名され分離されてから、その分野の作家たちは工芸について自問自答しながら新しい表現を目指して制作を続けてきました。 並行して評論家も工芸の在り方について研究を重ねてきましたが、交通網やインターネットの普及により、これまでの美術や工芸の概念が揺らぎ始めています。実際、最近では美術や工芸といったジャンルにこだわらずに、工芸素材と技術を用いて自身の表現を追求するという姿勢の作家が増えてきました。そして時を同じくして、専門外の評論家が注目し紹介することで、工芸作品の露出が高まっていきました。 本展は、国立工芸館が所蔵する国内外の優れた工芸・デザイン作品を中心に、あえて工芸と括らずに新しい視点でご紹介する展覧会です。器からオブジェまで形状はさまざまですが、鑑賞者はジャンルを気にすることなく、工芸素材とそれを活かす卓越した技術を用いた幅広い表現に触れることができるでしょう。 展覧会の構成 展覧会のポイント デザイン、現代アート、工芸といったジャンルを超えた作品を紹介。先入観をなくして作品と対峙することで、思いがけない一面に出会えるかもしれません。 素材に対する深い理解のもと卓越した技術で、大正から令和にかけて制作された当館所蔵の名品による展示構成。 現代アートの分野でも評価の高い青木千絵、池田晃将、見附正康、牟田陽日など10名の作家の新作や近作も展示。 展示構成 デザイン デザイナーの仕事は視覚領域や空間などの意匠計画や図案などを設計することですが、その発想力をもとにアート作品を制作することもあります。例えばジュエリーデザインを多く手がけた平松保城の《スカルプチャー・ウエイト》はロジウムメッキ独特の硬い質感を生かしながら計算された緻密な作品で、洒落たデザインのウエイトとしても使用可能な、手のひらサイズの愛らしい作品です。 現代アート 漆彫刻家・青木千絵の乾漆作品は、何度も漆を塗り磨くという工程を繰り返すことで、黒漆の美しさを極限まで引き出し、なまめかしく艶をもった人体となっています。この漆は女性の皮膚を想起させる一方、内へ引きこまれそうな魔力も持っています。 青木は潜在意識と対峙することを制作の根底に置いていますが、漆という素材への深い理解がなければ、この艶を出すことはできないのです。 す。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2022年9月16日(金)-2022年12月4日(日) 月曜日(ただし9月19日、10月10日は開館)、9月20日、10月11日 午前9時30分-午後5時30分 ※入館時間は閉館30分前まで 観覧料 国立工芸館

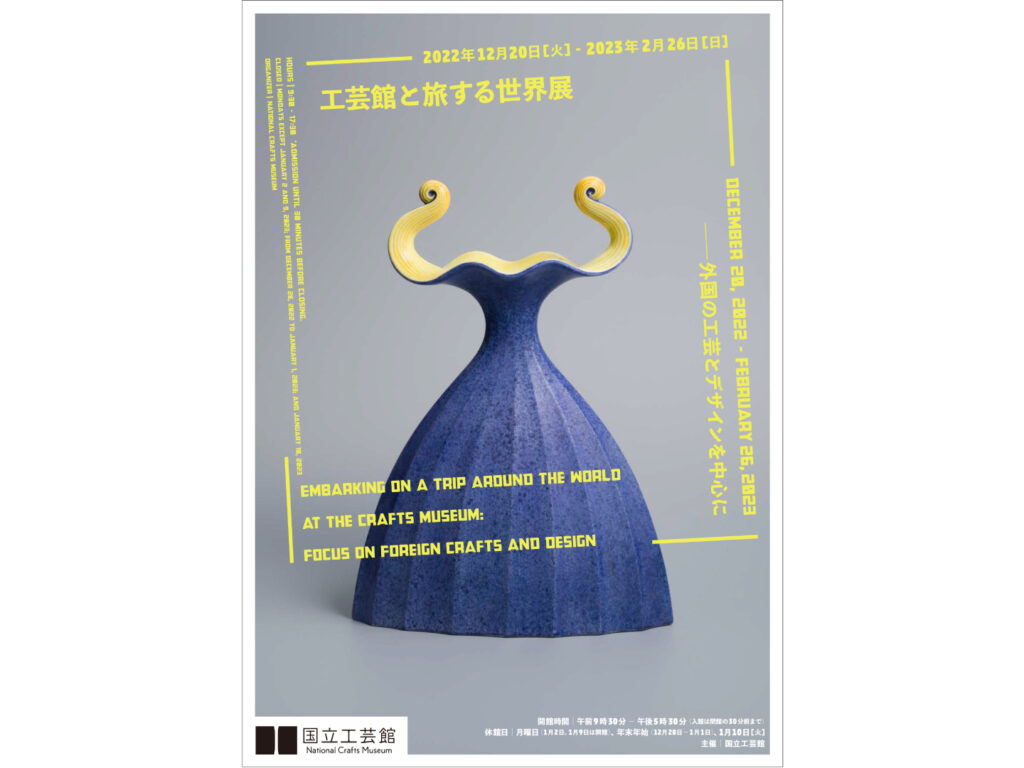

工芸館と旅する世界展―外国の工芸とデザインを中心に

展覧会について 国立工芸館では、日本国内の工芸作品のみならず、世界各国の工芸家やデザイナーの作品収集も行い、さまざまな展覧会を開催してきました。コレクションのうち、外国人作家の作品は工芸作品が約180点、デザイン作品が約300点におよびます。 本展では、これまでまとめて展示する機会の少なかった海外作家による作品を中心にご紹介します。工芸やデザイン、それを生み出す場所の歴史や風土との関わりにも目を向ける機会となるでしょう。作品を通して、工芸とデザインをめぐる世界旅行に出かけてみませんか? 展覧会の構成 国際色豊かなコレクションが一堂に 国立工芸館=すぐれた手わざを駆使した日本の工芸品の殿堂、というイメージが強いかもしれませんが、じつは「こんな作品持ってるの 」と驚くような世界各国の作品もたくさん所蔵しています。本展では、久しぶりにお目見えする作品も含めて、世界の工芸・デザイン作品が一堂に揃います。 それぞれの国を旅するように作品と出会う 会場では、国や時代のテーマごとに作品の魅力を紐解きます。工芸もデザインも、それぞれ歴史や文化、時代性と深い関わりがあり、作品を通してその背景に思いを馳せることで、新たな発見があるはずです。 フランスのポスターやアール・デコ期の工芸品 A.M. カッサンドル ジャン・カルリュ レイモン・サヴィニャック ルネ・ラリック ジャン・デュナンなど ドイツのバウハウスで活躍した作家たちの家具やデザイン マルセル・ブロイヤー マリアンネ・ブラント テオドール・ボーグラーなど イギリスの工芸 バーナード・リーチ ルーシー・リー ハンス・コパー トム・ディクソン マイケル・ロウ ピーター・コリンウッドなど イタリアの陶芸や工業デザイン カルロ・ザウリ グェッリーノ・トラモンティ アルド・ロンティーニ エンツォ・マーリなど 今、この時代を生きる私たちの道しるべとして 本展の出品作家には、ルーシー・リー、マルセル・ブロイヤー、イサム・ノグチ、ヘンリー・スタイナー、里見宗次など、国という境界によって、自らのアイデンティティや居場所に影響を受けてきた人々も多く含まれます。病気や戦争、さまざまな災害に今も直面する私たちに、作品が多くのヒントを与えてくれるでしょう。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2022年12月20日(火)-2023年2月26日(日) 月曜日(ただし1月2日、1月9日は開館)、年末年始(12月28日-1月1日)、1月10日(火) 午前9時30分-午後5時30分 ※入館時間は閉館30分前まで 観覧料 国立工芸館

No image

No image

昭和52,53年度収蔵工芸作品の展示:陶磁 漆工 竹工 金工 ガラス 染織 その他

工芸館では、近代工芸の系譜を俯瞰するため広く工芸作品を収集し、その保管、管理に努めているが、本展は1977、78(昭和52、53)年度に新たに収蔵された工芸作品を紹介するために行われた。展示は、工芸館の第1室から3室までを中心とし、染織作品を主とする第1室では、前・中・後期の3期に分けて展示を行った。作品は、陶磁17点、漆工5点、竹工2点、金工1点、ガラス6点、染織20点、その他3点の計54点が出品された。 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 1979年8月12日‒9月24日(38日間) 3,650人(1日平均96人) 24.0×24.0cm 11p. 54点 荒川豊蔵 石黒宗麿 稲垣稔次郎 十二代今泉今右衛門 小田洋晴 各務鑛三 北大路魯山人 六代清水六兵衞 楠部彌弌 熊谷守一 古賀フミ 志村ふくみ 生野祥雲斎 芹沢銈介 竹内伝治 富本憲吉 西大由 藤田喬平 益田芳徳 松田権六 森口華弘 八木マリヨ 山田孝之助 山田貢 / 24人

No image

No image

松田権六の仕事場 関連資料展示解説

松田権六と6人の手 *文中のアラビア数字は、展示ケース内アクリルキューブの数字(展示番号)と対応しています。 左ケース 1段目 松田権六の道具 「昔から名工と呼ばれた人の工具は独自の工夫のあとが残されている。一芸に秀でるほどのものなら、職人でもかならず優れた素質があり、工具の工夫も合理性があり、創作性があり、美的なものであった。」 ―――松田権六『うるしの話』より 箆と刷毛 箆(へら)は、漆の下地作りや塗り、あるいは漆の調合の際などに用いられます。金属、竹、木、鯨といった素材で作られており、素材の硬さやしなり具合によって、用途に合わせて使い分けます。箆の形は、使用目的にあわせて使う人が決め、自作することも間々あります。木箆は、東京では檜、輪島その他の地域では、朴、桂、ニベといった木が使われます。刷毛は、漆の塗込み用、地塗り用、上塗り用と制作工程によってさまざまなものがあります。 1:鯨箆(くじらべら)・・・ヒゲクジラの髭を材料として作られた箆。弾力性に富み、塗り際を美しく仕上げるために欠くことのできない道具。 2:中尊寺金色堂の解体修理の時に出てきた平安時代の刷毛を模してつくられた刷毛。漆刷毛師・泉清吉製。 3:檜の皮で作った箆。刷毛としても使用可能。輪島製。 4:上塗り専用の刷毛・・・漆塗で用いられる刷毛には、人毛、ことに婦人の頭髪がよいとされます。毛が柄の末端まで入っているので、刷毛がすり減ってくると鉛筆を削るように削って最後まで使えるようになっています。塗の作業では、刷毛を口にくわえて他の作業をすることがあり、柄の部分に歯型の跡がうっすらと見えています。 5:地塗り専用の刷毛 6:細く塗るための刷毛 7:小刷毛 8:あしらい毛棒(けぼう)・・・蒔絵粉を扱うための筆の一種。馬やイタチ、リスの毛を使用。蒔絵粉で微妙な濃淡をつけて蒔く時に使われます。蒔絵の表現や粉の分量にあわせて、太さや長さなど違うものを使い分けます。 2段目 蒔絵筆、粉筒等 9:鼈甲製の蒔絵筆用の洗い箆 10:大小の針金で作られた「引掻き」用筆 11:ぶんまわし・・・円を描くための道具。コンパス。鉛筆の代わりに蒔絵筆を差すことができるようになっています。 12:犬牙(けんき)・・・柄の先に犬の牙を取り付けた道具。蒔絵で金や銀の粉を蒔いた後、仕上げ磨きの際、研炭(とぎずみ)が届かない細かい部分を磨くための道具。 13:鯛牙(たいき)・・・柄の先に鯛の牙を取り付けたもの。高蒔絵の際など、指が入らないほど小さくへこんだ部分を磨くための道具。 14:各種蒔絵筆・・・蒔絵筆は、粘り気のある漆液で描くために、絵画用の筆に比べて、毛足が長く(通常2.5cm程度)、コシが弱いので扱いが難しい筆です。鼠や猫などの毛が使われます。 15:粉筒(ふんづつ)・・・蒔絵で金銀粉などを入れて蒔くのに用いる細い筒。蒔絵ならではの道具。先端を斜め45度くらいに切り、そこへ紗のきれを張り、ごく細かい金粉用には絹の薄いものを張ります。竹製(粗く大きな粉用で、竹の節をのぞき外側を削り、できるだけ薄く軽くしたもの)と鳥軸製(微粉用、白鳥や鶴の大羽の軸からつくる)があります。振り方や、器物の面に対し、筒の角度や距離を変えることで、いろいろな表現ができます。ねらった表現に対応できるように、すべて手製であらかじめ何本も用意しておきます。 ☞ここに注目!蒔絵筆の構造 蒔絵筆は、筆の穂先が取り外しできる構造になっています。写真(下)は、筆の穂先を段軸から抜いたところ。二重、三重に毛束の根元をゆわえ、引っ張っても差し込んでもよいように、毛を束ねたまま自由自在に毛の長さを調整できるように作られています。毛先を長くして、漆を筆にふくませて長い線を引いたり、毛先を短くして小回りが利くように調整し、小さな丸を描いたりします。通常、頻繁に調整しなくても済むように、筆おろしの際に毛先の長さを決定します。 蒔絵筆の手入れ 蒔絵筆の使用後は、漆が乾かないうちに筆を洗います。種子油などの不乾性油をつけて「洗い箆」という箆で洗います(展示番号9参照)。筆の毛が曲がった状態で保存すると毛身が曲がったままの癖がつき、筆が台無しになってしまうため、つねに毛が直線状態であるように、細心の注意を払って手入れを行います。毛は乾かないように油をふくませて保管し、使うときにアルコール等で油を取り除いて使います。制作前後の道具の手入れも蒔絵には欠かせない作業です。 写真提供:富山大学芸術文化学部附属技藝院(文化財保存・新造形技術研究センター) 3段目 工具類 16:道具の箆や乾固した漆を削るための小刀(塗師刀[ぬしがたな]) 17:槍鉋(やりかんな)・・・木を削る道具。桃山時代頃まで、木材を平らにする際に用いられた道具。一見平滑に仕上げられたものでも、実は鑿(のみ)で削り上げた彫刻のような仕上がりになり、「得も言われぬ造形美が宿る」として松田権六も制作に取り入れようとしたものと考えられます。慶長年間(1596~1615年)頃より、定規に刃物をつけた現在の鉋が登場すると、以後木工技術は格段に進歩することになります。 18:彫刻刀や各種の切出小刀 4段目 遺愛の品々 19:フェルト帽 20:腕時計 21:筆記用具 22:眼鏡 中央ケース 1段目 29:大場松魚《平文千鳥盤》 1977年 2段目 30:増村益城《乾漆花輪中次》1986年 31:増村益城《洗朱細棗》1981年 32:増村益城《乾漆古代朱喜久茶入》1985年 3段目 33:田口善国《森の空蒔絵大棗》1983年 34:田口善国《糸菊蒔絵平棗》1987年 35:田口善国《桔梗蒔絵平棗》1991年 4段目 36:氷見晃堂《桑造莨盆》1965年 5段目 粉簞笥(本体は仕事場内で展示中) 粉簞笥の引出 蒔絵の際、粉簞笥の引出(二段目、三段目)は、そのまま取り出し粉の処理をするため手元に引き寄せて使われます。 23:粉鎮(ふんちん)・・・蒔絵用の金銀粉を入れた粉包みを押さえるために用いる重し 24:粉匙(ふんさじ)・・・蒔絵用の金銀粉をすくうのに用いる小さじ 25:鳥軸製粉筒(展示番号15も参照) 26:爪盤(つめばん)・・・蒔絵を描く際に漆をのせておく小さなパレット。左手の親指につけて使います。 27:あしらい毛棒・・・蒔絵で粉を蒔くときに、粉を掃き寄せるように用いられます。 28:払い毛棒(はらいけぼう)・・・塵を取り除く際に使う筆 右ケース 1段目 37:川北浩一《欅拭漆大円盆》1961年 2段目 38:奥出寿泉《乾漆廿四辺菊形食籠》1961年 3段目 39:松田権六《蒔絵松文銘々皿》1965年 4段目 蒔絵で使われる素材 40:夜光貝 41:貝の真珠層部分を薄くはいだもの 42:アワビ 43:メキシコアワビ 44:卵殻(ウズラ) 45:象牙 46:平文用の各種素材 主な参考文献 『人間国宝 松田権六の世界』展図録(東京国立近代美術館ほかで開催)、2006年 松田権六『うるしの話』岩波文庫、2001年 松田権六『うるしのつや』日本経済新聞社、1981年 『松田権六作品集』朝日新聞社、1979年 松田権六『図案日誌』綜合工房、1977年 『人間国宝シリーズ21 松田権六』講談社、1977年 『蒔絵 松田権六』毎日新聞社、1973年

「東京国際版画ビエンナーレ展の頃、そして版画の今」

出品作家と展覧会企画者によるトークセッション 2024年2月24日(土)14:00~15:00 国立工芸館 多目的室 木村秀樹(画家、版画家) 牧口千夏(京都国立近代美術館) 中尾優衣(国立工芸館) 会場参加40名オンライン配信(Zoomミーティング使用)40名※いずれも要予約・先着順 無料