見る・聞く・読む

中平卓馬(1938–2015)の個展が東京国立近代美術館で開催されるという知らせを聞いたとき、それを長く期待していた自分に気づいたのは、2015年に同館で開催された「事物 1970年代の日本の写真と美術を考えるキーワード」が印象深かったせいかもしれない。これは1970年代半ばに提起された「事物論」に関する作家たちを取り上げた展示で、李禹煥などによって展開された「もの派」などの同時代美術との関係を指摘するものだった。作家の主観的な切り取りを廃し、過剰に意味や物語を読み取らせるコード化されたイメージの世界から離脱を試みるというこの「事物論」を主張したのが、中平卓馬である。これは個展ではなかったが、奇しくも開催中に中平が亡くなったことで記憶に残っている。そのためか、現在、同館で開催されている「中平卓馬 火—氾濫」展は、この「事物」展の展開形でもあるように私には思える。両展ともに、キュレーションは同館学芸員の増田玲氏である。

今回の展覧会は、1968–69年に伝説的な写真同人誌『プロヴォーク』を多木浩二、高梨豊、岡田隆彦、森山大道らとともに刊行したことで知られる中平の没後初の回顧展となる。1970年に写真集『来たるべき言葉のために』(風土社)、そして1973年に写真評論集『なぜ、植物図鑑か』(晶文社)を上梓し、同年、自身の過去作を「焼却」という方法で物理的に消去した中平。彼は生前、回顧展を望まず、そのため2003年の横浜美術館での個展「原点復帰—横浜」では、当時、中平が撮影していたコンテンポラリーな写真が冒頭に並び、そのルーツを探るように展示が時代を遡った。今回の「火—氾濫」展は、ひとりの作家の「全作品」を時系列に並べて検証するという、美術館としてはオーソドックスでありながら、作家の意思には相反するであろう方法に対して、どのように挑むのかが問われたものだったと思う。

その応答の形のひとつがおそらくは、中平卓馬による「マガジンワーク」、すなわち雑誌発表作品が大量に展示されたことだ。自身の印画紙やネガを燃やした中平には、「オリジナルプリント」や「ヴィンテージプリント」などの、美術館が収蔵や展示を目指す作品形態が、特に初期作品に関しては、ほとんどない。それが本展タイトルで「火」という言葉で表されている部分である。美術館を代表とするアートの制度に対して「火」による焼却という態度で臨んだこの中平卓馬という作家に対する応答が、大量のマガジンワークを展示する、ということであった。そのため、展示会場の最初のパートでは、中平の写真が使われた寺山修司の『アサヒグラフ』連載「街に戦場あり」の雑誌本体、そしてその反対壁面には解体された『プロヴォーク』の誌面が展示された。こうした会場構成は、雑誌こそが彼らの主戦場だった事実に気づかせるものとなっている。

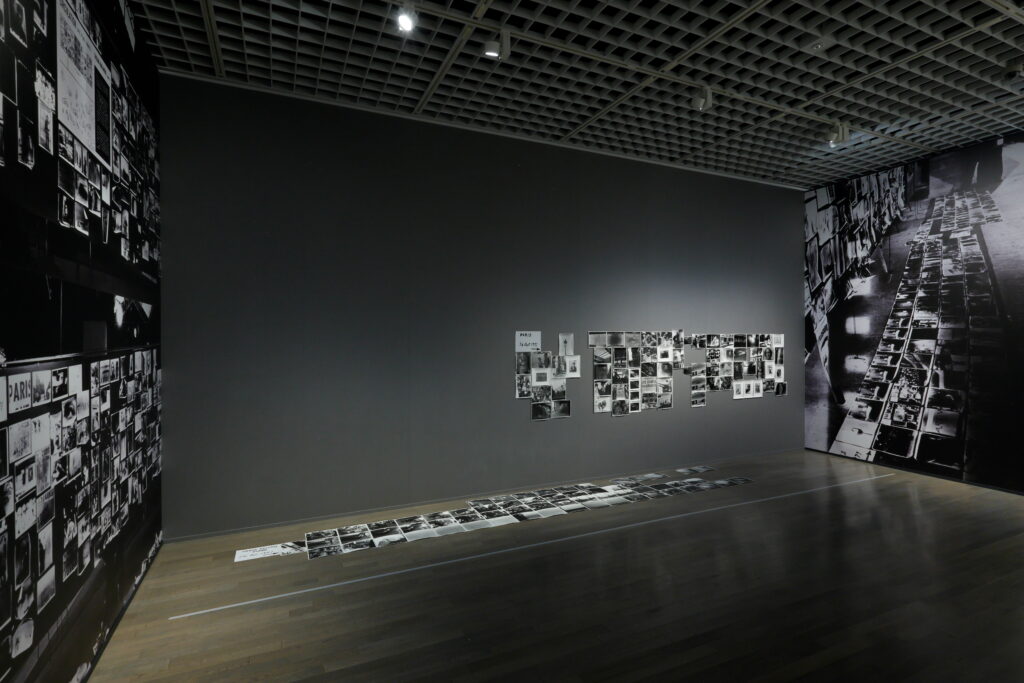

加えて本展の試みとして特筆されるのは、中平卓馬が「美術館」という制度と対峙しようとした態度そのものを、提示しようとしたことであった。それはたとえば、中平が1971年のパリ青年ビエンナーレに出品した《サーキュレーション—日付、場所、行為》の再現展示1、および、1974年に「15人の写真家」展に出品した《氾濫》の再現展示などに見ることができる。さらに1976年にフランス、マルセイユのADDA画廊に出品された《デカラージュ》が国内初展示されたことも特筆される。これらによってわかることは、中平にとっての「写真」とは、額装されて美術品らしく美術館壁面に展示されるようなものでは決してなかった、という事実である。中平は1969年、第6回パリ青年ビエンナーレで「夜」と題した大判のグラビア印刷の校正刷り6点を出品しているが、その理由として「パネルに焼いた写真を貼って、タブローのように見せることがいやらしい。写真は本来、無名な眼が世界からひきちぎった断片であるべきだ、という考えから、写真をポスターのように印刷し、壁に貼りつけて出品したい」と述べている2。原理的には無数に複製可能な写真を、タブローのように美術館に収めることを否定するのが、中平の立場なのである。毎日200枚の写真を可動壁の上で貼り替え、最終的に1500枚の写真を使用した《サーキュレーション》、パネル貼りのカラー写真を横へ向かって不定形に増殖させた《氾濫》、そして、壁面を撮った写真を実物大に引き延ばし、ギャラリー壁面に貼り付けた《デカラージュ》。いずれもホワイトキューブという言葉に象徴される美術館壁面を否定するものであったことは間違いない。その意味では、ギャラリーや美術館の壁面に穴を開けたり直接描くなどして、タブローとしての絵画を否定した李禹煥の試みと、中平の試みは同質のものであった。

意味や物語性、抒情性に写真を回収させることを拒否する中平の写真論は、『プロヴォーク』の代名詞となった「アレ・ブレ・ボケ」よりも「事物論」、すなわち彼の持論である「植物図鑑」の方がよりふさわしい。しかし、それは一体どんな写真なのか。それは、彼の晩年の縦位置のカラー写真なのだろうか。展示会場の後半に並んだ晩年のカラー写真、なかでもチバクロームと見られるつやつやした発色のよい印画紙を眺めながら、私はしばし考え込んだ。1977年に急逝アルコール中毒で昏倒し、記憶障害を負った中平の写真について、それ以前とそれ以後とをその連続性において語ることが、はたして可能なのか。小原真史がドキュメンタリー映画「カメラになった男」のなかで、中平が自分自身を再生するかのように語る姿を延々と映し出したシーンが強く印象に残っている。ひとりの作家の「全作品」を、作品と資料によって検証すること。今回の展示は、それを試みたことにより、かえってこの作家の持つ姿勢が浮き彫りになったように思われる。すなわち、中平自身の、美術の制度と対峙する否定形の態度が、あらわになった展示だったのではないだろうか。

註

- 《サーキュレーション―日付、場所、行為》(1971年)の再現展示は、2017年にシカゴ美術館(Art Institute of Chicago)において既に行われているが、本展でも作品展示とは別に1971年の同作品の再現展示が行われていた。

- 中平の発言は「火—氾濫」展会場キャプションより引用。

『現代の眼』639号

公開日: