見る・聞く・読む

東京国立近代美術館の「所蔵品ガイド」1は、いわゆる対話型鑑賞2の手法を取り入れたプログラムで、その進行役をMOMATガイドスタッフ(当館ボランティア)が務める。 ここではその構造を粗掴みすることで、プログラムの意義と課題について考える手がかりとしたい。

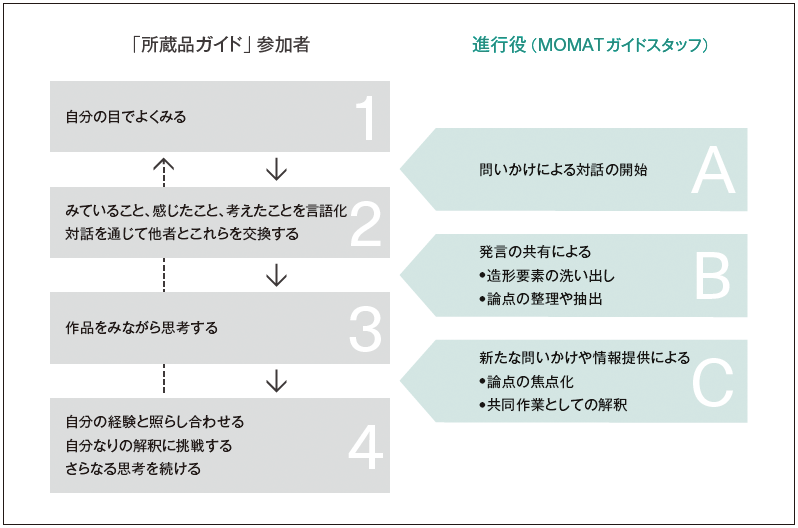

プログラムの大まかな流れを図1に示すが、「所蔵品ガイド」では、参加者それぞれが自分の目で作品をみることから始める。しばらくの後、進行役は対話を始める言葉を投げかける。「何がどんなふうに描かれていますか?」「作品をみて、気になったことや考えたことを、何でもいいので教えてください」など観察を促し、思考へと結びつけられるような問いかけとともに、どんな発言も受容される場づくりを行う。

参加者からは、モチーフに関する言及、印象や考えたこと、作品から紡ぎだした物語などさまざまな言葉が発せられる。進行役はこれらの発言を整理し、作品内の視覚情報をまとめ、時には謎や疑問を共有しながら論点を抽出し、さらに観察することを励ます。この段階での参加者は、他者と一緒にみる体験を通じて、自分一人では気づかなかったことや考えなかったこととの出会いを楽しみながら、作品をみ続ける。

「所蔵品ガイド」では要所で、作品に関する説明を挟む3。ヒントとしてのキャプションの提示、作品の造形要素や物質的側面に意識を向けるための技法や素材の話、制作意図を想像してもらうための時代背景の説明などさまざまな可能性が考えられるが、それまでの参加者の発見や発言を踏まえた、その場での最適な情報提供や問いかけを探る。これらは、参加者が自分の経験と照らし合わせたり、自分なりに作品を解釈したりすることへといざなうのが目的だが、この展開が非常に難しい。つまり図中Cの後の4を活性化させることに、本プログラムにおける課題が見出せるのではないだろうか。

対話の場として開きつつも、美術館のプログラムとして作品に迫る即ち自分なりの解釈を伴う体験を提供するために、設定された枠組みの中でどのように展開させるか、「所蔵品ガイド」におけるMOMATガイドスタッフと我々の探究はこれからも続く。

註

- 「所蔵品ガイド」は、およそ50分で所蔵作品を3点鑑賞するプログラム。2003年5月の開始以来、コロナ禍などの特殊な状況を除き、ほぼ毎日所蔵品ギャラリーで行われてきた。

- 「対話型鑑賞」は、1990年代にVTC(Visual Thinking Curriculum)が日本に紹介される際に意訳的に考えられた名称だったが、現在では対話を通じた鑑賞の総称として用いられることもある。日本における対話型鑑賞の歴史は、『ここからどう進む? 対話型鑑賞のこれまでとこれから:アート・コミュニケーションの可能性』(京都芸術大学アート・コミュニケーション研究センター監修、福のり子他編集、淡交社、2023年)に詳しい。当館では「対話鑑賞」と称し、ここに述べたような手法をとっている。

- 一條彰子「教育普及 コレクションと鑑賞教育」(『現代の眼』613号、2015年8月)の調査報告にもあるが、「所蔵品ガイド」では、作品に関する情報を与えることで、VTS(Visual Thinking Strategies)などとは異なり、美術館ならではの鑑賞や学びを目指している。

『現代の眼』639号

公開日: