見る・聞く・読む

展覧会に伴って発行される展覧会カタログ。豊富な図版や解説、最新の研究成果を踏まえた論文、文献一覧、年譜、意匠を凝らしたデザインなどなど、単なる展覧会の記録にとどまらない貴重な資料です。このコーナーでは展覧会カタログの制作に関わった方々にこだわりのポイントや制作秘話を伺いながら、その魅力を掘り下げていきます。

出席者:

鈴木晴奈(デザイン)

小川綾子(東京国立近代美術館研究補佐員)

小林紗由里(東京国立近代美術館研究員)

森卓也(東京国立近代美術館研究補佐員)

横山由季子(東京国立近代美術館研究員)

堀田文(東京国立近代美術館研究補佐員)※撮影

聞き手・構成:

長名大地(東京国立近代美術館主任研究員)

–

2024年12月6日(金)

東京国立近代美術館ミーティングルーム

「女性と抽象」展とカタログ

長名:本日はお忙しいなか、お集まりいただきありがとうございます。展覧会担当の皆さん、カタログのデザインを担当された鈴木さん、どうぞよろしくお願いいたします。『現代の眼』の連載企画「カタログトーク」の第3回目としまして、コレクションによる小企画「女性と抽象」展(2023年9月20日–12月3日)と、「フェミニズムと映像表現」展(2024年9月3日–12月22日)で会場配布された2冊のカタログについてお話をお聞きできればと思っております。

一同:よろしくお願いします。

長名:いずれも女性のアーティストを取り上げた展覧会ですが、会場で手に取れなかった方も、PDF版が当館ウェブサイトからダウンロードできますので1、今回まとめてお伺いできればと思っております。まず「女性と抽象」展の企画に至った経緯について簡単にお話いただけますか。

小川:詳しい経緯は、Tokyo Art Beatさん2の記事を読んでいただければと思いますが、少し展示を企画する前からお話をさせていただくと、私は2020年3月にコレクション部門の広報に着任したのですが、コロナ禍真っただ中でした。すぐに美術館が臨時休館になって、コレクション展の広報活動ができなくなりました。一方で、翌年に開館70周年を迎えることから、ウェブサイトのリニューアルの話も出ていて、ウェブサイトを充実させるために、国内外の美術館でどのような取り組みをしているかリサーチしていました。そのなかで、女性のアーティストを取り上げる展覧会が数多く組まれていることを実感しました。

長名:そのなかで特に記憶に残っている展示はありますか。

小川:ニューヨークのホイットニー美術館で開催された「Labyrinth of Forms: Women and Abstraction, 1930–1950」(2021年10月9日–2022年3月13日)です。この展覧会は、自館のコレクションを元に、地域の女性のアーティストにも注目するという企画展でした。この展示が記憶に残っていて、当館でも女性のアーティストと抽象美術を対象とした展覧会ができたらと思っていました。

横山:この企画の提案があった頃、ちょうど私たちも着任し、小川さんの発案を元に、小川、小林、佐原しおり、堀田、松田貴子、横山の6名で担当することになりました。

長名:デザイナーの鈴木さん、これまでどのようなお仕事をされてきたか教えていただけますか。

鈴木:2021年に独立して、Design Studio hareを立ち上げたのですが、それまでは林琢真デザイン事務所に在籍していました。独立後、美術館関係で最近のお仕事ですと、軽井沢安東美術館のミュージアムグッズや館内パンフレット、福岡県立美術館レター「とっぷらいと」、同館の「久留米絣と松枝家展」(2024年10月12日–12月1日)の広報物、MOA美術館での「光琳 国宝「紅白梅図屏風」×重文「風神雷神図屏風」展(2024年11月1日–11月26日)のチラシやポスターなどのデザインを手掛けさせていただいております。

長名:カタログについては、横山さんから依頼があったと伺っております。デザインの依頼を受けられるとき、いつもどのようなことを意識されていますか。

鈴木:クライアントの想いやイメージをしっかりとビジュアルで表現することはもちろんですが、それが社会に出たときにどのように作用するのか、受け取る人たちのことも考えながら、ゴールを気にしてデザインすることが多いです。作風については、綺麗とか、品があると言っていただけることが多いですが、制作するときは、自分のアイデンティティや作風はほとんど気にしていないです。ただ、必要なものだけを残すということを意識しているので、必然的にすっきりしたデザインになることが多いのかもしれないです。

長名:今回は「女性と抽象」というテーマでしたが。

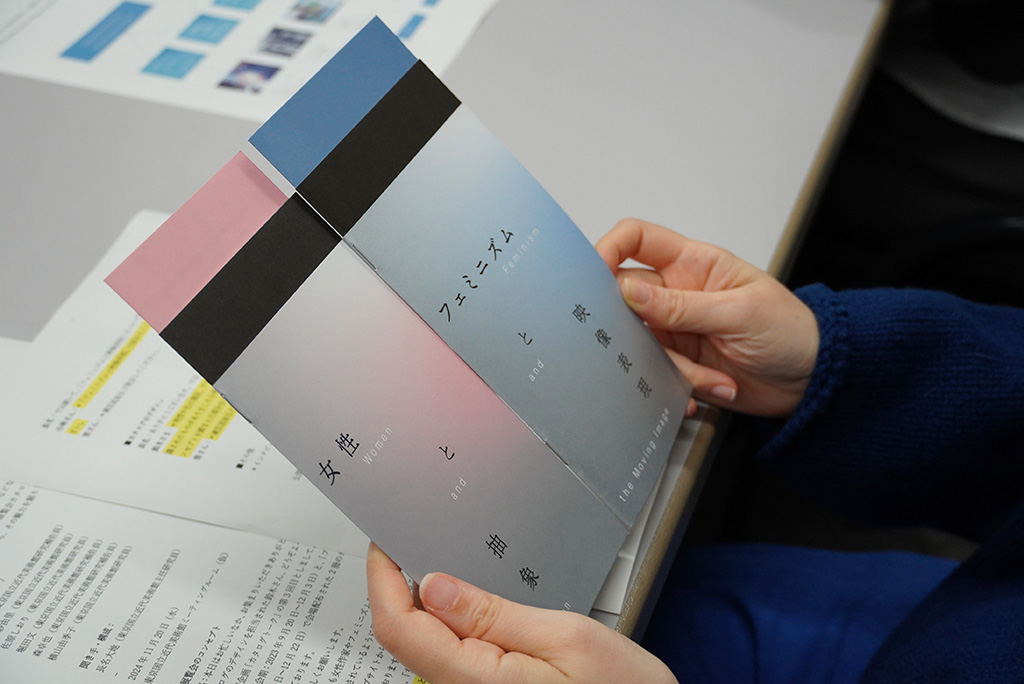

鈴木:「女性」という強いワードがつけられていることから、私なりに女性について考え、デザインの構想をしました。この展覧会は3章で構成されるというお話を伺ったので、紙のサイズを変えて3段構成にしようと思いました。実は最初に提案したデザインでは、赤を基調としていました。女性のアーティストが虐げられていた環境のなかでも団結して取り組む力強さを表現しようと。ただ、ちょうど同じ時期に「プレイバック「抽象と幻想」(1953–1954)」展(2022年10月12日–2023年2月5日)の配布物も赤と黒を基調としたデザインだったことを知って違う色合いのほうがいいだろうと再考しました。

長名:そうだったのですね。

鈴木:そこで色については、なにかしら意味をもってしまう色を避けて、地の色はグレーなどのモノトーンでという話になったんです。それで、まずはモノトーンの配色だけで作り始めてみたものの、なにかしっくりこなくて。そこで試しにピンクを入れてみたんです。女性の強さはじわーっと広がるようなイメージがあって、それでこのピンクに、シルバーを加えたグラデーションにしました。

小川:サイズについては、最初にカバンのなかに入れて持ち運んでもらえるようなものにしたいとお伝えしていました。この3段仕様は難しかったのではないでしょうか。

鈴木:中綴じ部分の針金のピッチを変える必要がありました。印刷会社さんにお聞きしたことですが、中綴じの針金は定型のピッチがあり、今回そのピッチで綴じてしまうと、1番手前の短い紙が破れてしまう可能性があると。なので、針金の位置を少しずらして、破れないように調整してくださっています。また、3段になっている部分の幅についてもずいぶん検証しました。あまり幅を狭めてしまうと立体感が失われ、逆に広げすぎるとテキストが収まらなくなるので、そのあたりのバランスを見ながら決めました。全体的に品のある作りを意識し、扉は全面シルバー、作品ページは白地できちんと作品が目に入るようなレイアウト、最初と最後のページに黒をもってきて全体のメリハリも意識しました。

横山:カタログには、作家の略歴や参考文献も含めました。女性のアーティストは文献が限られている方もいるので、必ず1作家1点参考文献を挙げています。その他、座談会も。

鈴木:座談会の部分は、作品や、参考文献とも異なるテキストなので、デザインでそれがわかるように、ノドのところにピンクのグラデーションを入れています。

長名:文字情報が多いはずなのに、コンパクトにまとめられていますよね。

堀田:「女性と抽象」展の企画に際して、リサーチを進めるなかで、過去に行われた女性のアーティストに関する展覧会カタログを参照しました。でもそれは、このようにカタログという形でちゃんと残っているからできるわけで、形として残っていることの意義はすごくあると思っています。

「フェミニズムと映像表現」展とカタログ

長名:続いて「フェミニズムと映像表現」展の企画経緯についてお話しいただけますか。

小林:この展覧会を企画した直接的なきっかけは、2022年度に遠藤麻衣さんと百瀬文さんによる映像作品《Love Condition》(2020年)が収蔵されたことが挙げられます。コレクション展を担当するなかで、フェミニズムの思想と結びついた作品を日本美術史のなかに、きちんと位置づけられたらと考えていました。コレクションを調べていくなかで、なかなかフェミニズムの問題に関連する作品が見当たらないと思っていたのですが、ヴィデオ・アートがあるなと。2009年に当館で開催された「ヴィデオを待ちながら:映像,60年代から今日へ」展(2009年3月31日–6月7日)では、女性のアーティストによる映像作品も多数取り上げられていました3。限られた所蔵品のなかで通史的に提示することは難しいのですが、映像作品から紡ぎ出されるキーワードで作品の間を結びつけながら、ゆるやかに時代の流れを辿れるようにできないかと考えるようになりました。

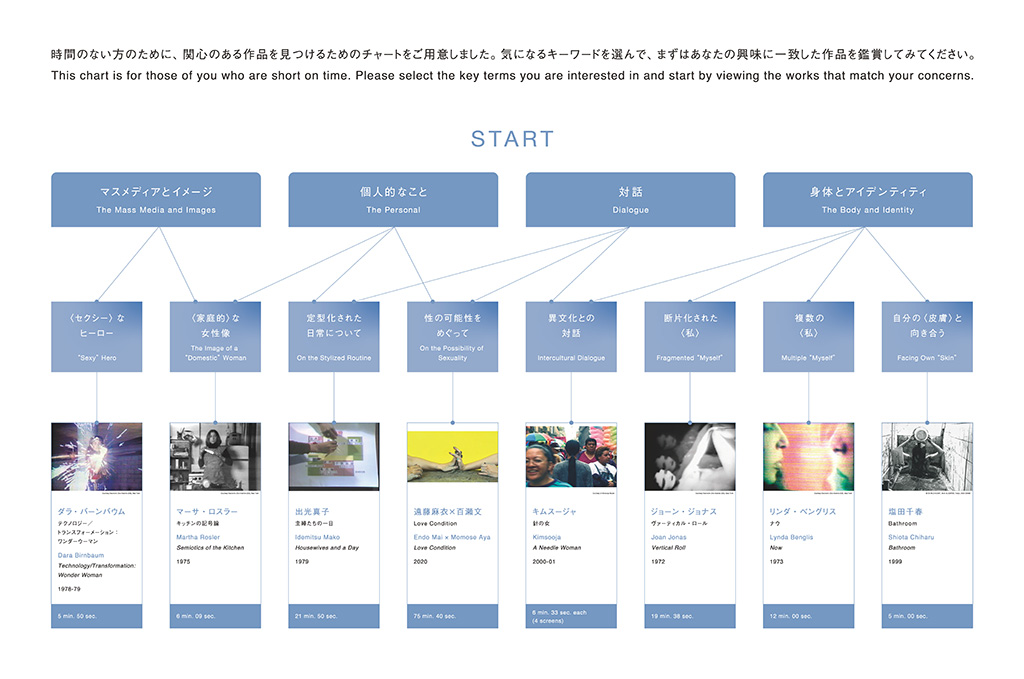

横山:「フェミニズムと映像表現」展は、「女性と抽象」展のような章立てではなく、キーワードを用いていますが、それは、作品同士の重なりをゆるやかに示すことを意識してのことでした。

森:キーワードを選択する過程では、フェミニズムありきでキーワードを列挙するのではなく、映像表現というジャンルの特性と密接に結びつくようなフェミニズム関連のキーワードを意識しました。

長名:そこで「マスメディアとイメージ」「個人的なこと」「身体とアイデンティティ」「対話」といったキーワードが考案されたということですね。カタログの色を青にしたのはどのような理由からでしょうか。

鈴木:最初、小林さんからはブラウン管のRGBのような柄と色というオーダーをいただいたのですが、前回のデザインを踏襲することを踏まえると少し難しくて。映像というと、青というイメージがあり、前回とトーンを合わせた青にして提案してみたら、これは良いのではないかと、皆さんにご賛同いただけました。前回と異なる部分として、章立てがなかったり、座談会がなかったり、映像作品のため複数画像を収めるなどの違いはありましたが、構成については、皆さんと台割を相談するなどして、わりとすんなりと進みました。

長名:特にこだわった個所を教えていただけますか。

鈴木:たとえば、細かいですが、表紙の「フェミニズム」という文字。他ではリュウミンという書体を使用していますが、実はここだけ別の貂明朝という書体を使っています。同じ書体を使うと、すっきりと見えすぎて文字のイメージと合わなかったためです。それと、カタログ内の「フェミニズム」の見出し部分も、細長い判型のためか、そのままだと文字も細長く見えてしまって、少し文字を太らせています。

小川:表紙でいうと、この文字の配列も相談しましたよね。

鈴木:そうでしたね、たしか3パターンくらい作った気がします。グラデーションのなかに文字が浮かび上がるような、このレイアウトが投票で選ばれました。「フェミニズムと映像表現」展の表紙もグラデーションになっていますが、実は細かく色指定をしています。

長名:細かい指定をしないと、このグラデーションは出せないということですね。

鈴木:これも後から印刷会社さんに聞いたのですが、刷版の作り方から変える必要があったそうです。通常よりもインクの粒の大きさを、かなり小さくするといった工夫をしてくれています。これは、粒を小さくすることでインクが紙に乗る面積が増え、なだらかなグラデーションを表現するためです。ただこの方法の欠点が、たくさんインクが乗る分、カラーの出方が、やや彩度が上がることです。それによって、最初の色校正で青色の彩度が強く出てしまいました。その後、印刷会社さんが手作業で何パターンも出力をテストして、そのなかから良いものを提案してくださったので、前回との統一感もちゃんと出たと思っています。

横山:実はカタログだけでなく、会場に掲出している鑑賞のためのチャートのデザインも鈴木さんにお願いしています。

長名:カタログ以外のデザインも手掛けられていたのですね。「フェミニズムと映像表現」展は会期を延長することになったんですよね。見どころなどありましたら。

小林:はい、いくつか作品を入れ替えることになりますが、「所蔵作品展 MOMATコレクション」(2025年2月11日–6月15日)でもご覧いただけることになっています。たとえば、キムスージャの《針の女》(2000–01年)は、当館では3回目の展示になるのですが、ギャラリー4の間取りも過去から変わっており、今回の展示に向けて、改めてキムスージャスタジオに投影方法について確認をして、センチ単位での指定を受けて設置をしています。指示通りにすると本当に雑踏のなかにいるかのような感覚になって、彼女の映像作品のクオリティの高さを再認識しました。

横山:今回出品した1970年代の作品の多くは、国内外で既に製造が終わっているブラウン管テレビで展示しています。今後、同じように展示できる保証はないので、機器にも注目してほしいところです。

長名:フェミニズムという側面以外にも、注目すべき点がたくさんありますね。皆様、本日は貴重なお話をありがとうございました。今後も楽しみにしております。

註

- 当館ウェブサイト内の「コレクションによる小企画 女性と抽象」(https://www.momat.go.jp/exhibitions/r5-2-g4)、および、「コレクションによる小企画 フェミニズムと映像表現」(https://www.momat.go.jp/exhibitions/r6-2-g4)を参照。

- 福島夏子、菊地七海(構成)「インタヴュー 東京国立近代美術館はなぜ「女性と抽象」展を開催するのか。コレクションにおける女性の作家の再発見とジェンダーバランスについて担当者に聞く」Tokyo Art Beat、2023年10月20日(https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/women-and-abstraction-interview-202310)。

- ダラ・バーンバウムやリンダ・ベングリス、ジョーン・ジョナスなどの作品は、同展をきっかけに収蔵に至った。

『現代の眼』639号

公開日: