の検索結果

の検索結果

幼児表情

幼児の平たい頭のてっぺんや、背筋を伸ばして直立し、窮屈にも見えるほど腕をギュッと体に密着させた姿勢が特徴的です。幼児の乗った台を上方に伸ばしていくと、ちょうどその角材の中に幼児がすっぽり収まるかのようで、ひとつの角材に埋まっていた幼児が橋本平八によって掘り出されたようにも見えます。作家本人がこの作品について以下のような言葉を残しています。「1歳前後の幼児の野獣性と人間性との交叉を取扱ったものであって歓喜の情である」(橋本平八『純粋彫刻論』昭森社、1942年)。横から見たときの、愛嬌のある表情も、ぜひお見逃しなく。

原の城

「はらのじょう」は、1637(寛永14)年に起こった島原の乱で、弾圧に苦しむカトリックの信徒(キリシタン)や過重な年貢にあえぐ農民による反乱の拠点となった城の名前です。反乱軍は、10万を超える幕府軍を前に敗れ去り、ほぼ全員が殺害されました。その数は27,000とも37,000とも言われています。キリスト教の信徒である舟越は、春のある日に城の跡を訪れて、討ち死にしたキリシタン武士を、「雨あがりの月の夜に、青白い光を浴びて亡霊のように立ち上がる姿」として思い描きました。その印象に基づきつくられたのが本作です。

女

頭の中でけっこうです。ポーズを真似してみてください。両膝をつき、胴体を右にひねり、顔はさらに右にひねって上を向く。身体全体が螺旋を描いて上昇する作りになっているのがわかります。守衛はフランスの彫刻家、オーギュスト・ロダンの影響を日本にもたらした作家の一人です。ダイナミックなひねりの運動がその最大の特徴です。ちなみに守衛は、新宿中村屋の女主人、相馬黒光(1876–1955)をひそかに慕っていたと伝えられます。遺作となったこの作品には、黒光の面影があるとも言われます。

「Untitled (tsunami trees)」より 2019年10月6日 岩手県陸前高田市

陸前高田出身の畠山直哉が、東日本大震災の被災地で樹木を撮影したシリーズの1点です。津波でいったん立ち枯れた後、再生した樹木が被写体になっています。向かって右側の枝は津波による漂流物が当たって枯死している一方で、左側の枝には葉が繁茂し、成長を続けています。畠山は、津波で母を失い実家も流された経験をうけ、故郷の風景や震災をめぐる作品を継続して発表してきました。自然の中に見出された再生を風景の中でとらえたこのシリーズは、地球史的なスケールの科学的視点と、写真メディアによる表象の可能性の探求とを並立させてきた畠山作品の、震災をめぐるとりくみにおけるひとつの達成と位置づけられるでしょう。

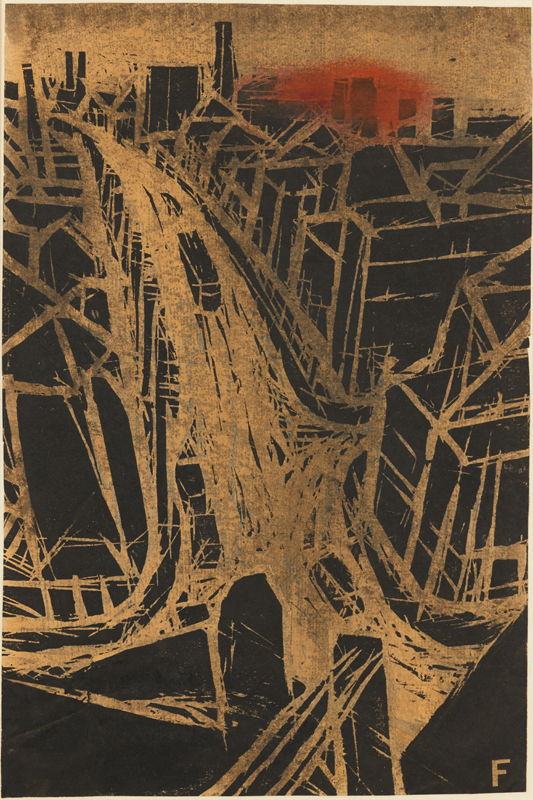

赤陽

1930年代前半の日本を代表する版画家の一人である藤牧義夫は、若干20歳で早くも版画界で大きな注目を浴びますが、その活動はわずか4年余りときわめて短いものでした。藤牧は一貫して、関東大震災の後で復興していく東京を主題に、近代化の進む都会の街角、駅、鉄橋、劇場、ガソリンスタンド、ビルなどを描きました。この作品は、上野広小路の光景を松坂屋百貨店から湯島方向を見下ろした構図で描いたものとされています。陽が沈む直前の一瞬がありありと想像されるとともに、この後まもなく失踪したとされる藤牧の境遇を思うと、痛切な感情も湧いてくるでしょう。藤牧は通常の版画制作からは逸脱した実験的な方法で作品を生み出しました。ここでも、一度摺った版画の下部を切り取り、上方向に引き上げて糊付けするという大胆で即興的な構図変更の跡が認められます。また、この作品の印象を決定づける夕陽も、摺られたのではなく、後から朱色で手彩色されたものです。

抒情 『あかるい時』

1915(大正4)年1月制作と推定される本作は、日本で最初の抽象表現の作例とも言われます。弧を彫った二枚の版木を擦り重ね、中心に向かって微妙に変化する赤色と、大小の円弧で画面を構成しています。後年、恩地はこの版画と一緒に、同じ題の詩を発表しています。何がなしにしあはせのような何かたのしいことのあるやうな何ともしれない遠いうたのきこゑるやうなあかるい光がいつぱいになりあかるい肉体がうかんで来てちようど温気のやうにたちのぼる

青いガラス

日本で初めての国際版画展、第1回東京国際版画ビエンナーレ展で、浜口は国立近代美術館賞(国内大賞)を受賞しました。本作はその時の出品作のひとつ。暗い背景からモチーフだけが浮かび上がる浜口の作品では、モチーフどうし、あるいはモチーフと周囲の空間との緊張関係が、静けさや詩情を引き立てます。そこには、西洋の静物画とは異なる、日本の伝統的な「間」にも通じる「日本人的な感覚」が働いていると評価され、受賞にいたったといいます。

ウォール・ドローイング#769 黒い壁を覆う幅36インチ(90cm)のグリッド。角や辺から発する円弧、直線、非直線から二種類を体系的に使った組み合わせ全部。

当館では2018年度にソル・ルウィット(1928–2007)のウォール・ドローイングを購入し、この作品がこのたび(2020年12月)所蔵品ギャラリー3階の「建物を思う部屋」に完成しました。 1960年代からニューヨークを拠点に、ミニマル・アート、コンセプチュアル・アートの代表的作家として活躍したルウィットは、生涯に1200点以上のウォール・ドローイングを制作しました。しかしこれらは、必ずしも彼自身が描いてはいません。彼は次のように述べています。「アーティストはウォール・ドローイングの構想を立て、その設計をする。それを具現するのはドラフトマンである(アーティスト自身がドラフトマンを兼ねるも可)。プランはドラフトマンによって解釈される。プランの範囲内で、プランの一部としてドラフトマンによってなされる決定がある。ひとりひとりがそれぞれにユニークなので、同じ指示をあたえられても解釈が異なり、違ったふうにおこなわれるだろう」(『アート・ナウ』1971年6月号)。この言葉通り、彼のウォール・ドローイングは、彼(あるいは彼のエステート)が指定するドラフトマンによって実現されます。いわば作曲者と演奏者のような関係が、そこに生じることになります。そしてまた、このようなシステムをとることによって、彼の作品は制作の主体の在り処や、観念と実体との関係など、アートの根幹について見る者に問いを投げかけるのです。 さて、このたび当館の壁面を飾るウォール・ドローイングは、その題名が示す通り約90×90cmの矩形をひとつの単位として、その矩形の中に16種類の円弧、直線、非直線が2つずつ組み合わされ、全部で120通りのパターンによって構成されます。図形が反復とずれによって生み出すリズムは、まるでミニマル・ミュージックを視覚化したような心地よい刺激を私たちの眼に届けるでしょう。

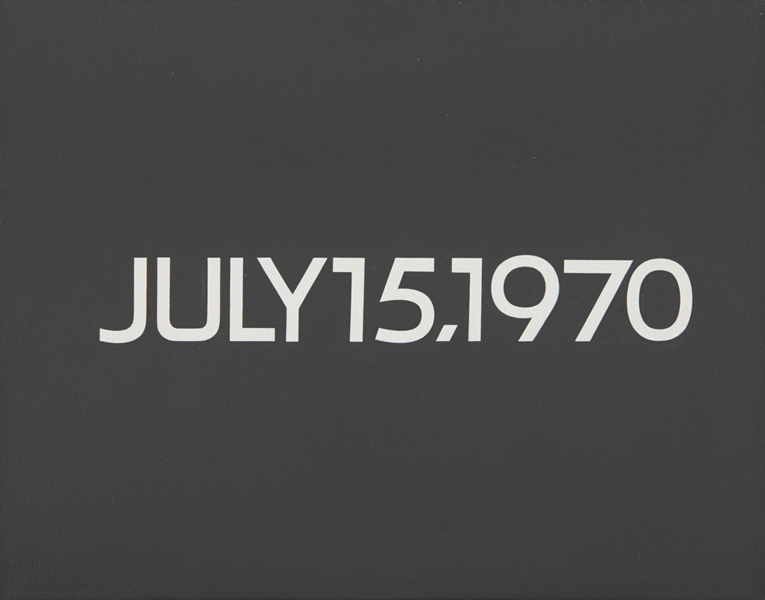

JULY 15, 1970, Todayシリーズ (1966-2013)より

〈Date Painting(日付絵画)〉は、1966年に制作が始まった、国際的に評価の高いシリーズです。作品はその日の朝に描き始められ、夜12時までに終わらなければ破棄されます。それぞれが制作された場所と日付の新聞を貼り込んだ箱に納められています。一見取り付くしまもないクールさですが、あの日自分はどこにいて何をしていたのか、との問いを突き付けられた時、見る者の感情は思いがけず揺れ動きます。

大きな花束

西洋の近現代美術のみならず、洋画、日本画を超えて日本の作家にも幅広い影響を与え続けているセザンヌ。その花をモチーフにした静物画の大作です。画面の中心に、花瓶に挿した大きな花束を置き、その華やかな印象を描きながらも、画家の意識は、花束の放射状の広がりとテーブルおよび奥の壁がつくりだす空間を、いかに二次元の絵画として作り上げるかに向かっています。せり上がる歪んだテーブル面や、その形と矛盾するテーブルクロスの折れ目、さらに茎・枝につながっていない葉や花など。これらの意図的な操作や変形を通して、セザンヌは様々な絵画空間の実験を試みています。