見る・聞く・読む

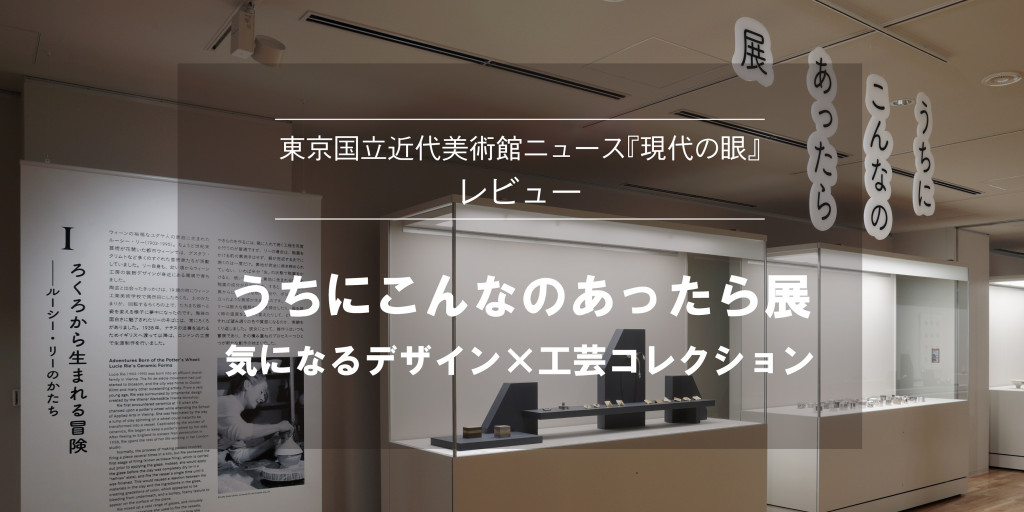

現代の眼 オンライン版 展覧会レビュー 「うちにこんなのあったら展」を観たら。

戻る

金沢に移転した国立工芸館では、石川移転開館記念展IIとして「うちにこんなのあったら展」を開催している。本展では、クリストファー・ドレッサー、富本憲吉、ルーシー・リーを軸に、工芸館のコレクションから厳選したデザイン・工芸品を紹介している。タイトルの「うちにこんなのあったら」は、使ってみたいと想う気持ちを表しているとともに、作り手にとっては、人々に向けて作るときの原動力ともなっている。本展には、快適で美しく、彩りのある生活を夢見たデザイナーや工芸家達の作品があふれていた。

本展を見て、感じたこと、気づいたことなどを少し書いてみたい。私はテキスタイルデザイナーなので、染織のことはわかるが、例えば陶磁器、彫金・鍛金、家具などにはまるで門外漢である。今回の展示品は、富本憲吉、ルーシー・リーを軸としていることもあり、陶磁器の作品が圧倒的に多かった。「うちにこんなのあったら」と想う側の人としては、それらの陶磁器は、どれもうちにあったらと想うばかりであった。そうした中で、3点ほど気になった作品があったので記す。

1つは富本憲吉の紋様についてである。野山を歩いてデッサンし、独自の模様を作り、それらを多様に展開してきた富本の陶芸作品は、これまでも美術館、博物館などで鑑賞し、そのたびに感動してきた。今回は、初期の作品である素朴な絵付けの鉢、皿、そして野の草花の模様が可憐な色絵染付、そして白磁など、美しいフォルムの作品が展示されている。富本の作品の中に着物、帯の作品があることは知っていたが、今回の展示では帯の展示があった。それは古代紫色の「金彩草模様帯(きんさいくさもようおび)」。私はその模様に釘付けになった。金彩で描かれた模様は秋草だろうか、生き生きと描かれた草の動き、そして抽象化した菱紋は布地全体を埋め尽くしており、リズミカルに広がっている。丸くくり抜いた形状からは、自分自身の大皿、陶板の作品を写生し、染織デザインのモチーフとしたのではないかと想像を巡らす。確かに富本の独創的な陶芸作品は、それ自体がデザインの要素にもなり得る。目的に合わせ、それぞれの仕様に合わせ、素材の異なる工芸品に転用できる。工芸、デザイン、工業の間の垣根を軽々と超えている富本の凄さを感じた。また2つ目は、展示品の中の小さな「醤油注」3点、可愛らしく並んでいる。同じ形の醤油注に、異なる絵付けの施された手工芸品に見えるが、よく見比べてみると、1つはシャープで傾斜があり注ぎ口は少し上向き、残る2つは膨らみのあるフォルムで注ぎ口もふっくらしている。最初のものは手仕事の工芸品、2つ目は量産品のための見本、最後の一品は量産品とのこと。ここでも手工芸とデザイン(量産)をつなぐ、あるいは超える富本の先見性を見いだした気がした。富本の量産の醤油注、そして森正洋の「G型しょうゆさし」は、「うちに こんなの ある」可能性は高い。

さて3つ目は、森正洋の作品。森の最後の仕事は無印良品のためのシンプルで美しい白い「和の器」シリーズと言われている。その中の「汁差し」は、丸く可愛らしく親しみやすい形だったことを思い出した。このシリーズは、森が50年以上もデザインを手がける長崎の波佐見で仕上げた磁器のシリーズ。森正洋は、小さな日常の道具を通し、手仕事の工芸と大量生産のデザインとを、富本とは違った方法で結びつけたのではないだろうか。森は富本とは異なり、大量生産を前提とする現代の社会を意識し、デザインに手工芸のエキスを持ち込もうとしたのではないだろうか。森は工芸家と言うより、工芸を深く理解する優れたデザイナーであった。

工芸家でありながら、デザイン(量産)と工芸の垣根を軽々と超える富本憲吉。数十年間にわたり、大量生産を前提として優れたデザインを残した森正洋の手工芸とも呼べる作品群。両者は「“工芸は、片方の手で美術と、またもう一方の手で工業とつながる領域と言われます。”」を体現した2人だと確信した。

(『現代の眼』635号)

公開日: