の検索結果

の検索結果

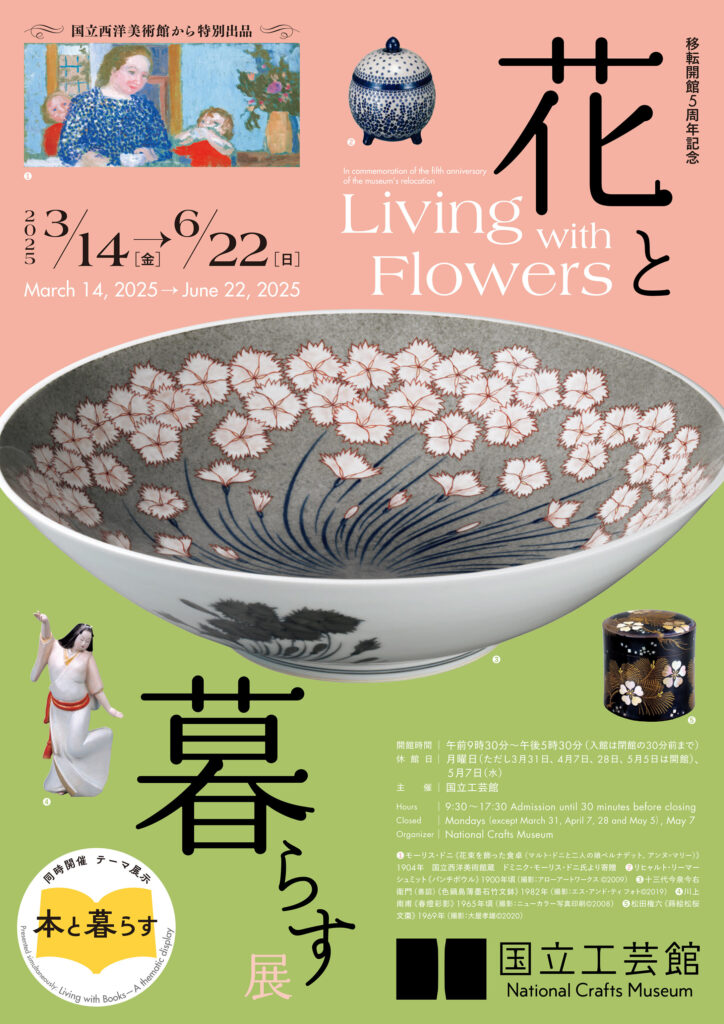

花と暮らす展関連トークイベント「画家と花々 国立西洋美術館コレクションより」

「移転開館5周年記念 花と暮らす展」に関連し、国立西洋美術館の陳岡めぐみ氏に、西洋美術の画家と花々の関わりについてお話しいただきます。 ※定員に達しましたので、募集は終了いたしました。 陳岡 めぐみ氏国立西洋美術館主任研究員 2025年5月17日(土) 午後1時30分~午後3時(開場 午後1時) 国立工芸館 多目的室 陳岡めぐみ氏(国立西洋美術館主任研究員) 45名(要申込み・先着順) 無料(要観覧券) Peatix 登壇者プロフィール 陳岡 めぐみ(じんがおか めぐみ)東京生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(学術)。現在は国立西洋美術館主任研究員。専門は近代フランス美術。主な著書・共著に『市場のための紙上美術館』(2012年、渋沢クローデル賞LVJ賞)、『西洋美術の歴史 7巻 19世紀 近代美術の誕生、ロマン派から印象派へ』、『松方コレクション 西洋美術全作品』(全2巻、2018-2019年)、『国立西洋美術館名画の見かた』(2020年)など、近年の担当展覧会に「シャセリオー展 20世紀フランス・ロマン主義の異才」(2017年)、「松方コレクション」展(2019年、西洋美術振興財団学術賞)、「自然と人のダイアローグ」展(2022年)などがある。2017年にフランス芸術文化勲章シュヴァリエを受勲。

No image

No image

取材・画像の提供について

所蔵作品画像の貸し出し 国立工芸館では、DNPアートコミュニケーションズを通じて、所蔵作品画像の貸し出しを実施しています。画像の利用を希望する方は、以下の問い合わせ先にご連絡ください。 お問い合わせ (株)DNPアートコミュニケーションズ162-8001 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1電話番号:03-6735-6516(イメージアーカイブ画像受付専用、平日の9:30-17:30)ファックス:03-6735-6518(イメージアーカイブ画像受付専用)オンラインでのお申込をご希望の方は、下記のホームページをご覧下さい。 広報画像の提供 国立工芸館の広報にご協力いただけるメディアの方を対象に、建物、常設展示、展覧会等の広報画像を提供しております。それ以外の目的での使用は固くお断りいたします。画像提供をご希望の方は以下の「画像提供条件」をご確認のうえ、次ページよりお申込みください。 画像提供条件 画像は、国立工芸館及び展覧会紹介の目的にのみ使用ください。 データを第三者に渡すことは禁じます。使用後、画像データは消去してください。 画像は全図で使用してください。部分使用やトリミング、文字を重ねることはできません (作品背景のトリミングなどを希望の場合は一度希望の形でご相談ください。) 画像を掲載される際には、各画像に添付するキャプション・クレジットをご記載ください。 掲載前に校正をお送りください。 後日、掲載紙(誌)や収録内容のDVD等を経営企画・広報渉外室宛に1部ご寄贈ください。建物画像に関しては経営企画・広報渉外室宛に1部、撮影者に1部、合計2部をご寄贈ください。送付先は貸出時にお送りします。web サイトの場合は掲載時にURLをお知らせください。 次ページ以降の画像提供システムでは、お客様により良いサービスをご提供するため、Cookie(クッキー)を利用しています。このままご利用になる場合、クッキーの使用に同意いただいたものとします。 取材について テレビ番組や出版物、WEBサイト等において、国立工芸館をご紹介いただける場合、工芸館外観・内観撮影等の取材・撮影をお受けいたします。下記へメールにてお問合わせください。企画書、日程等を確認後、当館から取材撮影の可否および日程調整等についてご連絡いたします。ただし、当館の広報を目的としない撮影(ロケ地としての利用等)は現在行っておりません。 注意事項 撮影場所が限定されていますので、予めご相談ください。 ストロボ、照明(LED除く)は原則ご使用できません。 来館者のご迷惑、通行の妨げにならないようご注意ください。 撮影・掲載されたことにより生じたトラブルについては、当館は一切責任を負いかねます。 校正は以下の広報事務局へ、掲載資料は国立工芸館(920-0963 石川県金沢市出羽町3-2)までお送りください。 お問い合わせ 国立工芸館 広報事務局(株式会社OHANA内)102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F E-mail: ncm@ohanapr.co.jp電話番号:03-6869-7881(平日の10:00‐18:00)ファックス:03-6869-7801

【工芸トークオンライン】2025年8月

工芸トークオンラインは高精細画像を見ながら対話を通して鑑賞を深めるプログラムです。国立工芸館の所蔵作品の中から染と織で夏を味わう作品1点を参加者の皆さんとじっくり味わいます。 プログラム概要 8月19日(火)11:008月20日(水)14:00 無料 各回6名程度 zoomミーティング

【工芸トークオンライン】2025年7月

工芸トークオンラインは高精細画像を見ながら対話を通して鑑賞を深めるプログラムです。国立工芸館の所蔵作品の中から染と織で夏を味わう作品1点を参加者の皆さんとじっくり味わいます。 プログラム概要 7月15日(火)11:007月16日(水)14:007月22日(火)14:007月23日(水)11:00 無料 各回6名程度 zoomミーティング

花と暮らす展 関連ワークショップ 「花束を持ち帰ろう」

和紙でお花を作ってみませんか? 国立工芸館で開催中の展覧会「移転開館5周年記念 花と暮らす展」に関連して、ワークショップを開催します。できあがったお花は和紙でラッピングしてお持ち帰りいただけます。 2025年5月25日(日)午前の部 午前10時30分~正午(受付開始 午前10時)午後の部 午後2時~午後3時30分(受付開始 午後1時30分) 国立工芸館 多目的室 五十嵐 純子 氏(日本和紙クラフト協会) 各回15名(要申込み・先着順) 2,000円(現金のみ) 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会(石川県文化振興課内)TEL:076-225-1371(平日9:00~17:00)

先生のための工芸館タイム

小・中・高等・特別支援学校の先生方を「移転開館5周年記念 花と暮らす展」にご招待します。工芸・デザインを題材とする鑑賞授業のイメージづくりに、学外研修にご活用ください。図画工作・美術専科以外の先生も大歓迎です。 実施期間 2025年3月14日(金)~2025年6月22日(日) 当日の入館について 小・中・高等・特別支援学校の教員であることが確認できる身分証(職員証、保険証、名札など)を受付にてご提示の上、学校名と氏名の記入をお願いいたします。ご提供いただいた個人情報は、本プログラムの実施状況確認以外には使用いたしません。

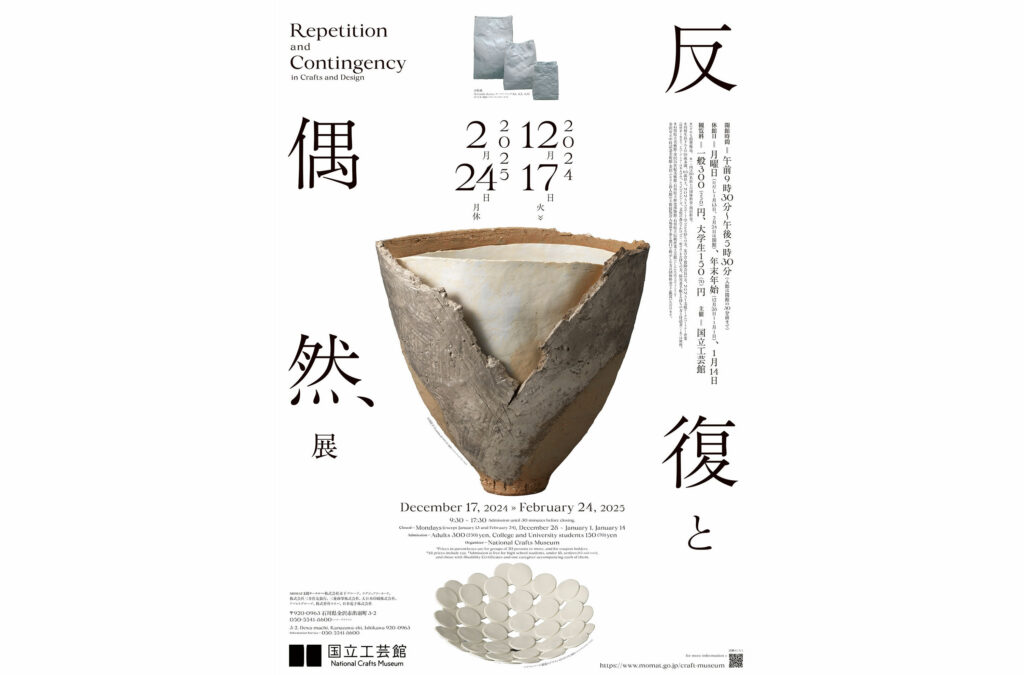

反復と偶然展

展覧会について 本展は「反復」と「偶然」という工芸やデザインを特徴づけるふたつの性質に注目し、国立工芸館の所蔵品をご紹介する展覧会です。同じ動きの繰り返しで造形されるものや、同じ図柄を連続させたり幾何学模様を施すことは、洋の東西を問わずあらゆる工芸やデザインにみられます。たとえば、竹工や織物は「編む、織る」という反復動作が直接作品の形状や模様につながります。また、食器などでは用途の異なるものを同じかたちに揃えることで統一感が生まれますし、同じかたちのパーツで構成された物品は、見る人や使う人に心地よいリズムを感じさせます。一方で、自然素材は木目や節の具合などひとつとして同じものがなく、制作工程での火力や温湿度、力の加減や歪みといった完全にはコントロールできない偶然性も工芸の特質です。この人為を超えた作用が、作品の味わいとなることも少なくありません。あるいは、本来均質な製品の量産を目指すデザインに、あえて偶然できたような風合いをもたせることで、量産品らしからぬ存在感が備わることもあります。反復と偶然がおりなす工芸とデザインの多様な表現の魅力をお楽しみください。 展覧会の構成 展覧会のポイント ■日常的なふたつのキーワードから、工芸とデザインの本質に迫る。 なにげなく使う「反復」と「偶然」という言葉は、じつはものをつくるうえでとても重要なキーワードです。本展ではこのふたつの言葉を手がかりにして、工芸とデザインの本質をわかりやすく紹介します。 ■反復と偶然、それぞれがもたらす印象や効果に注目。 同じパターンの繰り返しは空間的な広がりや心地よいリズムを感じさせ、一方偶然性は人為を超えた作品の力により繊細さや神聖さ、あるいは大胆さや力強さを感じさせます。作者の意図した(時には意図を超えた)効果に注目すると、作品の新しい魅力が見つかるでしょう。 ■工芸とデザインは何が一緒で何が違うの?その関係を考えます。 職人的な技巧を凝らした一品制作の工芸と、均一な品質の製品を量産するデザインは、一見正反対のものづくりの姿勢に見えます。しかし「反復」と「偶然」という視点からながめると、そこにはある共通点や差異がみえてきます。 展示の構成 1. 反復 —繰り返しがうみだす模様とかたち 編んだり織ったりという反復動作により造形されたものや、幾何学模様や型染など同じパターンを繰り返す作品、統一されたデザインの食器セットなどを紹介します。規則性があるものは見る人にリズムや安定感を感じさせますが、一見同じに見えるなかに見え隠れする微妙な差異など、見所がたくさんあります。 2. 偶然 —自然の素材と人為を超えたちから 全く同じものがない自然素材の特性を活かすことで唯一無二のものとなったり、土やガラスなどかたちをもたない素材が熱や火の加減により予期できないフォルムがうまれます。それらは完全に制御ができないがゆえに作品の魅力となり、様々な印象を想起させます。 3. 反復×偶然 —真逆の性質が融合すると… 前章まではどちらか片方の性質が強く出た作品を紹介しますが、じつは工芸やデザインはその両方の要素をうまく使い、組み合わせながらつくられています。デザインに偶然の要素を取り入れたり、規則的な模様にあえて変則的な部分をつくったりすることで、表現の幅が格段に広がってゆきます。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2024年12月17日(火) 〜 2025年2月24日(月・休) 月曜日(ただし1月13日、2月24日は開館)、年末年始(12月28日~1月1日)、1月14日 午前9時30分-午後5時30分※入館時間は閉館30分前まで 国立工芸館 観覧料

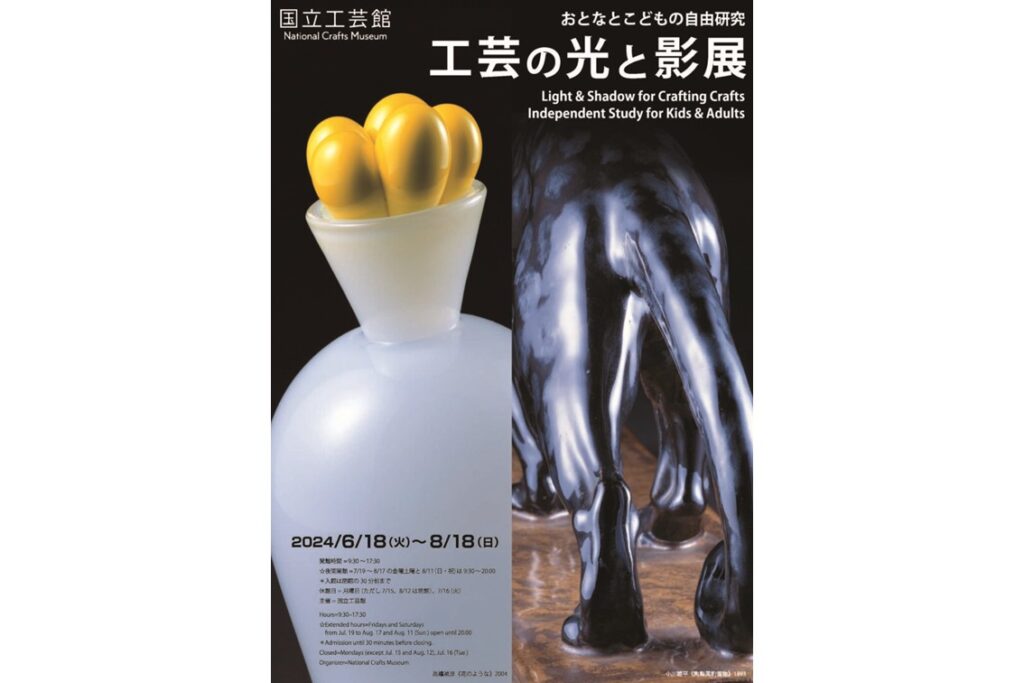

おとなとこどもの自由研究 工芸の光と影展

展覧会について 光と影。それは自然・人工を問わず日々目にするもの。物理で語ることながら、心理への働きかけも少なからず、まったく意識にのぼらないこともあるのに、ひとたび注視すれば時が経つのも忘れさせるほどです。原初的な畏怖から私たちを救い出し、富貴や理想の表象ともなって憧れを募らせる光。他方の影は底知れなさもまた魅力で、そこに情趣さえ読み取ろうとするのは、陰翳礼讃の気風があるわが国ならではの美意識かもしれません。本展は工芸が切り取って見せた光と影のそれぞれの方向、そしてその間で無段階に変化する美しさを訪ねる試みです。物質感を豊かに抽出し、複雑さと合理性とを兼ね備えた構造から成る工芸。そこは光と影にとって絶好の舞台装置ともいえます。また、身近ではあっても決して触れることのできなかった現象を掌中に包み込み、身にまとうことさえできるのも工芸ならではの喜びです。夏のひととき、光と影のコントラストとハーモニーをお楽しみください。 展覧会の構成 展覧会のポイント 工芸作品を前に思わずこぼれでる感動のため息。その源泉を訪ね、あじわいます。 おとなとこどもそれぞれの楽しみかた・深めかたをご提案する各種プログラムをご用意。 「芽の部屋」はイサム・ノグチの《あかり》で設えた光と影の体感スペースに。“光の彫刻”が築く空間でくつろぎのひとときをどうぞ。 展示の構成 展示室1 光?影? / 光と影でモノがたる 作品の表層に、あるいは構造に浮かび上がる光と影の様子を目で追いかけましょう。見る角度が少し動けば入れ替わりもする捉えがたさが作品の魅力を深めます。その妙なる界域を探るうちに呼び起こされる情景は、新鮮なのにどこか懐かしくもあり。見る人の心理に寄り添い、経験や記憶と結びついて豊かさを増す光と影の物語をお楽しみください。 展示室2 光と影でカタチつくる 色、かたち、質感。工芸をつくり出すさまざまな要素にも光と影は強く作用します。たとえば微細な鎚跡(つちあと)に潜む影。エッジに走る光と競いあって立体感を深めてはいないでしょうか。釉薬のつややかな層に触れれば実態のないこの現象を包み込んだかのような心地にもなります。作者が仕掛けた光と影のわざを、あなたは幾つ見つけられる? 展示室3 メタル&ガラス 光と影は物質を介して多様な相を展開します。なかでも金属とガラスに見る光の吸収と透過、反射や散乱とそれに呼応する影の効果はまた格別で、主題を際立たせ、制作の目的ともなってきました。この部屋では2種の素材に限定し、そこでセンシティブな反応を示す光と影とを対照してみましょう。《十二の鷹》(重要文化財)も前後期あわせて6羽登場。鋭い爪やふっくらとした羽毛の生命感に宿る陰影の美をお見逃しなく。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2024年6月18日(火)- 8月18日(日) 月曜日(ただし7月15日、8月12日は開館)、7月16日 午前9時30分-午後5時30分※入館時間は閉館30分前まで 7月19日(金)~8月17日(土)の金曜土曜と8月11日(日・祝)は午前9時30分~午後8時※入館時間は閉館30分前まで 国立工芸館 観覧料

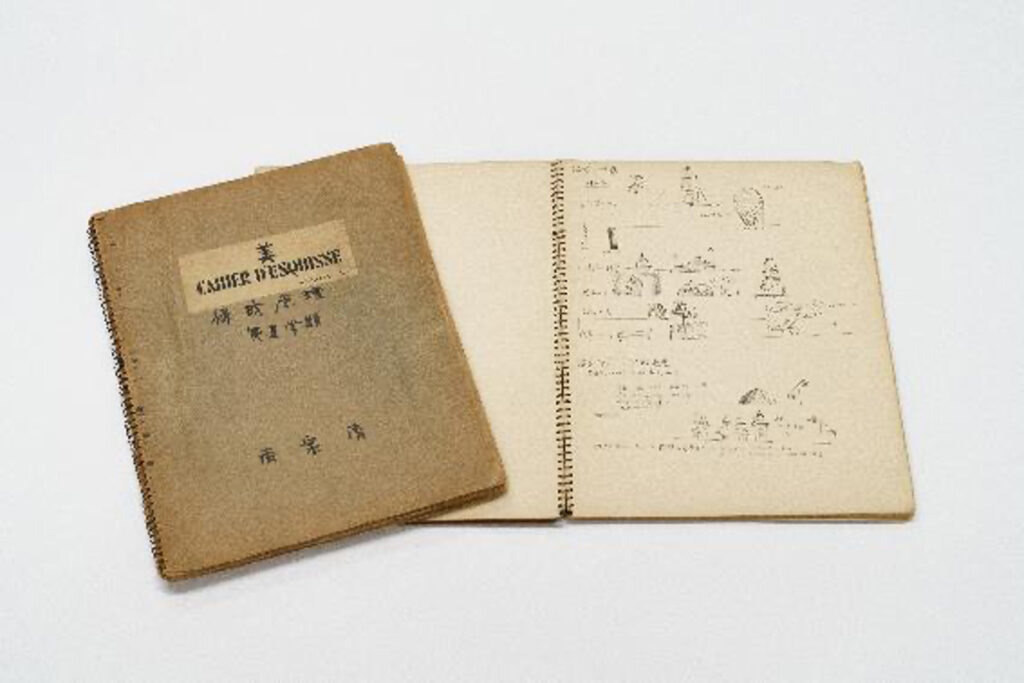

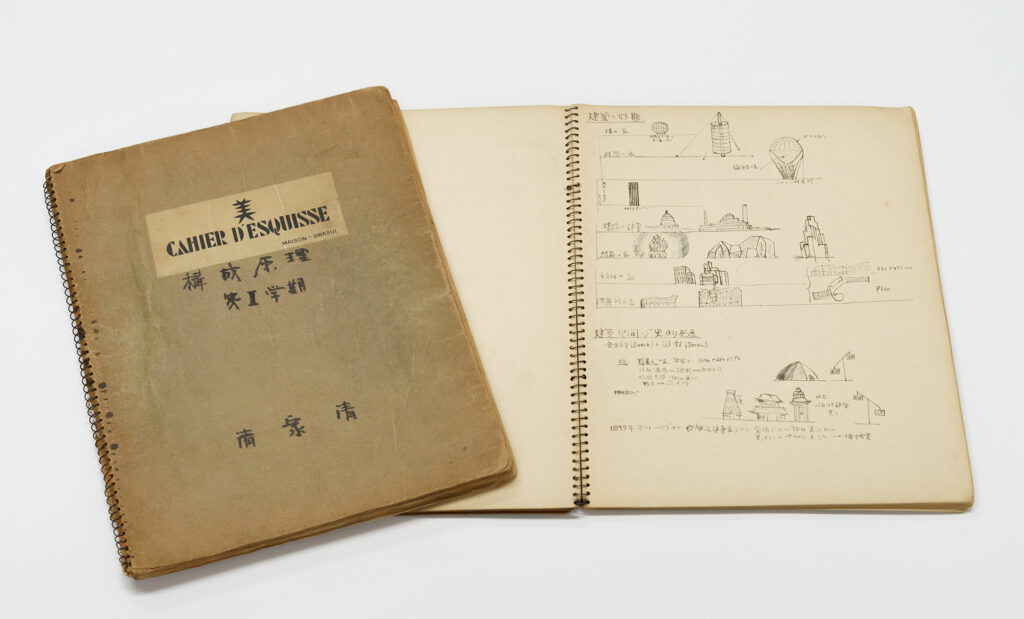

清家清「構成原理ノート」

建築家である清家清(1918–2005)が東京美術学校(現・東京藝術大学)在学中に受講した構成原理の講義ノートです。この講義を担当した水谷武彦(1898–1969)はバウハウスに在籍した初めての日本人で、1927年4月から1929年4月までの2年間にわたりバウハウスの「創造的精神」を学びました。清家によってまとめられたこのノートは、水谷が受けたバウハウスのカリキュラム内容だけでなく、当時の日本のバウハウス教育について知ることができる貴重な一次資料と言えます。 講義ノートは清家清氏のご遺族から寄贈いただき、国立工芸館アートライブラリで保管しています。現物は保存のため非公開ですが、今後の研究・調査に役立てて欲しいとの寄贈者からの意向を受け、デジタルデータを工芸館のウェブサイトにて公開することになりました。 デジタル化した第I学期、第II学期それぞれのノートを公開します。 掲載について 学術論文や教育目的の出版物(電子版含む)・ウェブサイト、学会発表や講義で用いるスライドへ掲載を希望される方は、事前に下記アドレスまでご連絡ください。連絡先:国立工芸館情報資料室<cglib-yoyaku@momat.go.jp>

資料紹介|清家清「構成原理ノート」

第I学期ノート 本資料は、建築家である清家清(1918–2005)が東京美術学校(現・東京藝術大学)在学中に受講した構成原理の講義ノートである。この講義は、日本人で初めてバウハウスに在籍した水谷武彦(1898–1969)が担当したもので、彼が2年間バウハウスで学んだ「創造的精神」を伝えるべく開講された[1]。他学科の生徒も聞きに来るほど学生に人気の講義であったが、ノートが取りやすい内容ではなかったようだ[2]。しかし清家のノートは、手書きの図表や写真の切り抜き、色紙と写真を組み合わせたデザイン画などで丁寧にまとめられ、非常に充実した内容となっている。 この講義で清家が残したノートは2冊で、それぞれ第I学期・第II学期の講義内容が記されている。大まかに説明すると、第I学期は構成と色彩について、第II学期は建築とバウハウスについてまとめられている。 清家自身が構成原理の講義や水谷について語っている文章などはほとんど確認できないが、この丁寧なノートからは学生時代の清家が受けた影響の大きさを窺い知ることができる。 第I学期ノート 第I学期ノート 第II学期ノート 第II学期ノート 講義を担当していた水谷は、1927年4月から1929年4月までの2年間バウハウスに在籍した。そこで受講したカリキュラムは、6カ月間の基礎教育(工作教育・形態教育)、1年間の工場教育、6カ月間の建築科での実習というもので、日本帰国後には大学の講義のほかに雑誌への寄稿や講演会などを通してバウハウスの理念や教育方針、内容について紹介している。これらの内容と合わせて清家の記したノートを参照すると、水谷がバウハウスで受けたカリキュラムの内容がより具体的に浮かび上がってくる。清家のノートは、水谷がバウハウスで何を学んできたのか、そしてその教えをどのような形で学生に伝えようとしたのかを知ることのできる非常に貴重な一次資料であると言えるだろう。 今回紹介したノートについては、今年度中にウェブ上で全ページ公開を目指し現在データの整理を進めている。 註 1 水谷武彦「バウハウスのカリキュラム その生活と体験」『美術手帖』82号、1954年6月、p.56 2 芸術研究振興財団・東京芸術大学百年史刊行委員会編『東京芸術大学百年史 東京美術学校篇』第3巻、1997年、p.463・465 (『現代の眼』639号)