の検索結果

の検索結果

No image

No image

喜多川平朗の織り : テーマ展示

No image

No image

近代の色絵磁器

概要 色絵磁器とは、本焼きした磁器の上に、赤、緑、黄などの上絵具で模様を描き、 それをさらに上絵窯に入れて焼き付けたもので、赤絵、錦手などとも呼ばれま す。わが国においては、17世紀中頃から生産されるようになり、柿右衛門、古 九谷、色鍋島などの魅力的な作品が作られてきました。 富本憲吉が本格的に色絵磁器の制作をはじめたのは、1936(昭和11)年、九谷 の地で色絵の研究を行なってからですが、その後、写生に基づく薊文や葡萄文 などの皿や陶筥、四弁花文や羊歯文など独自の装飾文様による金銀彩の華麗な 作品などを生み出し、近代的な色絵磁器の確立に先駆的役割を果たしました。 加藤土師萌は、中国・明代の色絵磁器の技法の再現に取り組み、黄地紅彩、萌 葱金襴手などの制作を行いました。また、伝統を継ぐ有田の地では、12代今泉 今右衛門が、伝統的な色鍋島を復興させ、13代今右衛門は、吹墨や墨はじきな どの技法による新しい展開を見せています。12代酒井田柿右衛門は、濁手(に ごしで)と呼ばれる柿右衛門独特の乳白色の素地の再現に取り組み、13代柿右 衛門との協力により成功しました。 今回のテーマ展示では、近代の色絵磁器と題し、当館の収蔵作品の中から、富 本憲吉、加藤土師萌、北大路魯山人、藤本能道、12代今泉今右衛門、13代今泉 今右衛門、12代酒井田柿右衛門による魅力あふれる色絵磁器、40点を展示する ものです。あわせて、加藤土師萌と12代今泉今右衛門による工程見本も展示し ます。 開催概要 1998年3月13日(金)- 5月10日(日) 午前10時-午後5時[入館は午後4時30分まで] 毎週月曜日[但し、5月4日(月)・5日(火)は開館し、6日(水)は休館] 会期中4月13日以降、染織作品の陳列替えを致します。

デザイン特別展「マルセル・ブロイヤーの家具」

展覧会について たっぷりとしたクッションや大仰な布張りをすっかり取り除いて、それまでの重々しい椅子のイメージを一新した《クラブチェア B3》(ワシリーチェア)。戦後にパリのユネスコ本部やニューヨークの旧ホイットニー美術館(現・メトロポリタン美術館分館)を手がけ、建築家としても知られるデザイナーのマルセル・ブロイヤー(1902-81)が1925年、23歳で考案した椅子です。 《クラブチェア B3》を発表する以前からすでに、ブロイヤーは自身が取り組んでいるデザインの新しい方向をはっきりと見出していました。それは、過去の様式をつかさどっていた形や装飾の構成要素から脱却し、機能に基づいたデザインをすることでした。その考えは、当時彼が学んでいたドイツの造形学校バウハウスが提唱していた、産業と芸術を統合する取り組みにおいて最も重視されたデザインの原理であり、ブロイヤーはそれを実践し、牽引したのでした。そして彼が考えていた機能において、いつも中心にあったのが人間でした。ブロイヤーにとって、人間の「本能」に根ざしたものを生み出すことこそがモダンデザインであり、彼の思想や仕事の中に深く根ざしたデザイン哲学だったのです。ここには、彼の家具デザインが小さな改良を重ねながらも、進化し続けている理由を探る鍵も隠されています。 本展は、ブロイヤーの家具デザインに見られるいくつものバージョンの違いに注目しながら、国内外のコレクションによる家具約40点で構成します。家具を起点として、戦後は建築へと創造の幅を広げたブロイヤーですが、そのデザインの核心は、家具デザインに凝縮されています。本展が、モダンデザインという言葉に様々な解釈の可能性を示しているブロイヤーのデザインにあらためて触れ、21世紀に生きる私たちに送られた彼のメッセージを受け取る機会になれば幸いです。 各章の構成 一章:バウハウス ヴァイマール時代 ―木製の家具― ブロイヤーは1920年にドイツの造形学校・バウハウスに入学し、初代校長ヴァルター・グロピウスの指導のもとに行われていた実験的な教育のなかで、デザイナーとしての才能を開花させました。1925-28年には自身も学んだ家具工房で主任を務め、デッサウ・バウハウス校舎のインテリアデザインを手がけるなど、彼の作風はバウハウスの進化と密接に結びついています。 《ネストテーブル B9-9c》1929年 東京国立近代美術館蔵 二章:バウハウス デッサウ時代 ―スティールパイプの家具― スツールとテーブルの機能を兼ね備え、バウハウスの校舎でも使われた《ネストテーブル B9-9c》など、ブロイヤーはスティールパイプを使った初めての住居用家具を制作します。特に《クラブチェア B3》は従来の椅子の概念を覆す「空中に浮いたような」姿が人々の注目を集めました。その後のブロイヤーの素材や構造へのあくなき探究心を象徴する重要な作品である《クラブチェア B3》と、それに続くバリエーション豊かなスティールパイプ製の家具を中心にご紹介します。 三章:スイス・イギリス時代 ―アルミニウムとプライウッドの家具― 1928年にバウハウスを去った後、ブロイヤーはヨーロッパの主要な都市を巡りながら様々な建築や家具デザインのプロジェクトに携わります。スイス時代には、骨組みが一本につながったアルミニウムの平板で構成された《サイドチェア 301》、イギリス時代には、合板(プライウッド)を曲げたシルエットが独特の丸みを持つ《アイソコン・サイドチェア BC3》を制作するなど、新しい素材との出会いが、家具の構造やデザインにも新しい展開をもたらしました。 《サイドチェア 301》1932-34年 ミサワホーム株式会社蔵 《アイソコン・サイドチェア BC3》1936年 東京国立近代美術館蔵 四章:アメリカ時代 ―家具から建築へ ハーバード大学に招へいされたグロピウスに呼ばれ、ブロイヤーは1937年にアメリカに渡ります。その後もイギリス時代の流れを思わせるプライウッドの家具などを制作しますが、徐々に活動の中心は建築へと移行します。本章ではアメリカ時代に手がけた家具2点と住宅建築8点を通じて、ブロイヤーが「居住空間の重要な要素」と位置づけた家具と、建築の関係性を考察します。 マルセル・ブロイヤー略歴 1902 ハンガリーで生まれる 1920ヴァルター・グロピウスが校長を務めるバウハウス(ヴァイマール)へ入学 バウハウス・ヴァイマール時代 1921 バウハウス家具工房で、木工技術とデザイン感覚を養う 1923 アム・ホルンのバウハウス実験住宅で「婦人の部屋」等を担当 1924 バウハウスでマイスターの称号を取得・卒業。一旦バウハウスを去り、パリへ バウハウス・デッサウ時代 1925-27 再びバウハウス(デッサウ)に戻り、家具工房主任となり、一連のスティールパイプ家具や、テルテンの集合住宅の家具を考案。ピスカトール家アパートメント(ベルリン、ドイツ)のインテリアデザインをする 1928-29 バウハウスを辞職、ベルリンに移り事務所を構える。アパートメントを中心にインテリアデザインの仕事を多数手がける スイス・イギリス時代 1930-31 装飾芸術家協会展「ドイツ部門」のモデルルーム(パリ、フランス)を担当。ベルリンの事務所を閉じ、ギリシャ、スペイン、北アフリカなど地中海地方を旅行 1932 ハルニッシュマッヒャー邸(ヴィースバーデン、ドイツ)(ブロイヤーにとってはじめて実現した住宅建築) 1933 ヴォーンベダルフ社のリデザイン(チューリヒとバーゼル、スイス) 1935-36 ロンドンへ移住。アイソコン社のクリエイティブ・ディレクターに就任 アメリカ時代 (斜体は、本展に関する建築プロジェクトまたは、代表作) 1937-38 グロピウスの依頼でハーバード大学で教職につくためアメリカに渡る。グロピウスと協同の事務所を設立(-41年まで) 1945-46 教職を辞しニューヨークに建築事務所を移し、以後創作活動に専念 1950-52 スティルマン邸I(リッチフィールド、 コネチカット、アメリカ)、ブロイヤー邸II(ニューケイナン、コネチカット、アメリカ) 1953-55 芦原義信がブロイヤーの事務所に参加ピエール・ルイージ・ネルヴィ、ベルナール・ゼルフュスと協働でユネスコ本部の設計を行う(パリ、フランス、-58年) 1956-62 建築事務所「マルセル・ブロイヤー・アンド・アソシエイツ」をニューヨークで設立。来日(61年)ガガーリン邸I(リッチフィールド、コネチカット、アメリカ)、前ニューヨーク大学、工学部棟I, 学生センター、ベグリッシュ・ホール、寄宿舎(ブロンクス、ニューヨーク、アメリカ)、 フレーヌ・スキー・リゾート・タウン(フレーヌ、フランス、phase1,-68年)他 1963-66 ケルファー邸(モーシャ、テッサン、スイス)、 前ホイットニー美術館(ニューヨーク、アメリカ)、スティルマン邸Ⅱ(リッチフィールド、コネチカット、アメリカ) 1967-72 来日(67年)ゲラー邸II(ローレンス、ロングアイランド、ニューヨーク、アメリカ)「メトロポリタン美術館でのマルセル・ブロイヤー」(メトロポリタン美術館、ニューヨーク、アメリカ)で回顧展開催 1973-74 ガガーリン邸II(リッチフィールド、コネチカット、アメリカ) 1976 ブロイヤーは建築から身を引く 1981 ニューヨークにて逝去7月-9月にかけて、回顧展「マルセル・ブロイヤー:家具とインテリア」(ニューヨーク近代美術館、ニューヨーク、アメリカ) カタログ イベント ギャラリートーク 2017年4月15日(土)芦原太郎氏(建築家)2017年4月22日(土)当館研究員 ※各日とも午後3時から会場にて。※申込不要・参加無料(要観覧券) 開催概要 東京国立近代美術館 2F ギャラリー4 2017年3月3日(金)~ 2017年5月7日(日) 10:00-17:00(金曜・土曜は10:00-20:00)春まつり期間中(3/25~4/9)の金曜・土曜 10:00-21:00*入館は閉館30分前まで 月曜(3/20、27、4/3、5/1は開館)、3/21(火) 一般430(220)円大学生130(70)円 ( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、キャンパスメンバーズ、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会・賛助会会員、MOMAT支援サークルパートナー企業(同伴者1名迄。シルバー会員は本人のみ)、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。 それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、障害者手帳等をご提示ください。 本展の観覧料で、入館当日に限り、所蔵作品展「MOMATコレクション」(4-2F)もご観覧いただけます。 3月5日(日)、4月2日(日)、5月7日(日)*本展および所蔵作品展「MOMATコレクション」(4-2F)のみ 東京国立近代美術館 まなびあテラス 東根市美術館(山形県):2017年7月15日~9月24日

No image

No image

早川良雄:“顔”と“形状”

展覧会について 早川良雄氏は、1917年大阪に生まれ、戦後のグラフィック・デザイン界を長年にわたり牽引し、後進に多大な影響を残しつつ生涯現役のまま2009年3月に急逝されました。 早川氏の多くの商業広告デザインとグラフィック・アート作品には、日本調モダンといった都会的な感性とともに、自由奔放な発想と大胆な構成表現、そして鮮やかな色彩感覚が溢れ、直観的な個性に満ちたイラストレーション作家の姿勢が貫かれています。特にその制作を象徴する女性像や女の“顔”の作品での多様な表現手法によって、情感と造形に迫るイラストレーションの力が発揮されました。また、後年にシリーズ化された“形状”の作品では、抽象形体を客観的に把握しつつユニークな空間認識で自在に描写するなど、多彩なシルクスクリーンやドローイング作品を表してきました。本展では、早川氏との展覧会構想を基として、そうした“顔”の原画とポスター作品を特集し、あわせて“形状”シリーズの作品を対照させ、主要な作品約70点によってその遺業を回顧します。 ここが見どころ 2009年3月に急逝するまで現役を貫いた作家本人も、構想に加わっていた展覧会です。グラフィックデザイナーやインダストリアルデザイナーに焦点をあてる企画展の7回目となります。 これまでの展覧会 「森正洋-陶磁器デザインの革新-」 「あかり:イサム・ノグチが作った光の彫刻」 「河野鷹思のグラフィックデザイン-都会とユーモア」 「渡辺力:リビング・デザインの革新」 「柳宗理-生活のなかのデザイン-」 「小松誠-デザイン+ユーモア-」 作家紹介 早川良雄(1917-2009) 戦後まもない1951年に亀倉雄策や河野鷹思、原弘、山城隆一らと日本宣伝美術会を結成。1978年には日本グラフィックデザイナー協会創設に中心となって参画、また1955年には国際グラフィックデザイナー連盟に日本人初の会員として推挙されました。ドイツやスイスのグラフィック専門誌で日本人初の作品特集が組まれ、1955年第1回毎日産業デザイン賞や1966年チェコのブルーノ・グラフィック・アートビエンナーレ展などで受賞を重ねて、早くから国内外で高い評価を獲得しました。1982年紫綬褒章、1988年勲四等旭日小綬章も受けています。 イベント情報 早川良雄を語る会 永井一正(グラフィックデザイナー) 長友啓典(グラフィックデザイナー)・灘本唯人(グラフィックデザイナー)・平野敬子(デザイナー)・山口はるみ(イラストレーター) ※当初の予定から、出演者が変更になりました。ご注意ください(和田誠氏が都合により欠席)。 2010年1月16日(土) 14:00-17:00 講堂(B1F) *定員140名(入場には参加券が必要です) 諸山正則 郵便往復はがきの「往信用裏面」に郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・電話番号・参加希望人数(1名または2名)を、「返信用表面」に郵便番号・住所・氏名を、それぞれ明記の上、下記までお申し込みください。2009年12月27日(日)*消印有効 ※一枚のはがきで2名まで申込可。2名の場合は「往信用裏面」に必ず人数をご記入ください。※抽選の有無、当落に関わらず、結果をお知らせします。※2010年1月12日(火)までに「返信用表面」が未着の場合には、お問い合わせください。※ご記入いただきました個人情報は本イベントの受付抽選以外には利用しません。 〒102-8322 東京都千代田区北の丸公園3-1東京国立近代美術館「早川良雄を語る会」係 03-3211-7781(月~土、10:00~17:00)「早川良雄を語る会」係 キュレーター・トーク 諸山正則(当館 工芸課主任研究員) 2010年2月6日(土) 15:00-16:00 ギャラリー4(2F) *参加無料(要観覧券)、申込不要 ギャラリー・トーク 菅谷富夫(大阪市立近代美術館建設準備室 主任学芸員) 2010年1月9日(土) 15:00-16:00 ギャラリー4(2F) *参加無料(要観覧券)、申込不要 山田崇雄(グラフィックデザイナー) 2010年1月23日(土) 15:00-16:00 ギャラリー4(2F) *参加無料(要観覧券)、申込不要 カタログ情報 開催概要 東京国立近代美術館 ギャラリー4 2010年1月2日(土)~2月14日(日) 10:00-17:00 (金曜日は10:00-20:00)入館は閉館30分前まで 月曜日(1月11日は開館、翌12日休館) 一般420円(210円)大学生130円(70円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。※当日に限り所蔵作品展「近代日本の美術」もご覧いただけます。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障害者手帳をご提示ください。 ※お得な観覧券「MOMATパスポート」でご覧いただけます。※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示でご覧いただけます。 本展と所蔵作品展「近代日本の美術」は、どなたも無料になります!2010年1月2日(土)、1月3日(日)、2月7日(日) 東京国立近代美術館 大阪市立近代美術館建設準備室

No image

No image

小松誠:デザイン+ユーモア

展覧会について 小松誠(1943- )は、磁器の清潔な白さと可塑的な素材の特質を活かし、自らのユーモアの感性を表して、日常の暮らしを豊かに楽しくする作品を次々と発表してきました。それらは今も新鮮であり、その活躍は現代日本のプロダクト・デザイン界を代表するクラフト・デザイナーとして国内外で高く評価されています。 武蔵野美術短期大学卒業後、1970年スウェーデンのグスタフスベリ製陶所に入り、スカンジナビア・デザインを代表したスティグ・リンドベリのもとでデザインに従事しました。その経験を基に、1973年帰国、1975年に器物に両手の形を合体させたユニークな「手のシリーズ」で初個展を開催し、そしてシワのあるスーパーの紙袋から型を起こしてつくった磁器製の花器で知られる「クリンクルシリーズ(Crinkle Series)」で一躍脚光を浴びました。以来、石膏原型と鋳込み成形による磁器作品を主体にガラスや金属等の異素材を組み合わせた作品などを多数手がけ、現代生活の快適さや自由なライフスタイルの選択に適応する多様な提案をなしてきました。それらのいずれもが、単に機能や生産性を主張するのではなく、一貫してユーモアのある表現と独創性を明らかにしています。 本展では、ニューヨーク近代美術館にも収蔵された代表作「クリンクルシリーズ」の現代にいたるさまざまなバージョン作品をはじめ、国際陶磁器展美濃’86グランプリ受賞の注器《POTS》や入れ子のボール《インフィニティ》などのプロダクト・デザインと、楕円球体や直方体に無数の穴を開けたオブジェ風の磁器作品《KUUシリーズ》、ガラス作品やアルミ製のドアハンドル・シリーズなど、小松誠の主要作品約70点を紹介します。 ここが見どころ グラフィックデザイナーやインダストリアルデザイナーに焦点をあてる企画展の6回目となります。 これまでの展覧会 「森正洋-陶磁器デザインの革新-」 「あかり:イサム・ノグチが作った光の彫刻」 「河野鷹思のグラフィックデザイン-都会とユーモア」 「渡辺力:リビング・デザインの革新」 「柳宗理-生活のなかのデザイン-」 カタログ・チラシは、新進の竹林一茂(デザイン)と井上佐由紀(撮影)によるデザインが新鮮です! 作家紹介 1943年東京都生まれ。1965年武蔵野美術短期大学工芸デザイン科卒業、武蔵野美術大学工芸デザイン科研究室勤務(~69年)。1967年‘67日本ニュークラフト展ニュークラフト賞受賞。1970年スウェーデン・グスタフスベリ製陶所デザイン室勤務(~73年)。1973年帰国して、工房を設立する。2年後に初めての個展「手のシリーズ」開催。1979年第7回国井喜太郎産業工芸賞受賞。1980年イギリス・ヴィクトリア&アルバート美術館「ジャパン・スタイル」展招待出品。1986年第1回国際陶磁器展美濃’86デザイン部門グランプリ受賞。1997年イタリア・ファエンツァ国際陶芸展50回記念展出品。1999年武蔵野美術工芸大学工芸工業デザイン学科教授就任(~現在)。2004年ドイツ・ハンブルグ デザイン美術館「NATUR GANZ KUNST」展招待出品。2008年パリ日本文化会館「WA-現代日本のデザインと調和の精神」展招待出品。 イベント情報 アーティストトーク小松誠(出品作家、プロダクトデザイナー) 2008年11月8日(土) 15:00-16:00 ギャラリー4 *参加無料(要観覧券)、申込不要 ギャラリートーク 新見隆(武蔵野美術大学教授) 2008年12月6日(土) 15:00-16:00 ギャラリー4 *参加無料(要観覧券)、申込不要 当館主任研究員 2008年11月15日(土)2008年12月13日(土) 15:00-16:00 ギャラリー4 *参加無料(要観覧券)、申込不要 カタログ情報 購入方法、価格等はガイド・目録・展覧会カタログ一覧よりご確認ください。 開催概要 東京国立近代美術館 ギャラリー4 2008年10月28日(火)~12月21日(日) 10:00-17:00 (金曜日は10:00-20:00)*入館は閉館30分前まで 月曜日(11月3日と24日は開館、翌日休館) 一般420円(210円) 大学生130円(70円)*( )は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。*当日に限り、所蔵作品展もご覧いただけます。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、キャンパスメンバーズ、MOMATパスポートをお持ちの方、障害者とその付添者(1名)は無料 11月2日(日)、3日(文化の日)、12月7日(日)どなたも無料でご覧いただけます! 東京国立近代美術館 武蔵野美術大学

No image

No image

沿革

昭和47年(1972) 9月12日 千代田区北の丸公園所在の旧近衛師団司令部庁舎は、重要文化財として指定のうえ東京国立近代美術館分室として活用をはかるため存置するべき建物に含めるとの閣議了解がなされる 改修前の旧近衛師団司令部庁舎 昭和48年(1973) 10月5日 東京国立近代美術館分室(仮称工芸館)の整備について検討するため工芸館建設委員会を設置 昭和51年(1976) 4月16日 東京国立近代美術館事業課に工芸館設立準備室を設置 東京時代の東京国立近代美術館工芸館撮影:エス・アンド・ティ フォト©2016 昭和52年(1977) 11月14日 東京都千代田区北の丸公園に「東京国立近代美術館工芸館」として開館建物は重要文化財(昭和47(1972)年指定)の旧近衛師団司令部庁舎を活用 平成19年(2007) 10月6日 工芸館開館30周年にあたり、東京国立近代美術館講堂で開館30周年記念式典を行う 平成28年(2016) 3月22日 政府関係機関移転基本方針により、石川県への移転が決定 移築前の旧陸軍第九師団司令部庁舎(2018年撮影) 移築前の旧陸軍金沢偕行社(2018年撮影) 令和2年(2020) 2月28日 移転に向け、東京での活動を終了し、建物は「旧近衛師団司令部庁舎」として保存 10月25日 石川県金沢市に通称「国立工芸館」として移転開館 建物は国の登録有形文化財の旧陸軍第九師団司令部庁舎と旧陸軍金沢偕行社(ともに平成9(1997)年指定)を活用 金沢に移転した国立工芸館写真 太田拓実 令和3年(2021) 4月1日 通称の「国立工芸館」を正式名称に改める

パッション20 : 今みておきたい工芸の想い : 所蔵作品展

所蔵作品展「パッション20 今みておきたい工芸の想い」は、3月8日(日)までの会期を予定しておりましたが、 新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため、2020年2月28日(金)をもって閉幕いたします。工芸館の東京での活動は2月28日(金)までとなりました。最後の展覧会を楽しみにしてくださった皆様には申し訳ありませんが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 展覧会について 工芸を「パッション」の語とならべて考えることは、もしかしたらふだんはあまりないかもしれません。なぜなら工芸に注がれるパッションは姿かたちや質感にすっかり溶け込んで、むしろ背景の諸事情をいちいち分析する間もなく味わえるよう整えられてきたからです。しかし何を選び、未来へとつなげるのかを考える今、工芸に託されてきた知恵と愛とを見過ごしてしまったらもったいない! 来年はいよいよオリンピックイヤー。世界との出合いは国際的な視野を広げるだけでなく、私たちの内側に目を向ける好機でもあります。日本の近代は工芸をとおして何を感じ、想いを託してきたでしょうか。作家の言葉や活動・出来事から20を抽出し、それぞれの局面に浮かび上がるパッションをご紹介します。 鈴木長吉《十二の鷹》1893年(部分) 日本人と「自然」①作ってみせる ②囲みとって賞でる まゆから糸を引きながら、たえず震えるはかなさと切れずに1本につながる強さとがないまぜとなった触覚に、蚕の生命の痕跡をたどる志村ふくみ。藍の青の深さと広がりに、かつて水辺の光景に息をのんだ記憶が呼び覚まされます。後期は「衣通姫」の伝承を想起させる喜多川俵二作品を展示。 オン・ステージ③垂れ下がって気を吐く ④ジャパン・プライド 壁から突き出た巨大な赤い手ぶくろ。国際ビエンナーレに出品されて以来、見る人に驚きを与えてきました。しかしダラリと垂れ下がる姿はどこかユーモラスでもあるような・・・。世界のひのき舞台で日本人作家が意識した染織における日本的なものへの創意と国を挙げて世界へと向かっていった《十二の鷹》のパッションを対照します。 回転時代⑤モダンv古典 ⑥キーワードは「生活」 ⑦古陶磁に夢中 ⑧線の戦い ⑨私は旅人 官展(文展・帝展)への参加を目指して運動が活発化した大正から昭和初期の工芸界。モダン派か古典派か。立場は異なっても共通したのは時代を切り開き、工芸美を確立しようとする意志でした。同時期に「民芸」「桃山復興」なども進展し、互いに批判したり、そうかと思えば訪問しあったり。興味のつきない時代です。 伝統⇔前衛⑩「日常」 ⑪人間国宝 ⑫オブジェ焼き ⑬日本趣味再考 ⑭生地も一色 ⑮「工芸的造形」への道 ⑯素材との距離 「荒涼とした時にこそ美しいものを届けたい。」芹沢銈介がカレンダーなどの量産を本格的に始めたのは戦後まもなくのこと。仕事場も大量の蒐集品も失った焼け跡での想いは、分業システムにも創作の芽を吹かせました。「人間国宝」や「オブジェ焼き」といったきわめて日本的な事象とともに、それらに通底する理論を模索した作家・研究者の協同作業を検証します。 工芸ラディカル⑰瞬間、フラッシュが焚かれたみたいだった ⑱オブジェも器も関係ない ⑲人形は、人形である ⑳当事者は誰か 腹部を大きく広げて文字通り内臓された諸器官を見せている。怖い?でもうるんだ目の視線の先が気になる。可愛い?―こどもの頃から人形に魅了され、その奥底にあるだろう世界観を長年探っていた四谷シモン。関節人形との出会いは、人工物でありながら情念の器としてその身を呈してきた人形と人との関係性を根源的に見つめ直すきっかけをもたらしました。 イベント セルフガイド(会期中 先着20000名) パッションに満ちた作家の言葉や時代背景などを美しい写真とともにご紹介します。 #20passions(会期中 先着2020名) あなたのパッションで誰かのパッションを呼び覚ましましょう。「#20passions」をつけて、会期中工芸館で撮影したパッショナブルな写真をSNSで発信していただいた方に工芸館オリジナルの「パッション・バッグ」をプレゼント。SNSに登録していない方はメールでパッションを届けていただいてもOKです。 アーティストトーク ①自作にこめた想いとともに会場で注目した他の作家のパッションについてお話しいただきます。 1/13(月・祝)14:00-15:00 古伏脇司(漆芸家) 1/26(日)14:00-15:00 須藤玲子(テキスタイル・デザイナー) ②画像や映像によるバーチャル工房探訪。 2/23(日)14:00-15:00 築城則子(染織家) 2/24(月・休)14:00-15:00 十三代三輪休雪(陶芸家) 撒蠟デモ&トーク(先着20名) 1/12(日)14:00-15:30 福本繁樹(染色家) 熱く熔けた蠟が「防染」する瞬間の目撃者になりませんか? 研究員によるギャラリートーク 1/5(日)、2/9(日)各日14:00-15:00 工芸館研究員がそれぞれの視点から工芸の近代を語ります。 バッジ&トーク(各回先着50名) 1/19(日)、2/16(日)各日10:30-12:00、13:00-15:30 作品のパッションにググッときたら、レバーをググィと押してオリジナルの缶バッジづくりに挑戦しましょう。バッジに封じ込めたパッションといっしょに工芸館の思い出もお持ち帰りください。時間のある方はそのままガイドスタッフと一緒に会場へどうぞ。 タッチ&トーク この度、新型コロナウイルス感染症対策のため「パッション20」展会期中のタッチ&トークの開催を中止することとなりました。楽しみにしていてくださった皆様、誠に申し訳ございません。ご理解たまわりますよう何とぞよろしくお願いいたします。 Touch&Talk in English 英語タッチ&トーク Due to concerns over coronavirus infection, Touch&Talk both in Japanese and English will be cancelled during the exhibition “20 passions.” We ask for your kind understanding and cooperation. パッションムービーズ(会期中会場で上映) 工芸は素材のほとんどが自然に由来するものです。しかし人びとの必要なことや快をかなえるためにさまざまな工夫がほどこされ、私たちの前に置かれるときには自然界にあったときとは様変わりした人工物の美を発散します。自然→人工。この「→」のあいだに何が起き、どのような想いが託されたのでしょうか。上原美智子(織)、高橋禎彦(ガラス)、橋本真之(金属)の工房から熱いパッションを視覚と音とを通して届けます。 さわってプリーズ 須藤玲子とNUNOチーム監修による休憩室でくつろぎながら日本の自然を織り込んだテキスタイルをご体感ください。各生産地の様子を届ける映像もご紹介します。 ☆いずれもご予約・参加費不要[18歳以上の方(65歳以上・高校生は除く)は要観覧券] 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2019年12月20日(金)-2020年3月8日(日) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(1月13日は開館、2月24日は開館)、年末年始(12月28日[土]-2020年1月1日[水・祝])、1月14日[火]、2月25日[火]※2月28日(金)をもって閉館いたします。 一般250円(200円) 大学生130円(60円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会、賛助会員(同伴者1名まで)MOMAT支援サークルパートナー企業(同伴者1名まで、シルバー会員は本人のみ)、キャンパスメンバーズ、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、社員証、障害者手帳をご提示ください。 1月2日(木)1月5日(日)2月2日(日)3月1日(日) 東京国立近代美術館、文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会

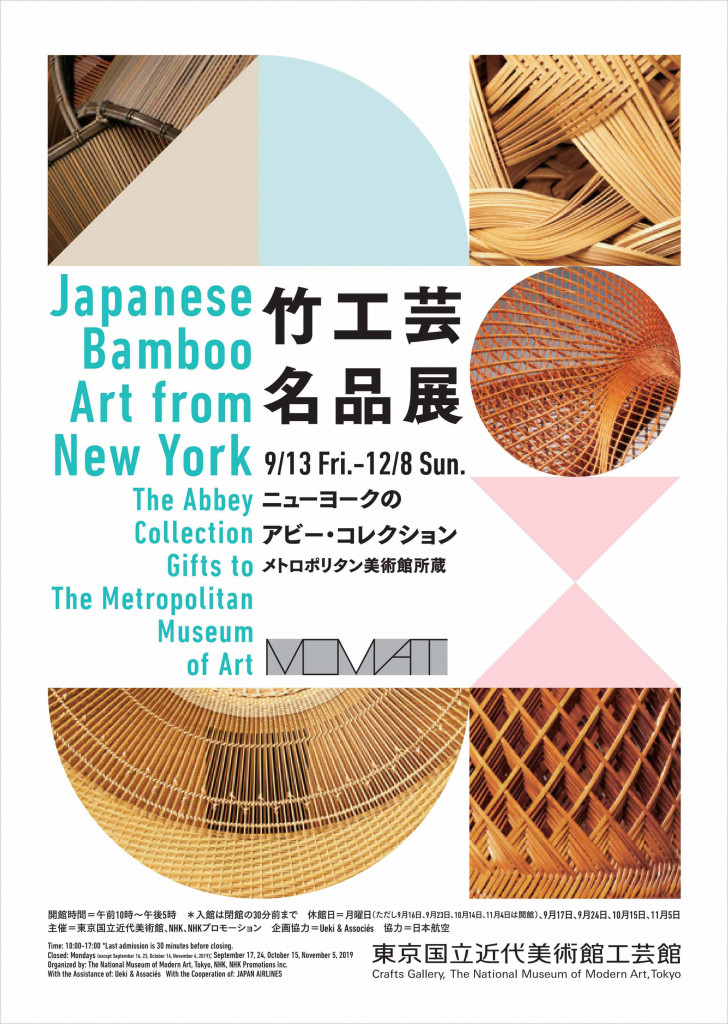

竹工芸名品展:ニューヨークのアビー・コレクション―メトロポリタン美術館所蔵

展覧会について 日本の工芸に対する国際的な評価の高まりとともに、竹工芸特有の美しさと表現形態は世界的に関心を集めています。なかでもニューヨークのアビー夫妻が収集した日本の近現代の竹工芸作品は「アビー・コレクション」として知られています。コレクションがメトロポリタン美術館に収蔵されるのを機に開催された2017年の展覧会「Japanese Bamboo Art: The Abbey Collection(日本の竹工芸:アビー・コレクション)」は、47万人以上を動員し大きな話題を呼びました。 本展は、アビー・コレクションを日本で初めて紹介する里帰り展です。工芸館所蔵の近代工芸の名品とあわせて、アビー・コレクションから厳選した75件の竹工芸を展示し、その自由な造形美の魅力を改めてご紹介します。 The Abbey Collection, “Promised Gift of Diane and Arthur Abbey to The Metropolitan Museum of Art.” イベント シンポジウム「アビー・コレクションから考える竹工芸の現在(いま)」 9月14日(土) 14:00~17:00(13:30開場) 東京国立近代美術館地下1階講堂(場所は工芸館ではありません) モニカ・ビンチク氏(メトロポリタン美術館アジア美術部学芸員、ダイアン&アーサー・アビー日本工芸 担当アソシエイトキュレーター、本展監修者) 諸山正則氏(工芸史家、前東京国立近代美術館主任研究員、本展監修者) 藤沼昇氏(出品作家) 本間秀昭氏(出品作家) 中尾優衣(東京国立近代美術館主任研究員) 東京国立近代美術館 日本工芸会 ※申込不要(先着80名)、聴講無料、要観覧券(使用済み半券可)※イベント会場は美術館本館です。展覧会場とは異なりますのでご注意ください。 基調講演 14:00~14:50 講師:モニカ・ビンチク氏(メトロポリタン美術館アジア美術部学芸員、ダイアン&アーサー・アビー日本工芸 担当アソシエイトキュレーター、本展監修者) 講演 15:00~16:10 ①15:00~15:30講師:諸山正則氏(工芸史家、前東京国立近代美術館主任研究員、本展監修者) ②15:30~15:50講師:藤沼昇氏(出品作家) ③15:50~16:10講師:本間秀昭氏(出品作家) ディスカッション+質疑応答 16:20~17:00 進行:中尾優衣(東京国立近代美術館主任研究員) ※予定は変更する可能性がございます。 ギャラリートーク 10月6日(日) 鈴木さとみ氏(栃木県立美術館学芸員) 「アビー・コレクションにみる日本の竹工芸の魅力」 11月3日(日) 四代 田辺竹雲斎氏(出品作家) 「世界からみる日本の竹工芸」 12月1日(日) 中尾優衣(東京国立近代美術館主任研究員) 「アビー・コレクション×工芸館:近代工芸史のなかの竹工芸」 各日14:00~ 工芸館2階展示室 ※いずれも申込不要、参加無料(要観覧券) タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。注目の若手作家から人間国宝が手がけた作品や制作工程資料などに触れながら鑑賞する〈さわってみよう コーナー〉と、時代背景や作家の情報などの豊富なエピソードをまじえて作品のみどころをご紹介する会場トークとの2部構成で、さまざまな角度から展覧会を ご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00~15:00 工芸館2階 ※申込不要、参加無料(要観覧券) 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2019年9月13日(金)-12月8日(日) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(9月16日、9月23日、10月14日、11月4日、12月2日は開館)、9月17日[火]、9月24日[火]、10月15日[火]、11月5日[火] 一般900円(600円) 大学生500円(350円)高校生300円(200円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。中学生以下、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、障害者手帳をご提示ください。※本展の観覧料で入館当日に限り、本館所蔵作品展「MOMATコレクション」、「イメージコレクター・杉浦非水展」(本館2F ギャラリー4)もご覧いただけます。 東京国立近代美術館、NHK、NHKプロモーション Ueki & Associés 日本航空

みた?–こどもからの挑戦状 : 所蔵作品展

展覧会について こどもには工芸の鑑賞はむずかしいのではないか。そんな声をうけて「こども工芸館」と冠した鑑賞プログラムを始動させたのは2002年夏のこと。私たちの生活感情と深く関わる、そして世界が注目する日本の工芸を、長い休暇のあいだに楽しみながら学んでもらえたらと思ったのがきっかけでした。しかしフタを開けてみればこどもたちのリアクションは実に頼もしく、おとなの思惑や心配など軽々と越えて、深く鋭く工芸に迫っていきました。なかでもワークシートの公開プログラム「みんなでつくる工芸図鑑」での成果は、うかうかしているとおとなの鑑賞を揺るがしかねないものばかり。「図鑑カード」と呼んでいるワークシートでこどもたちが紹介してくれた工芸のなんとみずみずしく、魅力的なこと!たとえ無邪気な絵や言葉だったとしても「(ちゃんと)みた?」と語りかけてくるようで、そのせいか、こどもたちのカードの前から妙に真顔、そして急ぎ足で会場に戻るおとなたちをしばしばみかけるのです。 今回の展覧会はこどもの眼が切り取った工芸の根源的な姿をもとに、「色」や「もよう」、「質感」や「調度」など、これまでに取り組んだテーマを再構成。前にいらっしゃった方も初めての方も、ぜひとも彼らからの挑戦状を受け取ってください。2020年の移転も目前。最後の東京の工芸館の夏をおみのがしなく! ダミー イベント 飛び入り歓迎!申込不要の夏の思い出プログラム ※いずれも参加費不要[18歳以上の方(65歳以上・高校生は除く)は要観覧券] ※申込制のイベント以外は予約不要(一部先着順) ※7/22(月)、8/19(月)はイベントのみ実施、工芸館は休館 たんけん!こども工芸館スタンプラリー[先着2000名] マップを片手に工芸館を探検。6つのお宝スタンプを集めた方には小さなナニカをプレゼント。 対象:中学生以下 みんなでつくる工芸図鑑[先着2000名] 挑戦状をかいてみる?絵とメッセージでおとなもおどろく図鑑作り。会期中工芸館で大公開。 対象:中学生以下 挑戦状攻略のヒント[先着8000名] こどもたちに負けない?おとなのためのセルフガイド。 対象:どなたでも! 工芸館で思い出フォト(夏)[先着100名] 工芸館で夏の思い出写真を撮りましょう。ハッシュタグ(#工芸館 #みた)をつけて工芸館の写真をSNSで発信していただいた方には選べるカコナツグッズをプレゼント。こどもたちしかもらえなかった特製グッズを手に入れるチャンス! 対象:どなたでも! ジロジロめがね工房 工芸のアレコレがよくみえる?ジロジロめがね作り。「家族でタッチ&トーク」に当日ご参加の方限定のお楽しみ。 日時:会期中の水・土曜日 13:30~13:55 対象:小学生以下 家族でタッチ&トーク ジロジロめがねを片手に会場でウォーミングアップ。そのあと作品にさわってみる!小さなお子さん連れもお気軽にどうぞ。 日時:会期中の水・土曜日 14:00~15:00 対象:小学生以下、お子さんのお付添いの方 ※「ジロジロめがね工房」に参加できなかったお子さんには工芸館製のジロジロめがねをご用意いたします。 おとなのタッチ&トーク 違いのわかるおとなのタッチ&トーク。人間国宝の作品が登場することもある「さわってみようコーナー」と会場トークの2部構成です。 日時:会期中の水・土曜日 14:00~15:00 対象:どなたでも! ギャラリートーク 過去の「挑戦状」とともに工芸の魅力を読み解く1時間。 日時:7月14日(日)14:00~15:00 当館研究員 対象:どなたでも! わくわく自由研究所[満席時は少しお待ちいただくこともあります] 「自由」の響きにときめくはずが悩みのタネとなってしまうこともある「自由研究」。でも気になることのその先には、あなた自身のカケラが見つかるかも。宿題のヒントを探りながら、自分探しの旅に出ませんか?工芸館ガイドスタッフがお手伝いします。 日時:7月26日(金)、8月1日(木) 各日10:00~12:00、14:00~16:00のご都合のよい時間 対象:小学生以下 ブック&トーク[各回先着10名程度] 絵本の読み聞かせと作品をみながらミニトーク。絵本でイメージがふくらんだこどもたちはどんな言葉をつむぐのでしょう。 日時:8月2日(金)、4日(日)、9日(金) 各日10:30~11:00、11:30~12:00 対象:3歳~小学3年生、お子さんのお付添いの方 ゆるーいツアーと××工作[各回先着15名程度] 色やもようをゆったりながめるツアーのあとに、目と指先のおもむくままにカードや小箱を作りましょう。美術館ではのんびり楽しみたい、そんなあなたにおすすめです。 日時:イロイロカード8月6日(火)、12日(月・休)/花小箱8月8日(木)、25日(日) 各日11:00~12:00 対象:どなたでも! ココミテ!バッジ工房[各回先着30名] 展示作品の「ココミテ」ポイントをクローズアップ。世界にひとつのオリジナル缶バッジを作ります。 日時:8月11日(日)、9月1日(日) 各日10:30~12:00、14:00~15:30 対象:どなたでも! より深く学ぶ要事前申込制(抽選)のプログラム A:こどもタッチ&トーク 小さくてもどの子も立派な鑑賞者。工芸をつくりあげている豊かな素材感に直接さわってみたり、発見したことを楽しくおしゃべり。工芸のエッセンスをちりばめたおみやげグッズも作ります。 日時:7月21日(日)、22日(月)(※イベントのみ実施)、8月18日(日)、19日(月)(※イベントのみ実施)13:30~15:00 対象:3歳~小学3年生[各回15名] B:キュレーターに挑戦 工芸館のお仕事体験。作品の取扱いと研究のあとはグッとくるポスター作りに挑戦! 日時:7月25日(木)10:00~15:00 *昼食持参 対象:小学4年生~中学3年生[12名] ↓申込制イベントの応募方法はこちら↓ cg-kids2019(at)momat.go.jp まで、①~⑧を明記してご応募ください。 ※(at)を@に変えて送信してください。 応募〆切:7月1日(月)必着 →受付を終了いたしました。 ①イベント名(「Aこどもタッチ&トーク」「Bキュレーターに挑戦」のいずれか) ②参加希望日 ③参加者氏名(ふりがな) ④参加者年齢(学年も) ⑤性別 ⑥住所 ⑦Email ⑧携帯電話番号(緊急時連絡用) ※申込多数の場合は抽選。当選者には7月5日(金)までにお知らせします。 ※対象年齢(学年)以外の方はご参加いただけません(お付添いの方はご見学のみ)。 ※申込に際しご提供いただいた個人情報は、本プログラムに関する連絡以外には使用しません。 ※申込内容に記載漏れなどの不備がある場合は、当選を見送ることがございます。 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2019年7月13日(土)-9月1日(日) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(7月15日、8月12日は開館)、7月16日[火]、8月13日[火] 一般250円(200円) 大学生130円(60円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会、賛助会員(同伴者1名まで)MOMAT支援サークルパートナー企業(同伴者1名まで、シルバー会員は本人のみ)、キャンパスメンバーズ、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、社員証、障害者手帳をご提示ください。 8月4日(日)9月1日(日) 東京国立近代美術館

デザインの(居)場所 : 所蔵作品展

展覧会について 東京国立近代美術館のコレクションにデザイン作品があることは、ご存知ですか? 1988年にインダストリアルデザイナーの先駆者と呼ばれるクリストファー・ドレッサーやアール・デコ様式の家具デザインで知られるピエール・シャローなどの作品が収蔵され、以後少しずつその数を増やしてきました。現在は、工業デザイン192点*、グラフィックデザイン776点*を収蔵しています。本展では、その中から選りすぐりのデザイン作品と、工芸作品を合わせた約120点を通して、デザインの居場所はどこ?という問いに対する答えを国境、領域、時間という3つの視点から考えていきます。デザインという言葉が我々の生活に定着し、様々な場面で聞かれるようになった今日ではありますが、その定義や意味合いは、状況や場所、人によって変化します。そんな、つかみどころのないデザインの存在について、改めて考える機会になれば幸いです。 *2019年3月31日現在 本展のポイント① 当館所蔵のデザインコレクションを一挙にお見せします。 本展のポイント② 工芸とデザインの関係とは?工芸館のコレクションから考察します。 本展のポイント③ エンツォ・マーリがデザインしたSAMOSシリーズを一堂に展示します。 エンツォ・マーリが1973年にイタリアの日用品メーカー・ダネーゼ社から発表した陶磁器のシリーズSAMOS。21種類ある器は全てマーリが考えたデザインにしたがって、ひとつひとつ手作業で制作されました。工芸館でシリーズ全ての器を全て展示するのは、約30年ぶりとなります。 本展のポイント④ 60年以上前に開催された「世界のポスター展」についての小展示もあります。 東京国立近代美術館で初めて開催されたデザインの展覧会は、1953年の「世界のポスター展」でした。現在も当館で一部保管している出品作品の中から、今竹七郎、伊東深水、北代省三、菅井汲、原弘によるポスター5点を記録資料と合わせて展示し、当時の様子を振り返ります。 イベント ギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 2019年6月9日(日) 当館研究員2019年6月23日(日) 当館研究員 14:00~15:00 工芸館2階 ※各日とも申込不要・参加無料(要観覧券 タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。注目の若手作家から人間国宝が手がけた作品や制作工程資料などに触れながら鑑賞する〈さわってみよう コーナー〉と、時代背景や作家の情報などの豊富なエピソードをまじえて作品のみどころをご紹介する会場トークとの2部構成で、さまざまな角度から展覧会を ご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00~15:00 工芸館2階 ※申込不要、参加無料(要観覧券) 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2019年5月21日(火)-6月30日(日) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 一般250円(200円) 大学生130円(60円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会、賛助会員(同伴者1名まで)MOMAT支援サークルパートナー企業(同伴者1名まで、シルバー会員は本人のみ)、キャンパスメンバーズ、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、社員証、障害者手帳をご提示ください。 6月2日(日) 東京国立近代美術館 「所蔵作品展 デザインの(居)場所」ポスター