の検索結果

の検索結果

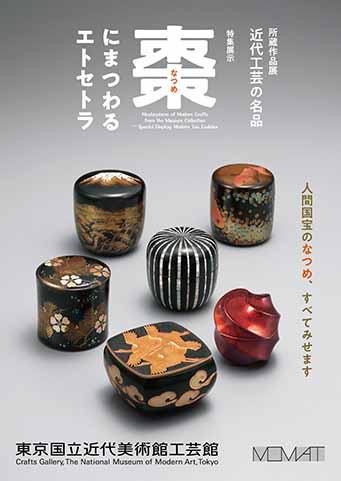

特集展示・棗にまつわるエトセトラ : 近代工芸の名品 : 所蔵作品展

展覧会について 棗(なつめ)は、掌の中におさまる大きさ、軽さや手触りから、身近な茶道具の一つです。これまで多くの茶人の好みを反映して、さまざまな形が生み出されてきました。 一方で、優れた形は、整理・洗練され、利休形のように、大きさや形が厳しく定められたものもあります。こうした制約の中でも、用と美の融合という棗制作の難しさが多くの作り手を魅了するのでしょうか、近代の工芸作家も多くが棗制作に取り組んでいます。 本展では、近代の漆芸家や木工芸作家が手がけた棗を特集陳列します。あわせて用と美がせめぎあう近代工芸の名品約100点を展示します。 イベント ギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 2018年12月23日(日・祝) 当館研究員 2019年 1月27日(日) 諸山正則氏(工芸史家) 14:00~15:00 工芸館2階 ※各日とも申込不要・参加無料(要観覧券) タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。注目の若手作家から人間国宝が手がけた作品や制作工程資料などに触れながら鑑賞する〈さわってみよう コーナー〉と、時代背景や作家の情報などの豊富なエピソードをまじえて作品のみどころをご紹介する会場トークとの2部構成で、さまざまな角度から展覧会を ご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00~15:00 工芸館2階 ※申込不要、参加無料(要観覧券) ※2019年1月2日(水)はタッチ&トークをお休みします。 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2018年12月21日(金)-2019年2月11日(月・祝) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(12月24日、1月14日、2月11日は開館)、12月25日[火]、年末年始(12月28日[金]-2019年1月1日[火・祝])、1月15日[火] 一般250円(200円) 大学生130円(60円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会、賛助会員(同伴者1名まで)MOMAT支援サークルパートナー企業(同伴者1名まで、シルバー会員は本人のみ)、キャンパスメンバーズ、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、社員証、障害者手帳をご提示ください。 1月2日(水)1月6日(日)2月3日(日) 東京国立近代美術館

特別展「インゲヤード・ローマン展」

展覧会について スウェーデンを代表するデザイナーであり、また陶芸家としても知られるインゲヤード・ローマン(1943年、ストックホルム生まれ)。機能性を重視した日常づかいのガラス食器や陶器は、色も形もきわめてシンプルですが、一貫して凛とした美しさと、一人の使い手としての真摯な視点が感じられます。 日本とスウェーデンの外交関係樹立150周年を記念して行なう本展では、2016年にスウェーデン国立美術館で開催された展覧会をベースに、木村硝子店のためのシリーズ(2017年)などの最新作を加え、その幅広い活動を日本で初めて本格的に紹介します。 イケアのためのデザインから建築家との協働プロジェクトまで、作家自身が選んだ食器やインテリア用品などの代表作約180点を通して、自らを “form-giver”(形を与える者)と呼ぶ彼女の物づくりの魅力に迫ります。 作家略歴 ストックホルム(スウェーデン)生まれ 「スウェーデン家具の父」と言われる家具デザイナーのカール・マルムステンが創立したカペラゴーデン手工芸学校(スウェーデン)で学ぶ Konstfack(コンストファク/スウェーデン国立美術工芸デザイン大学)で学ぶ ファエンツァ国立陶芸美術学校(イタリア)で学ぶ 南スウェーデン・スコーネで陶業製作を始める ガラスメーカーJohansfors(ヨハンスフォース)社に在籍 ガラスメーカーSkruf(スクルフ)社のデザイナーとして活動 グラスジャグ、ロウソク立て(ともにスクルフ社)でエクセレント・スウェディッシュ・デザインアワードを受賞(以後、受賞を重ねる) スウェーデン政府よりプロフェッサーの称号を授与 芸術のすぐれた業績に対しスウェーデン王室よりプリンス・オイゲン・メダルを授与 ガラスメーカーOrrefors(オレフォス)社のデザイナーとして活動を開始 イケアより VIKTIGT/ヴィークティグト コレクション発表、有田焼創業400年記念事業「2016/ project」に参加 木村硝子店よりインゲヤード・ローマン コレクション発表 見どころ ガラスメーカーとのデザインワーク ローマンは、湖と森林に囲まれた自然豊かな国スウェーデン生まれ。生活に不可欠な「水」は、作家にとって大切なデザインコンセプトの一つ。ローマンが手がける仕事の中でそれを特に意識させるのがガラス製品のデザインです。 ローマンは、1980年代以降、スウェーデンを代表する伝統あるガラスメーカーSkruf(スクルフ)社やOrrefors(オレフォス)社のデザイナーとして、数々の賞を受賞しています。 デザインにあたっては、まず「自分が使いたいもの、使い勝手の良いもの」を考え、「使われてはじめてデザインの価値が生まれる」という作家の理念に基づいて、中には発表以後も作家自身が日々使い続け、デザイン修正を重ねているものもあるといいます。 インゲヤード・ローマンと日本 1982年の初来日以来、日本に特別な関心を持つローマンは、日本でもいくつかの協働プロジェクトに参加しています。 2016年には、有田焼創業400年事業として、世界で活躍するデザイナーと有田の窯元の職人技術を融合し、有田焼の新たな魅力を発信する「2016/」プロジェクトに参加。明治8(1875)年創業の香蘭社とのコラボレーションによって《ティー・サービス・セット》を発表しました。 1910年創業の木村硝子店は、プロのためのガラス製品を企画開発する老舗の硝子店。ローマンと長年交流を深めていた木村硝子店代表が「自由にデザインしてほしい」とローマンにアプローチをし、2017年に11種類のアイテムが誕生しました。 どちらも収納した時にも美しく見えるようデザインされています。 世界的に注目のデザイナー「CKR」による展示デザイン 「CKR」は、Marten Claesson(モーテン・クラーソン)、Eero Koivisto(エーロ・コイヴィスト)、Ola Rune(ウーラ・ルーネ)の3人のデザイントリオにより1995年にストックホルムで設立された建築設計事務所。ローマンの工房設計も手がけています。 本展開催に際して工芸館を実際に視察し、会場スペースにあわせたプランニングがおこなわれています。本展限りのローマン作品×CKR×築約100年の赤レンガ建築とのコラボレーションをお楽しみください。 イベント 講演会 インゲヤード・ローマン氏(出品作家)による講演会 2018年10月27日(土) 14:00~15:30(13:30開場) 東京国立近代美術館本館 地下1階講堂(場所は工芸館ではありません) ※申込不要(先着130名)、当日午前10時より本館1階インフォメーションにて整理券配布 ※聴講無料・要観覧券(使用済み半券可)、逐次通訳つき トークセッション インゲヤード・ローマンを軸として、さまざまな視点からデザインと社会の関わりについてお話しいただきます。 2018年12月1日(土) 14:00~15:30(13:30開場) 深澤直人(プロダクトデザイナー)×太田美幸(一橋大学大学院社会学研究科教授) 東京国立近代美術館本館 地下1階講堂(場所は工芸館ではありません) ※申込不要(先着130名)、当日午前10時より本館1階インフォメーションにて整理券配布(場所は工芸館ではありません) ※聴講無料・要観覧券(使用済み半券可) ※イベント会場、整理券の配布場所は本館です。展覧会場とは異なりますのでご注意ください。 研究員によるギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 2018年10月14日(日)、11月4日(日) いずれも14:00~15:00 工芸館2階 ※申込不要、参加無料(要観覧券) タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。作品や制作工程資料などに触れながら鑑賞する〈さわってみよう コーナー〉と、時代背景や作家の情報などの豊富なエピソードをまじえて作品のみどころをご紹介する会場トークとの2部構成で、さまざまな角度から展覧会を ご案内します。 〈さわってみよう コーナー〉では、インゲヤード・ローマン氏の作品も実際に手にとってご覧いただけます。 会期中の毎週水・土曜日 14:00~15:00 工芸館2階 ※申込不要、参加無料(要観覧券) 関連イベント 日本・スウェーデン外交関係樹立150周年インゲヤード・ローマン展 開催記念トークイベント 本展の開催を記念して、インゲヤード・ローマン氏とデザイナーの柳原照弘氏のトークショーをボルボ スタジオ 青山で開催。イベント詳細およびお申込みにつきましては、ボルボ スタジオ 青山 HPをご確認ください。 ボルボ・カー・ジャパン株式会社 インゲヤード・ローマン(デザイナー・陶芸家)、柳原照弘(デザイナー) 中尾優衣(当館主任研究員) ※逐次通訳付き 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2018年9月14日(金)-2018年12月9日(日) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(9月17日、24日、10月8日は開館)、9月18日(火)、9月25日(火)、10月9日(火) 一般600円(400円) 大学生400円(200円)※( )内は20名以上の団体料金。及びキャンパスメンバーズ特典料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、障害者手帳等をご提示ください。 11月3日(土・祝)文化の日 東京国立近代美術館スウェーデン国立美術館 ボルボ・カー・ジャパン株式会社 イケア・ジャパン株式会社エイチ・アンド・エム ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン株式会社 日本航空 スウェーデン大使館

こどもとおとなのアツアツこうげいかん : 所蔵作品展

展覧会について 日常からスペシャルな場まで、気づけば私たちの日々はいつも工芸とともにあります。たとえばお気に入りの湯呑茶わん。立ちのぼる湯気を吹きながらお茶をすすれば人心地がつき、しっくりとなじむ肌合いもくつろぎの時間を演出します。ありふれた情景に置かれたごく身近なもの。しかし、とりたてて疑問も抱かずに親しんできたそれには、なかに注いだお茶の数十倍もの温度をくぐりぬけた過程があります。そして窯(かま)のなかで焼くあいだもその前の成形のときも、圧力に抗し、同時にその力をボディのうちに取り込んでいる。そんなことを感じながら手に取ると、今までよく知っていたはずのものごとがちょっと違って見えるかもしれません。 工芸制作の現場をのぞくと、この温度と力のかかり具合が決め手となっているものが少なくないのに気づきます。ジャパンブルーとも呼ばれる藍染(あいぞめ)の青を染めるには、藍の葉っぱを発酵(はっこう)させたスクモを使うのですが、発酵床の熱は70度以上になることもあるのだとか。また、染料液につける前に布の一部をギュッと押さえておくとさまざまな模様があらわれますが、これは絞り染と呼ばれる染め方で、正倉院宝物にも伝わる古い技法です。一方、軽くて丈夫な白竹のカゴの色ツヤは、煮るか火であぶるかして油を抜き、そのうえ日光にさらして青から変化させた結果。なおも息づくしなやかさが許すギリギリまで押し曲げては組んでいき、パン!と戻ろうとする力でお互いを押さえ込む、それがカゴといういれもの空間を作っているのです。 澄ました顔してそこにある工芸のなんとドラマチックなこと!今回は「熱」と「圧」を切り口として、アツアツなのにクールな工芸観に迫ります。 イベント アツアツプログラム ※いずれも参加費不要[18歳以上の方(65歳以上・高校生は除く)は要観覧券] ※申込制のイベント以外は予約不要(一部先着順) アツアツめぐるセルフガイド【先着順】 こどもとおとな、それぞれの視点でセルフガイドを片手にアツアツめぐり。 対象:小学生以下[1,000名]、中学生以上[8,000名] アツアツスタンプラリー【先着順】 熱いハートでスタンプを圧!5つ集めた方には小さなアツアツプレゼント。 対象:中学生以下[1,500名] みんなでつくるアツアツ図鑑【先着順】 あなたが見つけたアツアツを絵とメッセージで紹介し、みんなで図鑑を作りましょう。書いていただいた図鑑カードは会期中工芸館で大公開。 対象:中学生以下[2,000名] ジロジロめがね製作工房 タッチ&トークご参加前に「ジロジロめがね」を作ってアツアツ度アップ! 日時:会期中の水・土曜日 13:30~13:55 対象:小学生以下(家族でタッチ&トークにご参加の方) 家族でタッチ&トーク ジロジロめがねを片手に、会場でのアツアツトークのあとは作品にさわってもっとアツアツ!小さなお子さん連れの方もお気軽にご参加ください。 日時:会期中の水・土曜日 14:00~15:00 対象:お子さん(小学生以下)とご一緒のグループ ※「ジロジロめがね製作工房」に参加できなかったお子さん(小学生以下)には、工芸館で用意したジロジロめがねを差し上げます。 おとなのタッチ&トーク 人間国宝の作品が登場することもある「さわってみようコーナー」と会場トークの2部構成。工芸の魅力をさまざまな角度からご堪能ください。 日時:会期中の水・土曜日 14:00~15:00 対象:どなたでも! アツアツギャラリートーク 作品の解説を聞きながら、工芸館でのんびり過ごしませんか?キュレーターとアーティスト、それぞれの視点でアツアツ工芸観をご紹介します。 日時:6月24日(日)14:00~15:00 当館研究員 7月8日(日)14:00~15:00 留守玲(金属造形家) 対象:どなたでも! アツアツバッチン!製作工房【先着順】 熱いデザインをムギュッと圧して、世界にひとつのオリジナル缶バッジを作りましょう。 日時:8月19日(日)10:30~12:00、14:00~15:30[各回先着30名] 対象:どなたでも! 申込制(抽選)のプログラム ※いずれも参加費不要[18歳以上の方(65歳以上・高校生は除く)は要観覧券] ※7/23はイベントのみ実施、工芸館は休館 A:こどもタッチ&トーク【申込制・抽選】 タッチ&トークのあとにアツアツグッズを作ります。 日時:7月22日(日)、23日(月)、24日(火)13:30~15:00 対象:3歳~小学3年生[各回15名] B:キュレーターに挑戦【申込制・抽選】 工芸館のお仕事体験。作品の取扱いと研究、さらにみんなをアツアツにさせるポスター作りに挑戦! 日時:8月3日(金)10:00~15:00 *昼食持参 対象:小学4年生~中学3年生[12名] ↓申込制イベントの応募方法はこちら↓ cg-kids2018(at)momat.go.jp まで、①~⑧を明記してご応募ください。 ※(at)を@に変えて送信してください。 応募〆切:7月2日(月)必着 申込受付を終了いたしました。 ①イベント名(「Aこどもタッチ&トーク」「Bキュレーターに挑戦」のいずれか) ②参加希望日 ③参加者氏名(ふりがな) ④参加者年齢(学年) ⑤性別 ⑥住所 ⑦Email ⑧携帯電話番号(緊急時連絡用) ※申込多数の場合は抽選。当選者には7月10日(火)までにお知らせします。 ※イベントへの参加は、対象年齢(学年)のお子さんのみとなります。 ※申込に際しご提供いただいた個人情報は、本プログラムに関する連絡以外には使用いたしません。 ※申込内容に記載漏れなどの不備がある場合は、当選を見送ることがございます。 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2018年6月19日(火)-8月26日(日) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(7月16日は開館)、7月17日[火] 一般250円(200円) 大学生130円(60円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会、賛助会員(同伴者1名まで)MOMAT支援サークルパートナー企業(同伴者1名まで、シルバー会員は本人のみ)、キャンパスメンバーズ、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、社員証、障害者手帳をご提示ください。 7月1日(日)8月5日(日) 東京国立近代美術館

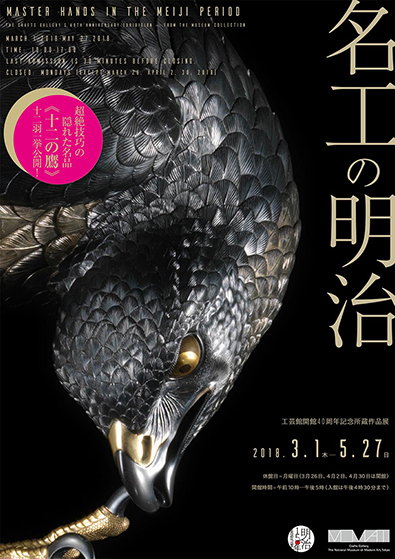

「名工の明治」 : 工芸館開館40周年記念所蔵作品展

展覧会について 明治時代、その優れた技術によって帝室技芸員に任命された鈴木長吉(1848-1919)。当館所蔵の《十二の鷹》は彼の代表作の一つで、1893年アメリカ開催されたシカゴ・コロンブス世界博覧会で発表されました。古来より武将たちが好んで行った鷹狩りで用いられる鷹をモチーフに、本物と見紛うリアルな表現と、金、銀、銅、赤銅、四分一といった金属の色を巧みにちりばめた華やかさで、世界の人々を驚かせました。 当館では、数年をかけてこの《十二の鷹》の修復に取り組んできましたが、このたび修復後初のお披露目をいたします。長らく失われていた鉾垂れ(鷹の止まり木に使用される装飾布)も復元され、発表当初の鮮やかな色合いがよみがえりました。「明治150年」にもちなみ、本展では、高い技術力と表現力を兼ね備え明治の精神を今に伝える名工たちの作品もあわせてご覧いただきます。現代の工芸作品も含めた当館所蔵作品約100点を通して、技と表現が現代にいかに継承されたのか、その展開を探ります。 見どころ 修復後初の一挙公開!《十二の鷹》 鷹狩りに用いられる鷹をモデルにした《十二の鷹》は、明治の美術商・林忠正の発注で、制作されたものです。作者である金工家・鈴木長吉は、実際に鷹を飼って写生したり、古い絵画や史料を調べたり、その準備に4年の歳月を費やしたといいます。確かな観察眼によって追及されたリアリティは、羽毛の細かな質感だけでなく、翼を広げた勇ましい姿、爪先を咥えるしぐさ、獲物をにらみつける鋭い視線など、12羽それぞれの、生き生きとした動きに表れています。 一体ずつ近づいて見てみると、羽毛に残された鏨(たがね)の跡から、さまざまな道具が使い分けられていたことが分かります。切り嵌め象嵌によって、金と真鍮が使い分けられた眼球、くちばしの先に漆を用いるこだわりなど、見どころは尽きません。 技の最高峰ー帝室技芸員と同時代の作家たち 京薩摩風の華やかな色彩を背景に、精細な高浮彫りで立体的に表された桜花と鳩の姿。よく見ると、鳩の視線の先には雛鳥を抱えた巣があるのがわかります。作者の初代宮川香山は、鈴木長吉と同じく帝室技芸員として活躍した明治の工芸家で、その作品は、自身の窯の名前をとって「マクズ・ウェア」とよばれ、海外でも珍重されました。 各国の万博で紹介され、輸出品としての需要が増加したこともあり、明治時代は工芸を芸術へ昇華させようという気運が高まりをみせた時代でもあります。 その刺激を受けた工芸家たちは、伝統と西洋文化の融合によって工芸に新しい視点を見出そうと挑戦を続けます。絵画をはじめ幅広い美術的素養により、唐物中心の技法からの脱却をめざした二十代堆朱楊成や、漆芸に科学的視点からアプローチした六角紫水など、明治から大正にかけて活躍した彼らの表現は、後の世代にも大きな影響を残しました。 現代に受け継がれる名工の精神ー人間国宝の作品から 戦後、重要無形文化財制度が発足すると、優れたわざを高度に体得した工芸家が、その保持者に認定されるようになりました(人間国宝)。 色彩が溶け合うように調和して光を放つかのような《燿彩鉢 創生》。にじみやぼかしではなく、微妙に異なる数十にわたる色を一筋ずつ描いて仕上げたものです。「彩釉磁器」の分野で重要無形文化財保持者に認定された三代德田八十吉は古九谷をはじめ伝統的な九谷焼の技法をもとに現代陶芸の要素を融合した表現で、海外の展覧会でも注目を集め日本の工芸の新しい一面を伝えています。 本展ではほかにも、大胆な意匠構成によって格調高い作品を生み出す傍ら、伝統工芸技法の復興と普及、さらに後進の指導にも情熱を傾けた松田権六(蒔絵)のほか、大坂弘道(木工芸)、江里佐代子(截金)らの作品を通じて、明治から脈々と受け継がれてきた日本の工芸の系譜を探ります。 イベント トークイベント ギャラリートーク&写真撮影会 田籠善次郎氏・大塚紀子氏(ともに諏訪流鷹師)によるギャラリートーク&オオタカとの写真撮影会 2018年3月18日(日) 14:00~15:00 工芸館会場(トーク)、前庭(撮影会) ※申込不要(ただし、撮影会は先着40名まで) 当日13:00より、工芸館1F受付横で撮影会の整理券を配布します。 ※参加無料(要観覧券) ※写真撮影会はトーク後、工芸館前庭で約30分間を予定しています。※悪天候の場合は、トークのみ実施。撮影会は中止します。※鷹の性質上、原則として、距離を置いた場所からの撮影となります。 自撮棒、三脚等の使用はご遠慮ください。※撮影に使用するカメラは各自でご用意ください。※撮影は静止画のみでお願いいたします。※鷹の体調を考慮して、当日やむを得ずイベントを中止することがございます。あらかじめご了承ください。 ギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 2018年4月1日(日)、22日(日) 14:00~15:00 工芸館2階 ※申込不要・参加無料(要観覧券) タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。注目の若手作家から人間国宝が手がけた作品や制作工程資料などに触れながら鑑賞する〈さわってみよう コーナー〉と、時代背景や作家の情報などの豊富なエピソードをまじえて作品のみどころをご紹介する会場トークとの2部構成で、さまざまな角度から展覧会を ご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00~15:00 工芸館2階 ※申込不要、参加無料(要観覧券) MOVIE+TOUCH&TALK 【申込制】※受付は終了しました 映画上映とタッチ&トークを組み合わせたイベント「MOVIE+TOUCH&TALK」を開催します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00~15:00 工芸館2階 お申し込み方法等詳細は、公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団のHPでご覧ください。 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2018年3月1日(木)-5月27日(日) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(3月26日、4月2日、4月30日は開館) 一般250円(200円) 大学生130円(60円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会、賛助会員(同伴者1名まで)MOMAT支援サークルパートナー企業(同伴者1名まで、シルバー会員は本人のみ)、キャンパスメンバーズ、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、社員証、障害者手帳をご提示ください。 3月4日(日)4月1日(日)5月6日(日)5月18日(金)国際博物館の日 東京国立近代美術館 ※都合により展示作品、展示期間が変更される場合がありますのでご了承ください。 「明治150年」関連 展覧会(京都国立近代美術館) 「明治150年」にちなみ、京都国立近代美術館では、日本画家の手がけた図案に着目して、明治期の日本画と工芸を紹介する展覧会を開催します。 「明治150年展 明治の日本画と工芸」京都国立近代美術館 にて開催2018年3月20日(火)-5月20日(日) 京都国立近代美術館「明治150年展 明治の日本画と工芸」

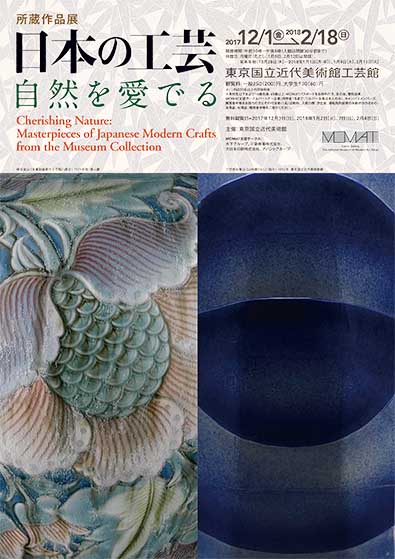

日本の工芸 : 自然を愛でる : 所蔵作品展

展覧会について 日本では、自然の移ろいゆく情景や風光の美しさに育まれた特有の自然観をうかがわせる多様な工芸が、暮らしを彩り日々の生活環境を装っています。無釉や単色の陶磁と色絵、染めと織り、漆塗りと蒔絵、金属の鋳込みと彫金、また天然の特質を活かす木竹など、素材を駆使して優れたわざを開発してきました。そうすることで自然にある美を感じとりかたちとして描写しています。いうなら日本の工芸は、自然を愛でることを主要な表題とし、時代に即した固有の表現芸術として発展してきました。厳しくも豊かな自然のなかで生きる私たちの生命観を反映したものでもあり、その文化は美しい日本の伝統を表しています。 板谷波山(陶)、森口華弘(染)、赤塚自得と髙橋節郎、室瀬和美(漆)、海野清(彫金)は自然の事象を自らの表現で描きました。十二代三輪休雪や杉浦康益(陶)、藤田喬平(ガラス)、増村紀一郎(漆)は自然の形象の内に自らの創意を表しました。鈴木治と宮永東山(陶)、古伏脇司(漆)、田辺陽太(竹)は自然の事象から感受した心情をオブジェとし、そして角偉三郎(漆)、氷見晃堂と須田賢司(木)、藤沼昇(竹)は素材そのものの美と詩情とを結びつけて造形を追及しています。 本展では、当館が所蔵する近・現代の名品を主とした約120点を陳列して、自然を愛でる日本人の心が生み出した工芸の美をご紹介します。 ※会期中、一部作品の展示替えを行います。 特別出品 直径80cmを超える、巨大な牡丹の花のオブジェ。杉浦康益は、10年ほど前から花の作品をシリーズとして制作しています。本展では、この作品を含めた大型の作品2点と、約150点の小さなヒメシャラの花で壁面を埋め尽くすインスタレーションを行います。 杉浦康益(陶芸家) 1949年東京都に生まれる。1975年東京藝術大学大学院美術研究科陶芸専攻修了。陶の石をインスタレーションする制作を国内外で発表して評価を獲得した。野外彫刻展や近年の「陶の博物誌」シリーズでも多く活躍してきた。 人間国宝・巨匠コーナー 会場内の一室では、工芸館所蔵の名品から、重要無形文化財保持者(人間国宝)をはじめとする巨匠の作品を展示します。 本展の「自然を愛でる」というテーマにあわせた作品もご紹介します。 イベント トークイベント アーティストトーク杉浦康益(陶芸家) タッチ&トークのあとは部屋でもハッピーになれる小物づくり。 2017年12月17日(日) 14:00~15:00 工芸館会場 ※申込不要・参加無料(要観覧券) ギャラリートーク諸山正則(工芸課特任研究員) 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 2018年1月7日(日) 14:00~15:00 工芸館会場 ※申込不要・参加無料(要観覧券) タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。注目の若手作家から人間国宝が手がけた作品や制作工程資料などに触れながら鑑賞する〈さわってみよう コーナー〉と、時代背景や作家の情報などの豊富なエピソードをまじえて作品のみどころをご紹介する会場トークとの2部構成で、さまざまな角度から展覧会を ご案内します。 会期中の毎週水・土曜日(1月3日(水)は除く) 14:00~15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) ワークショップ 型染ワークショップ「葉っぱでごあいさつ」【申込制・抽選】※申込受付を終了いたしました。 ふだん何気なく目にする木の葉も、あらためて観察すると1枚1枚異なって、どれも魅力的な姿かたちをしていることに気づかされます。今回のワークショップで体験するのは、型染の技法を使ったグリーティングカード制作。渋紙に型を彫り、思い思いの色で染めるうちに見つけた美しさを、大切な人に送ってみませんか? ※型紙を彫る専用の小刀を使います。 12月10日(日)10:00~14:30 *昼食持参 遠藤あけみさん(染色家) 小学4年生~中学3年生(12名) 東京国立近代美術館工芸館 下記をご覧ください *参加費不要 【ワークショップの応募方法】 ※申込受付を終了いたしました。 ①~⑦の項目を明記の上、メールでご応募ください。 ①参加者氏名(ふりがな)②学年 ③性別 ④郵便番号 ⑤住所 ⑥Email ⑦携帯電話番号(緊急時連絡用)を明記してください。 宛て先:cg-kids2017(at)momat.go.jp (at)部分を@に変えて送信してください。 しめきり:11月30日(木)必着 *申込多数の場合は抽選。当選者には12月4日(月)までにお知らせします。 *参加は対象学年の方のみとなります。 *申込に際しご提供いただいた個人情報は、本プログラムに関する連絡以外には使用しません。 *申込内容に記載漏れなどの不備がある場合は、当選を見送ることがございます。 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2017年12月1日(金)-2018年2月18日(日) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(12月4日、1月8日、2月12日は開館)、年末年始(12月28日(木)~1月1日(月・祝))、1月9日(火)、2月13日(火) 一般250円(200円) 大学生130円(60円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会、賛助会員(同伴者1名まで)MOMAT支援サークルパートナー企業(同伴者1名まで、シルバー会員は本人のみ)、キャンパスメンバーズ、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、社員証、障害者手帳をご提示ください。 12月3日(日)2018年1月2日(火)1月7日(日)2月4日(日) 東京国立近代美術館

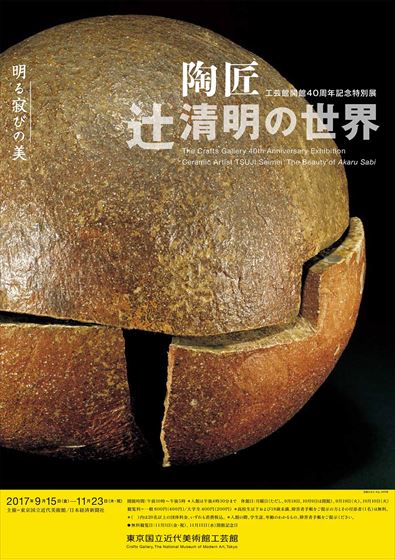

特別展「辻清明展」

展覧会について 辻清明(1927-2008)は、1955年に東京・多摩に登窯を築いて以降、信楽の土を用いた無釉焼き締め陶を活動の中心とした作家です。古美術の蒐集や芸術家との交流を通して感性を磨き、「明る寂び」と呼ばれる信楽特有の美の世界を構築しました。工芸館開館40周年と、辻の没後10年を記念して開催する本展では、茶陶やオブジェなどの代表作とともに、古信楽や古代ペルーの土器など、きびしい目で選び抜かれた愛蔵品や、洋画家の山口長男やアメリカの陶芸家ピーター・ヴォーコスら、芸術家が辻の陶房で制作した作品なども紹介し、辻清明という陶芸家の創作の軌跡を振り返ります。 (※「辻」の字のしんにょうは点ひとつです。) みどころ 円熟期の代表作約150点を展観します。 自然釉による景色や、明るさを帯びた色合いなど、信楽の素材と作家の表現性が結びついた「明る寂び」の世界に迫ります。「宇宙のシンボル」と称して、傍に置いていたという《天心》をはじめ、五百羅漢を模して作られた花生のほか、缶や瓶、帽子やステッキなどをかたどった、ユーモアあふれる作品も紹介します。 ガラスや書など、作者が陶磁以外の素材に挑んだ作品もご紹介します。 高台のついたうつわや、百合鉢など陶磁の発想を転用したガラスの作品や、筆だけでなく、時には藁も用いたという、のびやかな書の作品も紹介します。 記念呈茶を行います! 辻清明は、作品として茶碗や花生など多くの茶器を制作したほか、自邸にもこだわりの茶室を備えていました。作品を組み合わせて茶席をイメージした展示を行うほか、会期中、一日限定で辻清明の茶碗で味わう記念呈茶を行います。 辻清明とは 辻清明と明る寂び ※「辻」の字のしんにょうは点ひとつです。 1月4日、東京府荏原郡世田谷町大字大師堂(現・世田谷区太子堂)に生まれる。 *幼少期から父親の影響で古美術に興味をもち、9歳の誕生日に野々村仁清《色絵雄鳥香炉》を買ってもらう。 自宅に姉の輝子とともに「辻陶器研究所」の看板を掲げ、陶芸家の道を歩みだす。 *富本憲吉、板谷波山のもとへ通い教えを受ける。益子の濱田庄司を訪ねるなど、この頃から芸術家との交流は盛んであった。 漆の佐藤正巳や金工の金田正士、石彫の木村賢太郎ら同志8人で「新工人」を創立。 「新工人」を通じて知り合った和田協子と結婚。その後、半世紀以上にもわたって共に作陶を行う。 南多摩(現・多摩市連光寺)に転居、半陶半農の生活を始める。登窯を築窯。 小山冨士夫から「六古窯」の話を聞き、焼締陶に興味を持つ。 備前の陶芸家、藤原啓とその甥、建を知る。その後、啓を度々訪ね作陶する。この頃、金重陶陽とも会う。 「辻清明展」(世田谷・五島美術館) 「明る寂び」の概念に目覚め、それを体現する信楽を自分の道と定める。 第二十七回日本陶磁協会賞金賞受賞。 長野県穂高町の工房焼失。半世紀かけて蒐集した工芸品2000点、書籍が灰燼に帰す。 ガラス作品に取り組む。 細部にもこだわった辻の作品ともいえる茶室を作る。 「作陶六十年記念 辻清明展」(新宿・伊勢丹美術館) 東京都より名誉都民に選ばれる。 4月15日、死去 イベント 展覧会関連イベント ギャラリートーク唐澤昌宏(当館工芸課長・本展企画者) 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 2017年9月17日(日)、10月8日(日)、10月29日(日) 14:00~15:00 工芸館会場 ※申込不要・参加無料(要観覧券) タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。注目の若手作家から人間国宝が手がけた作品や制作工程資料などに触れながら鑑賞する〈さわってみよう コーナー〉と、時代背景や作家の情報などの豊富なエピソードをまじえて作品のみどころをご紹介する会場トークとの2部構成で、さまざまな角度から展覧会をご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00~15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) 40周年記念イベント 40歳のアーティストトーク ※申込受付は終了しました。 工芸館の開館と同じ1977年生まれの陶芸家・新里明士さんと、同世代のアーティストを招いて、11月12日と19日の2日間、工芸の未来についてトークセッションを行います。(参加無料・要申込) 記念呈茶 2017年10月1日(日) 11:00~15:00 工芸館2階休憩室 無料(但し要当日観覧券)・申込不要。当日10:30より1階受付で整理券を配布します。 60席 辻清明の制作した茶碗(約10点予定)を使い、村瀬治兵衛氏(漆芸家)によるお点前で、一日限定のお茶席(立礼)を設けます。 ※30分ごと の入れ替え制です。(7~8名様ずつご案内します)※時間帯は先着順でお選びいただけます。※当日に限り、受付で整理券と観覧券をご提示いただくと再入場が可能です。 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2017年9月15日(金)-2017年11月23日(木・祝) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(9月18日、10月9日は開館)、9月19日(火)、10月10日(火) 一般600円(400円) 大学生400円(200円)※( )内は20名以上の団体料金。及びキャンパスメンバーズ特典料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、障害者手帳等をご提示ください。 11月3日(金・祝)文化の日11月15日(水)工芸館開館40周年記念日 東京国立近代美術館、日本経済新聞社

調度♥ハッピーのかたち : こども×おとな工芸館

展覧会について 住むところがきまったら、部屋に何を置きましょう。家具、照明、ファブリック。器もいくつか必要だし、なにか置物があってもいい―「調度(ちょうど)」とは、身辺で用いる道具や家具、装飾品などを指す言葉です。最近あまり使わなくなったのでちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、それでも調度品の数々で部屋の室礼(しつらい)を考えるのは楽しいものです。新居を一から整えるのはもちろん、季節ごとの模様替え、あるいはほんの思いつきで人形をひとつ置いてみる、そんなときにもワクワク気分がうまれます。なぜならそれがあるともっと素敵、もっとハッピーになれるというイメージが、モノの奥に広がっているから。それはモノを介して使う人と作った人とのイメージの交換であり、多くの場合、人の歴史が育んだ知恵と勇気と愛情が伝えられた瞬間でもあります。 でも、堅苦しい理屈だけで終わらないのが調度類、その中心をなす工芸のいいところ。実際は周到な計算で作りだされ、置くだけで場の雰囲気を一新させる力を持つものも少なくありません。私たちはそれと気づかないうちに受取って、ちょうど部屋に灯ったやわらかな光のような、おだやかな存在感を満喫するのです。 この夏はこどもたちと一緒に工芸の魅力を探ってみませんか。今年は工芸館開館40周年を記念して、おとなもこどもも工芸を楽しみながら学べるイベントが盛りだくさん!見てハッピー、知ってハッピー。ハッピーづくしの工芸館から帰ったら、あなたの部屋のハッピーのかたちが、前よりくっきり浮かびあがってくるかもしれません。 展覧会の構成 <第1室>わたしのハッピー ここに並ぶのは開けるたびにときめく箱や、一人で寛ぐ時間にほしい手まわりの品々、また、蒐集品を染めた屏風はそれらを買った旅の記憶を呼び起こしそうです。ところで本を読むときは机と椅子派?それともゴロっと寝転ぶ派?読書をめぐる和洋の調度もご紹介します。 <第2室>だれかとハッピー 家族やお客様と過ごす部屋には、私室よりもいくらか第三者の目を意識した品々が選ばれ、また人数やシチュエーションに応じて機能も吟味されます。といってもただ便利一点張りだけではなく、調度がおもてなしの心を伝えるコミュニケーションの要となる場合も少なくありません。ここではアートと生活とが有機的に結びついた和室空間にも注目します。 <第3室・第4室>LIFE 生きることと生活することの視点から器、そして人形を展観します。日本の器の種類は世界的にもめずらしいほど。本来食事は命を繋ぐ行為であるはずなのに、そのための道具である器には、季節感や遊び心まで盛り込まれ、私たちの暮らしは彩りを深めていきます。一方、あどけない仕草に思わず手を差し伸べたくなるようなこの作品。人がなぜ人形を部屋に置くようになったのか、歴史をひもとくと可愛さの背後にあるゾクッとさせる瞬間の秘密が分かるかもしれません。 <第5室>特別展示~造形作家・川﨑広平 川﨑広平の作品は、アクリル素材の構造体に特殊なオイルを注入したり、LEDなどの光源を組み込んだもの。イメージに即した素材を選ぶのではなく、素材の可能性を組み合わせて展開する構造的な美しさを志向し、ビスなどのパーツも成形上の制約に留まらない視覚的効果を上げています。 <第6室>ゆるやかな境界 調度に日本的な感性が見られ、それに基づいたしつらいが意識されるようになったのは平安時代からと言われています。平安時代の貴族の家は寝殿造り。広い空間をさまざまな工夫で仕切って季節や祭事などの目的に合わせて暮らしていました。そこで活躍したのが布製の調度。しなやかであらゆる形状に適応し、広い面積も容易に覆うことができる布は、空間を区切るとともに、場の雰囲気を一変させ、時には聖俗を切り分ける象徴性を期待されることもありました。6室では「ゆるやかな境界」をテーマに、物理と精神の二重の構造という調度におけるこの布の働きに焦点を当てます。また、出口付近では塀の上のネコさんが皆さんをお見送り。お帰りの前にはぜひ、ホールに置かれた人間国宝・黒田辰秋の椅子でひと休みなさってください。 イベント こどもプログラム 1.こどもタッチ&トーク【申込制・抽選】※応募受付は終了しました タッチ&トークのあとは部屋でもハッピーになれる小物づくり。 7月23日(日)13:30~15:00、24日(月)13:30~15:00、25日(火)10:30~12:00 (※7月24日(月)はイベントのみ実施。工芸館は休館です。) 3歳~小学3年生[各回15名] 2.キュレーターに挑戦【申込制・抽選】※応募受付は終了しました 工芸館のお仕事体験。工芸館のキュレーターとほとんど同じプロセスで、鑑賞カードや展示プラン作りに挑戦します。 8月18日(金)10:00~15:00 ※昼食持参 小学4年生~中学3年生[12名] 3.ジロジロめがね製作工房 タッチ&トークご参加前に「ジロジロめがね」を作ってハッピー度アップ! 会期中の水・土曜日 13:30~13:55 小学生以下(家族でタッチ&トークにご参加の方) ※申込不要・参加無料(要観覧券) こども×おとなプログラム 4.ハッピーガイド&スタンプラリー【先着順】 こどもとおとな、それぞれの視線でセルフガイドを片手にハッピーめぐり。5つのスタンプを集めた方には小さなハッピーをプレゼント。 対象:小学生以下[2000名]、中学生以上[8000名] 5.みんなでつくるハッピー図鑑【先着順】 あなたがみつけたハッピーのかたちを絵とメッセージで紹介し、みんなで図鑑を作りましょう。書いていただいた図鑑カードは会期中工芸館で大公開。 対象:小学生以下[2000名]、中学生以上[1000名] 6.つなげてハッピー アートカードでウォーミングアップしたあと、作品に隠されたハッピーな「つながり」をレポートしましょう。 日時:8月11日(金・祝)10:30~12:00、14:00~15:30のうち約30分 (お好きなタイミングでご参加ください) ※申込不要・参加無料(要観覧券) 7.家族でタッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフと一緒に作品にさわったり、観察しながら楽しくおしゃべり。小さなお子さん連れもお気軽にどうぞ。 ※「製作工房」に参加できなかったお子さん(小学生以下)には、工芸館で用意したジロジロめがねを差し上げます。 日時:会期中の水・土曜日 14:00~15:00 ※申込不要・参加無料(要観覧券) おとなプログラム 8.ギャラリートーク 作品の解説を聞きながら、工芸館でのんびり過ごしませんか?聞かなければ気付かなかったかもしれない調度のハッピーをご紹介します。 日時:7月9日(日)14:00~15:00 ※申込不要・参加無料(要観覧券) 9.おとなのままごと【申込制・抽選】※応募受付は終了しました 調度の魅力を学んだあとは、あなたが描くハッピーの光景を写真に撮りましょう。プロカメラマンのアドバイス付き。 日時:8月6日(日)13:30~15:30 対象:18歳以上[10名] 10.おとなのタッチ&トーク さわってみようコーナーと会場トークの2部構成。工芸の魅力をさまざまな角度からご堪能下さい。工芸館ガイドスタッフがご案内します。 日時:会期中の水・土曜日 14:00~15:00 ※申込不要・参加無料(要観覧券) 工芸館開館40周年記念企画 つたえてハッピー【先着888名】 工芸館前庭のキャンペーンボードの写真を撮って、みんなにハッピーを伝えましょう。工芸館オリジナルシールをプレゼント。 ↓申込制イベント(1.2.9.)の応募方法はこちら↓ cg-kids2017(at)momat.go.jp まで、①~⑧を明記してご応募ください。 ※(at)を@に変えて送信してください。 応募〆切:7月3日(月)必着 ①イベント名(「こどもタッチ&トーク」「キュレーターに挑戦」「おとなのままごと」のいずれか) ②参加希望日 ③参加者氏名(ふりがな) ④参加者学年または年齢 ⑤性別 ⑥住所 ⑦Email ⑧携帯電話番号(緊急時連絡用) ※申込多数の場合は抽選。当選者には7月9日(日)までにお知らせします。 ※1.2.のイベントへの参加は、対象学年(年齢)のお子さんのみとなります。 ※申込に際しご提供いただいた個人情報は、本プログラムに関する連絡以外には使用いたしません。 ※申込内容に記載漏れなどの不備がある場合は、当選を見送ることがございます。 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2017年7月4日(火)-2017年9月3日(日) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(7月17日は開館)、7月18日(火) 一般250円(200円) 大学生130円(60円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会、賛助会員(同伴者1名まで)MOMAT支援サークルパートナー企業(同伴者1名まで、シルバー会員は本人のみ)、キャンパスメンバーズ、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、社員証、障害者手帳をご提示ください。 8月6日(日)9月3日(日) 東京国立近代美術館

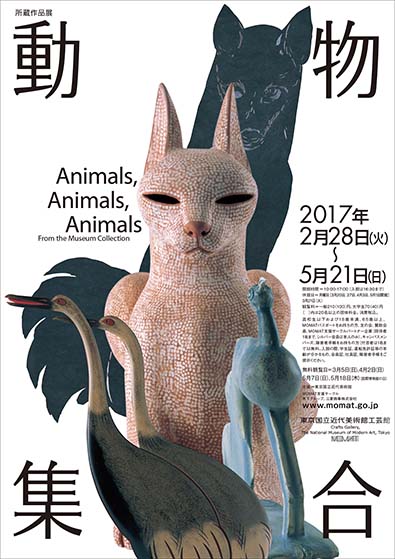

動物集合

展覧会について ツル、カメ、貝、トンボ、オシドリ、犬、タカ、虎、龍、鳳凰などなど、工芸には数え出したらきりがないほどの動物たちが登場し、時として、制作に欠かせない素材や道具にも用いられます。ツルカメは長寿、貝は豊穣、トンボは武運というように、モチーフとなる動物には、もともと願いや祈りがこめられてきました。その意味は時代によって変わることもありますが、根底にはいつでも自然界に生きる動物の形や習性があります。近代において作家は、動物のモチーフがそれまでにもっていたイメージによらない作品を制作するようになりました。素材と技法の特性を生かした造形に挑むなかで、卵殻の小さなかけらは柔らかな毛並みへ、たたいた金属の硬質な輝きはタカの勇猛さへと転じました。また作家と動物がより近しくなることで生まれた親しみのこめられた視線は見る人の共感を呼び起こします。作家たちが、さまざまな素材と技法で表現した、動物の生き生きとした姿をお楽しみください。 展覧会の構成 染織と動物 花鳥を織り込んだ伝統的な錦をはじめ、繰り返すパターンによってペンギンの群れを表わした中島直美のシルクスクリーン、天然染料の色の濃淡のみによって、動物そのものの姿ではなく生き物のいる情景を表わした志村ふくみの紬織など、染めと織りの技法特有の表現と調和した動物の作品を紹介します。 身近な動物 慣れやすい性格や、愛らしいしぐさによって人と家族のように親しんできた犬や猫、古来から家畜として、日本の農耕文化に欠かせない存在だった牛や馬、里山に生息していたキツネなど、人の生活の営みの中で共存してきた身近な動物も工芸の作品の中に多く登場します。立体としてその姿を表わしたものや、型絵染や色絵など、工芸の技法を用いた文様として表現された作品をご紹介します。 空想の動物 龍や獅子などの霊獣は、現代でも調度に施される文様として馴染みのあるものですが、「動物」として眺めると改めてそれが空想のものであると気づかされます。作られた時代や地域、作者の思想を反映して多様な姿を見せる珍獣や神獣などの作品をご紹介します。 鳥 干支として親しまれた鶏や、吉祥のモチーフとして重用された鶴のほか、嘴の形や翼の軽やかさなど、「鳥」特有の姿を通じて、工芸素材と技法による表現の豊かさをご紹介します。 鷹と虎 獲物を狩る迫力ある肉食動物の姿は、抽象化されたものから究極の写実まで、工芸の作品の中でも様々な表現が見られます。そこには、強い動物のもつ勇ましさへの恐れや憧れを感じることができます。 魚、虫、その他の動物 金魚などの魚や、貝、亀に蝙蝠、蝶やトンボなどの虫から妖精まで、ユニークなモチーフの動物作品をご紹介します。 イベント 22(にゃーにゃー)キャンペーン TwitterなどのSNSで本展をご紹介くださった方に、毎日先着で特製シールをプレゼント! トークイベント アーティストトーク 漆芸家の田口義明さんに、お話しを伺います。 2017年3月5日(日) 14:00~15:00 工芸館 ※申込不要・参加無料(要当日観覧券) ギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 2017年4月16日(日) 14:00~15:00 工芸館 ※申込不要・参加無料(要当日観覧券) タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。注目の若手作家から人間国宝が手がけた作品や制作工程資料などに触れながら鑑賞する〈さわってみよう コーナー〉と、時代背景や作家の情報などの豊富なエピソードをまじえて作品のみどころをご紹介する会場トークとの2部構成で、さまざまな角度から展覧会を ご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00~15:00 工芸館2階 ※申込不要、参加無料(要観覧券) MOVIE + Touch&Talk【申込制】 3月13日(月)14:00~16:00 映画上映とタッチ&トークを組み合わせたイベント「Movie + Touch&Talk」を開催します。 お申込み方法等詳細は、公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団のHPでご覧下さい。 ※ワークショップとはお申込み先が異なりますのでご注意ください。 ワークショップ 動物ウォッチ【申込制・抽選】※応募受付を終了いたしました。 4月22日(土)、29日(土・祝)11:00-12:00 自分だけの〈じろじろメガネ〉をつくって、動物ウォッチにでかけよう。対象:小学生(各回10名) コロコロ羊毛フェルト【申込制・抽選】※応募受付を終了いたしました。 4月23日(日)11:00-12:00 素材にかくれた動物発見、ふわふわの羊毛でフェルトづくりに挑戦します。対象:小学生のお子さんと保護者の方(10組) *いずれも参加費不要[18歳以上の方(65歳以上・高校生は除く)は要観覧券] 【ワークショップの応募方法】 ※応募受付を終了いたしました。 ①~⑦の項目を明記の上、メールでご応募ください。 ①イベント名(「動物ウォッチ」または「コロコロ羊毛フェルト」)②参加希望日 ③参加者氏名(ふりがな)④学年 ⑤住所 ⑥Email ⑦携帯電話番号(緊急時連絡用)を明記してください。 宛て先:cg-edu(at)momat.go.jp (at)部分を@に変えて送信してください。 しめきり:4月2日(日)必着 *申込多数の場合は抽選。当選者には4月5日(水)までにお知らせします。*参加は対象学年の方のみとなります。*申込に際しご提供いただいた個人情報は、本プログラムに関する連絡以外には使用しません。*申込内容に記載漏れなどの不備がある場合は、当選を見送ることがございます。 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2017年2月28日(火)-2017年5月21日(日) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(3月20日、27日、4月3日、5月1日は開館)、3月21日(火) 一般210円(100円) 大学生70円(40円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会、賛助会員、MOMAT支援サークルパートナー企業(同伴者1名まで、シルバー会員は本人のみ)、キャンパスメンバーズ、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、社員証、障害者手帳をご提示ください。 3月5日(日)4月2日(日)5月7日(日)5月18日(木)国際博物館の日 東京国立近代美術館

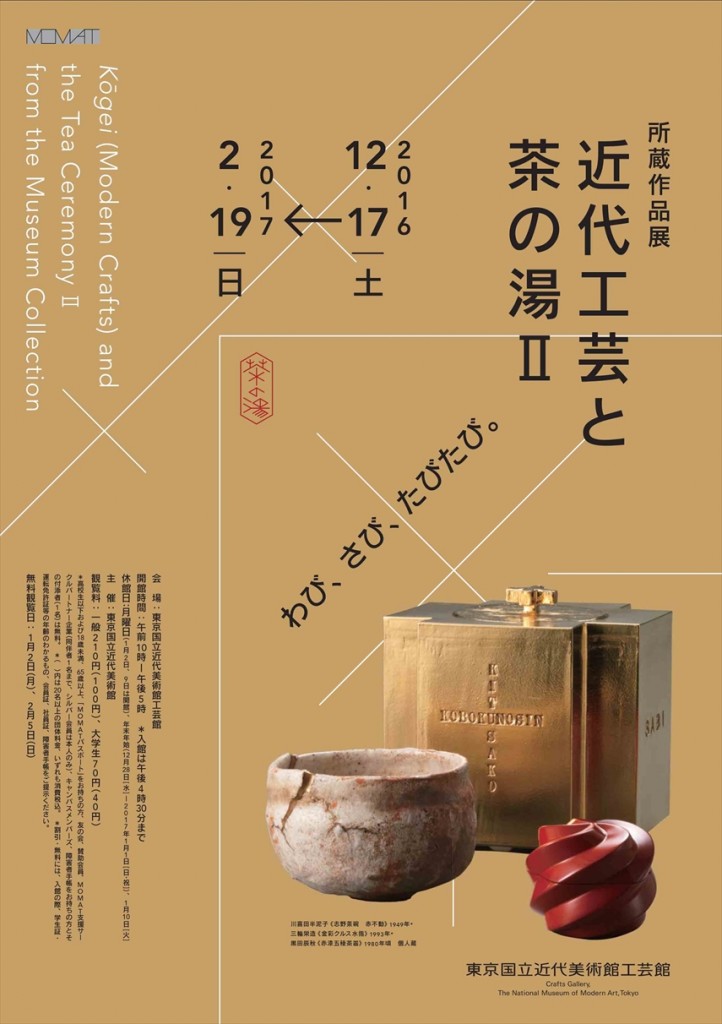

近代工芸と茶の湯Ⅱ

展覧会について 本展覧会は、東京国立近代美術館が所蔵する近・現代工芸のコレクションの中から、“茶の湯のうつわ”をテーマに作品を選び出し、近代から現代にかけての茶の湯の造形について概観するものです。 日本の工芸が大きく発展した背景に、茶の湯との関わりがあります。近代以降、さまざまな素材を駆使した優れた作品=“茶の湯のうつわ”が生み出されてきました。それらはつくり手の想いを伝える「表現の“うつわ”」として、また、使い手からの「見立ての“うつわ”」として、造形や意匠に独自性を打ち出したものも少なくありません。 大正から昭和、そして平成へと移りゆく“茶の湯のうつわ”の形や様式の美を、重要無形文化財保持者(人間国宝)をはじめとする近・現代の作家の作品を通して紹介します。さらには、「茶室」(仮設)とのコラボレーションによる、しつらえとうつわの取り合わせも楽しんでいただきたいと思います。 見どころ 見立ての楽しみ 「見立て」とは鑑賞者の美意識によって、本来は茶の湯の道具でない器や造形物などを茶の湯の世界に持ち込むこと。水指や花器などは、古くから「見立て」による他の器からの転用によって多彩な広がりを見せてきました。現代においても、海外の作家の作品を茶碗として用いたり、小さな蓋物を香合として楽しんだりして、その場に新鮮な感動とお洒落な雰囲気を演出することも少なくありません。使い手からの趣のあるもてなしとして「見立て」を取り入れることが茶の湯を楽しむ一つの方法でもあります。 3つの茶室 持ち運ぶことを前提として作られた“可動性”をもつ茶室が工芸館にやってきます。 インテリアデザイナー・内田繁(1943-2016)氏が制作し、ミラノ、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、オーストリアなど海外にも巡回した組み立て式の茶室です。壁ではなく、竹材など光を通す素材に囲まれ、茶の湯の空間に対する作者の意識が感じられます。 人間国宝の名品から、現代作家の最新作まで 加藤孝造の“瀬戸黒”、松田権六の“蒔絵”、三輪休和の“萩焼”など、「茶の湯のうつわ」の中に、重要無形文化財保持者(人間国宝)のわざが見られる作品をご紹介します。また近年、制約にとらわれない自由な発想から茶の湯のうつわを生み出そうとする動きが活発に展開されています。本展でも所蔵作品に加えて、現代作家の最新作、まさに「旬」の茶の湯のうつわをご紹介します。 人間国宝・巨匠コーナー 会場の一部では、重要無形文化財保持者(人間国宝)や日本芸術院会員をはじめ、国内外の工芸やデザインの分野を代表する作家の作品を紹介しています。 今回は、都内の美術館や教育機関など、工芸に関わる約100の機関が連携して開催する「21世紀鷹峯フォーラム in 東京 “工芸を体感する100日間”(2016年10月22日~2017年1月29日)の共通テーマ「朱」にちなみ、各分野から作品を集めました。 朱色をはじめ、赤系の色合いが感じられる選りすぐりの名品をご紹介します。 イベント トークイベント ギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 2016年12月18日(日)、12月25日(日)、2017年2月12日(日) 14:00~15:00 工芸館会場 ※申込不要・参加無料(要当日観覧券) タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。注目の若手作家から人間国宝が手がけた作品や制作工程資料などに触れながら鑑賞する〈さわってみよう コーナー〉と、時代背景や作家の情報などの豊富なエピソードをまじえて作品のみどころをご紹介する会場トークとの2部構成で、さまざまな角度から展覧会を ご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00~15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) 工芸制作ワークショップ 申込受付を終了しました。 「21世紀鷹峯フォーラム in 東京 工芸を体感する100日間」(2016年10月22日~2017年1月29日)に関連して、「近代工芸と茶の湯Ⅱ」展では、小中学生を対象に工芸制作ワークショップを行います。 東京国立近代美術館工芸館・1階会議室 各回15名(応募多数の場合は抽選) ※参加は対象年齢のお子さんのみとなります。 無料 協力:日本工芸会、100年後の工芸のために普及啓発実行委員会 ①陶芸(絵付)ワークショップ / 1月15日(日)14:00~16:00 ハサミで切って使える”上絵転写シート”を使って、磁器のお皿に絵付をします。 前田正博さん(陶芸家・日本工芸会正会員) 小学生全学年 ※写真は前田さんが国際交流基金事業としてラトビアで行ったワークショップの様子です。 ②漆芸(蒔絵)ワークショップ / 2月5日(日)14:00~16:00 金粉と漆を使った蒔絵で模様を施したスプーンを制作します。 松崎森平さん(漆芸家・日本工芸会正会員)、浅井康宏さん(漆芸家・日本工芸会正会員) 小学4年生~中学3年生 お申込みと参加の流れ メールまたは、往復はがきでご応募ください。 応募〆切:2016年12月18日(日)必着 【メールの場合】 宛て先:cg-kids2016(at)momat.go.jp ※(at)を@に変えて送信してください。 ①希望の講座②住所③参加者の氏名(ふりがな)④参加者の学年⑤当日連絡可能な電話番号を明記してお送りください。 【往復はがきの場合】 ※ご応募は各回、お一人につき一通のみです。※一枚で、二名まで応募できます。※両方に参加ご希望の場合は二通ご用意ください。※ご記入には油性ボールペンなど、消えない筆記具をご使用下さい。※申込内容に記入漏れ等ある場合は当選を見送ることがございます。※申込に際しご提供いただいた個人情報は、本プログラムに関する連絡以外には使用いたしません。 内田繁氏 追悼茶会 昨年11月に亡くなったインテリアデザイナーの内田繁氏を偲び、「近代工芸と茶の湯Ⅱ」展最終日、工芸館にて茶会を開催します。 ※呈茶は、茶室ではなく、内田氏デザインの立礼卓にて行います。 日時:2017年2月19日(日) 10:30~15:30 場所:東京国立近代美術館工芸館 二階休憩室 参加費:無料(但し、要整理券・観覧券) 定員:60名(先着順・整理券制) 主催:東京国立近代美術館、内田デザイン研究所「岡傍会」 参加ご希望の方は、2月19日(日)10:00より、工芸館受付にて配布の整理券を取得してください。 ・整理券は午前券(10:30~13:00)、午後券(13:00~15:30)をそれぞれ30枚ずつ用意しています。 ・午前券、午後券ともに10:00から先着順で配布します。なくなり次第受付終了。 ・電話での事前予約、および、当日受付状況の照会などの対応は予定しておりません。 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2016年12月17日(土)-2017年2月19日(日) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(1月2日、9日は開館)、年末年始(12月28日(水)~2017年1月1日(日・祝))、1月10日(火) 一般250円(200円) 大学生130円(60円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会、賛助会員(同伴者1名まで)MOMAT支援サークルパートナー企業(同伴者1名まで、シルバー会員は本人のみ)、キャンパスメンバーズ、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、社員証、障害者手帳をご提示ください。 1月2日(月)2月5日(日) 東京国立近代美術館

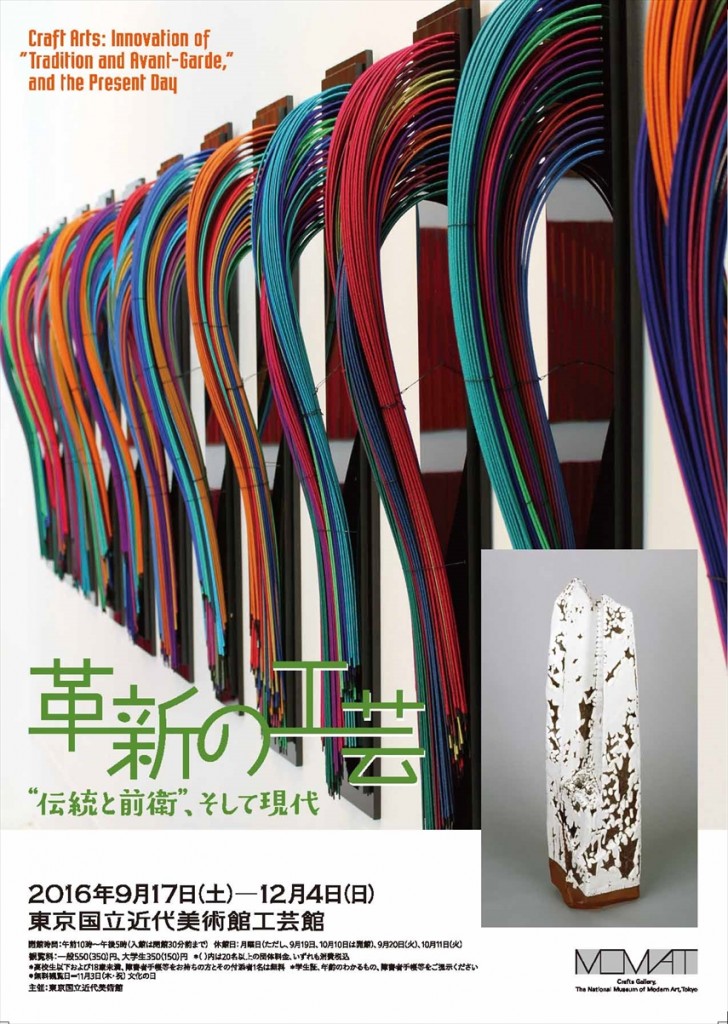

特別展「革新の工芸展」

展覧会について 富本憲吉や松田権六ら「先駆者」が築いた、日本工芸の戦後の基盤である“伝統”は、昭和30年代頃、それを受け継いだ岡部嶺男らによる“伝統の工芸”と、オブジェ焼の八木一夫らの“前衛的な工芸”へと展開され、新世代の作家によって「革新」ともいうべきあらたな局面が生まれました。 本展では、その先人たちの芸術を新たな感覚で吸収した「現代」の工芸に焦点をあて、十四代今泉今右衛門や室瀬和美、草間喆雄や八木明ら、国内外で活躍する現代作家の多様な作品を紹介します。古典的な様式美や、伝承のわざによって確立された美しさの中に、新たな素材や、独自の技法を取り入れたその作品を通じて、日本の文化を豊かに彩る現代の工芸の様相を探ります。 会場では、メインとなる「伝統の現代」と「現代の造形」の2章を、前述の「先駆者」「革新」の2章と対照しながら、陶磁、漆芸、金工を中心に、83名の作家の作品約120点を紹介します。 各章の構成 伝統の現代 江戸時代から伝わる色鍋島の「墨はじき」(白抜きの技法)に「プラチナ彩」を融合させた独自の手法や上絵の厚みに意識を向けて現代感覚に富む色絵磁器を手掛ける十四代今泉今右衛門や、華麗な伝統の蒔絵に、金粉の立体的効果や鉛を応用した、表情豊かな制作に独自の創作性を発揮している室瀬和美など、重要無形文化財保持者(※)の近作を交え、時代に即した“伝統”を作り出す作家の作品を紹介します。 現代の造形 レーヨンなどの化学繊維を用いた、草間喆雄のファイバーワーク(表紙)や、柔らかな触感を思わせる曲線に漆特有のつややかさを合わせた笹井史恵の乾漆の作品など、伝統的な様式美から造形表現に展開された作品を紹介します。さらに、幾層もの輪花が可変する八木明の吊り香炉など、工芸の素材や技法を用いて「うつわ」の形態をとりつつも、典型的な「用の美」としてではなく、あくまで個人の創作表現を訴えた作品などを通じて、現代の造形としての工芸あり方を探ります。 伝統と前衛の革新 織部や志野などの伝統技法を踏まえて独創的な創造性を確立した岡部嶺男のように、昭和30年代頃から台頭した“新世代”の作家の創意と現代的な感覚によって、新たな“伝統”の表現が見出されます。 一方で、抽象表現主義やポップアートをはじめ、同時代に流入した欧米美術の影響を受けて、工芸の分野でも伝統的な技法を用いながら、実用の形態から離れた オブジェとして「もの」の存在を訴える作品が多く生まれました。アメリカに留学して現代美術の流れを体現した中村錦平や柳原睦夫のほか、伝統的な「蠟型鋳 造」で、アルミやステンレスによる風土的な作品を発表した宮田宏平(三代宮田藍堂)など、前衛と呼ばれる作家が台頭し、工芸は伝統と前衛が対峙しながら相 互に革新の時代を迎えました。 工芸の時代の先駆者 戦後、従来の色絵から派生した、「金銀彩」と呼ばれる技法を極めた富本憲吉の晩年の作品をはじめ、松田権六、北大路魯山人など、今日まで受け継がれる“伝統”と戦後の日本工芸の基盤を築き上げた先達の名品を紹介します。 イベント アーティストトーク 漆芸家の田口義明さんに、お話しを伺います。 2016年10月9日(日)中村錦平(陶芸家) 2016年10月30日(日)八木明(陶芸家) 14:00~15:00 工芸館会場 ※申込不要・参加無料(要当日観覧券) 中村錦平(1935-) 陶芸家。石川県生まれ。日本料理と北大路魯山人の器を研究した後、作陶活動に入る。1969年ロックフェラーⅢ世財団の招聘で欧米に滞在。日本の伝統の様式や美意識の装飾を批判的に分析しつつ、メッセージ性に満ちた作品を生み出す。 八木明(1955-) 陶芸家。京都府生まれ。陶芸家の八木一艸(いっそう)を祖父、前衛陶芸を牽引した一夫を父、ファイバーワーク作家の高木敏子を母に持つ。卓越したロクロの技法と表現や青白磁、天目の伝統的な釉薬を作品に取り入れ、現代的な感覚で形や構造、素材といった磁器の可能性を提示する造形を手掛ける。 ギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 2016年11月6日(日) 14:00~15:00 工芸館会場 ※申込不要・参加無料(要当日観覧券) タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。注目の若手作家から人間国宝が手がけた作品や制作工程資料などに触れながら鑑賞する〈さわってみよう コーナー〉と、時代背景や作家の情報などの豊富なエピソードをまじえて作品のみどころをご紹介する会場トークとの2部構成で、さまざまな角度から展覧会を ご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00~15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2016年9月17日(土) -12月4日(日) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(9月19日、10月10日は開館)、9月20日(火)、10月11日(火) 一般 : 550 (350)円大学生: 350 (150)円 高校生以下および18歳未満、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。 ※( )内は20名以上の団体料金およびキャンパスメンバーズ特典料金。いずれも消費税込。※入館の際に学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障害者手帳をご提示ください。 11月3日(木・祝)文化の日 東京国立近代美術館 東京メトロ東西線竹橋駅 1b出口より徒歩8分東京メトロ半蔵門線,東西線,都営新宿線九段下駅 2番出口より徒歩12分 住所: 東京都千代田区北の丸公園1-1 詳しくは、アクセスをご参照ください。