の検索結果

の検索結果

休館日は! オンライン対話鑑賞

休館日はオンラインでじっくり鑑賞 解説ボランティア「MOMATガイドスタッフ」とともに、展示中のコレクション1点を、45分程度の対話を通して鑑賞します。 プログラム日程・概要 9月25日(月)14時~14時45分 6名程度(申込多数の場合は抽選) 無料 Zoom(ウェブ会議ツール)を使用 東京国立近代美術館の所蔵作品1点 申込締切 9月18日(月)【9月25日(月)実施分】 申込方法 「オンライン対話鑑賞 お申込みフォーム」をクリックし、ご希望の日程を選択してお申込みください。 複数日に参加を希望する場合は、各回それぞれお申込みください。 同日程に同じメールアドレスから複数のお申込みがある場合、最新のお申込みを抽選の対象とします。 抽選後、前日までに、当選された方にのみお申込み時のメールアドレスにご連絡いたします。当選をお知らせするメールで、イベントのzoomミーティングIDを含むご案内をお送りいたします。 参加にあたってのご注意 毎回、ガイドスタッフや作品が変わります。複数回ご参加いただきますと鑑賞する作品が重複する場合があります。プログラムの特性上、ガイドスタッフや作品の事前告知はいたしませんので、ご了承のうえお申込みください。 PC、接続環境やzoomの操作につきましては、各自でご準備をお願いいたします。 作品画像を大きく見られるよう、スマートフォンではなくPCやタブレットのご使用をお勧めします。 本プログラムは話し合いによって進みますので、必ず【マイクON】、できるだけ【ビデオON】でのご参加をお願いいたします。 個人情報・作品著作権の保護のため、録画・スクリーンショット撮影は固くお断りいたします。 サービス改善のため、主催者が録画させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 当日の流れ 入室開始 音声確認・進め方の説明などの後、対話鑑賞※開始時間を過ぎると入室できなくなることがあります 対話鑑賞終了、閉室

休館日は! オンライン対話鑑賞

休館日はオンラインでじっくり鑑賞 解説ボランティア「MOMATガイドスタッフ」とともに、展示中のコレクション1点を、45分程度の対話を通して鑑賞します。 プログラム日程・概要 8月28日(月)14時~14時45分 6名程度(申込多数の場合は抽選) 無料 Zoom(ウェブ会議ツール)を使用 東京国立近代美術館の所蔵作品1点 申込締切 8月21日(月)【8月28日(月)実施分】 申込方法 「オンライン対話鑑賞 お申込みフォーム」をクリックし、ご希望の日程を選択してお申込みください。 複数日に参加を希望する場合は、各回それぞれお申込みください。 同日程に同じメールアドレスから複数のお申込みがある場合、最新のお申込みを抽選の対象とします。 抽選後、前日までに、当選された方にのみお申込み時のメールアドレスにご連絡いたします。当選をお知らせするメールで、イベントのzoomミーティングIDを含むご案内をお送りいたします。 参加にあたってのご注意 毎回、ガイドスタッフや作品が変わります。複数回ご参加いただきますと鑑賞する作品が重複する場合があります。プログラムの特性上、ガイドスタッフや作品の事前告知はいたしませんので、ご了承のうえお申込みください。 PC、接続環境やzoomの操作につきましては、各自でご準備をお願いいたします。 作品画像を大きく見られるよう、スマートフォンではなくPCやタブレットのご使用をお勧めします。 本プログラムは話し合いによって進みますので、必ず【マイクON】、できるだけ【ビデオON】でのご参加をお願いいたします。 個人情報・作品著作権の保護のため、録画・スクリーンショット撮影は固くお断りいたします。 サービス改善のため、主催者が録画させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 当日の流れ 入室開始 音声確認・進め方の説明などの後、対話鑑賞※開始時間を過ぎると入室できなくなることがあります 対話鑑賞終了、閉室

デイヴィッド・スミス 《サークル IV 》1962年

デイヴィッド・スミス(1906–1965)《サークル IV》/1962年鉄・彩色/高さ215.9、幅152.5、奥行107.0cm/平成29年度購入撮影:大谷一郎 彫刻家デイヴィッド・スミスが1962–63年に全部で5点制作した「サークル」シリーズのひとつを、昨年度収蔵いたしました。 スミスはアメリカ合衆国インディアナ州生まれ。いくつかの大学に通う傍ら自動車工場の生産ラインで短期労働をした経験を持ちます。1926年にはニューヨークに移り住みアート・スチューデンツ・リーグで学んでいます。鉄やステンレスを素材としつつ構築性や開放性を特徴とする彼の作品は、20世紀の彫刻を考える上で外すことのできないものとされています。 スミスはシリーズで制作することでも知られているアーティストです(一方で、いわゆる鋳造をしないこともあったりして、彼の作品にはいわゆるエディションという概念は存在しません)。その中でもっともよく知られているのは、磨かれたステンレスを素材とする「キュービ(Cubi)」(1961–65)でしょう。直方体や立方体や円柱を構成要素とするそのシリーズは、純粋性や抽象性を志向するモダニズムの擁護者たち=理論家たちから絶賛されました。 そうした観点からすれば「サークル」は特異点となりますが、実際はそう単純ではありません。60年代のスミスには塗装した鉄板で構成された「ジグ(Zig)」というシリーズもあります(色彩はフラットで、往々にして単色です)。つまりスミス本人にとって色彩や平面を彫刻に取り入れることは、継続して重要な課題であったはずなのです。 「サークル」のシリーズの特徴は、平面形の中でも完結的な形体である円を取り入れていること、そして複数の色彩をひとつの作品の中で用いていることにあるでしょう。中でも本作は、筆触が際立っている点、円形の内側に開口部がない点(I、II、III、Vには、大きさの違いはあれど円形の内側に円形の穴が開けられています)、多方向性が導入され動きをコントロールしようとしているのが明らかである点において、シリーズの中でも傑出しています。 実は本作は、シリーズの中で最初期に制作されたと考えられています。スミスはシリーズにおけるナンバーを実際に制作された順序とは関係なく割り当てることがあり、本シリーズもその例に漏れないというわけです。ちなみにI、II、IIIは現在ワシントン・ナショナル・ギャラリーが、VはJPMorgan Chase Art Collection が所蔵しています。本作はスミス本人の手元に置かれていた後、エステートの所蔵となっていましたが、アジアの美術館ではスミスの実作を見る機会がほとんどないという点などに鑑みて、今回、当館が購入できることになった次第です。 『現代の眼』629号

横山大観《白衣観音》1908年

横山大観(1868-1958)《百衣観音》1908年/献本彩色・軸装/140.3x113.0cm/平成30年度購入 昨年開催した「生誕150年 横山大観展」において新出作品として紹介した《白衣観音》がコレクションに加わりました。1912年に刊行された『大観画集』に掲載されて以降、所在不明だった作品です。一緒に伝わった軸箱の蓋裏にはいつ書かれたものか、「明治四十一年春日 大観自題」とあります。 1908年という制作年は作風に照らして妥当と考えられます。大観はこれより5年遡る1903年に、盟友の菱田春草とともにインドに渡りました。滞在は半年に満たなかったのですが、それからというもの、大観は数年にわたって仏教画題の作品に「インド風」を盛り込んでいます。サリーのような衣裳にきらびやかな宝飾品や、弓なりの長い眉に大きく切れ長で二重まぶたの眼、鼻筋がとおって小鼻が張った鼻といった相貌などです。異国風な顔かたちに対するこだわりは、1909年の《流燈》(茨城県近代美術館蔵)の時点ですでに薄れていますが、まだそれが色濃く残る《白衣観音》が《流燈》より一年半早いというのは辻褄が合います。 疑念があるとしたら、この年にこんな大作を、一体誰が注文したのかという点です。日本美術院の移転に従って茨城県の五いづ浦らに移住してから一年余り、この春に大観はまだ同地に住んでいました。五浦の大観のもとに絵を買いに来る画商はほとんどいなかった。そう回想していたのは大観その人だったはずですが……。 ここで注目したいのは、前述の『大観画集』に所有者として名前が載る森本六兵衛です。この人物は神戸で醸造業の傍ら倉庫業を営み、やがて仏教に帰依して家業を二代目に譲りました。別名は瑞明。大谷探検隊で知られる大谷光瑞こうずいから一字をもらったと言い、大正から昭和にかけて光瑞や大谷尊由そんゆの周辺でチラチラと名前が登場します。 大観がインドに渡った理由のひとつは、日本美術の源流としてのインドで何かを掴み、仏教をテーマとする作品に新風を吹き込もうという野心だったことでしょう。同じ時期に仏教の源流を求めてインドに渡った大谷光瑞その人に心酔した森本瑞明。この人物なら、サリーを着た観音を大観に直接依頼しそうな気もしますが、現時点では未だ確実とは言えません。 なお、記録に残る大観と瑞明の接点としては、1911年秋に京都市立絵画専門学校に進んだばかりの村上華岳を大観に紹介したこと、1925年から1957年までの大観への作画依頼を記録した「依頼画控」(横山大観記念館蔵)に、瑞明からの依頼が一件だけ記録されていることが挙げられます。興味は尽きません。 『現代の眼』632号

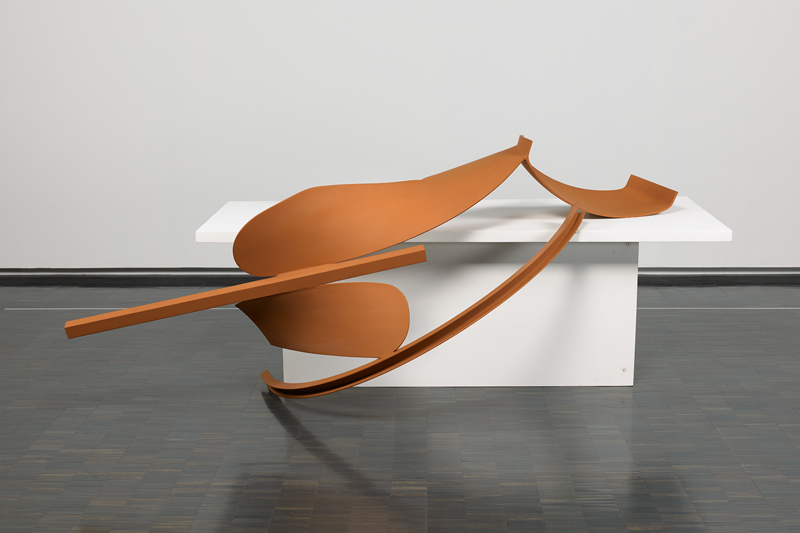

アンソニー・カロ《ラップ》1969年

アンソニー・カロ(1924–2013)《ラップ》1969年/スティール、彩色/高さ109.0、幅244.0、奥行108.0cm/平成30年度購入© Barford Sculptures Ltd.撮影:大谷一郎 まず作品の構成要素を挙げてみます。スティールのパーツが5つ、溶接によって組み合わされています。板状のスティールを湾曲させたものが3つ、まっすぐのL字鋼、弧状に曲げられた溝形鋼です。すべて黄味がかった茶色に塗装されています。このように日常的、非芸術的な素材を「組み合わせ」て制作されたものは構成彫刻と呼ばれ、キュビスムや構成主義など20世紀初頭に始まります。アンソニー・カロの作品において、鉄板や鉄骨といった要素の集合は、彫像や塑像のように閉じた量塊を作ることはありません。複数の要素を配置し、それらを関係づけることで、無限定な現実空間から区別される「空間のフォルム」を生み出します。この特徴は「関係性」や「分節化」という語で批評されてきたもので、批評家マイケル・フリードは「カロの芸術において見るべきものは、すべてそのシンタックス(構文)の中にある」と述べています(Michael Fried, “Art and Objecthood,”in Artforum (New York) 5, no.10 (Summer/June 1967), p. 20)。 では、ここで五つの要素をひとつの形として成立させているのは何でしょう。それは台座、カロの言葉で言えば「テーブル」です。カロは1966年に始まる、台の上に置かれた彫刻を「テーブル・ピース」と呼びました。彩色によってスティールの物質感は弱まり、さらに地面から物理的に離れることで、とても軽やかな印象が生まれています。また台に絡みつきながら縁をはみ出し、ぶら下がるような形態をとっています。「テーブルに腰掛ける彫刻」というカロの形容がぴたりと当てはまりますし、題名の「ラップ(lap)」に含まれる「ひざ(椅子に腰掛けた時の、腰から膝頭まで)」や「(衣服の)垂れ下がった部分」といった意味も呼び起こさせます。テーブル・ピースで重要なのは、テーブルの「水平面(の高さ)」と「縁」であるとカロは言います(『アンソニー・カロ展』カサハラ画廊、1979年、4頁)。この作品でも溝形鋼はテーブルの縁に引っかかり、天板の水平線とL字鋼の左下がりの直線とが呼応するなど、水平面と縁が重要な働きをしています。 通常、台は彫刻の完成を待って後から用意されることがほとんどでしょう。台の上に置くことで、彫刻は外界から分離され、自立します。対してカロの作品では、まずテーブル(台)が存在し、彫刻はその周囲に、遅れて姿を現します。このようにしてカロは、彫刻を外界から分かつ制度・慣習としての台座でなく、作品成立のために不可欠な構造としてあるテーブルという、新たな方法・表現を生み出しました。 『現代の眼』633号

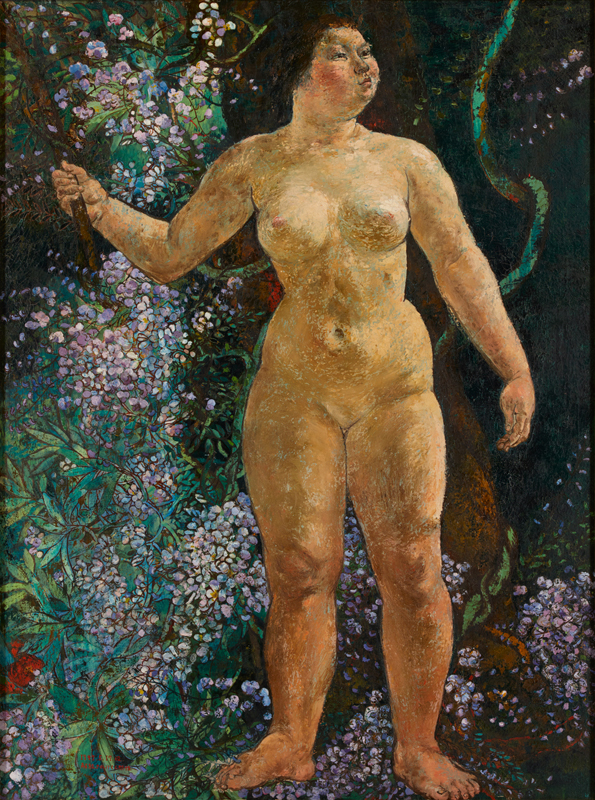

丸木俊(赤松俊子)《解放され行く人間性》1947年

丸木俊(赤松俊子) (1912–2000)《解放され行く人間性》1947年/油彩・キャンバス/130.0 × 97.0 cm/平成30年度購入 独特なタイトルは画面左下に赤の絵の具で書き込んであります。以前の展覧会では《裸婦(解放されゆく人間性)》という表記で紹介されていましたが、前所蔵者に聞けば「裸婦」の語は管理のためにつけていたとの由。そこで当館への収蔵に際し、タイトルは書き込みに従う形で改めました。 タイトルの上には「1947. 5. 17. 俊.」という書き込みも見えます。本作の初出は、1947年5月23日から6月7日まで東京都美術館で開催された第一回前衛美術展でのこと。上野でこの絵を見た人にとって、サインだけでなくタイトルと詳細な日付を書き込んだ作家の気持ちを推測するのは容易だったでしょう。少し前に、まさに人間性が解放されたばかりだったからです。 そう、その年の5月3日、日本国憲法が施行されたのでした。国民主権、基本的人権の尊重、そして平和主義。明治憲法とは全く異なる理念に基づいて生きてゆけることに対する高揚感が、「解放され行く」という現在進行形の表現になったのではないでしょうか。そしてその感覚を見えるものにするために、俊は、人物像の視線を斜め上へと向けるだけでなく、その人物を裸とし、さらにはその身体を、花の中という、場所が限定できないという意味で抽象的な空間に置いたのでしょう。 この絵の特長は、同じ展覧会に出品された俊のもうひとつの作品、《人民広場》(所在不明)と比べると明らかです。「人民広場」とはおそらく皇居前広場のこと。戦後数年間、その空間はメーデーなど様々な集会に用いられました。俊も、1946年5月19日に行われたいわゆる食糧メーデーに参加したようですから、描かれているのがほとんど女性である《人民広場》は、その体験に基づいているのかもしれません。 これと対蹠的になるように《解放され行く人間性》は描かれたのだとすれば、ここに描かれているのを単なる女性だと思ってはいけないということになります。実際、現実の裸婦なら大抵あるはずの陰毛が描かれていません。また乳房はありますが乳首の表現は不明瞭です。そうしたディテールよりも、肉体を量塊として捉えることに意識が注がれています。そして絵の具のタッチも独特で、特に左半身におけるそれは、塑像における石膏や粘土のようです。 俊は、新しい憲法のもとに生きる人間の姿を描こうとして、理想的な身体を象(かたど)ることに長けた彫刻に範をとった。そしてそれを絵画ならではの抽象的な空間においた。表明したいことがあればこその表現です。 一方、当時の美術雑誌を紐解くと、男性画家の描く裸婦は、後ろ向きであったり腰や足に布をかけていたり身をよじったりと堂々としていないものばかり。俊の作品がいかに清新であったかがよくわかります。 『現代の眼』634号

浅見貴子《梅に楓図》2009年

浅見貴子(1964 –)《梅に楓図》/2009年/墨、顔料・紙/265.0×200.0cm/平成30年度購入 浅見貴子の《梅に楓図》は、平成30(2018)年度の新収蔵作品です。浅見は2018年「第7回東山魁夷記念 日経日本画大賞展」で大賞を受賞するなど、新しい日本画の可能性を切り拓いた画家として注目されてきました。 多摩美術大学在学中ににじみ止めのドーサ引きで失敗した1988年の経験を機に、様々な試行の末、1990年代末に紙の裏側から描き、点々が効いた画風にたどりついた浅見。墨は普通に表側から重ねると鈍い墨色になるのに対し、裏から描くと重なった部分からおもてに新鮮な墨色だけが出るので、活き活きとした印象になると作家はいいます。裏から描くと最初に描いたところが表面に真っ先ににじみ出てくるため、近距離の印象の強いものから先に描くことになります。筆をスライドしつつ止めて墨をおもてに染み出させて打たれた点描に、複雑に筆線が交差して折り重なり、空気や光や葉のざわめきなども含みながら、空間の拡がりや積層的な奥行きを感じさせるその画面は、直接的な樹木の再現をはるかに超えつつも、写生時の印象もはらみ続けています。描き直しも効かず、墨の濃淡やにじみを巧みにコントロールする力量も必要ですが、作家本人ですら、完全におもてにどう現れるかは予測できないといい、逆にそうした偶然性や意外性が生む大胆な表現の展開も作品の魅力になっています。 《梅に楓図》は1年間のアメリカ留学から帰国後、天井高と奥行きのあるアトリエに戻り、縦構図が描きたくなった浅見が、自宅の庭の梅の老木と新芽の出始めたばかりの低い楓の木を描いた作品。陽光を浴びながら、梅の木と手前の楓の枝が複雑に交差し合い、光が錯綜するさまが描かれ、横方向に筆をスライドさせながら打った白く丸い点々が特徴的な作品です。作家の光や白への意識も強く感じられるこの作品の技法面について、作家はこう説明しています。「白抜き部分は墨点や墨の黒い枝と同じく裏側から、樹脂膠で溶いた胡粉とアクリル系のドーサ液を混ぜたモノで描いています。ドーサ液だけでも良いのですが、ドーサだけだと乾くと透明になってしまうので、少し胡粉を入れています。作品を描き終えると(地の部分と白抜きの線の差が無くなるようにするためと、墨色がよりはっきりするように思うので)画面の裏側全体に胡粉を塗っています」。 点と筆線の絡み合いの粗密が生動感を生み、内に凝縮する力と外へと拡散する力をあわせもつ、《梅に楓図》のエネルギッシュな画面は、空気や光や枝のざわめきを活き活きと表現し、まさに水墨画の新しい可能性を感じさせるにふさわしい作品といえましょう。 『現代の眼』635号

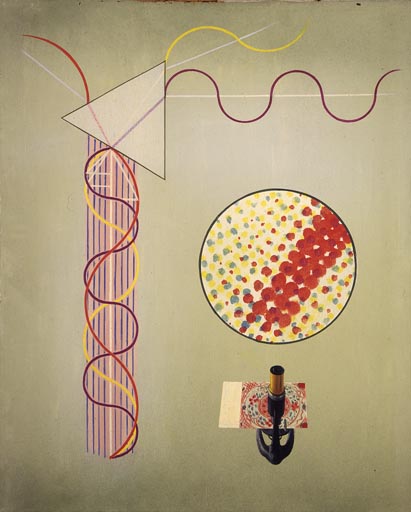

宇宙を視るためのレンズ──北脇昇のオブジェに寄せて

会場風景│撮影:大谷一郎 二科会創設者の一人・津田青楓の画塾1を経て独立美術協会を主たる発表の場とした北脇昇は、1937年、突如それまでのフォーヴィスム調を捨て、庭木や拾った植物の実などを拡大して茫漠とした背景に描いた作品を発表する。この時から1951年に病没するまでの北脇の画業を、本展は充実したコレクションによって辿る2。その仕事は大きく次の3期に分けられよう。かたちの連想を発展させた「幻想的なイメージ」の時期、自然科学や易などを駆使した「図式的な絵画」の時期、そして《クォ・ヴァディス》(1949年)に代表される終戦後の時期だ。 本展の主眼は、北脇をシュルレアリストたらしめてきた幻想的なイメージの本来の目的を、「世界の背後にある見えない法則を解き明かし、世界観のモデルを示す」3ことと捉え、図式的な絵画をその達成とみなす点にある。カントの図式論、ゲーテの植物学や色彩論、中国の易学など多彩な背景を持つ図式的な絵画は一見難解だが、本展の解説は、北脇の思考の具体的な典拠を挙げながら、それらが陰陽等で表された二極の循環による調和を表すことを示し、作品理解の間口を広げている。 ところで、図式的な絵画を幻想的なイメージの延長線上に置くとすれば、両者はどのような点で連続しているのだろうか。作品に添えられたカエデの種やカクレミノの葉、そして北脇が保管していた木片は、単に本展の興味深い余白という位置にとどまらず、北脇の関心を読み解く重要な鍵となる。小箱に詰め込んだこのような収集物を北脇は「オブジェ」と呼び、レンズを通して拡大したその姿の中に超現実を発見した4。そして、レンズの中点を画面の消失点と重ね合わせ、手前に広がる現実の世界と奥に広がる超現実の世界を補い合うものとして接続する実践こそがシュルレアリスムだと、北脇は考えた5。この二つの世界は、北脇の言葉で言い換えれば、意識と無意識、相称(対称の意)と非相称、そして巨視美と微視美の世界である。 北脇昇《綜合と分析》1940年、東京国立近代美術館蔵 超現実も天地の法則も、現実にかたちをとって現れたモノや図形を観察することによってしか、知ることはできない。図式的な絵画に見られる植物の断面図や幾何図形の採用自体は、すでに古賀春江という先駆を持つが、古賀にとってそれが経験可能な現実を離れた純粋な理念の象徴6だったとすれば、北脇のそれは、あくまで具体的な事物の観察を通じて立ち現れてくるものであった。その点で、北脇が《綜合と分析》(1940年)でレンズ越しの絵葉書をインクの網点として描いているのは興味深い。レンズの向こう側にあるのは、決して幻想ではない。 会場風景│撮影:大谷一郎 註 東京国立近代美術館が所蔵する北脇の津田青楓洋画塾時代の仕事は、練馬区立美術館「生誕140年記念 背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和」展(2020年2月21日〜4月12日)で紹介されている。本展と併せてご覧になることを強く勧める。(編集部注:同展は終了しました。) たとえば「北脇昇展」(1997年、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、愛知県美術館)出品の油彩作品の半数近くを、本展で見ることができる。 本展リーフレットより引用。 「超現実性も一種のレンズの力を借りてする観測に俟つて、初めて論議の対象たり得るもの」(北脇昇「超現実性観測室に就て」『第4回新日本洋画協会展目録』1938年)。「みかん箱のような小箱に、小石や、木片や、キラキラ光る貝殻類がゴロゴロ入れてあった。これは何に使うかときくと、かれはオブジェだといい、大きな拡大レンズを持ち出してわたしにのぞかせた。〈人間の可視的世界など、目でみるものにレンズの照明をあてるとこんなにちがってしまう。そこに超現実主義の世界があるんだ〉という意味の説明であった」(木村重夫『現代絵画の四季』近代美術研究会、1964年、164頁)。 北脇昇「相称と非相称」『美術文化』1号、1939年、7–9頁。 古賀春江「超現実主義私感」『アトリヱ』7巻1号、1930年、53–58頁。 『現代の眼』635号

没入する眼差し、再訪する絵画──「ピーター・ドイグ」展を見て

会場風景(左は《ブロッター》)│撮影:木奥惠三 たとえば《ブロッター》(1993年)の巨大な画面を前にした際に受ける感覚をいかに述べ得るだろう。雪深い森のなかの、おそらく薄く氷の張った池の端に青い防寒着姿の人物がひとり、足元の波紋を見つめて立ち尽くしている。その情景は画面に近寄っても印象派絵画のように筆触へと分解されず、はっきり認識できるままだが、どこか遠いものと感じてしまう。画面中央の人物の小ささと前景の広い水面が、眼差しとのあいだに埋めることのできない隔たりを生んでいるからである。一方で眼差しは人物の足元の波紋とともに拡散してゆき、白やピンクの絵具の塊がオールオーヴァーに点在する画面を縦横に滑走し、後景の森に前景の水面とひとしい近さを知覚してもいる。あるいは、われわれは展示室で画面の物理的実在を前にしながらも、あの人物とともに雪と朝陽ないし夕陽の反射光に包まれているとさえ言えようか。この経験をわたしたちは知っている。 「ピーター・ドイグ」展の最初のセクションを一巡して気づかされたのは、彼の1990年代の絵画の実物は、奇妙なことにも、再現された情景という様相においては印刷図版やピクセル画像以上にヴァーチャル(仮想的)に見えることだ。注視していると鑑賞者の意識の方がその場から遊離してしまう。けれどもゲルハルト・リヒターの「オイル・オン・フォト」のような、再現的イメージと現にそこにある絵具が別々のレイヤーになっている作品とは異なって、物質とイメージはきわめて薄い厚みのなかで凝縮されている。《のまれる》(1990年)や《エコー湖》(1998年)などに繰り返し描かれる水面は、われわれの眼差しが弾かれつつも吸い込まれる薄い厚みとしての画面のメタファーである。 ドイグは画業初期からモダニズムがキッチュと切り捨てた平凡で多様な文化に対する好みを隠さず、自分で撮った写真に加えて広告や絵葉書、「13日の金曜日」といった映画にイメージの源泉を求めてきた。それは画家の言葉によれば、アートワールドのエリート主義に対する冷笑的態度であり、また彼個人の経験だけでなく、一般化された記憶を喚起するためでもあったが、重要なのはしばしばそうしたイメージからオールオーヴァーに飛散する絵具や水平の帯状の構図分割といった、モダニズムが抽象絵画の特徴とみなした造形語彙が抽き出され、見る者の空間知覚と時間感覚を宙吊りにする手段へ転化されていることである。「絵画はあなたをいろいろな場所に連れていくことができる」1とドイグは言うが、まさに彼の絵を見てわれわれは幼年期の夢や彼が過ごしたカナダやトリニダード・トバゴの風景、いつか見たかもしれない映画のシーンなどを訪れる。またモダニズムとキッチュ、抽象と再現が分かれる前の二十世紀初頭の絵画──ムンク、ボナール、マティス、ホッパーにカナダのデイヴィッド・ミルンの作品、あるいはドイグ本人は知らなかったであろう本展会場の上階に展示されている日本近代洋画など──をも想起させられ、そこに胚胎されている未来の美術史を想像するよう誘われるのだ。詳述する余裕はないが本展の後半に窺えるように、ドイグ自身もある絵から次の絵へ導かれるように再訪の旅を続けており、ドイグの絵画とは鑑賞者のみならず作家をも連れて潜在性の領野を再訪する媒体=乗り物であると言えよう。 しかしながら、現代における絵画の可能性と絵画を見る喜びに捧げられた本展は開幕の直後に災難に見舞われた。言うまでもなく新型コロナウィルス対策のための臨時休館であるが、今回のパンデミックを瞬く間にもたらしたのはイギリス、カナダ、トリニダード・トバゴと大西洋を横断しながら制作し、展示をおこなってきたドイグの芸術を支える条件、つまり地球規模での人と物の移動と交流の活発化に他ならない。そのことを知ったうえで、なお一刻も早い展示の再オープンと、さまざまな人たちがその絵が肯定している多文化の混淆性を受け入れて、絵の前で言葉を交わせる日が来ることを願ってやまない。 註 「ピーター・ドイグとアンガス・クックの対話」2013年、桝田倫広、吉村真訳、「ピーター・ドイグ」展図録、東京国立近代美術館、2020年、187頁。 編集部註:この記事は臨時休館中の2020年4月24日に掲載しました。 『現代の眼』635号

開かれた絵画空間

第1章 会場風景│ 撮影:木奥惠三 絵画作品を分析する際にしばしば使われる「絵画空間」という言葉は、現実の空間とは異なる、カンヴァス上に描かれた空間を意味する。西洋絵画の歴史において、画面の奥に消失点を設ける遠近法は、現実とは切り離された、内部で完結した絵画空間を生み出してきた。しかし近代以降、絵画は奥行きと表面の戯れを通じて、絵画の前に立つ私たちの知覚に直接訴えかける、開かれた空間へと変貌する。そして絵画の近代化は、「絵画」という表現形式が西洋、とりわけフランスから世界各地に伝播していくタイミングとほぼ時を同じくしていた。もともと西洋における絵画の近代化も、非西欧圏の視覚文化を取り込むことで成し遂げられたものであり、絵画は近代以降、世界のあちこちに元来存在していた視覚のモードや新たな視覚表現と融合しながら、多様な展開を続けている、と見ることもできよう。 1959年にスコットランドで生まれ、トリニダード・トバゴ、カナダ、ロンドンといった様々な文化圏で視覚経験を養い、やがて絵画を志すようになったピーター・ドイグは、近代以降の絵画の可能性を探求している画家の一人である。とりわけドイグの絵画に見られるモティーフと筆触のあいだの揺らぎ、並置された面による平面性/奥行きの暗示、脱中心化された構図、そして人物の足が描かれないといった要素は、絵画空間がこちら側に向かって開かれているという印象を見る者に与える。また、ドイグの絵画作品における絵具のにじみや垂れ、残された複数の線、同じモティーフの反復は、描かれた時間へと私たちを誘う。そのように空間と時間が緊密に織り込まれた絵画作品を、現実の空間に配置すること、それは画家にとって制作に次ぐ創造的な行為であるはずだ。実際に、本展の展示プランも、企画者の桝田倫広研究員と、ドイグ本人によって綿密に練られたものであるという。 第2 章 会場風景│ 撮影:木奥惠三 本展の会場は、大画面のスケールを体感できるよう、非常にゆったりとした展示構成になっていた。部屋は大きく分けて4つ。1部屋目と2部屋目の前半が第1章「森の奥へ」。2部屋目の後半と3部屋目が第2章「海辺で」、そして最後の細長い部屋が第3章「スタジオのなかで──コミュニティとしてのスタジオフィルムクラブ」という非常にシンプルな構成である。「森」と「海辺」という主題は、それぞれカナダとロンドン(1986–2002年)、トリニダード・トバゴ(2002年–)を拠点とした制作時期にも対応している。通常であれば章ごとに部屋を区切ることが多いが、章解説の設置された壁を境に、各章が緩やかにつながることで、主題や制作時期を超えたドイグの探求の一貫性と変遷が可視化されていたように思う。そして各壁面に掛けられた絵画は、制作年順ではなく、隣同士、あるいは向かいあう作品の主題や色彩、構図が響きあうように配置されていた。 第1章の手前の壁に展示された、雪をモティーフにした2点の作品《ブロッター》と《スキージャケット》では、雪であり絵具でもある白が印象的だが、空間を撹乱するようなこの白は、同じ部屋の壁を覆う、カヌーをモティーフにした一連の作品にも現れている。続く部屋では、《若い豆農家》《ロードハウス》《コンクリート・キャビンⅡ》といった、手前に遮蔽物を置くことで近さと遠さを往還するような作品が並ぶ。それ以降は、比較的薄塗りで、絵具のにじみやかすれ、垂れといった偶発的な要素が残る作品が増えてゆく。 第2章に入ると、それまでの夢幻的な色彩から、島国を舞台にした鮮やかな色彩へと様変わりする。第2章の冒頭に置かれた《ラペイルーズの壁》や《赤いボート(想像の少年たち)》、《ペリカン(スタッグ)》に描かれた人物たちはどこか所在無さげで、現実と非現実の境をたゆたっているかのようだ。そして《ピンポン》で人物と背景のあいだに現れたグリッド構造は、続く部屋の《馬と騎手》や《花の家(そこで会いましょう)》でも繰り返されるが、矩形の位置がややずらされ、その隙間から背景がのぞくことで、画面の前後関係が反転するような、より複雑な空間となっている。 最後の細長い部屋は第3章に捧げられており、ドイグが友人と始めた映画の上映会のためのポスターがずらりと並ぶ。それぞれの映画のワンシーンが切り取られているものがほとんどで、絵画制作にあたってドイグが時に映画を参照していたことを考えると、ラフな筆致で描かれたこれらのポスターからも、ドイグがものを見る視点が浮かび上がってきた。 第3 章 会場風景│ 撮影:木奥惠三 絵画作品32点とポスター40点という出品点数は決して多いとは言えないが、ドイグの画業の変遷を示す厳選された作品群と、考え抜かれた作品の配置によって、ドイグの絵画空間を十全に体感することのできる個展が実現していた。そして新型コロナウイルスの感染拡大防止のため延期を余儀なくされた本展のウェブサイトでは、展覧会場の3DVRも公開された。それはもちろん自身の身体で会場を歩き、作品の前に立つ経験とは異なる。しかし、床や天井を含めて360度見渡せるヴァーチャル空間のなかで、絵画に近づき、その筆触が見えるほどに拡大することができるこのメディアは、記録としてはすでに十分な情報を含んでいる。そして今後VR体験のためのデバイスが普及し、VR空間と私たちの身体感覚がリンクするようになれば、それは様々な事情で展覧会場に足を運べない人々にとって、鑑賞の新たな手段となる可能性を秘めているだろう。 『現代の眼』635号