の検索結果

の検索結果

No image

No image

バロック、ウィン

ひとつの陶器を五人の陶芸家が作る(沈黙による試み)

本作は、2013(平成25)年の第55回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館での個展に際して制作されたもの。その個展では、東日本大震災を踏まえ、震災後の社会をどのようにして作るかというテーマの下、協働作業をテーマとする映像作品や写真作品が出品されました。本作では、工房にあるひとつの轆轤を囲んで、年齢も性別もキャリアも異なる5人の中国人の陶芸家が一緒に陶器を作っています。当然ながら意見は食い違うわけですが、どのようにその協働作業は「終わり」を迎えるのでしょうか。なお田中はこの個展で、日本館としては初の「特別表彰」を受賞しました。

千羽鶴

冬の鹿児島県の出水で、数千羽の鶴が飛び立つ光景を目の当たりにしたという加山は、「千羽鶴」の主題を描くうえで、琳派の造形言語を研究しました。左右に配された日月と、両者を分かつ波涛文を背景に、群れをなす鶴が、右隻から左隻に向かって、まるで螺旋を描くように旋回しながら飛んでいく。同形の反復によって生まれる鶴の帯は、明らかに宗達の《鶴下絵和歌巻》(17世紀、京都国立博物館蔵)に着想を得ていますが、その雄大な空間の生み出す効果は加山の独創といえるでしょう。

荒磯(ありそ)

画面を青い波で覆いつくした構図がダイナミックです。《丹鶴青瀾》を描いた半年後に、再び波の絵に取り組んだ百穂は、鶴に代えて小さな千鳥の群を配することで、波の雄大さをさらに引き立てています。一歩近づいてよく見てください。蕨の束をさばいたような波や、オタマジャクシのような飛沫が見えますか?この独創的かつ繊細な描写は、中国・漢の時代の漆器に施された文様をヒントにしたようです。友人である吉川霊華と鏑木清方は、これを「音符」に例えました。

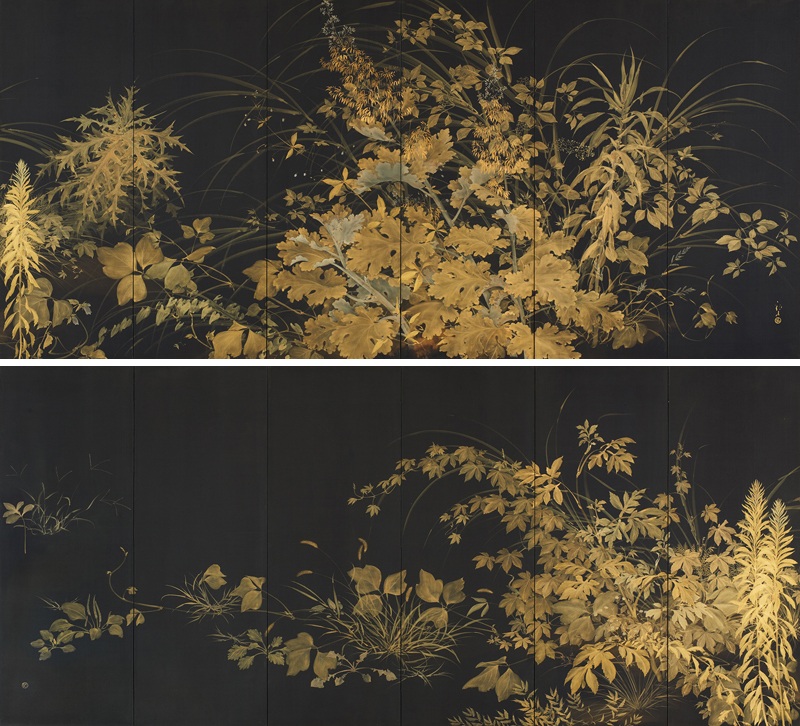

草炎

紺地に金泥という取り合わせからは、紺紙金泥経が連想されます。平安時代や鎌倉時代に作例が残る、紺色に染めた料紙に金泥で経文や扉絵を書したおごそかな装飾経です。他にも、黒地に秋草の着物を連想する人や、漆器の蒔絵を思い浮かべる人もいるかもしれません。では質問です。描かれた光景は夜でしょうか?それとも灼熱の昼間でしょうか?正解はありません。見る人がこの作品から何を連想し、何と結びつけて理解したかによって、夜と見るか昼と見るかはっきり分かれるのが興味深いところです。

門

1969(昭和44)年、当館は発足の地である京橋から、ここ竹橋に移ってきました。竹橋本館の設計は谷口吉郎(1904–79)、当館の評議員だった石橋正二郎氏(1889–1976、当時ブリヂストンタイヤ株式会社会長)の建物寄贈によるものです。巨大な彫刻である《門》は、この新築移転にあわせる形で制作されました。イサム・ノグチは、父で詩人の野口米次郎(1875–1947)と、母でジャーナリストのレオニー・ギルモア(1873–1933)の間に生まれ、アメリカと日本で活動した彫刻家、デザイナー、造園家です。ノグチの生前、《門》はその指示により塗り替えのたび色を変更し、結果として「赤+黒」「青」「黄+黒」の3つのヴァージョンができました。ノグチが没した後は、この3ヴァージョンを守り、適宜塗り替えを行っています。

No image

No image

「棟方志功展」混雑時の入場制限について

混雑時は展示室への入場制限を行います。入場までお待ちいただく場合がございますのであらかじめご了承ください。 入場制限を行う場合は本展公式X(旧Twitter)アカウントで待ち時間を更新いたします。なお、ハローダイヤル(050-5541-8600)でもご確認いただけます。 現在、「生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ」は午前中混雑しています。午後以降のご来館をおすすめいたします。 11月27日(月)臨時開館を行います。詳しくは11月27日(月)臨時開館のお知らせをご確認ください。 障害者手帳をお持ちの方とその付添者は係員にお声がけください。

資料紹介#5 |『美術史評』と『記録帯』

『美術史評 第1次』創刊号(1971年2月)~4号(1972年3月)、『美術史評 第2次』創刊号(1972年8月)~4号(1975年12月) 本稿でご紹介する『美術史評 第1次』(全4号)と『美術史評 第2次』(全5号)、『記録帯』(全5号)は、1969年の学園闘争の最中、多摩美術大学の学生によって結成された「美術家共闘会議」(通称、美共闘)を前身とする、「美共闘Revolution委員会」(1971年結成)が1971年から1978年にかけて編集・発行していた雑誌です。美共闘および美共闘Revolution委員会のメンバーには、議長を務めた堀浩哉や、刀根康尚、彦坂尚嘉、山中信夫、石内都、宮本隆司らが名を連ねました。これらの印刷媒体は単なる機関誌にとどまらず、展覧会を前提とする既存の美術に対抗する、新たな表現の場になっていたことで知られています(詳細はリストをご確認ください)。 『美術史評』は二期に分かれて刊行されました。第1次の初期には同人による論考の掲載を主としていましたが、後期に入ると投稿論文の掲載が増え、同人以外にも誌面を開放していく姿勢が伺えるようになります。第2次では先の同人を解体後、新体制で臨み、高松次郎などの外部執筆者を交えるようになります。また、渡辺哲也「波打つ波」(『美術史評 第2次』4号(1975年12月))のように誌面に刺繍を施すなど、プラクティカルな表現も見られます。同時期に刊行された『記録帯』は、柏原えつとむをメンバーに加え、パフォーマンスや現地制作など、ものとして残り難い作品を写真や批評文を用いて記録することにより新たな表現を追求しました。 これらの印刷物は、1970年代初頭の美術動向を跡付ける重要な資料と言えるでしょう。2022年に堀浩哉氏より、当館で欠号となっていた巻号をご寄贈いただきました。その中には、印刷の際に用いた刷版をカバーした貴重な1冊(『美術史評 第2次』4号(1975年12月))も含まれています。 資料の利用には、事前に申請手続きが必要です。詳しくは当館のウェブサイトをご確認ください。 『美術史評 第2次』5号(1978年3月)、『記録帯』創刊号(1972年6月)~5号(1977年6月) 刷版がカバーされた『美術史評 第2次』4号(1975年12月) 資料名巻号発行日資料ID特集名等美術史評 第1次1号1971年2月190006942美術史評 第1次2号1971年6月190006943美術史評 第1次3号1971年10月190006944美術史評 第1次4号1972年3月190006945「美術史評」最終号にあたって 美術史評 第2次創刊号1972年8月190006951美術史評 第2次2号(通巻6号)1973年4月190006952<美共闘>資料1970年・夏 美術史評 第2次3号(通巻7号)1974年4月190006953美術史評 第2次4号(通巻8号)1975年12月190006954美術史評 第2次5号(通巻9号)1978年3月190006955総特集: 憂欝なる80年代文化を踏破せよ! 記録帯 : art & document 創刊号1972年6月190006956記録帯 : art & document 2号1972年11月190006957特集: 菅木志雄記録帯 : art & document 3号1973年5月190006958カタログ上巻 ‘73/5・<実務>と<実地>・12人展記録帯 : art & document 4号1973年5月190006959カタログ下巻 ‘73/5・<実務>と<実地>・12人展記録帯 : art & document 5号1977年6月190006961特集: 堀浩哉 柏原えつとむ著 付録あり 『現代の眼』638号

二重の眼鏡で見る自分—「生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ」に寄せて

個人的な話から始めることをお許しいただきたいが、社会現象としての棟方志功にかつてなく光をあてた本展は、1960年代生まれの筆者を一気に昭和へと連れ戻した。私にとって棟方はまず、目がぱっちりとして頬の丸い美女の顔を描く人であり、瓶底眼鏡を版木すれすれに寄せて、一心不乱に彫る人であった。そのイメージは大人になるまで変わらなかった—というより、そのまま棟方を忘れた、と書くのが正しい。就職して日本の近代版画を一から知り始めた頃、棟方についてまさに目から鱗が落ちた瞬間があったのをはっきりと覚えている。職場の机で、没後10年を記念した「棟方志功展」の図録[図1]を開いた時であった。「本当は」とてつもない作家だったのだと悟り、無知を恥じた。この展覧会は、棟方の本領を木版画と定め、造形上の特色のほとんどが出揃った戦前期を重視する骨太な企画で1、戦前期の大半を占める墨摺作品は、図録では今日から見れば簡素なモノクロ印刷で掲載されていた。ニュアンスが飛んで黒と白の面がせめぎあい、文字や図形が蠢き乱舞するかのような作品群が、強烈なインパクトをもって私を圧倒した。その後いくつかの版画展を担当して不束ながら棟方作品にもふれた筆者は、昭和の子供と令和の学芸員という二つの視点から本展を見たことになる。 図1 『棟方志功展』(東京国立近代美術館、愛知県文化会館美術館、西宮市大谷記念美術館、朝日新聞社、1985年)表紙(デザイン:浅井潔) 展覧会は、会場が在る三つの地域—青森・東京・福光を主軸にすることで、棟方を支えた人的ネットワークや、棟方が時代と環境、場に即応しながら制作し(たとえば版木の乏しい福光での倭画の深化や黒地の発見[図2])、造形を展開した事実を巧みに浮かびあがらせる構成をとる。場という意味では、棟方の展覧会では得てして強調される個や独自性よりも、公の視点から再検証しようとする新鮮さが印象に残った。それは棟方がいかに見せ、いかに見られたかの洗い直しと言い換えてもよい。展示風景の写真を数多く掲出し、表装を含めた発表当初の見せ方を尊重して露出展示を多用したのも、展示の展示といった趣があって心が躍った。これによって、棟方が一般的な天然/野のイメージに反し、額や屏風、掛軸、巻物、あるいは装幀のそれぞれに尺をあわせた細やかな仕事をなしたこと、奔放と計算のバランスをとるデザイン感覚に長け、造形のみならず展示空間にも意識的であったこと、さらには公共建築に目配りすることで、戦後日本の復興とともに、花井久穂氏(東京国立近代美術館主任研究員)のいう「みんなのムナカタ」が生成されてゆく過程がありありと可視化されていた。 図2 会場風景|左:《華厳松》(1944年、躅飛山光徳寺蔵)|撮影:木奥惠三 筆者がとりわけ面白く見たのは、1937年の大屏風《東北経鬼門譜》から振り返ると二段掛の《門舞男女神人頌》(1941年)と三段で構成された屏風《幾利壽當頌耶蘇十二使徒屏風》(1953年)が開ける展示構成だ[図3]。戦争をまたいで、棟方の画面と形式が戦略的に拡張してゆくさまが、ライブ感をもって伝わる流れであった。対照的に、装幀の小さな仕事をこれまでになく丹念に跡付ける試みは、文学あるいは文字そのものへの愛着が、棟方を確実に栄光へと導いたことを改めて認識させた。そして終盤、被写体としての棟方にフォーカスして彼が写真/映像の時代のスターであったことを存分に見せつつ、自画像へと視点を移動して終幕する組み立ても巧みであった。自画像が大集合した壁面と向きあう形に配置された《大印度の花の柵》(1972年)で、ゴッホに始まった棟方の画業が、振り出しを噛みしめるようにして大団円を迎えている。ゴッホの向日葵を墨摺の木版画に焼き直し、花瓶にはキャラクターのごとく自画像を描きこむ大胆不敵—。棟方には、時代のアイコンとなった自身がはっきりと見えていたに違いない。それを、展示をしめくくる秀逸な写真「TVに出た自分を二重の眼鏡で見る」(1969年、撮影:飯窪敏彦)が見事に象徴している。 図3 会場風景|左から《門舞男女神人頌》(1941年、個人蔵)、《幾利壽當頌耶蘇十二使徒屏風》(1953年、五島美術館蔵)|撮影:木奥惠三 版画史から見れば、最初期に影響を受けた古川龍生や平塚運一との絡みや、日本版画協会との関係などもう少し語ってほしかったし、日本の現代版画を世界に知らしめた棟方が、なぜ晩年に「…この画業五十年ながら、同業の一人にも、訪ねもせず訪ねられもせずで、現在もつづいています。—全く、どんなことでしょうか」と語らねばならなかったのかは2、自分に課すべき問いとして残った。だが、版画界をはみださざるをえない棟方の、陳腐な表現だが画角の広さを、本展が改めて見せつけたのもまた事実である。そして、筆者を含む昭和の公衆に浸透したイメージが、本人も関与して形成されたことも。本展が提起する棟方神話の再考をふまえて、ようやく私たちは、棟方志功の造形を語り直し得る地平に立てたのかもしれない。 註 『生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ』(富山県美術館、青森県立美術館、東京国立近代美術館、NHK、NHKプロモーション、2023年)8頁筆者はこの展覧会を見ていない。 棟方志功『わだばゴッホになる』(日本経済新聞社、1975年)110頁 『現代の眼』638号

屋根の熱気に吹きつけられ、祖父の顔は頭蓋骨のようにもう色褪せて見える。ところで彼は何といったのでしたっけ?灼熱の焼きごてを眼に入れられようとしたときに。「僕の美しいお友達、火よ。もう少しやさしくお願いします」。大丈夫。安心なさって。姉は日傘を取りにいき、祖父は指先をまるく尖った舌で冷やしていた。

2枚の画面(※)を、時間をかけて眺めてみましょう。たとえば画面上辺中央の緑の「7」のような形。どちらの画面にもそっくりなものがあります。あるいは画面向かって左下隅の糸切ばさみのような形。色やタッチや背景をなす別のタッチは違っても、やはり同じ形をしています。こうして、色やタッチ、タッチ同士の分割を変えながら、2枚の画面がほぼ同じ構図を持っていることが徐々にわかってきます。ここでは勢いのあるタッチは、決して「激情」で描かれたものではなく、じっくりと思考された末に生み出されたものなのです。タイトルはどうでしょう?違う話を語っているのに、火、熱、老人など共通する要素があります。また、地の文→「セリフ」→地の文という構成も一緒です。つまり、絵画面もタイトルも、似ているようで異なる二つの要素間の関係で出来ているのです。最終的に、つやつやとした絵具の盛り上がりを持つ、物質感のあるこの絵画の本当の経験は、2枚の画面と二つのタイトルの間を忙しく往復する、見る者の視線の運動(当然まったく物質感を持ちません)の中にしか立ち現われて来ないのかも知れません。※https://www.momat.go.jp/collection/o01137