の検索結果

の検索結果

こども+おとな工芸館 もようわくわく

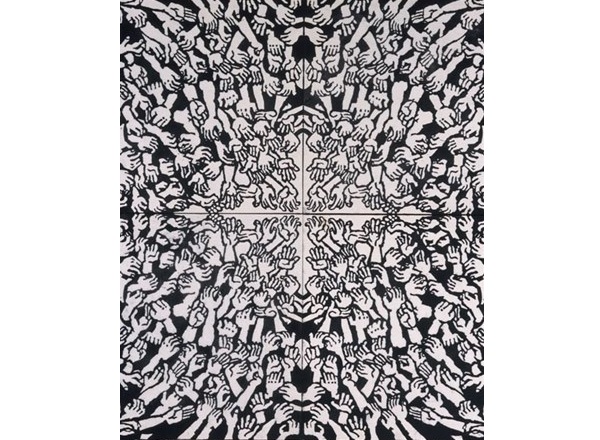

概要 1本の線、あるいは小さな丸。2つ3つと並べていくと、リズムが生まれ、心おどる模様となります。そして模様となったとたん、単なる図形だったときには予想もしなかったニックネームで呼ばれ出します。2本ずつ、直線がコンビのように並んで走ると「双子縞」。曲線だったら「よろけ縞」。複数の丸は「水玉」で、もっと小さな丸がいっぱい集まれば「鮫」、規則正しく配置された三角形や六角形は「鱗」や「亀甲」と、例をあげればキリないほど。名前の内容は状態の描写から別のものへの見立てまでさまざまですが、そこには人の心理に働きかけるかたちへの関心の強さがうかがわれ、また名前をつけることによって育まれるイメージが模様の楽しみを広げているようです。 さて私たちの周辺を見渡せば、幾何学模様のみならず、花や動物、景色、自然現象、文字に日用品など、その範囲は無限!ありとあらゆるものが模様となって、私たちの生活を彩り、豊かにしています。それに模様は、ただ表面的な飾りのためだけに用いられているわけではありません。モチーフとなったものに備わる力を借りて、無事に、健やかに、リッチに、美しく、幸あれと願う気持ちがこめられているのです。そして最新作からはるか彼方の古典まで、すべてにおいてそれが模様として成立したときのひらめきと喜びが息づいてもいます。 シンプルなのもカッコイイけど、模様を見ればやっぱりワクワク。こどもも大人も、模様の魅力にときめく夏です。 長尾紀寿《祀−牛玉寶印神木争奪》1988年(部分) 加藤土師萌《辰砂魚藻文壺》 1951年頃 加藤土師萌《萌葱金襴手丸筥》 1958年 イベント情報 楽しく学べる教育プログラム 工芸館では、夏休みが楽しくなるプログラムをご用意しております。 (1)もよう×スタンプラリー もようのナゾにぶつかったら、セルフガイド(作品解説リーフレット)が手がかりになるよ。スタンプをすべて集めたもようマスターには、ミニプレゼントをさしあげます。対象:中学生以下(先着2,000名) (2)みんなでつくるもよう図鑑 イチオシもようを絵とメッセージでみんなに紹介しよう。会期中、工芸館で大公開!対象:中学生以下(先着2,000名) (3)おとなセルフガイド 大人だって知りたい、学びたい!そんな声にお応えして、今年は大人向けのセルフガイドもご用意しました。対象:一般(先着6,000名) (4)親子でタッチ&トーク/タッチ&トーク(一般) 会期中の水・土曜日 14:00-15:00作品にさわったり、驚きのエピソードを聞けば、もようはますます面白い!親子でタッチ&トークは、小さなお子さん連れもお気軽にご参加いただけます。小学生以下の方には、ジロジロめがねをプレゼント。 (5)こどもギャラリートーク 7月20日(日)/おとなギャラリートーク 8月17日(日) 各日ともに 14:00-15:007月はこども向けに楽しく、8月はもっとくわしく知しりたい方のために。当館研究員がご案内します。 (6)こどもタッチ&トーク 【申込制・抽選】★*応募受付は終了しました 7月21日(月・祝)、22日(火)、8月24日(日)、25日(月) 各日ともに13:30~15:00もようのヒミツを探ったあとは、ワクワクもようグッズをつくってみよう。対象:3歳~小学4年生(各回15名、抽選) (7)沈金ワークショップ 【申込制・抽選】★*応募受付は終了しました 7月27日(日)、28日(月) 13:30~16:00「沈金」は漆をぬった面を沈金刀(ノミ)でほり、ほった溝に金粉などをうめて装飾する技法です。今回は、黒くつややかな漆の奥から金が輝くお盆づくりに挑戦します。 先生:小森邦衞さん(漆芸家・人間国宝)、西勝廣さん(漆芸家)、國田一春さん(漆芸家)対象:小学5年生~中学3年生(各回15名、抽選) ※沈金刀を使用します。 ※いずれも参加費不要[18歳以上の方(65歳以上・高校生は除く)は要観覧券]※申込制のイベント以外は予約不要(10名以上のグループでのご参加の際はcg-kids2014#momat.go.jpまで事前にご相談ください) 「#」を「@」(小文字)に変更してメールを送信して下さい。※7/22、28、8/25はイベントのみ実施、工芸館は休館日です。 開催概要 東京国立近代美術館 工芸館 2014年6月28日(土)~8月31日(日) 10:00-17:00(入館は閉館30分前まで) 月曜日(7月21日(月・祝)は開館)、7月22日(火) 一般210円(100円) 大学生70円(40円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、障がい者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障がい者手帳をご提示ください。 ※お得な観覧券「MOMATパスポート」でご覧いただけます。※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。 7月6日(日)、8月3日(日) 東京国立近代美術館 音丸耕堂《彫漆紫陽花茶器》 1994年 鈴田照次《紬地木版摺松文着物》 1972年

所蔵作品展 花

概要 工芸家は、さまざまな技法と素材を駆使しながら豊かな自然が育む花の美しさを描き、さらに装飾化して花の表現を展開しています。季節が巡り、訪れる春にふさわしく「花」を主題とした作品に焦点を当て、選りすぐったコレクションをお楽しみください。 北大路魯山人《色絵牡丹文鉢》1935年頃 板谷波山《彩磁延寿文水指》1942年 初代宮川香山《鳩桜花図高浮彫花瓶》1871-82年頃 楠部彌弌《彩埏花瓶 夏日》1976年 二代横山彌左衛門(孝純)《菊花文飾壺》1886-89年登録美術品 喜多川平朗《縹地牡丹唐草羅地錦 霊芝雲文金襴》1960年 松田権六《蒔絵螺鈿有職文飾箱》1960年 出品作品リスト 品目作家名(和)作家名(ヨミ)作家生年作家没年題名(和)制作年技法陶磁板谷波山イタヤ、 ハザン18721963彩磁延寿文水指1942磁器陶磁十三代今泉今右衛門(善詔)イマイズミ、 イマエモン (13ダイ) (ヨシノリ)19262001色鍋島薄墨石竹文鉢1982磁器陶磁十三代今泉今右衛門(善詔)イマイズミ、 イマエモン (13ダイ) (ヨシノリ)19262001色絵薄墨珠樹文蓋付瓶1989磁器陶磁加藤土師萌カトウ、 ハジメ19001968萌葱金襴手丸筥1958磁器陶磁加藤土師萌カトウ、 ハジメ19001968紅地金襴手菊花文飾壺1961磁器陶磁加藤土師萌カトウ、 ハジメ19001968色絵金彩菊文水指1964磁器陶磁北大路魯山人キタオオジ、 ロサンジン18831959金彩雲錦鉢1951陶器陶磁北大路魯山人キタオオジ、 ロサンジン18831959色絵牡丹文鉢c.1935磁器陶磁北大路魯山人キタオオジ、 ロサンジン18831959色絵金襴手蓋物c.1940磁器陶磁七代錦光山宗兵衛キンコウザン、 ソウベイ (7ダイ)18681927上絵金彩花鳥図蓋付飾壺c.1884-97陶器陶磁楠部彌弌クスベ、 ヤイチ18971984彩埏花瓶 夏日1976磁器陶磁十二代酒井田柿右衛門サカイダ、 カキエモン (12ダイ)18781963色絵草花文蓋物1957磁器陶磁十四代酒井田柿右衛門サカイダ、 カキエモン (14ダイ)19342013濁手つつじ文鉢1986磁器陶磁島田文雄シマダ、 フミオ1948 彩磁朝鮮朝顔文大皿2008磁器陶磁田村耕一タムラ、 コウイチ19181987白泥椿文壺1969陶器陶磁富本憲吉トミモト、 ケンキチ18861963色絵金銀彩四弁花文飾壺1960磁器陶磁富本憲吉トミモト、 ケンキチ18861963色絵草花文角鉢1937磁器陶磁富本憲吉トミモト、 ケンキチ18861963色絵染付菱小格子文長手箱1941磁器陶磁富本憲吉トミモト、 ケンキチ18861963色絵薊文角鉢1938磁器陶磁富本憲吉トミモト、 ケンキチ18861963染付角箱1935磁器陶磁富本憲吉トミモト、 ケンキチ18861963色絵皿1942磁器陶磁初代永澤永信ナガサワ、 エイシン (1ダイ)18611919白磁籠目花鳥貼付飾壺*個人蔵c.1877磁器陶磁初代松本佐吉マツモト、 サキチ (1ダイ)18841942彩果文花瓶1937磁器陶磁初代宮川香山ミヤガワ、 コウザン (1ダイ)18421916鳩桜花図高浮彫花瓶c.1871-82陶器染織喜多川平朗キタガワ、 ヘイロウ18981988紫牡丹唐草文羅地金襴1959絹、羅金染織喜多川平朗キタガワ、 ヘイロウ18981988黄地牡丹文倭錦1960絹、錦染織喜多川平朗キタガワ、 ヘイロウ18981988縹地牡丹唐草羅地錦 霊芝雲文金襴1960絹、羅地錦、金襴染織喜多川平朗キタガワ、 ヘイロウ18981988桐竹鳳凰文綾1961絹、綾染織喜多川平朗キタガワ、 ヘイロウ18981988打掛唐織萌黄地牡丹文1963絹、唐織染織木村雨山キムラ、 ウザン18911977縮緬地友禅梅文訪問着1966絹、友禅漆工磯矢阿伎良イソヤ、 アキラ19041987はないかだ文様長手文庫1934漆、蒔絵漆工太田儔オオタ、 ヒトシ1931 籃胎存清香合 菖蒲c.1991漆、籃胎、存清漆工小椋範彦オグラ、 ノリヒコ1958 乾漆割貝蒔絵飾箱 半夏生1997漆、乾漆、蒔絵、螺鈿漆工小椋範彦オグラ、 ノリヒコ1958 蒔絵盤 山芋2000漆、蒔絵、螺鈿漆工音丸耕堂オトマル、 コウドウ18981997彫漆貝母文菓子器c.1960漆、彫漆漆工佐々木英ササキ、 エイ19341984蒔絵彩切貝短冊箱 尾瀬の朝1982漆、蒔絵、螺鈿漆工高野松山タカノ、 ショウザン18891976牡丹木地蒔絵手箱1956漆、蒔絵漆工田口善国タグチ、 ヨシクニ19231998カサブランカ蒔絵飾箱1994漆、蒔絵、螺鈿漆工田口善国タグチ、 ヨシクニ19231998切貝蒔絵色紙箱 花の薫1994漆、蒔絵、螺鈿漆工田口善国タグチ、 ヨシクニ19231998花園蒔絵飾箱1987漆、蒔絵、螺鈿漆工二十代堆朱楊成ツイシュ、 ヨウゼイ (20ダイ)18801952彫漆六華式平卓1915漆、彫漆漆工寺井直次テライ、 ナオジ19121998金胎蒔絵水指 春1976漆、金胎、蒔絵、卵殻漆工寺井直次テライ、 ナオジ19121998夕顔書類箱1957漆、卵殻漆工二代礪波宗斎トナミ、 ソウサイ (2ダイ)19182004蒔絵花の図箱1968漆、蒔絵、卵殻漆工広川松五郎ヒロカワ、 マツゴロウ18891952錆うるし手文庫 花束1929漆漆工本間蕣華ホンマ、 シュンカ18941991浄飾筥1966漆、蒔絵漆工松田権六マツダ、 ゴンロク18961986蒔絵桜鳥平卓1956漆、蒔絵、平文漆工松田権六マツダ、 ゴンロク18961986蒔絵玉すだれ文盤1953漆、蒔絵漆工松田権六マツダ、 ゴンロク18961986蒔絵螺鈿有職文飾箱1960漆、蒔絵、螺鈿漆工松田権六マツダ、 ゴンロク18961986螺鈿桜文椀1966漆、螺鈿漆工松田権六マツダ、 ゴンロク18961986長生の器1940蒔絵、色漆漆工松田権六マツダ、 ゴンロク18961986梅花文一閑張香合1943漆、和紙、蒔絵漆工三田村自芳ミタムラ、 ジホウ18861979春秋蒔絵茶箱c.1950漆、蒔絵漆工室瀬和美ムロセ、 カズミ1950 きすげ蒔絵小箪笥1991漆、蒔絵漆工六角紫水ロッカク、 シスイ18671950金胎蒔絵唐花文鉢c.1935漆、金胎、蒔絵金工金森宗七カナモリ、 ソウシチ18211892花鳥文様象耳付大花瓶*個人蔵c.1892銅金工駒井音次郎コマイ、 オトジロウ18421917鉄地金銀象嵌人物図大飾皿*個人蔵c.1876-85鉄金工内藤四郎ナイトウ、 シロウ19071988花喰鳥額c.1960銀金工内藤四郎ナイトウ、 シロウ19071988朧銀花喰鳥筥1965朧銀金工内藤四郎ナイトウ、 シロウ19071988銀草花文皿1972銀金工西村敏彦ニシムラ、 トシヒコ18891947胡桃鉢1929青銅、鋳造金工西村敏彦ニシムラ、 トシヒコ18891947銅七宝彩梅に鶯替喫煙具c.1932鍛造、銅、七宝金工増田三男マスダ、 ミツオ19092009金彩梅花垣水指1985銅、鍍金金工増田三男マスダ、 ミツオ19092009花器 葱文1987銅、鍍金金工二代横山彌左衛門(孝純)ヨコヤマ、 ヤザエモン (2ダイ) (タカズミ)18451903菊花文飾壺1886-89黄銅木工大坂弘道オオサカ、 ヒロミチ1937 黒柿蘇芳染拭漆宝相華文嵌荘箱 西華2007黒柿、指物、象嵌(錫)木工木内半古キウチ、 ハンコ18551933菊象嵌呉服盆1913木(桑)、指物、象嵌木工鈴木留斎スズキ、 リュウサイ18811930桑硯箱c.1926-30木(桑)、指物ガラス岩田藤七イワタ、 トウシチ18931980黒牡丹1964ガラス、宙吹きガラス藤田喬平フジタ、 キョウヘイ19212004飾筥 夜桜1996ガラス、型吹き人形平田郷陽ヒラタ、 ゴウヨウ19031981桜梅の少将1936桐、木彫、着せつけグラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965植物写生帖 春之部一20世紀前半紙、鉛筆、水彩グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965植物写生帖 春之部二20世紀前半紙、鉛筆、水彩グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965植物写生帖 夏之部20世紀前半紙、鉛筆、水彩グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965植物写生帖 秋之部一20世紀前半紙、鉛筆、水彩グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第1輯-3 ぼたん(牡丹)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第2輯-3 つはぶき1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第3輯-4 れんげう(連翹)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第4輯-1 つばき(椿)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第5輯-1 そめゐよしの(染井吉野)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第6輯-1 ばら(薔薇)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第7輯-3 あぢさゐ(紫陽花)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第8輯-4 のぼたん(野牡丹)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第9輯-5 なつずゐせん(夏水仙)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第10輯-3 ふぢ(藤)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第11輯-2 ほたるぶくろ(蛍袋)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第12輯-2 ふよう(芙蓉)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第13輯-2 うばゆり(姥百合)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第14輯-3 やましゃくやく(山芍薬)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第15輯-3 あぶらな(油菜)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第16輯-3 うらしまさう(浦島草)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第17輯-4 なし(梨)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第18輯-3 ひゃくじっこう(百日紅)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第19輯-2 やぶくわんぞう(籔萱草)1929-34木版グラフィック・デザイン杉浦非水スギウラ、 ヒスイ18761965「非水百花譜」第20輯-3 おもだか(澤潟)1929-34木版工業デザインドレッサー、 クリストファードレッサー、 クリストファー18341904植物・虫模様線刻ティーセット1879真鍮、錫メッキ工業デザインドレッサー、 クリストファードレッサー、 クリストファー18341904花模様スープ皿 ペルシア1884陶器、色絵工業デザインドレッサー、 クリストファードレッサー、 クリストファー18341904小花模様のティーカップ・セット1875ボーンチャイナ、色絵工業デザインドレッサー、 クリストファードレッサー、 クリストファー18341904草花文隅切角皿c.1886-90陶器、色絵その他の工芸斎田梅亭サイタ、 バイテイ19001981截金菱花文飾筥1979木、金属箔、截金工芸資料富本憲吉トミモト、 ケンキチ18861963高原の薊1938墨、紙 イベント情報 ギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 2014年3月23日(日)2014年4月20日(日) 14:00 ‐ 15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。作品の見どころを、展示室で作品を鑑賞しながら解説する<トークコーナー>と、著名作家の作品や資料・制作工程資料などを実際に手にとったりさわりながら鑑賞いただける<タッチコーナー>の2部構成で、さまざまな角度から展覧会の見どころを紹介します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00 – 15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) 開催概要 東京国立近代美術館 工芸館 2014年12月5日(金)~2015年2月15日(日)※会期中、一部作品の展示替えをおこないます。前期:12/5(金)~2015/1/4(日) 後期:2015/1/6(火)~2/15(日) 10:00-17:00(入館は閉館30分前まで) 月曜日(2015年1月12日は開館)、年末年始(12月28日(日)-1月1日(木・祝))、2015年1月13日(火) 一般210円(100円) 大学生70円(40円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、障がい者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障がい者手帳をご提示ください。 ※お得な観覧券「MOMATパスポート」でご覧いただけます。※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。 12月7日(日)、1月2日(金)、1月4日(日)、2月1日(日) 東京国立近代美術館

共催展「日本伝統工芸展60回記念 工芸からKOGEIへ」

概要 1950(昭和25)年に施行された文化財保護法は、建造物や絵画、工芸品などの目に見える有形の「物」(有形文化財)だけでなく、工芸技術や芸能など、特定の個人や団体が伝承し体得している目に見えない無形の「技」を「無形文化財」と定義し、その保存と活用を図ることとしました。それは世界に類のない画期的な制度であるとともに、今日では多くの国々がその存在意義を評価しています。 その後、1954(昭和29)年に「文化財保護法」が改正されると、無形文化財の中で重要な「技」を重要無形文化財として指定し、その「技」を高度に体得している人を重要無形文化財の「保持者」(人間国宝)として認定する制度が確立され、芸術上、歴史上とくに価値の高い伝統工芸の技の存在が、作品を通して具体的に示されることになりました。 そして同じ年に第1回展が開催された日本伝統工芸展は、こうした伝統技術に基づく優れた工芸作品によって、伝統工芸の素晴らしさを人々に伝え、それと同時に、伝統工芸を志す多くの優れた作家を輩出するという、大きな役割を果たしてきたといえましょう。 今日、先達たちの努力によって独自の発展を遂げた日本の「工芸」は、Craftではなく「KŌGEI」として、そのクオリティーの高さが評価され、まさに世界に発信するチャンスを得ようとしています。そこで今秋、日本伝統工芸展が60回目を迎えたのに因んで、伝統工芸の「今」を概観し、そして「未来」を見据えてみたいと考えます。重要無形文化財の指定・認定の制度のねらいは、「技」の保存と活用を図り、後世に伝えることにありますが、保持者を含めた工芸家は、「技」の伝承だけでなく、個人の美意識にもとづく作品を創造することで、新たな伝統を築き上げようとしています。本展ではそうした意志を、新たな発想と深い思考を見せる現役作家97名の代表作で紹介します。 森口邦彦 《友禅訪問着 黄唐茶格子文》1993年 個人蔵 出品作家 (部門別、五十音順) 【陶芸】 石橋裕史、伊藤赤水、今泉今右衛門、岡田泰、隠﨑隆一、神谷紀雄、神農巌、鈴木徹、武腰潤、中田一於、中島宏、中村清吾、浜岡満明、福島善三、前田昭博、前田正博、宮尾昌宏、室伏英治、吉田幸央 神農巌《堆磁線文鉢》2012年 浜岡満明《光輪文黒器》2012年 前田昭博《白瓷壺》2012年 【染織】 伊藤敦子、釜我敏子、小林佐智子、小宮康正、新里玲子、鈴田滋人、玉那覇有勝、築城則子、土屋順紀、二塚長生、細見巧、堀直子、真栄城興茂、松枝哲哉、村上良子、森口邦彦 土屋順紀《紋紗着物 誦月吟花》2012年 森口邦彦《友禅訪問着 位相開花文様》2010年 【漆芸】 荒川文彦、市島桜魚、大谷早人、小椋範彦、北岡省三、小森邦衞、田口義明、築地久弥、寺西松太、鳥毛清、林曉、藤田正堂、松崎森平、松本達弥、室瀬和美、山岸一男、山口松太、山下義人 室瀬和美《蒔絵螺鈿八稜箱 彩華》2002年 文化庁蔵 【金工】 井尾建二、江田蕙、大角幸枝、大槻昌子、佐藤光男、鈴木盛久、玉川宣夫、中川衛、長野垤志、畠春斎、広沢隆則、三好正豊、村上浩堂、山本晃 畠春斎《流水文平釜》2012年 【木工】 川北浩彦、須田賢司、中川清司、灰外達夫、藤嵜一正、宮本貞治、村山明 須田賢司《栃拭漆嵌装小箪笥 水光接天》2011年 【竹工】 磯飛節子、岐部笙芳、田中旭祥、藤塚松星、藤沼昇、武関翠篁 藤沼昇《束編花籃 一期一会》2011年 【人形】 岩瀬なほみ、紺谷力、杉浦美智子、中村信喬、林駒夫、春木均夫、前田金彌 中村信喬《羅馬聖光》2011年 【諸工芸】石田知史、小島有香子、白幡明、渡邊明、柴田明、松本三千子、吉村芙子、雨宮彌太郎、堀尾信夫、髙野誠 石田知史《パート・ド・ヴェール線刻文鉢 風をきく》2003年 堀尾信夫《横置楕円硯》2009年 柴田明《有線七宝水指》2011年 イベント情報 アーティスト・トーク 時間: 14:00-15:00 ■小宮康正(染織「江戸小紋」) 日程:2014年1月5日(日) ■神農 巌(陶芸「青磁」) 日程:2014年1月13日(月・祝) ■石田知史(ガラス「パート・ド・ヴェール」) 日程:2014年2月2日(日) ■武関翠篁(竹工) 日程:2014年2月9日(日) 各日とも14:00‐ 工芸館2F会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) ギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 唐澤昌宏(東京国立近代美術館工芸課長) 2013年12月22日(日) 14:00‐15:00 工芸館2F会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) ■タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。作品の見どころを、展示室で作品を鑑賞しながら解説する<トークコーナー>と、著名作家の作品や資料・制作工程資料などを実際に手にとったりさわりながら鑑賞いただける<タッチコーナー>とでご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00‐15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) Movie + Touch&Talk 2014年2月10日(月) 14:00-16:00 (要申込)今年も映画上映とタッチ&トークを組み合わせたイベント「Movie + Touch&Talk」を開催します。 詳細はポーラ伝統文化振興財団のHPでご覧下さい。 公開シンポジウム 「伝統工芸の“今”、そして“未来”を考える」 2014年1月12日(日) 2014年1月12日(日) 東京国立近代美術館(本館) 地下1階 講堂 ※申込不要、参加無料(先着150名)、13:00開場 [パネリスト]田口義明(漆芸)、藤沼昇(竹工)、前田昭博(陶芸)[司会進行]唐澤昌宏(東京国立近代美術館工芸課長) ★special event★ Touch&Talk: Tour with our English speaking staff 日程: 2014年1月26日(日) 14:00-15:00 2014年2月22日(土) 11:00-12:00【事前申込制/Reservation required】 ‘Touch and Talk’, a special event related to the exhibition titled “From the Crafts to Kōgei”.Participants can touch and take a close look at works, also view the materials and techniques used in the ‘Let’s touch it’ Section.The ‘Talk’ part will give interesting information about certain art pieces of the exhibition. *This event is free of charge for visitors of the “From the Crafts to Kōgei” exhibition. *Capacity: 20 persons (booking required) ■Reservation / Information:cg-edu#momat.go.jp(E-mail) or 03-3211-7783(FAX.)*Please change "#" in the mail address into "@" and transmit. ‘Touch’esction: a staff explains about the technique of Lacquerware. Particitpants share their inspiration from the work in the gallery. 開催概要 東京国立近代美術館 工芸館 2013年12月21日(土)~2014年2月23日(日)※染織作品に限り会期中、一部作品の展示替をおこないます。前期 12月21日(土)~1月19日(日)後期 1月21日(火)~2月23日(日) 10:00-17:00(入館は閉館30分前まで) 月曜日(12月23日、2014年1月13日は開館)、12月24日(火)、12月28日(土)―1月1日(水・祝)、1月14日(火) 一般200円(100円) 大学生70円(40円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障害者手帳をご提示ください。 ※お得な観覧券「MOMATパスポート」でご覧いただけます。※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。 3月3日(日)、4月7日(日)、5月5日(日・祝) 東京国立近代美術館、公益社団法人日本工芸会

クローズアップ工芸展

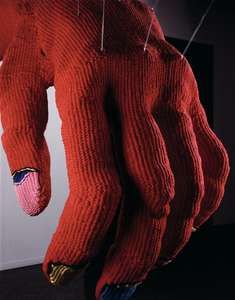

概要 素材の力と技術と表現が織りあわされた工芸作品では、素材の質感や細部に、意外な表情を発見することがあります。作品にぐっと近づいて初めて見えてくる、そんな部分にこそ、作家の表現を支える秘密が潜んでいます。本展では、鈴木長吉(1848-1919)ら5名を取り上げ、作品の細部に宿る真実に迫ります。 鈴木長吉 《十二の鷹》 1893年 松田権六《蒔絵箱「赤とんぼ」》1969年京都国立近代美術館蔵※後期展示 富本憲吉《色絵禁再羊歯模様大飾壺》1960年京都国立近代美術館蔵 森口華弘《訪問着 薫秋》1964年※後期展示 小名木陽一《赤い手ぶくろ》1976年 出品作品リスト ・個人蔵の作品は表記を省略しました。 A=東京国立博物館 B=東京藝術大学大学美術館 C=德川記念財団 D=京都国立近代美術館 E=石川県立美術館 F=滋賀県立近代美術館 G=京都市美術館 *=当館蔵・会期中に一部作品を展示替えします。 ●=前期展示作品(10/20まで) ★=後期展示作品(10/22から) 作家名作家名(よみ)生没年展示番号題名題名(よみ)制作年素材・技法所蔵鈴木長吉スズキ、 チョウキチ1848~19191-1鷲置物(重要文化財) わしおきもの1892青銅、鋳造、金象嵌A 1-2十二の鷹じゅうに の たか1893青銅、鋳造、金、銀、赤銅、朧銀による象嵌* 1-3起立工商会社下図きりゅうこうしょうがいしゃ したず1874~91紙本、墨絵、淡彩B二代橋本長兵衛伝 徳川家光筆ニダイ ハシモト、チョウベエデン トクガワ、イエミツ フデ●(右隻)★(左隻)1-4架鷹図屏風かようず びょうぶ江戸時代(17世紀)紙本着彩C富本憲吉トミモト、 ケンキチ1886~1963 2-1銀襴手大飾壺ぎんらんで おおかざりつぼ1929磁器D 2-2草花図巻そうかず かん1932紙本着色・巻子装D 2-3染付絵変皿(10枚組)そめつけ えがわり さら じゅうまいぐみ1933磁器D 2-4色絵草花文角鉢いろえ そうかもん かくばち1937磁器* 2-5色絵薊文角鉢いろえ あざみもん かくばち1938磁器* 2-6色絵葡萄文角鉢いろえ ぶどうもん かくばち1938磁器* 2-7色絵染付菱小格子文長手箱いろえ そめつけ ひしこごうしもん ながてばこ1941磁器* 2-8色絵金銀彩羊歯文八角飾箱いろえ きんぎんさい しだもん はっかく かざりばこ1959磁器* 2-9色絵金銀彩染付飾皿 竹林月夜いろえ きんぎんさい そめつけ かざりざら ちくりんげつや1959磁器* 2-10色絵金銀彩四弁花文飾皿いろえ きんぎんさい しべんかもん かざりざら1960磁器* 2-11色絵金銀彩羊歯文飾箱いろえ きんぎんさい しだもん かざりばこ1960磁器* 2-12色絵金銀彩四弁花文飾壺いろえ きんぎんさい しべんかもん かざりつぼ1960磁器* 2-13色絵金彩羊歯模様大飾壺いろえ きんさい しだもよう おおかざりつぼ1960磁器D 2-14色絵金銀彩羊歯文六角小箱いろえ きんぎんさい しだもん ろっかく こばこ1961磁器*大村西崖(素案)、六角紫水ほか(制作)オオムラ、セイガイロッカク、シスイ1868~1927、1867~1950ほか 3-1蓬萊雲鶴図硯箱ほうらいうんかくずすずりばこ1917漆、蒔絵、平文B 3-2蓬萊雲鶴図八足脚机ほうらいうんかくずはっそくきゃく つくえ1917漆、蒔絵、平文 六角紫水ロッカク、 シスイ1867~1950 3-3模写 国宝仁和寺蔵冊子筥もしゃ こくほうにんなじぞうさっしはこ1921漆、蒔絵D辻村松華ツジムラ、ショウカ1867~19293-4蓬萊山蒔絵経箱ほうらいさん まきえ きょうばこ不詳漆、蒔絵 渡辺香涯ワタナベ、コウガイ1874~19613-5蓬萊雲鶴蒔絵硯箱ほうらいうんかくまきえすずりばこ不詳漆、蒔絵、金・銀平文、螺鈿B松田権六マツダ、 ゴンロク1896~19863-6秋草泥絵平卓あきくさでいえ ひらしょく1932漆、泥絵 ●3-7蒔絵玉すだれ文盤まきえ たますだれもん ばん1953漆、蒔絵*3-8蒔絵槇柏文手箱まきえ しんぱくもん てばこ1955漆、蒔絵*3-9蒔絵螺鈿有職文飾箱まきえ らでん ゆうそくもん かざりばこ1960漆、蒔絵、螺鈿*3-10蒔絵竹林文箱まきえ ちくりんもん はこ1965漆、蒔絵、撥鏤*●3-11松蒔絵飾箱まつまきえかざりばこ1966漆、蒔絵、螺鈿E3-12竹文椀たけもん わん1967漆、蒔絵*★3-13蒔絵箱 「赤とんぼ」まきえばこ あか1969漆、蒔絵、螺鈿D3-14蒔絵松桜文棗まきえ まつさくらもん なつめ1969漆、蒔絵、螺鈿*★3-15蒔絵槇に四十雀模様二段卓まきえ まきにしじゅうからもよう にだん しょく1972漆、蒔絵、撥鏤*●3-16三保の富士蒔絵棗みほのふじ まきえ なつめ1977漆、蒔絵、卵殻*森口華弘モリグチ、 カコウ1909~2008★4-1古代縮緬地友禅訪問着 早春こだい ちりめんじ ゆうぜん ほうもんぎ そうしゅん1955絹、友禅*●4-2松樹文様振袖しょうじゅもんようふりそで1955絹、友禅F4-3古代縮緬地友禅訪問着 薫こだい ちりめんじ ゆうぜん ほうもんぎ かおる1956絹、友禅*●4-4友禅訪問着 映光ゆうぜん ほうもんぎ えいこう1958絹、友禅*★4-5古代縮緬地友禅訪問着 四季の香こだい ちりめんじ ゆうぜん ほうもんぎ しきのかおり1959絹、友禅*★4-6縮緬地友禅花丸文着物 薫影ちりめんじ ゆうぜん はなまるもん きもの くんえい1959絹、友禅*★4-7上代紬地友禅菊華文訪問着じょうだい つむぎじ ゆうぜん きっかもん ほうもんぎ1960絹、友禅*★4-8駒織縮緬地友禅訪問着 早流こまおり ちりめんじ ゆうぜん ほうもんぎ そうりゅう1961絹、友禅*★4-9訪問着 薫秋ほうもんぎ くんしゅう1964絹、友禅*●4-10訪問着 光ほうもんぎ ひかり1964絹、友禅D★4-11訪問着 薫風ほうもんぎ くんぷう1967絹、友禅*●4-12縮緬地友禅訪問着 菊ちりめんじ ゆうぜん ほうもんぎ きく1970絹、友禅*●4-13友禅訪問着 桂垣ゆうぜん ほうもんぎ かつらがき1972絹、友禅*●4-14縮緬地友禅着物 梅文様ちりめんじ ゆうぜん きもの うめ もんよう1973絹、友禅*★4-15友禅訪問着 双華文ゆうぜんほうもんぎ そうかもん1980絹、友禅D●4-16友禅訪問着 双華ゆうぜん ほうもんぎ そうか1983絹、友禅F●4-17友禅訪問着 羽衣ゆうぜん ほうもんぎ はごろも1984絹、友禅F小名木陽一オナギ、 ヨウイチ 1931~5-1裸の花嫁はだかのはなよめ1972木綿、立体織G5-2赤い手ぶくろあかい てぶくろ1976木綿、立体織* ここが見どころ 遠目には見えなかった色やかたちが、作品の印象をガラリとかえてしまうことも少なくありません。展示だけでは見ることの難しい、そうした表情を23インチのディスプレイにCG(コンピュータグラフィックス)で表示します。 質感表示技術 凸版印刷が培ってきたカラ―マネージメントシステム(CMS)技術でざらつき感や光沢感などもデータ化。色だけでなく物体の“見え”を含めた記録と再現により、工芸作品の質感を網羅的に知ることができます。 T232HLbmidzタッチモニター Acer EcoDisplayテクノロジー採用、フルHD搭載の23インチサイズ。画像を見るだけでなく、タッチして、操作して、快適なナビゲーションで工芸作品の細部や質感を堪能できます。 作家紹介 近代工芸の代表的作家5名をオムニバスで取り上げます。 鈴木長吉 1848-1919/金工 埼玉県生まれ。岡野東流斎に師事。1893 シカゴ万国博覧会出品。後に《鷲置物》(東京国立博物館蔵)が重要文化財指定される。1896 鋳金で帝室技芸員に任命。 富本憲吉 1886-1963/陶磁 奈良県生まれ。1909 東京美術学校図案科卒業。1947 新匠美術工芸会結成。1955 重要無形文化財「色絵磁器」の保持者に認定。1961 文化勲章受章。 松田権六 1896-1986/漆工 石川県生まれ。1919 東京美術学校漆工科卒業。1953 正倉院宝物を調査。1955 重要無形文化財「蒔絵」の保持者に認定。1962 中尊寺金色堂復元修理。1976 文化勲章受章。 森口華弘 1909-2008/染織 滋賀県生まれ。1924 三代中川華邨の門下となる。1955 蒔糊技法を用いた作品発表。1967 重要無形文化財「友禅」の保持者に認定。1971 紫綬褒章受章。1998 伝統文化ポーラ大賞受賞。 小名木陽一 1931- /染織 東京都生まれ。1956 京都学芸大学卒業。1964 竜村美術織物を退社。独学でファイバーアート創作を始める。1973、1977、1981 ローザンヌ国際タピスリー・ビエンナーレ出品。 イベント情報 ギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 2013年10月20日(日)2013年11月17日(日) 14:00 ‐ 15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。作品の見どころを、展示室で作品を鑑賞しながら解説する<トークコーナー>と、著名作家の作品や資料・制作工程資料などを実際に手にとったりさわりながら鑑賞いただける<タッチコーナー>の2部構成で、さまざまな角度から展覧会の見どころを紹介します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00 – 15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) 開催概要 東京国立近代美術館 工芸館 2013年9月14日(土)~12月8日(日)※会期中、一部作品の展示替をおこないます。前期 9月14日(土)~10月20日(日)後期 10月22日(火)~12月8日(日) 10:00-17:00(入館は閉館30分前まで) 月曜日(9月16日、9月23日、10月14日、11月4日は開館)、9月17日(火)、9月24日(火)、10月15日(火)、11月5日(火) 一般500円(350円) 大学生300円(150円)高校生以下および18歳未満、障がい者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障がい者手帳をご提示ください。※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。 11月3日(日) 東京国立近代美術館 凸版印刷株式会社長野大学日本エイサー株式会社

ボディ³

概要 小名木陽一《赤い手ぶくろ》1976年 工芸は人間の身体と深い関わりをもっています。たとえば「ヒトガタ」が制作の動機となる人形。着物やうつわは、人体を一種のメジャーとして、かたちや大きさが決められてきました。またその技法には、叩く力や呼気などの身体活動によるものも少なくありません。教材やイベントも各種ご用意しました。工芸の基本をこどもたちと一緒に楽しみながら学ぶ展覧会です。 四谷シモン《解剖学の少年》 1983年 出品作品リスト 作家名 作家名(よみ) 生没年 題名(和) 制作年 所蔵無記名は当館蔵 展示期間無記名は通期 順路1: ヒトガタ コパー、 ハンス コパー、 ハンス 1920-1981 長首扁壺 1966 コパー、 ハンス コパー、 ハンス 1920-1981 卵形花瓶 1966 コパー、 ハンス コパー、 ハンス 1920-1981 キクラデス・フォーム 1972 デリール、 ロゼリン デリール、 ロゼリン 1952-2003 三連の形 38 1988 デリール、 ロゼリン デリール、 ロゼリン 1952-2003 三連の形 47 1988 三浦小平二 ミウラ、 コヘイジ 1933-2006 青磁花瓶 ヒミコB 1989 三浦小平二 ミウラ、 コヘイジ 1933-2006 青磁花瓶 ヒミコC 1989 三浦小平二 ミウラ、 コヘイジ 1933-2006 青磁花瓶 ヒミコD 1989 八木一夫 ヤギ、 カズオ 1918-1979 黒陶肖像 1973 稲垣稔次郎 イナガキ、トシジロウ 1902-1963 紙本型絵染額面 伏見の酒造 1956 ヴァンケ、 シルヴィア ヴァンケ、 シルヴィア 1952- Lady No. 14 2003 大島和代 オオシマ、 カズヨ 1946- 夏の雨 2003 鹿児島寿蔵 カゴシマ、 ジュゾウ 1898-1982 紙塑人形 なかよし 1963 竹久夢二 タケヒサ、 ユメジ 1884-1934 ピエロ c.1926-34 個人蔵 竹久夢二 タケヒサ、 ユメジ 1884-1934 少年 c.1926-34 個人蔵 野口光彦 ノグチ、 ミツヒコ 1896-1977 鈴をもてる児 c.1950 野口光彦 ノグチ、 ミツヒコ 1896-1977 立雛 unknown ハオケンフレルス、 ウヴェ/ペペル、 ユルゲン ハオケンフレルス、 ウヴェ/ペペル、 ユルゲン 1955-1951 オベロン 1999 ハオケンフレルス、 ウヴェ/ペペル、 ユルゲン ハオケンフレルス、 ウヴェ/ペペル、 ユルゲン 1955-1951 バレリーナ2(プリティ・イン・ピンク) 2003 林駒夫 ハヤシ、 コマオ 1936- 江口 1984 平田郷陽 ヒラタ、 ゴウヨウ 1903-1981 桜梅の少将 1936 平田郷陽 ヒラタ、 ゴウヨウ 1903-1981 遊楽 1958 堀柳女 ホリ、 リュウジョ 1897-1984 瀞 1957 四谷シモン ヨツヤ、 シモン 1944- 解剖学の少年 1983 アクセル、ルーカス アクセル、ルーカス 1962- 無題 2000 亀倉雄策 カメクラ、 ユウサク 1915-1997 I’m here(JAGDA 平和と環境ポスター展) 1992 亀倉雄策 カメクラ、 ユウサク 1915-1997 I’m here(JAGDA 平和と環境ポスター展) 1994 順路2: ヒトガタ 北川宏人 キタガワ、 ヒロト 1967- TU07005-スキンヘッド 2007 北川宏人 キタガワ、 ヒロト 1967- TU07007-水玉 2007 熊倉順吉 クマクラ、 ジュンキチ 1920-1985 座 1972 熊倉順吉 クマクラ、 ジュンキチ 1920-1985 秋日私語 1976 熊倉順吉 クマクラ、 ジュンキチ 1920-1985 JAZZ・VOCAL 1980 柳原睦夫 ヤナギハラ、 ムツオ 1934- 黒オリベペロット瓶 1997 ラ=ピエトラ、 ウーゴ ラ=ピエトラ、 ウーゴ 1938- 箱 バレリーナ 1990 小名木陽一 オナギ、 ヨウイチ 1931- 赤い手ぶくろ 1976 天野可淡 アマノ、 カタン 1953-1990 無題 c.1988-89 川上南甫 カワカミ、 ナンポ 1898-1980 三つ折 1978 浜いさを ハマ、 イサオ 1939- 箱の男 1999-2002 吉田良 ヨシダ、 リョウ 1952- すぐり 1986 ラ=ピエトラ、 ウーゴ ラ=ピエトラ、 ウーゴ 1938- 四つ足のダンス 1987 ハンス、ベルメール ハンス、ベルメール 1902-1975 人形 1935-75 永井一正 ナガイ、 カズマサ 1929- Life to Share 1994 永井一正 ナガイ、 カズマサ 1929- Life to Share 1994 永井一正 ナガイ、 カズマサ 1929- Life to Share 1994 順路3: カラダ★サイズ 荒川豊蔵 アラカワ、 トヨゾウ 1894-1985 志野菊香合 1952 荒川豊蔵 アラカワ、 トヨゾウ 1894-1985 色絵雲錦鉢 1971 荒川豊蔵 アラカワ、 トヨゾウ 1894-1985 鼠志野筍香合 1978 石黒宗麿 イシグロ、 ムネマロ 1893-1968 寅香合 1950s 個人蔵 石黒宗麿 イシグロ、 ムネマロ 1893-1968 千点文茶碗 c.1940-45 石黒宗麿 イシグロ、 ムネマロ 1893-1968 白瓷香合 c.1960 板谷波山 イタヤ、ハザン 1872-1963 霙青磁牡丹彫文花瓶 1925 岡部(加藤)嶺男 オカベ (カトウ)、 ミネオ 1919-1990 灰青瓷盌 c.1968 加藤土師萌 カトウ、 ハジメ 1900-1968 緑地釉裏金彩飾壺 1963 加藤土師萌 カトウ、 ハジメ 1900-1968 色絵瓷盃 c.1966 小池頌子 コイケ、 ショウコ 1943- 器物 4 1998 富本憲吉 トミモト、 ケンキチ 1886-1963 色絵更紗文捻徳利 1939 富本憲吉 トミモト、 ケンキチ 1886-1963 色絵金彩絵変り酒盃 1951 浜田庄司 ハマダ、 ショウジ 1894-1978 鉄絵角皿 1954 三浦小平二 ミウラ、 コヘイジ 1933-2006 青磁飾り壺 1989 初代宮川香山 ミヤガワ、 コウザン (1ダイ) 1842-1916 色入菖蒲図花瓶 c.1897-1912 三輪壽雪(十一代休雪) ミワ、 ジュセツ (キュウセツ 11ダイ) 1910-2012 鬼萩窯変割高台茶碗 龍神 1998 八木一夫 ヤギ、 カズオ 1918-1979 水注 c.1970-74 赤地友哉 アカジ、 ユウサイ 1906-1984 曲輪造彩漆鉢 1961 太田儔 オオタ、 ヒトシ 1931- 籃胎蒟醤香合 道しるべ 2005 音丸耕堂 オトマル、 コウドウ 1898-1997 堆漆紅梅香合 c.1969 音丸耕堂 オトマル、 コウドウ 1898-1997 堆漆亀香合 c.1970 角偉三郎 カド、 イサブロウ 1940-2005 練金文合鹿椀 1992 黒田辰秋 クロダ、 タツアキ 1904-1982 白檀塗四稜茶器 c.1975 中川哲哉 ナカガワ、 テッサイ 1897-1976 乾漆菊茶托 c.1950 増村益城 マスムラ、 マシキ 1910-1996 乾漆根来梅花蓋物 1972 青峰重倫 アオミネ、 シゲミチ 1916-2001 ゼブラウッド鉢 風笛 1956 青峰重倫 アオミネ、 シゲミチ 1916-2001 ブビンガ鉢 1956 飯塚琅玕斎 イイヅカ、 ロウカンサイ 1890-1958 花籃 あんこう 1957 桂盛仁 カツラ、 モリヒト 1944- 盒子 蟹 1980 介川芳秀 スケガワ、 ホウシュウ 1898-1975 替蓋付赤銅虫形香合 1962 内藤四郎 ナイトウ、 シロウ 1907-1988 金銅円文壺 1977 内藤四郎 ナイトウ、 シロウ 1907-1988 流線文銀香炉 1982 信田洋 ノブタ、 ヨウ 1902-1990 花形鈕青磁香炉 1940 マイケル、 ロウ マイケル、 ロウ 1948- シュガー・ボックス オーナメントの条件 No.21 1993 ドレッサー、 クリストファー ドレッサー、 クリストファー 1834-1904 クラレット・ジャグ 1884 ドレッサー、 クリストファー ドレッサー、 クリストファー 1834-1904 水差し ラクダの背 c.1880-82 ドレッサー、 クリストファー ドレッサー、 クリストファー 1834-1904 うに型容器 c.1880-82 エンツォ、 マーリ エンツォ、 マーリ 1932- 磁器のデザイン C/H/T 1973 森正洋 モリ、 マサヒロ 1927-2005 G型しょうゆさし 1958 森正洋 モリ、 マサヒロ 1927-2005 平型めしわん 1992 順路4: カラダ★エネルギー 熊倉順吉 クマクラ、 ジュンキチ 1920-1985 力つきて 1969 栗木達介 クリキ、 タツスケ 1943- 這行する輪態 1976 高橋禎彦 タカハシ、 ヨシヒコ 1958- 浮かぶこと 2004 高橋禎彦 タカハシ、 ヨシヒコ 1958- うごくもの 2004 高橋禎彦 タカハシ、 ヨシヒコ 1958- 花のような 2004 音丸耕堂 オトマル、 コウドウ 1898-1997 彫漆銀連糸茶入 1963 音丸耕堂 オトマル、 コウドウ 1898-1997 彫漆紫陽花茶器 1994 音丸耕堂 オトマル、 コウドウ 1898-1997 彫漆草花文菓子器 c.1960 黒澤千春 クロサワ、 チハル 1949-2008 銀杏文蒔絵箱 1993 田口義明(善明) タグチ、 ヨシアキ 1958- 蒔絵棗 プリムラ 1987 田口義明(善明) タグチ、 ヨシアキ 1958- 蒔絵棗 金魚 2004 田口善国 タグチ、 ヨシクニ 1958- 葉文蒔絵水指 1996 鳥毛清 トリゲ、 キヨシ 1955- 沈金色紙箱 雨あがる 2000 前大峰 マエ、 タイホウ 1890-1977 沈金芒絵飾箱 1959 前大峰 マエ、 タイホウ 1890-1977 沈金蝶散模様色紙箱 1959 前史雄 マエ、 フミオ 1940- 沈金稲穂に雀色紙箱 1973 松田権六 マツダ、 ゴンロク 1896-1986 蒔絵竹林文箱 1965 上原美智子 ウエハラ、 ミチコ 1949- たてわく 白 2004 越後上布・小千谷縮布技術保存協会 エチゴ ジョウフ、オヂヤ チヂミフ、ギジュツホゾン キョウカイ 1955- 小千谷縮布 紺藍横段縮布着尺 1958 本場結城紬技術保持会 ホンバ ユウキツムギギジュツ ホジカイ 1955- 平結城双子縞着尺 1955 宇賀神米蔵 ウガジン、 ヨネゾウ 1936-2004 鍛銅の器 樹 1996 越智健三 オチ、 ケンゾウ 1929-1981 実 1971 亀倉雄策 カメクラ、 ユウサク 1915-1997 東京オリンピック 1962 (1990 reprint) 順路5: カラダ★エネルギー 伊村俊見 イムラ、 トシミ 1961- 延 03-3 2003 鯉江良二 コイエ、 リョウジ 1938- のべ皿 1979 中島晴美 ナカシマ、 ハルミ 1950- 苦闘する形態 V-1 1995 佐藤潤四郎 サトウ、 ジュンシロウ 1907-1988 鍛鉄硝子吹込花瓶 1940 益田芳徳 マスダ、 ヨシノリ 1934-2010 オブジェ しのびあし 1977 マリオーニ、 ダンテ マリオーニ、 ダンテ 1964- ブルー・トリオ 1997 桂盛仁 カツラ、 モリヒト 1944- 打出し香爐 躍 1997 桂盛仁 カツラ、 モリヒト 1944- 帯留金具 めだか 2003 関谷四郎 セキヤ、 シロウ 1907-1994 線瓶 1974 関谷四郎 セキヤ、 シロウ 1907-1994 赤銅銀十字線花器 1975 槻尾宗一 ツキオ、 ソウイチ 1915-1992 みみずく香爐 c.1980-89 7/9~ 橋本真之 ハシモト、 マサユキ 1947- 重層運動膜(内的な水辺) 1982-83 山下恒雄 ヤマシタ、 ツネオ 1924-1998 戦野 1969 シャロー、 ピエール シャロー、 ピエール 1887-1950 フロアー・スタンド 修道女 1923 福田繁雄 フクダ、 シゲオ 1932-2009 Kyogen 1981 順路6: カラダ★サイズ 伊砂利彦 イサ、 トシヒコ 1924-2010 ドビュッシー作曲「前奏曲Ⅱ」のイメージより 花火 1985 伊砂利彦 イサ、 トシヒコ 1924-2010 ドビュッシー作曲「前奏曲Ⅱ」のイメージより 交代する三度 1985 伊砂利彦 イサ、 トシヒコ 1924-2010 ドビュッシー作曲「前奏曲Ⅱ」のイメージより 水の精 c.1984 稲垣稔次郎 イナガキ、トシジロウ 1902-1963 紙本型絵染額面 都をどり 1958 喜多川平朗 キタガワ、 ヘイロウ 1898-1988 能衣装唐織黒紅段 1962 木村雨山 キムラ、 ウザン 1891-1977 縮緬地友禅訪問着 路地の石敷き 1956 志村ふくみ シムラ、 フクミ 1924- 紬織着物 澤 1967 芹沢銈介 セリザワ、 ケイスケ 1895-1984 手織木綿地型絵染着物 八雲村道 1958 芹沢銈介 セリザワ、 ケイスケ 1895-1984 縮緬地型絵染着物 苗代川 1958 土屋順紀 ツチヤ、 ヨシノリ 1954- 紋紗着物 月光 2001 森口華弘 モリグチ、 カコウ 1909-2008 古代縮緬地友禅訪問着 早春 1955 森口華弘 モリグチ、 カコウ 1909-2008 縮緬地友禅訪問着 菊 1970 ヴィーゲラン、 トーネ ヴィーゲラン、 トーネ 1938- ブレスレット 1989 ヴィーゲラン、 トーネ ヴィーゲラン、 トーネ 1938- 腕輪 No.2 1991 ヴィーゲラン、 トーネ ヴィーゲラン、 トーネ 1938- 頸飾り No.1 1991 ディクソン、 トム ディクソン、 トム 1959- 鉄塔の椅子 1994 中村ミナト ナカムラ、 ミナト 1947- リング Joint 1994 中村ミナト ナカムラ、 ミナト 1947- リング Out of Joint 1994 ブロイヤー、マルセル ブロイヤー、マルセル 1902-1981 肘掛け椅子 c.1922‐24 柳宗理 ヤナギ、 ソウリ 1915-2011 バタフライ・スツール c.1969頃 チャールズ・イームズ チャールズ・イームズ 1907-1978 合板ラウンジチェア 1946 レイ・イームズ レイ・イームズ 1912-1988 ワイヤーメッシュ・チェア 1951-53 カタログ情報 こどもとおとなの工芸図鑑 ボディブック&ノート ミュージアムショップにてカタログ発売中! 2013年刊行/17.5×15.5cm(2冊セット) 購入方法、価格等はガイド・目録・展覧会カタログ一覧よりご確認ください。 イベント情報 ギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します 2013年7月28日(日) / 2013年8月11日(日) 14:00‐15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) ■タッチ&トーク/親子でタッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。作品の見どころを、展示室で作品を鑑賞しながら解説する<トークコーナー>と、著名作家の作品や資料・制作工程資料などを実際に手にとったりさわりながら鑑賞いただける<タッチコーナー>とでご案内します。小さなお子様連れでも気軽に参加いただけるコースもご用意しました。 会期中の毎週水・土曜日 14:00‐15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) ■楽しく学べる教育プログラム その他、工芸館では、夏休みが楽しくなる数々のプログラムをご用意いたしております。詳細は、工芸館プログラム情報ページをご確認ください。 開催概要 東京国立近代美術館 工芸館 2013年6月25日(火)~9月1日(日) 10:00-17:00(入館は閉館30分前まで) 月曜日(7月15日は開館)、7月16日(火) 一般200円(100円) 大学生70円(40円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障害者手帳をご提示ください。 ※お得な観覧券「MOMATパスポート」でご覧いただけます。※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。 7月7日(日)、8月4日(日)、9月1日(日) 東京国立近代美術館

花咲く工芸

概要 花は、工芸の中でも、もっともポピュラーで、表現の幅が広いテーマのひとつです。写生を通して自然観察と真剣に取り組み、また過去から伝わる図案を研究して、自ら納得する美を追い求める作家も少なくありません。彼らは花の華やかさや優雅な形、そしてわずかな期間だけしか見ることができない、はかない美しさ、あるいは自然がはぐくんだ生命力に魅了され、その眼と心がとらえた花のイメージを、工芸ならではの豊かな素材と技法を駆使して表現してきました。植物学的にはたとえ同じモチーフであっても作家によって切り口は多種多様です。また花瓶や皿、鉢や着物など、形態やそれぞれに期待される機能によってもアプローチは異なります。こうした作家たちの試みによって、私たちは工芸の美とともに花々の新鮮な姿に驚かされるのです。 本展は、陶磁や染織、漆工、金工、木工、ガラス、人形、デザインなど、3000点をこえる所蔵作品の中から花を主題にした名品約150点を選び、「春」「夏」「秋」「冬」の四季のうつろいにあわせて会場を構成いたします。 工芸館は、桜の名所・千鳥ヶ淵からもほど近く、春の散策にぴったりのロケーションです。咲き誇る桜や、北の丸公園の豊かな緑にかこまれた工芸館の景色とともに、工芸の名品をお楽しみください。 十三代今泉今右衛門《色鍋島薄墨石竹文鉢》1982(通期展示) 平田郷陽《桜梅の少将》1936年 (前期展示) 音丸耕堂《 彫漆紫陽花茶器》1994年 (後期展示) 初代宮川香山《色入菖蒲図花瓶》1897-1912年頃 (通期展示) 森口華弘《麗光縮緬地友禅訪問着 梅林》1957年 (前期展示) 松井康成《練上玻璃光大壺》1999年(通期展示) 藤田喬平《飾筥 夜桜》1996年 (通期展示) 出品作品リスト *会期中に一部作品を展示替をおこないます。 前期=4/14まで 後期=4/16から 作家名 作家名(よみ) 生没年 題名(和) 題名(よみ) 制作年 技法 所蔵無記名は当館蔵 展示期間無記名は通期 第1室 荒川豊蔵 あらかわ、 とよぞう 1894‐1985 色絵雲錦鉢 いろえ うんきん はち 1971 陶器 板谷波山 いたや、 はざん 1872‐1963 霙青磁牡丹彫文花瓶 みぞれせいじ ぼたん ちょうもん かびん 1925 磁器 大木秀春 おおき、 ひではる 1895‐1968 菊帯留 きく おびどめ c.1944-68 銀 大木秀春 おおき、 ひではる 1895‐1968 梅花カフスボタン ばいか かふす ぼたん c.1944-68 銀 大木秀春 おおき、 ひではる 1895‐1968 梅帯留 うめ おびどめ c.1935 朧銀 大木秀春 おおき、 ひではる 1895‐1968 菊帯留 きく おびどめ c.1937 金消 大木秀春 おおき、 ひではる 1895‐1968 金具 椿 かなぐ つばき c.1962 銅、赤銅、金消 大木秀春 おおき、 ひではる 1895‐1968 梅花帯留 ばいか おびどめ c.1918-43 銀、金消 大木秀春 おおき、 ひではる 1895‐1968 梅花帯留 ばいか おびどめ c.1918-43 銀、金消 大木秀春 おおき、 ひではる 1895‐1968 菊帯留 きく おびどめ c.1918-43 銀、金消 初代奥川忠右衛門 おくがわ、 ちゅうえもん (1だい) 1901‐1975 白磁輪花鉢 はくじ りんか はち 1967 磁器 桂光春 かつら、 みつはる 1871‐1962 桜帯留 さくら おびどめ c.1925-44 銀 個人蔵 桂光春 かつら、 みつはる 1871‐1962 女郎花帯留 おみなえし おびどめ 不詳 個人蔵 加藤土師萌 かとう、 はじめ 1900‐1968 青白磁型押草花文鉢 せいはくじ かたおし そうかもん はち 1960 磁器 加藤土師萌 かとう、 はじめ 1900‐1968 色絵金彩団花文飾壺 いろえ きんさい だんかもん かざりつぼ 1965 磁器 金森宗七 かなもり、 そうしち 1821‐1892 花鳥文様象耳付大花瓶 かちょう もんよう ぞうみみつき だいかびん c.1892 銅 登録美術品 荒俣勝行氏蔵 釜我敏子 かまが、としこ 1938‐ 型絵染着物 風蝶草 かたえぞめ きもの ふうちょうそう 1987 絹、型染 後期 鎌倉芳太郎 かまくら、 よしたろう 1898‐1983 紺地印金朧型梅花文長着 こんじ いんきん おぼろがた ばいかもん ながぎ 1962 絹、型染、印金 前期 木村雨山 きむら、 うざん 1891‐1977 一越縮緬地花鳥文訪問着 ひとこし ちりめんじ かちょうもん ほうもんぎ 1934 絹、友禅 前期 木村雨山 きむら、 うざん 1891‐1977 縮緬地友禅梅文訪問着 ちりめんじ ゆうぜん うめもん ほうもんぎ 1966 絹、友禅 後期 木村雨山 きむら、 うざん 1891‐1977 縮緬地友禅訪問着 花薫 ちりめんじ ゆうぜん ほうもんぎ はなかおる 1972 絹、友禅 後期 木村雨山 きむら、 うざん 1891‐1977 縮緬地友禅訪問着 華 ちりめんじ ゆうぜん ほうもんぎ はな 1964 絹、友禅 前期 六代清水六兵衞 きよみず、 ろくべい (6だい) 1901‐1980 古稀彩飾皿 春魁 こきさい かざりざら しゅんかい 1975 陶器 六代清水六兵衞 きよみず、 ろくべい (6だい) 1901‐1980 古稀彩飾皿 秋叢 こきさい かざりざら あきくさ 1975 陶器 鈴田照次 すずた、 てるじ 1916‐1981 型絵染着物 夜香文 かたえぞめ きもの やこうもん 1967 絹、型染 後期 鈴田照次 すずた、 てるじ 1916‐1981 紬地木版摺ほととぎす文着物 つむぎじ もくはんずり ほととぎすもん きもの 1973 絹、木版染、型染 前期 富本憲吉 とみもと、 けんきち 1886‐1963 色絵金銀彩四弁花文飾皿 いろえ きんぎんさい しべんかもん かざりざら 1960 磁器 初代永澤永信 ながさわ、 えいしん (1だい) 1861‐1919 白磁籠目花鳥貼付飾壺 はくじ かごめ かちょう はりつけ かざりつぼ c.1877 磁器 個人蔵 平田郷陽 ひらた、 ごうよう 1903‐1981 桜梅の少将 おうばい の しょうしょう 1936 桐、木彫、着せつけ 前期 藤井達吉 ふじい、 たつきち 1881‐1964 草花図屏風 そうかず びょうぶ c.1916-20 木 堀柳女 ほり、 りゅうじょ 1897‐1984 供花 きょうか 1956 桐、木彫、木目込 後期 三代宮田藍堂(宏平) みやた、 らんどう (3だい) (こうへい) 1926‐2007 蝋型鋳金装身具 奏 ろうがた ちゅうきん そうしんぐ そう 1977 金、蝋型鋳造 三代宮田藍堂(宏平) みやた、 らんどう (3だい) (こうへい) 1926‐2007 蝋型鋳金装身具 感懐 ろうがた ちゅうきん そうしんぐ かんかい 1977 金、蝋型鋳造 三代宮田藍堂(宏平) みやた、 らんどう (3だい) (こうへい) 1926‐2007 蝋型鋳金装身具 伝承 ろうがた ちゅうきん そうしんぐ でんしょう 1977 金、蝋型鋳造 三代宮田藍堂(宏平) みやた、 らんどう (3だい) (こうへい) 1926‐2007 蝋型鋳金装身具 花の宴 ろうがた ちゅうきん そうしんぐ はなのえん 1977 金、蝋型鋳造 三代宮田藍堂(宏平) みやた、 らんどう (3だい) (こうへい) 1926‐2007 蝋型鋳金装身具 恋水 ろうがた ちゅうきん そうしんぐ こいみず 1977 金、蝋型鋳造 森口華弘 もりぐち、 かこう 1909‐2008 麗光縮緬地友禅訪問着 梅林 れいこう ちりめんじ ゆうぜん ほうもんぎ ばいりん 1957 絹、友禅 前期 森口華弘 もりぐち、 かこう 1909‐2008 古代縮緬地友禅訪問着 早春 こだい ちりめんじ ゆうぜん ほうもんぎ そうしゅん 1955 絹、友禅 後期 作家名 作家名(よみ) 生没年 題名(和) 題名(よみ) 制作年 技法 所蔵無記名は当館蔵 展示期間無記名は通期 第2室 荒川豊蔵 あらかわ、 とよぞう 1894‐1985 志野茶碗 氷梅 しの ぢゃわん こおりうめ 1970 陶器 荒川豊蔵 あらかわ、 とよぞう 1894‐1985 壺に桃花流水之図 つぼに とうか りゅうすいのず 1980 墨、彩色、紙 岩田久利 いわた、 ひさとし 1925‐1994 金赤三色花文鉢 きんあか さんしょく はなもん はち 1976 ガラス、宙吹き 加藤土師萌 かとう、 はじめ 1900‐1968 紅梅長角陶筥 こうばい ちょうかく とうばこ 1943 磁器 鈴木藏 すずき、 おさむ 1934‐ 志野水指 しの みずさし 1991 陶器 鈴木留斎 すずき、 りゅうさい 1881‐1930 桑硯箱 くわ すずりばこ c.1926-30 木(桑)、指物 斎田梅亭 さいた、 ばいてい 1900‐1981 截金菱花文飾筥 きりかね りょうかもん かざりばこ 1979 木、金属箔、截金 芹沢銈介 せりざわ、 けいすけ 1895‐1984 縮緬地型絵染着物 紙漉村 ちりめんじ かたえぞめ きもの かみすきむら 1958 絹、型染 前期 田村耕一 たむら、 こういち 1918‐1987 鉄釉蝋抜梅文大皿 てつゆう ろうぬき うめもん おおざら 1960 陶器 内藤四郎 ないとう、 しろう 1907‐1988 梅文打出し黄楊筥 うめもん うちだし つげばこ c.1950 銀、黄楊 信田洋 のぶた、 よう 1902‐1990 花形鈕青磁香炉 はながた つまみ せいじ こうろ 1940 青銅、磁器 藤田喬平 ふじた、 きょうへい 1921‐2004 飾筥 夜桜 かざりばこ よざくら 1996 ガラス、型吹き 藤田喬平 ふじた、 きょうへい 1921‐2004 飾筥 紅白梅 かざりばこ こうはくばい 1997 ガラス、型吹き 藤村玲子 ふじむら、 れいこ 1939‐ 麻地両面染着物 伊集の花 あさじ りょうめんぞめ きもの いじゅ の はな 1983 麻、型染 後期 増田三男 ますだ、 みつお 1909‐2009 金彩梅花垣水指 きんさい うめはながき みずさし 1985 銅、鍍金 増村益城 ますむら、 ましき 1910‐1996 乾漆根来梅花蓋物 かんしつ ねごろ ばいか ふたもの 1972 漆、乾漆 松井康成 まつい、 こうせい 1927‐2003 練上梅花文大皿 ねりあげ ばいかもん おおざら 1972 陶器 松井康成 まつい、 こうせい 1927‐2003 練上玻璃光大壺 ねりあげ はりこう たいこ 1999 陶器 松田権六 まつだ、 ごんろく 1896‐1986 蒔絵桜鳥平卓 まきえ さくらとり ひらしょく 1956 漆、蒔絵、平文 松田権六 まつだ、 ごんろく 1896‐1986 漆絵梅文椀 うるしえ うめもん わん 1966 漆 宮下善寿 みやした、 ぜんじゅ 1901‐1988 白彩梅文花瓶 はくさい うめもん かびん 1955 磁器 作家名 作家名(よみ) 生没年 題名(和) 題名(よみ) 制作年 技法 所蔵無記名は当館蔵 展示期間無記名は通期 第3室 井上萬二 いのうえ、 まんじ 1929‐ 黄緑釉牡丹彫文鉢 おうりょくゆう ぼたん ちょうもんはち 1989 磁器 十二代今泉今右衛門 いまいずみ、 いまえもん (12だい) 1897‐1975 色鍋島うつ木文大皿 いろなべしま うつぎもん おおざら 1962 磁器 岩田藤七 いわた、 とうしち 1893‐1980 黒牡丹 くろぼたん 1964 ガラス、宙吹き 音丸耕堂 おとまる、 こうどう 1898‐1997 彫漆草花文菓子器 ちょうしつ そうかもん かしき c.1960 漆、彫漆 前期 音丸耕堂 おとまる、 こうどう 1898‐1997 彫漆貝母文菓子器 ちょうしつ ばいももん かしき c.1960 漆、彫漆 後期 音丸耕堂 おとまる、 こうどう 1898‐1997 彫漆茶入 ちょうしつ ちゃいれ 1964 漆、彫漆 前期 音丸耕堂 おとまる、 こうどう 1898‐1997 堆漆木瓜香炉、乾漆盆付 ついしつ もっこう こうろ、かんしつ ぼん つき 1979 香炉: 漆、堆漆 ; 盆: 漆、乾漆 前期 音丸耕堂 おとまる、 こうどう 1898‐1997 彫漆紫陽花茶器 ちょうしつ あじさい ちゃき 1994 漆、彫漆 後期 柿右衛門製陶技術保存会 かきえもん せいとうぎじゅつ ほぞんかい ‐ 柿右衛門濁手牡丹椿文壺 かきえもん にごしで ぼたんつばきもん つぼ 1971 磁器 北大路魯山人 きたおおじ、 ろさんじん 1883‐1959 色絵牡丹文鉢 いろえ ぼたんもん はち c.1935 磁器 久保田厚子 くぼた、 あつこ 1953‐ 青白磁芥子文大皿 せいはくじ けしもん おおざら 1996 磁器 十四代酒井田柿右衛門 さかいだ、 かきえもん (14だい) 1934‐ 濁手つつじ文鉢 にごしで つつじもん はち 1986 磁器 島田文雄 しまだ、 ふみお 1948‐ 彩磁朝鮮朝顔文大皿 さいじ ちょうせんあさがおもん おおざら 2008 磁器 田村耕一 たむら、 こういち 1918‐1987 銅彩蓮文大皿 どうさい はすもん おおざら 1985 陶器 田村耕一 たむら、 こういち 1918‐1987 染付椿文大皿 そめつけ つばきもん おおざら 1979 陶器 田村耕一 たむら、 こういち 1918‐1987 銅彩椿文壺 どうさい つばきもん つぼ 1979 陶器 富本憲吉 とみもと、 けんきち 1886‐1963 色絵薊文角鉢 いろえ あざみもん かくばち 1938 磁器 野口光彦 のぐち、 みつひこ 1896‐1977 朝露 あさつゆ 不詳 桐、木彫、胡粉仕上げ 後期 藤田喬平 ふじた、 きょうへい 1921‐2004 飾筥 菖蒲 かざりばこ しょうぶ 1973 ガラス、型吹き 藤田喬平 ふじた、 きょうへい 1921‐2004 飾箱 光悦 かざりばこ こうえつ 1973 ガラス、型吹き 藤平伸 ふじひら、 しん 1922‐2012 飾筥 薊 かさりばこ あざみ 1989 陶器 本間蕣華 ほんま、 しゅんか 1894‐1991 浄飾筥 じょう かざりばこ 1966 漆、蒔絵 前期 初代宮川香山 みやがわ、 こうざん (1だい) 1842‐1916 色入菖蒲図花瓶 いろいり しょうぶず かびん c.1897-1912 磁器 山本晃 やまもと、 あきら 1944‐ 切嵌象嵌接合せ華文飾箱 きりはめ ぞうがん はぎあわせ はなもん かざりばこ 2002 四分一、赤銅、銅、銀、金 個人蔵 作家名 作家名(よみ) 生没年 題名(和) 題名(よみ) 制作年 技法 所蔵無記名は当館蔵 展示期間無記名は通期 第4室 荒川豊蔵 あらかわ、 とよぞう 1894‐1985 志野菊香合 しの きく こうごう 1952 陶器 荒川豊蔵 あらかわ、 とよぞう 1894‐1985 志野きく香合 しの きく こうごう 不詳 陶器 今井政之 いまい、 まさゆき 1930‐ 象嵌彩窯変赫鞠鼎壺 ぞうがんさい ようへん かくきく かなえつぼ 1984 陶器 大坂弘道 おおさか、 ひろみち 1937‐ 唐花文嵌荘筆箱 からはなもん がんそう ふでばこ 1993 黒柿、象嵌(錫) 前期 小野珀子 おの、 はくこ 1915‐1996 釉裏金彩花壺 ゆうりきんさい はなつぼ 1971 磁器 桂盛行 かつら、 もりゆき 1914‐1996 喜久華文香合 きくはなもん こうごう 1970 銅、金銀象嵌 加藤土師萌 かとう、 はじめ 1900‐1968 紅地金襴手菊花文飾壺 こうじ きんらんで きっかもん かざりつぼ 1961 磁器 加藤土師萌 かとう、 はじめ 1900‐1968 色絵金彩菊文水指 いろえ きんさい きくもん みずさし 1964 磁器 叶光夫 かのう、 みつお 1903‐1970 白釉扁壺 雪の朝 はくゆう へんこ ゆき の あさ 1955 陶器 木内半古 きうち、 はんこ 1855‐1933 菊象嵌呉服盆 きく ぞうがん ごふく ぼん 1913 木(桑)、指物、象嵌 北大路魯山人 きたおおじ、 ろさんじん 1883‐1959 金彩雲錦鉢 きんさい うんきん ばち 1951 陶器 小森邦衞 こもり、 くにえ 1945‐ 沈黒菊文丸盆 ちんこく きくもん まるぼん 2005 漆、沈黒 十四代坂倉新兵衛 さかくら、 しんべい (14だい) 1916‐1975 萩菊文八角食籠 はぎ きくもん はっかく じきろう 1974 陶器 篠田義一 しのだ、 ぎいち 1924‐2010 染付花文鉢 そめつけ はなもん はち 1962 磁器 中川哲哉 なかがわ、 てっさい 1897‐1976 乾漆菊茶托 かんしつ きく ちゃたく c.1950 漆、乾漆 長野垤志 ながの、てつし 1900‐1977 四季花文だつま釜 しき はなもん だつまがま 1960 鉄、鋳造 野口光彦 のぐち、 みつひこ 1896‐1977 菊慈童 きく じどう 1959 桐、木彫、胡粉仕上げ 後期 増村益城 ますむら、 ましき 1910‐1996 乾漆布目華形盤 かんしつ ぬのめ はながた ばん 1981 漆、乾漆 増村益城 ますむら、 ましき 1910‐1996 乾漆洗朱ぬりぼかし菊花盤 かんしつ あらいしゅ ぬりぼかし きっか ばん 1995 漆、乾漆 松田権六 まつだ、 ごんろく 1896‐1986 蒔絵福寿草文小盆 まきえ ふくじゅそうもん こぼん 1911 漆、蒔絵 三田村自芳 みたむら、 じほう 1886‐1979 春秋蒔絵茶器 しゅんじゅう まきえ ちゃき c.1950 漆、蒔絵 山永光甫 やまなが、 こうほ 1889‐1973 乾漆布目菊形鉢 かんしつ ぬのめ きくがた はち 1935 漆、乾漆 個人蔵 二代横山彌左衛門(孝純) よこやま、 やざえもん (2だい) (たかずみ) 1845‐1903 菊花文飾壺 きっかもん かざりつぼ 1886-89 黄銅 登録美術品 荒俣勝行氏蔵 作家名 作家名(よみ) 生没年 題名(和) 題名(よみ) 制作年 技法 所蔵無記名は当館蔵 展示期間無記名は通期 第5室 石井康治 いしい、 こうじ 1946‐1996 花影 はなかげ 1992 ガラス、宙吹き 稲垣稔次郎 いながき、 としじろう 1902‐1963 紬地型絵染六曲屏風 祇王寺の秋 つむぎじ かたえぞめ ろっきょく びょうぶ ぎおうじ の あき 1952 絹、型染 前期 井上萬二 いのうえ、 まんじ 1929‐ 白磁花形花器 はくじ はながた かき 1996 磁器 十三代今泉今右衛門(善詔) いまいずみ、 いまえもん (13だい) (よしのり) 1926‐2001 色鍋島薄墨草花文鉢 いろなべしま うすずみ そうかもん はち 1978 磁器 十三代今泉今右衛門(善詔) いまいずみ、 いまえもん (13だい) (よしのり) 1926‐2001 色鍋島薄墨石竹文鉢 いろなべしま うすずみ せきちくもん はち 1982 磁器 喜多川平朗 きたがわ、 へいろう 1898‐1988 打掛唐織萌黄地牡丹文 うちかけ からおり もえぎじ ぼたんもん 1963 絹、唐織 前期 黒澤千春 くろさわ、 ちはる 1949‐2008 屏風 華のきらめき びょうぶ はなのきらめき 1988 漆、金銀箔 黒澤千春 くろさわ、 ちはる 1949‐2008 彩漆裂罅箔屏風 華の舞 さいしつ れっけはく びょうぶ はなのまい 1991 漆、金箔 佐藤敏 さとう、 さとし 1936‐ 鉢 はち 2000 陶器 佐藤敏 さとう、 さとし 1936‐ キセル徳利、盃 きせる とっくり、さかずき 2000 陶器 芹沢銈介 せりざわ、 けいすけ 1895‐1984 麻地藍丸紋いろは尽くし六曲屏風 あさじ あいまるもん いろはづくし ろっきょく びょうぶ 1963 麻、型染 後期 高橋禎彦 たかはし、 よしひこ 1958‐ 花のような はな の ような 2004 ガラス、宙吹き、色被せ 玉那覇有公 たまなは、 ゆうこう 1936‐ 苧麻地紅型両面着物 草花 ちょまじ びんがた りょうめん きもの そうか 1991 麻、型染 前期 塚本快示 つかもと、 かいじ 1912‐1990 青白磁彫花鉢 せいはくじ ちょうか ばち 1990 磁器 三代徳田八十吉 とくだ、 やそきち (3だい) 1933‐2009 燿彩華文鉢 ようさい はなもん はち 1991 磁器 野田由美子 のだ、 ゆみこ 1956‐ 春の息吹き はるの いぶき 1987 ガラス、宙吹き、カット、スランピング、フュージング 森口華弘 もりぐち、 かこう 1909‐2008 上代紬地友禅菊華文訪問着 じょうだい つむぎじ ゆうぜん きっかもん ほうもんぎ 1960 絹、友禅 後期 森口華弘 もりぐち、 かこう 1909‐2008 訪問着 薫秋 ほうもんぎ くんしゅう 1964 絹、友禅 後期 森口華弘 もりぐち、 かこう 1909‐2008 縮緬地友禅訪問着 菊 ちりめんじ ゆうぜん ほうもんぎ きく 1970 絹、友禅 前期 イベント情報 ギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します 2013年2月24日(日)2013年3月17日(日) 14:00‐15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) ■タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。作品の見どころを、展示室で作品を鑑賞しながら解説する<トークコーナー>と、著名作家の作品や資料・制作工程資料などを実際に手にとったりさわりながら鑑賞いただける<タッチコーナー>とでご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00‐15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) 開催概要 東京国立近代美術館 工芸館 2013年2月19日(火)~5月6日(月) ※会期中、一部作品の展示替えをおこないます。前期:2月19日(火)~4月14日(日)、後期:4月16日(火)~5月6日(月・祝) 10:00-17:00(入館は閉館30分前まで) 休館日:月曜日(2013年3月25日、4月1日、8日、29日、5月6日は開館) 一般200円(100円) 大学生70円(40円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障害者手帳をご提示ください。 ※お得な観覧券「MOMATパスポート」でご覧いただけます。※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。 3月3日(日)、4月7日(日)、5月5日(日・祝) 東京国立近代美術館

寿ぎの「うつわ」 : 工芸館の漆工コレクションから

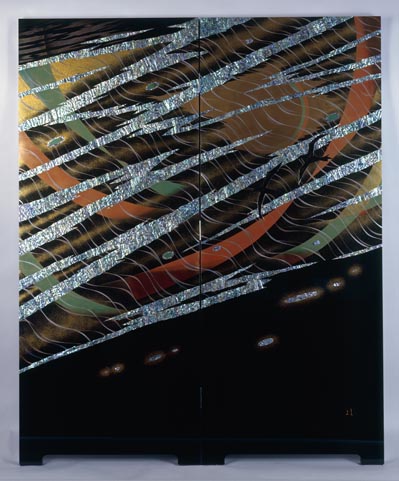

概要 空気に触れると固まり、堅牢な塗膜となる不思議な液体―漆。漆は、ウルシの木から採取される樹液ですが、乾くと固まるという性質を利用して、芯材に木や麻布を用いたり、また塗面に金銀粉等を蒔きつけて華やかに装飾するなどして、古くからさまざまに活用されてきました。本来液体である漆は、それ自身では確固とした形をもたない存在で、漆単独で形を成すというよりも、他の素材と結びついて新しい姿形を獲得する、「触媒」のような役割を果たしている素材といえます。 強固な保護膜となって器を長持ちさせるという漆の実用面もさることながら、さらにひと手間もふた手間もかけて、作り手たちが形や表面の装飾の美を極めていくのはどうしてなのでしょうか。そこには、完成した漆工芸品がどのように用いられてきたかという、使い手側の事情もあるようです。 現代でも、新年のお祝いをはじめ、特別な席で漆器が用いられる場面を見かけます。「ハレ」の場を演出する道具として、またおもてなしの気持ちを伝える器として、とりわけ漆器が好んで用いられてきました。今なお、漆は私たちの生活のなかで「特別な場所」を占めている、そんな素材といえるのかもしれません。 本展では、漆という素材に脈々と継承されてきた文化的な特質を「寿ぐ」というキーワードで捉え、こうした視点からあらためて当館の所蔵作品約100点で、近現代の漆工芸を考えてみたいと思います。 松田権六《蒔絵竹林文箱》1965 松田権六《蒔絵玉すだれ文盤》1953 増村益城《乾漆梅花食籠》1967 寺井直次《金胎蒔絵水指 春》1976 音丸耕堂《彫漆カトレヤ色紙箱》1992 出品作品リスト 作家名 生没年 題名(和) 題名(よみ) 制作年 技法 所蔵無記名は当館蔵 第1室 赤地友哉 1906-1984 緑漆金彩八角食籠 みどりうるし きんさい はっかく じきろう 1979 漆 磯井如真 1883-1964 蒟醤草花文八角食籠 きんま そうかもん はっかく じきろう 1956 漆、籃胎、蒟醤 音丸耕堂 1898-1997 彫漆カトレヤ色紙箱 ちょうしつ かとれや しきしばこ 1992 漆、彫漆 角偉三郎 1940-2005 錫帯曲輪六段重 すずおび まげわ ろくだん じゅう 1992 漆、曲輪 佐治賢使 1914-1999 都会 とかい 1960 漆、色漆、螺鈿 鈴木睦美 1942-2009 朱塗楕円大鉢 しゅぬり だえん おおばち 1999 漆 高野松山 1889-1976 群蝶木地蒔絵手箱 ぐんちょう きじまきえ てばこ 1963 漆、蒔絵 高橋節郎 1914-2007 日岡月岡 ひおか つきおか 1989 漆、沈金 田口善国 1923-1998 漆透かし絵 犬 うるし すかしえ いぬ 1985 漆、紙 蒔絵棚 煌めく まきえ たな きらめく 1991 漆、蒔絵、螺鈿 カサブランカ蒔絵飾箱 かさぶらんか まきえ かざりばこ 1994 漆、蒔絵、螺鈿 葉文蒔絵水指 ようもん まきえ みずさし 1996 漆、蒔絵 服部峻昇 1943- 耀貝飾箱 陽光の海 ようがいかざりばこ ようこうのうみ 2003 漆、蒔絵、螺鈿 個人蔵 藤田敏彰 1959- MELT めると 1988 漆、乾漆 前大峰 1890-1977 沈金蝶散模様色紙箱 ちんきん ちょうちらしもよう しきしばこ 1959 漆、沈金 増村益城 1910-1996 乾漆梅花食籠 かんしつ ばいか じきろう 1967 漆、乾漆 松田権六 1896-1986 蒔絵玉すだれ文盤 まきえ たますだれもん ばん 1953 漆、蒔絵 蒔絵槇柏文手箱 まきえ しんぱくもん てばこ 1955 漆、蒔絵 竹文椀 たけもん わん 1967 漆、蒔絵 南祥輝 1921-2006 乾漆盛器 おぼろ月 かんしつ もりき おぼろづき 1983 漆、乾漆 第2室 赤地友哉 1906-1984 曲輪造彩漆盛器 まげわづくり さいしつ もりき 1960 漆、曲輪 稲垣稔次郎 1902-1963 紙本型絵染額面 西陣の正月 しほん かたえぞめ がくめん にしじん の しょうがつ 1958 紙、型染 大西勲 1944- 曲輪造盛器 まげわづくり もりき 2000 漆、曲輪 大西長利 1933- 乾漆の器 大地 かんしつ の うつわ だいち 1986 漆、乾漆 角偉三郎 1940-2005 朱塗曲輪六段重 しゅぬり まげわ ろくだん じゅう 1991 漆、曲輪 溜漆椀 ためうるし わん 1992 漆 小森邦衞 1945- 曲輪造籃胎喰籠 まげわづくり らんたい じきろう 1986 漆、曲輪、籃胎 個人蔵 澤口滋 1925-1997 黒漆塗大鉢 くろうるしぬり おおばち 1986 漆 黒漆塗応器五椀、箸・櫂付 くろうるしぬり おうき ご わん はし、かい つき 1987 漆 新村撰吉 1907-1983 漆皮盤 しっぴ ばん 1960 漆、漆皮、蒔絵 田所芳哉 1912-1993 三彩茶入 さんさい ちゃいれ 1957 漆 十時啓悦 1950- 乾漆輪花菓子器 かんしつ りんか かしき 1986 漆、乾漆 中川哲哉 1897-1976 乾漆盛器 かんしつ もりき 1955 漆、乾漆 増村紀一郎 1941- 乾漆鉢 かんしつ はち 1999 漆、乾漆 増村益城 1910-1996 乾漆朱輪花盤 かんしつ しゅ りんか ばん 1983 漆、乾漆 個人蔵 松波保真 1882-1954 乾漆千段巻中次 かんしつ せんだんまき なかつぎ c.1950 漆、乾漆 松波保真 乾漆菊形中次 かんしつ きくがた なかつぎ c.1952 漆、乾漆 山永光甫 1889-1973 乾漆菊形鉢 かんしつ きくがた はち c.1935 漆、乾漆 個人蔵 三代渡辺喜三郎 1909-1986 茶器 みどり ちゃき みどり 1972 漆 三代渡辺喜三郎 1909-1986 胴張棗 どうはり なつめ 1973 漆 三代渡辺喜三郎 1909-1986 茶器 こま ちゃき こま 1973 漆 三代渡辺喜三郎 1909-1986 折溜中次 おりだめ なかつぎ 1975 漆 三代渡辺喜三郎 1909-1986 竹中次 たけ なかつぎ 1979 漆、竹 音丸耕堂 1898-1997 彫漆紫陽花茶器 ちょうしつ あじさい ちゃき 1994 漆、彫漆 田口善国 1923-1998 水鏡蒔絵水指 みずかがみ まきえ みずさし 1970 漆、蒔絵 田口善国 プラズマ文青貝蒔絵六角香炉 ぷらずまもん あおがい まきえ ろっかく こうろ 1998 漆、蒔絵、螺鈿 松田権六 1896-1986 螺鈿桜文椀 らでん さくらもん わん 1966 漆、螺鈿 六角大壌(穎雄 1913-1973 風炉先屏風 ふろさき びょうぶ 1943 漆、蒔絵 個人蔵 第3室 赤塚自得 1871-1936 蒔絵硯箱 常緑 まきえ すずりばこ じょうりょく 不詳 漆、蒔絵 個人蔵 磯井如真 1883-1964 蒟醤龍鳳凰文八角香盆 きんま りゅうほうおうもん はっかく こうぼん 1955 漆、籃胎、蒟醤 磯井正美 1926- 蒟醤陽炎香盆 きんま かげろう こうぼん 1972 漆、蒟醤 磯矢阿伎良 1904-1987 はないかだ文様長手文庫 はないかだもんよう なが てぶんこ 1934 漆、蒔絵 太田儔 1931- 籃胎蒟醤文箱 蝶 らんたい きんま ふばこ ちょう 1986 漆、籃胎、蒟醤 大場松魚 1916-2012 平文千羽鶴の箱 ひょうもん せんばづる の はこ 1973 漆、金、銀、平文 高野松山 1889-1976 牡丹木地蒔絵手箱 ぼたん きじまきえ てばこ 1956 漆、蒔絵 高橋節郎 1914-2007 陽春賦 ようしゅんふ 1985 漆、沈金 田口義明 1958- 蒔絵棗 金魚 まきえ なつめ きんぎょ 2004 漆、蒔絵 田口善国 1923-1998 日蝕蒔絵飾箱 にっしょく まきえ かざりばこ 1963 漆、蒔絵 二十代堆朱楊成 1880-1952 彫漆六華式平卓 ちょうしつ りっかしき ひらしょく 1915 漆、彫漆 中野孝一 1947- 蒔絵箱 秋野 まきえばこ あきの 1986 漆、蒔絵 個人蔵 前大峰 1890-1977 沈金芒絵飾箱 ちんきん すすきえ かざりばこ 1959 漆、沈金 前史雄 1940- 沈金箱 朝霧 ちんきん はこ あさぎり 1998 漆、沈金 松田権六 1896-1986 華文蒔絵網代盆 はなもん まきえ あじろ ぼん 1959 漆、藍胎、蒔絵 松田権六 1896-1986 蒔絵螺鈿有職文飾箱 まきえ らでん ゆうそくもん かざりばこ 1960 漆、蒔絵、螺鈿 松田権六 1896-1986 蒔絵竹林文箱 まきえ ちくりんもん はこ 1965 漆、蒔絵、撥鏤 室瀬和美 1950- きすげ蒔絵小箪笥 きすげ まきえ こだんす 1991 漆、蒔絵 室瀬春二 1911-1989 秋苑文飾箱 しゅうえんもん かざりばこ 1970 漆、蒔絵 吉田源十郎 1896-1958 乾漆柘榴之図硯箱 かんしつ ざくろ の ず すずりばこ 1926 漆、乾漆、蒔絵 個人蔵 六角紫水 1867-1950 金胎蒔絵唐花文鉢 きんたい まきえ からはなもん はち c.1935 漆、金胎、蒔絵 第4室 大場松魚 1916-2012 平文宝石箱 ひょうもん ほうせきばこ 1958 漆、蒔絵、平文 大場松魚 1916-2012 平文小箪笥 ひょうもん こだんす 1963 漆、蒔絵、平文 小椋範彦 1958- 乾漆割貝蒔絵飾箱 半夏生 かんしつ わりがい まきえ かざりばこ はんげしょう 1997 漆、乾漆、蒔絵、螺鈿 片岡華江 1889-1977 螺鈿鷺之図漆箱 らでん さぎ の ず うるしばこ 1959 漆、蒔絵、螺鈿 黒澤千春 1949-2008 銀平文螺鈿箱 薄氷 ぎんひょうもん らでんはこ うすらい 1986 漆、銀平文、螺鈿 黒澤千春 1949-2008 螺鈿平文銀葉文箱 らでん ひょうもん ぎんようもん はこ 1993 漆、螺鈿、銀平文 黒澤千春 1949-2008 銀杏文蒔絵箱 いちょうもん まきえ はこ 1993 漆、蒔絵 黒田辰秋 1904-1982 耀貝螺鈿飾箱 ようがい らでん かざりばこ 1974 漆、乾漆、螺鈿 黒田辰秋 1904-1982 螺鈿白蝶縞中次 らでん しろちょう しま なかつぎ c.1974 漆、螺鈿 佐々木英 1934-1984 蒔絵彩切貝短冊箱 尾瀬の朝 まきえ いろきりがい たんざくばこ おぜ の あさ 1982 漆、蒔絵、螺鈿 田口義明 1958- 切貝蒔絵飾箱 彩羽 きりがい まきえ かざりばこ さいう 1991 漆、蒔絵、螺鈿 田口善国 1923-1998 野原蒔絵小箱 のはら まきえ こばこ 1968 漆、蒔絵、螺鈿 田口善国 1923-1998 海蒔絵飾箱 うみ まきえ かざりばこ 1981 漆、蒔絵、螺鈿 田口善国 1923-1998 とくさ蒔絵切貝水指 とくさ まきえ きりがい みずさし 1984 漆、蒔絵、螺鈿 寺井直次 1912-1998 極光 きょっこう 1956 漆、卵殻 寺井直次 1912-1998 夕顔書類箱 ゆうがお しょるい はこ 1957 漆、卵殻 寺井直次 1912-1998 金胎蒔絵水指 春 きんたい まきえ みずさし はる 1976 漆、金胎、蒔絵、卵殻 二代礪波宗斎 1918-2004 蒔絵花の図箱 まきえ はなのず はこ 1968 漆、蒔絵、卵殻 並木恒延 1949- しじま しじま 2007 漆、蒔絵、卵殻、螺鈿 松田権六 1896-1986 蒔絵鷺文飾箱 まきえ さぎもん かざりばこ 1961 漆、蒔絵、卵殻 三好かがり 1954- 彩切貝蒔絵硯箱 流氷 いろきりがい まきえ すずりばこ りゅうひょう 1985 漆、蒔絵、螺鈿 第5室 伊藤裕司 1930- 気韻憧憬 きいん どうけい 1996 漆 大西忠夫 1918-2007 我拝師山 がはいしざん 1977 漆、彫漆 鈴木雅也 1932- 連鎖するかたち れんさ する かたち 1973 漆、アクリル 高橋節郎 1914-2007 森響 しんきょう 2002 漆、沈金、螺鈿 並木恒延 1949- 絹の水 きぬ の みず 1989 漆、蒔絵、螺鈿 服部峻昇 1943- 耀貝二曲屏風 水面に映る陽光 ようがい にきょく びょうぶ みなも に うつる ようこう 2007 漆、蒔絵、螺鈿 番浦省吾 1901-1982 双象 そうしょう 1972 漆 番浦省吾 1901-1982 海どり うみどり 1973 漆 東端真筰 1913-1978 氷鳥衝立 ひょうちょう ついたて 1962 色漆 個人蔵 久本元 1948- 精和 せいわ 1986 漆、乾漆 古伏脇司 1961- 草舟 98-01 くさふね 98-01 1998 漆、石膏、乾漆 イベント情報 アーティスト・トーク ■小森邦衞(漆芸家) 日程:2012年12月23日(日) ■並木恒延(漆芸家) 日程:2013年1月27日(日)漆の制作実演を行います。作品にもちいられる技法の数々を間近でご覧いただけます。 14:00‐15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) ギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 唐澤昌宏(東京国立近代美術館工芸課長) 2013年2月10日(日) 14:00‐15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) ■タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。作品の見どころを、展示室で作品を鑑賞しながら解説する<トークコーナー>と、著名作家の作品や資料・制作工程資料などを実際に手にとったりさわりながら鑑賞いただける<タッチコーナー>とでご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00‐15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) 講演会 室瀬和美(漆芸家)横溝廣子(東京芸術大学大学美術館准教授)北村仁美(当館主任研究員) 2014年1月12日(日) 10:30-12:00 東京国立近代美術館(本館) 地下1階 講堂 ※10:00開場※申込不要、参加無料(先着150名) ビデオ上映 協力:公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団 ・12月11日(火)~12月24日(月・祝)うつわに託す―大西勲の髹漆― ・12月25日(火)~1月12日(土)変幻自在-田口善国・蒔絵の美 ・1月13日(日)~1月26日(土)磯井正美のわざ―蒟醤の美― 場所: 工芸館2F休憩室 *12月18日(火)午前中、1月2日(水)は上映をお休みします。*そのほか展示室の状況などにより上映スケジュールを変更・休止する可能性がございます。予めご了承ください。 開催概要 東京国立近代美術館 工芸館 2012年12月11日(火)~2013年2月11日(月) 10:00-17:00(入館は閉館30分前まで) 月曜日(12月24日、2013年1月14日、2月11日は開館)、12月28日(金)~2013年1月1日(火・祝)、1月15日(火) 一般200円(100円) 大学生70円(40円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障害者手帳をご提示ください。 ※お得な観覧券「MOMATパスポート」でご覧いただけます。※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。 東京国立近代美術館 開館60周年記念企画★2013年1月14日(月・祝)まで!誕生日は無料★ 開館60周年を記念して、ご自身の誕生日当日にご来館いただいた方は、無料で入館いただけます。券売窓口で、誕生日のわかる証明書(免許証等)をご提示ください。(2013年1月14日(月・祝)まで) HAPPY BIRTHDAY TOGETHER!! 2013年1月2日(水)、1月6日(日)、2月3日(日) 東京国立近代美術館 NHK、朝日新聞社

No image

No image

特別展「現代工芸への視点―現代の座標」

概要 日本の近代工芸は時代に即した発展を成し遂げ、国際的な注目も集めてきました。特に近年では、工芸と美術の動向を踏まえながら工芸と個々の造形に対する思考をひたすら深め、現代の造形として革新に意欲を示す作家らが活躍しています。彼らは、現代人の感性によって、工芸の伝統のみならず作品の構造や装飾性、物質性といった特質を再認識し、個別の意識を明快にして独自の表現を見出すべく努めてきました。 今日の日本工芸を代表する森口邦彦や樂吉左衞門らは、友禅や樂焼といった伝統の手法と素材表現に新たな創意を見出して現代的な伝統を築き上げています。また栗木達介や八木明、田中信行らは、既定の工芸の認識や造形の手法を再構築して新たな可能性を切り拓いてきました。いずれも、国内外での精力的な制作発表や主要美術館への作品収蔵などをとおして、国際的にも認知されています。その芸術は、素材や表現を異にしながら、日本工芸に清新な造形手法を提示するとともに、新たな座標を構築するものとして広く国際的標準の評価を受けています。 本展では、そうした、現代の日本工芸をリードしてきた作家らと今日もっとも独創的に制作活動を繰り広げている気鋭の作家らとをあわせ、特に国際的にも注目される11人を取り上げます。各々の造形思考を明快にして個性的な創作とした作品約90点で構成し、現代の工芸を検証しつつ工芸の将来を展望します。 畠山耕治《八つの面》2010年撮影: 金谷智昭 池田巖《作品(無題)》2006年 個人蔵撮影: 後 勝彦 森口邦彦《位相色紙文》2006年 個人蔵撮影: 四方邦熈 樂吉左衞門《焼貫黒樂茶碗》2012年 個人蔵撮影: 畠山崇 関島寿子《なわの記憶II》2007年 個人蔵撮影: 桜井ただひさ 武山直樹《はくたい》2012年 個人蔵 小田橋昌代《the entrance to the inner world I》2011年 個人蔵 [出品作家(五十音順)]池田巖(IKEDA, Iwao、1940- 、漆工)、小田橋昌代(ODAHASHI, Masayo、1975- 、ガラス)、栗木達介(KURIKI, Tatsusuke、1943- 、陶磁)、黒田泰蔵(KURODA, Taizo、1946- 、陶磁)、関島寿子(SEKIJIMA, Hisako、1944- 、編組)、武山直樹(TAKEYAMA, Naoki、1974- 、七宝)、田中信行(TANAKA, Nobuyuki、1959- 、漆工)、畠山耕治(HATAKEYAMA, Koji、1956- 、金工)、樂吉左衞門(RAKU, Kichizaemon ⅩⅤ、1949- 、陶磁)、森口邦彦(MORIGUCHI, Kunihiko、1941- 、染色)、八木明(YAGI, Akira、1955- 、陶磁) 出品作品リスト *会期中に一部作品を展示替えします。 前期=10/28まで 後期=10/30から*個人蔵の作品は表記を省略しました。 1.楽翠亭美術館蔵 2.東京国立近代美術館蔵 3.敦井美術館蔵 4.佐川美術館蔵 5.樂美術館蔵 6.豊田市美術館蔵 7.資生堂アートハウス蔵 8.金沢21世紀美術館蔵 作家名/ヨミ生-没年作品番号/展示期間題名/よみがな制作年材質・技法所蔵第一室栗木達介/クリキ、タツスケ1943~15銀緑彩文陶・壺態 Ⅲ/ぎんりょくさい もんとう・こたいⅢ1988陶器/ とうき2栗木達介/クリキ、タツスケ1943~16黄鱗文巻弁陶 /おうりんもん まき べんとう1991陶器/ とうき3栗木達介/クリキ、タツスケ1943~17形を離れる帯模様Ⅰ/かたち を はなれる おびもようⅠ1996陶器/ とうき3栗木達介/クリキ、タツスケ1943~18形を離れる帯模様Ⅲ/かたち を はなれる おびもようⅢ1996陶器/ とうき 栗木達介/クリキ、タツスケ1943~19形を離れる帯模様Ⅵ/かたち を はなれる おびもようⅥ1996陶器/ とうき 栗木達介/クリキ、タツスケ1943~20組帯壺 ヴィーナス/くみおびつぼ う゛ぃーなす1996陶器/ とうき3栗木達介/クリキ、タツスケ1943~21組帯壺 法師/くみおびつぼ ほうし1996陶器/ とうき 栗木達介/クリキ、タツスケ1943~22形を離れる帯文様'98/かたち を はなれる おびもよう'981998陶器/ とうき 森口邦彦/モリグチ、クニヒコ1941~32 前友禅訪問着 花崖/ゆうぜん ほうもんぎ かがい1983絹、友禅/ きぬ、ゆうぜん 森口邦彦/モリグチ、クニヒコ1941~33 後友禅訪問着 流砂文/ゆうぜん ほうもんぎ りゅうさもん1984絹、友禅/ きぬ、ゆうぜん 森口邦彦/モリグチ、クニヒコ1941~35 前友禅訪問着 緑陰/ゆうぜん ほうもんぎ りょくいん1991絹、友禅/ きぬ、ゆうぜん 森口邦彦/モリグチ、クニヒコ1941~39 前友禅訪問着 位相色紙文/ゆうぜん ほうもんぎ いそうしきしもん2006絹、友禅/ きぬ、ゆうぜん 森口邦彦/モリグチ、クニヒコ1941~41 前友禅訪問着 三彩方花文/ゆうぜん ほうもんぎ さんさいほうかもん2008絹、友禅/ きぬ、ゆうぜん 森口邦彦/モリグチ、クニヒコ1941~34 後友禅訪問着 玄/ゆうぜん ほうもんぎ げん1988絹、友禅/ きぬ、ゆうぜん 森口邦彦/モリグチ、クニヒコ1941~36 前友禅訪問着 流水文/ゆうぜん ほうもんぎ りゅうすいもん1992絹、友禅/ きぬ、ゆうぜん 森口邦彦/モリグチ、クニヒコ1941~37 後友禅訪問着 黄唐茶格子文/ゆうぜん ほうもんぎ きがらちゃこうしもん1993絹、友禅/ きぬ、ゆうぜん 森口邦彦/モリグチ、クニヒコ1941~38 後友禅訪問着 雪渓/ゆうぜん ほうもんぎ せっけい1999絹、友禅/ きぬ、ゆうぜん 森口邦彦/モリグチ、クニヒコ1941~40 後友禅訪問着 位相短冊文/ゆうぜん ほうもんぎ いそうたんざくもん2007絹、友禅/ きぬ、ゆうぜん 田中信行/タナカ、ノブユキ1959~84Orga/おーが1999漆、麻布(乾漆)/ うるし、あさぬの(かんしつ)6田中信行/タナカ、ノブユキ1959~85触生の記憶/しょくせい の きおく2002漆、麻布(乾漆)/ うるし、あさぬの(かんしつ)7田中信行/タナカ、ノブユキ1959~86触生の記憶/しょくせい の きおく2003漆、麻布(乾漆)/ うるし、あさぬの(かんしつ)8田中信行/タナカ、ノブユキ1959~87触生の記憶/しょくせい の きおく2008漆、麻布(乾漆)/ うるし、あさぬの(かんしつ) 第二室池田 巖/イケダ、イワオ1940~9作品(無題)/さくひん(むだい)2006竹、漆、蒔絵/ たけ、うるし、まきえ 池田 巖/イケダ、イワオ1940~10掛花入/かけはないれ2006竹、漆、蒔絵/ たけ、うるし、まきえ 池田 巖/イケダ、イワオ1940~11作品(無題)/さくひん(むだい)2008竹、漆、蒔絵/ たけ、うるし、まきえ 池田 巖/イケダ、イワオ1940~12作品(無題)/さくひん(むだい)2008竹、漆、蒔絵/ たけ、うるし、まきえ 池田 巖/イケダ、イワオ1940~13茶器/ちゃき2012竹、漆、蒔絵/ たけ、うるし、まきえ 池田 巖/イケダ、イワオ1940~14竹塗茶杓/たけぬり ちゃしゃく2012竹、漆、蒔絵/ たけ、うるし、まきえ 八木 明/ヤギ、アキラ1955~92青白磁輪花大皿/せいはくじ りんか おおざら2012磁器/ じき 樂 吉左衞門/ラク、キチザエモン1949~51焼貫黒樂茶碗 江上阻風雨/やきぬき くろらく ちゃわん こうじょう ふう を はばむ2003陶器/ とうき4樂 吉左衞門/ラク、キチザエモン1949~52焼貫黒樂茶碗 巖上に濡洸ありⅤ 銘 ここに到り洸得るあるがごとく 輝かずして諸物を明かす/やきぬき くろらく ちゃわん がんじょう に じゅこう あり Ⅴ めい ここにいたり こうえるあるがごとく かがやかずして しょもつをあかす2004陶器/ とうき5樂 吉左衞門/ラク、キチザエモン1949~53焼貫黒樂茶碗 一犂雨/やきぬき くろらく ちゃわん いちりう2005陶器/ とうき5樂 吉左衞門/ラク、キチザエモン1949~54焼貫茶入/やきぬき ちゃいれ2008陶器/ とうき 樂 吉左衞門/ラク、キチザエモン1949~55焼締花入/やきしめ はないれ2009陶器/ とうき 樂 吉左衞門/ラク、キチザエモン1949~56焼貫茶入/やきぬき ちゃいれ2009陶器/ とうき 樂 吉左衞門/ラク、キチザエモン1949~57焼貫茶入/やきぬき ちゃいれ2009陶器/ とうき 樂 吉左衞門/ラク、キチザエモン1949~58焼貫茶入/やきぬき ちゃいれ2009陶器/ とうき4樂 吉左衞門/ラク、キチザエモン1949~59焼貫黒樂茶碗/やきぬき くろらく ちゃわん2012陶器/ とうき 樂 吉左衞門/ラク、キチザエモン1949~60焼貫黒樂茶碗/やきぬき くろらく ちゃわん2012陶器/ とうき 第三室武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~69はくたい2012銅、七宝、金箔/ どう、しっぽう、きんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~70たまゆら2012銅、七宝、金箔、銀箔/ どう、しっぽう、きんぱく、ぎんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~71たまゆら2012銅、七宝、金箔、銀箔/ どう、しっぽう、きんぱく、ぎんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~72ゆめがたり2012銅、七宝、銀箔/ どう、しっぽう、ぎんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~73ときよ2012銅、七宝、銀箔/ どう、しっぽう、ぎんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~74しるし2012銅、七宝、金箔/ どう、しっぽう、きんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~75しるし2012銅、七宝、銀箔/ どう、しっぽう、ぎんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~76ゆきあい2012銅、七宝、金箔、銀箔/ どう、しっぽう、きんぱく、ぎんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~77ゆきあい2012銅、七宝、金箔、銀箔/ どう、しっぽう、きんぱく、ぎんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~78こがれ2012銅、七宝、金箔/ どう、しっぽう、きんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~79こがれ2012銅、七宝、銀箔/ どう、しっぽう、ぎんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~80こがれ2012銅、七宝、金箔/ どう、しっぽう、きんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~81こがれ2012銅、七宝、銀箔/ どう、しっぽう、ぎんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~82こがれ2012銅、七宝、銀箔/ どう、しっぽう、ぎんぱく 武山直樹/タケヤマ、ナオキ1974~83ゆめ の ゆめ2012銅、七宝、銀箔/ どう、しっぽう、ぎんぱく 田中信行/タナカ、ノブユキ1959~88Inner Side-Outer Side/いんなー さいど ‐ あうたーさいど2011漆、麻布(乾漆)/ うるし、あさぬの(かんしつ) 八木 明/ヤギ、アキラ1955~89青白磁対面取蓋物/せいはくじ つい めんとり ふたもの2008磁器/ じき 八木 明/ヤギ、アキラ1955~90青白磁鎬大鉢/せいはくじ しのぎ おおばち2012磁器/ じき 八木 明/ヤギ、アキラ1955~91青白磁鎬大鉢/せいはくじ しのぎ おおばち2012磁器/ じき 八木 明/ヤギ、アキラ1955~93青白磁輪花大鉢/せいはくじ りんか おおざら2012磁器/ じき 八木 明/ヤギ、アキラ1955~94青白磁雪輪大鉢/せいはくじ せつりん おおばち2012磁器/ じき 八木 明/ヤギ、アキラ1955~95青白磁鎬扁壺/せいはくじ しのぎ へんこ2012磁器/ じき 八木 明/ヤギ、アキラ1955~96青白磁鎬扁壺/せいはくじ しのぎ へんこ2012磁器/ じき 八木 明/ヤギ、アキラ1955~97青白磁鮑大皿/せうはくじ あわび おおざら2012磁器/ じき 第四室黒田泰蔵/クロダ、タイゾウ1946~23Untitled/あんたいとるど2012磁器/ じき 黒田泰蔵/クロダ、タイゾウ1946~24Untitled/あんたいとるど2012磁器/ じき 黒田泰蔵/クロダ、タイゾウ1946~25Untitled/あんたいとるど2012磁器/ じき 黒田泰蔵/クロダ、タイゾウ1946~26Untitled/あんたいとるど2012磁器/ じき 黒田泰蔵/クロダ、タイゾウ1946~27Untitled/あんたいとるど2012磁器/ じき 黒田泰蔵/クロダ、タイゾウ1946~28Untitled/あんたいとるど2012磁器/ じき 黒田泰蔵/クロダ、タイゾウ1946~29Untitled/あんたいとるど2012磁器/ じき 黒田泰蔵/クロダ、タイゾウ1946~30Untitled/あんたいとるど2012磁器/ じき 黒田泰蔵/クロダ、タイゾウ1946~31Untitled/あんたいとるど2012磁器/ じき 小田橋昌代/オダハシ、マサヨ1975~42Face to Face Ⅱ/ふぇいす とぅ ふぇいすⅡ2007ガラス、鋳造、エナメル着彩/ がらす、ちゅうぞう、 小田橋昌代/オダハシ、マサヨ1975~43こえ を あつめる/こえ を あつめる2008ガラス、鋳造、エナメル着彩/ がらす、ちゅうぞう、えなめるちゃくさい 小田橋昌代/オダハシ、マサヨ1975~44こえ を ひろって/こえ を ひろって2008ガラス、鋳造、エナメル着彩/ がらす、ちゅうぞう、えなめるちゃくさい 小田橋昌代/オダハシ、マサヨ1975~45the entrance to the inner world Ⅰ/ざ えんとらんす とぅ ざ いんなー わーるど Ⅰ2011ガラス、鋳造、エナメル着彩/ がらす、ちゅうぞう、えなめるちゃくさい 小田橋昌代/オダハシ、マサヨ1975~46the entrance to the inner world Ⅱ/ざ えんとらんす とぅ ざ いんなー わーるど Ⅱ2011ガラス、鋳造、エナメル着彩/ がらす、ちゅうぞう、えなめるちゃくさい 小田橋昌代/オダハシ、マサヨ1975~47Floating Ⅳ/ふろーてぃんぐ Ⅳ2011ガラス、鋳造、エナメル着彩/ がらす、ちゅうぞう、えなめるちゃくさい 小田橋昌代/オダハシ、マサヨ1975~48つたえあうこころ/つたえあう こころ2011ガラス、鋳造、エナメル着彩/ がらす、ちゅうぞう、えなめるちゃくさい 小田橋昌代/オダハシ、マサヨ1975~49こころの均衡ーリンクー/こころ の きんこうーりんくー2011ガラス、鋳造、エナメル着彩/ がらす、ちゅうぞう、えなめるちゃくさい 小田橋昌代/オダハシ、マサヨ1975~50春の便り/はる の たより2011ガラス、鋳造、エナメル着彩/ がらす、ちゅうぞう、えなめるちゃくさい 第五室畠山耕治/ハタケヤマ、コウジ1956~1多角のもの 秋/たかく の もの あき2005青銅、鋳造/ せいどう、ちゅうぞう 畠山耕治/ハタケヤマ、コウジ1956~2多角のもの /たかく の もの2007青銅、鋳造/ せいどう、ちゅうぞう 畠山耕治/ハタケヤマ、コウジ1956~3六つの面/むっつ の めん2008青銅、鋳造/ せいどう、ちゅうぞう 畠山耕治/ハタケヤマ、コウジ1956~4六つの面/むっつ の めん2010青銅、鋳造/ せいどう、ちゅうぞう2畠山耕治/ハタケヤマ、コウジ1956~5八つの面/やっつ の めん2010青銅、鋳造/ せいどう、ちゅうぞう2畠山耕治/ハタケヤマ、コウジ1956~6八つの面/やっつ の めん2010青銅、鋳造/ せいどう、ちゅうぞう 畠山耕治/ハタケヤマ、コウジ1956~7八つの面/やっつ の めん2010青銅、鋳造/ せいどう、ちゅうぞう 畠山耕治/ハタケヤマ、コウジ1956~8八つの面/やっつ の めん2012青銅、鋳造/ せいどう、ちゅうぞう 関島寿子/セキジマ、ヒサコ1944~61たたんだ角 II/たたんだ つのⅡ2000シュロの葉、組む/ しゅろのは、くむ 関島寿子/セキジマ、ヒサコ1944~62なわの記憶 II/なわの きおくⅡ2007ヘクソカズラの蔓、綯う/ へくそかずらのつる、なう 関島寿子/セキジマ、ヒサコ1944~63コウゾなわ球/こうぞ なわたま2009コウゾ、綯う/ こうぞ、なう 関島寿子/セキジマ、ヒサコ1944~64超組織 /ちょうそしき2009コウゾ、クルミ、組む、絡める/ こうぞ、くるみ、くむ、からめる 関島寿子/セキジマ、ヒサコ1944~65捻れの収束 II/ねじれ の しゅうそくⅡ2010ジャスミンの蔓、縒る、組む/ じゃすみんのつる、よる、くむ 関島寿子/セキジマ、ヒサコ1944~66束の間・Ⅴ /たば の あいだ・Ⅴ 2010ヤナギ、スイカズラ、束ねる、組む/ やなぎ、すいかずら、たばねる、くむ 関島寿子/セキジマ、ヒサコ1944~67視覚的対構造的 III/しかくてき たい こうぞうてきⅢ2011クルミ、組む、削る/ くるみ、くむ、けずる 関島寿子/セキジマ、ヒサコ1944~68絡Ⅰ/からむⅠ2011苧麻、絡める/ ちょま、からめる カタログ情報 現代の座標-工芸をめぐる11の思考- New Footing: Eleven Approaches to Contemporary Crafts 2012年刊行、A4変形版、126ページ イベント情報 アーティスト・トーク ■森口邦彦(染色作家) 日程:2012年9月23日(日) ■畠山耕治(金工作家) 日程:2012年10月14日(日) 14:00‐15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) ギャラリートーク 当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。 2012年9月30日(日)2012年11月11日(日) 14:00‐15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) ■タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。作品の見どころを、展示室で作品を鑑賞しながら解説する<トークコーナー>と、著名作家の作品や資料・制作工程資料などを実際に手にとったりさわりながら鑑賞いただける<タッチコーナー>とでご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00‐15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) 開催概要 東京国立近代美術館 工芸館 2012年9月15日(土)~12月2日(日)※会期中、一部作品の展示替をおこないます。前期 9月15日(土)~10月28日(日)後期 10月30日(火)~12月2日(日) 10:00-17:00(入館は閉館30分前まで) 月曜日(9月17日、10月8日は開館)、9月18日(火)、10月9日(火) 一般500円(350円) 大学生300円(150円)高校生以下および18歳未満、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障害者手帳をご提示ください。※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。 東京国立近代美術館 開館60周年記念企画★★★ 誕生日は無料!! ★★★ 開館60周年を記念して、ご自身の誕生日当日にご来館いただいた方は、全館(本館・工芸館とも)無料で入館いただけます。誕生日を証明できるものをご持参ください。 HAPPY BIRTHDAY TOGETHER!! 11月3日(土)文化の日、12月1日(土)開館60周年記念日 東京国立近代美術館

こども工芸館/おとな工芸館 植物図鑑

概要 植物は私たちの生活と深い関わりをもっています。はるか昔から多種多様な植物が採取・栽培され、食料や燃料、原材料として使用されてきました。それだけでなく、植物の色かたちや芳香は人を強く魅了し、喜びや期待を膨らませるものでもあります。 そうした人と植物との関係が、工芸にはギュッと凝縮されています。たとえば模様。あらゆる花や実、葉や枝も模様になってきましたが、言ってみれば、それらは作者が紹介するその植物のベストショット。細かい描写や生えている状況の説明は求めず、むしろ必要な要素のみを切り抜いた結果が模様を生み出すのです。そのせいでしょうか、ほとんどが簡略される傾向にありながら、かえって種固有のあり方を覗きみるような印象をもたらします。 そして工芸制作の現場では、実に多くの植物が素材として選ばれています。糸や布を染めるために花や葉のほか樹皮や根っこまでが試され、手に取るとしっとりとなじむ漆の器は、日本では早くも縄文時代には使われていたと言われます。すべてはより善く、美しくという願いから。利用法を最初にひらめいた人の観察力と探究心が、今なお私たちの暮らしを豊かにしていると考えると何だかわくわくしてきます。 会場は「芽生え・葉・草」「木・森・山」「花の模様」「花のかたち」「松竹梅」「収穫(農業&工芸)」の6つのテーマで構成しました。植物のとっておきの姿を堪能し、思いがけない性質に驚きましょう。セルフガイドやさまざまなプログラムが、皆さんの自由研究をお手伝いします。 田嶋悦子《Cornucopia 02-XI》2002年 音丸耕堂《彫漆薺文茶入》1959年頃 永井一正《Japan(展覧会)》1988年 平田郷陽《清泉》1961年 田嶋悦子《Cornucopia 97-V》1997年 関島寿子《無題 かご(No.396)》 森口華弘《縮緬地友禅訪問着 菊》1970年 特別陳列 オリンピックコーナー 2012年はオリンピックイヤー。ロンドンでの開催にあわせ、1964年の東京オリンピックのポスターを展示します。日の丸を思わせるシンボリックな大会エンブレムやグラビア多色刷りの迫力みなぎる熱い思いをご堪能下さい。 亀倉雄策《東京オリンピック》1962年(フォトディレクター:村越襄、撮影:早崎治) イベント情報 セルフガイドの無料配布 ★★★今年はおとなもスタンプラリー! ★★★ 毎年小学生の方を対象に実施してご好評いただいているスタンプラリーに、今年はおとなの方もご参加ください。 もちろん、オリジナルグッズのプレゼントつき!東京国立近代美術館の開館60周年記念企画です。 ギャラリートーク ■当館研究員によるギャラリートーク 7月は少し詳しく、じっくり鑑賞。8月はお子さんと一緒に楽しく。当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすくご案内します。 ※申込み不要、参加無料(要観覧券)。日程:7月29日(日) 8月19日(日)時間:14:00-15:00 ■タッチ&トーク/親子でタッチ&トーク工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム 日程:会期中の毎週水・土曜日時間:14:00-15:00 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。〈さわってみようコーナー〉で本物の迫力を手に取り間近で堪能、会場では豊富なエピソードとともに展覧会のみどころを紹介します。お子さん連れでも気軽にご参加いただけるコースもご用意しました。工芸館ガイドスタッフがご案内します。 ※申込み不要、参加無料(要観覧券)。 ■こどもとおとなのセルフガイド 植物をテーマとする作品の生命力に迫りましょう。対象年齢にあわせて2種ご用意しました。 ■楽しく学べる教育プログラム その他、工芸館では、夏休みが楽しくなる数々のプログラムをご用意いたしております。詳細は、工芸館イベント情報ページをご確認ください。 スペシャルイベント : MOVIE + TOUCH&TALK PART5 親子で参加!伝統工芸映画の上映と工芸作品を見て、さわってみよう!*終了いたしました 《参加無料、要申込、定員50名》 日程: 2012年7月23日(月)(当日、工芸館は休館日です。本イベントの招待状をお持ちの方のみご入館頂けます。)時間: 10:30-12:30 工芸館と公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団との共催イベントです。工芸記録映画の上映と、工芸館のオリジナルプログラム「タッチ&トーク」を同時開催し、展覧会や作品のみどころをお伝えします。 工芸作品はどのような人の手で作られ、どのような手触りなのでしょう。5回目となる今回のテーマは「染織」です。見て、さわって、もっと身近に工芸を感じてみませんか。夏のひととき、お子さんやお孫さんとご一緒にお楽しみ下さい。 映画の上映 「紬に生きる-宗廣力三」ポーラ伝統文化振興財団企画1988年(株)日経映像製作/カラー32分 宗廣力三は「紬縞織」と「絣織」のわざで重要無形文化財保持者(いわゆる人間国宝)に認定された染織作家です。本作は、インド原産の野生種・エリ蚕からとった絹糸を宗廣考案の手法「どぼんこ染」で染色、絶妙なグラデーションが生きた紬織制作の工程をドキュメンタリータッチでたどります。蚕の飼育から作品完成まで突き進む作者の情熱と豊かな染織美をご堪能下さい。 タッチ&トーク グループに分かれ、おすすめの作品を中心に「所蔵作品展 こども工芸館/おとな工芸館 植物図鑑」(会期:7月22日~9月2日)の見どころや、さまざまなエピソードを対話形式でご紹介します。作品や資料をさわって実感!ケース越しでは味わえない素材や技法の魅力に存分にふれてください。工芸館ガイドスタッフ(解説ボランティア)がご案内いたします。 お申込み方法 イベントの詳細と申込方法は、ポーラ伝統文化財団のホームページにてご確認下さい。 ◆応募締切 7月3日(火)必着 開催概要 東京国立近代美術館 工芸館 2012年7月22日(日)~9月2日(日) 10:00-17:00(入館は閉館30分前まで) 月曜日 一般200円(100円) 大学生70円(40円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障害者手帳をご提示ください。 ※お得な観覧券「MOMATパスポート」でご覧いただけます。※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。 東京国立近代美術館 開館60周年記念企画★★★ 誕生日は無料!! ★★★ 開館60周年を記念して、ご自身の誕生日当日にご来館いただいた方は、無料で入館いただけます。券売窓口で、誕生日のわかる証明書(免許証等)をご提示ください。 HAPPY BIRTHDAY TOGETHER!! 8月5日(日)、9月2日(日) 東京国立近代美術館

特別展「越境する日本人-工芸家が夢みたアジア」

概要 大正から昭和初期にかけて、工芸の源流を求め、あるいは、工芸の新たなる可能性を求め、工芸家は国境を越えて大陸へと旅立っていきました。朝鮮や中国などにおける日本人工芸家の活動を「日本近代工芸史」の一部分として捉え、その実態と背景について探り、彼らの作品に示された大陸の面影を通じて、日本人工芸家にとってのアジアについて考えてみたいと思います。 日本人工芸家が大陸へと渡っていったのは、言うまでもなく、当時の日本の国策を背景とするものでした。いち早く近代化を成し遂げ、「東洋の盟主」を自負していた日本にとって、西欧列強に支配される近隣アジア諸国を解放することが大きな使命として捉えられていましたが、これに対して、工芸家にとってのアジア進出とは、むしろ憬れの源流、よりどころとすべき規範を求めての旅でした。 東洋人として、東洋の工芸文化を正当に評価するとともに、アジアにおける生活文化の共通言語として工芸を守り伝えること、その正統な後継者という意識がその根底にありました。かつて工芸家の心の内にはアジアへの憧れがあったのであり、「アジアはひとつ」という岡倉天心の言葉は、まさしく、工芸家にとっての命題でもあったに違いありません。 本展では、大正から昭和戦前期に制作されたアジア主義的な傾向を示す工芸作品を通じて、工芸家にとってのアジアについて、また、日本人とアジアとの関係を探り、可能性としてあり得たかもしれないもうひとつの近代について考えます。 富本憲吉《染付陶板 京城東大門満月》1934年 六角紫水《漆画丸盆》1924年 北大路魯山人《萌葱金襴手鳳凰文煎茶碗》1939年 *本展では一部作品の展示替えを行います。前期: 4/24(火) - 6/10(日)後期: 6/12(火) - 7/16(月・祝) 出品作品リスト 会期中に一部作品の展示替えをおこないます。 ☆=4/24~6/10 ★=6/12~7/16 作品番号作家名題名よみがな制作年所蔵展示期間第1室I-01浅川伯教鶏龍山周辺窯跡図けりょんさん しゅうへん かまあと ずc.1920s-30sA 03新井謹也肉池にくち不詳 04梅原龍三郎北京秋天ぺきん しゅうてん1942* 06河村喜太郎青磁古瓦文肉池せいじ こがわらもん にくち不詳 07龍村平蔵漢羅「楽浪」かんら らくろう1927B 08津田信夫塞外漫歩さいがい まんぽ1940C 09沼田一雅胡砂の旅こさ の たび1937D 10山鹿清華熱河壁掛ねっか かべかけ1937E☆11山鹿清華手織錦壁掛清晏舫図ておりにしき かべかけ せいうんぼう ず1938D★12山本安曇三蔵法師置物さんぞうほうし おきもの1936D 13六角紫水漆画丸盆うるしえ まるぼん1924* 14六角紫水刀筆文線の行通ひ香盆(双鳥之図丸盆)とうひつもん せん の いきかよい こうぼん そうちょう の ず まるぼん1927F 16-輻線蓮華文軒丸瓦ふくせん れんかもん のき まるがわら高句麗時代E 17-条塼じょうせん E 18-条塼じょうせん E 19-条塼じょうせん E 20-唐草文軒平瓦からくさもん のき ひらがわら新羅時代E 21-粉青刷毛目碗 鶏龍山茶碗 銘「東鶴寺」ふんせい はけめわん けりょんさん ちゃわん めい とうかくじ朝鮮時代A 22-白磁碗 銘「断俗」はくじわん めい だんぞく朝鮮時代A 23-古赤絵人物図鉢こあかえ じんぶつず はち明 24-五彩人物図盤ごさい じんぶつず ばん 25-五彩六角瓶脚(部分)ごさい ろっかくびん あし明 ★26-鉄砂龍文壺てっしゃ りゅうもん つぼ朝鮮時代G 27-青花鉄彩牡丹紋壺せいか てっさい ぼたんもん つぼ朝鮮時代 ★II-14六角紫水刀筆天部奏楽方盆とうひつ てんぶそうがく ほうばん1927F III-27藤島武二アルチショあるちしょ1917* 第2室II-01板谷波山霙青磁牡丹彫文花瓶みぞれせいじ ぼたんちょうもん かびん1925* 02海野 清双鳥紋箱そうちょうもん はこ1931E 03香取秀真金銅獅子脚炉こんどう しし あしろ1925C 04香取秀真両耳三足香炉りょうじ さんそく こうろ1928C 05香取秀真八稜鏡瑞鳥文喰籠はちりょうきょう ずいちょうもん じきろうc.1928D 06香取秀真八稜鏡はちりょうきょう1929C 07香取秀真美々豆久香炉みみずく こうろ不詳H 08香取正彦鋳銅花器ちゅうどう かき1930* 09河井寛次郎青瓷爵せいじ しゃく1920 10河井寛次郎印花人形図四方?いんか にんぎょうず よほうへい1926D 11北大路魯山人萌葱金襴手鳳凰文煎茶碗もえぎ きんらんで ほうおうもん せんちゃわんc.1939* 12二十代 堆朱楊成彫彩漆 六華式卓ちょうさいうるし ろっか しきしょく1915 13山本安曇征露花瓶せいろ かびん1938E 15六角紫水銀嵌刀筆天部奏楽の図飾箱ぎんがん とうひつ てんぶそうがく の ず かざりばこ1928F 16六角紫水理想界の図蒔絵手箱りそうかい の ず まきえ てばこ1929F 17六角紫水金胎蒔絵唐花文鉢きんたい まきえ からはなもん はちc.1935* 18-雲岡石窟飛天・僧形(拓本)うんこう せっくつ ひてん そうぎょう たくほん北魏時代E★19-雲岡石窟伎楽天像(拓本)うんこう せっくつ ぎがくてんぞう たくほん E☆I-28-画像塼がそう せん漢時代E 29-画像塼がそう せん E III-14六代 清水六兵衞黒泑草花文壺(花瓶)こくよう そうかもん つぼ かびん1938D 第3室III-01新井謹也呉須絵皿 東大門外師走の市ごす えざら とんでむんそと しわす の いち不詳I 02石黒宗麿唐三彩馬とうさんさい ばc.1928* 03石黒宗麿柿釉鉢かきゆう はちc.1930-39* 04石黒宗麿藍彩壺らんさい つぼc.1930-39* 05石黒宗麿白地黒絵魚文扁壺しろじ くろえ ぎょもん へんこc.1940-41* 06石黒宗麿千点文香合せんてんもん こうごうc.1940-45* 07石黒宗麿千点文茶碗せんてんもん ちゃわんc.1940-45* 08河井寛次郎三彩壺さんさい つぼc.1921D 09河井寛次郎呉須刷毛目重筥ごす はけめ じゅうばこ1939G 10河井寛次郎白瓷切子扁壺はくじ きりこ へんこ1940D 11川瀬巴水慶州 佛国寺 「朝鮮八景」よりきょんじゅん ぶるくくさ ちょうせん はっけい より1939*★12川瀬巴水朝鮮 水原 西門 「続朝鮮風景」よりちょうせん すうぉん そむん ぞく ちょうせん ふうけい より1940*☆13五代 清水六兵衞(六和)三彩四方花瓶さんさい しほうかびん1938j 15黒田辰秋螺鈿亥字香盒らでん いじ こうごう1935* 16黒田辰秋赤漆彫花文箱あかうるし ちょうかもん はこc.1935* III-17富本憲吉李朝陶器写生巻 一巻りちょうとうき しゃせいかん いっかん1922K 18富本憲吉李朝陶器写生巻 二巻りちょうとうき しゃせいかん にかん1922K 19富本憲吉李朝陶器写生巻 三巻りちょうとうき しゃせいかん さんかん1922K 20富本憲吉染付八角鉢 (清涼里小景模様 三客)そめつけ はっかくはち ちゃんにゃんに しょうけいもよう さんきゃく1922K 21富本憲吉白磁八角蓋付壺はくじ はっかく ふたつきつぼ1932* 22富本憲吉染付陶板 京城東大門満月そめつけとうばん けいじょう とんでむん まんげつ1934* 23富本憲吉色絵家形筆架いろえ いえがた ひっか1937* 24富本憲吉染付家形水滴そめつけ いえがた すいてき1937* 25浜田庄司刷毛目汲出セットはけめ くみだし せっと1925* 26 絵刷毛目壺えはけめ つぼ1932* 28初代 宮永東山淡黄瓷割華文礫たんおう じかっかもん れき不詳 29-李朝呉須刷毛目三段重りちょうごす はけめ さんだんじゅう15世紀後半-16世紀前半G 30-李朝染付家型水滴りちょうそめつけ いえがた すいてき15世紀後半-16世紀前半G 第4室IV-01浅川伯教白濁釉(海鼠釉)碗はくだくゆう なまこゆう わんc.1920s-30sL 02浅川伯教白磁碗はくじ わんc.1930s-40sL 03浅川伯教京城清涼里風景図けいじょう ちょんにゃんに ふうけいず不詳A I-02浅川伯教釜山窯図ぷさん かまずc.1930A 04川喜田半泥子茶碗ちゃわん1937 05川喜田半泥子刷毛目徳利はけめ とっくり1937M 06川喜田半泥子刷毛目茶碗はけめ ちゃわんc.1937M 07川喜田半泥子井戸手茶碗 銘「寿山」いどて ちゃわん めい じゅさんc.1941M 08川喜田半泥子井戸手茶碗 銘「雨後夕陽」いどて ちゃわん めい うごせきようc.1941M 09北大路魯山人刷毛目彫三島風茶碗はけめほり みしまふう ちゃわん1928 10北大路魯山人絵高麗徳利えごうらい とっくり1929 11小森 忍田面茶入たずら ちゃいれc.1927N 12小森 忍青磁魚文手付水注せいじ さかなもん てつきすいちゅうc.1921-28N 13小森 忍黄瀬戸似顔絵皿きぜと にがおえ ざら1927N 14小森 忍三彩掻落菊文土瓶さんさい かきおとしきくもん どびんc.1928-34N 15小森 忍三彩掻落菊文番茶碗さんさい かきおとしきくもん ばんちゃわんc.1928-34N 16小森 忍黒釉刻花果物皿こくゆう こっか くだものざらc.1931-34N 17小森 忍磁州窯鉄絵草花文六角皿じしゅうよう てつえ そうかもん ろっかくさらc.1931-34N 18小森 忍青花祥瑞写八角面取花瓶せいか しょんずいうつし はっかく めんとりかびんc.1941-43 19小森 忍瑠璃釉銀彩花文輪花鉢るりゆう ぎんさい はなもん りんかばちc.1941-43 20三和高麗焼青磁象嵌菓子鉢せいじ ぞうがん かしばちc.1911-45 21三和高麗焼青磁象嵌花瓶せいじ ぞうがん かびんc.1911-45 22三和高麗焼茶具一式ちゃぐ いっしきc.1911-45 V-25吉田初三郎東京大絵図「大日本全図」よりとうきょうおおえず だいにほんぜんず より1929J 26吉田初三郎朝鮮大図絵ちょうせんおおずえ1929J 27吉田初三郎満蒙の交通産業案内図まんもう の こうつうさんぎょう あんないず1932J 第5室V-01伊藤順三南満洲鉄道株式会社みなみまんしゅうてつどう かぶしきかいしゃc.1924 02伊藤順三南満洲鉄道株式会社みなみまんしゅうてつどう かぶしきかいしゃc.1930-31 03伊藤順三南満洲鉄道株式会社みなみまんしゅうてつどう かぶしきかいしゃc.1937 04河井寛次郎(考案)竹製棚たけせい たなc.1940O 05河井寛次郎(考案)竹製テーブルたけせい てーぶるc.1940O 06河井寛次郎(考案)竹製椅子たけせい いすc.1940O 07河井寛次郎(考案)藁トンわら とんc.1940O 08澤部清五郎、川島織物(現:川島織物セルコン)満洲国宮殿 綴織壁掛試案(縮尺1/10)霊鳥瑞草紋まんしゅうこく きゅうでん つづれおり かべかけ しあん しゅくしゃく1/10 れいちょうずいそうもん1941P★16澤部清五郎、川島織物(現:川島織物セルコン)満洲国宮殿 綴織壁掛試織用現寸原画霊鳥瑞草紋(部分)まんしゅうこく きゅうでん つづれおり かべかけ とめしおりよう げんすんげんが れいちょうずいそうもん ぶぶん1942P★17澤部清五郎、川島織物(現:川島織物セルコン)満洲国宮殿饗宴場 展開図(縮尺1/20)まんしゅうこく きゅうでん きょうえんじょう てんかいず しゅくしゃく1/20c.1944P★18澤部清五郎、川島織物(現:川島織物セルコン)満洲国宮殿正殿 一部展開図(縮尺1/20)まんしゅうこく きゅうでん せいでん いちぶてんかいず しゅくしゃく1/20c.1944P☆09川島織物(現:川島織物セルコン)満洲国宮殿正殿 紋織壁張下絵雙鳳紋まんしゅうこく きゅうでん せいでん もんおり かべはり したえ そうおうもん1944P☆10川島織物(現:川島織物セルコン)満洲国宮殿 綴織壁掛試織霊鳥瑞草紋(部分)まんしゅうこく きゅうでん つづれおり かべかけ ためしおり れいちょうずいそうもん ぶぶんc.1942P★11川島織物(現:川島織物セルコン)満洲国宮殿正殿 紋織壁張試織雙鳳紋まんしゅうこく きゅうでん せいでん もんおり かべはり ためしおり そうおうもんc.1944P☆12川島織物(現:川島織物セルコン)満洲国宮殿正殿 紋織緞帳試織雙麒紋まんしゅうこく きゅうでん せいでん もんおり だんちょう ためしおり そうりんもんc.1944P☆13川島織物(現:川島織物セルコン)満洲国宮殿饗宴場 紋織緞帳試織瑞獣花紋まんしゅうこく きゅうでん きょうえんじょう もんおり だんちょう ためしおり ずいじゅうかもんc.1944P★14川島織物(現:川島織物セルコン)満洲国宮殿正殿 紋織壁張原画雙鳳紋まんしゅうこく きゅうでん せいでん もんおり かべはり げんが そうおうもんc.1944P☆15川島織物(現:川島織物セルコン)満洲国宮殿饗宴場 透視図草稿画まんしゅうこく きゅうでん きょうえんじょう とうしず そうこうがc.1944P★19杉浦非水南満洲鉄道株式会社みなみまんしゅうてつどう かぶしきかいしゃc.1917* 20杉浦非水京城三越 新館落成けいじょうみつこし しんかん らくせい1929* 21自由学園北京生活学校生徒写真アルバム 表紙しゃしん あるばむ ひょうしc.1938-42Q 22 刺繍壁掛ししゅう かべかけc.1938-45Q 23相馬了一、川島織物(現:川島織物セルコン)満洲国宮殿饗宴場 展開図草稿画まんしゅうこく きゅうでん きょうえんじょう てんかいず そうこうがc.1944P★24相馬了一、川島織物(現:川島織物セルコン)満洲国宮殿正殿 透視図草稿画まんしゅうこく きゅうでん せいでん とうしず そうこうがc.1944P☆I-15和田三造興亜曼荼羅こうあ まんだら1940* カタログ情報 越境する日本人 -工芸家が夢みたアジア 1910s-1945 ミュージアムショップにてカタログ好評発売中! 2012年刊行/B5変形版152ページ価格 1,700円(税込) イベント情報 タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。作品の見どころを、展示室で作品を鑑賞しながら解説する<トークコーナー>と、著名作家の作品や資料・制作工程資料などを実際に手にとったりさわりながら鑑賞いただける<タッチコーナー>とでご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00‐15:00 工芸館会場 ※申込不要、参加無料(要観覧券) シンポジウム 「オリエンタル・モダニティ:東アジアのデザイン史 1920-1990」デザイン史学研究会10周年記念シンポジウム 2012年7月14日(土) 14:00-17:00 東京国立近代美術館(本館) 地下1階 講堂 東京国立近代美術館、埼玉大学、デザイン史学研究会 ※申込不要、参加無料(要観覧券) 第1部 基調講演 樋田豊郎(秋田公立美術短期大学) 第2部 パネルディスカッション 菊池裕子(ロンドン芸術大学)「東アジア圏のトランスナショナルデザイン史に向けて:顔水龍の工芸デザイン運動」 リン・ウェッシー(ロンドン芸術大学)「トランス/ナショナル・プロダクション:中国ファッションのオーセンティシティ」 リー・ユナ(ブライトン大学)「トランスナショナルにおける韓国らしさのオーセンティシティに関する探求:1970~80年代韓国のグラフィックデザイン」 菅 靖子(津田塾大学)「東アジア圏を結ぶ工芸活動:自由学園北京生活学校」 木田拓也(国立近代美術館)「大陸に渡った工芸家:近代日本の工芸家にとっての『アジア的なもの』」 連続講座(全7回) 場所: 工芸館会場※申込み不要、参加無料(要観覧券) 木田拓也(当館主任研究員)「工芸家の中国朝鮮旅行」 2012年5月13日(日) 14:00‐15:00 横溝廣子(東京芸術大学大学美術館准教授)「楽浪漆器と小場恒吉」 2012年5月20日(日) 14:00‐15:00 川島公之(繭山龍泉堂)「中国に渡った古美術商-山中定之助と繭山松太郎」 2012年5月27日(日) 14:00‐15:00 木谷清人(鳥取民芸美術館常務理事)「吉田璋也の民藝運動-鳥取~北京~鳥取」 2012年6月3日(日) 14:00‐15:00 鄭銀珍(大阪市立東洋陶磁美術館学芸員)「朝鮮に魅せられた兄弟―浅川伯教と巧」 2012年6月10日(日) 14:00‐15:00 服部文孝(瀬戸市美術館館長)「小森忍の中国陶磁研究―満洲を中心にして」 2012年6月17日(日) 14:00‐15:00 内藤裕子(当館客員研究員)「幻の満洲国宮殿―澤部清五郎の装飾図案」 2012年6月24日(日) 14:00‐15:00 開催概要 東京国立近代美術館 工芸館 2012年4月24日(火)~7月16日(月)※会期中、一部作品の展示替をおこないます。前期 4月24日(火)~6月10日(日)後期 6月12日(火)~7月16日(祝・月) 10:00-17:00(入館は閉館30分前まで) 月曜日(4月30日、7月16日は開館) 一般500円(350円) 大学生300円(150円)高校生以下および18歳未満、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障害者手帳をご提示ください。※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。 東京国立近代美術館 開館60周年記念企画★★★ 誕生日は無料!! ★★★ 開館60周年を記念して、ご自身の誕生日当日にご来館いただいた方は、全館(本館・工芸館とも)無料で入館いただけます。誕生日を証明できるものをご持参ください。 HAPPY BIRTHDAY TOGETHER!! 東京国立近代美術館