の検索結果

の検索結果

No image

No image

臨時夜間開館のお知らせ(5月2日~5月14日)

東京国立近代美術館は、5月2日(火)~5月14日(日)の期間、以下のとおり臨時夜間開館を実施いたします。なお、5月8日(月)は通常開館日なのでご注意ください。 5月2日以降の開館情報一覧 5月2日(火)9:30-20:005月3日(水・祝)9:30-20:005月4日(木・祝)9:30-20:005月5日(金・祝)9:30-20:005月6日(土)9:30-20:005月7日(日)9:30-20:005月8日(月)9:30-17:00 ※通常開館(延長なし)5月9日(火)9:30-20:005月10日(水)9:30-20:005月11日(木)9:30-20:005月12日(金)9:30-20:005月13日(土)9:30-20:005月14日(日)9:30-20:00※いずれも入場は閉館の30分前まで。 開催中の展覧会 「東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密」 ※9:30開場所蔵作品展「MOMATコレクション」 ※10:00開場「コレクションによる小企画 修復の秘密」 ※10:00開場

教育普及という仕事 ——東京国立近代美術館での25年をふりかえって

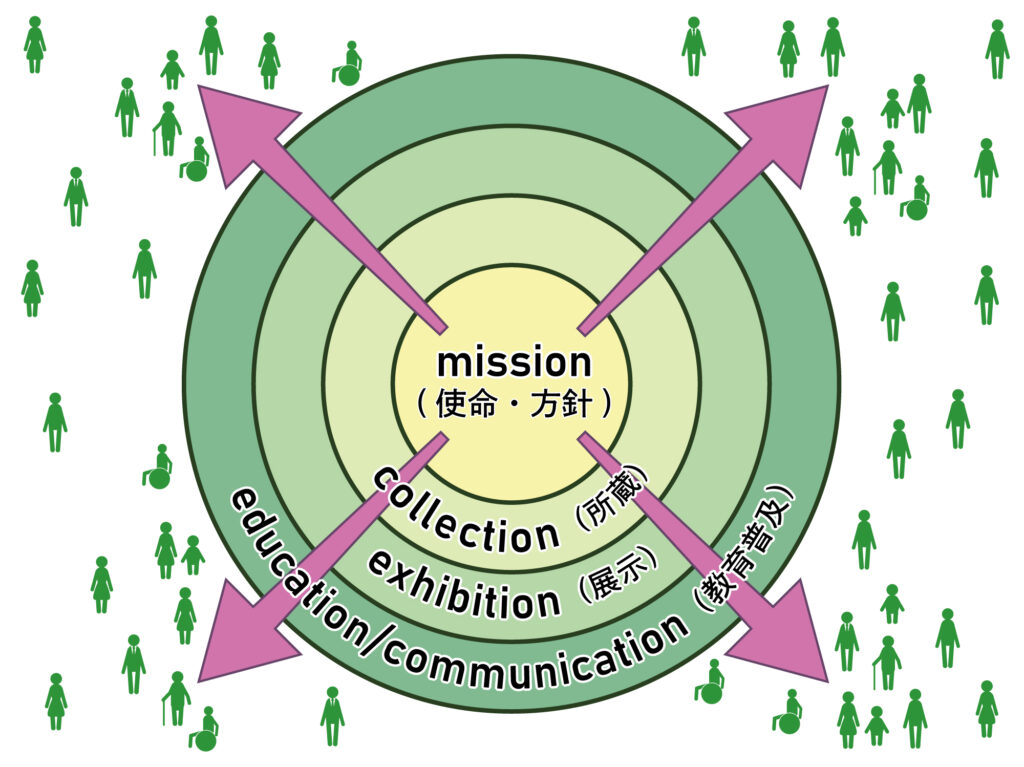

このたび定年を迎えるにあたり、美術館の教育普及活動とは何かをあらためて考えてみた。私的な思いも多分に交えるが、後進の参考になれば幸いである。 東近美らしさを探して—対話鑑賞を軸とした多様な層へのアプローチ 私が着任した1998年当時の東近美は、大規模改修工事や独立行政法人化を目前に控え、21世紀に向けての在り方を再考している時期であった。初の教育専門学芸員として採用された私もまた、これからの東近美の教育普及を考える立場にあった。 本誌『現代の眼』を創刊当時からひも解くと、1952年の開館からしばらくは、数少ない近代美術館として美術愛好家の期待を一身に担い、精力的に講演・講座・友の会運営などの普及活動を行う東近美の姿を見ることができる。しかしその後、国内に美術館が増え、市民アトリエやワークショップなどの新しい潮流が生まれる中で、東近美らしい教育普及が見えにくくなっていたように思える。 美術館の役割を考える時、私はよく同心円[図1]をイメージする。中心にミッション(使命・方針)があり、そこから外に向かって順にコレクション(所蔵)、エグジビション(展示)、エデュケーション/コミュニケーション(教育普及)となる。教育普及は利用者に接する最前線である。教育学芸員は「誰に向けてどんなプログラムを提供するか」を考え、そのために利用者を知り、実践者を育成し、プログラムを運営する。同時に、ミッション・所蔵・展示への深い理解も欠かせない。美術館それぞれに教育普及の形が異なるのは、立脚するミッションや所蔵が異なるからである。 図1 美術館の役割と利用者のイメージ 東近美にはアトリエは無いが、日本の近現代美術を一望できる豊かなコレクションと常設展示、それを支える研究の蓄積がある。この特長を活かした東近美の教育普及は、「つくる」ことより「みる」ことに集中すべきと判断し、前職(セゾン美術館)での経験を背景に、鑑賞教育に重点を置くこととした。また、2003年に活動を開始したガイドスタッフ(解説ボランティア)には、米国の新しい鑑賞手法(VTS:対話型鑑賞)に基づくファシリテーションを学んでもらい、双方向的・探究的な「対話鑑賞」を提供できるようにした。ガイドスタッフとともに、毎日の一般来館者向け「所蔵品ガイド」に始まり、学校や団体へのギャラリートーク、教員研修、こどもやファミリーへの鑑賞ワークショップ、ビジネスパーソン対象の有料プログラム、英語ファシリテーターによる英語鑑賞プログラム、そしてそれらのオンライン化と、20年かけて対話鑑賞を軸に多様な層にアプローチできるように今ではなっている。 教育学芸員としての成長に欠かせなかったもの 日本の美術館の職員数は少ない。なかでも教育普及業界はスモールワールドで、東近美の教育普及室も長年、常勤1名+非常勤1名の体制だった。教わる先輩や相談する同僚が職場にいない中で、専門職として成長していくために欠かせなかった経験を、感謝を込めて四つ挙げておきたい。 一つ目は、他館の教育学芸員との学びあいである。特に着任直後の試行錯誤の時期に、ERG(全国美術館会議・教育普及研究部会)メンバーと定期的に会合や研修を持ち、膝を突き合わせて様々な課題について考えることができたことは有難かった。 二つ目は、学校教育への理解である。特に、2008年公示の学習指導要領改訂前の2年間、図画工作科の協力者メンバーに加わり、学校教育の意義や構造を知ったことは大きく、その後各種の教員・学芸員研修を企画するうえで大きな拠り所となった。 三つ目は、海外調査である。科研費の代表者として、また分担者として、米国、豪州、欧州、アジアの国々の美術館や学校を訪問し、各地の教育学芸員や教育行政官にヒアリングを重ねてきた。これにより各国の美術館教育に、その国の歴史や経済、社会的課題や国家戦略が色濃く反映されているのを知った。また、どの国も教育部門は豊富なスタッフと予算を持ち、シンガポールや韓国、台湾などアジアの国々は、少なくとも規模においてすでに日本を超えていることも実感した。教育学芸員に海外調査費がつくことはなかなか無いが、他国の実際を見ることは自分たちの仕事を考えるうえで重要なので、後進たちもなんとかチャンスを掴んでほしいと思う。 四つ目は、異分野との協働である。先に挙げた英語やビジネス対応の有料プログラムは、近年、広報や渉外の専門職員が東近美に配置されたからこそ実現できたものである。美術館があらゆる利用者に開かれていくためには、多様な視点や専門性が欠かせないことから、今後は館内館外を問わず、異分野との協働がますます重要になっていくだろう。 国立美術館のこれから 独立行政法人国立美術館は、2023年3月に国立アートリサーチセンター(NCAR)を立ち上げ、私はこの新組織のラーニンググループに異動となる。ここでは、国立各館をつなぎながら、これまでの研修事業などを継続しつつ、美術館全体のアクセシビリティ向上に取り組む予定である。また、超高齢社会に向けた大学や企業との共同プロジェクトを進めるなどして、社会的課題の解決に向けた美術館の可能性を探っていくことになる。今後はNCARの一員として、国内外の同僚たち—教育学芸員たちと学びあい、その活動を支えていきたいと思う。 『現代の眼』637号

開館70周年特集——対談「持続と更新—開館60周年リニューアルから10年」

東京国立近代美術館は2022年12月1日、開館70周年を迎えました。開館60周年の際、コレクションギャラリーのリニューアルを担当された藏屋美香さん(当時、当館美術課長)と西澤徹夫さん(建築家)。2012年12月の『現代の眼』597号には、リニューアルのコンセプトについて、お二人の対談が掲載されています1。あれから10年。再びお二人にご参集いただき、美術館の「持続と更新」について語っていただきました。 出席者:藏屋美香(横浜美術館館長)西澤徹夫(建築家)聞き手・構成:花井久穂(東京国立近代美術館主任研究員)- 2022年12月22日東京国立近代美術館ミーティングルーム 案外、持続可能だった10年 花井:本日、お二人を再び対談の場にお招きしたのは、10年前の『現代の眼』の対談の最後に、「これからの10年」というトピックが立てられていたからです。この時はリニューアルしたばかりのコレクションギャラリーの空間についてのお話でしたが、今改めて読み返してみると、「サスティナブルなシステム」など、ここ数年で盛んに聞かれるようになった言葉がすでに10年前に出ていました。最初から「完成形」ではなくて、使いながら徐々に手を入れていく、という考え方も同様です。 現在、藏屋さんは横浜美術館の館長として、2023年の全館リニューアルに向けての舵取りの真っ只中。西澤さんは、京都市京セラ美術館の大規模リニューアル(2020)や新しい八戸市美術館の設計(2021)を手がけられました。お二人とも新たなステージに移られて、再び「美術館を作りかえる」仕事に携わられています。リニューアルから10年経ったMOMATを振り返って、いかがでしょうか。 藏屋:その時は、10年経ったら、また相当手を入れなきゃいけないなと思っていました。退職するまで自分で使って、この3年は学芸のみなさんが使っているのを外から見ていますが、基礎はあまり変わってないですよね。全体には時代という軸が貫かれていて、一つ一つの部屋にはテーマがあって、そのテーマごとに担当者が立つというやり方です。それから、デザイナーの服部一成さん2にお願いしたパネルやキャプションといったグラフィック関係もそのまま使えていますね。 西澤:当時の資料をいろいろ読み返してみると、その時もこうできたらいいよね、という話をしていて、まだ宿題として残っている部分がありました。「2階のテラスどうする」とか、「1階のエントランスの自販機のあたりもどうしようかね」とか。積み残した問題に今ようやく取りかかっているという感じはあります。 藏屋:この時はコレクションギャラリーに特化したリニューアルでした。当時美術課の研究員だった保坂健二朗さん3と私で担当しました。予算の大きな部分は、改装工事のため全館を長期に閉めることによって、浮いた看守さんの人件費から捻出しました。また当時の加茂川幸夫館長4が企業を回って、かなりの金額を集めてくださいました。 これが終わった後で大きな課題として残ったのが、実はエントランスホールでした。あそこは各部署が乗り合い状態で関わっていて、コレクションギャラリーみたいに美術課だけのハンドリングでなんとかなる場所ではなかった。2012年以降、三輪健仁さん5が粘り強く何年もかかって西澤さんとちょっとずつ手を入れてくれました。それでもその積み残しがまだあるということですよね。 西澤:そうですね。60周年のハンドアウト用に、風除室の動線を分けるためにチラシラックを置いたり。あと観光客のキャリーケースを置くスペースを確保しつつ受付カウンターの向きを変えたり、デジタルサイネージを新設したり、エレベーター前のところにチラシ置き兼収納什器を置いたりとか。あとは、例えば「美術館の春まつり」の什器もありましたね。ショップの後ろの方に片付けられるように、全部分解できるやつにしてほしいと頼まれて作りました。 藏屋:「美術館の春まつり」は広報担当だった滝本昌子さん6の発案で始まりました。あの頃から西澤さんを年間のアドバイザーに据えたことで、エントランスホールのデザインに対していろんな部署が少しずつ自覚的になっていったんですよね。 西澤:今またコロナ関連の青い文字の注意書き看板が増えて、服部さんのフォーマットじゃないサイン類が増えてしまっているから、そこをもう1回直さないとねって話しています。 藏屋:でも、あれだってきちんとデザイナーさんに頼んでいるから、だいぶ意識が高まった結果なんですよ。昔だったらWordで作って、ラミネート加工して、セロテープで貼るというパターンです(笑)。 西澤:そうでしたね(笑)。 藏屋:今ではさすがにやらなくなって、人が入れ替わってもルールがある程度受け継がれている。でもかつてはそういうレベルからの出発だったんです。 西澤:あとは、2階のビデオルームが今、看士さんたちのスペースになりました。以前はそこをラーニングのスペースにしようかとか話が出たり。そして授乳室のボックスを置く場所を求めてこの前、ぐるっと回って探したりしていましたけど。 藏屋:ビデオルームは、用途的にいらなくなったものの一つですよね。コレクションの解説映像はネットで見ることができるようになりましたから。10年も経てば、機能的にはそういう流行り廃りはありますよね。 小部屋の連なり(青森→MOMAT→八戸) 西澤:所蔵品ギャラリーは、大きくは戦前から現代までクロノロジカルに並べるんだけど、部屋ごとに小テーマでさらに小分けにした方がいろんなニーズに合うんだっていう話をされました。青木淳さん7のところにいた時に、青森県立美術館(2006年開館)を担当して、学芸からは部屋は小さい方がいいんだと言われたんです。でもその時はあんまりよくわかっていなかった。単に壁の表面積が増えるから、そういうもんなんだな、ぐらいに思ってて。だけど、東近美に来て、同じような話を聞いてやっとわかったんです。だから、八戸市美術館でのプランはこの時のアイデアが生きていると思います。 要は、ポンピドゥー・センターみたいに、がらんと大きく作るのは、結局あんまりうまく使えないんじゃないかっていう議論があった。つまり、ユニバーサルに作っておけば、後でなんでもできるっていうのは、美術館計画の一つの答えだと思われていたんですね。だけどそうじゃない、いろんな小さな部屋があった方が、実はフレキシビリティが高いんだという議論にはなるほどと思いました。それで、八戸の個室群と呼んでいる小さな部屋の集まり部分では、ブラックキューブやワークショップルームとかアトリエとか、使い方に特化した設えを作りました。後から仮設でなんでもできるようにしておくというんじゃなくて、一回ものすごくそれ専用の小さな部屋があった方が、むしろ各部屋のスペックに見合った使い方を、最初の設定を裏切る形で発見しながら使い倒すことができる。実際、ワークショップルームで研修したり会議室で展示したりしています。だから、その感覚はもう東近美のこの時にあったのではないかと思います。 リニューアル時のプロポーザルの資料を持ってきたんですが、この時の改善ポイントで「全体を小部屋化して、ナンバリングして」というのを、最初から言われていました。 藏屋:そうそう。東近美はお堀と高速道路に挟まれた細長い建物です。したがって展示室も長い廊下状にずるずるとつながっていて、章ごとの区切りがわかりづらかった。だから「廊下感」を減らすため、まずは部屋のプロポーションを正方形に近くしたかったんです。もう一つ、日本近代美術史のストーリーは単線的に流れるものではありません。個別の小さな物語が集まって、さまざまな声によって100年の歴史が浮かび上がるような構成にしたい。部屋ごとに担当者を決めて、歴史の読み方も担当者の個性が出るようにしたい。こんな理由から、部屋を小分けにしてほしいという希望は最初からありました。 西澤:あの時、小さい部屋だからコントロールしやすく、世界観が作りやすいんだなというのは、できた後にわりと腑に落ちたって感じがありましたね。 藏屋:後で思い返すと、あれは青森方式なんですね。プロポーションに個性がある小分けの部屋の連続が生み出すシークエンスというのは。 西澤:そうですね。この感覚はその後、会場構成をする時にいつも立ち返っていることですね。 藏屋:青森に近いパターンだということには、実は後々まで気がつきませんでした。でも、それが発展していって、八戸市美術館になったということは、去年実際に拝見してよくわかりました。西澤さんもおっしゃる通り、それぞれの部屋の個性をはっきり決めてもらったおかげで、例えば、4室は小さいから版画をメインにしようとか、6室は比較的広いので戦争画に充てようとか、ある骨格が決まりました。また決まった位置に一定のボリュームでいつも戦争画があることで、歴史観の背骨もできましたし、東近美は戦争画を展示しない、という長年の批判もかなり薄れました。 でも正直、この展示の作りに変えた時、館内の批判もあるにはあったんです。それまでのコレクション展は、章立ても変えず、章パネルもずっと同じものを使い、似たような作品を入れ替え入れ替えする感じでした。それが、1部屋1部屋テーマを立て、担当者を決め、その人がその都度テキストを書く、ということになって、手間がものすごくかかるようになった。だから、個々の展示室という箱の強制力に挑むみたいな、そういう原動力があってこそ、10年なんとかこの方式が続いてきたというところはあるかもしれないですね。また、10年経っても手を変え品を変え、次々とテーマを発想することができるのは、1万3000点以上というコレクションのバラエティと、学芸員のものすごい力量の賜物なんだと、離れてしみじみ思います。 花井:MOMATコレクション方式が出てきた当時、他の県立美術館にいた身としては、非常に元気づけられたという記憶があります。県立館の収集方針は、大体「日本の近代美術史を概観できるコレクション」、そして「本県の重要な作家の代表的な作品」の二本柱。その両方を兼ねる作家に重点が置かれている。となると当然、収蔵品の半分は国立館に似てくる。小型版の「国立館サテライト」みたいなところがありました。本家の東近美が「近代美術史の流れ」という「概観」の暖簾を下ろして、語り口が時代ごとの小テーマに切り替わった時、「ああ、こういうことをしていいんだ」と解放されたような気がしました。その後、全国各地の美術館でMOMATコレクション展をモデルにした所蔵品展が出てきて、一つのスタンダードになったと思います。 藏屋:コレクション展示室リニューアルの頃(2012年)は、どの館も予算がなく、企画展の開催が難しくなっていた時期でした。それだけに、コレクションを使ってなんでもできるんですね、励みになりました、という他館からの声もけっこういただきました。実はこれにも発想の元ネタがちゃんとあるんです。まず、私は2003年、4年、在外研修でロンドンに半年いました。ちょうどテートモダンが、イウォナ・ブラズウィック8という著名なキュレーターの主導で、時系列ではなくテーマ別にコレクションを見せるという構成を作り終えたところでした。その後、ポンピドゥー・センターでも「BIG BANG:20世紀美術の破壊と創造」(2005年)というテーマ別のコレクション展をやったりしていて、コレクション組み換えの機運が高まっていたんです。あと、日本では千葉市美術館が東近美より先に、小規模ではありますが企画展と見紛うばかりの充実したコレクション展示をやっていました。 こういうものを見ながら、東近美でやるなら100年の縦の時系列に対してテーマの横串を刺していく構成がいいかな、と考え始め、結局小さい部屋のシークエンスという案にたどり着きました。テートやポンピドゥーや千葉市美術館は、空間の作りの問題ではなく、あくまで展示の考え方の話だったかと思いますが、東近美の場合はちょうど、それをコレクションギャラリーの改修のタイミングに重ねることができたんです。つまり、そのような展示構成を空間として体現するにはどうしたらよいかという問題に、実際に取り組めたわけですよね。後にクレア・ビショップ9が『ラディカル・ミュゼオロジー』(2013年)で、ヨーロッパのいくつかの館が似たようなことに取り組んでいるのを紹介していて、当時は全然知らなかったけれど、世界で同時平行的にこうしたことが起こっていたんだなと思いました。 花井:それぞれ美術館の開館年や規模によって、コレクションにも凹凸や疎密があるので、社会的・歴史的な事項を通史としてどこまで拾えるのか、という違いはありますよね。例えば1940年代については、戦争画があるかどうかは大きい。 藏屋:先ほど言ったように、戦争画はサイズ的に、4階から降りてすぐの3階6室にある程度固定されましたよね。明治から現代までを考えると、時代的にも大体真ん中に来るあの辺ですし。私の場合は、あそこを背骨にして、その前(4階)とその後(3–2階)と捉えることで、近代史の理解自体が変わりました。今後、ああした時代があったことが当然の常識になって、今さら語らなくてもよくなったら、戦争画は展示しなくてもいいと思います。しかし、他の館にはできない役割として、この100年の美術を考える時、前半50年の歴史はあそこに帰結したんだ、ということを示す役割は、しばらくあってもいいのかな、と思います。特に、今また20世紀型の戦争が復活していますからね。 所蔵品ギャラリーマップ マイクロヒストリー、すみ分けとネットワーク 藏屋:コレクションギャラリーのリニューアルは2012年でした。だから、実は3.11のすぐ後ということも、展示の発想にすごく影響しているんですよ。3.11の直後、東京にある国立館として、早く何らかの形でメッセージを発したかった。しかし、ふつう企画に数年かかる特別展をすぐ組むことはできないから、コレクションで何かできないかという話になりました。とりあえずコレクションを漁ってみたら、関東大震災に関する作品がけっこうあった。これらを中心にして展示を組み立ててみると、これまでとはまったく違う美術史が見えてきました。 日本近代美術って、西洋に追いつけという世代がいて、明治の文展ができて、大正になるとモダニズムと自由主義が登場して、戦争でそれがゼロになって、戦後になるとまた自由が戻ってくる、という定番のストーリーがありますよね。しかし関東大震災を中心に置くことで、そういうクリシェ化した歴史理解ではないものが見えてきました。 大震災があって、直後に社会を立て直すためみんなが協力し合う時期があって、やがて復興が進まない不安から他者の排除へと向かう気分が醸成されて、戦争へと至る。戦争が起こると、またすべてがゼロになり、立て直しの時期と、失望から他者の排除に進む時期がやってくる。厄災を中心に置くと、日本近代史がこのような希望と失望のくり返しでできていることが見えてきました。だからこそ、私にとっては関東大震災関連作品と戦争画という厄災の物的証拠がこの美術館の歴史観を作る骨格なんだ、と今も思います。 さらに、この10年、東近美は継続的に3.11に関するコレクションを集めてきました。これで関東大震災、第2次世界大戦、3.11という厄災のくり返しの3パターン目にあたる作品がだいぶ埋まってきました。この次に同じ失敗にはまり込まず、うまく排除や戦いに至る道を回避するために、コレクション展示で歴史に学んだ知恵が生きるといいなあと心から思います。 花井:展示空間のリニューアルは、コレクション収集のアップデートと一体でもあったわけですね。「近代美術の歴史」というストーリーのもとに作品を配置する、という従来の展示方法から、収集された「個々の作品(の集合)によって近代史を描き出す」展示になり、また、そこで掘り起こされた歴史の目線でもって、次の作品をコレクションするという循環が生まれる。展示の空間が変わり、展示の形が変われば、収集されるものも変わっていくということですが、横浜美術館に移られて、東近美のコレクション展とまた違うところがありますか。 藏屋:私は大学院を出てすぐ東近美だったので、転職して初めて地方立に行ったんです。これまで本格的に接する機会がありませんでしたが、ローカルの歴史にはすごいものがあります。ローカルを深堀りして、どこまで東近美が示すような歴史観を突き崩すことができるか。昨今歴史学では、個々人やある出来事の限られた視野から改めて歴史の細部を見、それを一つの歴史として尊重する、マイクロヒストリーという方法論も出てきています。地方公立美術館にはこういう可能性や使命があるんだなって、この3年で本当に勉強しました。 西澤:八戸はラーニングに特化するっていう特殊な美術館ですが、国立の美術館とか県立の美術館と市立の地方美術館は、もうほとんどジャンルが違うなって思います。もっと言うと美術館という名前がついていますが、京都市京セラ美術館と八戸市美術館でさえ、もはやビルディングタイプが違うという感覚です。八戸は、コレクションはそれほど多くはないし、地元のものが中心ですから、当然東近美や県立館とは、カバーしているところが全然違う。県立館は、コンペの要項を見ていても、満遍なくいろんなことに目配せしなきゃいけない分、軸が見えてこないんですよ。これもやります、これもやります、これもやんなきゃいけない…。「え、何をやるの?」っていう。地方の美術館を設立する時に、目玉作品を1個だけ持って、オープンしちゃうみたいなこと、ありましたよね。東近美はコレクション持っていてテーマ展ができるけど、じゃあ持ってないところはどうやってやればいいの?ということとか。そもそも本当に今後も巡回展を回していくシステムをやり続けるのか。それぞれの生き残り方というか、それをどうしていくんだろう、ということ。東近美もワークショップルームをどこに作ったらいいか、藏屋さんに言われたことありますけど、誰を対象にして、そういうことをやるの、みたいなことって、ちょっと見えづらいですよね。 藏屋:鳥取県立美術館の話ですが、今ウォーホル作品を購入したことで、議論を呼んでいますよね10。県立レベルであっても、欧米の著名作家の作品を買って、それを館の売りにするというコレクションの考え方は、もう歓迎されていない。むしろ、市民の創造活動をサポートする方にお金を使ってほしいという声も多いでしょう。ある調査によると、芸術を通して感じる「生きる喜び」とか、「ウェル・ビーイング」の実現とかいったものには、「自分が作る喜び」がもっとも大きく関わるそうです。 そうなると、八戸のように、コレクションよりも市民の活動を中心に据えるタイプが今の考え方に合っていることになる。しかし同時に、この方向性はちょっと危ないなとも思います。みんながみんな、「どんなものでもコレクションなんてまったくいらない」と言ってしまって本当にいいのか。 西澤:それはそう思います。 藏屋:八戸の場合は、あの場所として非常に正解だと思うんですが、全部の施設がそうなってしまうと、大変だなという気がします。 西澤:特にコンペをやっていると、要項で必ずあるのが「にぎわい創出」。 藏屋:文化観光ですよね。 美術館システムも、ヨーロッパで生まれてからもう200年以上経っているし、ずっと同じ形のまま存続する必要はないと思います。でも一方で、日本の美術館界には3.11の時に学んだ教訓というものがあるんです。それは、「ものは消える」ということです。あの時、東北でいくつかの美術館、博物館が津波に襲われ、コレクションが失われました。これはものすごくショッキングな出来事でした。そんなことは美術館、博物館にはあるわけないと、関係者はどこかで思い込んでいたんです。この教訓を活かすなら、何かをコレクションとして残す意志というものは、少なくともどこかの施設では持ち続ける必要があるかもしれない。「八戸方向に行けば県民の受けがいいから」という風に一挙にみんなが行ってしまうのは、ちょっと怖いと思うんです。 西澤:どういう風にすみ分けていけばいいでしょうか。 藏屋:いろんなタイプがあっていいんだと思います。八戸は大正解。鳥取も多分、「八戸型」の方が正解の土地柄なのかもしれません。手分けをすればいいんですよ。美術館は単独で存在するものではなく、全国でさまざまな館がつながっているネットワークなんです。 西澤:なんかこのリニューアルの時の記事を読んでいたら、パフォーマンス系とかそういうものは別にコレクションしなくていいんじゃないかっていう…。 藏屋:あ、それは違います。2011、12年の頃には、もう形のないものをどう収蔵するか、という問題が世界的にも議論されていました。 西澤:それで、そういうものはオルタナティブスペースもたくさんできているし、そういうすみ分けをすればいいんじゃないの、と。 藏屋:美術館同士の間でも、それ以外の機関との間でも、機能は分化して、コレクションの収蔵を含め、それぞれが最適な部分を担えばいいんだと思いますよ。 西澤:結局、多分それがあの小さい部屋にするっていうことと合っているんだと思う。すみ分けするとか、一つの見方だけではないとかっていうのは、ああいう小さい部屋がいっぱい、とにかくあるっていうことの方が、むしろそういうことに対応しやすい。 コレクション展と企画展の補完関係 藏屋:10年経ってコレクション展示の構造があまり変わっていないという話に戻すと、先ほども言いましたが、やっぱり一つは研究員の実力の賜物です。まだまだネタ切れしないというのは本当にすごいことだと思います。ただ、初期の頃はわりとやりたくて仕方ない人たちが突っ走ってしまったから、ずっとあのテンションで行けと言われてもつらいかもしれませんね。 ただ、これも先ほど話に出たように、この10年ほど、美術館に対する政府の期待は文化観光の方に完全に寄っています。1階の企画展については、前のように、収入、集客ではない、内容が重要だ、という態度が許されなくなっている。ですから、研究成果を世に問いたいとか、マニアックだけれど重要なんだ、というテーマを扱うために、コレクション展示という場を確保する必要性も増していると思います。企画展はきちんと集客を意識する。もちろん内容と両立する努力は決して怠らない。コレクション展は企画展に比べれば費用もかからないので、もっと突っ込んだテーマを世に問う。この二つは私の中ではリニューアルの当時からずっとセットでした。しかしこれができるのは、何度も言いますが、いかようにでも解釈を広げられる豊富なコレクションに恵まれた東近美だからなんです。この意味からも、今の時代にコレクションを持つということの重要性が見えてくると思います。 あと、東近美はその後、ピーター・ドイグ展(2020年)、隈研吾展(2021年)、民藝の100年展(2021–22年)、ゲルハルト・リヒター展(2022年)、大竹伸朗展(2022年)と、従来扱えなかった分野まで視野を広げて、内容と集客を両立する企画展を連発していますよね。このことによってまた、企画展とコレクション展のバランスもまた変わってくるかと思います。 私が就職した頃の東近美は、一部の共催展以外の時期は本当に静かでした。どちらかといえば専門家向けの内容を発信する役割を担っていて企画展にしろコレクション展にしろ、集客のプレッシャーはそこまで強くありませんでした。またお客さんの年齢層も高めでした。しかし、新しい内容を打ち出す大型企画展の連発によって、今や若いアート・ラヴァーにとって行かないという選択肢がない、そのことによって真の意味でにぎわう、重要な施設になりましたよね。この効果はコレクション展にも必ず及ぶと思います。 花井:企画展を見た後、特に期待もせずに入ったコレクション展が意外によかった、と言ってくださる方も多い。時には企画展がお口に合わないことも当然ありますよね。「でもコレクション展はよかった」とアンケートに書いてくださる方もいて、コレクション展に対する分厚い信頼感に時々救われています。 藏屋:10年かけて、企画展に来た方の半分以上がコレクション展にも足を運んでくださるようになりました。改装から2、3年経った頃、所蔵品展が面白かったと言ってくださる方が出てきて、当時はようやく注目度がワンステージ上がったという感じでした。 西澤:リニューアルの時、僕、怖かったんですよ。白く明るく変えちゃうことはいくらでもできるんです。なんかまったく違うものになっちゃったら、オールドファンから怒られるんだろうなと思って。 藏屋:でも、お客さんもだいぶ代替わりしていると思いますよ。さっき言ったように、最近は企画の傾向もあって若い人も増えましたし。 西澤:企画展とコレクション展の補完関係は、横浜とか、他の県立や市立ってどうやっています? 藏屋:まず企画展自体、国立のような予算の規模ではできないですね。横浜は東京に近いので、マスコミさんの共催展を誘致するのもなかなか難しくなっています。となると、ますますコレクション展が重要になります。もちろん、なんでも東近美方式に倣う必要はないですが、学芸員の腕の見せどころ、個性を発揮できる場として、やはり守っていくべきと思います。 また、今、国立は文化観光や収入、集客の側面でいろいろ求められることが多いかと思いますが、横浜は、美術館が社会的な役割を果たすことへの期待も大きいのです。地方自治体は、目の前にお客さんの顔が見えているので、そこに孕まれる経済格差や多様性などの問題に向き合うというミッションがはっきりあります。つまり収入の確保とこうした社会的な事業の両立が求められているわけで、そのためにもコレクション展ができることは大きいと思います。 小さいMOMAT 藏屋:いや、でも東近美は本当に小さいですね。久しぶりに「帰省」すると、企画展示室もコレクション展示室も、事務室もトイレも、みんなちっちゃくて、この小さな空間であれやこれや何十年も悩んできたと思うと、我ながら驚きます(笑)。その小さな展示空間を、コレクション展に関しては西澤さんがさらに小部屋に分けてくださった形です。 花井:来年度の棟方志功展は、富山県美術館と青森県立美術館と東近美を巡回しますが、東近美が1番小さいです。 藏屋:豊田市美術館に巡回したリヒター展11もそうですよね。 花井:10年経って、確実に何が変わるかというと、その10年の歴史分、作品が入るスペースが増えるわけではないので、圧縮した形になる。1960年代までを展示している3階まではいいんですが、そこから先がぎゅうっとなる。作品は大きくなるのに、スペースが小さくなる。 藏屋:現代の部分は本当に悩ましいですよね。今は80年代以降の40年分をお尻のふた部屋にぎゅっと押し込むか、「80年代」特集みたいにテーマ展示にして、何会期かに分けて2020年代までをカバーするか、という風にしかできないんですよね。 このパンパン状態のところに、さらに大人の事情12で近年工芸館のコレクションの一部がMOMATコレクション展に合流しました。もちろん移転の是非というものはあります。しかし、工芸が加わったことは、少なくとも本館の展示にとってはとてもいいことでした。語りの複数性がより高まった。例えば50年代は工芸から見るとこんな風景だったのか、とか、目からウロコでした。 西澤:横浜美術館は大きいからいいですよね。 藏屋:いや、実は展示室は東近美より狭いんですよ(笑)。これは設計した丹下健三13が最初から考えていたことなんですが、展示室ではなく、人が目的を定めず自由に動くスペースの方を大きく作ってあるんです。だから、一つ小ぶりな展示室を出ると、次の展示室との間にわりと大きな休憩スペースが挟まっています。その意味で、集中してシークエンスをたどる東近美さんのコレクション展とは異なり、気散じをしながら自由に展示室を回る感覚があります。 西澤:あの大きさはグランド・ギャラリーの印象か(笑)。 藏屋:話を東近美に戻すと、コレクション展の「お尻が入らない」問題は、西澤さんの改修が終わった当初からすでに言われていましたね。 私が就職した90年代後半って、作品が巨大化し続けていた時代だったんです。なので、こんなに小さい美術館ではもう現代美術展はできないのではないかと言われていました。その後、東京都現代美術館ができたことで、ますますああいうサイズの館が「現代美術館」なんだというイメージが定着しました。しかしその後、意外なことに作品はどんどん小さくなっていきました。2000年代に出てきた若手作家など、こんなサイズ(腕をちょっと広げる)の作品を作っている人が多いですよね。巨大化する一方の現代美術、というのも結局は幻想でしかなく、サイズは歴史的な状況次第で可変なものだったんです。 この点から言うと、ドイグ展やリヒター展が東近美で実現したのも私にとって興味深いことでした。ドイグ14もリヒター15も国立新美術館みたいな大きなところでやる方が、いわゆる現代美術らしく見えて展示としてはきれいだったと思います。しかし彼らは東近美のサイズを選んだ。結局のところ、彼らは本質的にモダンアートのサイズ感で育った人たちです。作品は大きいけれど、展示空間としては東近美くらいの小さなところにきちきち入っている方が多分気持ち的にフィットするのでしょう。大竹伸朗さん16もそうかもしれませんね。今60代ぐらいの作家さんまでは、世代的にその傾向があるのではないかと思います。彼らが身体的に持っている空間感覚を知るために、東近美の空間は意外といいのでは、と最近思ったりします。 MOMATコレクションでも、そうした「今風の展示」への離反の意志を感じたことがあります。元々東近美のコレクション展示は、一律等間隔で作品をワイヤー吊りして、ワープロで作った作品解説なんかを貼っていたんです。これをなんとかしたくて、改修を機に、作品同士の間隔をなるべく空けて展示数を減らし、ワイヤー吊りもフック吊りに替えて、なるべくすっきりした空間を作ろうと心がけました。「現代美術館」方向に寄せようとしたんですね。ところがある時期から保坂さんあたりが「ぎっしり詰める展示」をあえて試み始めました(笑)。これが意外に面白かった。金色のデコレーションがこってり施された額入りの梅原龍三郎17作品なんかを、ひと壁に複数点ぎちぎちに並べる。見かけは混乱した空間なんですが、日本近代美術特有の、ちょっともったりした作品の内容とはマッチしている。保坂さんは、ある時期からそういうリアリティを追い求め始めたところがありましたね。 西澤:現代の作品が小さくなってきたというのは、何か理由があるんですか? 藏屋:あくまで日本の場合かもしれませんが、2000年代から2010年代は、ペインターさんたちに、バブル期みたいにどんどん大きくなろうとする欲望がなくなって、自分でコントロールできる範囲の物質感みたいなものを求める傾向が強くなったと思います。画面が大きいと、描いている自分自身も画面のすべてを見ることはできませんよね。でも小さな画面だと、縁まで全部が目に入るから、絵画をある一つのまとまった物質として把握可能なんですよ。今40歳前後の世代のペインターさんにけっこう顕著な傾向ではないでしょうか。 西澤:なるほど。 藏屋:こんな風に、作品の大小にはやっぱり時代の流れがあります。90年代に巨大になっていったのは、例えばアメリカ抽象表現主義が試みた「目の前が赤い色で覆われる」ような、エンバイラメンタルな効果を求める傾向が極まった結果でしょうし、また経済的に好調で、美術館やコレクターが大きな作品を求めたというマーケット的な理由もあるでしょう。でも、2010年代には作品のサイズも変わっていく。 西澤:結局、美術館の建築設計も、磯崎さん18も言っていたけど、そういう美術の動向の後追いでしかない。だから大きい空間がいいという頃が本当に少ししかないっていうのはあるかもしれない。ユニバーサル・スペースがいいと作ったら、使いにくいと言われたりとか。追いかけっこで。 藏屋:磯崎さんは、奈義町現代美術館19で、荒川修作20の作品と建築の構想を同時に走らせようとしましたよね。 西澤:そうですね。でも多分あの方法のみの美術館はその後、実現できていないですが、コミッション・ワークという方法だけ、金沢21世紀美術館21で使われたり、青森県立美術館の《あおもり犬》22になったりしています。それは観光と結びつくところがありますが、作品と建築が結びついて、それだけのテーマというのは、多分その後そんなに例はないんじゃないかなと思います。 藏屋:いや、十和田市現代美術館23がありますよ。 西澤:ありましたね! 美術館に「余白」は必要でした 藏屋:だから、十和田と奈義は、時代は違うけれど構造としては似ているんです。そして、あえて言わせていただくと、実は金沢21美と横浜も似ているんです。なぜなら、展示室など特定の目的を持つスペースと同じぐらい、目的を定めない余白のスペースが大きいからです。 西澤:金沢は3メートル幅の廊下がすべて余白になっていますね。 藏屋:金沢の平面では、大きな円の中に展示室を配置して、残りの部分は余白としています。この余白の部分で、移動したりおしゃべりしたり休憩したりと多くの人が思い思いに過ごしています。丹下さんが横浜で目指したのも、実はそれなんですよ。だから先ほど言ったように、展示室は小さいけれど、用途自由のグランド・ギャラリーは巨大なんです。 西澤:逆に青木さんとかは、磯崎さん丹下さんからのカウンターとして仕事を始めているので、まず、エントランスロビーが大きい美術館は絶対やりたくないと言っていました。だから、青森県美は、入ってすぐエレベーターで降りるという展示室になっています。とはいえ、金沢は一つのまとまった大きさではなくて、フラヌール24感を増幅する空間ですね。 また八戸を引き合いに出しちゃうけど、大きい余白のあり方も検討としてあったんです。豪華なエントランスロビーは何もないことが価値ですが、余白が余白としていろんなことが引っかかっていくような大きい空間はできないかとは考えていました。それがジャイアントルームです。だから、そういう意味で横浜のあの大きな空間を今、どういう風に新しいニーズにアジャストするようにリニューアルするんだろう、というところはすごく注目しています。機能的な余白をどうやってあの場所に作っていくんだろうっていうのは、とても楽しみです。それができると、70年代80年代に「美の殿堂」として作った大きな空間が、今にアジャストできるいいテストケースになるんじゃないかなと思って。多分みんな、期待しているんじゃないかなと思います。 藏屋:はい、リニューアルの目玉として、あの巨大空間を楽しくて居心地のいい、いろんな人が気ままに過ごせる場所にすべく、いろいろ計画しています。が、内容はまだ内緒です(笑)。 西澤:でも、あれだけ大きな空間があると、可能性もすごくあるはずですね。 藏屋:そうなんです。横浜美術館は当初からの余白のスペースがいまだ大きく残っていて、そこを工夫でなんとでもする可能性はすごくあるんです。それが丹下さんの当初からの構想を十全に可視化する道でもあります。でも、東近美は目的を持たない空間が本当に少なく、増築でもしない限りこれ以上の工夫は難しそうですよね。 西澤:そういう意味で言うと、美術館のハードの中でできる可能性がまだあります。天井高く、床抜こう、みたいなことじゃなく、低さの中でどういうことができるのかっていうのを考えた方がいいんでしょうね。 藏屋:そうそう。あの時西澤さんに提案されて、「そうか、なるほど」って、後になって納得したことがあるんです。コレクションギャラリーは改修前でもすでに展示面積が足りておらず、だからエレベーターホールを含め出せるところにはすべて作品を置いていました。しかし西澤さんは、もと明治・大正期の彫刻を出していた4階のエレベーターを出てすぐの展示空間を潰して、コレクション展の冒頭であることを示すロビー風の小さな部屋と、その奥に皇居の見える休憩室である「眺めのよい部屋」を作ったんです。展示がここから始まりますよ、ということがきちんと人に伝わるために、あるいは展示の合間に景色を眺めて一息つくために、必要なスペースなんだよ、ということですね。我々学芸員は展示至上主義だから、作品を置くスペースを減らしてでも案内や休憩のための空間を確保する、という発想は浮かびませんでした。 花井:「眺めのよい部屋」と「建物を思う部屋」は、今も非常に評判がいいですね。あそこを目的に来館される方もいるぐらいです。 藏屋:「眺めのよい部屋」と名付けたのは私で、映画25のタイトルから採りました。「建物を思う部屋」はたしか保坂さんが付けましたね。 「眺めのよい部屋」は展示室内で外光が入る貴重なスペースです。半日室内に閉じ込められて時間の推移もわからなければ、いくらすてきな作品があっても人はくたびれてしまう。一息つくこと、太陽の光を浴びること、これらは人間にとって必要なんだと後で納得しました。横浜の建築ですぐに展示以外の余白のポテンシャルに反応できたのは、このあたりの経験が原点ですね。 西澤:横浜は展示室を回っていてもグランド・ギャラリーの気配がするから、圧迫感はないですよね。 藏屋:でも、東近美も元々はエントランスホールの一部が吹き抜けだったんですよ。入口を入ってすぐ右手に周り階段があって、2階に行けるようになっていた。2階から3階の間にはやはり吹き抜け部分があって、その途中に今「建物を思う部屋」になっているあの外光の入るスペースがありました。だから、当初の谷口吉郎26建築には、実は余白はもう少しあったんです。けれど、坂倉建築研究所27による2001年の改修工事で、耐震基準を満たすためにそのあたりが全部なくなってしまいました。それが2012年の西澤さんに与えられた空間だったんです。 西澤:昨日、プロポーザルの案を見返していたら、今の情報コーナーの壁を抜いて、元々のガラスを見せるという案を出していたんですよ。 藏屋:最初はそういう案でしたね。とにかく外光の入らない空間の閉鎖性をなんとかされようとしたんですね。 西澤:ただ、それやると、とんでもなく大変なことになるので、その案はなくなりました(笑)。 藏屋:予算も工期もまったく足りなかったので(笑)。そういう制限ももちろんあって、すべてが理想通り行くわけではない中で行われた改修工事でした。 「汚れる前提」で使っていく 西澤:その他で端的に今につながっている考え方としては、ベルトイア28のワイヤーメッシュチェアですね。大量にあったのですが、汚いので買い替えるという話もあったんです。 藏屋:元々は別館だったフィルムセンター(現・国立映画アーカイブ)にあったものでした。 西澤:捨てずに、座面のファブリックを貼り替えて使うことになったのだけど、「眺めのよい部屋」のレイアウトの際、椅子の背が当たって傷がつかないように、壁に背板を付け足したんですね。そのアイデアは、八戸でも使っているんです。 藏屋:八戸に行くと、大きな構造は全然違うんですが、今おっしゃったように、修復して再利用するという考え方とか、学芸員は不器用だからなるべく単純な手数できれいに使える仕掛けをあちこちに作っておいてあげよう(笑)という配慮とか、理念の部分に東近美の空気を感じます。 西澤:もちろん浅子さん29ともいろいろ議論しましたが、僕発信で出たところはそういうところがありますね。僕が最近コンペをJV(設計共同体)でやるのは、多分永山紀子さん30と一緒にやった時の経験から来ています。やっぱり1人でやっていると建築家個人の世界に収束していくんじゃないかという危惧があるんですよね。そうじゃなくて、やっぱり浅子さんみたいに商業建築をやっていて、美術が大好きという人のものの見方と、僕発信の意見がちょうど一致するところがある。例えば浅子さんだと、百貨店に出入りしているから「もの」が激しく動いて、壁が傷だらけになっているっていうのを知っている。八戸はスタッフだけじゃなくて、一般の人も台車を動かしたりするから、そういうところに気を付けなきゃいけない・現場では本当に何が起こっているだろうか、という価値観なんです。だからリニューアルの時にいろいろと設営の現場の話を伺って、観客目線じゃないところにまだまだデザインの余地があるな、と感じました。 藏屋:長く勤めていると、自分の館が持つポテンシャルも見えづらくなります。例えば2009年、三輪さんと私で共同キュレーションをした「ヴィデオを待ちながら—映像、60年代から今日へ」という展覧会31の会場デザインを西澤さんにお願いしました。この時、通常のように仮設壁を建てて空間を区切るのではなく、キューブ状の小さな部屋をいくつか作り、それを大きな企画展ギャラリーの中にパラパラと配置して、残りとなった空間にもまた作品を置くという、内と外、図と地が反転しながら展示が展開するような会場構成を試みました。思えば、ここで一度大胆な実験をしてみたことが、後にMOMATコレクションの「小さな部屋の連なり」という発想にも、また横浜での「余白の可能性」の発見にもつながったと思います。 こんな風に、渦中にいるからこそ見えず、やってみて後で気づくとか、外からの目に教えられるとかいうことはとても多いです。先ほど話題にした、どうあがいてもザ・現代美術館という「きれいな」展示ができないという問題にしても、梅原龍三郎やドイグ、リヒター、大竹さんといった作家たちの作品が、すっきりしているだけが展示の基準じゃないよ、年月の刻まれたこの空間のリアリティというものがあるよ、と、建物が持つ潜在力を教えてくれました。 西澤さんがおっしゃる「汚れる前提」というのも、多分そういうことですよね。たしかあの頃、中山英之さん32などが建築の竣工写真に疑義を呈してらしたかと思います。竣工時の、家具も置いていない、汚れもない、人が使った痕跡のない写真を完成形として雑誌やネットに発表する慣習への違和感の表明です。しかし今後は、たとえダサくても、時間をかけて愛し、育てていく方向に、美術館建築もきっとなっていくと思います。 西澤:それはそうですね。「ヴィデオを待ちながら」が開催された時期かちょっと前ぐらいから、『新建築』とか『GA』に載せる建築写真に、人や家具が入り始めました。藏屋さんがおっしゃる通りで、使い込んでいく痕跡がリアリティとして感じ取れるっていうのは確かにありますし、東近美は最初からいろんな染み込んでいるものがありますね。 藏屋:そういえば、2001年に「連続と侵犯」という展覧会33で、青木淳さんにインスタレーション作品を作っていただいたんです。打合せで我々は、企画展示室の空間をなんとなく「ホワイトキューブ」と呼んだんですよね。「大して個性のないホワイトキューブなので、インスタレーションの取っかかりが作りにくいですよね」とかなんとか。そしたら青木さんに、「これ、ホワイトキューブじゃないよ」と言われてしまいました(笑)。後に青木さんは、ホワイトキューブがデフォルトという考え方を再考し、青森県立美術館を作られました。その青木さんからすると、東近美は批判すべきホワイトキューブにすらなっていなかったわけです。だけど、今はその点に対してすら新しい読みの可能性が芽生えているのではないかと思います。 こうした価値の転換には、コロナも影響を与えているような気がします。きれいでピカピカしたものだけでは人間は生きていけない。ウイルスみたいな存在とも共生しなければならない。汚れと共にあっての人間だという考え方は、やはり昨今、すごくリアリティがありますものね。だから、東近美の建築にも、今からまたたくさんの解釈が生まれてくるんじゃないかと期待しています。 註 「整理と表面—所蔵品ギャラリーリニューアルで、建築家と美術館が考えたこと」『現代の眼』597号、2012年12月1日、2–4頁。 服部一成(1964–)日本のアートディレクター、グラフィックデザイナー。保坂建二朗(1976–)当時、当館美術課主任研究員。現・滋賀県立美術館ディレクター(館長)。加茂川幸夫(1951–)在任期間は2008–2017年。三輪建仁(1975–)当時、当館企画課主任研究員。現・美術課長。 滝本昌子(1969–)当時、当館広報室長。現・渉外・広報課長。青木淳(1956–)日本の建築家。Iwona Blazwick(1955–)イギリスのキュレーター、美術批評家。Clare Bishop(1971–)イギリスの美術史家、批評家。鳥取県が2025年春に開館予定の県立美術館(鳥取県倉吉市)の収蔵品として、アンディ・ウォーホル(1928–1987)の代表作《ブリロの箱》5点を2022年、合計2億9143万円で購入。県民から疑問の声が上がり、県内各地で住民説明会が開催された。当館開催(2022年6月7日–10月2日)の後、豊田市美術館に巡回(10月15日–2023年1月29日)。企画者は桝田倫広、鈴木俊晴。日本政府の地域創生政策の一環として、東京国立近代美術館工芸館が石川県金沢市に移転、2020年10月25日に国立工芸館として開館した。丹下健三(1913–2005)日本の建築家。横浜美術館は1989年開館。Peter Doig(1959–)スコットランド生まれの画家。Gerhard Richter(1932–)旧東ドイツ生まれの画家。大竹伸朗(1955–)日本の現代美術家。梅原龍三郎(1888–1986)日本の洋画家。磯崎新(1931–2022)日本の建築家。1994年岡山県勝田郡奈義町に開館。荒川修作+マドリン・ギンズ(1941–2014)、岡崎和郎(1930–2022)、宮脇愛子(1929–2014)の4人の芸術家と磯崎新のコミッション・ワークによる美術館。荒川修作(1936–2010)日本の美術家。石川県金沢市に2004年開館。SANAA(妹島和代+西澤立衛)設計。青森県弘前市出身の奈良美智(1959–)による高さ8.5メートルの巨大な彫刻作品。青森県立美術館の地下2階の吹き抜けに常設作品として設置された。青森県十和田市に2008年開館。西沢立衛設計。Flâneur フランス語で遊歩者という意味。目的なくぶらぶらすること。ジェームズ・アイヴォリー監督のイギリス映画。E.M.フォースターの小説を1986年に映画化。谷口吉郎(1904–1979)日本の建築家。坂倉準三(1901–1969)が1940年に坂倉準三建築研究所を設立。没後の1969年に現組織名に変更。Harry Bertoia(1915–1978)イタリア生まれの金属彫刻家。家具製作も手がけ、1952年にKnoll社のワイヤーメッシュチェアをデザインした。浅子佳英(1972–)日本の建築家、デザイナー。八戸市美術館は西澤徹夫建築事務所と浅子のタカバンスタジオの共同設計。永山紀子(1980–)日本の作家、ながやまのりこ計画代表。会期:2009年3月31日–6月7日。中山英之(1972–)日本の建築家。会期:2002年10月29日–12月23日、国立国際美術館に巡回(2003年1月16日–3月23日)。企画者は中林和雄。 『現代の眼』638号

休館日は! オンライン対話鑑賞

休館日はオンラインでじっくり鑑賞 解説ボランティア「MOMATガイドスタッフ」とともに、展示中のコレクション1点を、45分程度の対話を通して鑑賞します。 プログラム日程・概要 [1] 5月22日(月)14時~14時45分[2] 6月5日(月)14時~14時45分[3] 7月10日(月)14時~14時45分 6名程度(申込多数の場合は抽選) 無料 Zoom(ウェブ会議ツール)を使用 東京国立近代美術館の所蔵作品1点 申込締切 [1] 5月15日(月)【5月22日(月)実施分】[2] 5月29日(月)【6月5日(月)実施分】[3] 7月3日(月)【7月10日(月)実施分】 申込方法 「オンライン対話鑑賞 お申込みフォーム」をクリックし、ご希望の日程を選択してお申込みください。複数日に参加を希望する場合は、各回それぞれお申込みください。同日程に同じメールアドレスから複数のお申込みがある場合、最新のお申込みを抽選の対象とします。抽選後、前日までに、当選された方にのみお申込み時のメールアドレスにご連絡いたします。当選をお知らせするメールで、イベントのzoomミーティングIDを含むご案内をお送りいたします。 参加にあたってのご注意 毎回、ガイドスタッフや作品が変わります。複数回ご参加いただきますと鑑賞する作品が重複する場合があります。プログラムの特性上、ガイドスタッフや作品の事前告知はいたしませんので、ご了承のうえお申込みください。PC、接続環境やzoomの操作につきましては、各自でご準備をお願いいたします。作品画像を大きく見られるよう、スマートフォンではなくPCやタブレットのご使用をお勧めします。本プログラムは話し合いによって進みますので、必ず【マイクON】、できるだけ【ビデオON】でのご参加をお願いいたします。個人情報・作品著作権の保護のため、録画・スクリーンショット撮影は固くお断りいたします。サービス改善のため、主催者が録画させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 当日の流れ 入室開始 音声確認・進め方の説明などの後、対話鑑賞※開始時間を過ぎると入室できなくなることがあります 対話鑑賞終了、閉室

「重文」指定の効果とは—松園と劉生の場合—

これまで「重文指定」に関心を持たなかったため、女性画家が上村松園ただ一人であることには本展を見て初めて気づいた。美術制度が築かれた明治期以来今日に至るまで、美術界は男性中心の構造であったので、今更驚くべきことではないのかもしれない1。ではなぜ松園は選ばれ、後に続く女性画家が選ばれてこなかったのだろうか。 図1 上村松園《母子》1934年、東京国立近代美術館蔵 松園は十代から美術界で頭角を顕した希有な人物だった。この成功の理由について、筆者は、松園が日本の近代の美術教育、展覧会制度が整えられていく時代の波にタイミングよく支えられてきたからだと指摘してきた2。明治政府が男女別学の教育制度を確立する以前に成長し、常に男性に交じって行動した。大正期の文展では池田蕉園、河崎蘭香ら後進の女性画家たちが人気を博し、松園は閨秀画家としてひとくくりに取り上げられることに時に苛立ちも見せた3。しかし蕉園らが夭折するなか、昭和に入ると松園は御大典御用画の拝命、海外で開かれた日本美術展への出品依頼を受け、その地位を確立する。さらには1934年には帝展出品作《母子》[図1]、1936年には文展招待展出品作《序の舞》が政府買上となる。1941年には帝国芸術院会員、1944年に帝室技芸員に任じられる。 生前の松園の名声のピークはこの時期であり、1937年5月『阿々土』、1941年7月『美之國』、1942年4月『國画』、といった雑誌で特集号が編まれ、1943年には随筆集『青眉抄』が刊行される。戦争が激しくなり男性たちが不在の家庭が増えるなかにあって、「女手一つ」で彼女を育てた母の献身とともに、松園の人生も賞賛の対象となった。対外文化宣伝のための英語の写真集には横山大観、川合玉堂、鏑木清方とともに取り上げられ4、この時点で日本を代表する4人の画家の一人となった。戦後は、GHQの元に男女平等の施策が進められるなかで、1948年に文化勲章を女性で初めて受章する。このように松園は生前に十分すぎるほど高い評価を国から得て、1949年8月、74歳で死去し従四位に叙せられた。作品が買上となるということはすでに国から重要な作品であると認定されたことを意味し、《序の舞》と《母子》の重文指定は戦前の評価の追認と言ってもよいだろう。 では没後の松園はどうだっただろうか。亡くなって半年後、毎日新聞社主催による遺作展「上村松園とその芸術展」(文部省、日本芸術院後援、1950年2月22日〜3月5日、日本橋高島屋)が開かれた。展覧会は連日超満員で入場制限をするほどの人気であったため会期を3日間延長している。展覧会をもとに1950年5月、当時としては豪華な『松園作品集』(非売品)も発行された5。川合玉堂、鏑木清方らが文章を寄せ、104点を収録しているが、そのうち原色版は冒頭掲載の《夕暮》(1941年)、他は《静》(1944年)と《静思》(1946年)の3点である。この時に《序の舞》は収録されていない。また、戦後の展覧会、画集のなかで当初は《序の舞》が特に目立って取り上げられている様子はみられない6。大谷省吾氏は、1999年の没後50年展の開催と1989年に出版された豪華画集『上村松園画集』が重文「指定のための下地」になっただろうと指摘しているが7、没後50年展にも《序の舞》は出品されておらず、カラー図版364点を掲載する『上村松園画集』でもこの作品についての特別な扱いはみられない。ただしこの画集にはドナルド・F・マッカラムによる「序の舞」と題した長文の文章が掲載されており8、本格的な松園の作品論としてはおそらく初めてのものであろう。この論文によって《母子》より先に《序の舞》が指定されることになったのかもしれない。 また、手元や図書館の松園の画集や図録を手に取った範囲での確認でしかないが、《母子》と《序の舞》について重要文化財と書かれていないものが少なくない。松園はそもそも国からずっと評価をされてきた画家であり、戦後は一般の人気に支えられてきた。松園の作品を見るにあたって重文指定かどうかはあまり重要なことではないのだろう。 このようなことを長々と書いたのは、松園のケースが岸田劉生と極めて対照的だからである。富山秀男は著書『岸田劉生』(1986年)のなかで、1971年、劉生の作品2点の重文指定と生誕80年を祝うための会に参加した時のことを回想している9。祝辞を述べるはずの中川一政が「岸田さんの絵は、あの人の体臭に当てられた人がみんないなくなってみないと、本当に良いのか悪いのかわからないと思うんです」と述べたことに「わが耳を疑わんばかりにびっくりした」と述べている。重要文化財に指定されても「なお劉生の絵の真価に疑問符がつけられているのが気にかかった」というのである。以前であれば劉生の評価に対する疑問や批判を口にすることはタブーであり、たちまち喧嘩になったそうである。それは劉生には常に根強い支持者がいた一方で、かつてはもっぱら異端視されてもいたからである。この会では38歳で亡くなった劉生の遺影と高齢となった劉生支持者たち—おそらく男性ばかりであっただろう—が強い対照をなしたようである。劉生没後も見守っていた彼らが力尽きる前に届いた重文指定は、劉生評価を決定づけたのだろうか。現在劉生が日本近代美術史において重要な画家であるという見方は確立していると言えるが、劉生の画集、図録においては《道路と土手と塀》[図2]などには必ずといってよいほど「重要文化財」と表示されている。劉生の場合には重文の表示があたかも「真価の疑問符」を封じるお守りであるかのようである。 図2 岸田劉生《道路と土手と塀》1915年、東京国立近代美術館蔵 さて、松園の作品や人生はしばしば「母性」とセットで語られるものの、重文指定のニュースでは必ずしも「女性初」ということが強調されていない。『松園作品集』のあとがきには「日本最高の女流画家といわんよりは、むしろ日本画の歴史に最も大きな足跡を残した有数の画人の一人と讃えるべきでありませう」と書かれている10。ここで松園は、「有数の(男性)画人」たちと同等、すなわちジェンダー的には男性画家とみなされている。重文の指定を受けたのも、女性画家の先がけとしてではなかったのであり、だからこそ、その後も女性画家を指定しようという意識も生まれてこなかったのではないか。指定は誰が何のためにどのようにおこなってきたのか、その「秘密」を知りたい。 会場風景|撮影:木奥惠三 左端が岸田劉生《道路と土手と塀》1915年、東京国立近代美術館蔵 註 「表現の現場調査団」による「ジェンダーバランス白書」が2022年8月24日、ウェブサイトで公開されている。拙稿「上村松園 近代美術制度と成功の軌跡」『現代の眼』583号、2010年8–9月号、2–4頁 。拙稿『女性像が映す日本 合わせ鏡の中の自画像』ブリュッケ、2019年。拙稿「上村松園《焔》の制作意図とその背景について」実践女子大学文学部『紀要』62集、2020年3月、1–15頁 。写真:木村伊兵衛『Four Japanese Painters』国際報道写真協会、1940年。上村信太郎編、高島屋(美術部)発行、岩野平三郎の紙による大型和綴じ本。『上村松園展』図録(2010年、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館)では出品作品ごとに「展覧会歴」と「図版掲載文献」を掲載している。大谷省吾「重要文化財の「指定」の「秘密」」『重要文化財の秘密』展図録、東京国立近代美術館、2023年、12頁。画集は、河北倫明・上村松篁監修、原田平作・内山武夫編『上村松園画集』全2巻、京都新聞社、1989年。前掲、『上村松園画集』所収、「序の舞」32–36頁。富山秀男『岸田劉生』岩波新書、1986年、2–5頁。旧字は適宜当用漢字に改めた。 『現代の眼』638号

「ハイライト」での「第一歩」

東京国立近代美術館の所蔵作品展MOMATコレクションの第1室。「ハイライト」と題された下には、次のような紹介文が記されている。「このコーナーでは、重要文化財を中心に、MOMATコレクションを代表する作品を解説付きでご紹介しています」。同館所蔵の重要文化財が数多く紹介されてきた第1室の「ハイライト」だが、「重要文化財の秘密」展(2023年3月17日–5月14日)会期中は、それは叶わない。これを機会ととらえ、「男女の作家を同数にして、当館の名品をご紹介」する展示が「試み」られた。本展示がこれまでの美術史の語りあるいは美術館活動における「ジェンダー・バランスの不均衡」に対する反省的・批評的意識を出発点としているのは言うまでもないだろう。「偉大な女性芸術家はいなかったのか」という問題提起がなされもう半世紀が経ち1、国内の美術館においてもジェンダーの視点が導入され、1990年代より先駆的・先進的な展覧会が開催されてきたにもかかわらず、いまだに問題が広く共有されたとは言いがたい状況にある。近年、地方公立美術館や私立美術館でもさまざまな企画が実施されてきているが2、国立美術館が「ジェンダーを男女だけに分けるのも今やナンセンス」と認識しながらも基本から問い直すことを「試み」たインパクトはやはり大きい。 この3月に公示された独立行政法人国立美術館第5期中期計画、および令和5年度年間計画において、「作品収集」の項目では東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立国際美術館は揃って「ジェンダーバランスの是正」を掲げている3。章解説でも「今後の調査研究や作品収集につなげていくための第一歩」と記されており、本展が今後の活動の布石であることが示唆されてもいる。 図1 コレクションによる小企画「解放され行く人間性 女性アーティストによる作品を中心に」(2019年6月18日–10月20日)会場風景|左から2点目が丸木俊(赤松俊子)《解放され行く人間性》|撮影:大谷一郎 とはいえ過去に東京国立近代美術館で同様の試みがなかったわけではない。丸木俊(赤松俊子)《解放され行く人間性》の収蔵を契機として2019年に女性の作家を中心とする展示を行っていた[図1]。今期の第11、12室の「更新されるModern」においても男女の作家数が半々となったそうだ。しかしながら第1室の「ハイライト」が重要なのは、「コレクションを代表する作品」を展示する空間に女性の作家の作品を数多く展示したことにある(正直に言えば、今回男女を同数にする配慮は不要で、女性の数を多くしてもよかったのではないかとは思った。これまで歴然とした格差があったのだから)。今回同室で紹介された女性の作家の名を挙げてみよう。小倉遊亀、上村松園、片岡球子、ジョージア・オキーフ、バーバラ・ヘップワース、甲斐仁代、三岸節子、芥川(間所)紗織、桂ゆき(ユキ子)、草間彌生[図2]。重要文化財に指定された女性作家は上村松園ただ一人であることも言及されてもよかっただろう。 図2 会場風景|左から芥川(間所)紗織《神話 神々の誕生》、桂ゆき(ユキ子)《ゴンベとカラス》|撮影:大谷一郎 さて、多くが過去に第1室で紹介されてきた作家・作品から選ばれているが、そのなかで甲斐仁代の名前そして作品は新鮮に映る。甲斐仁代は1902年佐賀県生まれで、1919年に女子美術学校西洋画科に入学し岡田三郎助に師事した画家だ。1923年に弱冠21歳で二科展初入選(女性の入選はこの時ただ一人だったそうだ)を果たし注目を集めたという。二科展を中心に活動し、旺玄社の同人となり、その後一水会に出品し会員となった。1925年に婦人洋画家協会、1933年に婦人美術協会の設立に参加し、1943年には女流美術家奉公隊に加わる。1963年に61歳で亡くなるが、女流画家協会展では女性画家の草分け的存在でもあるこの画家の名前を冠する賞が1969年から20年の間、女流画家協会賞に続く重要な賞として存在していたという。 図3 甲斐仁代《よりかかる像》1931年、東京国立近代美術館蔵 東京国立近代美術館は甲斐作品を3点所蔵している。《自画像》はこれまでに同館でも数度紹介されてきたが(企画展や他館での展覧会への出品歴も複数ある)、本展に展示された《よりかかる像》[図3]はこれまでほとんど展示されてこなかった作品だ。本作品の選出理由として、鶴見香織研究員とともに展示を担当された横山由季子研究員は「近代の女性画家による絵画には珍しく、モデルが男性であることに注目した」と教えてくれた。女性が描くのは女性か子ども、花や身の回りの静物が常であった時代に、固定化された関係性を、あるいは見る側の思い込みを軽やかに覆す本作は、絵の具の濃淡に幅のある筆致、線で対象をラフにとらえていく表現にも新たな息吹を感じることができる。 甲斐のような作家に目を向け、紹介していくこと。重要文化財が企画展示室から戻ってきた後も、これまでの「価値基準を問い直」す展示は続けられることだろう。今後どんな作品がこの部屋で紹介されるのか、そこからどのような語りが生まれるのか、楽しみにしたい。 ※太字はすべて、第1室の章解説から 註 リンダ・ノックリン「なぜ女性の大芸術家は現われないのか?」松岡和子訳、『美術手帖』407、1976年5月号、46–83頁(Linda Nochlin “Why have there been no great women artists?” ART News, January, 1971.)2023年3月、ARTnews JAPANで日本語訳(野澤朋代訳)が公開されている。リンダ・ノックリン著「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか?」Vol.1、Vol.2 https://artnewsjapan.com/news_criticism/article/799; https://artnewsjapan.com/news_criticism/article/815たとえば筆者が2022年度まで在籍していた福岡市美術館においても、「コレクションと展示のジェンダーバランスを問い直す」と題したコレクション展示を2021年に開催した(会期:5月18日–2022年5月29日)。同館ブログを参照。https://www.fukuoka-art-museum.jp/blog/15641/https://www.artmuseums.go.jp/corporate_info/gyoumu/chuki_keikakuhttps://www.artmuseums.go.jp/corporate_info/gyoumu/nendo_keikaku京都国立近代美術館と国立西洋美術館は「女性の作家の作品を(も)積極的に収集」することを明記している。 『現代の眼』638号

「近代日本美術史」の道標

近代日本美術の作品がつくられたのは近代だが、「近代日本美術史」という言説が作られたのはじつは戦後現代である。美術館建設、展覧会、美術全集ブームや、新聞社との共催などによって、1980年頃までには巨匠、名作、史的文脈がほぼできあがった。その道標、布石となったのが重文指定作品である。その指定の経緯と基準を検証しようという今回の意欲的な企画は、とても興味深いものだった。大谷省吾、花井久穂両氏の図録論文も秀逸で、指定の経緯の時代背景や指定に携わった人々の人間模様も垣間見える。 図1 会場風景|左から鈴木長吉《鷲置物》1892年、東京国立博物館蔵、同《十二の鷹》1893年、国立工芸館蔵。右は左2点と同じくシカゴ・コロンブス世界博覧会に出品された彫刻、高村光雲《老猿》1893年、東京国立博物館蔵|撮影:木奥惠三 「近代日本美術史」の形成で難題だったのは、国家主義を軸につくられた近代の美術を、戦後の民主主義の文脈でどう読み解くかだった。結果的にそこでは、史実の大規模な取捨選択が行われた。とりあげられたのは、戦後の現代化と国際化の論理にも合う、西洋化を進めてきた近代美術の流れ、つまり新派の日本画・西洋画、文展や美術学校など文部省系の美術である。そしてとりあげられなかったのが、宮内省や農商務省が支援した旧派の日本画・西洋画、ジャポニスムの需要にむけて輸出された輸出美術(農商務省)、そして植民地美術、戦争美術だった。その傾向は、重文指定にもはっきりと見える。こうした「近代日本美術史」での形成と削除が明らかになったのは、1990年代からの「美術」のパラダイム検証によってである。1990年代以降の指定品に、明治前半の「美術」への移行期の作品(博覧会時代の工芸)[図1]や、洋画旧派の作品[図2]などが選ばれてくるのは、その点象徴的だ。形成と削除、それによる偏向が明らかになったことで、逆にそれにとらわれない作品本位の選定が行われるようになった様子が見てとれる。植民地美術と戦争美術の研究も1990年代から進んだが、重文指定には反映されていない。これは今後もおそらく同じだろう。 図2 会場風景|右は原田直次郎《騎龍観音》1890年、東京国立近代美術館寄託(護國寺蔵)|撮影:木奥惠三 1950年代から70年代までの指定の推移を見ると[図3]、まず明治の日本画、次に明治の洋画・彫刻と大正期の日本画へ、そして日本画ではまず東京、次いで京都画壇の作品へという大きな流れが見える(体系化への意図)。初期の指定に携わった三名(大谷論文による)のうち、河北倫明、土方定一はそれぞれ、近代美術館の嚆矢だった国立近代美術館の中心(河北)、神奈川県立近代美術館(鎌近)の館長(土方)である。また隈元謙次郎の東京国立文化財研究所(現東京文化財研究所)は、1928年の明治大正名作展の余剰金で始まった明治大正美術史編纂事業の拠点、美術研究所(帝国美術院付属)が、戦後の文化財保護法で文化財研究所美術部となった機関である(文献史料の収集調査)。国立近美は近代日本美術の体系、鎌近はその質を問う傾向の企画が多かった中で、大正期の美術研究をいち早く進めたのは、美術批評家も多かった鎌近の研究者たちだった。大正期の作品の指定には、土方をはじめ彼らの視点が強く感じられ、同時に個や個性を志向した大正期の美術が、戦後の民主化の論理と共鳴した様子もうかがわれる。 図3 会場風景|重要文化財 指定年順年表|撮影:木奥惠三 また文化財保護の目的は、近代初頭の廃仏毀釈などによる破壊と海外流出の防止・保護から始まった。そのため近代には、古美術が保護、当代美術は振興の対象で、その近代美術が戦後、保護・指定の対象となってからも、保存と研究が長く主目的となってきた。この流れでいえば、国宝指定が今後の課題となるだろう(近代建築では迎賓館赤坂離宮が2009年に国宝指定)。一方現在では、世界遺産や日本遺産、近代化遺産など、保存と活用の両輪をめざす動きが活発化している。エリアでの登録が多い文化遺産の場合、観光資源としての期待も大きく、単体の作品指定の美術品とは少しく性格が異なる。しかし重なる部分もあり、世界遺産への登録には、文化財保護法での指定(重文、史跡・名勝等)が前提となっている。文化財から文化遺産へという期待値が高まる中で、文化財指定に求められる意義もやや変わりつつある感がある。今後どのような両者の連携や協力、役割分担が生まれるのかも注目したい。 『現代の眼』638号

何を修め(修めず)、何を復する(復さない)のか—「秘密」の語り手としての修復家たち

美術館へ足を運ぶ。作品を見る。多くの場合、傍らにはいわゆる「キャプション」が付されている。制作者、主題、技法、制作年、寸法、収蔵館、そのいずれもが私たちが対象を知り読み解く基本的なよすがとなるものだ。本展のキャプションには、興味深いプラスαがある。展覧会のタイトルをそのまま借用するならば、「修復の秘密」、つまり作品の知られざる一面とも呼びうるものが公開されているのである。秘密の語り手として登場するのは、複数の修復家たちである。 展覧会場の右手にまず目を向けてみよう。まず、ルーチョ・フォンターナ《空間概念期待》が、修復家・斎藤敦による証言とともに姿を現す。キャプションに掲載された写真資料は、切り裂かれた画布の裏に、実は丁寧に当てられた布があることを私たちに教えてくれる。二次元を三次元へと切り開くフォンターナの身振りに潜む緻密なコントロールに思いを馳せながら歩みを進めると、モーリス・ルイス《神酒》裏面に染み出した絵具の様子が、裏面にあえて描画されたフランシス・ベーコン《スフィンクス—ミュリエル・ベルチャーの肖像》が[図1]、さらに絵画の「裏」についての考察を促す。 図1 会場風景(右からモーリス・ルイス《神酒》、フランシス・ベーコン《スフィンクス—ミュリエル・ベルチャーの肖像》。左端は靉光《自画像》)|撮影:大谷一郎 明かされる秘密は「裏」に留まらない。縦横比が変更された絵画(中村彝《大島風景》)、旧修復によって変色した絵画(岸田劉生《麗子肖像(麗子五歳之像)》)、GHQに接収された後に返却された絵画(藤田嗣治《ソロモン海域に於ける米兵の末路》など、紐解かれる物語は実に多岐にわたる。 「修復の秘密」の内容を(1)制作者の意図(2)光学調査の射程(3)修復家の葛藤の3つのグループに大きく分類した上で、作品群を鑑賞することもできよう。(1)の筆頭は前述のフォンターナやルイスの作品であり、通常光下での正面からの観察では確かめることのできない要素に目を凝らしながら画家の選択と技法を解き明かす、保存修復の手法が垣間見られる。(2)を代表するのは藤田嗣治《五人の裸婦》だろう[図2]。ここでは近年実施された光学調査が、旧修復の実態を明らかにし、今日の保存修復がそれに対峙しようとした姿勢がよく理解できる。なお、本展を特徴づける最も興味深いグループがおそらく(3)である。このグループに属する作品群では、修復方針がいかに定められたか、調査に基づく根拠が語られているのだが、修復家の証言に見え隠れする葛藤が語られる秘密の緊迫性をいや増している。 図2 会場風景(中央に藤田嗣治《五人の裸婦》)|撮影:大谷一郎 靉光《自画像》を前に、私たちは、修復家・土師広が「シャツが真っ白になるような見え方の変化」を懸念してワニスを除去すべきか否かを検討した経緯を知る。藤田嗣治《ソロモン海域に於ける米兵の末路》について、修復家・山領まりが「とても悩んだ」末にワックスと樹脂を用いて裏打ちした決断を目にする。秘密を明かす声の端々に、おそらくあらゆる時代の修復家誰もが共通して抱え続けてきたであろう終わりのない疑心のようなもの—果たしてここで下した選択は正しかったのか、という自己批判が滲む。 修復家はいわばバックヤードの存在であり、名前が作品のキャプションに登場する機会はほとんどない。ところが本展では、彼らが実名を明かしながら介入根拠を示す。それぞれの固有名詞は、曖昧模糊とした「保存修復に携わる誰か」の霧中に輪郭を描き、美術作品を残す行為に伴う根源的な心細さと、正解のない迷路のなかで道を見つけ出そうとする感触を、生々しく私たちに伝えてくれる。 会場では、2015年の展覧会「No Museum, No Life? ――これからの美術館事典 国立美術館コレクションによる展覧会」(東京国立近代美術館)に「保存修復」のキーワードと紐づけられ公開された安井曽太郎《金蓉》[図3]に改めて出逢い直すことができた。青い衣服に深い亀裂が広がっていた本作品は、制作者の安井自身が「かつて保存修復を試みたがうまくいかなかった」が「ひび割れた状態を面白がって肯定した」という二つの逸話の間で揺れ動き、あるべき保存修復のかたちをめぐって長らく慎重な検討が続けられたことで知られている。青い衣服に広がる亀裂は2005年に充填・補彩され、以前の外観から大きく変化した。作品の歴史の紡ぎ手としての修復の仕事に光をあてることで、本展は改めて、作品の「読み方」「残し方」の選択肢が広く開かれていることを、その選択に伴う責務の重圧を、そこにおいて作品の内外に眠っている情報の鉱脈を探り解釈を重ねていく修復家の仕事を見晴らしている。 図3 安井曽太郎《金蓉》1934年、東京国立近代美術館蔵|左が修復前、右が修復後 「修め(繕って整え)」「復する(もとの状態に戻す)」こと—冒頭で修復の仕事をこう紹介しながら、展覧会は前述の靉光《自画像》をはじめ、あえて「(完全に)復することはしなかった」事例についても詳らかに公開する。時代を超えて正解であり続ける保存修復技法は存在しない。だからこそ、近代以降に確立した保存修復学は「可逆性」を担保する修復のあり方を目指し続けてきた。 過ぎゆく時間のなかで、何を修め(修めず)、何を復する(復さない)のか。館が修復家たちといかに協働し、どのような思考や判断の末に今のかたちを選択したのかを公開する試みは、美術作品の生や経年変化をめぐる多角的な議論の端緒として、貴重な参照点となるだろう。 『現代の眼』638号

No image

No image

プリントスタディ(写真作品閲覧制度)のご案内

プリントスタディ(写真作品閲覧制度)とは、当館が所蔵する写真作品を、事前の申込みにより個別に閲覧できる制度です。 当館では、写真部門のコレクションとして、国内および海外の写真家の作品、約3700点(令和4年度末現在)を所蔵しています。このプリントスタディをご利用いただくことで、ふだんの所蔵品展示や、他の美術館で開催される展覧会への出品といった展示の機会以外にも、当館が所蔵する写真作品をご覧いただくことができます。 利用条件 教育または研究目的のために閲覧を希望される方 個人またはグループで利用できます(グループでの利用は、原則として10名まで)1回につき、1個人あるいは1グループのみ利用できます 利用時間内に閲覧できる範囲で対応可能です 以下の数を目安としてください作家数:5作家まで作品数:全体で40点まで ※ 額装された大型作品など、プリントスタディでは閲覧できない作品もあります 1回1名につき500円

ゲルハルト・リヒター展|ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ》についての考察レクチャーとトーク(日独同時通訳付き)

東京国立近代美術館 / ゲーテ・インスティトゥート東京 共同企画 東京国立近代美術館とゲーテ・インスティトゥート東京は、共同で日独の専門家によるトークイベントを開催します。《ビルケナウ》の制作過程から展示の変遷を追い、記憶の想起の問題、ドイツの歴史の文脈の中で作品をとらえることで、この重要な作品が現代に問いかける問題に接近します。ゲストは長年リヒターの画業に密着して論考してきた国際的なキュレーターのディーター・シュヴァルツ氏(オンライン出演)、ならびにドイツ文学・歴史研究の立場からリヒターの作品について考察する西野路代氏、司会は本展覧会の担当者である東京国立近代美術館の桝田倫広です。 プログラムの最初には、ピアニスト、ヤーノシュ・ツェグレディ氏による自身の作品《Three Evocations》の演奏をお聴きいただきます。ツェグレディ氏はナチスの時代をワルシャワのゲットーで生き延び、両親はマウトハウゼンとリヒテンヴェルトの強制収容所から奇跡的な生還を遂げました。今年85歳で、1967年から日本で活動しています。 直接参加の受付は終了いたしましたが、オンラインでイベントの様子をご視聴いただけます。是非ご覧ください。 2022年8月20日(土)17:00~ ディーター・シュヴァルツ(現代美術キュレーター、作家)西野路代(ドイツ現代文学研究) 司会:桝田倫広(東京国立近代美術館 主任研究員) Zoomウェビナー(オンライン) 視聴無料(先着500名)事前登録不要。先着での受付としております。定員に達した場合、ご視聴いただけないのでご了承ください。