の検索結果

の検索結果

「ハニワの近代」と「土偶の近代」の相克

本展覧会は、ハニワをめぐる表象と認識の変遷を的確に追っており、画期的だった。一方で、土偶については消化不良で論点が定まらない展示だった。 近現代日本において、ハニワと土偶の扱われ方は、全く異なる。ポイントは天皇の存在にある。 ハニワは3世紀後半から6世紀後半にかけて造られた造形物で、天皇制国家の形成過程と重なる。そのため天皇への随順や殉死の象徴とみなされ、君民協同の理想社会のモチーフとして利用された。時には、武人姿のハニワの表情に若き兵士の顔が重ね合わされ、戦意高揚の一翼を担った。ハニワは戦前・戦中の日本の国体イデオロギーを担う役割を与えられたのである。 図1 会場風景|撮影:木奥惠三 一方、土偶は天皇以前の存在であり、戦前・戦中の国体論の枠外に置かれた。戦前期の国定教科書では、「国史」の始まりは「天照大神」であり、天皇以前の縄文が介在する余地はなかった。むしろ土偶の存在は、天皇制国家との整合性がとれないために、「国史」から除外され、奇異な存在として等閑視された。 しかし、敗戦後、状況が一変する。国体論の軛くびきから解放された国民は、古代史への関心を高め、新たな「日本人」の自画像の確立を模索した。同時期には、在野の考古学者・相沢忠洋が関東ローム層の中から打製石器を発見し、日本に旧石器時代が存在したことが明らかになった。また、登呂遺跡の本格的発掘が行われ、考古学ブームが巻き起こった。 そのような中で、縄文に新たな光を当てたのが岡本太郎だった。1951年秋に東京国立博物館で開催された特別展示「日本古代文化展」を見た岡本は、血が沸き立つような興奮を覚え、「縄文土器論—四次元との対話」を書いた。彼は縄文土器に見られる非対称で不均衡の「破調」にディオニソス的美を見いだし、日本の伝統観を刷新しようとした。 図2 会場風景|撮影:木奥惠三|左は岡本太郎《顔》1952年、川崎市岡本太郎美術館蔵 同時代には、民藝運動に携わる人々も、縄文への関心を深めた。芸術家による「美術」ではなく、無名の職人たちの「工芸」の中に無作為の美を見いだした彼らは、その究極の姿を縄文土器や土偶の中に求めた。 このような縄文観が流布する中で展開されたのが、1950年代半ば以降の建築における伝統論争だった。議論の大きなきっかけとなったのは、白井晟一が『新建築』1956年8月号に寄稿した「縄文的なるもの—江川氏旧韮山館について」だった。「江川氏旧韮山館」は17世紀初頭に建てられた武家屋敷だが、白井はこの建物に「文化の香りとは遠い生活の原始性の勁つよさ」を読み取り、そこに「縄文的なポテンシャル」を見いだした。白井は、優雅で繊細な貴族的文化に対して、大地に根差した生活の生々しさの中に「野武士の体臭」を嗅ぎ取り、そのあり方を「縄文的なるもの」とみなした。 「縄文」vs「弥生」論には、日本文化を貴族というブルジョアではなく、土着世界の担い手である民衆レベルから定位し直したいという階級的認識が介在するようになる。弥生に対する縄文礼賛は、ブルジョア対プロレタリアートという階級闘争とつながり、1960年代の左派による縄文論を準備することとなった。 1960年代から70年代の左派にとって、縄文への回帰は、天皇制の超克とつながっていた。1961年以降、「ヤポネシア論」を唱えた島尾敏雄は、南島という「異郷」の中に「原日本」を見いだし、そこを「救魂の場所」とみなした。島尾にとっての「ヤポネシア」は、時間的には天皇以前の縄文と結びつき、空間的には日本という枠組みを超えて南洋へとつながっていた。 島尾と同志的関係にあった吉本隆明は、「ヤポネシア」と連動する形で、共同幻想論を構想した。吉本が挑んだのは、天皇制国家の起源だった。彼は天皇制国家を共同幻想の拡張によって生み出された存在とみなし、共同幻想が成立する以前の原初共同体を想起することで、日本人を天皇制の呪縛から解放しようとした。縄文は、日本をヤマトから解放し、天皇から解放する。吉本は、国家以前の日本の始原に回帰することで、天皇制国家のあり方を乗り越えようとした。 〈天皇と結びついたハニワ〉と〈天皇の超克と結びついた土偶〉。 前者はアポロン的な日本イメージと結びつき、後者はディオニソス的な日本イメージと結びついた。この自画像の闘争こそが、「ハニワの近代」と「土偶の近代」の衝突だったといえる。 展示では、土偶認識(及び縄文認識)についての考察が不十分であったために、なぜ土偶が取り上げられているのかが不鮮明だった。この点が残念だった。 『現代の眼』639号

現代の眼から/現代の眼へ

美術館とはどのような場であろうか。とくにその美術館が「近代」を冠する国立美術館である場合には。「ハニワと土偶の近代」展は、「現代の眼」への言及を通じ、そうした問いをあらためて突きつける。 東京国立近代美術館の開館2年目、1954年に始まった「現代の眼」展は、以後、断続的に同館で開催されるも、72年で打ち止めとなった。「現代の眼」展の初回は、「現代の眼:日本美術史から」と題され、縄文から江戸までの古美術品のみで構成された。館の設計者、建築家・谷口吉郎が手がけた展示の見せ場となったのが、ハニワ群像のインスタレーションだ。「ハニワと土偶の近代」展においても、テラコッタや木彫など出土遺物のイメージを伴う1950年代の立体作品の一群が格好の撮影場所としてハイライトとなり、ふたつの展覧会を重ね見る機会がつくられている。 図1 会場風景|撮影:木奥惠三 ここで「現代の眼」とは、「過去の美術を現代の眼で見直し、新しい美を引き出す」こと、「過去の眼と決別すること」と説明された。加えて注意が払われるのが、「過去の眼」との決別と表裏一体の「忘却」である。「ハニワと土偶の近代」展における「現代の眼」展の参照は、「現代」から「近代」をまなざす装置としての東京国立近代美術館なる存在を浮かび上がらせるための助走であったと言えよう。 「ハニワと土偶の近代」展が、東京国立博物館「挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展「はにわ」」の開催時期と重なったことも意義深い。特別展「はにわ」は、1973年の特別展観「はにわ」、同展から50年を記念した2023年「はにわ展から50年」展を経て、満を持しての感があった。東京国立博物館が所蔵するハニワの大半は明治から昭和初期にかけて出土したものである。そうして「出土」したものがいかなる「夢」を託され、「歴史」に作用してきたのか、東京国立博物館が踏み込まなかったように思えるそれらの問いを、「ハニワと土偶の近代」展は引き受けた。同展は、ハニワなどの出土品に託された「歴史の正統性」という「夢」と、皇国史観への寄与を焦点化した。天皇を中心とする皇国史観に基づく建国神話による歴史記述は敗戦を経て占領下で検閲の対象となるが、こうした事実は「忘却」されていると言ってよい。 折しも「ハニワと土偶の近代」展開催中に、近代日本美術の研究・調査を目的に設立された明治美術学会の設立40周年を記念し、「明治から/明治へ—書き直し近代日本美術」を掲げた国際シンポジウムが開催された。英セインズベリー日本藝研究所教授の渡辺俊夫氏は基調講演で、美術における「カノン(規範、正典)」をめぐり、普遍的な価値観は存在しないとし、「近代」「日本」「美術」の各概念の流動性を前提とする議論が展開された。こうした前提は、「ハニワと土偶の近代」展の担当学芸員である花井久穂氏と、非学会員であるわたしが登壇した2日目の討議にも引き継がれた。 西洋中心の普遍的な美術を自明とし、「過去の美術を現代の眼で見直し、新しい姿を引き出す」のではなく、「美術」を自明とする「現代の眼」をこそ疑う必要がある。そうした姿勢をもって、渡辺氏のもとで研究を修めた文化研究者の山本浩貴氏とともに『この国(近代日本)の芸術:〈日本美術史〉を脱帝国主義化する』を編纂したが、「忘却」を直視せず「書き直し」を進めるだけでは片手落ちである。 「近代」を冠する国立美術館における自問が「ハニワと土偶の近代」展となり、「西洋」を冠する国立美術館における自問が、「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?——国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」展となったようにわたしには思える。こうした得がたい機会の重なりを、一過性の潮流にとどめてはならない。いまこそ、問い直し/書き直しの主体の多様性を担保することが必要だ。 図2 会場風景|撮影:木奥惠三|壁面左から2点目が野島青茲《博物館》1949年、静岡県立美術館蔵 「ハニワと土偶の近代」展で紹介された、展示ケースに並ぶ出土品のハニワや弥生式土器を眺める女性たちの姿を描いた桑原喜八郎《埴輪の部屋》(1942年)や、野島青茲の日本画《博物館》(1949年)は、本展の文脈に照らすことでいっそう、男性中心のまなざしが強く作用してきた美術史の点検を促すものとして見ることができた。 普遍的な美術史は存在しない。ただひとつの正典に収斂させるのではなく、複数の歴史の結び目となり、それを何度でもほどき、ひもとく場、「眼」をめぐる点検の場が、美術館であろう。「ハニワと土偶の近代」展の目論見もまた、ここにつながっている。 『現代の眼』639号

フェミニズムと映像表現|トークイベント

フェミニズムと映像表現 展示風景 撮影:大谷一郎 コレクションによる小企画「フェミニズムと映像表現」に関連して、1960-70年代のアメリカにおけるフェミニズムとアートの結びつきについてマーサ・ロスラーを中心に研究をされている田尻歩さん、そして出品作家である遠藤麻衣さんと百瀬文さんを招き、トークイベントを開催します。 2024年12月15日(日) 14:00~16:00(開場13時半)田尻歩(東京理科大学講師)遠藤麻衣(アーティスト)、百瀬文(アーティスト)小林紗由里(当館研究員)、森卓也(当館研究補佐員)、横山由季子(当館研究員) 東京国立近代美術館 地下1階講堂 140名(先着順) 入場無料。事前予約不要。 参加無料(観覧券不要)。 トークイベントの撮影、録画、録音はお断りしております。 トークイベント参加後の展覧会への再入場は可能です。 内容や日時は都合により変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。 登壇者プロフィール 田尻歩(たじりあゆむ) 東京理科大学講師。一橋大学言語社会研究科博士課程修了。博士(学術)。研究関心は日・英・米のドキュメンタリー写真、フェミニズムを含む社会運動と芸術実践の関係、マルクス主義文化批評。主な論文に、「マーサ・ロスラーにおける社会主義フェミニズムの影響——社会的再生産論の視点からの再解釈」『年報カルチュラル・スタディーズ』(2022年)など。共訳書にオーウェン・ハサリー『緊縮ノスタルジア』(堀之内出版、2021年)など。 遠藤麻衣(えんどうまい) 1984年兵庫県生まれ。2021年東京藝術大学美術研究科博士後期課程美術専攻修了。映像、写真、漫画、演劇などのメディアを横断し、おしゃべりや演技など自らの身体を通じた遊戯的手法により、社会制度や表現にまつわる規制を浮かび上がらせるクィア/フェミニスト的な美術表現を実践している。パフォーマンス作品の他、俳優として舞台や映像にも出演。2018年から批評家、キュレーターの丸山美佳とクィア系アートZine『Multiple Spirits(マルスピ)』を発行。 百瀬文(ももせあや) 1988年東京都生まれ。2013年武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻油絵コース修了。映像を中心に、サウンド・インスタレーションやパフォーマンスも手掛ける。他者とのコミュニケーションから生じる違和感や不均衡、それらの背後に存在する不可視の抑圧などをテーマに、身体、ジェンダー、セクシュアリティをめぐる問題に切り込む作品を発表。国内外の大規模なグループ展に参加し、2022-23年には十和田市現代美術館で個展「口を寄せる」を開催。

ハニワと土偶の近代|プレゼントキャンペーン

「ハニワと土偶の近代」が12月16日(月)に臨時開館を決定したことに伴い、12月6日(金)、7日(土)、13日(金)、14日(土)の17時以降にご来場いただいた方にオリジナルポストカードを、12月16日(月)の臨時開館日にご来場いただいた方にオリジナルステッカーをプレゼントします。みなさまのご来場をお待ちしています。 オリジナルポストカードプレゼント 2024年12月6日(金)、7日(土)、13日(金)、14日(土)の各日17時以降 上記日程で「ハニワと土偶の近代」展に17時以降にご入場いただいた方 オリジナルポストカードをプレゼント お一人様につき1枚、ランダムに配布するため図柄はお選びいただけません。 数量限定につき、なくなり次第配布を終了します。 オリジナルポストカード各種イメージ オリジナルステッカープレゼント 2024年12月16日(月) 上記日程で「ハニワと土偶の近代」展にご入場いただいた方 オリジナルステッカーをプレゼント お一人様につき1枚、ランダムに配布するため図柄はお選びいただけません。 数量限定につき、なくなり次第配布を終了します。 オリジナルステッカー各種イメージ

No image

No image

「ハニワと土偶の近代」プレゼントキャンペーン(実施日:12月6日(金)、7日(土)、13日(金)、14日(土)の各日17時以降、12月16日(月))

企画展「ハニワと土偶の近代」が12月16日(月)に臨時開館を決定したことに伴い、12月6日(金)、7日(土)、13日(金)、14日(土)の17時以降にご来場いただいた方にオリジナルポストカードを、12月16日(月)の臨時開館日にご来場いただいた方にオリジナルステッカーをプレゼントします。みなさまのご来場をお待ちしています。 詳しくは、イベントページをご確認ください。 オリジナルポストカード各種イメージ

No image

No image

令和7年度東京国立近代美術館・国立工芸館インターンシップを募集します(募集期間:2025.1.6~1.20)

詳細はインターンシップのページをご覧ください。

所蔵作品展 MOMATコレクション(2024.9.3–12.22)

2024年9月3日-12月22日の所蔵作品展のみどころ 芥川(間所)紗織《女(B)》1955年 MOMATコレクションにようこそ! 当館コレクション展の特徴をご紹介します。まずはその規模。1952年の開館以来の活動を通じて収集してきた13,000点超の所蔵作品から、会期ごとに約200点を展示する国内最大級のコレクション展です。そして、それぞれ小さなテーマが立てられた全12室のつながりによって、19世紀末から今日に至る日本の近現代美術の流れをたどることができる国内随一の展示です。今期のみどころ紹介です。4階5室では「シュルレアリスム100年」と題し、20世紀芸術における最重要動向の一つであるシュルレアリスムをご紹介しつつ、マックス・エルンストの新収蔵作品を初公開します。3階8室では、1950年代に脚光を浴びた芥川(間所)紗織の生誕100周年企画をご覧いただけます。2階ギャラリー4の「フェミニズムと映像表現」では、1970年前後を起点に、ヴィデオなどを用いた映像表現の重要な担い手となった女性アーティストをご紹介します。 今会期に展示される重要文化財指定作品 今会期に展示される重要文化財指定作品は以下の通りです。 2室 原田直次郎《騎龍観音》1890年、寄託作品、護国寺蔵 2室 和田三造《南風》1907年 3室 岸田劉生《道路と土手と塀(切通之写生)》1915年 原田直次郎《騎龍観音》1890年、寄託作品、護国寺蔵 和田三造《南風》1907年 岸田劉生《道路と土手と塀(切通之写生)》1915年 展覧会について 4階 1-5室 1880s-1940s 明治の中ごろから昭和のはじめまで 「眺めのよい部屋」 美術館の最上階に位置する休憩スペースには、椅子デザインの名品にかぞえられるベルトイア・チェアを設置しています。明るい窓辺で、ぜひゆったりとおくつろぎください。大きな窓からは、皇居の緑や丸の内のビル群のパノラマ・ビューをお楽しみいただけます。 「情報コーナー」 導入部にある情報コーナーには、MOMATの歴史を振り返る年表と関連資料を展示しています。関連資料も随時展示替えしておりますのでお見逃しなく。作品貸出中の他館の展覧会のお知らせや、所蔵作品検索システムも提供しています。 1室 モデルたちの生誕・没後数十年 アンリ・ルソー《第22回アンデパンダン展に参加するよう芸術家達を導く自由の女神》1905-06年 いつもこの部屋では、まさしく館の顔となるような東西の作品を紹介しています。これに加えて、今期は部屋の奥のコーナーでほんの小さな特集展示を試みました。たとえば、梅原龍三郎のモデルとなった映画女優の高峰秀子は今年生誕100年です。オスカー・ココシュカが描いたアルマ・マーラーは没後60年。フランク・ユージンの写真に収まった写真家アルフレッド・スティーグリッツ(11月10日まで展示)は生誕160年。柄澤齊の肖像シリーズでは、詩人のアルチュール・ランボー(11月10日まで展示)が生誕170年、小説家のフランツ・カフカ(11月12日から展示)が没後100年。このように、絵のなかの人物が生年もしくは没年から今年で数十年というキリのよい周年を迎えた、そんな作品を、11月10日までは8点、11月12日からは9点を選んでこの部屋の奥の方に並べました。どの作品に描かれたどの人物が該当するのか、キャプションを読んだりスマホで検索したりしながら見つけてみてください。 2室 明治時代の美術 渡辺省亭《雪中鴛鴦(えんおう)之図》1909年(展示期間:9月3日~11月10日) 狩野芳崖《仁王捉鬼図(におうそっきず)》1886年(展示期間:11月12日~12月22日) 通史のスタートを切るこの部屋では、1880年代半ばから1910年代初頭までに制作された作品を紹介します。江戸時代が終わって20年が経った頃、からの約30年間。この間に、日本の美術は大きく様子を変えてゆきました。当時、美術家の多くは、ヨーロッパ標準と国のオリジナリティをいい塩梅で融合して、新しい時代の日本美術を生み出そうとしていました。両者の配合はどうあるべきか?彼らはその答えを求めて全方位的に試行錯誤しています。古さあり、新しさあり、主題の混迷あり、主題と表現のミスマッチあり、技法の未消化あり。のちの「近代美術らしい」近代美術を知っている私たちには、彼らの試みが異質にも面白くも見えるわけですが、では、近代美術らしい美術とのさかいめはどこにあったのでしょうか?そんなことも考えながら、近代美術が形成されてゆく様子をご覽ください。 3室 開発される土地 岸田劉生《道路と土手と塀(切通之写生)》1915年、重要文化財 明治維新以降、文明開化の大号令のもとで日本は急速に近代化への歩みを進めました。1923(大正12)年に発生した関東大震災は東京に壊滅的な被害をもたらしましたが、その後の復興はめざましく、大規模な土地の区画整理とインフラ整備を基盤として東京は近代的な都市へと変貌を遂げます。都心部は高層化し、重工業の発展は臨海部に工場地帯を生み出しました。また鉄道の発達は都市の輪郭を郊外へ押し広げ、別荘地の形成も促しました。3室では、住宅地をつくるための切通しや、電線がすぐ後ろに迫る牧場、広大な空き地など今まさに開発の波に飲み込まれてゆく土地を捉えた岸田劉生、坂本繁二郎、牧野虎雄の油彩画を起点に、近代都市・東京の諸相を伝える作品を紹介します。この時代はまた、大正デモクラシーやポスト印象派の影響のもとで芸術家の個性が重視された時代でもありました。モチーフそのものだけでなく、それを描いた作家たちの多様な表現にもご注目ください。 4室 夢想と自由と―谷中安規の世界 谷中安規《春の自転車》1937-39年頃(展示期間:9月3日~11月10日) 谷中安規《版画集5 冥想氏》1933年(展示期間:11月12日~12月22日) 永瀬義郎著『版画を作る人へ』(1922年刊)に感激して版画家を志し、関東大震災(1923年)後の復興著しい東京を舞台に登場した谷中安規。1926年に初めて木版画を発表、版画誌『白と黒』や『版芸術』等に版画作品を寄せ、挿絵画家としても活躍しました。小説家内田百閒(1889–1971)に「風船画伯」と呼ばれ、奇行でも知られた谷中は、生涯を貧しい放浪生活のうちに過ごし、戦後まもなく東京で亡くなりました。ビルや飛行船、映写機などの近代都市のイメージと、龍や虎、魔物といった説話的イメージが混在し、光と影のコントラストのなかで、夢とも現実ともつかない幻想的な世界が広がる谷中作品。1935年頃からは、重苦しい現実社会から逃れるかのように、外界のイメージが後退し、天真爛漫な子供や動物が遊ぶユートピア的な世界が立ち現れました。白黒の対比の面白さや単純化された形態による明快な構図など、木版画の特性を活かした表現のほか、薄い紙に摺ったり、手彩色を加えるなどの自由な試みも見ることができます。 5室 シュルレアリスム100年 北脇昇《独活》1937年 2024年はフランスの詩人アンドレ・ブルトン(1896–1966)が『シュルレアリスム宣言』を発表してからちょうど100年を迎える節目の年にあたります。日本では「超現実主義」と翻訳されることもあるシュルレアリスムは、理性を排し、非合理的なものや無意識の領域の可能性を探求した20世紀最大の芸術運動です。第一次世界大戦の最中に生まれたダダを経て、パリを拠点として国際的に広まったシュルレアリスムは、長年にわたって様々な芸術に影響を与えました。日本では、批評家・詩人の瀧口修造(1903 –1979)や洋画家の福沢一郎(1898–1992)らを通して、初期の頃からシュルレアリスムの動向が伝えられました。また、第二次世界大戦下、ナチス・ドイツによる迫害を受けたシュルレアリストの一部メンバーはアメリカに亡命し、同地で活動を続け、戦後アメリカの美術に影響を与えたと言われています。ここでは、シュルレアリスムの代表的な作家として知られるマックス・エルンスト(1891–1976)や、ジョアン・ミロ(1893–1983)、イヴ・タンギー(1900–1955)の作品を起点に、日本やアメリカへと広まったシュルレアリスムの展開を作品や資料を通してご紹介します。 3階 6-8室 1940s-1960s 昭和のはじめから中ごろまで9室 写真・映像10室 日本画建物を思う部屋(ソル・ルウィット《ウォールドローイング#769》) 6室 「相手」がいる 宮本三郎《山下、パーシバル両司令官会見図》1942年、無期限貸与 戦争。そこには常に相手がいます。戦時下において、人は敵対する国の人々をどのように捉えているのでしょうか。第二次世界大戦中、日本の画家たちは戦意高揚に貢献する絵画を制作し、展覧会に出品しました。当館が保管する戦争記録画において、敵の姿は不在であることが多く、主として戦地で戦う日本軍兵士の勇姿が描かれています。このようなイメージは、傷つき、苦しむ敵の身体を不可視化する効果を持っています。一方で、戦争記録画の中では珍しい表現ですが、アメリカやイギリス、オーストラリアなど、連合国の軍人を描いた作例もあります。 画家たちは、戦中の日本が敵対していた「欧米列強」の敗北の場面を描くことで、日本軍の優勢を示そうとしました。この部屋に展示されている作品の構図や人物描写、塗り分けには、主題に合わせて両者を描き分けようとする画家の作為が見え隠れしています。日本軍の残虐行為や迫害、捕虜に対する非人道的な扱いは、のちに極東軍事国際裁判(東京裁判)やBC級戦犯裁判などで戦争犯罪として裁かれました。今日的な視点から見ると不適切な表現も含まれますが、戦時下の日本人画家による連合国軍の描き方を示す作品として展示しています。 7室 プレイバック「日米抽象美術展」(1955) ハンス・リヒター《色のオーケストレーション》1923年 ここでは、国立近代美術館(東京・京橋)で開催された「日米抽象美術展」(1955年4月29日~6月12日)を振り返ります。同展はアメリカ抽象美術家協会(AAA)が「第18回アメリカ抽象美術展」(1954年3月7日~28日、ニューヨーク、リヴァーサイド美術館)を開催するに際して、同協会から長谷川三郎(1906~1957)に日本の抽象作品の出品要請がなされたことをきっかけとしています。この展示のために長谷川は日本アブストラクト・アート・クラブを設立し、この要請に応えています。「日米抽象美術展」はそのお返しとしてAAAの抽象作品を招いて行われたのでした。この時期の日本では、さまざまな国際展が開かれてもいました。国立近代美術館の1階から3階にかけて行われた展示の会場構成を手掛けたのは、当時東京大学工学部の助教授であった建築家の丹下健三でした。1階では日本の彫刻作品、2階にはアメリカ側の作品、3階には日本側の作品が展示されました。このコーナーでは、残された資料や記録のほかに、それらを元に制作した展覧会再現VRを通して当時の様子をご覧いただけます。 8室 生誕100年 芥川(間所)紗織 芥川(間所)紗織 《女(Ⅰ)》1955年 芥川(間所)紗織は、戦後まもない1950年代から、前衛的な表現で注目された数少ない女性アーティストの一人です。もともと東京音楽学校(現・東京藝術大学)で声楽を学びましたが、結婚によりその道を断念したのち、油絵とろうけつ染めへと転じます。やがて日本アンデパンダン展やモダンアート協会展、二科展に出品を重ねるようになり、日本の神話や民話を主題にした染色の作品で評価を得ました。1958年には渡米してニューヨークで油絵を学び、帰国後は油絵による抽象表現を展開します。ここでは、作家の生誕100年を記念して、当館が所蔵する芥川の全作品とともに、いち早く彼女の作品を評価し二科会に誘った岡本太郎、製作者懇談会という前衛的なグループにともに参加した池田龍雄や石井茂雄、河原温、奈良原一高、戦前から戦後にかけて芥川に先駆け前衛的な女性アーティストとして活躍した桂ゆき(ユキ子)、芥川が作品を見て感銘を受けたというメキシコの画家ルフィ―ノ・タマヨら、同時代の作家たちの作品を展示します。 9室(前期:2024年9月3日~11月10日)清野賀子「The Sign of Life」 清野賀子《「The Sign of Life」より ブロック塀 千葉》、2001年 清野賀子はファッション雑誌『マリ・クレール』の編集者を経て、1995年に写真家に転身し、中判カメラとネガカラーフィルムで撮影した風景写真により国内外で評価されました。「The Sign of Life」は2002年に最初の写真集としてまとめられた連作です。写されているのは風光明媚な景色でも、珍しい事物でもありません。その土地らしさも主張しない、日本各地の何気ない光景です。清野が探求したのは「美しい風景写真」ではなく、写真の風景のたたずまいでした。言葉に置き換えがたく、見ることではじめて立ち上がってくる世界。そこにあらわれる生命の徴をとらえるように、構図や光を慎重に選択してシャッターが切られています。清野が写真への関心を深めた1990年代は日本の美術館で写真作品の収集が始まり、写真展や写真集による作品発表が活発化した時代です。活況な雑誌メディアでは写真を中心とする誌面が増えていきました。資料として、清野が写真家として活動を本格化した初期の雑誌の仕事もご紹介します。 9室(後期:2024年11月12日~12月22日)清野賀子「a good day, good time」 清野賀子《「a good day, good time」より 黄緑色の木 千葉》、2005年 清野賀子はファッション雑誌『マリ・クレール』の編集者を経て、1995年に写真家に転身し、中判カメラとネガカラーフィルムで撮影した風景写真により国内外で評価されました。「a good day, good time」は2008年に二つの会場(Gallery Trax・山梨、Punctum Photo+Graphix・東京)で開催した個展で発表されました。2003年から2007年にかけて雑誌の仕事や日々の生活の中で訪れた場所で撮影した写真により構成されています。2006年の雑誌インタビューで清野は写真の魅力を次のように語っています。「物が、人が、在るがままに立ち上る瞬間がある。もう少し詩的に言ってしまえば、夜が夜より夜らしく、風が風より風らしく写るということがある。そんな瞬間が好きなんです」清野が写真への関心を深めた1990年代は日本の美術館で写真作品の収集が始まり、写真展や写真集による作品発表が活発化した時代です。活況な雑誌メディアでは写真を中心とする誌面が増えていきました。資料として、清野が写真家として活動を本格化した初期の雑誌の仕事もご紹介します。 10室 (前期:2024年9月3日~11月10日)アール・デコの精華/歴史の描き方 ルネ・ラリック《カーマスコット ロンシャン》1929年、国立工芸館蔵 安田靫彦《木花之佐久夜毘売》1953年、登録美術品 手前のコーナーでは、フランスのガラス工芸家ルネ・ラリック(1860–1945)と、同時代の日本人作家を紹介します。この時代の装飾様式を示す「アール・デコ」の由来にもなった1925年の現代装飾美術・産業美術国際博覧会で、ラリックはガラス部門の責任者として多くのパヴィリオンや内装を担当しました。一方、日本では鋳金家の高村豊周(1890–1972)や内藤春治(1895–1979)らが工芸の革新運動を展開しました。両者に通じる幾何学的な装飾や構成を重視する造形は、工業化時代の新しい美意識を反映しています。 奥のケースのコーナーでは、神話や歴史をテーマにした日本画を紹介しています。神話や歴史に関する主題は、国家意識の高まった明治時代や、戦争に向かった昭和初期に多く描かれました。画家たちは、せっせと考古遺物の資料を集め、鎧兜や衣裳をつくり、コスプレして写真を撮るなどして、描こうとする時代に適合した風俗描写を追求しました。彼らの風俗研究へのモチベーションは、お国のためという目的をはるかに上回っていたようにも思えます。 10室(後期:2024年11月12日~12月22日)アール・デコの精華/線にもいろいろある 内藤春治《壁面への時計》1927年、国立工芸館蔵 小川芋銭《飼猿とカッパの争い(河童百図の内 第25図)》1923-37年 手前のコーナーでは、フランスのガラス工芸家ルネ・ラリック(1860–1945)と、同時代の日本人作家を紹介します。この時代の装飾様式を示す「アール・デコ」の由来にもなった1925年の現代装飾美術・産業美術国際博覧会で、ラリックはガラス部門の責任者として多くのパヴィリオンや内装を担当しました。一方、日本では鋳金家の高村豊周(1890–1972)や内藤春治(1895–1979)らが工芸の革新運動を展開しました。両者に通じる幾何学的な装飾や構成を重視する造形は、工業化時代の新しい美意識を反映しています。奥のケースでは、線がいろいろな日本画を紹介します。たとえば、ひらがなを書くような柔らかい線(吉川霊華など)や、針金のようなツーとした線(小林古径など)は、やまと絵のグループに見られます。ツーとした線は鉄線描と呼ばれ、法隆寺金堂壁画などを参考に1920年代から使われ始めた線でした。かすれても途切れても平気な感じの線(今村紫紅や石井林響など)は、古美術の南画になぞらえて「南画」風や「新南画」風と呼ばれます。 2階 11–12室 1970s-2010s 昭和の終わりから今日まで 11室 Lines and Grid 宮本和子《赤と黒の縦と斜めの線》1973年(展示期間:9月3日~11月10日) 奈良原一高《「ブロードウェイ」よりボーリング・グリーン》1973-74年 2020年、所蔵品ギャラリー3階「建物を思う部屋」に、ソル・ルウィット《ウォールドローイング#769黒い壁を覆う幅36インチ(90cm)のグリッド。角や辺から発する円弧、直線、非直線から二種類を体系的に使った組み合わせ全部。》(1994年)が設置されました。今期の11室では、ソル・ルウィットと同時代にニューヨークで活躍したアーティストたちを中心に、線とグリッドが内在した表現を紹介します。1960年代から70年代のアートシーンを席巻したコンセプチュアル・アート、ミニマリズムにおいて、線とグリッドは多くみられる形態です。一方で都市に目をむければ、グリッドは「マンハッタン・グリッド」と呼ばれる都市計画に基づいたニューヨークという街を特徴づけるものです。その地を被写体とした写真や映像作品が、開発によるひずみや暗部も含めたリアルな都市の姿と、いかに呼応しているかも見えてくるでしょう。 12室 ドローイングの生命 坂上チユキ《Amores Hallaras》1999年(展示期間:9月3日~11月10日) イケムラレイコ《樹の愛》2007年(展示期間:11月12日~12月22日) デッサンと聞くと、絵画や彫刻のための習作や下絵を思い浮かべる人も多いかもしれません。また、対象を正確に把握するための石膏や人体のデッサンをイメージする人もいるでしょう。他方、ドローイングという言葉には、線による表現を試みた自律した作品という響きがあるのではないでしょうか。デッサンは、長らく完成作に至るための過渡期的なものとして位置づけられてきました。それと同時に、描く芸術家の身振りがそのまま反映されるデッサンは、それ自体が魅力的な表現として、鑑賞の対象にもなってきました。近代以降は、線ならではの効果を重視する芸術家も増え、さらに近年では、「いま」を捉えることのできる線を、現代的な表現である「ドローイング」として価値づける展覧会が次々と企画されています。こうした流れをふまえ、ここでは、素材や技法を問わず、多種多様なドローイング作品をご紹介します。線そのものが生きているかのような、揺らぎや躍動感にご注目ください。 開催概要 東京国立近代美術館所蔵品ギャラリー(4F-2F) 2024年9月3日(火)~12月22日(日) 月曜日(ただし9月16日、9月23日、10月14日、11月4日は開館)、9月17日、9月24日、10月15日、11月5日 10:00–17:00(金・土曜は10:00–20:00) 12月16日(月)は臨時開館(10:00–17:00) 入館は閉館の30分前まで 一般 500円(400円) 大学生 250円(200円) ( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込み。 5時から割引(金・土曜) :一般 300円 大学生 150円 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。入館の際に、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、障害者手帳等をご提示ください。 キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示でご観覧いただけます。 「友の会MOMATサポーターズ」、「賛助会MOMATメンバーズ」会員の方は、会員証のご提示でご観覧いただけます。 「MOMAT支援サークル」のパートナー企業の皆様は、社員証のご提示でご観覧いただけます。(同伴者1名まで。シルバー会員は本人のみ) 本展の観覧料で入館当日に限り、フェミニズムと映像表現(ギャラリー4)もご覧いただけます。 11月3日(文化の日) 東京国立近代美術館

プレイバックPart 2:「日米抽象美術展」の再現

人知れず残っていた調書や乾板、平面図等がもたらすヴァーチャルなリアリティ、あるいはそれを支えるテクノロジーが、検証をより意義深いものとするわけではない。程度の差はあれ、同種の資料を用いて復元が可能な展示は他にもある。それよりも、眼前の対象を写すわけではない絵画等の性格を知りながら、それらが並ぶ事例をあえて選びありのままに描出するというきまりの悪さこそが鍵となるだろう[図1]。なぜいまそれを扱うのか。会場は一点の作品のかたちフォームの問題だけではなく、作家たちが胸に納めておこうとした現実をも詳らかにしてしまうからだ。 図1 「プレイバック「日米抽象美術展」(1955)」東京国立近代美術館3階7室|撮影:上野則宏 イサム・ノグチの口添えによって、ジョージ・モリス(George L. K. Morris)は長谷川三郎に出品を打診するため手紙を送る。長谷川はこれを踏台として日本アブストラクト・アート・クラブを組織し、ブランシェット・ロックフェラー(Blanchette H. Rockefeller)らの支援を得て、リヴァーサイド・ミュージアムで開催される第18回の「American Abstract Artists」展(1954年3月7日–28日)のため1954年1月にニューヨークへたどり着く。 到着ののち1954年2月に長谷川はThe Clubで話す機会を得る。8th Streetのこのクラブはニューヨーク・スクールと名指されることになる画家らが集まったことで知られ、のちに伝説と化した。また3月16日には知己のフランツ・クライン(Franz Kline)らと共に、長谷川はミュージアム・オブ・モダン・アート(MoMA)で開催されたシンポジウムにも登壇することができた。 なおMoMAではこの年「Japanese Pottery by Kitaoji Rosanjin」展や「Japanese Exhibition House」と続き、「Japanese Calligraphy」展(6月22日–9月19日)の開催がある。これらはいずれも同館のキュレーター、アーサー・ドレクスラー(Arthur Drexler)による企画であり、前年の来日時に彼は森田子龍や井上有一、篠田桃紅らの作品を選ぶが、長谷川もこれにかかわっていたとみてよい。機に乗じ茶をたてながら自作を語る長谷川の滞米は延び、以後の移住を心に決めて日本へと戻る。 すなわちこうした長谷川三郎の運動が、いわば凱旋として国立近代美術館の「日米抽象美術展」(1955年4月29日–6月12日)をかたちづくっている。鑑賞の際には日米の差異とあわせて、そうした境をこえた普遍性をとらえてほしい。この特別展はこのように説き、東海岸から届いた作品を2階に、日本の側の出品を油絵や版画、彫刻、書等と分け1階や3階で示した。ゲンビと称された現代美術懇談会など例はあるものの、上記「American Abstract Artists」展および「Japanese Calligraphy」展等をふまえたこの京橋の催事は、Word Paintingsひいてはモダン・アートとして書を扱う先駆にもなった[図2]。 図2 「日米抽象美術展」国立近代美術館3階|提供:東京国立近代美術館 銀座の松坂屋で開催された篠田桃紅の個展(1954年9月10日–15日)などに続き丹下健三が会場を設計。 本展の会場は丹下健三が設計をしている。だがもとよりそれを誰が担おうと、作家の意や作品の考証をあるがままに場にうつすことはできない1。それを知ってか知らずか、丹下はここでひとつひとつの作品が有する筆触や構成等のみに観客を引きつけるのではなく、そうした自律的なありように反しむしろ共にあろうとする。1階では玉砂利を室内から中庭へと連ねて敷き、彫刻をその中に置くことで視線を外へと誘う。またハンス・リヒター(Hans Richter)は《Orchestration of Color》を長谷川が住む辻堂に送った。約1か月、床の間で長谷川が愛でたのちに京橋へ運び込まれたこの作品は、館においてもそのまま掛物として扱われている[図3]。さらにわざわざガラスの壁を設けそこに掛けた絵画もあり、平面の深度あるいはフォーマルな性格をとらえることそのものを遮る。理詰めのアブストラクトには似つかわしくない空間か。亜種や東亜と言うなかれ、これもモダニズムなのだ。 図3 「日米抽象美術展」国立近代美術館2階|提供:東京国立近代美術館 ただし国立近代美術館を代表する立場にいた今泉篤男は、MoMAの近刊を参照しマーク・トビー(Mark Tobey)の言にふれるなど、この特別展が扱いきれなかった日米の交わりについても各所で補足をしている2。ニューヨークの動向を絶対視するわけではないものの、そうした手落ちの口惜しさがあれば「日米抽象美術展」の会場をやはり未達、未完の近代とみる者もいたであろう。 1954年の長谷川三郎は東西を問うことで己の達成をはかろうとしたが、ヨーロッパとの旧交を温める余裕はなく、合衆国において彼は必死であった3。しかしながらコンセプチュアルと呼ぶにはあまりにもまっすぐな筆墨の《宣言》は、未達とみなすことそれ自体が力だと開き直る潔さを2024年に伝える[図4]。 図4 長谷川三郎《宣言》1954年頃 註 1 詳細は以下。拙稿「方法としてのディスプレー—国立近代美術館とその会場(1952年)」『鈍色の戦後—芸術運動と展示空間の歴史』水声社、2021年、75–97頁。 2 Alfred H. Barr Jr. and William S. Lieberman, “Recent American Abstract Art,” Alfred H. Barr Jr. ed., Masters of Modern Art, New York: MoMA, 1954, pp. 174–181. 3 Saburo Hasegawa, “Abstract Art in Japan,” The American Abstract Artists eds., The World of Abstract Art, New York: George Wittenborn, 1957, pp. 69–74. 『現代の眼』639号

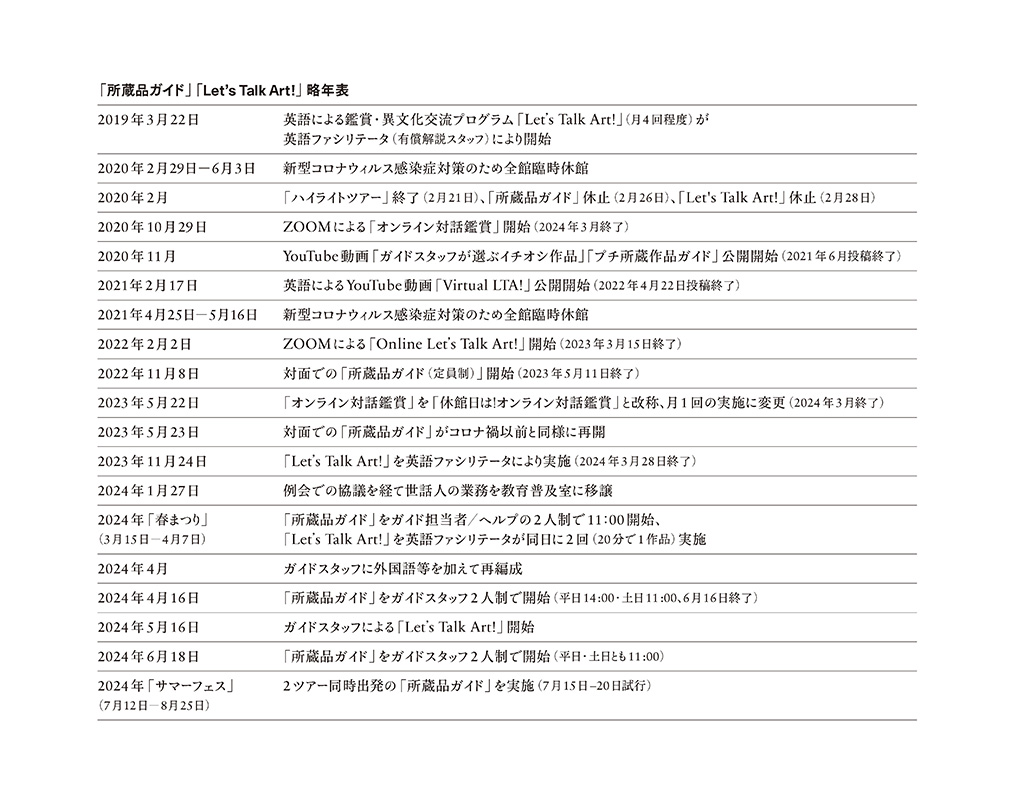

「所蔵品ガイド」と「Let’s Talk Art!」——コロナ禍を経て変化したこと

2023年5月23日は、教育普及室の職員とMOMATガイドスタッフ(ボランティア、以下ガイドスタッフ)が、コロナ禍から脱し日常が戻ってきたことを実感した日だ。当館の教育普及の中核といえるプログラム「所蔵品ガイド」1がコロナ禍以前と同様に再開したからである。 コロナ禍の発生からしばらくは美術館の活動自体が休止されたが、そこから通常の教育普及の活動に戻る期間には、感染症の拡大を防ぎつつも、各プログラムを継続するためにオンラインプログラムや動画配信などの新たな方法を採用した2。 2020年10月から「所蔵品ガイド」の代替として、ZOOMを用いた「オンライン対話鑑賞」が開始された。また、「所蔵品ガイド」の展開としてYouTube動画の「ガイドスタッフが選ぶイチオシ作品」のシリーズなどを制作し、当館のウェブサイトで公開した3。2022年11月から対面で再開した「所蔵品ガイド」は、定員5名、週に3日(火・木・土)、各日2回という制限を設けたが、作品の前で、参加者とガイドスタッフがようやく顔を合わせられたという喜びがあっただろう。 本稿では、ガイドスタッフによる「所蔵品ガイド」と英語プログラム「Let's Talk Art!」における、コロナ禍を経ての運営やプログラム実施方法などの変化について記したい。略年表を文末に付したので、併せてご参照いただきたい。 ガイドスタッフ運営の変化 全ガイドスタッフが出席し、年間3–4回開催される例会は、教育普及室からの伝達や活動に関して協議するための場である。2024年1月の例会で「世話人」の廃止となったのは、ガイドスタッフ運営においてひとつの区切り目といえるかもしれない。 世話人とは、教育普及室と協力してガイドスタッフ活動の運営に携わる人々で、ガイドスタッフのうち数名が数ヶ月ごとに交代で担当した。世話人同士が打ち合わせ、例会の準備や司会、議事録の作成、「所蔵品ガイド」担当日のシフトづくりなどを担った。中でも「所蔵品ガイド」担当日のシフトづくりは、さまざまな要件に配慮し、ガイドスタッフの担当交代などに伴う調整もこまめにおこなう必要がある。加えてガイドスタッフルーム内の図書の貸し出しや整理もあった。世話人が担ってきた仕事を教育普及室の所管としたのは、各人の負荷を減らし、プログラムの準備や実施内容に注力いただくためであった。 英語プログラム「Let's Talk Art!」の変化 「Let's Talk Art!」は2017年から準備に着手し、2019年3月から開始した。設計・監修者を外部の専門家に頼み、MOMAT英語ファシリテータ(以下英語ファシリテータ)による鑑賞・異文化交流プログラムとして会話形式で実施された4。このプログラムは有償スタッフ(英語ファシリテータ)5が担当し、事前申込制、月4回、18:30開始、参加費1000円だったが、コロナ禍により2020年2月以降は休止した。その後YouTube動画「Virtual LTA!」の制作・公開や、オンラインプログラムでの活動となった。 2023年春から教育普及室職員が英語ファシリテータの育成を担うことになったので、プログラムの枠組みを検討し、同年11月以降は、対面、無料、申し込み不要とした。その間に館内で協議を重ね、英語ファシリテータを廃し、教育普及室がガイドスタッフ(日本語)にガイドスタッフ(外国語等)を加えた2種類のガイドスタッフ(ボランティア)を育成、運営することになった。外国語等としたのは、英語以外の言語の可能性を含めたからである。現在は元英語ファシリテータのうちの希望者がガイドスタッフ(外国語等)として新たに登録し、「Let's Talk Art!」を担当している。 つまり、2024年4月より「所蔵品ガイド」に加えて「Let's Talk Art!」が、ガイドスタッフ(ボランティア)によるプログラムとしてスタートしたのである。 段階的な試行から定着へ 当館には3–4月に「美術館の春まつり」(以下「春まつり」)、7–8月に「MOMATサマーフェス」(以下「サマーフェス」)6という全館イベントがある。この春と夏の期間限定の季節イベントでは、短期間であるため試行が実践しやすいことから、ここでやってみたことのうち、必要なものは定着させる、という流れが生まれた。 2024年の「春まつり」を経て定着したのは、「所蔵品ガイド」の実施時間とガイド担当者/ヘルプの2人制である。14:00開始だった「所蔵品ガイド」は、参加者が20人以上になることもしばしばだった。この人数だと対話鑑賞が成立しにくく、1人で担当する負担も大きい、という悩みから、来館者の多い「春まつり」では開始時間を11:00に移し、ガイド担当者/ヘルプの2人制7でおこなった。11:00の所蔵品ギャラリーは来場者が少ないため、プログラム実施の環境が向上した。ヘルプは参加者の誘導や他の来館者のための動線確保、作品の安全への配慮、プログラムのタイムキープなどを担い、ガイド担当者がプログラム内容に集中できるようになった。 また、2023年11月–翌年3月末の「Let's Talk Art!」の実施期間中に参加者へのヒヤリングや来館者を対象としたアンケートをおこなった。これらの調査からコロナ禍以前とは異なり、来館者の3割以上を外国人が占め、その多くが旅行者であることがわかった。調査結果をうけて、プログラムの所要時間を長短で実施し、2024年3月の「春まつり」では20分で1作品として、次年度のプログラム設計に反映するための試行をした。その結果、現在の「Let's Talk Art!」は所要時間30分の解説で、同日2回、無料で実施している。 教育普及のプログラムは、美術館の特徴や沿革、ミッション、現代社会や地域の課題などから具体化される。各プログラムの目的、参加者の特性、採用する方法などについても、アンケートなどのデータなども参照しつつ検討を重ね、改善する。継続的なプログラムであれば、なおさらである。必要なマイナーチェンジは、長くプログラムを継続していく要件である。 註 原則として開館日に、定員なし、50分で3点の作品の対話鑑賞をおこなうプログラム。 端山聡子「みんなでみると、見えてくる——教育普及の中核をなす「所蔵品ガイド」」『現代の眼』638号、2024年3月 細谷美宇「コロナ禍の教育普及活動(1)——代替プログラムでの新たな試み」『現代の眼』635号、2021年3月 細谷美宇「[研究ノート]コロナ禍における解説ボランティア——MOMATガイドスタッフの活動例『東京国立近代美術館研究紀要』26号、2022年3月 大髙幸「英語によるプログラム「Let's Talk Art!」——会話によるオンライン美術鑑賞プログラムで世界とつながるとは」『現代の眼』637号、2023年3月 英語ファシリテータ(有償解説スタッフ)は4,000円/回(研修日も支給、交通費別)。 「美術館の春まつり」は2016年、「MOMATサマーフェス」は2017年より現在の形で開始、両方とも所蔵作品展を中心に据えて、館への来館者増とファンづくりを目的とした全館イベントとして実施している。 2024年1月23日からは主に教育普及室職員がヘルプを担当、「春まつり」でガイドスタッフの2人制になった。 『現代の眼』639号

ドローイング——思考と身体の拡張装置

線を核とするドローイングが、シュルレアリスムのオートマティスムや戦後の抽象表現主義を経て、現代美術において重要な意味を持つようになって久しい。とりわけ、1970年前後のコンセプチュアル・アートにおいて、ドローイングは写真と共にこの動向を牽引する役割を担ったと言っても過言ではない1。その後ドローイングは絵画や動画2、あるいは身体を介した空間との関係を模索するなど3、その意味するものはさらなる広がりを見せている。 この秋、所蔵品ギャラリー2階の、11室と12室にわたって特集された2つのテーマ展示、「Lines and Grid」[図1] と「ドローイングの生命」は、この1970年前後の動向を軸に捉えることもできるだろう。即ち、線とグリッドの方は、1970年代のコンセプチュアルな動向の中にあったドローイングを紹介するものであるのに対し、後者は、1970年代を挟む、その前と後のドローイングの展開を通して、現代美術の状況を逆照射するものとなっていた。 図1 会場風景(11室「Lines and Grid」)|撮影:大谷一郎 11室は、窓に面した部屋に2020年に設置されたソル・ルウィットのウォール・ドローイングが企画の出発点としてあり、ルウィットと同時代にニューヨークで活動したアーティストによる線とグリッドが内在した作品等で構成されている。90cm四方のグリッドの内部に線と円弧のヴァリエーションが展開するルウィットのこのウォール・ドローイングは1970年代初頭に始まる作品群の系譜に連なる。作品には、作者が構想を紙にインクで描いたドローイングがあり、この指示書をもとに、実際に壁に描いて実現するのはドラフトマンであった。作品における、構想と実現を分け、実現するのは作者でも他者でも良いという考え方は、例えばフルクサスのイヴェント作品におけるインストラクションや、音楽における楽譜と演奏者の関係と同様に、作品制作に関わる主体と実現の複数性を提案するものだった。 図2 宮本和子《赤と黒の縦と斜めの線》1973年、東京国立近代美術館蔵 この展示室で紹介されている宮本和子は1970年代にドラフトウーマンとしてルウィットの作品制作にも関わったが、自らは、糸と釘による、ドローイング・インスタレーションとも言える作品を発表している。本展出品作の、方眼紙に直線と斜めの線を引いた平面上のドローイング[図2]は、壁面と床を繋ぐ三次元の空間に展開する糸によるドローイングと共鳴するものである。異なる次元を跨いで活動する宮本にとってのドローイングは、それまでの作品のジャンルや制作の主体のあり方を周縁から揺るがし、問いかけるものだったことがわかる。 図3 瑛九《デッサン》1958年、東京国立近代美術館蔵 1970年代を挟む前後の時期のドローイングを紹介する、ギャラリーの最終室では、主に日本での動向に目を向けている。1930年代に、レンズを介さぬ型紙を用いたフォトグラムを、「フォト・デッサン」と名付けた瑛九は、戦後1957年にその制作プロセスを援用して、板に型紙を置きエアブラシで壁画を制作、その後油絵に専心する過程でドローイングを手がけている[図3]。光によるフォルムの定着をもデッサンと捉えた瑛九は、作者の手を介在させないドローイングのあり方を先導しつつ、一方でインクによる反復と微細な揺らぎを繋いでいく線の軌跡を定着しようと試みていた。瑛九の制作活動は、ドローイングを手掛かりとすることで、その複眼的な関心のありかの一貫性が見えてくる。 図4 会場風景(12室「ドローイングの生命」)|撮影:大谷一郎|壁面右から2点目が吉澤美香《無題》1987年、東京国立近代美術館蔵 作品制作や制度を批評的に主題化するコンセプチュアルな動向が続いたのちに始まった絵画空間と形象の関係の模索は、伸びやかな線を中心とする大画面でのボディ・スケープとも言える吉澤美香等の表現へと向かう[図4]。さらに近年は、小型の紙に連鎖するイメージを描き留める坂上チユキや、変容していく樹木を主題とするイケムラレイコ、また、言葉とイメージが併存する表現を、対象と接近した関係をきり結ぶドローイングに特有の表現として捉えることへの関心も高まっている。ドローイングは、作者の無意識や他者、さらには人工的な身体や知能などの介在という、開かれた作品のあり方を召喚すると共に、掌にのる画帳をはじめ、依然として日常的な発見や個人の意識の揺らぎを痕跡として記すことを可能とするものでもある。近年、美術館で様々なアプローチでドローイングの展示が試みられているのは、主体と表現が拡張する現代美術の制作状況を相対化するものだからであろう。このような、美術館の展示の見方を静かに提示する企画を今後も期待したい。 註 1 この時期のドローイングの動向に着目した展覧会として、Drawing Now: 1955–1975, The Museum of Modern Art, New York, 1976がある。2 I Still Believe in Miracles. Dessins sans papier, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 2005は、2000年代初頭に、紙という支持体を持たないドローイングのあり方として動画とウォール・ドローイングに着目した展覧会。3 On Line: Drawing Through the Twentieth Century, The Museum of Modern Art, New York, 2010–2011では、空間の中で展開するものと身体行為の軌跡としての線的な表現に着目している。 『現代の眼』639号