の検索結果

の検索結果

漫画と絵画の結びつき

図1 会場風景(中央の青とオレンジの作品が間所紗織《女(B)》)|撮影:大谷一郎 1950年代のなかば、美術評論家として瀧口修造は、漫画と絵画の関係にかんする文章をつづけて執筆している。そこで確認されていたのは、漫画と絵画が「一つ根のもの」1であることだった。芸術ジャンルの区分よりも、その「綜合」へと思いをはせるのは、シュルレアリストとしての態度でもあっただろう2。両者の結びつきをさぐりながら瀧口は、当時の日本の画壇に目立ちはじめていた戯画的・諷刺的な絵画を、「黒い漫画」と名づけるのである。また、絵画との結びつきをわすれようとしているような、ジャーナリズムのなかの漫画を、「白い漫画」として牽制してもいた。 東京国立近代美術館のコレクション展の一部として設けられた、小特集「白い漫画、黒い漫画」は、上記のような考えをしるした瀧口の文章のタイトルにもとづいている。二部屋にわたり、60点以上の作品・資料からなる、充実の特集であった。 最初の部屋には「黒い漫画」と見なすことのできる、(比較的大きなサイズの)諷刺絵画がならぶ。たとえば、山下菊二《植民地工場》(1951年)や井上長三郎《ヴェトナム》(1965年)といった、植民地下・戦時下の人間の戯画が、目にとびこんでくる。描かれているのは、身体の一部が歪められたり、身体に穴があけられたりしている人のすがただ。そのような歪み・欠落の形象によって人間性の危機をしめすのは、広義のアンフォルメルにもつらなる、第二次世界大戦後の美術の世界的な兆候だろう。瀧口は当時の諷刺画の傾向について、「人間が非個性化によって「諷刺」されている」3と述べていたが、それも時代の人間性の危機にかかわる評言にちがいない。 とはいえ、そのように「非個性化」され、人間のすがたからは遠ざかって見える戯画が、類型化をとおしてかえって「キャラ」としての固有性を獲得してしまうことがある。そこにこそ、漫画の逆説的な魅力のひとつがあるのではないだろうか。展示室のなかでは、間所紗織の《女(B)》(1955年)のような作品が、人間性をめぐる危機をおりこんだうえでなお、生命の底ぬけの明るさをしめして力づよかった[図1]。 図2 会場風景|撮影:大谷一郎 「キャラ」が絵画のなかにも生息できるのだとすれば、漫画と絵画の結びつきには、諷刺的な絵画が一時期描かれたという以上のものがあったはずだ。じっさい、特集展示の二室目は、銅版画やリトグラフなどの(比較的小さなサイズの)作品を中心に、この「一つ根」の芸術の結びつきかたを、多様にしめすようだった[図2]。たとえば、石井茂雄《タレント達A》(1960年)は、画面のうちにコマ割りのような構造を導入して、諷刺の物語を持続させている[図3]。ケースのなかに置かれた雑誌や書籍も、この展示室にあってはたんなる参考資料ではなく、真鍋博やタイガー立石などの漫画作品を、絵画につらなるものとして鑑賞させてくれる。さらに言えば、馬場檮男かしお《ゲーム コンバット1》(1971年)のようなリトグラフは、マンガをふくむイメージ文化の環境へと、現代絵画の課題をひろげていくように見える4。 「白い漫画、黒い漫画」はこのようにして、50年代に瀧口に予感された漫画と絵画の結びつきが、日本の現代美術史のなかでどのように展開していったのかを考えさせてくれる。その結びつきの展開は、漫画の原画が美術館に展示されることも珍しくなくなった、現在にまでつらなるものだろう。だからこそ本特集は、ひとつのテーマ展でありながら、近現代美術史のながれをしめすコレクション展の一部にふさわしい、時代の一証言として響いた。 図3 石井茂雄《タレント達A》1960年、東京国立近代美術館蔵 註 瀧口修造「漫画の問題」(1955年)、『コレクション瀧口修造』第10巻、みすず書房、1991年、52頁。そのほかに、つぎのような文章を念頭においている。「イラストレーションの意味と機能をめぐって」(1955年)、「白い漫画、黒い漫画」(1956年)、「現代絵画の諷刺性」(1956年)、「現代絵画と諷刺性」(1956年)。同書、37–45、60–65、67–70頁。 以下の文章を参照している。藤井貞和「精神の革命、いま絶えず綜合の夢 主題小考・瀧口修造」(1974年)、『現代詩読本(新装版) 瀧口修造』思潮社、1985年、182–192頁。 瀧口修造「現代絵画の諷刺性」前掲書、65頁。 馬場檮男の《自分の穴の中で 逼塞2》(1970年)が、(戦後美術の兆候として先述したような)身体にあけられた穴に、ある種の「キャラ」を住まわせていてとくに愛らしかったことも、付記しておきたい。 『現代の眼』637号

鏑木清方、生活を描く

〔…〕私はよく頼まれて美人画というものを描きますけれども、この女人風俗を描くにしても、顔だけを描くんでは面白くないんですがね。昔の明治の小説ではないけれど、〔…〕夏の絵ならば浴衣。藍の香りの立つような浴衣。冬ならばちりめんのしなやかな手触り。そういうものがあるばやいにはね、描く本体の人物よりもその方に興味を感じて描くばやいがかなりありますよ〔…〕。 展覧会場の映像コーナーで聴いた鏑木清方、76歳の肉声である。「藍の香り」や「ちりめんのしなやかな手触り」と語るように、清方は視覚だけでなく嗅覚や触覚をも大切にして絵を描いていた。庶民の暮らしを肌で感じ、日常の生活感情に微細な趣味を示した画家は、清方をおいて他にいないだろう。本展の眼目は、まさにこの点をクローズアップしたところにある。全体を通じて40代から5、60代の完成期の作品を中心に集め、清方のたしかな画力を印象づける展覧会でもあった。そして、清方が制作控帳に記した自己評価をキャプションに記載するなどの試みもユニークである。 清方の制作控帳は『作品おほゑ』2冊、『作品日誌』、『作品控』の4冊が知られている1。画題、材質、制作年月、制作の依頼者、画意・図様等の情報を墨書し、自らの制作活動の備忘録としたもので、期間は大正7(1918)年1月から昭和6(1931)年4月まで。空白期間も一部あるし、全作品を網羅しているわけではないが、『作品日誌』以外の3冊には、〇普通の出来栄え、⦿やや会心の作、◎会心の作の3段階の自己評価が記されており、自作に対する清方の当時の評価などが素直に伝わってくる(本展での表記は☆まあまあ、☆☆やや会心の出来、☆☆☆会心の出来)。 会場風景 中央:《春の夜のうらみ》 大正11(1922)年 新潟県立近代美術館・万代島美術館蔵 試みに『作品おほゑ』2冊と『作品控』を通覧すると作品数485点のうち会心の作は16点と案外少なく、本展では《遊女》《ためさるゝ日(左幅)》《春の夜のうらみ》の3点が出陳された。泉鏡花の小説『通夜物語』の花魁丁山を描いた《遊女》や歌舞伎舞踊『京鹿子娘道成寺』を描いた《春の夜のうらみ》など、小説や芝居が大好きだった清方がそれらを題材とした作品を会心の作に選んでいるのも肯ける。本展東京会場の第2章「物語をえがく」のテーマである。清方が会心の作とした品のなかに半切などの小品が多く含まれていたことも意外だった。卓上芸術に連なる系譜で、こちらは本展第3章「小さくえがく」のテーマでもある。 30年ぶりの公開となった《ためさるゝ日(左幅)》は踏絵をめぐり逡巡する女性の複雑な心情を描いた作品である。会心の作のなかで同時代の金鈴社や帝展などへの出品作に該当するのが本作以外に《遊女》と《春の夜のうらみ》であることに気づくと、この2作は小説や芝居を題材としているが、いずれも描かれた人物の心理や感情の動きまでをも描き切ろうと清方が試み、その手ごたえに満足していたとみることも可能だ。若き日に挿絵の仕事で物語世界に住まうヒロインを生き生きと描いていた清方にとって、自分が描く人物は、本画タブローであっても絵のなかで生活しているかのように、生き生きと描き切れなければ納得がいかなかったのだろう。そして、その延長線上に本展第1章の「生活をえがく」というテーマが繰り広げられている。 昭和初期に清方は「社会画」を提唱し、日雇い労働者の簡易宿泊所で展覧会を開催したりもしていた。そして「社会画」にとって代わるかのように「生活」という言葉が清方の発言や文章に頻繁に登場するのは昭和10(1935)年頃からである。市井の穏やかな暮らしに戦争の暗い影が忍び寄っていることを肌で敏感に感じとっていたことも、清方が「生活をえがく」ことを大切にした事由の一つだったのだろう。それは人々のかけがえのない日常の生活が失われつつあった同時代社会に対する清方流の警鐘でもあったはずである。自分自身の真の生き方、暮らし方をしてそこから自然と人生を見つめたいと清方が内省し始めるのも同じ頃である。 昭和3年から8年にかけて、大礼記念の献上屏風として岩崎家の依頼で清方が制作した《讃春》は左隻に隅田川の水上生活者を描いた異色作である。社会の底辺で逞しく生きる水上生活者の母子のまなざしが今でも私の瞼に焼き付いてはなれない。バケツに咲き匂う一枝の桜を飾り住まいの小舟に彩りを添える母子の姿から伝わってくるのは、普通の生活の大切さであった。ここでいう普通の生活とは、平均的とか退屈とかを意味するのではなく、地に足がつき真摯に現実の生活に向き合う、平凡で本物の人生のことである。清方さんの絵は、生きること、幸せとは何かについて、しずかに、力強く、今を生きる私たちに問いかけてくる。 尚、大規模な回顧展としては45年ぶりの開催となる京都会場では編年順に清方芸術の展開を紹介するという。美人画家のイメージがついてまわる清方が、狭い美人画の領域に安住せず作域を広げようとしていたこと、美術を大衆へ開くための方途を模索していたことなどがよく伝わってきた東京会場でのテーマ別の展示構成との対比が楽しみである。 註 『鏑木清方画集 資料編』(ビジョン企画出版、1998年)所収。尚、控帳の作成時期は、それぞれ大正7年1月から同10年12月、大正11年1月から同14年6月、大正15年1月から昭和4年2月、昭和6年1月から4月まで。 『現代の眼』637号

辻晋堂《詩人(大伴家持試作)》1942年

辻晋堂(1910–81)《詩人(大伴家持試作)》1942年木、着彩/196.0×47.0×41.8 cm/令和3年度寄贈/撮影:大谷一郎 辻晋堂しんどうの名は、陶土を用いた彫刻(陶彫)によって歴史に刻まれています。同時代の前衛陶芸集団・走泥社を触発し、親交の深かった彫刻家の堀内正和とともに、その抽象的造形は戦後美術の一潮流を形成しました。すでに当館が収蔵する辻の2点も抽象的な作品ですが、こちらは木彫の人物像。第29回院展(1942年)で第1賞を受賞した記念碑的作品で、辻の後援者であった大阪の肥料問屋・黒田甚三郎旧蔵品をこのたびご寄贈いただきました。 三十六歌仙の一人として知られる大伴家持は因幡国(現在の鳥取県東部)の国守を務めており、鳥取出身の辻に馴染みがあったのかもしれません。鷹を持たせたのは、家持が特に鷹狩りを好み、鷹を詠んだ歌が知られることを踏まえたものでしょう。万葉集に因む歌人を選んだ背景には時局下の国粋的風潮も関係したに違いありません。前年の1941年、辻は満州開拓移民の像を制作しています。 それにしても、大伴家持という稀なモチーフ、しかも裸体。「思ひも寄らぬ構想」と評した平櫛田中の言葉1が残されていますが、素手に乗せた鷹(危ない)、たまたま腹部に張り付いたような薄布、縦線で表した箒ほうきのような陰毛など、各々の要素はいかにも奇異です。ただし全体の印象としては、体躯がゆるやかなS字を描く、いわゆるコントラポストの古典的なポーズが安定しています。 何より特徴的なのは、全体に残る粗い鑿のみ跡と所々に露出した埋め木や継ぎ目でしょう。堀内正和はこう述べています。 「彼は、よく研いだ鑿で精密に仕上げる正統的院展式木彫に飽き足りず、もっとごつごつした手法で、素朴というより粗野な力のあるものを求め[…]埋め木の継ぎ目がよく見えるようにわざと不細工に仕上げている。[…]作品が木で出来ているその木の感じをそのままむき出しにした方が作品として強い、と考えたからである」2。 1940年を前後する時期、辻は原型に依らずに直接木を彫り出す「直彫」を試みます。「寫す彫刻もあつたつていいだらうが、又一方に表はす彫刻といふものがあつていい」3。本作は辻にとって、主観的な表現主義の試作であったのです。 その「表はす彫刻」の着想の裏には、独創的な木彫で期待されながら1935年に早世した橋本平八からの影響もうかがえます(先に引用した平櫛の評にも「橋本平八の亡き後を受け」とあり、堀内も橋本に強い関心を抱いていました)。貴重な戦中期の彫刻であることも含め、今後の研究が俟たれる作品です。 註 平櫛田中「辻と私」1949年6月18日尾崎信一郎「辻晉堂の仕事—彫刻の彼岸へ」『生誕100年 彫刻家 辻晉堂展』図録(2010年)より引用。 堀内正和「モデル・イメージ・無心」『現代彫刻の異才 辻晉堂展』図録、1983年 辻晉堂「煩と簡」『辻晉堂陶彫作品集』講談社、1978年 『現代の眼』637号

うたい、描き、貼りつけ、詩作して……

図1 会場風景(左から中村彝《エロシェンコ氏の像》、恩地孝四郎作品、奥にハンス・リヒター《色のオーケストレーション》)撮影:大谷一郎 1914年、世界大戦の虐殺にいや気がさして、わたしたちはチューリッヒで芸術に身をささげた。遠くでは大砲の轟音がひびきわたっているとき、わたしたちは体力にまかせてうたい、描き、貼りつけ、詩作していた。わたしたちは時代の狂気から人間を救いだす基本的な芸術、天国と地獄のあいだに均衡を回復する新しい秩序を求めたのだ。 ――ハンス・アルプ 註 新しい戦争の轟音が遠くでひびきわたっているいま、この言葉は胸にもたれるように重く響く。「基本的な芸術」を、私たちは改めて定義し直さなければならないだろう。頭でっかちに、理論を駆使してそうするのではなく、あくまでも、力のかぎり、うたい、描き、貼りつけ、詩作することによって。 「ぽえむの言い分」は、主に1920年代から第二次大戦前までの、詩にまつわる所蔵作品を扱う展示だ。始めに中村彝《エロシェンコ氏の像》がある[図1]。盲目の詩人ヴァシリー・エロシェンコは、エスペランティストとして世界各地を旅し、その普及に貢献した人だ。スイスのチューリッヒでキャバレー・ヴォルテールが構想され、ダダイストたちが戦争を、時代のあらゆる法則を拒否して新しい「基本的な芸術」を打ち立てようとしたのと同じ頃、彼は初来日した。 1880年代にザメンホフがエスペラント語を考案した背景には、彼の暮らすロシア領の街で当時、公共空間でのポーランド語の使用が禁じられていた事実がある。ふだん平和な顔で生きている言葉も、ある日突然に殺されることがある。戦争の世紀の始まりを生きた詩人たちが言葉のユートピアをもとめてエスペラント語を学んだのは、一言語をまるごと巻きこんでしまう憎しみの連鎖に対する抵抗の意思表示だった。 図2 会場風景(左奥のケースに『ゲエ・ギムギガム・プルルル・ギムゲム』)撮影:大谷一郎 展示室を進んでいくと、萩原朔太郎の代表作『月に吠える』の装画を手がけた恩地孝四郎の鮮やかな木版画に目が留まる。その先には、チューリッヒ・ダダに参加したハンス・リヒターの《色のオーケストレーション》があり、続いて北園克衛が橋本健吉の名で寄稿した実験文芸誌『ゲエ・ギムギガム・プルルル・ギムゲム』がダダの展開を受け継いでいる[図2]。 「ポエム」という言葉が揶揄の文脈で使われるたびに、私はその根本にある人間の気分を考えてみる。それはしばしばトートロジカルな発言や夢見がちな台詞に対して使われる――それは意味をなさない言葉や役に立たない言葉への揶揄だ。ここで「ポエム」のかわりに、意味をなさず役に立たない芸術を究めようとしたダダの運動を考えてみると、政治を愛し国益を愛する人たちにとって、なるほどそれは揶揄に値するだろう(プーチンどころかゼレンスキー大統領にだって一蹴されるはずだ)。もしも私たちが自らの表現において、芸術に回帰する芸術を、ダダ的なポエジーを目指すなら、「ポエム」の揶揄はむしろ褒め言葉に反転する可能性を秘めているかもしれない――なぜなら本来その一語こそ、言葉のユートピアを精確に指し示しているはずなのだから。 図3 北脇昇《想・行・識》1940年、東京国立近代美術館蔵 目的を持たず、利用価値のある情報や写実的な美を内包するわけでもなく、リズムや音や色や造形を純粋に・・・礼讃し交感=照応させようとした運動と、それに続く駒井哲郎による一連の詩画――自由に戯れる文字と色とかたち――、ロベール・ドローネーやパウル・クレーの描いた色や線による詩の世界。それらを楽しんだ後に見る児玉希望《花下吟詠》と上村松園《新螢》は、私たちの目に異様に映る。さまざまな符号と情報によって、それはどうしても民族的な美の精神の鼓舞に資する・・・ための芸術に見えてしまうからだ。展示室を出るとき、私の心に最も深く居座ったのは北脇昇《想・行・識》[図3]だった。繊細な筆致で写実的に描かれ、時の止まったような静寂を思わせる画面に浮かぶ雲や水の流れは、矛盾する世界の精密な縮図に見えた。 階段を降りて入った次の展示室に佇む《詩人(大伴家持試作)》の立像(辻晋堂)に、心が少し軽くなる。中性的なファッションモデルのようななよやかな立ち姿、鷹を素手にとまらせた古代ギリシャ人のようなその半裸の姿は、万葉集編纂という「国事」に紐付けられたその人でなく、言葉のユートピアに遊び、学び、うたい、詩作する、ひとりの詩人の原型を彫りだしていた。 註 ハンス・リヒター著、針生一郎訳『ダダ――芸術と反芸術』美術出版社、1987年、p.46 『現代の眼』637号

みるものすべてのほんとうの姿はべつなのではないか、と好奇心をもつからこそ、描くのです

ゲルハルト・リヒターはその作品の多様性ゆえ、キュレーターが展示に頭を悩ませる作家のひとりである。画業を振り返る回顧展の場合、初期から晩年まで編年により作品を並べるのが一般的だが、リヒターについてはそうしたところで、具象的なイメージと抽象絵画、写真やガラス作品が混在して現れ、そのスタイルに一貫性を見つけることは容易ではない。とらえどころのない作家像に戸惑う人もいるだろう。 しかしそれは、目に見える姿だけに着目しているからにすぎない。リヒターの作品には通底するテーマがあり、彼の関心は終始一貫している。それは、偶然そこに映し出されたイメージ(図像)を表すことであり、そのためのツールのひとつが「写真」だった。初期の〈フォト・ペインティング〉では新聞や雑誌の写真をモティーフとし、後には、自作の絵画を被写体にして写真作品を作り(《ルディ叔父さん》《ビルケナウ(写真ヴァージョン)》)、油彩を施す地の画面としてスナップ写真を用いている(〈オイル・オン・フォト〉)。そして写真にくわえてもうひとつ、1960年代から使い続けているものがある。ガラスや鏡だ。それらは、写真のように固定化した図像ではなく、常に変わりゆく現象としてのイメージを目の前に直接差し出してくれる。作家が何ら手をくわえずとも、だ。 図1 会場風景 左から《グレイの鏡》、《ビルケナウ》撮影:木奥惠三 © Gerhard Richter 2022 (07062022) リヒター自身によって構成された本展の会場は8つのセクションに分かれ、制作時期やスタイルは違えど、各空間で互いに響き合うような組み合わせで作品が展示されているが、実は、ガラスや鏡の作品がきわめて重要な位置に置かれている。まず会場に入って真正面に見えるのが《8枚のガラス》。反射率の高いアンテリオ・ガラスを用いた同作は、正対すると周囲の世界をぼんやりと映し込むだけで沈黙のなかに存在しているようだ。そこでふと左の方に目をやると、隣の部屋の奥に巨大な《グレイの鏡》があり、その鏡面上に連作《ビルケナウ》が垣間見える[図1]。実作に先だって鏡の上の反映を見せるという仕掛けは、リヒターが映し出されたイメージを重視している証左であると同時に、わたしたちが時に実像より虚像に強く惹きつけられるという事実をも明らかにするだろう。《ビルケナウ》の部屋を出てすぐ右手、入口の両脇の壁には《鏡、血のような赤》とドイツ国旗の三色をガラスに施した《黒、赤、金》がかかっている。つまり、《8枚のガラス》とこれら2点は三角形を描くように配置されて、会場に足を踏み入れた鑑賞者を取り囲み、気づかぬうちにその姿を鏡面に映し出すのである。 図2 会場風景 左《1945年2月14日》撮影:木奥惠三 © Gerhard Richter 2022 (07062022) さらに進んで次の部屋では、《鏡》の上に《4900の色彩》と2点の〈グレイ・ペインティング〉が相次いで現れて両者の関係を問う。そしてそこを出ようとすると、先ほどとはがらりと表情を変え、傾いた《8枚のガラス》に周囲の景色の断片が繰り返し映し出されて目を眩ませるだろう。続く、〈フォト・ペインティング〉の小部屋には、爆撃されたケルンの町の航空写真をアンテリオ・ガラス越しに見る《1945年2月14日》が紛れ込み、紙の上に記録された過去とガラス面に映る現在を繋ぐ[図2]。また、《モーターボート(第1ヴァージョン)》と《グレイの縞模様》の間でぼんやりと世界を映す《アンテリオ・ガラス》は、リヒターの作品が写真と絵画、具象と抽象のあわいに存在することを示唆し[図3]、グレイのガラスを額縁に入れて絵画のように見せかけた《鏡、グレイ》は、そばにある《ルディ叔父さん》と《8人の女性見習看護師(写真ヴァージョン)》とともに、絵画、写真、鏡像を含むすべてのイメージが幻影であることを伝えてくれる。 図3 会場風景 左から《モーターボート(第1ヴァージョン)》、《アンテリオ・ガラス》、《グレイの縞模様》撮影:木奥惠三 © Gerhard Richter 2022 (07062022) 最後に登場する《9月》は、2001年9月11日、ニューヨークのワールド・トレード・センターに飛行機が激突した写真をリヒターが絵に描き、それをデジタルプリントにした作品であるが、2枚のガラスに挟まれることで、絵具で掻き消されて奥行きを失ったイメージはさらに薄っぺらな存在となり、瞬時に消え去ってしまうような儚さすらそなえている。そうしてみれば、本展は徹頭徹尾、ガラスと鏡に導かれるように仕組まれていることがわかる。いや、この会場だけでなく、リヒターの制作そのものを導いてきたのがガラスと鏡なのである。 我々がみている現実をあてにはできません。人がみるのは、目というレンズ装置が偶然伝え、そして日常の経験によって訂正された映像だけなのですから。それでは不十分であり、みるものすベてのほんとうの姿はべつなのではないか、と好奇心をもつからこそ、描くのです1。 目に見える世界の不確かさを確かめるように、ガラスと鏡はそこにある。 註 ぺーター・ザーガーによるインタヴュー(1972年)より。『増補版 ゲルハルト・リヒター 写真論/絵画論』清水穣訳、淡交社、2005年、28頁。 『現代の眼』637号

資料紹介 #2|『PLUSONE OFFSIDE』プラスワン、1990–2006年

『PLUSONE OFFSIDE』全40号 本稿でご紹介する『PLUSONE OFFSIDE』(全40号)は1990年から2006年の17年間にわたって発行されたアーティストトークの記録集です。発行元の有限会社プラスワンは、病院や、介護施設、オフイス、ホテルなどに美術作品を納入する傍ら、懇意にしていた作家に声をかけ、プライベートなアーティストトークを行い、趣向を凝らした冊子を作成していました。2021年に、その資料一式が当館に寄贈されました(詳細はリストをご確認ください)。 『PLUSONE OFFSIDE』は、作家ごとに判型が異なり、印刷された紙や折り方も多種多様で、また、封筒や絵はがき、あるいは、作品に使用された素材の一部が付属されている場合もあり、単なる記録にとどまらない個性的な資料です。寄贈者からのお話によると、例えば、「舟越桂」(Vol.4 No.11)では、付属品として同氏のアトリエにあった楠の木片が含まれており、開封時にその香りがするようにと考えられていたそうです。また、「太田三郎」(Vol.5 No.14)の際は、同氏が作品に使用していた椿の切手を貼り、わざわざ群馬県の太田市の郵便局から発送したとのことです。様々なこだわりや仕掛けがなされた『PLUSONE OFFSIDE』、この機会にぜひ注目してみてください。 資料の利用には、事前に申請手続きが必要です。詳しくはこちらをご確認ください。 「舟越桂」『PLUSONE OFFSIDE』Vol.4 No.11(1993年3月30日) 「太田三郎」『PLUSONE OFFSIDE』Vol.5 No.14(1994年1月8日) 巻号発行日アーティスト資料ID備考Vol.1 No.11990年9月20日三木俊治190006764 Vol.1 No.21990年11月30日新郷笙子190006765 Vol.2 No.31991年3月10日小林正和190006766 Vol.2 No.41991年6月15日山中現190006767 Vol.2 No.51991年9月20日森下慶三190006768形状:風船形Vol.2 No.61991年12月20日三浦光雄190006769 Vol.3 No.71992年3月15日堀越千秋190006770形状:円錐Vol.3 No.81992年6月15日中ハシ克シゲ190006771 Vol.3 No.91992年9月15日西村陽平190006772 Vol.4 No.101993年1月8日佐久間美智子190006805 Vol.4 No.111993年3月30日舟越桂190006774付属:楠の木片Vol.4 No.121993年6月30日上野正夫190006775形状:五角形Vol.4 No.131993年9月30日三木俊治190006776 Vol.5 No.141994年1月8日太田三郎190006777付属:絵はがき1枚Vol.5 No.151994年4月15日岩井成昭190006778 Vol.5 No.161994年9月21日坂倉新平190006779付属:坂倉王国訪問の記1枚、絵はがき1枚Vol.6 No.171995年1月10日國安孝昌190006780 Vol.6 No.181995年6月1日小泉俊己190006781 Vol.6 No.191995年10月1日浅井健作190006782 Vol.7 No.201996年3月3日森村泰昌190006783付属:図版1枚Vol.7 No.211996年9月10日小林泰彦190006784形状:三角形Vol.8 No.221997年4月20日辰野登恵子190006785付属:絵はがき1枚Vol.8 No.231997年11月1日小林尚美190006786 Vol.9 No.241998年7月25日山崎豊三190006787 Vol.10 No.251999年2月25日吉澤美香190006788 Vol.10 No.261999年4月23日北山善夫190006789付属:豚皮Vol.11 No.272000年4月1日須田悦弘190006790付属:待庵茶室越し絵図1枚Vol.11 No.282000年10月15日藤本由紀夫190006791付属:絵はがき1枚Vol.12 No.292001年5月15日柳元悦190006792 Vol.12 No.302001年10月2日青木野枝190006793付属:図版2枚Vol.13 No.312002年3月21日八谷和彦190006794乗り物占い有Vol.13 No.322002年10月10日ヤノベケンジ190006806付属:図版1枚Vol.14 No.332003年4月15日押江千衣子190006796 Vol.14 No.342003年10月30日田中信行190006797付属:図版1枚Vol.15 No.352004年5月10日祐成政徳190006798 Vol.15 No.362004年11月1日吉田有紀190006799 Vol.16 No.372005年3月20日西山美なコ190006800付属:奥付1枚、ポケットティッシュ1個Vol.16 No.382005年9月20日栗田宏一190006801形状:筒状Vol.17 No.392006年5月1日三沢厚彦190006802付属:勝手に切り絵コレクション1枚Vol.17 No.402006年11月1日逢坂卓郎190006803付属:絵はがき1枚 『現代の眼』637号

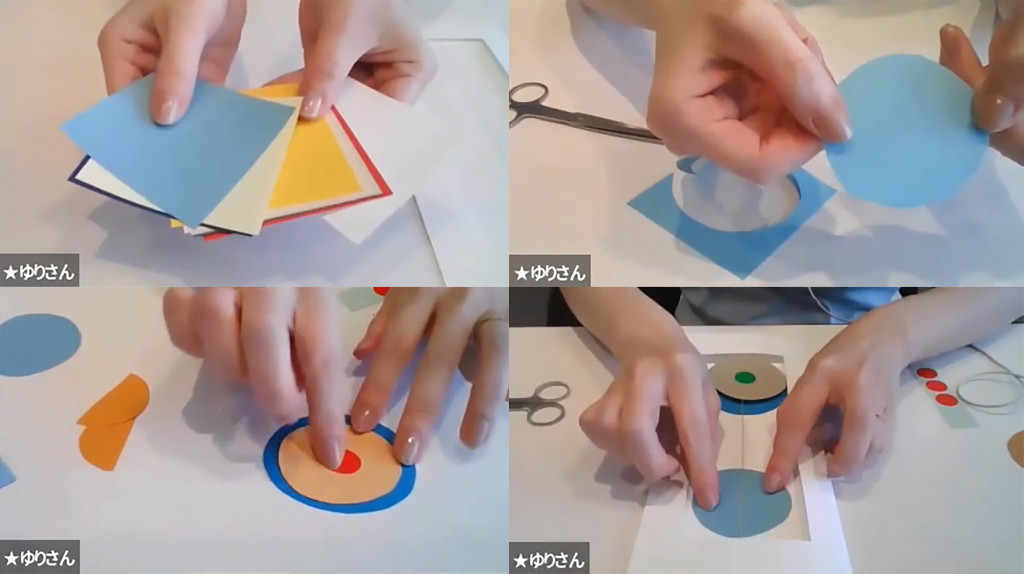

オンラインプログラムの取り組み「夏休み!こども美術館オンライン」

図1 ロベール・ドローネー《リズム 螺旋》、1935年、東京国立近代美術館蔵 鑑賞と表現のプログラム 本稿では8月にオンラインで実施した小学生向け鑑賞ワークショップについて報告する。本プログラムは2013年から毎夏に開催していた恒例のプログラムであるが、参加者との対話を主とする鑑賞プログラムであるため、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、2020年から2年連続で開催を見送らざるを得なかった。今年も従来通りの再開は難しい状況にあり、そこで中止を回避する手立てとして、対面プログラムをオンラインに変えた。これまでオンライン会議システムZoomを活用した同時双方向の鑑賞プログラムの実績はあるものの、創作を伴うプログラムをオンラインで実施するのは、当館としても新たな試みであった。 2022年8月20日、21日、同じ内容で1日に2回開催。事前申込制で参加者を募り、59名が参加した。プログラムの大枠は以下の通りである。 プログラムの流れ[全90分]・あいさつ[2分]・二作品の対話鑑賞[50分]・創作[25分]・創作した作品の発表[10分]・まとめ[3分] 本プログラムの目的は、参加者に作品鑑賞と表現(創作)の両面から所蔵作品にアプローチしてもらうことである。鑑賞が作ることの動機となり、作る経験が鑑賞の理解や共感に繋がることを大切にしたものである。今回のテーマは「色と形のリズムを楽しもう!」とし、参加者はまずロベール・ドローネー《リズム 螺旋》[図1]を含む二作品を対話しながら鑑賞する。次に《リズム 螺旋》の鑑賞と関連付けて、図2のような、自分なりの色や形で画面を構成するカード仕立ての作品を創作した。オンラインプログラムのため、創作に用いる材料は、事前に参加者の自宅に送付し[図3]、ハサミや糊といった用具類は各家庭で用意してもらった。 図2 創作物の例 図3 送付したキット(創作材料、絵本と作品の紹介冊子) 図4 創作の様子 送付物にこめた想い 参加者がプログラム終了後も鑑賞した作品を思い出すきっかけとなるよう、鑑賞作品を印刷したものと、テーマの色や形、動きといった要素から選んだ絵本を紹介するシートも送付した。紹介した絵本は、当館アートライブラリで閲覧できるものをライブラリ研究員に選定してもらったが、当館に来館しなくても、近隣の図書館所蔵の絵本を通してテーマの継続した学びが続く可能性をシートにこめた。 また、今回は創作物を日常のわずかなスペースに添えられるカード仕立てのものにした。コロナ禍により自宅で過ごす時間が増えていることもあり、身近に置くことができる創作物によってプログラム体験を振り返るきっかけとなることを期待した。プログラムの「発表」では、完成したカードをどこに飾りたいかという問いに対し、自分の机やリビングに飾るといった声だけでなく、プログラム終了後に両親と飾る場所を考えるといった声もあり、そこには、プログラムを介してうまれる親子間のコミュニケーションが示唆されていた。 オンラインプログラムの「はがゆさ」がもたらすもの オンラインでの実施により、首都圏にとどまらず、これまで遠方のため当館に来館しづらかった人にもプログラムを届けることができたのは成果の一つといえるであろう。また、コロナ禍で美術館に足が遠のいていたからこそ、自宅で鑑賞体験ができたと喜ぶ声もあった。オンラインでの鑑賞は、作品を前にしての鑑賞とは異なり、作品のサイズを捉えにくい。そこで作品が展示されている様子を予め撮影した写真をパソコン越しで共有した。作品が想像以上に大きかったという感想や、美術館で展示されている作品であることが理解できたといった声も聞かれたが、オンラインゆえの「はがゆさ」はある。参加者の事後アンケート結果には、美術館を訪れ、今回鑑賞した作品を実際に見たいといった声が多く寄せられた。美術館訪問の動機付けに繋がっているものは、プログラムでの充足感だけでなく、その「はがゆさ」に由来するものなのかもしれない。 今後のプログラムのあり方 本プログラムは2年休止していたにもかかわらず、再開を待ち望んでいたという声が申し込み時に寄せられ、館の夏の定番プログラムとして根付いていることを確認できた。今夏は中止することなくオンラインで実施できたのは、本プログラムに先駆けて実施した未就学児を対象としたオンラインプログラムにより蓄積したノウハウや、美術館職員のICT経験、さらには本プログラムの「鑑賞」と「発表」のパートを担当したガイドスタッフ(解説ボランティア)による双方向のコミュニケーションを円滑にとるオンライン対話鑑賞の経験があったこととも深く関係している。 本プログラムが、従来の展示室で実施してきた対面プログラムの代替としてではなく、今後もより多くの人に新たな学びの機会の一つとして機能していくのかが課題であろう。 『現代の眼』637号

展覧会の再構成を超えて 「プレイバック「抽象と幻想」展(1953–1954)」から考えること

図1 会場風景 撮影:大谷一郎 美術館が自ら過去の展覧会を検証する企画として開催された「プレイバック「抽象と幻想」展(1953–1954)」。この展示の計画を聞いた際に筆者が思い出したのは、2011年にアムステルダム市立美術館で開催された展覧会「Recollections(回想)」であった。その第一弾は、実験的な作品の収集に着手したウィレム・サンドバーグが館長を務めていた時期(1945–1963年)の2つの展覧会「Bewogen Beweging」(1961年)、「Dylaby」(1962年)に焦点を当てた企画であり、アーカイブズ資料、カタログ、ポスター、エド・ファン・デア・エルスケンの写真や映像に加え、アレクサンダー・カルダー、ロバート・ラウシェンバーグ、ジャン・ティンゲリーらの作品によって検証した。近年では、展覧会に資料を出品する機会は以前に比べ増えているが、作品を特権的に位置づけるのではなく、ある時代特有のパラダイムの中で再検証しようという動きの1つとして解釈することができる。裏を返せば、現代美術を支えている「現代」という時代区分が決して地続きではなく、コレクションの形成を含め、多様な価値観の一断面であることを示そうという意図として読むこともできるだろう。「Recollections」の第二弾として、「Op Losse Schroeven: Situaties en Cryptostructuren(ゆるんだネジの上)」展(1969年)が選ばれたこともまた、展覧会の再構成がもつ新たな側面を提示しているように思う。すなわち、伝統的な美術作品の枠組と美術館の役割の両方を覆そうとした展覧会を積極的に考証しようという姿勢であり、写真や資料などの記録を通して批評的に読み解こうという方針が窺える。 こうした前例を踏まえ、今回の展覧会がMOMATコレクションの一角に組み込まれたことの意義について、考えてみたい。 1 なぜ「抽象と幻想」展を再構成するのか 「抽象と幻想」展は、国立近代美術館が開館して1周年を迎える時期に、同時代の美術の動向に目を向けた最初の企画として開催された展覧会であるという。『美術批評』誌の創刊号(1952年1月)の座談会「美術館問題」1が示すように、国立近代美術館の開館は、前年の鎌倉近代美術館(現・神奈川県立近代美術館)に続く国内2館目の近代美術館として注目を集めた。その中でも、同時代を扱う姿勢を明確に示したのが、「抽象と幻想」展だったと言えよう。その反響を伝えているのが、今回の展覧会でも展示されていた展覧会評の数々である。『美術批評』26号所収の座談会「「事」ではなく「物」を描くということ」2に見られるように、同時代の西洋的教養の影響からいかに逃れ、自立した表現を生み出すかという作家たちの発言がある一方で、『アサヒグラフ』1535号(1954年1月20日)の事例にあるように、グラフ誌の誌面での紹介の様子から、新しい芸術がどのように受け止められていたかがわかる展示になっている。 また、今回の見所の一つに、ガラス乾板からデジタル化した画像を元に再制作された「抽象と幻想(長谷川三郎構成)パネル」が挙げられるだろう。このパネルは展覧会に添えられた解説であり、再現の対象とするか判断の分かれる資料に違いないが、意匠の一部として取り入れられた抽象表現に着目することで、植村鷹千代の評にもあるように、抽象表現が工業製品のデザインや商業美術に及ぼしている影響に触れ、「生活の中に実現される美」としていかに注目されていたかを想像することができる3。つまり、本展はコレクション形成に関する自己言及的な営為にとどまらず、展覧会という枠組を相対化し、当時の日本画壇のシュルレアリスムと抽象表現に対する作家(作り手)、鑑賞者(受け手)双方の意識を反映させ、検証する機会となりうるのではないだろうか。 図2 抽象と幻想(長谷川三郎構成)パネル 1953年 2 資料を「展示する」ことによって示されるものとは何か(見ること/読むことの間) これまで述べてきたように、本展では展示空間を「見る」モードから「読む」モードへと意識を切り替えるよう誘導される。その点で、MOMATコレクションの他の展示の中でも特異な位置づけの展示となっている。 美術史研究には、ある作家の名作を特定し、基準作として評価することが含まれており、展覧会において受け手は名作やそれらが制作された背景を読み取り、あるいはそうした文脈との距離を測りながら企画者の意図を読み、受容するという関係が成り立つ。しかし、展示空間では、作品が配置され響き合うことにより、作り手や企画者の意図を超えた様々なつながりを想起する余地があり、解読の手前にある経験を含めた「見る」行為の中に、芸術体験ならではの奥行きが生まれるのではないだろうか。資料もまた、「見る」対象として扱われて初めて気づかされることがある。 図3 会場風景 左から山下菊二《あけぼの村物語》(1953年)東京国立近代美術館蔵、ニッポン展委員会『ニッポン 課題をもった美術展』(1953年)国立新美術館所蔵 本展では7室と8室に分け、7室では主に資料考証とVRによる再現、8室では「抽象と幻想」展の出品作および関連作品を通して当時の現代美術を相対化しようという試みを想像することができた。とりわけ、山下菊二の《あけぼの村物語》(1953年)と謄写版(ガリ版)による刊行物『ニッポン 課題をもった美術展』(1953年)は、異色の存在感を放っていた。「抽象と幻想」展で「幻想」の括りで紹介された河原温の《浴室シリーズ》(1953年)は、「課題をもった美術展“ニッポン” 美術家の見た日本のすがた」展に出品された作品でもある。少部数の刊行物からマスメディアとしての印刷物までの幅の中で発せられた声を想像する時、「抽象と幻想」展の枠組だけからは見えない、同時代のルポルタージュ絵画の息づかいを読み取ることができるのだ。 3 資料を活用することの可能性 さて、改めて本展で初の試みとなったVRによる再現展示について考えてみたい。近年、「メタバース」の用語とともに注目されることの多い仮想現実空間であるが、オンラインプラットフォームの発達やVRヘッドセットの汎用化などに伴い、以前より参加のハードルが下がってきたことが背景にあると言えるだろう。最近では、山梨県立美術館がメタバースプロジェクトを掲げ、オンライン体験に特化した展覧会の開催が話題になったが4、それ以前に「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク インターネットアートへの再接続」展(東京都写真美術館、2020年)でもインターネット会場が設けられ、世界的なパンデミックによる分断に呼応して「アクセスできなくなったリンク先を再接続する」というメッセージが込められていた5。つまり、VR技術を使うこと自体が特別なのではなく、使い方の幅が見出せるようになってきたことにこそ、可能性があると考えられる。 図4 会場風景 撮影:大谷一郎 今回のVRによる再現展示は、オンラインプラットフォーム上で展開することもできるはずだが、そのような参加に重点を置いたものではない。むしろ、展覧会研究あるいは資料研究の手法の1つとして注目すべきものではないだろうか。VRの利点は空間体験の再現性にあり、現在は失われた展示空間に配置された作品の関係性や動線を考証、追体験することで、作品体験を多角的に問うことができる。作品を特定し、展示を再現するプロセスの中に、出品目録からだけでは確認することができない展覧会の全貌を明らかにするための様々なアプローチが含まれていることが推測できる。今回は1953年の展覧会を対象としたが、例えばインスタレーションのように空間との関係が問われ、保存や記録が難しい作品の研究において、VRによる再現は相性が良いと考えられる。比較対象となる展覧会の再現が実現すれば、「抽象と幻想」展の構成や展示デザインの特色がさらに明らかになっていくのではないだろうか。 開館70周年という節目を迎え、MOMATコレクションにおいて、日本の近現代美術を複数の視点から見せようという趣旨を読み取ることができた。その中で、資料に基づく展示が作品の裏づけにとどまらず、批評的な解釈を誘発する拠り所となりうるのか。今回の「プレイバック「抽象と幻想」展(1953–1954)」は、その可能性を感じさせる展覧会であった。 図5 展覧会再現VR「抽象と幻想」展 註 座談会「美術館問題 鎌倉近代美術館開館を契機に」(佐藤敬、船戸洪、宮本三郎、吉川逸治)『美術批評』創刊号(1952年1月)10–15頁。 座談会「「事」ではなく「物」を描くということ 国立近代美術館「抽象と幻想展」に際して」(小山田二郎、斎藤義重、杉全直、駒井哲郎、鶴岡政男)『美術批評』26号(1954年2月)13–24頁。 植村鷹千代「抽象芸術」今泉篤男、本間正義編『抽象と幻想』(近代美術叢書)、東都文化出版、1955年。 山梨県立美術館メタバースプロジェクト プレオープン「たかくらかずき『大 BUDDHA VERSE展』」2022年11月30日–2023年2月27日(https://www.art-museum.pref.yamanashi.jp/exhibition/2022/919.html)。STYLYをプラットフォームとした展覧会。 「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク インターネットアートへの再接続」展(東京都写真美術館、2020年8月18日–10月11日)インターネット会場のリンク先:https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-3817.html。 『現代の眼』637号

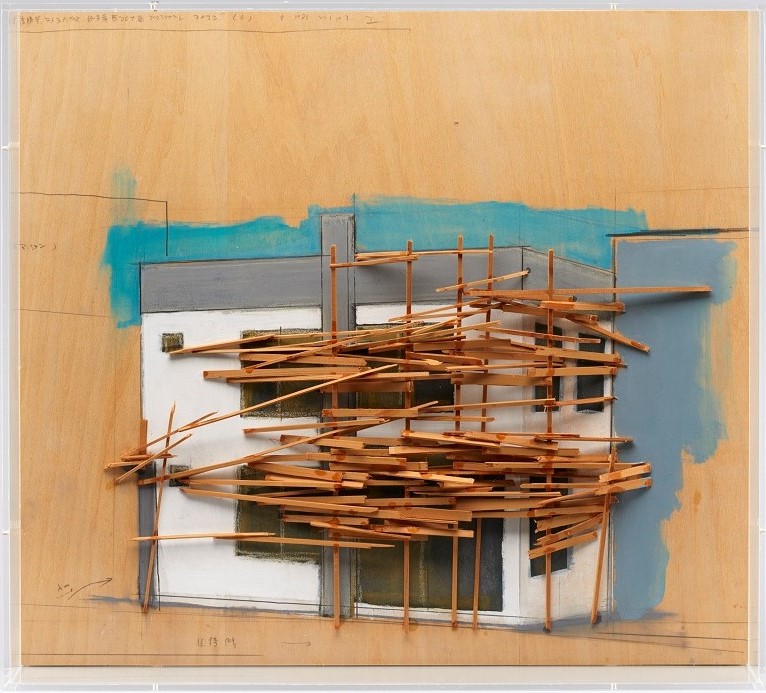

川俣正《TETRAHOUSE PROJECT PLAN 6》1983年

川俣正(1953–)《TETRAHOUSE PROJECT PLAN 6》/1983年/木、鉛筆、アクリリック・合板/45.0×50.0×3.0 cm/令和元年度購入/撮影:大谷一郎 壁にかかった合板にアクリル絵具で描かれた風景。中央の建物以外は板がほぼむき出しで、空の部分の水色もなんだか素っ気ない塗り方です。制作途中の絵画でしょうか? 少し近づいてみると、割りばしのような細い木が、建物に寄生するように貼り付けられていることに気づきます。ということは合板も含めて、三次元の彫刻でしょうか? 川俣正は1980年代より、既存の建造物に木材などによる仮設構築物をまとわせ、日常空間を変容させる仕事を続けてきたアーティストです。このように壁にかけられたレリーフ状の制作物を、作家は「マケット(模型、雛型)」と呼びます。本マケットは、1983年に川俣が北海道で取り組んだ「テトラハウス・プロジェクト」に関わるものです。プロジェクトでは、札幌市中央区にある実際の住宅を借り受けてインスタレーションが制作されました。ということは、このマケットは、インスタレーションのための「模型」ということになるでしょうか? この問いは、川俣の作品の範囲はどこからどこまでか、という論点につながっていきます。札幌でのインスタレーションは、公開が終わると貫板が撤去され、再び元の住宅へと戻りました。建物でのインスタレーションが作品の外延ということなら、現在、作品そのものは残っていないことになります。そしてマケットは、作品周辺に残され、作品を(おそらくは不完全に)指し示す代理表象ということになります。建築における実際の建築物と模型の関係のように。けれど、そういった残りものが作品ではない、とはどうやら簡単には言えなさそうです。「テトラハウス・プロジェクト」においては、家主や周辺住民との交渉、資材調達、制作、ドローイング展、写真やビデオによるドキュメント展、シンポジウム、記録印刷物の発行などが展開され、実に多くの人が関わりました。「人と人、人と出来事の出会いの熱い状況がまわりを巻き込みながら波動のように盛りあげられ、つくりあげられた。いわば、(川俣を体験した)これら40日間の総和が、札幌でのプロジェクトだった」1というわけです。 「模型」は、現実を観念化し、観念を現実化する、中間的な存在なのである。そこには、曰く言いがたい曖昧さがつきまとっている。現実を可能な限り再現しようとすると同時に現実を否定する2。 (40日間の総和の一部である)このマケットが持つ「中間的」で、「曖昧」な特性は、物というより出来事としてあるような作品を事後的にどうとらえることが可能か、という難しくも創造的な問題に近づくための入口になるような気がします。 註 「編集後記」『TETRA-HOUSE 326 PROJECT』No.2、テトラハウス出版局、1984年 多木浩二「思考としての模型」『視線とテクスト』青土社、2013年、p.217 『現代の眼』637号

大竹伸朗展:スクラップブックから《モンシェリー》まで

図1 会場風景 撮影:木奥惠三 僕は全く0の地点、何もないところから何かをつくり出すことに昔から興味がなかった。[…]何に衝動的に興味を持つのか、あえて言葉に置きかえるなら、「既にそこにあるもの」との共同作業ということに近く、その結果が自分にとっての作品らしい。大竹伸朗1 人間は、全能の神が行うように創造することはできない。人間は、無から有を生み出すことはできず、決まった既存の事物、決まった素材から、何ものかをつくり出すことができるだけだ。人間による創造とは、既存のものからの造形にすぎない。クルト・シュヴィッタース2 大竹伸朗は、9歳の頃に初めてコラージュ《「黒い」「紫電改」》を制作して以来、「既にそこにあるもの」との共同作業を、多様な地域・領域にわたって展開してきた稀有なアーティストである。東京国立近代美術館で開催されている大竹伸朗展は、16年ぶりの大回顧展であり、初期から最新作までおよそ500点もの膨大な作品が、視覚的にも聴覚的にも美術館の空間を埋め尽くしている。 本展は、年代順ではなく、「自/他」「記憶」「時間」「移行」「夢/網膜」「層」「音」という、7つのテーマに基づいて構成されているのが特徴である。各々のテーマは相互に関連しているため、展覧会場の構成も、一方向の順路が定められているのではなく、各テーマに対応するセクションは他のセクションにも開かれている。鑑賞者は自分自身で、大竹のイメージと音の奔流を泳いでいくのだ。 また、ノイズから《音痕》という素描に至るまで、大竹作品の「音響性」(成相肇)に重きが置かれているのも本展の特徴で、視覚と聴覚の総合を体感できる貴重な機会となっている。 今回の展覧会で明確に浮かび上がってきたのが、大竹が1977年のロンドン滞在時以降たゆまず制作している「スクラップブック」が大竹の芸術活動の基盤であり、大竹は究極「本の芸術家」であるということだ。本展でも、スクラップブックが71点出品されており[図1]、他の絵本等も合わせると、これほど本が展示されている現代美術家の展覧会も珍しい。イメージの収集癖自体は、コラージュ作家に共通して見られるものだが、大竹の場合、とりわけそれがスクラップブックという形を取っており、そこには古今東西のありとあらゆるイメージがびっしりと貼り込まれている。そのアーカイヴ/「地図」3としてのイメージの集積ゆえに、大竹のスクラップブックは、アビ・ヴァールブルクの図像アトラス《ムネモシュネ》(1927–29年)やハンナ・ヘーヒの《アルバム》(1933–34年)、ゲルハルト・リヒターの《アトラス》(1962–68年)といったアーカイヴ型のコラージュ/モンタージュの系譜に位置づけることができよう。それのみならず、大竹のスクラップブックは、作り込まれたページの「層」が、厚みとたわみを生み出している。こうした点において(意外かもしれないが)、冊子本[ルビ:コデックス]の原点ともいえる中世の写本(手で制作した書物)さえ想起させるところがあり、聖母マリアのイメージが貼り付けられたスクラップブック(スクラップブック#64)[図2]もあるのだ。 図2 大竹伸朗《スクラップブック #64/宇和島》2003–05年 図3 大竹伸朗《モンシェリー:スクラップ小屋としての自画像》2012年 図4 《モンシェリー:スクラップ小屋としての自画像》内部のスクラップブック 本展のハイライトの一つ、2012年のドクメンタに出品された《モンシェリー:スクラップ小屋としての自画像》[図3]も、スクラップブックの延長線上にある。このインスタレーションは、「大きな本」4を作ろうという大竹の考えから始まった。「モンシェリー」とは、大竹が暮らす宇和島の潰れたスナックの名前であり、その看板が作品に用いられている。内外にイメージやオブジェなどが貼り付けられたスクラップ小屋の中には、巨大なスクラップブックが設置され[図4]、その背に(自動演奏を行う)エレキギターが取り付けられている。怪しげな照明が照らすスクラップ小屋は、場末のスナックであり、《ダブ平&ニューシャネル》のようなライブハウスの雰囲気も醸し出している。重要なのは、このスクラップ小屋が「自画像としての家」——いわゆる自画像とは全く異なる、「内側外側の区別もない境界線を行ったり来たり出入りを繰り返す「意識体」を眺めているような、動的、空間的、立体的な印象」5——だということだ。 《モンシェリー》は建築的なアッサンブラージュであり、その点でクルト・シュヴィッタースの《メルツバウ》と比較するのも興味深いだろう。《メルツバウ》も、シュヴィッタースが集めた廃物を含むガラス張りの相当数の「洞窟」を含み、照明が備え付けられ、シュヴィッタース自身がその中で音声詩「原ソナタ」を朗読したという。しかしながら、《メルツバウ》が《モンシェリー》と大きく異なるのは、《メルツバウ》は建物の外部には手を触れておらず、「大きな本」が核になっているわけでもないことである。このように、《モンシェリー》は、スクラップブックが建築的な次元を獲得し、大竹にとっての内と外の境界線の出入りを繰り返す「記憶空間」6となった点で特異といえよう。 本展は、こうした「自分の外側であれ内側であれ「既にそこにあるもの」との共同作業」7を信じて、60年間疾走し続けてきた大竹の世界を体験する最良の機会である。展覧会カタログも、それ自体ある種のコラージュのような作品となっているので、ぜひ手に取ってもらいたい。 註 大竹伸朗『既にそこにあるもの』筑摩書房、2005年、429頁。 Kurt Schwitters, “Merzbuch 1 — Die Kunst der Gegenwart ist die Zukunft der Kunst" [1926], in Kurt Schwitters: Das literarische Werk, Hrsg. Friedhelm Lach, Band 5 Manifeste und kritische Prosa, Köln, DuMont, 1981, S. 248. 大竹伸朗「地図のにおい」『見えない音、聴こえない絵』筑摩書房、2022年、273–277頁。大竹は、スクラップブックのことを「日記」というよりずっと「地図」に近いと述べている。 大竹伸朗「小屋と自画像1」『ビ』新潮社、2013年、47頁。 同書、49頁。 「臨界量」(聞き手:マッシミリアーノ・ジオーニ)、成相肇ほか編『大竹伸朗展』展覧会カタログ(テキスト+資料)、東京国立近代美術館、2022年、42頁。 大竹伸朗『既にそこにあるもの』前掲書、431頁。 『現代の眼』637号