の検索結果

の検索結果

舟越桂《森へ行く日》1984年

舟越桂(1951–)/《森へ行く日》/1984年/木、彩色、大理石、ゴムチューブ/ 79.0×49.0×24.0 cm/令和2年度購入/撮影:大谷一郎 例えばここに、中原佑介編著『80年代美術100のかたち INAXギャラリー+中原佑介』(INAX、1991年)という書籍があります。評論家の眼を通して同時代の様々なアーティストを継続的に紹介した1980年代の記録ですが、見返すと直截な人体彫刻は一切現れません(ついでに言えば人物を描いた絵画も、そして女性作家も稀です)。それどころか50年代頃まで遡っても、いわゆる現代美術の中で人体彫刻が脚光を浴びることはほとんどなかったと言っていいでしょう。一種のトレンドとして歴史を語ることには注意を要しますが、80年代中頃の舟越桂の登場というトピックは大きなインパクトを持っていました。 彩色の木彫、粗めに残された彫り跡、等身大より一回り小さい着衣の人物、大理石による玉眼、へその下までの半身像、木材とは異なる素材との組み合わせ、細い鉄製の台座、そして文学的なタイトル。本作は90年代半ばまでの作者の典型的な特徴を備え、ヴェネチア・ビエンナーレ(88年)、「アゲインスト・ネイチャー」展(89–91年)や主要な個展に出品されてきた代表作です。 舟越の作品は伝統的な木彫の刷新として迎え入れられるとともに、何よりも、言葉を強く喚起しました。彼の彫像に対する過去の言説を遡ると、いわば象徴主義と呼び得るほどに比喩を駆使した詩的な言葉で埋め尽くされ、またその作品は数々の小説の装丁に採用されてもきました。何がこんなに言葉を、あるいは詩情を誘うのでしょうか。 タイトルの文学性(本作のタイトルは舟越の最初の作品集の題名でもありました)以外に造形として気付かされるのは、玉眼の配置です。ふたつの黒目はわずかに水平をずらして外向きに開き、視線の焦点は追い切れません。前に立ってもこちらと目が合わないこの特徴に加えて、手首や腰以下の関節が見えないことが抑制された暗示的な動きを生み、何かをほのめかしながら沈思黙考しているような印象を与えます。そこから見る者もまた沈思黙考に導かれ、内面的な物語を紡いでいくのでしょう。あえて比喩を使えば、鏡のような作品であるわけです。 この像に特定のモデルはなく、肩から胸にかけて張り付いた特徴的なゴムチューブは、もともとデッサンのこの部分に描いていた「つやと粘り気のある黒い帯状のもの」を実際に表したものであったといいます[1]。実在的なリアリティよりもデッサンの発想を優先するそのような制作理念もまた、こちらの空想を触発する詩的な印象と造形に結び付いているに違いありません。 註 「舟越桂 私の中にある泉」カタログ、渋谷区立松濤美術館、2020年、p.117 『現代の眼』636号

「もの」と「こと」のバランス

5年ほど前に、世界で一番美しい美術館といわれる「ルイジアナ近代美術館」を訪れたことがある。公共建築のデザインに携わる人間として、その空間を一度は体験しておきたいと思ったからだ。もちろん美しい空間だったが、いま思い出しても衝撃的だったのは、別館の片隅に置いてあるガラスケースのなかに展示されていた動物の土偶との出合いだった。 体長10cm程度。素焼きで作られた短足な動物の土偶。ひと目で恋をした。可愛さのあまり持ち帰りたい衝動に駆られたが、展示物だからそれは叶わない。解説もタイトルもないので、検索キーワードもわからない。撮影可能な場所だったので、とりあえず全方向から写真を撮り、係員を見つけて何のコレクションなのか質問した。それは13世紀頃に南米で作られたリャマという動物の土偶だという。 図1 ルイジアナ近代美術館で観た土偶を手本にして作っているリャマの陶芸|撮影:山崎亮 帰国後、リャマの土偶について調べたり、撮影した写真を参考にしながら自分でも素焼きの動物を作ったりしてみた。いまでは100体以上の「自作のリャマ」が自宅に飾られている。また、東京のギャラリーで本物のリャマの土偶を見つけ、1体だけ購入することができた。 そんな経験があるため、「ものを直接観よ」という民藝の教えはよくわかる。「有名な人が作ったものだから」とか「高度な技巧を凝らしたものだから」とか「貴重な材料を使ったものだから」などという「こと」を知ったうえで「もの」を観ると、本当に自分が好きなものが見つけられなくなってしまう。 一方で、民藝の巨人たちは「なぜ自分はこれに惹かれたのか」を事後的に言語化している。形態、材料、技巧、値段、働き方、使われ方など、魅力の原因を多方面から分析し、文章にして発表してきた。そのおかげで、我々は「なるほど、そういう理由があるからこれは魅力的なんだな」と理解することができる。 「直接観よ」という民藝の教えがあるからだろうか、民藝に関する展覧会の多くは展示物についての解説文が少ない。「まずは観よ」、そして「気に入ったものがあったら後日調べよ」ということなのだろう。ところが、我慢できずその場でスマホを取り出して調べる人もいる。それなら展示物の近くに解説文を示してくれればいいのに。そう思うことが多い。 図2 会場風景|撮影:木奥惠三 「民藝の100年」展を観て、ありがたいと感じたのは展示物に丁寧な解説文が添えてあることだ。そして気づいたのは、解説文があるとしてもまずは展示物から観ているということだ。「もの」が目の前にあるのだ。解説文を読んでから「もの」を観るのではなく、まずは直接「もの」を観る。それが気に入ったとしても、何がいいのかわからなかったとしても、次に解説文を読んでみる。そのうえで「なるほどね」と納得する。この繰り返しである。 もう少し正直に心内を明かそう。まずは「もの」を観る。そのうえで「かわいい」と感じたものについては、自分ならそれをどう使うのかを想像する。「仕事場にペンが散乱しているけど、この蓋付きの容器に入れればすっきりするかな」、「大量に印刷した名刺の在庫を入れておくために使えそうな木箱だな」などといった想像だ。そう考えると、目の前にある「もの」が、いつ、誰によって、何のために作られたのかが気になる。そのとき解説文が役立つ。「なるほど、これは茶道で使う水指なのか」ということがわかると、ペンを入れようとしていた容器についての物語を得ることができる。そして「今度、こんな水指を見つけたら購入しよう」と心に「もの」の形を焼き付ける。 丁寧に思い出してみれば、ルイジアナ近代美術館でリャマに恋をしたときも同じだった。まずは「かわいい」と思い、次に「これを何に使おうかな」と考えた。そのうえで「これは何のために作られたものか」を調べ、豊作祈願のための土偶だということを知った。そこから「お世話になった人への贈り物にしよう」と思いつき、毎月のようにリャマを作るようになった。これまでに50体ほどが人の手に渡った。 図3 会場風景|撮影:木奥惠三 そんなことを思い起こしながら展覧会を観ていると、あちこちから「かわいいー!」という声が聞こえてくる。そのあとに「これ、舟に入ってきた水を出すための道具なんだって」という話になる。そう、その順番でいいのだ。忙しそうにスマホで情報を検索する人も少ない。心地よい展示空間である。 なお、展覧会の図録もまた秀逸である。「民藝について知りたいな」、「でも展覧会場までは行けないな」という方は、ぜひ図録を取り寄せてじっくり眺めて欲しい。豊富なカラー図版に加え、民藝に関する活動や書籍、年表などが丁寧にまとめられているのがありがたい。 『現代の眼』636号

協働とクラック

会場風景|撮影:大谷一郎 2021年10月から2022年2月まで開催されている東京国立近代美術館のMOMATコレクション展では、11室に「協働する」のテーマが与えられた。その展示作品のひとつが田中功起《ひとつの陶器を五人の陶芸家が作る(沈黙による試み)》「手話とバリアフリー字幕版」(2013/2021年)である。 この制作に手話マップとして制作・監修にかかわった。手話マップは、美術館のアクセシビリティを向上するための後方支援を行うべく、情報保障(手話通訳・文字通訳など)のあるイベントをろう者や難聴者など耳の聞こえない方に提供するためのプラットフォームとして設立された1。東京国立近代美術館のYouTubeチャンネルでは昨年度のキュレータートークの日本語字幕版の監修を行っているほか、最近は対話型鑑賞プログラム「シュワー・シュワー・アワーズ」の開発・実施をしている2。 《ひとつの陶器を五人の陶芸家が作る(沈黙による試み)》「手話とバリアフリー字幕版」の展示方法は次のようなものだ。広い壁にかけられたディスプレイに映像作品が上映されており、その前方に椅子が3脚、左右に出演者たちによる陶芸作品4点が配置されている。右側には、手話ナビゲーターが手話について解説する映像がある。陶芸家たちの映像作品を包むように、作家の田中、美術館、映像制作会社、手話ナビゲーター、手話通訳、手話マップといった各々の意見の相違とそれによる討議の結果が表現されている。背後には同じく田中の《一つのプロジェクト、七つの箱と行為、美術館にて》(2012年)のために積まれたダンボールやソファがある。 会場風景|撮影:大谷一郎 作品を中心に関係するものが集合している11室の展示は、セルゲイ・エイゼンシュテインの映画『イワン雷帝』(1944–46年)で皇帝と貴族・民衆たちが集っているパノラミックな風景を思わせた。手話とバリアフリー字幕版の制作における仔細は東京国立近代美術館の研究紀要26号に載る小川綾子との共著にゆずるが、わたしが言いたいのは、この制作を表象する言葉として選ばれた「協働」は手を取り合って円滑に物事を進めることでは決してないということだ。『イワン雷帝』で、皇帝と配下たちの国の統治をめぐる協働が一筋縄にはいかないように。 じっさい、制作の過程において関係者の異なる専門性は、基本的な作り方や画面上でのレイアウト、撮影の方法までの全体で意見の相違にあらわれていた。それをクラック(ひび割れ)と呼ぶならば、それを引き起こさないよう調和に努めることは協働のあり方とは思えない。むしろ、積極的にクラックを誘発し、引き受ける必要があった。 まず、全国の美術館・博物館などにおいて障害のある人の参加を促すためのラーニング・プログラムがまったく十分ではないという調査結果がある3。また、ろう教育においても協働による学習の必要性が指摘されている4。一方で、アーティストが構想するプロジェクトの「参加者にとってのダイナミックな経験の生産=創造」への注目がある5。こうした状況から、手話とバリアフリー字幕版の制作を目的と設定するのではなく、今後の美術館におけるアクセシビリティやろう者の参加可能性を拡充する契機にしたいと考えた。つまり、「他者の参加を促すためのプラットフォームやネットワーク形成に重点が置かれ、それによってプロジェクトの効果が一過性のプレゼンテーションを超えて長期間続くことをめざしている」と考えられている、ソーシャリー・エンゲイジド・アートを目指したということだ6。 ここで意識したのは、反復である。関係者のあいだで頻繁に交わされるメールを読み返しつつ応答することから、手話ナビゲーターの表現の確認を繰り返すことまでの反復だ。また、わたしはスタジオで撮影されたカットを何度も再生しながら自分の知覚にしみこませたうえで、疑問が出てきたら周りに問いかけたが、それは他者の知覚による新しいクラックを見いだすためだったと思い出している。つまり、わたしにとって協働とは反復によって意見の相違を重ねる—クラックを発見する過程のさなかで判断を行うことだった。作品を覆い包むものに無数のクラックが入り、それがやがて音を立てて崩れ落ちた瞬間に、次なる道を探索するための経験が待っている。そういう機会を作ろうとした。 註 手話マップのウェブサイトは以下。https://www.facebook.com/shuwamap シュワー・シュワー・アワーズは展覧会の作品について手話と日本語で話し合うワークショップで、2021年10月に横浜市民ギャラリーの企画展「新・今日の作家展2021 日常の輪郭」にあわせて開催された。https://shuwamap.tumblr.com 『障害者による文化芸術活動の推進に向けた全国の美術館等における実態調査』(株式会社 文化科学研究所、2020年)では、調査の結果「全体として障害者対応のノウハウが不足しており、前提としての法の認知も進んでいない」(142頁)と結論づけられている。https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shogaisha_bunkageijutsu/pdf/92531001_01.pdf(2021年12月1日確認) 佐々木倫子「ろう教育の現場が直面する課題」『混乱・模索するろう教育の現場:教育政策・言語政策のはざまで』慶應義塾大学湘南藤沢学会、2008年、15–16頁。 クレア・ビショップ『人工地獄:現代アートと観客の政治学』フィルムアート社、2016年、374頁。 パブロ・エルゲラ『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門』フィルムアート社、2015年、46頁。 『現代の眼』636号

投げかけられた「問い」のその先へ ―民藝再考の契機として―

民藝は歴史である。民藝を回顧することは、そのまま近代日本そのものを問いなおすことでもある。民藝に関する近年の研究は、柳宗悦の思想・宗教観と独自な美術運動のみならず、ミュージアムや博覧会における展示の権力性、伝統工芸の産業化と地方文化の創生、植民地主義や周縁へのまなざしなど、この運動の持つ諸側面を浮き彫りにしてきた。 一方で、民藝は生き続けている。その品々は私たちを虜にし、日本民藝館や各地の民藝館を訪ねればその趣から、えも言われぬ幸福感に包まれる。民藝はそんな「夢の国」であり続けているが、それを単なるノスタルジーや趣味と断ずることはできない。柳たちは、産業革命以降の効率化や大量生産/消費による自然への抑圧、労働の均質化にともなう人間疎外といった歪みに対して「問い」を投げかけた。この近代の超克という時代特有な「問い」は、いつの時代においても「生活の形を見つめなおそうとする人々」(本展「ごあいさつ」より)に対して意味を持ち続ける。 柳たちが投げかけた「問い」の先へ、未だたどり着けない私たちに、本展は問いかける。彼らが問うたものを、現代を生きる私たちはどう引き受けることができるか? 図1 会場風景|撮影:木奥惠三 本展の構成要素は、民藝の発見にいたる芸術家たちの模索から、朝鮮工芸品の蒐集と美術館建設、旅を支えた鉄道網の発達と観光ブーム、博覧会や展示、編集の思想、戦争と国民国家、戦後の高度経済成長期における再燃、日本を表象するメディアとしての民藝と、網羅的である。これらを、単なるクロニクル(年代記)として一本のリニアな導線で構築するのは簡単であるが、そうするには要素が多すぎて観覧者は息切れしてしまう。 本展は、主題と主題を網目状に関連付けるため、「(民藝という)価値形成のプロセス」と、「(民藝という)価値共有のメディア」のふたつの枠組みを軸とすることで単調さを回避している。これらは、筆者が展示から了解したふたつのラインである。 「価値形成のプロセス」は、まさに柳たちによる雑誌『白樺』の仲間たちとの交流や我孫子での芸術家村の実践に始まり、朝鮮陶磁器や木喰仏との偶然の出会い、日本民藝美術館の構想などを通じて民藝という概念を確立させていく、若々しい思索と実践のプロセスそのものである。手仕事の復興へと向かっていく拡張期にも民藝という価値は磨かれ続けた。展示では、当時の写真や資料に登場する蒐集品の実物を見せることに徹しているため、(民藝という)概念に実物が紐づいていく過程、ものとの対話から概念が磨かれていくプロセスを、観覧者は追体験することとなる。 「価値共有のメディア」は、民藝の概念をあの手この手で共有、普及、拡散させていく運動としての側面である。ここでは「月刊民藝」創刊号(1939年)に掲載された、あの「民藝樹」にシンボリックに現れる、「美術館」「出版」「生産と流通」の三つの要素が各コーナーに登場する。「美術館」は日本民藝館、ショールームとしての博覧会展示、ファッション、「出版」は装幀、タイポグラフィ、編集、「生産と流通」は手仕事の復興、セレクトショップによる都市での販売といった主題として構成されている。 図2 会場風景|撮影:木奥惠三 驚くべきことに主題同士の関連付けは、展示資料の選定レベルで緻密に構成されている。展示担当者から伺ってハッと気づかされたことだが、例えばいくつかのコーナーに、民藝運動にとって重要な工芸のひとつであった「丹波布」が登場する。蒐集品の反物や夜具地として、本の装幀の使用例として、表具裂や額装のパーツとして。この印象的な絹と木綿の交織による平織の縞抜きは、意識下で脳裏に焼きつく。「あれ?この模様、さっき見たような…」と印象付けられ、別々のコーナーがものでつながるのである。こうした、展示というものを、ひとつの「体験」としてとらえる発想は、柳たちがこだわった展示のレガシーとも言えよう。 図3 会場風景|撮影:木奥惠三 「ローカルであり、モダンである」というキャッチコピーは、歴史としての民藝、現在進行形の民藝の両面を、端的に言い当てている。その特質は、「(民藝という)価値形成のプロセス」と、「(民藝という)価値共有のメディア」という、ふたつの脈絡によって提示される。柳たちが社会に投げかけた「問い」は、民藝再考の視点を与えてくれるだけでなく、私たち自身の生活を見つめなおす契機ともなる。この「問い」を深める過程こそが、民藝を現在進行形にしてくれるのである。 『現代の眼』636号

コロナ禍の教育普及活動(3)――ICTを活用したスクールプログラムの多様化と定着

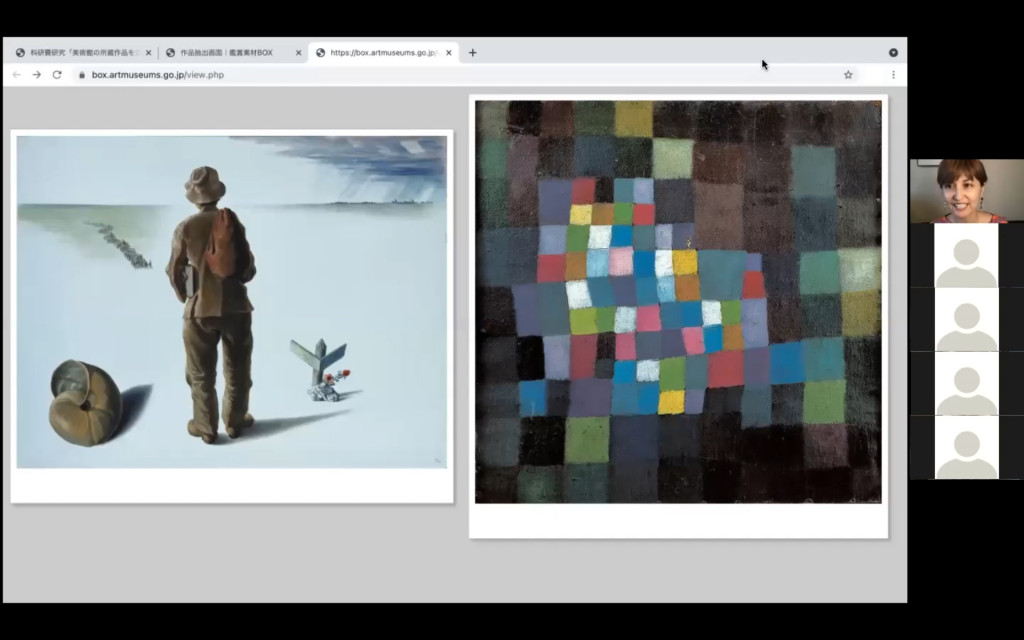

図1 「鑑賞素材BOX」を用いたZoomでの対話鑑賞のイメージ 当館では2020 年12月より、オンラインでのスクールプログラムを実施している1。展示室での活動が休止される中、児童生徒と美術館職員とをウェブ会議ツールZoomでつなぐ授業を複数の学校と試みた。 2021年度は、ガイドスタッフ(解説ボランティア)の活動とも連動させながら、更に多様なニーズに対して展開した。本稿では2つの実践例を振り返る。 高校生への対話鑑賞+教員研修 以前より連携してきた東京都高等学校美術、工芸教育研究会とは、初めてオンラインで教員研修を開催した。森田真理子主任教諭らの運営チームとの打ち合わせでは、オンラインで可能な研修内容と役割分担を入念に検討した。 8月26日当日、午前中は高校生22名を対象に、ガイドスタッフの進行で「鑑賞素材BOX」2 を用いた対話鑑賞を実施した[図1]。Zoomのブレイクアウトルーム機能を使って4グループを同時進行し、教員はその様子を見学した。 午後は教員31名を対象に、運営チームの進行による午前中の振り返り、美術館からのレクチャーに続き、「鑑賞素材BOX」を使った授業実践・教科連携についてグループと全体でのディスカッションが行われた。国語・体育科等、美術科以外の教員も多く参加したことで活発に意見が交わされた。 終了後、アンケートに応じた生徒の半数から「視野が広がる」「考えが深まる」との回答があった。教員からは「アートから現代社会の課題を考える」社会科の授業等、アイデアが複数出され、「教科指導だけでなくあらゆる教育活動に、今日見たような対話を取り入れていきたい」との意欲的な声が上がった。 以上のように、場所を問わず様々な教員が参加できたこと、Zoomの機能を駆使して対面実施に代わる活動が行えたことで、充実した研修となった。 図画工作科での連携授業 11月9日~ 10日にかけて、足立区立西新井小学校6年生3クラス全88名を対象とした対話鑑賞を、三浦麻記主任教諭の指導のもとクラスごとに実施した。事前には教員との打ち合わせのほか、児童も参加する接続テストも行った。 当日、児童は1人1台ヘッドセット付の端末で同じ教室から接続し、4グループに分かれてガイドスタッフを進行役とする対話鑑賞に参加した。3年生の頃より国立美術館アートカード3 を使った学習に取り組んでいたことから、今回はそれ以外で展示中の2作品を取り上げた。ワシリー・カンディンスキー《全体》[図2]を鑑賞した際、児童は人によって注目箇所や連想するものが違うことを実感した様子だった。色や形の集合が、個性にあふれた自分たちのクラスのようだという声もあり、ガイドスタッフに促されながら作品を隅々まで観察して思いを伝え合っていた。 図2 ワシリー・カンディンスキー《全体》1940年、油彩・キャンバス、81.0 ×116.0cm、東京国立近代美術館蔵 教室内では、接続トラブルに備えて担当教員がサポートして回り、必要に応じて控えの端末に切り替える等の対応が取られた。児童全員が普段の教室にいながら同じ作品を集中して鑑賞でき、ICT教育としても発展的な取り組みとなったといえる。 これらの実践の背後には、当館の一般向けプログラム「オンライン対話鑑賞」4 の継続がある。美術館職員のICT経験の蓄積とガイドスタッフのファシリテーション技術の維持により、学校側の希望や子どもの実態を踏まえたガイドが可能となってきた。スクールプログラムの一形態として、オンラインが徐々に定着し始めたようだ。 今後は、より安定した接続環境での実施を課題としつつ、来館しづらい層への対応や、来館とオンラインの併用等によってプログラムの柔軟性を高めていけるだろう。チャット等の機能を最大限生かしたプログラム立案の可能性にも期待できる。 いつか子どもたちが美術館でリアルな体験を楽しんでくれることを願いつつ、その充実につながるオンラインプログラムをこれからも考えていきたい。 註 一條彰子「コロナ禍の教育普及活動(2)─ ICTを活用したスクールプログラムの新展開」『現代の眼』635号、2021年、46-47 頁。 小学校から高等学校までの授業での活用を想定したデジタル鑑賞教材。https://box.artmuseums.go.jp/ 国立美術館の所蔵作品65点をカードにした鑑賞教材。 展示室で行う「所蔵品ガイド」の代わりに、2020年10月より美術館の一般利用者を対象に開始したオンラインプログラム。週1~ 2 回、不定期で実施。 『現代の眼』636号

自宅からの美術館デビュー――活動報告 おやこでトークONLINE

本稿では、当館で初めて開催したオンラインのファミリープログラム「おやこでトークONLINE」について報告する。2014年より継続してきた「おやこでトーク」がコロナ禍で休止となったことから、同企画のオンライン版として開催したものだ。実施日時は2021年8月16日(月)/23日(月)、各日10:30~11:30/14:00~15:00、年中~年長の幼児とその家族全44組が参加した。 対面の「おやこでトーク」では、ガイドスタッフ(解説ボランティア)とともに60分かけて3点の作品を鑑賞する。幼児が楽しめるアクティビティを含むギャラリートークが特徴で、色・形/身体性/ことば・お話の3つの視点を取り入れ、簡易な描画や工作、身体活動、お話づくりなどを通して幼児やその家族が美術館に親しむきっかけを作ってきた。本プログラムではそれらの経験と、2020年10月より開始したオンライン対話鑑賞1によって蓄積したノウハウとを組み合わせ、教育普及室とガイドスタッフがアイデアを出し合いながら企画した。加えて、幼児の活動の特性からオンラインでのコミュニケーションのみではなく触れられる教材を用いることとし、事前に「美術館からのお手紙」を郵送した。プログラムの大まかな流れは以下の通りである。 [当日60分]事前-教材(お手紙)の送付-ガイダンス[10分]教材の使い方、美術館の紹介-ギャラリーツアー[15分]高村光太郎《手》まねっこしよう!対話鑑賞[30分]和田三造《南風》いろをさがそう!なりきりチャレンジ!まとめ[5分]-ひみつのふうとうを開封プログラムの流れ まず、プログラム数日前までに美術館からのお手紙として教材が届く2。幼児向けの封筒2つと保護者向けの参加案内だ。封筒のひとつはプログラム前に開けるもので、アクティビティで使用する準備物(今回はタオル)や日時を記した招待状とワークシートが入っている。ワークシートは3つの「ミッション」を達成するごとに保護者からシールをもらえる仕組みだ。「ひみつのふうとう」の表書きの封筒は指示があるまで開けないよう指示されている。 展示室で案内するガイドスタッフ 当日はお手紙、タオルを手にウェブ会議システムZoomにアクセスする。挨拶の後、まずは展示室から接続しているガイドスタッフと高村光太郎《手》を鑑賞した。ミッション「まねっこしよう!」では、さまざまな角度で映る彫刻を見ながら子どもたち自身の手で同じ形を作り、カメラを通して見せ合った。続いてブレイクアウトルームに分かれ、3~4組の家族とガイドスタッフ2名による対話鑑賞が始まる。和田三造《南風》では2つのミッションが課された。「いろをさがそう!」は、招待状入りの封筒と同じ色を絵の中から見つける遊びだ。子どもごとに別の色が送付され、それぞれ自分の色を探して楽しんだ。「なりきりチャレンジ!」では描かれた場面について家族と話し、人物になりきってポーズをとる。用意したタオルを使用し、頭に巻いたり、風になびかせたりと海の男たちになりきった。ミッションをすべて達成したら、全員で「ひみつのふうとう」を開ける。中にはミッション達成証、今日見た作品の紹介カード、アンケートが入っている。 教材1(招待状、ワークシート) 参加後アンケートは回答27票、平均満足度は5点満点のうち4.41で、幼児、保護者とも楽しめたようであった。また、今後してみたいこととして、対面またはオンラインでのプログラム参加以上に「東京国立近代美術館に子どもと行ってみたい」の回答数が多く、実際に来館し来場者アンケートにコメントを残してくれた家族もいた。「コロナ禍&下の子の世話で、なかなか外出ができない中、美術館に行ったような体験ができ、とても楽しかったです。」「自分宛にお手紙が届いていたのが、とても嬉しかったみたいです。母も、子どもと鑑賞するときのヒントをもらえました。」などの記述もあった。海外、国内遠方からの参加もあり、オンラインならではの範囲で幼児やその家族が美術館に親しむ機会を提供することができた。今後の課題としては、より参加しやすい日程での実施(ギャラリー中継のため休館日=平日の実施であった)、音声・映像の安定した配信が考えられる。当館展示室のネットワーク環境は強靭とはいえない部分もあり、現状ではプログラム構成の工夫によって補う必要がある。教材の事前送付は効果的であったため、引き続きプログラム内容とともに充実させていきたい。 教材2(ひみつのふうとう) 註 細谷美宇「コロナ禍の教育普及活動(1)——代替プログラムでの新たな試み」『現代の眼』635号、2021年、44–45頁。 海外からの参加者にはPDF化した教材をメールで送信した。 『現代の眼』636号

「MOMATコレクションこどもセルフガイド」のデジタル化継続性を意識した鑑賞教材のデザイン―大岡寛典氏に聞く

東京国立近代美術館(以下、東近美)は、2021年3月にデジタル鑑賞教材「MOM@T Home こどもセルフガイド」1(以下、デジタル版セルフガイド)を公開した。本教材は、東近美で2008年から連続して制作してきたワークシート「MOMATコレクションこどもセルフガイド」2(以下、こどもセルフガイド) をデジタル化したWebアプリである。制作は、こどもセルフガイドのデザインを手がけた大岡寛典氏に依頼した。今回は大岡氏に、こどもセルフガイドのデザインとそのデジタル化についてお話をうかがった。 聞き手・構成:細谷美宇(企画課 特定研究員)-2021年5月11日オンラインでのインタビュー MOMATコレクションこどもセルフガイド(印刷物) ――こどもセルフガイドをはじめて制作したときのお話を聞かせてください。 スクールプログラム・ガイド3や企画展のセルフガイドをやらせていただく中で、コレクション展に対してもセルフガイドを継続的に作っていきたいという話をいただきました。企画展のガイドは内容次第でデザインを変えるけれど、コレクション展対象の場合は、ずっと連なって長く手掛けられる継続性が一番大事だと思って、コストをできるだけ削減しつつ、表はフルカラー、裏は一色刷りに統一しました。 ――こどもセルフガイドは作品1点につき1枚のカード状で、会期ごとに出品作に合わせた6枚を組み合わせて使っています。はじめはカードの種類が少なく、毎年少しずつ作り足してきました。最初から徐々に増えることを想定し、継続性を意識してデザインされていたのですね。 展示替ごとにカードも入れ替えるという使い方まで含めてのデザインでした。長いスパンで使われていくことを認識していないと、続けるのが段々と苦しくなったりとか、途中で版型や形式が変わったりとかする。お金をかけてその時だけのものを作っても、ずっと続けられないじゃない? だから逆に引き算でやらないと、って。在庫の管理とかもあるし、予算的にも無理がない形で続くことが一番だと思ったんですよね。デザイン的に奇をてらった、ものすごく斬新なものを作ったわけではないと思っています。 ――狙い通りに10年近く順調に作り続け、今では50種類以上のカードを揃えています。カード1枚の中での作りもある程度揃えられていますが、これはどうデザインされたんですか? 試作版4の段階で、表が問いかけで裏が答えという作りでした。子ども向けなので総ルビにして、細かい解説文の部分と、パッと見て一発で分かる子どもが読む部分を分けましょうとか、そういう大まかな作りは原稿を丁寧になぞっていった感じです。読みやすさなどのデザイン的な配慮はした上で、詰め込みすぎずわかりやすい構造になりました。印刷物の段階でデザイン性を上げるために文字を小さくしたりとかしなかったことで、結果としてデジタル化した時に画面が小さくても字が十分読めたんですよね。 同じ形式で作り続けてある程度の蓄積が出来たことが、今回のデジタル化に繋がったと思います。時が経つと当然変えたくもいじりたくもなるけれど、途中で版型変えたりとかしなかったのが良かったんでしょうね。ジャンルや制作年代が偏らないように追加の作品が選ばれたり、技法について追加されたりして、セルフガイドのラインナップとコレクションの網羅性との歩調が合っていったと思います。 ――十年前ぐらい前にも一度、アプリ化・デジタル化のご相談をしたことがありました。当時は開発費がすごくかかると聞いて流れちゃいましたけど。今回はコロナ禍の直前、2019年秋にデジタル化したいとご相談しました。 元々、印刷物もデザイン時はデジタルデータとして扱っていて、入稿時にはPDFにするわけです。それをそのままWebベースで公開するという方法はありました。カードの表裏で一つのPDFにして、それを一覧にしたウェブサイトを作るのはどうだろう、って。 ちょうどその時期、Glide5というWebアプリを使ったプログラムガイドも作っていて、可能性を感じていました。2019年の国際マンガ・アニメ祭Reiwa Toshima(IMART)6のカンファレンスのプログラムですね。紙でも作るけど、アプリもいいんじゃないって話で、登壇者のプロフィールやセッションの予約ができるWebアプリを作りました。汎用性もあるし、制作の過程でデータベースを作って紐づけるから、全体の構造がすごくわかりやすくなるのでいいなと思って。 こどもセルフガイドのデジタル化も、単純にPDFをダウンロードするだけより、今まで作ってきたものをもう一回ちゃんとデータベース化して、今後増えるのにも対応したらどうだろうって考えました。そこで試作版は、ひとつはWebベース、もうひとつはGlideを使ったWebアプリと、2種類提出しました。 デジタル版セルフガイド(利用イメージ) デジタル版セルフガイドの各ページ ――プロトタイプは、Webアプリの方が圧倒的に使いやすかったんです。PDFだとダウンロードするかビューワーを使わざるを得ませんが、アプリだと同じ画面の中で遷移できるところとか。それで、運用面がクリアできるならぜひこちらでとお願いしました。 デザイナーが作る部分と美術館で運用する部分の作業の振り分けも必要です。展示替えのたびに業者に修正を依頼するとか、そういう運用面の煩雑さは避けたいですよね。デジタル版セルフガイドのデータは、Google Workspace(旧Google Suite)のビジネスアカウントを取って、そこに全て格納しています。一つのスプレッドシート上にデータベースを作って連携させていて、それをいじればアプリに即時に反映されます。この作業はデザイナーいらず、つまりノンデザイナーでできるわけです。それって大事かなって思ったんです。 アプリ化によってパッケージとして一つの画面の中で完結するし、ソートなどで見る側の利便性も上がって、いろんな可能性が出てきますよね。タイミング的にもちょうど良かったと思います。皆がスマホを個人で持つ時代になりましたから。10年前の(デバイスの)解像度だったら文字が読めなかったかもしれない。そういった意味でも、実現する環境が整ってきたところだった気がします。 ――元々は展示室だけで使うつもりでしたが、コロナ禍の臨時休館を経験して、一般公開版をリリースすることになりました。やはり時代に後押しされていると感じます。 これからデジタルデータを活用したいろんな試みが起こってくると思います。海外の美術館とかの事例を見てもすごいじゃないですか。パブリックドメインなんかの裁量も含めてレベル違いで進んでいると思う。そんな中で国立美術館としてこういった事例が示せたのは大きな一歩じゃないかな。東近美でやる事って波及力があると思うんです。地方の美術館とか、モデルケースが前例としてあるとやりやすいんじゃないかって。チャレンジングな試みをしていることがうまく伝わるといいですよね。 デジタルデータ活用って、予算がある館が派手な3DCG作るとか、3Dのくるくる回るアプリ作るとか、そういう風に思われがちだけれども、デジタル版セルフガイドのような作りなら、一回構造さえ作ってしまえば中身を変えることで他でも使えるようにできるんですね。僕としては、うまく運用できるようになった段階で基本的なフレームを公開してしまおうと思っているんですよ。で、他館でも画像を準備してデータベースを作れば同じものが作れるようになると。最終的な目標はそこの部分なんです。デジタルで一から立ち上げるのもいいけど、今まで積み上げてきた印刷物なんかの資産があるなら、それをベースにノンデザイナーで予算をかけずに簡単に作れる方法があるよって伝えたいですね。各館それぞれの状況に合わせて、共有できる部分は共有して、持っている資源が活用できればベストだと思います。 Webアプリはオープンソース、オープンデータという流れの中で使われていくものだと思っています。使い続ければ仕様変更とかはあるかもしれませんが、権利的に改悪されるようなことはおそらくはないと思うし。今回のトライアルについても、運用も含めた知見がどんどん公開されてほしいですね。 話はズレるんだけれども、工芸館が金沢に移った7じゃない? スマホ用の鑑賞ツール8で面白かったのがあるんです。すごく長いPDFで、シンプルな作りだけど、これも一つの発明だよねと思って。真似しようと思えばできるんじゃないかな、これいいなと思って見てたの。 デジタルデバイスを使った鑑賞体験はそれぞれ(の機器)に合わせた形に変わってくんだろうね。色んなアプローチがあっていいと思うんです。例えば展示室内のひとつひとつの作品にQRコードをつけるとか、簡単にできることはまだあるし、皆がおたおたしないでやれることをやっていけるといいですよね。 作品をもっと楽しむセルフガイド(国立工芸館) ――最後に、デジタル化に関わらず、美術館の教育普及活動について展望などありましたらお聞かせいただけませんか? ある層にとっては、美術館や美術の楽しみが、インスタ映えとかバズるとかの写真を撮る行為に集約してるじゃないですか。企画側としてもバズらせることがナンボみたいな、広報ミッションと一緒になっている状況があると思う。一つの楽しみ方としていいとは思うけれども、そっちに行き過ぎだなって思ったりはします。誰しもがカメラを持っているという状況と、もう一歩踏み込んだ鑑賞とかをくっつけられる方法は何かあるはずで、そこから教育普及の違う形も見えてくるんじゃないかな。 東近美で写真が撮れることには意味があるんですよね。国民の財産だからでしょ。美術館はエスタブリッシュな人たちのものじゃなくて、自分たちの共有の財産だから常設展は皆が撮れるんだよっていう、超シンプルな事が残念ながら共有されていないと思うんです。そこから始まることが、普通の人たちの持っている写真を撮りたいって欲求とかと美術館がリンクする一つのポイントになるのかもしれません。 教育普及というジャンルの事は考えれば考えるほど色々な魅力があって面白いです。それに携わるデザインの可能性もまだいっぱいある。今回もセルフガイドをデジタル化したいっていう話からまさかこんな風に広がるとは思わなかったので、きっかけがあればまた色々と実験したいですね。 註 一般公開版:https://momat-home.glideapp.io/ A5サイズのカード6 枚と表紙1 枚をリング留めした書き込み式のワークシート。MOMATコレクション展に来場した小中学生に無料配布。カードの組み合わせは出品内容に合わせて会期ごとに変更される。 学校団体での来館を検討する教員向けのパンフレット。 こどもセルフガイドの試作版および初版は藤田(当時の旧姓:山口)百合氏(当時企画課研究補佐員)によって執筆された。 Glide Apps。Googleスプレッドシートをデータベースとして利用し、簡単なPWA(プログレッシブWebアプリケーション)を自動的に生成できる。作成されたアプリはダウンロード不要で、標準的なブラウザ上で動作する。 https://culturecity-toshima.com/event/1055/ 東京国立近代美術館工芸館は2020年に石川県金沢市に移転した。現在の正式名称は国立工芸館。 「国立工芸館石川移転開館記念展Ⅰ工の芸術─素材・わざ・風土」での「作品をもっと楽しむセルフガイド」。デザインはUMA / design farm。 『現代の眼』636号

MOMAT支援サークル 設立から6年を経て─現状と今後について

美術館入口の石垣に設置されているプラチナパートナーのプレート 東京国立近代美術館は2016 年、企業に特化した美術館支援制度として「MOMAT支援サークル」を設立しました。これまでの国立美術館は、美術館サイドがご寄附という形で受動的にご支援を受けることが一般的でしたが、MOMAT支援サークルでは、企業と美術館、双方が求め、望むところを叶えるような相互関係を「オーダーメイド」で築いていけるよう制度設計をしました。例えば本制度では、3 種類のパートナープランをご用意し、ご支援いただく金額に応じて様々な特典をご提供していますが、パートナー企業は、支援の形態や充当先、美術館が提供する特典などを、それぞれのニーズによって選んだり、カスタマイズしたりすることができます。 また、パートナー企業同士が美術館に集まり、出会い、新しいビジネスが生まれる、新しい付き合いが始まるような展開を期待し、制度の名称を、人と人とが集い交流する場所という意味で「サークル」としました(英語の名称は「MOMAT Corporate Partnership」です)。そして、支援企業を「パートナー」と呼んでいます。設立から6 年が経ち、現在のパートナー企業は15社となりました。 さて、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されてから早2年が経過しました。美術館も感染予防や感染拡大防止に努め、入館者数を制限するための事前予約制度の導入や、入口での検温、手指の消毒、館内でのマスク着用のお願いなど、対策を徹底させています。また、2020年4月と2021年5月には、1ヶ月を超える臨時休館を経験しました。こうして、企画していた展覧会の中止や、会期の変更を余儀なくされ、また開館できても人数制限により入館者数が激減する事態となり、美術館の運営は非常に厳しくなりました。コロナ禍においては、多くの企業が減収に苦しんでおられますが、こうした厳しい状況においても、パートナー企業からのご支援が途絶えることはなく、変わらぬご支援をご継続いただいていることは、大変貴重で非常にありがたいことです。設立時に作成したパンフレットの中で、「MOMAT支援サークルは、パートナー企業の皆様と、効果的な長期にわたる関係を発展させていくことのできるシステムを目指します」と発信しています。まさにこの目標が現実のものとなったことを実感した2年でした。 一方、特別鑑賞会やプライベートイベントの実施、パートナー企業の社員の皆様やクライアントに向けてご提供しているコレクション展の無料鑑賞などは、人と人との接触を減らすことを求める感染予防対策や、美術館の臨時休館により物理的にご利用が不可能となるなど、コロナ禍においてはご支援に対する特典をほとんどご利用いただけない状況が続いており、新しい生活様式やウィズコロナの時代に適応するような新しい形の特典を考える必要性を感じています。 数年前より、これまで嗜好や趣味として捉えられていたアートが、ビジネスに必要な要素として企業研修や個々人のビジネスパーソンのスキルアップに取り入れられることが増えています。また、ご支援の目的も純粋な支援という形から、本業と連携できる形での支援を望む企業も増えてきています。こうした時流に乗り遅れることなく、パートナーの期待に応えられるよう、7 年目を迎える本制度もより充実させていきたいと思っています。 最後に、長きにわたり東京国立近代美術館をご支援くださっているすべてのパートナー企業に厚く御礼を申し上げます。 エントランスに設置された支援企業のプレート [プラチナパートナー]木下グループラグジュアリーカード株式会社三井住友銀行東海東京証券株式会社[ゴールドパートナー]三菱商事株式会社大日本印刷株式会社アバントグループ[シルバーパートナー]鹿島建物総合管理株式会社丸紅株式会社パシフィックコンサルタンツ株式会社日本電子株式会社セイコーホールディングス株式会社三井住友海上火災保険株式会社タカラレーベングループ月島倉庫株式会社(2022年1月現在) 『現代の眼』636号

村上早《かくす》2016年

村上早(1992–)《かくす》/2016年/銅版(リフトグランドエッチング、エッチング、アクアチント、スピットバイト[多色])/118.0×149.4cm/令和2年度購入 令和2年度に当館は、村上早さきの大型版画4点(購入2点、寄贈2点)を収蔵いたしました。そのうち《カフカ》(2014年)と《かくす》(2016年)の2点が、2022年3月18日から5月8日まで、所蔵作品展「MOMATコレクション」に展示されています。 版画は、美術館での展示が増えたことなども影響し、1980年代以降、大画面の作品も制作されるようになりましたが、一方で依然として求心的で繊細、緻密な作品も多いジャンルです。村上早は作品収蔵時にまだ20代という若手版画家ですが、その大きな作品は、他の現代美術と一緒に展示しても耐えうる力強さを備え、版表現の新たな展開を期待させるものとして、注目を集めてきました。 群馬県高崎市の動物病院を営む家庭に生まれた村上は、先天性の心臓病のため、4歳の時に手術を受けたことがあります。幼少期に受けた心臓手術や生死が隣り合わせの実家の動物病院における日常の記憶が大きく関わりながら、自身の心の傷と重ね合わせるかのように、村上は版に「傷」をつける銅版画制作へと向かい、意識的にその特性と向かい合いながら表現の可能性を追究してきました。恐怖や不安、苦痛、生と死などとの結びつきを感じさせるその表現は、私的な体験を出発点としながらも個人的な記憶を超えて、心やいのちといった根源的な問題にも深く関わっています。 《かくす》は銅版に散布した松脂の粉末の上から、直接腐蝕液を筆につけて描くスピットバイトという技法や色版も加え、線描や面の表現に拡がりを見せ始めた2016年の作品。一見すると、さわやかな青色が目を引く、空と天使が描かれた作品にも見えますが、よく見ると青いかたまり(ブルーシート)からは、克明に描かれた鳥の脚が突き出ていて、何も描かれていない人物の顔は、画面の縁で断ち切られています。ブルーシートに包まれた隠されたものと、羽をかかえてその場から立ち去ろうとする人物。単純化されたフォルムと太くて強い筆線による印象的な画面に描かれているのは、意味ありげで心穏やかならぬ、つかみどころのない場面です。 恐怖や不安にさらされた不穏さと繊細で傷つきやすい心のゆらぎが共存しながら、どこか夢か寓話の一場面のような幻想性も感じさせる村上早の作品は、見る者の想像力をさまざまに掻き立てます。 『現代の眼』637号

とけあう美人像「鏑木清方展」

鏑木清方(1878–1972)の描く美人画には、詩情豊かな自然や風俗のなかに溶け合うかのように女性像が描かれる。本展では、鏑木清方の描く嗜好と思考を抽出し、新たな側面の提示を試みる展示構成となっていた。つまり、鏑木清方の画業を編年的に編み、その変遷に特化したものではなく、第1章「生活をえがく」・第2章「物語をえがく」・第3章「小さくえがく」といったように清方という人物を語る際にしばしば象徴的となるワードが各章タイトルに付されはするものの、俯瞰的には画業を体系的にみつつも、本展趣旨にもあるように「美人画には当てはまらない多様な仕事」を、つまり画家のまなざしを浮き彫りにするものであった。それを象徴するように明治29(1896)年の《初冬の雨》と約60年後の《十一月の雨》ではじまる構成は、季節と生活との係りが画家にとって関心を寄せ重要な働きを示していたという裏付けともなり、展示意図が伝わるものであった[図1]。 図1 会場風景右:鏑木清方《初冬の雨》明治29(1896)年左:鏑木清方《十一月の雨》昭和30(1955)年、上原美術館蔵 こうした回顧展は時として記憶に溶け込んでいた物事を呼び起こしてくれるものであり、美術雑誌『藝術』1には以下のような記事が掲載されている。 今回大根河岸の三周氏は、故三遊亭圓朝より譲受けた百物語百幅を、圓朝の菩提寺なる谷中の全生庵に寄附した。その中には菊池容齋、渡邊省亭、松本楓湖、大蘇芳年、柴田是眞などの名手がある。また圓朝と尾上五代目とは親善であった関係から、久保田米仙の小坂部と、鏑木清方の百物語の二幅を、尾上梅幸に贈ることになり、さて一月少々幽霊を持込む話であるから、梅幸にまづ縁起を担ぐや否やと照会すると、そんな事は少しも気にしない、貰へるものなら貰ひたいとあって、物すごい画かママ全生庵と尾上家に納まった。 大根河岸の三周氏は、図録において今西彩子氏がふれているとおり、幕末から明治にかけての噺家・三遊亭円朝を後援した三河屋三周こと藤浦周吉である。円朝は、清方の父・條野採菊との交友、そして清方を挿絵画家への道へと後押ししてくれたことでもよく知られている。譲り受けた百物語百幅と記される幽霊画は、容斎、省亭、楓湖、芳年、是真とあることからも今、全生庵が所蔵する幽霊画・三遊亭円朝コレクションである。この幽霊画コレクションは、円朝自身の交友範囲を中心に形成されたものといわれ、円朝没後の大正11(1922)年12月22日に藤浦家から全生庵に寄贈されたことがわかっている2。続いて記事は、円朝と交流が深かった尾上五代目(五代尾上菊五郎)との関係から尾上梅幸に(ここでいう梅幸は六代目と思われる)米仙の小坂部と清方の百物語の二幅を贈ったという。梅幸の養父にあたる五代尾上菊五郎は、円朝から幽霊画コレクションを借りるといった交流の深さを示すやり取りも遺され(早稲田大学演劇博物館蔵)こうした間柄に起因するものであろう。はたして、記事からは実際に贈られたところまで確実に確認できず、尾上家に実際に収まったのだろうか。 図2 会場風景 撮影:木奥惠三右から2番目:鏑木清方《幽霊》明治39(1906)年、全生庵蔵 円朝の幽霊画は、7回忌を記念した明治39(1906)年に全生庵で展示され、その中から「七怪奇絵葉書」と題され絵葉書が発行されている。記事にいう米仙の小坂部は小坂部姫であろう。絵葉書もそのイメージを彷彿とさせるものである3。同様に清方の百物語は、行灯の明かりに浮かび上がる女性が平伏す様な姿勢で顔をみせず、盃台に載せた茶碗を差し出し、艶麗な雰囲気を醸し出す本展出品の《幽霊》と同定できるだろう[図2]。物語を多く絵画化した清方は本展にも出品される《幽霊図扇面》や「卯月の潤色」を画題とした《朧駕籠》など幽霊をモチーフとした作品をいくつか描いている。清方は円朝とは親身の間柄で円朝の後援者藤浦家とも親しい付き合いであったことを考えると7回忌にちなみ、同家から制作依頼されたということだろうか。時代はややずれるが、清方は明治42(1909)年、柏舎書楼から刊行された泉鏡花による序文にはじまる『怪談会』に話を寄せ、装丁も手掛けている。発行の経緯は不明であるが鏡花に深くかかわる人たちが集まり、明治41(1908)年6月20日発会の「鏡花会」に係る人物が『怪談会』には多いという。そして清方は「鏡花会」に第2回から名を連ね、『怪談会』刊行まで鏡花を中心とする何らかの怪談会が開かれていたとも考えられている4。清方と鏡花との係りは、明治34(1901)年8月以降で、その後、鏡花作品の挿絵や装丁を手掛けていくので怪談譚から幽霊画というつながりも制作を依頼するうえで、乖離はなかったのだろう。 註 『藝術』1巻2号、藝術通信社、大正12(1923)年2月5日 安村敏信「全生庵の幽霊画コレクション」『幽霊名画集』普及版、全生庵、1999年7月1日 「七怪奇絵葉書」は『幽霊画集〈普及版〉全生庵蔵・三遊亭圓朝コレクション』(ぺりかん社、1995年7月10日)に挿図として掲載され確認することができる。 東雅夫「おばけと鏡花と春陽堂」『泉鏡花(怪談会)全集 影印』東雅夫編、春陽堂書店、2020年5月11日 穴倉玉日「“鏡花会”とその周辺」『泉鏡花怪談全集』同前 『現代の眼』637号