の検索結果

の検索結果

ピーター・ドイグ作品で物語をつくろう! 第3週入選作品(2020)

『この人はだれ?何をしているの?』『このあとどうなるのかな?』 どこか懐かしくて不思議なピーター・ドイグの作品をみていると、想像がどんどん広がります。あなたの心に浮かんだストーリーを、短い文章にして応募してみませんか?「遠くて美術館に行けない…」そんな人でも大丈夫です! 対 象: 小学生・中学生・高校生応募期間:2020年8月4日(火)~8月31日(月) 第3週 8/18(火)~8/24(月) 【第3週】は、62通のご応募がありました!ご応募ありがとうございました♪審査の結果、今回は入選作品13点、そのうち「研究員のイチオシ!」作品3点を選出しました。今週は「ピーター・ドイグ展」を担当した桝田主任研究員も審査に加わっています。 研究員のイチオシ ピーター・ドイグ《ブロッター》1993年、油彩・キャンバス、249×199 cm、リバプール国立美術館、ウォーカー・アート・ギャラリー 北澤陽菜さん(高校2年生) また来たのか。君は毎日俺に会いに来ては友達ができないだとか、親に叱られるだとか、聞かされるのはこれで何回目だ…?こちらの身にもなってほしい。君は俺に比べたら充分幸せ者じゃないか。俺なんて友達をつくるどころかこの凍った湖から出ることすらできないのに。そんなことを考えながら黙って彼の話を聞いていると、不意に彼が「僕は君になりたい…。」と言った。あぁ、そうか、最初からこうすれば良かったんだ。俺は彼に手を伸ばす。……「なぁ、湖の中の居心地はどうだ?」 研究員からのコメント 少しこわい結末から星新一のショートショートを思い出しました。絵は入れ替わる前なのか、それとも後なのか。それによって見方が変わりますね。(企画展室 桝田) ピーター・ドイグ《赤いボート(想像の少年たち)》2004年、油彩・キャンバス、200×186cm、個人蔵 谷本優真さん(小学4年生) このジャングルには、時々「人間」と呼ばれる生物がやってくる。その「人間」とやらは、実に奇妙だ。なんたって、バランスの取りにくい二足歩行なんだ。しかも歩くだけじゃなくて、走ることまでできる。僕に追いかけられて、逃げ切れるほど速くはないけど。さらに、やる事も奇妙だ。このジャングルをあんな風にしちゃうなんて。ジャングルは、最初からあんな奇妙じゃなかった。あれは、「人間」がゴミを捨てたりして荒らしたせいなんだ。おかげで、葉の色も幹の色もおかしくなって、木もぐねぐねと曲がり始めた。最近は川まで緑色に濁ってしまった。いずれ茶色になるだろう。おっと、自己紹介が遅れたね。僕は、ジャガー。水の中でも速く泳げるし、地上も速く走れる。だから、僕は見張っているんだ。今日もまた「人間」が舟に乗ったまま、こちらを見ている。あいつらがもし上がってくるなら、追っ払ってやる。なぜかって、それは僕のすみかを汚すからさ。 研究員からのコメント 絵を見る視点を語り手(ジャガーの目線)として捉えているところが良いですね。「人間」たちも不安そうに見えます。(企画展室 桝田) ピーター・ドイグ《ポート・オブ・スペインの雨(ホワイトオーク)》2015年、水性塗料・麻、301×352cm、作家蔵 わたしさん(中学2年生) 「助けなきゃ、僕の大事な友達!」足音を忍ばせてそっと近づく。そう、あれはほんの三十分前のこと。僕は毎日の日課である散歩をしていたんだ。すると突然後ろから何か大きな物がぶつかってきた。僕はその場に倒れ込み、気がついたら幽霊になっていた。訳も分からずその場に立ちつくしていると、どこからかサイレンの音が聞こえてくる。「○○近くで野生のライオンの目撃情報がありました。みなさん気をつけて下さい。」僕の友達がいる場所の近くだ、そう思って急いで駆けつけると、最悪なことにすでにライオンはそこにいた。もし彼がすぐ近くにライオンがいることを知らなかったらどうしよう。彼が襲われるのだけは阻止しなきゃ。でもドアのすぐ前には腹を空かせたライオンがいる。僕はそっと後ろから近づく。幽霊になっても何故か気配を消そうと必死になってしまう。そのとき、ドアがゆっくりと開き始めた。待ってくれ、ドアの前にはライオンが…「危ない!」 研究員からのコメント 突然、透明人間になった僕。友達を助けるためにライオンに近づく、緊迫した場面の臨場感がよく伝わります。ドアの小窓には確かに「友達」らしき人影が。この後どうなるのか気になりますね。(教育普及室 浜岡) 入選作品 ピーター・ドイグ《ブロッター》1993年、油彩・キャンバス、249×199 cm、リバプール国立美術館、ウォーカー・アート・ギャラリー 岩竹まえさん(中学3年生) 彼は反応が鈍いせいで、またしても仲間の目にした美しきものを見逃してしまった。それはユキウサギだ。仲間が歓声をあげる中、彼だけはそちらを振り向けずにいた。結局その姿を捉えられなかった。今朝の出来事を思い返すうちに、彼は自己嫌悪に陥ってゆく。あてもなく歩き続け、山を越えた先の小さな湖に辿り着いた。気分が沈むと必ず来る場所だ。冷たい湖にそっと足を踏み入れた。いつも通りに湖の真ん中まで進んだ。突然、強い北風が吹くと、彼は別世界にいた。そこには黒く澄んだ瞳をもち、凛々しく真っ直ぐに立っている男がいた。寒い冬の柔らかな陽光に照らされて眩しく輝いていた。男に見入っていた彼はふと我に返った。その男は湖面に映る自らの姿だったのだ。彼は純真さという自分の美点を思い出した。そして、はにかんだように微笑み、しばらく湖の中に立っていた。雲間から暖かい光が降り注いできた。 サキコさん(中学3年生) 自分を映すものが嫌いだった。鏡も水面も。あの日、愛犬のハルは水難事故で亡くなった。でも、僕がもっと強かったら死なずにすんだ。その日から自分を映すものが嫌いになった。ちっぽけで弱い自分に気付いてしまうから。もう泣かない。そう思っても涙を溜め、落ちないように我慢している自分が水溜りに映る。あの日から何も変わっていない。かっこ悪い。ある冬の日、気付くとハルが亡くなった池の浅瀬に足を踏み入れていた。またちっぽけな自分の姿を水面に見た。大好きだったハル。ごめんね。ごめんね。自然と気持ちが溢れてきた。目の前がぼやける、違う、これは水面が揺れているからだ。僕が泣いているんじゃない。でも、溢れた涙は止まらなかった。ふと顔を上げるとまるでさっきとは違う景色に見えた。池が涙を吸収し寄り添ってくれているような気がした。水に映る僕も少し強くなったような気がした。ねぇ、ハル、僕もう泣かないよ、ホントだよ。 ピーター・ドイグ《オーリン MKⅣ Part2》1995~96年、油彩・キャンバス、290×200cm、ヤゲオ財団コレクション、台湾 はしもとみちるさん(中学2年生) ある日あったスキージャンプ大会。みんな大会がおわり、帰り始めたころ突然とんだ男の人が1人いた。しかも、大会で優勝した選手よりもあきらかに高くとんでいる。まだその場に残っていた人は目をみひらいた。しかし、その飛んでいる、ういている本人はというととても無表情。一回とんだあと、何もなかったかのようにその場を去っていった。それを見ていたこの大会で優勝した男は、何かを思い出した。三年前、一番のライバルだった奴だ、と。その男は突然姿を消し、そして今、もっともっと上達して、帰ってきたのだと思った。彼の心は燃えたことだろう。 ピーター・ドイグ《ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ》2000-02年、油彩・キャンバス、196×296cm、シカゴ美術館 斎藤美月さん(小学6年生) 「鏡の湖」 太陽が沈み星が点々と光りだしたとき、一軒の家の中に光がともった。森は黒くその家は特に目立っていた。中には、家に住むおじさんとその友達がいた。「これから何しようか」おじさんは聞いた。友達との時間は無駄にしたくはない。しかし、やることが思いつかない。「一息入れて散歩でもしよう」友達が言った。二人は家から続く長い橋を渡った。湖には、たくさんの星が鏡のように映し出されている。二人は門を出て歩き出した。外は肌寒い。しかし、夜とは思えない明るさ。「きれいな景色だね」「冬にしか見れない景色だよ」会話をしていたらもう門に戻ってきた。その時二人は驚くものを見た。遠くの方にオーロラが輝いていたのだ。何色も色を変え、湖もその様子を映していたので湖まで虹色に輝いていた。その様子を二人はオーロラが消えるまで眺めていた。 水性ペンさん(中学2年生) 手が届きそうな程の星が輝く夜のこと、突然現れた細くて長い道を、動物達は距離をとって見つめます。ここは世界の片隅にある、自然豊かで静かな場所。葉の色が変わっても、葉が落ちても、それはそれは美しい景色なのです。一年中変わらない澄んだ空気。しかし今夜はいつもと違う、何かが起こる、そんなことを動物達はささやいています。道が現れると同時にオーロラが空を覆い隠し、まるでこの世界ではないようです。すると道から、2人の老人が歩いてきました。「やっとだ。やっと着いたぞ!もうこの道何年歩いてきたんだ?10年、20年、30年…。」「子どもの頃に別の世界に行ってみたいと言って、方法を見つけるまでは早かったがなあ。」「こっちの世界は魔法使えるやつおらんらしい。」「ほう、色々と不便そうじゃな。」ここは世界の片隅にある、自然豊かで静かな場所。そして、この世界と別世界をつなぐ道の、入口である。 ピーター・ドイグ《ラペイルーズの壁》2004年、油彩・キャンバス、200×250.5cm、ニューヨーク近代美術館 澤田結奈さん(高校1年生) ある夏の日に、少し年のとった男性が橋を渡っている。外は晴れているのに、なぜかさをさしているのだろうか。今にも道に倒れてしまいそうだ。この男性は、奥さんとケンカをしてしまい、家を出てきてしまい何か体力をつけるために食べものをさがしている。これ以上、日に当たると倒れてしまいそうなので、ゴミ箱に捨ててあったぼろぼろのかさをひがさがわりにして歩いている。どうしようもないからこのままUターンして家に帰ろうか。と自分の影をみながら考えているそうだ。 一般生徒さん(中学2年生) 久しぶりにここに来た。ここは僕が子供の頃に住んでいた場所だ。この場所があんまり変わってなくて少し安心した。でも子供の頃を思いだすと、少し、ほんの少しだけ寂しいような気がした。ここから見える景色も相変わらずきれいだった。けれど子供の頃より儚く見えた。僕は思い出に浸りながら少し歩いた。今の生活や環境に不満があるわけではない。むしろ楽しいくらいだ。子供の頃が特別僕の人生で充実していたとも思わない。けど僕はまたここに来ようと思った。 ピーター・ドイグ《ピンポン》2006~08年、油彩・キャンバス、240×360cm、ローマン家 海野愛乃さん(中学2年生) 火を噴いたゴリラがこちらに突進してくる、そして飛びかかる!なんていうシーンで目が覚めた。ふと上を見るとダレカが心配そうにのぞき込んでいる。いや正確には彼の透明な顔がのぞき込んでいるような気がした。ダレカに会ったのは50年前。まだ10才だった私は1人で卓球をしていた。しかし1人では寂しかったから「誰か遊ぶ人いないかな」と呟いたのだ。もちろん誰もいないと思っていたから「ここにいるよ。ダレカっていうんだ。」と返事が返ってきたときには驚いた。しかしすぐに透明人間の子供だという彼と私は仲良くなったのだ。「今日も卓球、やるかい?」いつものように彼は聞いてきた。いつからだろうか。毎朝彼とこうして過ごすのが習慣になっていた。そしてなぜかそうすることが無性に嬉しかった。もしかしたら変わらない友情を感じれるからかもしれない。私達は裏庭の思い出の詰まった卓球台へ行くといつものように、真剣にでも楽しく打ち合い始めた。 ピーター・ドイグ《スピアフィッシング》2013年、油彩・麻、288×200cm、作家蔵 まーちゃんさん(中学1年生) ここは夢の世界。人は寝ている間、夢の世界に来ている。そして、目が覚めると、もとの世界へと戻っていく。境界線を越えて、帰るのだ。たいていの人は、自分でも気づかないうちに帰っていくから、境界線がどこにあるかを知らない。知っているのは、番人だけだ。番人は、自分で帰らない人たちを、帰らせる仕事をしている。 私はもう何日もここにいる。気がついたら、ここに立っていた。なぜか、オレンジ色のウェットスーツを着ている。しばらく立ちすくんでいた私は、近くに島があることに気がついた。もしかしたら、誰かいるかもしれないと思って、島に上がった。しかし、島には誰もいなかった。島を一巡りした後、私はボートに戻った。すると、ボートの上に女の子が座っている。彼女は、黄色いコートを羽織り、うつむいている。何故だかわからないが、彼女を追い出そうとは思わなかった。 ピーター・ドイグ《ポート・オブ・スペインの雨(ホワイトオーク)》2015年、水性塗料・麻、301×352cm、作家蔵 おはなさん(高校1年生) 「もう動けねー。」俺は元々動物園に居たライオンだ。毎日ご飯を与えられ、寝て、人間に見られるそんな毎日が嫌になっていた。ある日俺の飼育員がいつものようにご飯を持って来た。だがそこには俺の大好物の馬肉が無かった。俺は毎日イライラしていたものが爆発して脱走してしまった。あの時は、無我夢中で走っていたから何も思わなかったが今後悔している。後先も考えずに脱走してしまったこと。結果今俺は腹ペコで動けず、ヘトヘトだった。帰りたいと思ってもここがどこかも分からない。俺はここで死ぬのかと思ったら怖くなった。「神様。もうあんなこと思わないから帰してくれ…。」俺は気づかなかった。後ろから聞こえてくる足音に。

ピーター・ドイグ作品で物語をつくろう! 第4週入選作品(2020)

『この人はだれ?何をしているの?』『このあとどうなるのかな?』 どこか懐かしくて不思議なピーター・ドイグの作品をみていると、想像がどんどん広がります。あなたの心に浮かんだストーリーを、短い文章にして応募してみませんか?「遠くて美術館に行けない…」そんな人でも大丈夫です! 対 象: 小学生・中学生・高校生応募期間:2020年8月4日(火)~8月31日(月) 第4週 8/25(火)~8/31(月) 【第4週】は、98通のご応募がありました!ご応募ありがとうございました♪審査の結果、今回は入選作品16点、そのうち「研究員のイチオシ!」作品4点を選出しました。物語の募集は終了しましたが、これからも「ピーター・ドイグ展」をはじめ東京国立近代美術館の企画をお楽しみいただけたら嬉しいです。 研究員のイチオシ ピーター・ドイグ《ブロッター》1993年、油彩・キャンバス、249×199 cm、リバプール国立美術館、ウォーカー・アート・ギャラリー 緑川修平さん(中学1年生) 僕の住む町は、寒い小さな町だ。自然が豊かで大人はチーズとワインを楽しんでいる。子供たちは、毎日、温かいミルクとパンを楽しんでいる。この町は森が多く町の至る所に木々がありとても静かな町だ。そのはずれに小さな湖みたいな池がありその池の近くを毎日散歩することが日課である。そこによく見かけるおじさんの行動がいつも気になっている。凍った池を足でなぞっている。僕はその姿が楽しそうにも見えなにかを打ちけそうとしているようにも見えていた。それが不思議で気になってしまう。別に見なければいいものを。でもやっぱり気になってしまう。この光景を何度見ただろうか。声をかけようとするが聞きそびれている。もし声をかけたら毎日の散歩がかわってしまう。明日もこの寒い朝におじさんは立っているだろうかなどと思い何となく散歩が楽しみになってきている今日この頃。 研究員からのコメント 「気になるけど話しかけられない」という小さな葛藤を、僕が楽しんでさえいる様子が面白いですね。この絵が僕の眼に映る光景だと思うと、おじさんが気になって自然とじっくり見てしまいます。(教育普及室 浜岡) ピーター・ドイグ《ラペイルーズの壁》2004年、油彩・キャンバス、200×250.5cm、ニューヨーク近代美術館 野村遼大郎さん(中学1年生) いつも男は漁が終わった午後過ぎにトラガレット・ロードを歩いている。この時間の風は発電所の鼻を刺すような臭いを海へ運んでくれる。車道の向かいにメソジスト教会と治安裁判所があり、その先の街路の角に目当てのレストランがある。今日みたいな日はテラス席からグリルを眺めつつ珈琲の香りを楽しむのが最高だ。脇のラペイルーズ墓地の古びた墓や共同墓が雑然と並んでいるのが壁越しに目に入る。子供の頃、暗くなったこの歩道で祖父母の手を握ると優しい笑顔があったのを思い出す。その二人も今はこの壁の向こうにいる。海に向かって吹く乾いた風にスティールパンの陽気な音色が重なった。今日は帰りに花束を買おう。 研究員からのコメント 壁沿いの道を取り巻く建物と匂い、音、空気へと情景が広がりますね。お洒落アイテムがたくさん出てきて小説のワンシーンのようです。(教育普及室 細谷) ピーター・ドイグ《スピアフィッシング》2013年、油彩・麻、288×200cm、作家蔵 星野夏葉さん(中学3年生) 「お嬢さん。ここの魚を食べると体の中の悪いやつが消えて元気になるんだ…元気になりたいんだろう?ほら、これを食べるんだ…」「はい…」 幼い頃からひ弱だった私は人生の殆どを病院で過ごしてきた。けれど今日の夜、このオレンジ色の男が突然私の目の前に現れて、こう言った。「病院から出て元気になりたくないか?」正直、病院ばかりの生活にうんざりしてた私は、この男の言葉を信じて、病院から逃げ出してきた。そして今、この魔女のスープみたいに気味の悪い湖にやって来た。 「でもその魚…本当に体にいいんですか?こんな綺麗とは言えない湖にいる魚なんて食べられません。」「そんなこと言うんじゃない。食べるんだ…」「そんな…私嫌です。」「食べるんだ。」「怖い…」「口を開けろ…」「はい…」パクっ…ウエっ何この味。毒みたい。あっ、あっ…あれ?目の前が暗くなっていく… 「お嬢さん。手術無事成功しましたよ。」目を開けるとそこは病院だった。 研究員からのコメント 良薬は口に苦し。あやしさ満点なのに、謎の男と少女の会話はどこか可笑しくて何とも不思議なお話です。毒の味がするという魚はどんなビジュアルなのか気になります。(教育普及室 浜岡) ピーター・ドイグ《ポート・オブ・スペインの雨(ホワイトオーク)》2015年、水性塗料・麻、301×352cm、作家蔵 すーさん(中学3年生) 見えているものだけしか信じない?そんな君に良いモノをあげよう。これだよ、この玉を通して世界を見てごらん。ね、色々見えてきたでしょう?わからない?じゃ、教えてあげる。黄色い建物のそばを歩いている男の人。よく見ると透けてるよね。あの人、もう亡くなっているんだよ。何か未練があったのか、まださまよっているんだ。あっ、目の前にライオンがいるね。傷だらけだし相当弱ってるね。魂がぬけかけている。痩せているし、食べ物がなくて町まで来ちゃったのかな?扉の内側にも人が見えるって?玉がなくても見えるはず。輪郭もしっかりしているし、彼らは実体で、生きている人だよ。これでわかったよね、この世は実体のものと実体じゃないものがまじりあってるんだ。あなたの周りにも… 研究員からのコメント 実体のあるものとないもの、見えているものといないもの。一枚の絵の中でいくつもの層が重なっている感じがお話で楽しめました。(教育普及室 細谷) 入選作品 ピーター・ドイグ《ブロッター》1993年、油彩・キャンバス、249×199 cm、リバプール国立美術館、ウォーカー・アート・ギャラリー 梶山詩苑さん(中学1年生) 真冬のある日、雪がしんしんと降る中で男の子が湖の上にたたずんでいました。私は、こんなに寒いのに何をやっているのかと思ったら、ふと違和感を覚えました。こんなに寒いのにもかかわらず、湖の水が凍っていなかったのです。男の子の立っている場所の水はうずを巻いていて、水は凍っていないことを表していました。それにもう1つ不思議なことに気づきました。いつもの湖よりも明らかに水深が浅いのです。もとから水深が深い湖ではありませんが、少なくとも男の子の腰の位置までは水があったはずです。おそらくこの男の子はそれらの謎が気になり、湖に来たのでしょう。私もこの謎が気になったので、行ってみることにしました。湖にはまだ男の子がいたため、まず男の子の所に向かおうとした瞬間男の子が消えてしまいました。驚いた私は、下を見ると水はいつもの水深にもどっており、私はぬれた服を着がえようと急いで家にもどると湖は凍っていました。雪は吹雪に変わり辺は一層寒くなりました。 渕田葵愛さん(中学1年生) ある日、由弦(ゆずる)は山に囲まれた村の別そう地にやってきた。由弦は毎年のように別そう地に来ている。だが、今回珍しい水たまりがあった。そして、水たまりを見て疑問に思った。なぜあの水たまりは、あんなに太陽が反射して光っていて、風がおだやかに水たまりをゆらしているのか。自然でこんな美しい現象が起こるのかと由弦は思った。歩いて実際に見てみることにした。水たまりの中を入ってみたいので、長靴をはいた。水たまりの中に入ってみると、思ったよりもまったくイメージが違っていた。ものすごくきれいでキラキラ輝いていた。風もちょうどよく吹いていてまるで水たまりと風が美しい音色を奏でているみたいだった。それを感じた由弦は感動しておもわず声を出した。「なんてきれいなんだ。人生の中で初めて見た芸術作品だ。」と言った。由弦は、この現象を「世界一美しい金の輝き」と名付けた。 ぴとさん(高校3年生) 広い水たまりの淵へ向かう はらはら 「ああ、だからか」 ゆらゆら行き場がなくて、呟くぽつ 一方向なんでこんなに綺麗なんだろう たぷり 全人類が好きなようでずっと1人を好きでいる 「わたしはもっと、自由な気がする」どぷ じわり 水が沁みてくる足もとが許せない 「帰ろう」 はらはらはらり ピーター・ドイグ《ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ》2000-02年、油彩・キャンバス、196×296cm、シカゴ美術館 猪飼 菫さん(小学3年生) 森の湖の近くに古いお城が建っていました。寒い冬の夜です。雪が降っています。遠くでふくろうがやさしい声で泣いています。二人の男の人がお城の裏口に出てきました。二人ともコートを着ています。二人はやさしいえがおで、旅人をでむかえます。旅人は、いろいろな国を周って、春に植える種をくばっています。毎年、オーロラが夜空に見える冬の終わりに、こっそりやってきます。「どうぞ。」二人は旅人をお城にそっと招き入れます。三人はお城に続く細い道を歩いていきました。 竹内結菜さん(中学1年生) 2020年に海に沈んだ幻の「神のオーロラ島」の物語。この小さな島国オーロラ島でしか見られない星空は「神の天の川」と呼ばれ、その姿は、美しくゆらめくオーロラに蛍のようにきらきらと輝く沢山の星が夜空一面に広がっていました。そこに存在感のある月の姿もありました。そして、「神の天の川」には「カメレオン海」と呼ばれる海にその姿を映し、ここに訪れた人々は「第2の宇宙みたい」と夜景を満喫していました。そして、もっとこの国を知ってもらおうと、国王のクリスが「カメレオン海」に「神の天の川」に沿って橋をかけました。その後、観光客が増え、経済が発展しました。そしてこの国は「宇宙の国」と呼ばれ有名になりました。やがて、だんだん地球温暖化が進み、オーロラ島は沈んでいきました。そして、2020年の1月にとうとう島は完全に沈み、「カメレオン海」の中央には、橋だけが残りました。そうしてオーロラ島は、「幻の神のオーロラ島」と呼ばれるようになったそうです。 ピーター・ドイグ《ラペイルーズの壁》2004年、油彩・キャンバス、200×250.5cm、ニューヨーク近代美術館 橋本さん(高校1年生) 「元気かな。」俺は今、久しぶりに実家に帰っている最中だ。夏の暑い中、小さい頃の記憶を思い出しながら、足を進める。今では、うるさいと感じるセミの鳴き声もなんだか良いものだと思える。ジリジリとした暑さのせいで汗が止まらない。せかす気持ちと裏腹に足が思うように動かない。なぜかこの景色に目をうばわれてしまったからだ。「変わったな。」また俺は足を進めた。 利倉遙日さん(中学2年生) 私は世界中を旅する写真家だ。今、とある町のはずれにある港町におとずれている。船が行き交うだけあって市場には新鮮な魚たちが沢山並んでいた。私は市場の活気あふれる人々を写真に収めたあと、すこし歩いていくうちに沢山の写真を撮ることができた。辺りを見渡すと橋のような大きな一本道が私の目にとまった。ここでは不思議な感覚につつまれながら、あるおじいさんに目線が集中した。空は晴れているのにかさをさしている。しかも、そのかさは女もののぼろぼろなバラ柄のかさ。彼は人の目線をきにもせず真っすぐ歩いている。すこし彼の姿を目でおっていると急にぴたっと彼は止まり、そうするとこちらに手まねきして私を呼んだ。そして彼はいきなりおっとりとした口調でしゃべりだした。「この壁は思い出なんだ。ここを通った人々のさまざまな思いが染み込んでいるんだよ。」そう言うと彼はかさをさして歩いていった。私は彼の思い出と彼の後ろ姿を写真に収めた。ここには私の思いでも染み込んでいる。 ピーター・ドイグ《ピンポン》2006~08年、油彩・キャンバス、240×360cm、ローマン家 かわさん 俺はスポーツが好きだ。なんてったって、自慢の筋肉があるからな。長距離走は苦手だが他の種目には自信がある。今日は友達と卓球だ。卓球を外でってなんか変な感じだが、久々だからすごくワクワクする。でも、やってみたものの、俺がサーブをしてから球が戻ってこない。力強くやりすぎた。戻ってくるまで弱く打つ練習だ。 ピーター・ドイグ《スピアフィッシング》2013年、油彩・麻、288×200cm、作家蔵 本当は殻に閉じこもっていたいオカモノアラガイさん(中学3年生) 僕はいつもと同じ時間にいつもと同じように魚を捕りに行った。何か違うことがあったとするなら上弦の月だったことかな。浜についたら池の近くに小学生くらいの黄色い服を着た女の子が座ってた。こんな夜中になんでひとりでいるんだろ…と思いながら、心配だったので一声だけ掛けた。「お母さん達、心配するよ?早く帰りなね」と。すると「うん」とだけいって立ち去っていったから僕はすぐにいつも通りに潜った。帰り道、女の子がいなくなっていたので安心していたら、池に浮いているものに目が行った。黄色の服。僕は走って帰った。女の子はどんな顔だった?どこへかえっていった?それだけが思い出せない。 吉井麗実さん(高校1年生) 舟の方にオレンジ色の男の人と女性がいる。実はこれ結婚プロポーズのシーンだ。男の人は女性に結婚指輪を見せてプロポーズしようとして答えを待っていたところ、女の人がはいと言った瞬間突然突風が吹いて指輪が飛ばされて海に落ちてしまった。あれないと思い周囲を見回したときに指輪が浮かんでいる。その時だった。大きな魚が指輪を食べてしまう。男の人は指輪を取り戻そうと大きな魚を倒しに槍とロープを持ち、海に潜った。すると魚が目の前にいてまず槍を魚の表面に刺してそれからロープで巻き付けた。しばらくすると魚が弱ってきて魚が今まで食べてきたであろうものを口から出した。指輪は無事見つかった。男は神様にお礼をして女性のほうに向かった。見つかったよと言うと女性はなんて勇敢だと涙を流した。そしてあの後、夫婦は幸せに暮らしたとさ。 江原寧々さん(中学3年生) 上は「天国」下は「地獄」 「あなたはどちらへ行くつもりなのでしょうか。」黄色い死神が聞いてきた。「私の格好を見ての通りですよ、察して下さい。」素潜りの格好をした赤い男が呆れた様子で、黄色い死神を嘲笑する。黄色い死神は赤い男が船の底に行くと察した。黄色い死神はふと思った。(鎌で仕留めてやろう…人間は邪魔だ…) 1週間後、黄色い死神が変わり果てた姿で陸地に打ち上げられてているのを近隣の住民が発見した。そう、あの赤い男は素潜りをする理由で船に相席した訳では無いのだ。20XX年の小さな三日月から来た素潜りをする人に変装した宇宙人だったのである。赤い男は黄色い死神を殺す前にふと思った。(銛で仕留めてやろう…過去の人は邪魔だ…)黄色い死神の思考がはたらく前に仕留めてしまったのである。 ピーター・ドイグ《ポート・オブ・スペインの雨(ホワイトオーク)》2015年、水性塗料・麻、301×352cm、作家蔵 染井寿野さん(高校2年生) I氏は目が覚めると、自分の体がないことに気がついた。いや、I氏の体は消えて、透明人間になっていたのだ。「こいつはしめたぞ。」I氏はそう言うや否や、さっさと町へ出て行った。今のI氏の頭の中はあれやこれやとイタズラが浮かんでくるばかりだった。町は海に近いところにあったため、灯台が町の近くに立っていた。だが、この灯台は普段、関係者しか立入りができなかった。I氏も灯台に登って町を見おろしたいと思っていた。そこでI氏は灯台に登り、町を見ると、黄色い家の傍に橙の毛むくじゃらがいるのを見つけた。「あいつは獅子じゃないか」I氏はすぐに灯台から降りて、黄色い家へ向かった。行く途中、I氏には獅子の尾を摑み、驚かすことを思い付いた。I氏は獅子の後ろからそっと近付き、にんまり笑って…。朝、起きたI氏の手に獅子の人形がいた。

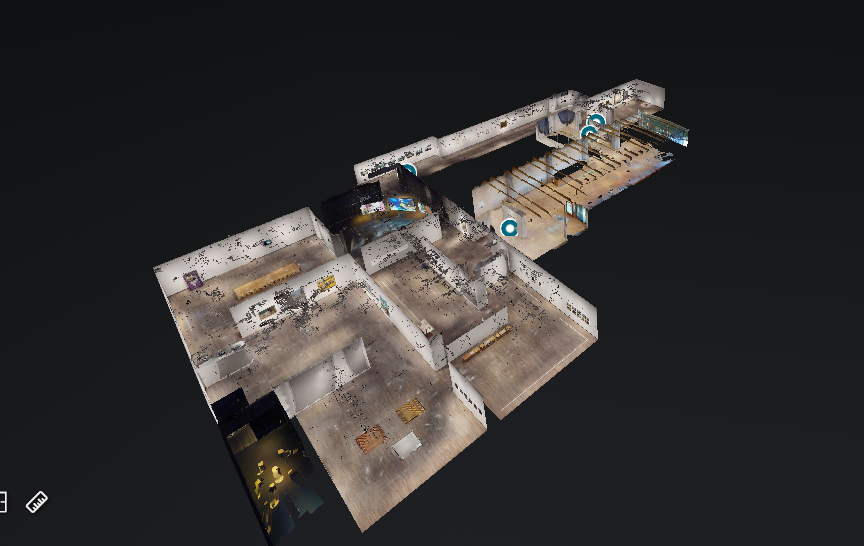

眠り展 3DVR

展示会場を3DVRで無料公開しています 本展の展示会場の雰囲気をおうちでも楽める3DVRを作成いたしました。展示会場の構成と製作に関わった方々のインタビューも収録しています。すでに会場を訪れた方も、そうでない方も是非お楽しみください。 リンクはこちらhttps://my.matterport.com/show/?m=erb5JxVbkUK

「あやしい絵展」をのぞく時

会場風景|撮影:木奥惠三 退廃的、グロテスク、妖艶、神秘的といった要素を持つ作品を「あやしい」という語で括って提示した「あやしい絵展」。主にSNS上では、「あやしい」の定義、描かれた対象の女性性を中心に、さまざまな意見が飛び交いました。今回、日本の少女漫画を研究するトミヤマユキコさんと、「恋バナ収集」を通してジェンダーや男性性について考察する清田隆之さんに本展をご覧いただき、あやしい絵展の「あやしさ」について語っていただきました。 トミヤマ:あやしい絵に女の人が多いのって、私としては腑に落ちるんですよ。今も昔も基本的にこの社会は男性中心的で、そうなると女の人はどうしたって周縁の存在になってしまいますよね。「ふつう」からはみ出してしまって、「あやしい」と思われてしまうような状況に陥りやすいとも言えるわけです。それって女の人が個人的に引き寄せているというよりは、社会構造によるところが大きいと思うんです。この「あやしい絵展」では、周縁にいる女たちが無視されることなく、ちゃんと描かれていたんだと知ることができますし、その意義はちゃんと考えなきゃいけないなと思いました。 清田:僕は昔から絵に触れる習慣が全然なくて、知識や鑑賞法を知らないと絵を正しく理解できないという思い込みがありました。でも、これは絵でも音楽でも演劇でもなんでもそうだけど、作品に触れるというのは正解を探る行為ではなくて、そこで感じたものが大事なんだと大人になってから思えるようになった。あやしい絵展もそういう風に鑑賞したのですが、ゾッとする感じとか、恐怖みたいな感覚とか、そこはかとないおかしみとか、「あやしい」というコンセプトから感じた多義的なものを一つ一つ考えていく時間が楽しかったです。でも一方で、「あやしい」と感じるのは自分の中にある“ふつう”とか“平常”みたいなものとずれているからであって、そうなると今度は、「あやしい」と感じている自分の感覚自体はどうなんだ、自分の感覚がスタンダードだと思っているその状態こそグロテスクなのかも……みたいな問い返しもありました。 トミヤマ:「あやしい絵展」というタイトルですけど、「あやしい(仮)」みたいなところがありますよね。徹頭徹尾あやしいですよって決めつけてるわけじゃなくて、あくまで「(仮)」でしかないというか。私は観賞しながらあやしい「からの」をかなり考えました。「あやしい」からの「可愛い」とか、「面白い」とか、「怖い」とか、「気持ち悪い」とか。あやしいの先が絶対にある。あやしいからの何に辿り着くかは、生まれ育ってきた環境とか、自分の美意識とか、人それぞれですから、結果として自分自身が逆照射される感覚を味わいました。これ、二人とか三人とかで観に行けば、全然違う感想が出てきてすごく面白いと思うんですが、清田さんはどうでした? 図1 上村松園《花がたみ》1915年、松伯美術館蔵 清田:僕はこの絵(上村松園《花がたみ》1915年、松伯美術館)[図1]がパッと見た時に気になって。色使いのかわいさに惹かれた部分もありますが、この絵のあやしさをどこに感じたんだろうと自分の中をのぞいた時、服が着崩れていたり、カゴを気怠そうに持っていたり、ちょっとだらしなさそうな感じに魅了されている部分が正直あった。でもそれって、きっちりしているのが女の人のデフォルトだと思っているからこの絵の女性を「少し崩れている」と感じたわけですよね。そんな自分の感覚を紐解いていくと、これっていわゆる「ミソジニー(女性蔑視)」では……と、ちょっとゾッとしたんです。というのも、女性を神聖視するのもミソジニーの一種で、女性を「聖なるもの」と「俗なるもの」とに分ける感覚は“男性あるある”ですよね。自分としてはそういうものから距離を取りたいと思っているのに、こうして根深く染み付いている事実をふいに突きつけられる。トミヤマさんが逆照射と言っていたけど、一枚の絵を前にした時にいろんなことを考える体験があちこちの作品の前で起きていて、面白くもあり、怖くもあるという感じが個人的にはありました。 トミヤマ:清田さんは怖さも感じていたんですね。私は一種の開放感みたいなものを覚えたんですよ。周縁の存在って中心から放逐されているみたいなニュアンスもある一方で、中心から解放されて自由になっていると捉えることもできると思うんですね。そう思ってみることで、なんか元気が出てくるというか。私はこの古着市(梶原緋佐子《古着市》1920年、京都市美術館)[図2]の女の人が忘れられなかった。普段は忙しく立ち働いているであろう女の人がちょっとボーっとしちゃってる瞬間が描かれていて、この油断と隙も含めて女だし、人間じゃん、いいじゃん、みたいな気持ちになれたんです。私は少女漫画の研究者ですけど、漫画の世界は男性向け漫画が数の上でも売上でも圧倒的で、少女漫画も人気とは言え、それには遠く及ばないんですね。だけど周縁にいるからこそ好き勝手できる部分もあるので、周縁に位置しているのは必ずしも悪いことではないんですよ。そこは今回の展示と相通ずるところがあるなと思いました。 清田:これはライターの西森路代さんも言及していたことだけど、阿佐ヶ谷姉妹って今までのお笑いの世界にはあまりいなかったタイプだと思うのね。独身の中年女性で、日常の何気ない瞬間を表現している。近所でお裾分けをもらったとか、豆苗が育ってうれしいとか、そういうネタが本当に面白いんだけど、それってつまり、ハイテンポでボケとツッコミがあって男性中心で……というお笑いの世界における周縁の存在だからこそ、開放感や脱力感が味わえるのかもなって思った。と同時に、マジョリティを逆照射する批評的な存在でもあるわけだよね。 図2 梶原緋佐子《古着市》1920年、京都市美術館蔵 |撮影:木奥惠三 トミヤマ:あと、描き手のことで言うと「美人を描いたら表面的と言われた」という上村松園のエピソードがとても興味深かったです。美しい人には中身がないと言われて、じゃあ頑張って中身を描きます、となった時にどうするか、描く側の苦悩をすごく感じました。少女漫画はストーリーがありますから、美男美女にもちゃんとバックグラウンドがあるし、立体的な存在なんだよと説明ができます。でも絵画はたった一枚でいろんなことを伝えないといけないから、これは大変ですよ。美しいイコール中身がないと言われても、画家は困っただろうなと思います。その辺りの葛藤も感じられる展示でしたね。 清田:上村松園は女性だし、セクシュアリティもそれぞれ様々だから、これはちょっと強引な話ではあるのだけど……個人的に「男の描く女性像がファンタジーに満ちてる問題」が気になってます。脳内で作り上げた極めて都合の良い女性をモチーフに絵を描いたり歌を作ったり……というのは古今東西あると思うんですよね。例えば以前、大学のジェンダー講座に招いてもらった時に「J-POPの歌詞からジェンダーを考える」という講義をやったんですね。その時は大学生に人気があった「別の人の彼女になったよ」(wacci)という歌をとり上げたのね。歌詞の主人公は女性で、元彼に宛てた手紙のようなストーリーになっている。いわく、私は別の人の彼女になったからあなたにはもう会えないけど、新しい彼氏はちゃんとした人で、素敵な人なんだけど、正直ちょっと息苦しい。あなたには幼稚なところがあったし、喧嘩もたくさんしたけど、自由に遊んでいたあの頃が懐かしくて、私はズルいからそのうち電話しちゃうかもしれない。だからあなたも早く別の人の彼氏になってね……という歌詞で。 トミヤマ:別れたいのか、ヨリ戻したいのか、本心はどっちなんだ(笑)。 清田:歌もメロディもエモいし、ミュージックビデオもすごく良くて、ついうっとり魅了されてしまうのよ。でも、この歌詞を書いたのが男性(橋口洋平)であることを思うと、急に見え方が変わってくる。こんな風に元彼のことを思う女性は本当にいるんだろうか、男が脳内で作り上げた極めて都合の良い妄想なんじゃないか……と疑ってしまうわけです。でも、そういう歌は昔からいっぱいありますよね。我々の世代で言うとMr.Childrenの歌詞なんて本当に男に都合が良いんだけど、「歌詞のジェンダー観がやばいよー!」と思いつつ、聴くとめっちゃ引き込まれてしまう(笑)。妄想だしファンタジーだし、偏見やご都合主義に満ちてはいるんだけど、それを作り出した際の謎のエネルギーってあって、結果的に女性も含めて魅了してしまう……みたいなことがよくある。そういうものに対してジェンダー的な観点からツッコミを入れる時の無力感というか、野暮ったさというか、そういうものを感じる瞬間も少なくない。 トミヤマ:そうですね。正面切って正しいことを言う虚しさって生きてるとたまに感じますよね。悔しいけど妄想力に勝てない……。 清田:たとえそこにジェンダー観の偏りやねじれがあったとしても、表現されたものの強度がすごいな、と感じるものが今回の展示にもたくさんあった。 図3 青木繁《大穴牟知命》1905年、石橋財団アーティゾン美術館蔵 トミヤマ:清田さんはどの作品に一番強度を感じました? 清田:これ。(青木繁《大穴牟知命》1905年、石橋財団アーティゾン美術館)[図3]。女性が乳(のように貝殻の粉を溶いた水)を塗ると男性が生き返る物語を描いているっていう。 トミヤマ:元ネタが『古事記』とはいえ、すごいですよねこれ(笑)。 清田:もちろん背景には深遠なストーリーがあるのだと思うけど、全裸の男性(大国主神)が乳房を露わにした女性に救われるって……その構図がファンタジーすぎるだろって(笑)。でも、そんなツッコミを入れつつも、絵の強さがすごくて、作品を目の前にするとその迫力にひれ伏してしまう感覚がやっぱりあるんだよね。 トミヤマ:わかります。圧倒されてしまうんですよ。今、私達は理性を働かせて話しているけど、またこの絵を前にしたら問答無用で魅力的な絵だな、と感じちゃうんです。女性観ひとつ取ってもいろいろな作品があるのは良かったですね。女の人を崇め奉るタイプのものもあれば、まぁミソジニーと言われてもしょうがないよねというものもあるし、ありのままのリアルを切り取っているものもある。アプローチの仕方がさまざまで、一概に言えないというか、男性が女性をただ対象化して好き勝手描いているばかりじゃないのが面白かったです。 清田:この刺青(橘小夢《刺青》1923/34年、個人蔵)[図4]という作品。谷崎潤一郎の小説が題材になっていて、「美しい少女」を「薬で眠らせ」、「玉のような美しい肌に女郎蜘蛛を彫り込んだ」と解説にあったけど、これはもう完全に暴力だし犯罪だし、それで「彼女の魔性もまた花開いた」ってどんだけ妄想がすぎる話なんだよ……と思うけど、実際に絵を前にすると圧倒されてしまったりもする。とんでもないなと思う気持ちと、それはそれで絵としての迫力がすごいなという気持ちが同時にやってきて、よくわからない気持ちになりますよね。少女に刺青を彫りたい気持ちは全くわからないけど、もっと陳腐に野暮に考えれば「処女性を尊ぶ」とか「俺色に染めたいみたい」みたいなことかもしれず、それは極めて男性あるあるな感覚で、自分も他人事と切り離せないかもだぞ……みたいな恐怖があった。同じ作者で言うと、この河童の作品(橘小夢《水魔》1932年、個人蔵)[図5]も気になった。小柄の男が自分より身体の大きな女性にしがみついている構図に映り、なんかとてもわかる気がするなって(笑)。 トミヤマ:私もこの絵は面白いと思いました。「あやしい」からの面白い、ですね。ちっちゃい河童がしがみついていて、なんだか滑稽なんですよ。引きで見ると幻想的だけど、近づいてよく見てみると笑っちゃう。 図4 橘小夢《刺青》1923/34年、個人蔵 図5 橘小夢《水魔》1932年、個人蔵 清田:主語の大きな話になって恐縮ですが、男性って自分の身体をどこか醜いものとか汚いものと考えている節があると思うんですよ。自分を美しいと思えないからケアとかしないし、普段は自分を大きく強く見せようとしているけど、実際は自信がなくてちっちゃくて痩せっぽっちで……みたいなマインドが河童というモチーフに象徴されているように感じた。一方でこっち(左の人物)は身体が大きくて……。 トミヤマ:豊かな肉体を持っているという意味では、完全に強者ですね。 清田:そこにしがみついていて、生気を吸っているのか、癒されたいのかわからないけど、その感じとかもちょっとわかるなと思って。 トミヤマ:私は河童に全く感情移入していなかったので、清田さんの河童視点はとても新鮮です。私が女であることとも関係あるかもしれないですけど、なんとなくこっち(左の人物)の気分でいたので。「なにこれ、なんかへばりついてるんですけど!」みたいな(笑)。きっと見る人のジェンダーとか、性的嗜好とか、どういうところにフェチを感じるかとか、そういうものが感想に混じっているんでしょうね。あやしい絵が教えてくれる何かが確実にあります。: 清田:自分のいろんな部分が刺激される感じがありますよね。 トミヤマ:人によって受け取るものが多種多様だから、感想戦は盛り上がるんじゃないかなと思いますね。同じ絵を見たとしても、他の人と同じようには感じられないと思う。そこがいいところです。 清田:確かに! こうして話してる時間もめっちゃ楽しい(笑)。勝手にいろんなものに引きつけて、自分の関心とか好きなものとか体験とか、なんでも結びついてしまう。 トミヤマ:知りたくなかった感情に気づいてしまう人もいるかもしれないですね。なんでこれが好きなんだろう?ひょっとして私……?みたいな目覚めがあるかも(笑)。この感情はなんだろう、と考えて、自分の問題として引き受けるのはすごくいいと思います。あやしい、あやしくない、というジャッジをするだけではもったいないです。 清田:ニコ生1で、男性の学芸員さんが「美しさ」と「あやしさ」の違いの話をしていて、美しいっていうのは既存の何かに触れた時の感情で、あやしいっていうのは未知のものと触れた時の感情だという意見になるほどなと思った。自分が持っている感性、ストック、構築されたものは人それぞれ違うから、どう感じるかは人それぞれなわけで。 トミヤマ:「わからない」が少しでも入ると「あやしい」になるのかもしれないですね。綺麗だけどよくわからない、だから、あやしいと感じる、とか。私は江戸川乱歩で修士論文を書いたので、「わからない」部分がだいぶ減って、純粋に面白いとか楽しいと感じますけど、乱歩と言えばやっぱり「あやしい」だろうと思う人もいるでしょうし。 清田:自分は卒論で野坂昭如の小説をテーマにしたんですね。当時は野坂の「エロ・グロ・ナンセンス」を面白いと感じていたんだけど、ジェンダーを学ぶようになってからは、「女の人の描き方が酷いな……」と思うようになり、しばらく遠ざかっていた。でもさっき出た話のように、そこに宿るパワーや迫力みたいなものはやっぱりすごいし、ジェンダー観の偏りをもって切り捨てることはできない何かがある。問題は問題として捉え直しながら、自分が惹きつけられてしまったものは何か、人々を魅了するものがあるとしたらそれはなんだろうって。 トミヤマ:ええ。かなり自分と向き合うことになりますよね。 清田:着崩した女の人をエロいと感じてる自分嫌だな……と葛藤しつつ考えていきたいと思います(笑)。 註 ニコニコ美術館「休館中の東京国立近代美術館「あやしい絵展」を巡ろう」2021年4月26日放送。 ※2021年8月15日にて公開終了しました。 清田隆之さん(左)、トミヤマユキコさん(右) トミヤマユキコ東北芸術工科大学芸術学部文芸学科専任講師。著書に『少女マンガのブサイク女子考』(左右社、2020年)など。 清田隆之恋バナ収集ユニット「桃山商事」代表。著書に『さよなら、俺たち』(スタンド・ブックス、2020年)など。二名の共著として『大学1年生の歩き方』(左右社、2017年)がある。 『現代の眼』635号

連載企画 「研究員の本棚#1|写真室の仕事/年表で見る写真関係資料」

このコーナーは、アートライブラリの担当者である東京国立近代美術館研究員の長名大地が聞き手となり、館内の研究員に、それぞれの専門領域に関する資料を紹介いただきながら、普段のお仕事など、あれこれ伺っていくインタビュー企画です。第1回目は、美術課写真室の増田玲主任研究員にお話を伺います。 聞き手・構成:長名大地(東京国立近代美術館研究員)-2021年5月18日(火)東京国立近代美術館アートライブラリ 研究員プロフィール増田玲(ますだ・れい):東京国立近代美術館主任研究員。1968年神戸市生まれ。筑波大学大学院地域研究研究科修了。専門は写真史。92年より東京国立近代美術館に勤務。95年に発足した当館写真部門の開設準備からたずさわり、以来、写真コレクションや写真展の企画などを担当してきた。 東近美の写真コレクション 長名:写真の研究を志すことになったきっかけを教えてください。 増田:80年代の後半に学生だったのですが、1989年がちょうど写真が発明されて150周年ということで、当時いろんな雑誌が写真の特集をしたり、写真に関する展覧会が開かれたりしていました。それがきっかけといえばきっかけだったと思います。別に写真少年だったわけではないんです。でもたまたま僕の指導教官の一人、嶋田厚先生1 は、写真が専門というわけではないのですが、写真評論家の飯沢耕太郎さん2 が大学院で写真研究をするために師事した人だったので、写真史研究というものがなんとなく身近に感じられましたし、附属図書館の資料が充実していたのも大きかったように思います。筑波大学には体育・芸術図書館というのがあって、僕は芸術のコースの学生ではなかったのですが、よく利用していました。大学図書館としては珍しく開架式なので、よく知らないままに書架の間をふらふらしながら海外の写真集や文献を手に取ることができました。後から考えると重要なものが揃っていたのですが、それは芸術学系の教授として大辻清司先生3 がいらしたからだったのではないかと思います。そうこうしている間に、こうなったという感じです。 長名:学生時代の研究対象は何だったのでしょうか? 増田:修士課程の時は、ウォーカー・エヴァンズ(Walker Evans, 1903-75)の研究をしていました。エヴァンズについては修論を出した頃に比べると、現在はアメリカでもかなり研究が進んだので、今となっては専門というより、ただエヴァンズの写真集をたくさん持っている人になっています。美術館に入ってからは、主に日本の戦後の写真について研究しています。 長名:写真室では、普段どのようなお仕事をされているのでしょうか? 増田:写真コレクションの担当として、作品の収集・保存・展示に関わるさまざまな仕事をしています。 長名:写真コレクションの収集はどのようにして行われていますか? 増田:購入、寄贈それぞれいろんな場合があります。展覧会の出品作から収蔵したり、それとは別に収集方針に照らしてこのシリーズをぜひ収蔵したいという時は、ギャラリーや写真家の方とお話したりすることもありますし、コレクターから寄贈のオファーをいただくこともあります。 長名:写真部門が設立されたのは1995年ですが、増田さんはそこから担当されていますでしょうか? 増田:はい。 長名:設立以降、写真コレクションを形成する上で意識されていたことなど伺えますか? 増田:東近美の写真部門は、1995年にフィルムセンター(現・国立映画アーカイブ)を拠点に活動を始めたのですが、他の美術館に比べると後発なんです4。80年代後半には、川崎市市民ミュージアムや、横浜美術館、東京都写真美術館で写真の収蔵が始まっています。そのため、他の美術館が取り組んでいないところを意識していました。写真美術館が網羅的な収集をしていたため、小規模なわれわれが同じことをやってもしょうがないと。フィルムセンター内の展示室は約350m²と比較的小さかったので、大規模な展覧会をしたくても、できなかった。そこで、今活動している人に焦点を当てて、そこからコレクションを形成していく方針を立てました。写真美術館も当時はまだ現存作家の個展形式の展示はほとんどしていなかったんです。そうした経緯から「石元泰博展:現在の記憶」、「東松照明写真展:インターフェイス」、「大辻清司写真実験室」、「石内都:モノクローム—時の器」といった個展が続いていったんです。とくに大辻展は、大辻清司の最初の本格的な回顧展だったのですが、出品作のほぼ全体を収蔵することができました。また、一人の写真家のコレクションという意味では、奈良原一高も充実しています。奈良原さんは、欧米の写真家のように、表現的な面だけでなく保存性も考慮したクオリティの高いプリントを作るという考え方を日本でいち早く実践した写真家です。2005年に病気で倒れて活動を休止されたのですが、その時点で、それまで撮影した作品について、基準となるプリントをひととおりお手元に保管されていました。それらが散逸しないよう、しかるべき施設で保管して欲しいというご意向から当館に打診があったのです。そこで購入や寄贈により少しずつ収蔵を進めることになり、10年ほどかけて奈良原さんの代表作の大半を収蔵することができました。その中で展覧会も開催した「王国」というシリーズは、ニコンが作品一式を購入し、それを当館にご寄贈いただいたものです。 長名:なるほど、さまざまな経緯でコレクションが形成されてきたのですね。 コレクションと時代の変遷 長名:ライブラリには、「空蓮房くうれんぼうコレクション(写真関係資料)旧蔵書」5 という写真資料の一大コレクションがありますが、写真作品の寄贈に伴って、資料も寄贈されたと伺っております。 増田:「空蓮房コレクション」は谷口昌良あきよしさんからご寄贈いただいたもので、全体として60作家110点の海外作品からなるものです。谷口さんは蔵前の長応院というお寺のご住職で、若い頃、アメリカでレオ・ルビンファイン(Leo Rubinfien, 1953-)に師事して、写真の勉強をされていた方です。お寺を継がれてからは、国内外の写真家のプリントや写真集の収集を続けてこられました。空蓮坊とは谷口さんがお寺の中に設立された小さなスペースで、写真を中心に展示などの活動をされています。将来的にご自身のコレクションをしかるべき施設へ寄贈しようと考えていらしたのが、東日本大震災をきっかけにその意向を早め、「レオ・ルビンファイン:傷ついた街」展を開催したというご縁もあり、当館にご寄贈いただくことになったんです。その際、谷口さんは、日本の写真家に関するものはサンフランシスコ近代美術館、海外の写真家に関するものは当館にというかたちで2つの美術館に寄贈をしています。 長名:収蔵対象はプリントになりますか? 増田:はい、ネガなどのフィルムは集めていません。版画の収集をする際に、版木を集めないのと同様です。写真家が作品として位置づけたプリントを収蔵しています。 長名:写真集というのは、絵画の画集とも違って、コンセプトのようなものが含まれていて、作品のようなものにも思えるのですが、写真集とプリントの関係についてどのようにとらえたらよいでしょうか? 増田:たしかに、写真家によっては写真集が最終的な発表形態と位置づけている人もいます。美術館としては、プリントと写真集、そのどちらを作品とみなすのかをあらかじめ決めるということではなく、まずはその写真家がどうしたいのか、最終的な表現として定めたものが何かを考えなくてはならないと思います。またこの議論は、複製技術である写真において「本物オリジナル」とは何かという問題にもつながります。さらには美術館の中に組み込まれている写真というメディア自体が、つねに「作者とは?」「作品とは?」といったモダンアートが向かいあってきた根本的な問いを投げかけている存在であるとも言えます。 長名:以前、平成の時代にフィルムからデジタルに切り替わったと聞いたことがあります。このあたりの変化はコレクション形成にどのような影響があるのでしょうか? 増田:個別の写真家や作品がデジタル技術を使っているかどうか、あまりそのこと自体は意識してはいません。以前、1995年の阪神淡路大震災の時に出たグラフ雑誌の特集号と、2011年の東日本大震災の際のものとを見比べたことがあります。それぞれフィルムの時代とデジタルの時代にあたりますが、画質の違いに驚きました。フィルムで撮られた阪神淡路に比べると、デジタルカメラで撮影された東日本大震災の写真はずっと鮮明です。また、東日本大震災は、携帯電話やスマートフォンで個人が撮影した大量の画像によって記録された災害でもありました。つまり写真や映像をめぐる環境が大きく変わった。個別の作品より、まずは写真や映像をめぐるこうした状況の変化を考えることが重要だと思います。そうした中で、私たちの写真や映像をめぐる経験がどのように変化し、それが写真家の作品にどのように反映されているのか、それとも変わらないものがあるのか、そういう順番だと。一方で実際にデジタルメディアによって作られた新たなタイプの作品をコレクションとして収蔵しようとする際には、とりわけ保存という面で、美術館という器が対応できるのかという問題も考える必要があります。 左 飯沢耕太郎『戦後写真史ノート:写真は何を表現してきたか』(中央公論社、1993年)右 桑原甲子雄、重森弘淹編『日本写真全集 第12巻 ニューウェーブ』(小学館、1988年) 年表を見よう 長名:写真部門にとっての最初の展覧会について伺えますか? 増田:「東京国立近代美術館と写真 1953–1995」(1995年5月23日–7月29日、東京国立近代美術館フィルムセンター展示室)ですね。東近美では1952年の開館当初から、写真関係の展示(1953年の「現代写真展:日本とアメリカ」や1960年から3度にわたって年次展として開催された「現代写真展」など)を行っていて、その多くは外部の識者が同時代の秀作を選んで構成する形式の展覧会でした。当時は館内に写真の専門家はいませんでしたので。「東京国立近代美術館と写真 1953–1995」はそうした当館と写真の関わりを振り返るとともに、それらの過去の展覧会をつなげて見ることで、戦後の写真史をたどることができるのではないかという視点で構成したものです。この展覧会を準備した頃、戦後日本の写真史をカバーした概説書は少なく、頼りにしたのが飯沢さんの『戦後写真史ノート:写真は何を表現してきたか』(中央公論社、1993年)でした。新書でコンパクトな本ですが戦後の写真史を一つの流れとして理解するのに役立ちました。またそれ以前、美術館に入った頃から今日まで、いつも手元において何かというと参照しているのが、『日本写真全集 第12巻 ニューウェーブ』(小学館、1988年)に収載されている年表です。 長名:(本を開いて)すごい詳細な年表ですね。本の半分が年表と言ってもいいくらいの厚み。 増田:他にも日本の写真史年表としては、岸哲男の『戦後写真史 解説・年表』(ダヴィッド社、1974年)や、日本写真協会が編纂した『日本写真史年表』(講談社、1976年)、岩波の「日本の写真家」シリーズ別巻の『日本写真史概説』(岩波書店、1999年)収載の年表などがあります。流れをつかんだ上でこうした年表で個々の事項を確認すると、横のつながりみたいなものが見えて視野が広がります。 長名:年表を見ることで、写真史にとって重要な年代が見えてきますね。 増田:そう、たとえば1968年は日本の写真史にとって重要な年です。この年に開かれた「写真100年:日本人による写真表現の歴史展」(1968年6月1日–12日、池袋西武百貨店)は、幕末から現代に至る写真の100年を振り返った展示でした。この展覧会のために、全国で作品や資料が実地調査され、それによってそれまで看過されていた写真の保存や収集といった問題が浮上しました。この展覧会を主催した日本写真家協会は、その後、写真美術館設立運動を展開し、国へも働きかけていくことになります。 長名:それが1995年の当館の写真部門設立につながるわけですね。 増田:かなり時間がかかったわけです。1968年に話を戻すと、この年には森山大道の『にっぽん劇場写真帖』(室町書房、1968年)も出ていますし、『Provoke』(1–3号、プロヴォーク社、1968–69年)も創刊されています。これらはすべてつながっていて、『Provoke』の中心だった多木浩二と中平卓馬は「写真100年」展の編纂にも参加していて、写真史をたどる作業で得た問題意識が『Provoke』へと直結しています。そこに後から森山も参加します。 長名:『Provoke』にはそうした問題意識が通じているんですね。 増田:はい、彼らの関心や問題意識は「写真100年」展をもとに編纂された『日本写真史:1840–1945』(平凡社、1971年)にも色濃く反映されています。大雑把に言えば幕末以降の日本の近代を批判的にとらえ直し、その中で写真というメディアや写真家が果たしてきた役割を再考するというものです。だから100年の歴史をたどったことで得た問題意識が、あらためて写真や写真家の立場や役割を問い直させ、その後の写真表現にとってエポックメーキングなものとなる新たなムーブメントへつながったことになります。と同時に、先ほど触れたように、歴史を残す、具体的には作品や資料を保存しなければならないという意識も生まれました。 長名:ということは、1968年以前は、写真界全体でプリント等を残すという意識が希薄だったということになりますでしょうか。実際、プリントはあまり残っていないということでしょうか? 増田:日本ではその後もしばらく、写真展では写真をパネル貼りにして展示するのが通例でした。これは保存性もよくないし、かさばるので会期が終われば廃棄されたりしていたのです。当館での展示も同様でした。ですが、美術館という場所は、なんでも捨てずにとっておく場所なんですね(笑)。組織の中に写真の担当部署はなかったのですが、東近美で開催していた写真展関係のパネル類はかなり残されていた。「東京国立近代美術館と写真 1953–1995」展では、それらを発掘して、一部はそのまま展示しました。 「東京国立近代美術館と写真1953-1995」(1995年5月23日–7月29日、東京国立近代美術館フィルムセンター展示室)の会場写真(撮影者:坂本明美)当館アートライブラリ所蔵 年表を掘り下げる 長名:他にも重要な年はありますか? 増田:(年表を比較しながら)1974年も注目すべき年だと思います。ニューヨーク近代美術館(以下、MoMA)で「New Japanese Photography」展(1974年3月27日–5月19日)が開かれています。また、WORKSHOP写真学校6 もこの年に開校。東近美では「15人の写真家」展を開催しています。木村伊兵衛が亡くなった年でもあります。これらは現在では、いずれもその後の写真史の展開をあとづける上で重要な事項だと考えられていますが、先ほど紹介した年表のうち、日本写真協会が編纂した『日本写真史年表』には、MoMAの展覧会は載っていません。国内のできごとに限定したということだと思うのですが、74年だけで5ページ以上あるようなとても詳細な年表で、これが抜けているのは、今見るとやはり奇妙です。年表は一見ニュートラルなようですが、当然、編纂の方針や編者の歴史観などによって偏りが出ます。こんなふうに複数の年表を比較することで、よりその時代が立体的に見えてきたりします。 長名:年表を見ると1974年には坂本万七さん7 も亡くなっています。東近美の過去の会場写真等の撮影者としてお名前をよく見かけます。 増田:坂本万七さんとはもちろんお会いしたことはありませんが、後を継がれた御子息の坂本明美あきよしさんとは一緒にお仕事をしたことがありますよ。明美さんは戦中に千葉に疎開してから高校まで千葉で育ったそうで、高校時代野球部で、長嶋茂雄にホームランだか、三塁打だかを打たれたと聞いたことがあります(笑)。 長名:それは一生自慢できますね(笑)。 増田:坂本万七は元々、武者小路実篤の「新しき村」と関わりがあった人で、その後上京し写真技術を習得します。1930年代には柳宗悦の沖縄調査やその他の民藝関連の撮影にたずさわるなど文化財関係の写真を手がけるようになり、40年代には国際文化振興会(現・国際交流基金)、戦後には美術研究所(現・東京文化財研究所)の嘱託を務めています。そうした背景から東近美の仕事もされるようになったのだと思います。 日本写真協会編『日本写真史年表:1778–1975.9』講談社、1976年 長名:そのような経緯があったのですね。素人質問で恐縮なのですが、写真家として名のあるいわゆる写真家の方と、そうした文化財の記録者としての写真家の方との違いというのはどこにあるのでしょうか? 増田:ケースバイケースですね。たとえば、ウジェーヌ・アジェ(Jean-Eugène Atget, 1857-1927)のパリの写真も元々作品として撮影していたわけではありません。でも現在では近代写真のパイオニア的な仕事と評価されています。写真は社会に共有されることで、さまざまな解釈に開かれていきます。その結果、本人の意思に関わりなく、重要な視覚表現として位置づけられてしまうこともあります。そうした社会に共有される視覚経験という写真メディアの特性を踏まえて、あえて記録写真やポストカードなど、社会に流通している実用的な写真の撮り方を引用したのが、ウォーカー・エヴァンズでした。そうすることで個人のクリエイションを超えて、広く同時代に共有される視覚経験とか記憶、意識といったものを取り込もうとしたわけです。エヴァンズはMoMAの初期の活動に関わりが深くて、開館10年目の1938年には写真家としては初となる個展が開催されていますが、それ以前にもエヴァンズの撮影した写真による建築の展覧会があったり、アフリカの民族彫刻の展覧会のための大量の撮影を彼に依頼たりしています。つまり初期のMoMAがモダンアートの美術館というコンセプトを確立していく過程で、エヴァンズの写真はいろんなかたちで関わっていたというように見ることができるわけです。 長名:なるほど。 増田:坂本万七と東近美にも同じような面があって、当館の最初の写真展には、坂本が『日本の彫刻』(今泉篤男等編、美術出版社、1951-1952年)という美術出版社の全集のために撮影した埴輪の写真が出品されています。このシリーズは時代ごとに6分冊になった各巻を一人の写真家が担当し、その時代の彫刻作品を紹介するもので、坂本は「上古代」の巻を担当しています。その一部を展覧会に作家として出品する一方で、さっき長名さんも触れていたとおり、坂本は会場記録や作品の複写など、美術館の機能を支えるための仕事も担当していました。他にも民藝との関わりで言えば、坂本万七の写真は、柳宗悦の思想を視覚化させる役割を担ったとも言えます。だから一口に記録と言っても、実は革新的な仕事だったりするわけです。 見取り図としての年表 東京国立近代美術館編『事物:一九七〇年代の日本の写真と美術を考えるキーワード』東京国立近代美術館、2015年 増田:これは2015年にギャラリー4で開催したコレクションによる小企画「「事物」—1970年代の日本の写真と美術を考えるキーワード」(2015年5月26日-9月13日、東京国立近代美術館ギャラリー4)のリーフレットなんですが、70年代前後の日本の写真と美術の関わりについて、当時よく使われた「事物」という言葉をキーワードに、1968年から77年までの関連事項を拾っていった年表を、テキストの代わりに掲載しています。当初、70年代の中平卓馬の周辺の状況、たとえば「もの派」との関わりなどを「事物」を手がかりに整理するつもりだったのですが、当時の中平は赤瀬川原平とも交流がありました。赤瀬川は80年代には「超芸術トマソン」をめぐる仕事を展開していくわけですが、ふと気になって確認すると、のちに「トマソン第1号物件」として知られる「四谷階段」が発見されたのは1972年でした。それだと展覧会の射程に入ってきます。そこで年表に事項として掲載し、1985年に刊行された『超芸術トマソン』(白夜書房、1985年)の単行本を展示しました。 長名:普段は歴史を俯瞰するために用いられる年表が、ここでは展示の見取り図になっているんですね。 増田:そうです。「Provoke」と「トマソン」が思っていたより近かったというのは発見でした。 長名:以前、私が働いていた国立新美術館で、もの派の拠点でもあった田村画廊、真木画廊を含む山岸信郎さん8 の旧蔵資料の整理にたずさわったことがあります。その中には、画廊での記録が写真として多数残っていました。もの派の展示だと、恒久的に残らないため、写真でしかたどれないところがあります。そういう場合、作品の写真なのか、写真の作品なのか、もちろん、安齊重男さん9 が撮影したものは、安齊さんの写真だとは思うのですが、そのあたりの作品と資料、あるいは、記録の線引きはどう考えたらいいのかなと思ったことがあります。 増田:そういうことで言うと当館は従来ちょっと保守的なところがあって、コレクションという面では絵画や彫刻がメインで、そうした恒久的に残らない仕事やジャンルに収まらない作品には手を着けかねているようなところがあったと思います。映像作品も皆無ではなかったのですが、「ヴィデオを待ちながら」(2009年3月31日-6月7日、東京国立近代美術館企画展ギャラリー)以降に、歴史的な展開も踏まえた収蔵にとりかかった。赤瀬川さんの資料が入ったのも、最近のことですよね。以前、長名さんも展示に関わっていた「美術と印刷物」展10(2014年6月7日-11月3日、東京国立近代美術館ギャラリー4)のように、これまで美術館のコレクションの視野の外にあったものを取り上げる機会があって、そこでの検証を受けてどう収蔵するかという議論になっていく。そういう過程がまず必要になると思います。 長名:なるほど、そういう意味では、資料部門は、作品かどうか曖昧なものの受け皿になれる部分があると言えるかもしれませんね。そうした曖昧な位置づけのものを積極的に収集していくということも重要な視点のように思えてきます。 写真研究とアートライブラリ 長名 これから写真史を研究しようと思っている方にお勧めの資料の見方などありますでしょうか? 増田 (『戦後写真史ノート』や『日本写真史』などを手に取りながら)以前よりも写真の概説書は充実していて、どれもしっかりした内容になっていると思います。そうした文献で一つの流れをつかんで、その後、関心のある作品なり写真集なりの実物に当たる、あるいはその逆で作品から流れへというのが通例だと思うのですが、その間に「年表」を挟んでみるといいのではないかと思います。概説書だけだと、一つの時代の主要なできごとや流れは把握できても、その流れの外にあるものに目が届きにくい。年表を挟むことで、その周囲や前後の関係性、横のつながりなどにより広く目を配る手がかりが得られます。たとえば先日までMOMATコレクション展で展示していた「北へ—北井一夫、森山大道、須田一政」(2021年3月23日-5月16日、東京国立近代美術館9室)という小特集は、東日本大震災の後の連続企画「東北を思う」の一部を、震災後10年ということで再現したものですが、これは飯沢さんの『戦後写真史ノート』の中で指摘されている、70年代における地方への関心というトピックを下敷きにしています。でも北井一夫は飯沢さんの記述には含まれていませんし、また今回はそこまで視野を広げていませんが、この話題は、たとえば70年代に国鉄が展開した「ディスカバー・ジャパン」のキャンペーンなどにつなげていけると思います。そこでは商業的な思惑で、地方への関心が醸成されていたわけです。全くの思いつきレベルで言うと、1974年のプロ野球では東京のチームである巨人のV10が中日ドラゴンズによって阻まれ、翌年は、広島カープが初優勝します。「赤ヘル旋風」と言われた時です。また70年代には地方美術館が次々に創設されました。年表的に横滑りすることで、そういったこともつながりがあるように思えてきたりします(笑)。 長名 ライブラリ所蔵の写真関係資料の中で、貴重なものや珍しいものがあれば教えてください。 増田 近年『Provoke』や『Hiroshima-Nagasaki, document 1961』(The Japan Council against Atomic and Hydrogen Bombs、1961年)など貴重な蔵書も増えてきましたけど、写真全般となるとやはり専門館である写真美術館の図書室には敵わないかなぁ。 長名 なるほど(苦笑)。では、質問を少し変えると、写真史研究をする上で、アートライブラリの使い方はどのようなところに利点を見出せるでしょうか? 増田 年表の話でもお伝えしたとおり、僕は横のつながりにも関心があります。そういう意味では美術書や展覧会カタログ、美術雑誌など、美術の動向と写真との関係を把握するための資料が充実している場所として、アートライブラリで写真史研究をすることの利点は十分あると思っていますよ。 長名 よかったです(笑)。写真研究者の方々にも、是非アートライブラリを使っていただきたいと思っております。増田さん、本日は本当にありがとうございました。 註 嶋田厚(しまだ・あつし、1929-):文明批評家。筑波大学名誉教授。東京生まれ。1964年、桑沢デザイン研究所助教授。1971年、東京造形大学造形学部教授。1982年、筑波大学教授などを歴任。著書に『デザインの哲学』(潮出版社、1968年)がある。飯沢耕太郎(いいざわ・こうたろう、1954-):写真評論家。宮城県生まれ。1977年、日本大学芸術学部写真学科卒業。1984年、筑波大学大学院芸術学研究科博士課程修了。著書に『戦後写真史ノート』(中央公論社、1993年)、『写真美術館へようこそ』(講談社現代新書、1996年)などがある。大辻清司(おおつじ・きよじ、1923-2001):写真家。筑波大学名誉教授。東京生まれ。1944年、東京写真専門学校(現・東京工芸大学)卒業。1953年、「実験工房」に参加。1958年、桑沢デザイン研究所講師。1967年、東京造形大学助教授。1976年、筑波大学教授などを歴任。写真部門の設立経緯については増田玲「本館の写真コレクション」(『東京国立近代美術館60年史』東京国立近代美術館、2012年、74–80頁)が詳しい。写真部門は2002年の本館リニューアルオープンに伴い、本館に統合された。2012年に空蓮房より写真関係資料約1600点(主に海外作家作品)が寄贈され、翌年「空蓮房コレクション(写真関係資料)旧蔵書」としてアートライブラリで資料を公開。資料の寄贈経緯や、空蓮房の活動については、谷口昌良、畠山直哉『空蓮房:仏教と写真』(赤々舎、2019年)が詳しい。「WORKSHOP写真学校」は、1974年から76年にかけて、東松照明を中心に、荒木経惟、深瀬昌久、細江英公、森山大道、横須賀功光が講師を務めた写真学校。坂本万七(さかもと・まんしち、1900-74):写真家。広島県生まれ。月刊『工藝』掲載図版の撮影などを手がけた。山岸信郎(やまぎし・のぶお、1929-2008):画廊主、評論家。後に「もの派」と呼ばれる作家たちが活動の拠点としていた田村画廊(1969-1990)や、真木画廊(1975-1991)、真木・田村画廊(1991-2001)などを運営。山岸氏の旧蔵資料は国立新美術館に収蔵されている。安齊重男(あんざい・しげお、1939-2020):写真家。神奈川県生まれ。1957年、神奈川県立平塚高校卒業。70年から長年にわたって、パフォーマンス、ハプニング、インスタレーションといった現代美術の現場を記録し続けた。「美術と印刷物 1960–1970年代を中心に」展は、1960–70年代にかけて、書籍、雑誌、新聞、カタログ、パンフレット、ポスター、チラシ、カードといった印刷媒体に見られる美術の実践を概観した展覧会。 増田さんの本棚 『写真100年:日本人による写真表現の歴史展』日本写真家協会、1969年日本写真家協会編『日本写真史:1840–1945』平凡社、1971年岸哲男『戦後写真史:解説・年表』ダヴィッド社、1974年日本写真家協会編纂委員会編『日本現代写真史展:終戦から昭和45年まで』日本写真家協会、1975年日本写真協会編『日本写真史年表:1778–1975.9』講談社、1976年日本写真家協会編『日本現代写真史:1945–1970』平凡社、1977年桑原甲子雄、重森弘淹編『日本写真全集 第12巻 ニューウェーブ』小学館、1988年飯沢耕太郎『戦後写真史ノート:写真は何を表現してきたか』中央公論社、1993年飯沢耕太郎ほか編『日本写真史概説』(日本の写真家)、岩波書店、1999年日本写真家協会編『日本現代写真史:1945–1995』平凡社、2000年鳥原学『日本写真史 上』中央公論新社、2013年鳥原学『日本写真史 下』中央公論新社、2013年日本写真家協会編『日本の現代写真1985–2015』クレヴィス、2021年 過去の写真展 現代写真展:日本とアメリカ|1953年8月29日–10月4日|国立近代美術館(京橋)今日の写真:日本とフランス|1956年6月22日–7月15日|国立近代美術館(京橋)現代写真展1959年|1960年1月5日–1月24日|国立近代美術館(京橋)芸術としての写真:メトロポリタン美術館選定|1960年8月27日–9月25日|国立近代美術館(京橋)現代写真展1960年|1961年1月5日–2月5日|国立近代美術館(京橋)現代写真展1961–62年|1963年1月5日–1月25日|国立近代美術館(京橋)2人のアメリカの写真作家|1965年12月18日–1月16日|国立近代美術館(京橋)現代写真の10人|1966年7月15日–8月21日|国立近代美術館(京橋)15人の写真家|1974年7月26日–9月1日|東京国立近代美術館現代美術における写真:1970年代の美術を中心として|1983年10月7日–12月4日|東京国立近代美術館写真の過去と現在|1990年9月26日–11月11日|東京国立近代美術館セバスチャン・サルガド:人間の大地|1993年1月5日–2月14日|東京国立近代美術館東京国立近代美術館と写真1953–1995|1995年5月23日–7月29日|東京国立近代美術館フィルムセンター展示室石元泰博展:現在の記憶|1996年2月14日–3月30日|東京国立近代美術館フィルムセンター展示室東松照明写真展:インターフェイス|1996年10月1日–11月30日|東京国立近代美術館フィルムセンター展示室アルフレッド・スティーグリッツと野島康三|1997年9月9日–10月25日|東京国立近代美術館フィルムセンター距離の不在:写真の現在|1998年2月10日–3月28日|東京国立近代美術館フィルムセンター展示室大辻清司写真実験室|1999年1月12日–3月6日|東京国立近代美術館フィルムセンター展示室石内都:モノクローム—時の器|1999年10月5日–12月11日|東京国立近代美術館フィルムセンター展示室トーマス・シュトゥルート:マイ・ポートレイト|2000年10月3日–12月9日|東京国立近代美術館フィルムセンター展示室サイト―場所と光景:写真の現在2|2002年6月18日–8月4日|東京国立近代美術館本館企画展示室牛腸茂雄展|2003年5月24日–7月21日|東京国立近代美術館本館ギャラリー4木村伊兵衛展|2004年10月9日–12月19日|東京国立近代美術館本館ギャラリー4、所蔵品ギャラリー(3、4階)ドイツ写真の現在:かわりゆく「現実」と向かいあうために|2005年10月25日–12月18日|東京国立近代美術館本館企画展示室アウグスト・ザンダー展|2005年10月25日–12月18日|東京国立近代美術館本館ギャラリー4臨界をめぐる6つの試論:写真の現在3|2006年10月31日–12月24日|東京国立近代美術館本館ギャラリー4アンリ・カルティエ=ブレッソン:知られざる全貌|2007年6月19日–8月12日|東京国立近代美術館本館企画展ギャラリー高梨豊:光のフィールドノート|2009年1月20日–3月8日|東京国立近代美術館本館企画展ギャラリー鈴木清写真展:百の階梯、千の来歴|2010年10月29日–12月19日|東京国立近代美術館本館ギャラリー4レオ・ルビンファイン:傷ついた街|2011年8月12日–10月23日|東京国立近代美術館本館ギャラリー4そのときの光、そのさきの風:写真の現在4|2012年6月1日–7月29日|東京国立近代美術館本館ギャラリー4ジョセフ・クーデルカ展|2013年11月6日–2014年1月13日|東京国立近代美術館本館企画展ギャラリー奈良原一高:王国|2014年11月18日–2015年3月1日|東京国立近代美術館本館ギャラリー4「事物」—1970年代の日本の写真と美術を考えるキーワード|2015年5月26日–9月13日|東京国立近代美術館本館ギャラリー4トーマス・ルフ展|2016年8月30日–11月13日|東京国立近代美術館本館企画展ギャラリー幻視するレンズ|2021年3月23日–5月16日|東京国立近代美術館本館ギャラリー4 『現代の眼』636号

連載企画「カタログトーク#1|〈座談会〉「民藝の100年」展」

展覧会に伴って発行される展覧会カタログ。豊富な図版や解説、最新の研究成果を踏まえた論文、文献一覧、年譜、意匠を凝らしたデザインなどなど、単なる展覧会の記録にとどまらない貴重な資料です。このコーナーでは展覧会カタログの制作に関わった方々にこだわりのポイントや制作秘話を伺いながら、その魅力を掘り下げていきます。 出席者:黒川典是(編集)木村稔将(デザイナー)花井久穂(東京国立近代美術館主任研究員)鈴木勝雄(同企画課長)聞き手・構成:長名大地(東京国立近代美術館研究員) -2021年12月3日(金)東京国立近代美術館会議室 展覧会カタログのコンセプト 長名:本日はお忙しいなか、お集まりいただきありがとうございます。『現代の眼』の連載企画「カタログトーク」の第1回目としまして、「民藝の100年」展のカタログについて、関係者の方々に制作秘話や、こだわりのポイントなどをお聞きできればと思っております。まず、制作にあたってどういうコンセプトやアイディアがあったのか、これまでの民藝関係の展覧会との違いや意識された点などお話いただけますか。 花井:これまでの民藝関係の展覧会は、日本民藝館式に解説は最小限に、モノの「美しさ」を中心とした展示か、あるいは柳宗悦の言葉をアフォリズムのように添えて見せるか、のいずれかのタイプが多かったように思います。章立ても時系列ではなく、「イギリス」「朝鮮」「木喰」といった地域別・ジャンル別の章に「民藝の巨匠たち」が加わる、といったかたちがほとんどでした。今回、東京国立近代美術館の民藝展は、「近代」の時間軸と歴史背景のなかに民藝運動を置き直してみる、というコンセプトです。当館も開館当初はキャプション解説の少ない「MoMA」方式でしたが、開館から70年近く経ち、特にこの10年ほどでコレクション展示のあり方が変わり、美術と社会という歴史軸を持った展示になりましたが、近代芸術運動としての「民藝」はこぼれ落ちてしまっている。今回、日本民藝館所蔵のものが多いのは、「日本民藝館の名品展を近美でやる」のではなく、柳たちその時代ごとに見ていたものや状況を歴史的に復元するためで、確実にこの時期に蒐集された、というバックデータが必要だからです。日本民藝館のみなさんと約2年対話を続けて、データを精査したものが今回出品されているものです。柳たちの出版物はその手がかりとなりますが、実際、民藝運動は膨大な言葉と出版物による運動でもあり、出版物自体が彼らの創作物でもある。なので、この展覧会では出版物などの「資料」も作品と同様に、画像付きで扱っています。そもそも「日本民藝館」の建物自体が民藝運動最大の創作物といえるものですが、それをまるごと近代美術館には持ってこられない。逆にホワイトキューブという時間軸を設定しやすい仮設空間を活かして、彼らの集めたもの・書いたもの・作ったものを一つ一つ分析し、モリモリと解説を付けることにしました。民藝研究は社会学や歴史学や哲学など様々な分野で蓄積がありますが、実際にモノと言説を編み込んだ「美術展」の形式では未だ達成されていなかった。一度、民藝運動における「モノ」と彼らの「言葉」を状況から切り離さず、歴史的な文脈のなかに編み込んだ展覧会を作りたかった。時系列という構成は一方向に進んでいく本の形式と相性が良く、今回は展示とカタログを作る作業で、割と近い部分が多かったです。 鈴木:たしかにカタログは展示空間と密接にリンクするものとして編集しましたが、展示では提示できない、民藝から広がっている様々な問題を、さらに横断的に見えるように配慮しました。展示空間では、全部で36のトピックスを、トピック単位で構成しています。では、空間に配置するのと同じことが紙面でできるかというと、そうならない。紙面は見開き単位で、要素間の関係性を展示空間とはまた違うかたちでより厳密に編んでいかなければならない。1トピックに入ってくるコンテンツは同じなんだけれども、また別な編み方をカタログでは試みています。組み合わせによって見える面が変わってくることも意識しながら、花井さんと黒川さんと木村さんが中心になってレイアウトを組んでくれました。 長名:並行しながらも別な表現をしなければならない。 鈴木:形式上そうせざるを得ないんですね。左から右にページを繰っていくなかで、どういうリズムで紙面が展開していくかを意識しながら、レイアウトを考えてくれたと思っています。 花井:今回の民藝展は普段の展示数の4倍くらいあります。カタログは4倍濃縮。全部を順に読むとなると疲れてしまいます。最初に「イントロダクション」で、展覧会の見取り図を示しました。インデックスのようにトピックで選べるようにしたのは、民藝運動は一回出てきたモチーフやテーマ、あるいはキーとなる作品の要素が時代によって何回も繰り返し登場するためです。民藝運動は「直線的な発展」では捉え難く、その循環と螺旋状の構造を見取り図としてわかりやすく示しています。特定のテーマに興味がある人はそこだけツマミ読みできる。 花井久穂主任研究員 最初が肝心! 長名:この図録の特徴は見開きだと思うんです。俯瞰してみるっていう、ちょっと図鑑ぽいというか。この見開きの中で、テーマが設定されて、文章と図版がバランス良く配置されていますよね。だから本の作りも開きやすくなっていて、とても読みやすい。木村さん、黒川さん、制作の裏側について教えていただけないでしょうか。 木村:僕は今回デザインを進めていくなかで、ラフを作るためのラフの作成という作業をしています。花井さんが見開き単位で内容を簡潔にまとめるという方向で考えていたので、それを実現するために、実際にこの見開きにはこんだけ写真が入るんですよっていうのを事前に見せないと、たぶん花井さんも整理できないと思ったので。そこは僕のなかで一番特異な制作プロセスでした。 花井:作品と資料が混在していて、素材や形や機能が異なるものが、文脈の力だけでつながっているので、未加工のままだと一見、雑多なものの寄せ集めに見えてしまう。見開きの中での大きさと配置の調整は重要で、木村さんと何回も校を重ねるうちに、ようやく一目で意味が伝わるように。 黒川:テキストに関していえば、いくつかヒエラルキーがあって、扉の章を別にすると、セクション解説があって、作品解説の付け方も2種類、特定の作品・資料に付く解説と、複数のものにかかる解説があって、木村さんが配置を工夫してくれました。 花井:最初はもっと解説を少なく(紙面が限界)、ということだったのですが、書き進めるうちに穴が見えてくる。これは説明がないと意味不明だね、と書いていくと結果、文字量が大変なことに。 黒川:増えるのはいいんですが、先割りの段階で多めに言っておいて欲しかった(苦笑)。 鈴木:この判型はすでに決まっていたから、そのなかでテキストの分量を割り出したんですよね。当初、セクション解説は結構複雑な内容でも400字にまとめることを決め、作品解説の長いものは200字、短いものは100とか150字で計算していったんです。なるべくそれに近づけたけど、解説に関してはどうしても200字だと説明し切れないものが出てきて、長短混在したのをレイアウトで調整してくださった。 黒川:普段木村さんと図録を作るときは、僕が作った仮の台割りを形にしてラフになるんですけど、それが前段階になって、ラフのラフというワンクッションがあった。 木村:この初期の段階の作り込みにきちんと時間をかけてやったので、簡潔にまとまったんだと思います。 花井主任研究員によるラフ 図版に注目! 長名:とてつもない数の図版が載っていますよね。モノだけでなく、資料もたくさんあります。なのに、ごちゃごちゃしていなくて、すごく見やすいし、関係性もわかりやすいですよね。 花井:民藝は「編集」する運動体なので。モノとモノの影響関係や、資料とモノの対応が紙面でわかるようにしないといけない。資料は写真を載せず文字だけ抜粋して掲載という手法があるのですが、ほとんど図版で見せています。作品を資料のように、資料を作品のように扱う展覧会でもあるので。資料そのものの手触りが伝わる画像を意識しています。なかにはあえてトリミングをせず端まで残しているものもあります。 長名:本のノドの部分が残るように? 黒川:ペラものと冊子ものの違いがわかるように、冊子ものはあえてノドの部分を少し残しました。 花井:最初私もこれトリミングミスかなと思ったら、木村さんに「わざとです」と言われて(笑)。資料に書かれていることは、要約して解説に書くのですが、これは原文で読んで欲しいというものに関しては実際読めるくらいのサイズで載せています。例えば「下手ものゝ美」(展覧会カタログ43頁)は1ページ全部使っています。この「言葉の多さ」を見て欲しかった。そのほか、雑誌『工藝』には、柳たちがフォントや図版など、造本に対するこだわりを編集後記にも書いているので、その現物をお見せせねばと。 長名:単にテキストにしちゃうと、それが落ちてしまうということですね。 木村:図版についていうと、民藝館で撮影した写真というのは民藝館独特の背景、写真の撮り方があるので、これをどうするかという課題は最初の段階でありました。モノを切り抜いて、背景をなくして、フラットに見せるという方法もあるんですけど、民藝館の写真の撮り方も、特徴の一つかなと思って、切り抜きをしないレイアウトで進めていました。 花井:2021年現時点での日本民藝館の写真の撮り方を残しておくという意味もありました。柳たちが作品写真の撮り方にどれだけ意識していたかを取り上げたセクションもあります。今回、作品の新規撮影時、民藝館で長く撮影を担当されてきたカメラマンの杉野(孝典)さんに、当時の図版を見せて、「これと同じように撮ってください」とお願いしたのですが、やってみると普通のライティングでは撮れない。例えば、雲形の墨壺の特徴的な曲線を強調するように、2本のハイライトが入っている図版があるのですが、なかなかこんな風には撮れないそうです。柳がおそらくライティングに対して、細かく指示していたのでしょう。 レイアウトに注目! 鈴木:当初切り抜いて雑誌風にレイアウトするのもありかなと話していましたが、結果的に木村さんは切り抜きをせずにレイアウトをしてくれました。角版の枠自体を、見開きを構成する単位として活用したという感じを受けました。 木村:そうですね。これだけ点数が多いとバランスを取るときの基準にしましたね。 鈴木:全部切り抜きにしちゃうとばらばらな感じになってしまう。角版の枠をうまく利用して、統一感のあるレイアウトを組んでいただいたのかと思っています。 木村:レイアウトでいうと、これだけ見開きによって文字数と掲載する画像点数が違うと、1個のフォーマットには収まらない。だから、今回2段組、3段組、5段組っていうフォーマットをレイヤーで重ねていって、それをテキスト類と図版の関係性によって使い分けながらレイアウトを進めました。フォーマット通りだと、余白のバランスが悪いページがあって、そこは自分の目で判断をしていきました。要は、フォーマットが絶対ではなくて、フォーマットから多少ずれてしまっても、自分の眼でバランスがいいというほうをとった。唯一守っていたことは、キャプションと解説の行送り。ベースラインは上から下まで常に同じ位置にして、キャプションも一応ベースラインに乗っているんですよね。だからページをめくってもこのかえしの位置がずれていても、この行送りのラインがカラーページは全ページ通して守られているはずです。 花井:秩序がちゃんと与えられている。これだけの量をすっと読めるように、本当に小さな調整をしてくださった。ぐっと見やすくなる瞬間というのがあって、そのときは興奮しました。 木村稔将さん 編集の仕事 鈴木:台割の原案を作ってくれたのは実は黒川さんなんです。作品リストの原型はすでにできていて、あとはエッセイの本数と年表、文献案内を入れることが決まっていたんですけど、それを規定のページ数のなかにどう収めるかを考えてくれたのが黒川さん。最初作業したときはどうでした? ページ数が足りないと思いましたか? 黒川:いや、だいたいこんな感じかなと。強いて言えば、参考図版などがあとから増えていった。 鈴木:僕らのほうもテキストを増やしていきましたが、逆に黒川さんのほうから、レイアウト組んだ上で、ここにテキスト追加してくれと要求されましたよ。 花井:面白かったのが、黒川さんから「ざくろ」の広告の画像を探してくださいと言われたときですね。最後の最後で、普通は「もう勘弁してください」と編集者から怒られる時期なのですが、逆に黒川さんから増やす提案。(208–9頁を開きながら)この「ざくろ」ですね、これ「十二段家」は左ページで、「ざくろ」は右ページ。「ざくろ」、図版ないから、足そうと。 木村:黒川さんはあると知ってたんですか? 黒川:「十二段家」があるなら「ざくろ」もあるだろうって。 花井:「ざくろ」の住所が「アメリカ大使館前」と書いてある画像を選びました。また資料性が上がってしまいました。 鈴木:黒川さんはこれまで情報満載のカタログをたくさんお作りになっているわけですが、今回の民藝展の編集作業で心掛けていたことはありますか? 黒川:今回の展覧会は柳中心史観ではないということと、美学的な方向に寄らないということが特徴としてあったので、結果的に器物と資料のヒエラルキーがなくなった。そういう意味では普段やっている仕事に近かったですね。原紙で見せるものは原紙で見せて、その場合は可読性を担保する。「民藝地図」(130–133頁)は上下に余白ができたから、記録写真ないですか?って、鈴木さん、花井さんに投げかけて。 鈴木:最後の最後でもう一枚写真を提供してくれって(苦笑)。 花井:キャプションに正式な展覧会名と会期等のデータを付けなくてはならないので調べたら、手がかりがなくて、それだけで数日かかった。 黒川:結果的には、今回の展覧会だと続けて横並びに展示されたものが、民藝館では2つに分割して見せていたことが伝えられたので、よかったかなと思います。 並びに注目! 長名 レイアウトがテキストと図版を追加させるのは面白いですね(笑)。 花井 そうですね。ただ、カタログはある程度、買いやすいお値段と、軽さ(重量)というのも必要とされます。今回、共催者であるNHKプロモーションさんと毎日新聞社さんから「広く色々な方に手に取ってもらいたい」という強いご希望もあり。書籍が売れない時代、コスト面をどうクリアするのかという問題がありました。ページ数に限りがあるので、すべての作品図版を載せない、という選択肢もありました。結果的に全点掲載、資料も図版にできましたが、高いハードルでした。見開きに図版を複数、レイアウトしなくてはならないのですが、元々私は工芸が専門だったので、サイズは結構大事で、作品の大小の関係が実際とあまりに違うと気持ちが悪いということがあり。その点については、木村さんが汲み取ってくれて、モノとモノの関係性のなかでサイズを調整してくれました。 木村 それでいうと、(77頁を開きながら)この三國荘の急須(3_66)と茶碗(3_65)のレイアウト。たしか急須は上から注ぐから上にしてくださいって花井さんがおっしゃって、すごく面白いと思ったのを思い出しました。 花井 はい。なんとなくモノの機能と一致するように置きたい。 長名 確かに自然の流れで見やすくなる。 黒川 注ぐものだからっていうところから上下の配置をあまり発想しない(笑)。 花井 でも私のなかで違和感があって、急須が上にあると落ち着く。 木村 印象的なことでした。 花井 道具には「次にどういう動作があるのか」ということが埋め込まれているんです、形に。そこは大事にしたいかなと。 黒川 サイズの調整というと、(199頁を指して)これ。実際のサイズを反映したいから、こっち(6_33)は大きく、こっち(6_32)は小さくって。 花井 わざわざ小さくしてもらいました。 木村 でも、厳密にサイズ比率を合わせたら小さすぎたって戻しましたよね(笑)。 花井 規模の大きな展覧会の場合、複数の出版社さんが雑誌の特集を組んでくださったり、そのほか、同じ分野で画集やムック本が出たり、出版活動が活性化しますよね。1ページに作品1点、というような豪華なビジュアルブックも出ますし、お客様が欲しい本のレンジは広いので、それらと競合しないよう今回の展覧会カタログはぎゅっと密に文字多め、一般書籍ではコストの問題でカットされてしまう資料編に紙幅をとる方針に舵を切りました。 人物相関図に注目! 長名:冒頭の「本展に登場する人物相関図」(展覧会カタログ10–11頁)は民藝と関わりのあった人的ネットワークが非常にわかりやすくまとめられていますが、すごく大変だったのでは? 木村:黒川さんが基本となる構成を作ってくれたので、カテゴリー分けなどの見え方の検討に十分時間かけることができました。 長名:わかりやすいですね。 鈴木:一色だけなのにわかりやすい。 黒川:僕が描いた図は色でカテゴリー分けをしていたので、あとは木村さんに「色は使えないから線の種類と網掛けでよろしく」って。 鈴木:我々は人の名前と解説をワードにベタ打ちした原稿を黒川さんに渡しただけ。そしたら翌日ぐらいには黒川さんから構成案が出てきたんですよ。おお、なるほどこう整理されるんだと思って。するとまもなく木村さんからほぼ完成形のデザインが出てきたので、なんなんだこの二人の情報整理能力はと仰天しました。 黒川:図に整理してみると見えてくるものがあって、沖縄に紙幅を割いているわりには登場人物が少ないんだなとか。 花井:実際はもっと膨大な相関図になるのですが、基本的に今回、展示物があるかどうかが基準でした。 鈴木:民藝コアメンバーはいくらでも付け足しできるんですけど、その外部にある人物ネットワークを示すのが今回の目論見でもありました。関係性が見えてくるように、二人が工夫してくれました。 木村:コンパクトにまとまっているほうが巻頭の導入としてはいいのではないかと思います。 長名:ちゃんとどういう人か説明も書いてあるじゃないですか。民藝には、これだけいろんな人が関わっていたっていうのが、これだけで俯瞰できるっていうのはすごいですよ。 花井:民藝運動は男性が多いっていうのは、確かにあるんですよね。 鈴木:財界、新聞人、官僚の貢献というのが見えてくる。 黒川:実は体制側の人たちのサポートなくしては、っていうところですね。 鈴木:そう、それが今回の展覧会のひとつのポイントでした。木村さんは試行錯誤の末にこのデザインに至ったのですか? 木村:まずは目で見て構成がわかるようにしたかったですね。特に地域としてのつながりや民藝との関わり方など。 鈴木:この図録では、章立て・セクションに沿って順番に説明するイントロダクションではなくて、章を超えたセクションのつながりが見えるように、36のセクションを10のトピックで再編集しました。様々な関係性のなかに成立した民藝運動の特質を表現できたらという思いで。 長名:ネットワークがいろいろなところに張り巡らされている。 黒川:ここは展示より図録というメディアの特性がいかせたところですね。 黒川典是さん 年表に注目! 長名:「俯瞰的視点をもつための「民藝の100年展年表」」(245–269頁)について、「民藝運動」「民俗学・民具・民家などの隣接領域」「美術・工芸・デザイン」「社会」という4つの領域を横断的に見る構成になっています。「民藝運動」の項目では、柳宗悦だけでなく、民藝グループに関わった人々の情報がまとめられていますし、見開き120ページという相当なボリュームになっています。こだわりのポイントを教えてください。 花井:年表に関しては柳中心のものが多く、それぞれ関わる人たちの合わさったものが意外になかったので、最後まで苦労しました。それぞれ民藝運動と民俗、民具、民家という隣接領域、美術工芸デザイン、社会の重要項目が、同じ年に同じ分量だけあったとは限らないし、年表にする限りある程度統一をかけないといけない。民藝運動にとって重要な年の年表上のジャンルごとの高低差をどう工夫するかが課題で、そこは本当に編集の力とデザインの力に助けられました。 鈴木:一度ラフな形でレイアウトを組んでみたんですよ。すると民藝運動の項目を記した左ページとそれ以外の項目を掲載する右ページとでタイムラインの進みがずれてしまった。これを合わせるのに随分苦労しましたね。項目を追加して、時間軸が揃うように最後まで粘りました。 木村:それは鈴木さんがこだわっていたところでしたね。 黒川:「俯瞰だ」と。 花井:何年から始まり、何年まで入れるか。結局は浅川伯教の生まれた年から始めましたけど、最初は琉球処分の年からという案でした。 鈴木:それは黒川さんの提案だった。 黒川:どこから始めてどこで終えるかは年表を作るとき重要になってくる。普通だったら柳の生まれた年から始めることになるのでしょうけど。 花井:最初は単なる「年表」でしたが、どういう年表かタイトルをつけよう、と、黒川さんが投げかけてくださって。じゃあ「俯瞰的視点をもつための民藝の100年“展”」年表にしようと。 鈴木:それは文献案内もそうですね。ちゃんとタイトルをつけました。文献一覧ではない。 文献案内に注目! 長名:「MOMATアートライブラリによる『民藝文献案内』」(228–244頁)は、アートライブラリのライブラリアンがチームとして展覧会カタログの制作に関わり、テーマに則して文献収集と解説執筆を担当するという、初めての試みでした。「民藝に関する基礎文献」と、民藝に関わる13のテーマから文献案内をしていますが、過去の民藝展でも前例がないことだったのでは?と思いますが、いかがでしょうか。 花井:これまで柳宗悦展や民藝展はたくさん開かれているので、すでに達成されていることは多いんです。今、文献リストを作るとすれば、おそらく図書のデータベースのほうが優れていて、「民藝」と入力すれば、かなり精度が高い文献リストが検索できますし、新しい文献が出ればすぐに更新されてしまいます。文献リストをわざわざ紙で残す必要がどれだけあるのかと。2021年の今現在において、民藝におけるテーマはどのようなものがあるのか、テーマ別に今ここまで研究が進んでいます、という言葉を付した文献案内になるといいなと。民藝の専門家といっても、様々な研究ジャンルがあり、ならば、俯瞰的な視点を持つには、ライブラリアンと一緒にレファレンスを作るのがいいだろうと。展覧会をご覧になったあと、興味を持ったテーマを深掘りし、自ら調べる助けになるものを作りたいと思いました。 花井:美術文献に特化したレファレンスというのは、やはり当館にアートライブラリがある強みですよね。ライブラリに専門スタッフがいることを知っていただく機会でもありました。展覧会にここまで入ってもらうことは、初めての試みでしたが、総力を挙げて協力してくださった。 鈴木:みなさん大宅壮一文庫や国会図書館に行って、資料収集をしてくださった。展示に盛り込めきれない、例えば、「戦後の民藝の変容」というトピックを、文献案内を通して示してくれた。展示と補完関係になっているんです。会場では、展示されたモノから受ける印象を手がかりに歴史のなかに分け入るわけですが、カタログでは、その際のガイドブックになるような情報を提供する。そういう関係を目指しました。 長名:最初鈴木さんから文献案内のテーマ設定をいただいてから、少しずつ精査していって、最初は該当する資料が集まるかどうかというところからの調査でした。なので、やってみないとわからないことがたくさんあったんです。テーマがあっても本当にその資料がちゃんと位置付けられるか調べるのに、すごい時間がかかってしまったんですけれども。でも、ライブラリのスタッフが調べてみんなで持ち寄って一つのテーマにまとめていくという作業はやったことがなかったので、展覧会の新しい関わり方だったなと思います。 黒川:ライブラリとの連携はすごく面白いし、今回の特徴だと思うんですけど、ちょっとシニカルなことを言わせてもらえれば、ほかの美術館ではできない。長名さんのような中心になっているライブラリアンがいて、スタッフが多くないと。 長名:東近美ならではの取り組みですね。 花井:「MOMATアートライブラリによる」とタイトルをあえてつけています。 鈴木:今回の展覧会では、歴史的な文脈を展示の中で再構成するために資料をふんだんに活用していますが、こうした資料やそこに含まれる言説が「民藝」を形作っているということを文献案内が示している。主題ごとに、一次文献と二次文献を編集する形式は、これまでにないのではないか。 長名:民藝展は資料と作品という概念がフラットになっているので、膨大な資料が展示されているのは、ライブラリの担当者としても嬉しいというか。 花井:知識は鑑賞を阻害する、という一方で、実際、柳宗悦や式場隆三郎ら、民藝運動の人々は膨大な書誌を編んでいるんですよね。柳先生どうでしょうか、と。東近美は過去にお叱りをいただきましたが、私たちもこうやって後に続いています。 デザインに注目! 長名:外装やデザインの部分について、教えてください。 木村:表紙ですが、民藝の持つ雰囲気とは少し距離をとるようなデザインを意識しました。たたずまいとして、モノとして、なにか特徴的なものにしたいと思って、視覚ではなく、触覚を刺激するようなエンボス加工されたこの紙を表紙に選びました。ただ、これ、柳全集の表紙を見てなかったので(苦笑)。 花井:オマージュかな、と思ったら、偶然、柳宗悦全集の装幀となんだか雰囲気が一致したとのこと。柳全集は、本物の布ですが、今回のカタログで布貼りにすると、みなさんのお手元には届けられないコストになってしまいます。 木村:できるだけ僕のなかでは民藝の持つイメージとは遠ざかりたかったのですけど、結果的には近づいていた。 鈴木:黄色すぎず、グレーがかった色味や、布ではないけど洗練された風合いとか、民藝との絶妙な距離を保っていると思いますよ。よくこんな質感の素材を見つけてこられたなと感心しました。 木村:時間をかけて紙見本を見て、触ってという感じでした。 花井:色を入れたい誘惑にも負けずに、本当にストイックな感じです。 木村:何か特定の色を使用すると意味を持ってしまうので。今回は文字色も黒にしました。 花井:文字の艶。これも効いているのかなと。 木村:効いてますね。黒にしてよかったです(笑) 花井:これは後付けですが、柳の『民藝の趣旨』という本の特装本の文字の艶と似ています。コデックス装は背表紙がないのですが、それをどう処理するかという問題があり、普通は紙を巻いたりしますが、そうなるとまた違うものになってしまいます。 木村:そうですね。それは避けたいと思って。別案としてスリーブケースもありましたが、予算的にはちょっと。であれば、もうこれで。 花井:背表紙がない代わりに、ここ(裏表紙)に正式タイトルを入れました。 鈴木:ちゃんと箔を押してる。 長名:手に取りやすい感じもありますね。 黒川:重くもない。 花井:手ざわりが気持ちいいです。 おわりに 鈴木:今回の民藝展、外の人から「どこの章を担当されたのですか?」とよく聞かれるんです。この分量ですから、章かセクションで分担しているのでは、と。でもそうじゃないんですよ。どちらも全体をカバーしたうえで、執筆の分担だけを決めた。 花井:それぞれの専門の強いところ弱いところというのはあるので、もちろん分担に反映されてはいますが、逆にそれぞれの領域に踏み込んでいるところもあります。そこも俯瞰的な視点につながったのかなと感じます。 長名:偏らなかったんですね。文献案内をやったときも思ったのですが、民藝って入り組んでいるので、厳密に担当を分けるのは難しいですよね。そういうふうにお二人がうまく協働して取り組まれたところが、展覧会のコンセプト自体にもあっていたのかなと思います。 黒川:連名で巻頭のテキストを書くのは大変じゃなかったですか。各章のなかでそれぞれが書き分けるのとは違って、二人でひとつのテキストを書き上げるというのは。 鈴木:イントロダクションについては、「インデックス」という形式を含めた原案を花井さんが作ってくれたので、あとは下書きをベースに二人で推敲を重ねていきました。インデックスに分割されていたので、わりとスムースに書けましたよ。 花井:展示を見たお客さんの声で嬉しかったのが、キャプション一個一個で完結しているのだけど、それが全部つながっていて、全体を読んでこういうことか、とわかったという感想がありました。この展覧会は必ずしも柳宗悦ひとりの思想をそのまま伝えるというわけではなく、様々な論点から、民藝運動の歴史を俯瞰する、というもの。多様な個別のテーマがつながったとき、初めて全体像を結ぶ、というものです。今回のカタログは、展覧会の作り方そのものだったな、と思います。 長名:ありがとうございます。お話は尽きませんが、そろそろお時間です。今回の民藝展、様々な局面で協働による成果が結実したもののように思いました。展覧会カタログに一貫している俯瞰性や、網目のように張り巡らされたネットワーク、展覧会の補完的役割など、展覧会カタログの知られざる舞台裏を明かしていただけたのではないでしょうか。皆様、貴重なお話をありがとうございました。 鈴木勝雄企画課長 『現代の眼』636号 カタログ 柳宗悦没後60年記念展「民藝の100年」公式図録 2,600円(税込み)B5変形サイズ311頁日本語・英語(一部) 【目次】 イントロダクション「民藝の100年」展を編集するー展覧会の見取り図 花井久穂、鈴木勝雄第1章 「民藝」前夜ーあつめる、つなぐ第2章 移動する身体ー「民藝」の発見第3章 「民」なる趣味ー都市/郷土第4章 民藝は「編集」する第5章 ローカル/ナショナル/インターナショナル第6章 戦後をデザインするー衣食住から景観保存まで民藝の「近代」ーミュージアム・出版・生産から流通まで 花井久穂MOMATアートライブラリによる「民藝文献案内」俯瞰的視点をもつための「民藝の100年展年表」

連載企画 「研究員の本棚#2|絵画をめぐる、知覚と言葉の本」

このコーナーは、アートライブラリの担当者である東京国立近代美術館研究員の長名大地が聞き手となり、館内の研究員に、それぞれの専門領域に関する資料を紹介いただきながら、普段のお仕事など、あれこれ伺っていくインタビュー企画です。第2回目は、中林和雄副館長にお話を伺います。 聞き手・構成:長名大地(東京国立近代美術館研究員)-2022年1月19日(水)東京国立近代美術館アートライブラリ 研究員プロフィール中林和雄(なかばやし・かずお):東京国立近代美術館副館長。1961年大阪生まれ。京都大学大学院修士課程修了。専門は近現代美術史。89年より、東京国立近代美術館に勤務。著書に『見ることの力』(水声社、2017年)や『絵画との契約:山田正亮再考』(共著、水声社、2016年)、訳書にマーク・ロスコ『ロスコ:芸術家のリアリティ』(みすず書房、2009年)などがある。 カンディンスキーから始まる 長名:美術史研究を志すことになったきっかけを教えてください。 中林:京都大学を一度理系で卒業した後、特に展望がなくて、文学部の美学美術史に学士入学で入ったんです。本当は音楽の方に関心があったのですが、なぜか美術が対象になってしまった。 長名:当時の指導教官はどなたでしたか?また、研究対象は? 中林:美学の吉岡健二郎先生でした。教養部には西洋美術史の乾由明先生がいらっしゃいました。ゼミは美学や日本美術史を研究している人と一緒でした。研究対象は、ワシリー・カンディンスキーでした。誰か作家を選ばなくてはいけないということで、しかも大物を選べと。抽象絵画の創始者と言われていたからでしょうかね。彼はドイツの画家と思われている傾向が強いのですが、ロシア出身ですよね。例えば、彼の作品に見られる独特の浮遊感は西欧では生まれにくいところがありますよね。でも、文学部に移った時に一番頑張ったのはフランス語だったんですよ。もちろんドイツ語にもトライしたけど合わなくて。それで修士論文では、カンディンスキーのパリ時代の作品を扱うことにしたんです。それが東近美に勤めてから、実際にカンディンスキー展をやったり、ロシアにも行ったりして、当時は思いもよらなかったですけどね。 長名:カンディンスキーの研究がスタートだったのですね。学芸員になったきっかけは? 中林:大学の先生から東近美の研究員の募集が出ていると話をもらったのがきっかけです。当時は今と違って、ネットで募集を出すという環境でもないわけで。もちろん試験はありましたけど。 長名:では、元々学芸員を目指していたというわけではなかったのですね。東近美に入られた頃のことで覚えていることなどありますか? 中林:入ったのが89年くらいでしたからね。今と違ってのんびりしていた時代のように思います。80年代は新聞社の羽振りが良い時代だったということもあって、共催展も活発で、ピカソやゴーギャン、カンディンスキーといったモダン・マスターの展覧会ができていたようです。けれど、90年代になると、いわゆるバブルが弾けてと言われるやつですが、共催展が減ってきた時期だった。とはいえ、羽振りの良い時期のことはほとんど知らないので、前後の比較はできませんが。当時は年一回自主企画展をやるくらいのペースで、今と比べるとゆったりしていましたね。あと、作品の購入予算も6千万円くらいしかなかった。それでも、時折、「ドル減らし」という円高の緩和策のようなことがあって、海外作品の購入が叶うことがあったんです。それで、カンディンスキーの作品《全体》(1940年)が入ったんですよ。 長名:そんな購入の仕方もあったのですね。中林さんが手掛けた最初の展示はどのようなものでしたか? 中林:当時の『現代の眼』にも書いていますが1、山口長男の作品2点《象》(1961年)と《池》(1936年)を展示したのが最初でした。当時はみんな美術課で所蔵品を扱うところからスタートしたんです。前の世代が作った展示の雛形もあって、それを踏襲しなければいけないような空気もあった。でも、若手の時は上に反発するものと思っていましたから、素直に言われたことをやるというわけでもなく(笑)。 長名:踏襲しなかったんですか?(笑) 中林:今思えば、そういうのを許してくれる土壌がありましたね。余談ですけど、雛形で思い出したことが。99年の改築の前、展示室の3階に梅原コーナーというのがあったんですよ。(東近美を設計した)谷口吉郎さんが茶室を作るって言ってた場所なんですけど。そこには梅原龍三郎が寄贈してくれた作品を展示することになっていたんです。ちなみに、梅原さんは自身の作品は東近美に、なぜかルノワールの作品は西美に寄贈されて。 長名:梅原コーナーというのがあったのですね。ルノワールは惜しいですね。では最初にお一人で手掛けた企画展について教えてください。 中林:95年の「絵画、唯一なるもの:現代美術への視点 4」(1995年11月3日-12月17日、東京国立近代美術館)という展覧会です。学生時代から一貫して関心は絵画でしたね。当時は年一本の自主企画だったから、わりと展覧会準備に時間をかけられて調査や出張ができたんです。この展覧会では、ゲルハルト・リヒターの作品を5点取り上げましたが、当時名前は知られていたけど、作品を実際に見る機会はあまりなかったので、わりと早い展示の例かなと。彼にも2回くらい会っていますよ。この展覧会の後、当館に収蔵されたリヒターの作品《抽象絵画(赤)》(1994年)は、半ばギャラリーに脅されるような形で購入に至ったのですが、今となっては評価額が当時の100倍くらいになっていますからね。 長名:そんなに高騰しているんですか。 中林:リヒター自身もこんなことはおかしいって言ってるんですけどね。アート市場というやつです。 長名:展覧会を契機にその作家のコレクションが加わるという流れがあるわけですよね。 中林:そうですね。かつて当館でやっていたシリーズに「現代美術への視点」というのがありますが、あれは元々同時代の新しい現代美術をいかに収蔵に繋げるかという意図もあったんです。 長名:一口にコレクションの形成といっても、収集のきっかけは様々なのですね。 中林:公的な美術館のコレクションという意味で、一般の人からすれば、評価されている作品は満遍なくすべて収集すべきという考えがあるとは思うのですが、実際のところ、そう単純なものでもない。各分野の担当者が得意とする領域について知見を深め、調査し、その結果、コレクションに繋ってきたという側面があります。もちろんそこでは美術史との関係性を意識して、それぞれの作品の重要性を主張するわけですが、それが目録一覧のようにして与えられているのをはじからずらっと収蔵するというわけにはいかないのですよ。もちろん、物理的なキャパシティの限界もありますし。 作品受容について考える 長名:では、これまで学芸員の仕事で特に意識的だったことなど伺えますか? 中林:カタログの文章などを書く時は、後にまとめても良いものを残そうと心掛けてきました。なので『見ることの力』(水声社、2017年)2 は、これまで書いてきたものをまとめて出版するという形ができました。あと、書く時に重視していたことは、学術的な業績という以上に、日本語として面白いかどうかにも比重を置いていましたね。 長名:では展示について心掛けていたことはありますか? 中林:うーん。 長名:ちょっと違うかもしれませんが、先日、久しぶりにDIC川村記念美術館の「ロスコ・ルーム」に行ってきたのですが、作品と鑑賞者との関係という点で、ああいった空間作りも展示の仕方としてありますが。 中林:あのロスコの部屋は絵画の中にいる感じを、いわば演出していますよね。それは彼自身のプランでもあるから一種のインスタレーションとも言えるけど。学芸員がやる場合は、展示のたくらみみたいなものは後ろに下がっていて目立たない方が良いとも感じます。それと、カンディンスキーは「絵の世界のうちへ入り込みそこを逍遥する」って言っているけれど、実際のところ、作品と見る者は隔絶されていて、入ろうとすれば入ろうとするほど一体化できないわけですよ。だから、僕の場合ですが、絵画を受容する場面において、真剣になるほど逆に意識されてくるのは見ている自分自身ではないかとも思っています。作品というのは鑑賞者がいてはじめて成立するものだと考えるのですが、振り返れば学生時代からずっと受容の場面の問題に関心があったように思いますね。 長名:ここからは具体的な資料の紹介をしていただけますか?今回、35件ほど挙げていただきましたが、おおまかにグルーピングしていただけたらと思うのですが。 中林:今回ピックアップした資料は、これまで展覧会カタログや研究紀要などに書く際に、参照してきたものになります。知覚に関するものが多いですが、5つにグルーピングできるかなと。具体的には、①作品受容と知覚、②模倣と装飾、③顔、④色彩、そして、⑤作者の言葉に関するものです。 長名:では①の作品受容と知覚に関するお話からお願いできますか? 中林:まず、知覚に関する文献として、メルロ・ポンティの『知覚の現象学』は、問題を捉える上で、基礎文献ですね。今はどうだかわかりませんけれど。もう30年以上も前ですが、カンディンスキーに関する修士論文を書いたんです。それを大学の研究紀要用にまとめたのが「カンディンスキー、上と下」という論文です。ここで彼の《空の青》(1940年)という、パリ時代の、独特の浮遊感を与える作品を取り上げて、作品を上下反転させて観察するということをやってみました。この作品、反転させると浮遊していたものが落下に転じるんです。この上と下という感覚、実は視覚にも使われますが、音にも使われますよね。そこに何か共通の根がある。カンディンスキーがいわゆる共感覚者だと言われることとも関連するのだと思いますが、視覚や聴覚という個別の感覚の奥には人間と外界との関係の原型みたいなものがあるという見方が示唆されるわけです。 長名:たしかに音が高い低いと言いますし、上下の感覚というのは視覚だけではないですね。 中林:中村雄二郎さんの『共通感覚論』(岩波書店、2000年)はそれを「常識」とも関連付けて、社会基盤にも繋がると書いていたように記憶します。 長名:②の模倣と装飾では、アンリ・マティスに関する文献が並んでいますね。 中林:カンディンスキーは考える対象ですが、見ることのプレジャーを与えてくれる作家は、僕にとってマティスでした。ここに挙げた資料はマティスの研究史とも重なっています。まず、ニューヨーク近代美術館(以下、MoMA)のアルフレッド・バー・ジュニア(Alfred H. Barr, Jr., 1902-1981)が1951年に開催した「マティス」展(Matisse, his art and his public, Museum of Modern Art, 1951)が起点となりますが、ここではマティスをキュビスムや抽象といったモダンアートの系譜に連なる立役者として評価して、晩年のニースの頃の作品はあまり評価していない。それが変わったのが、あとで言及する作者の言葉とも重なりますが、マティス自身の言葉がまとめられたHenri Matisse: Ecrits et propos sur l’art (Hermann, 1972)が出版された頃からです。『Critique』誌で組まれたマティス特集もこれを元にしています。その後、80年代に入って、ピエール・シュナイダー(Pierre Schneider)とジャック・フラム(Jack Flam)が大著をまとめています。そして、90年代に入って、ポンピドゥー・センターとMoMAで大回顧展が行われました。単線的なモダニズム的な評価をこえてきめ細かな評価が段々に進んだ感じですね。 長名:実際に会場には行かれたのですか? 中林:ポンピドゥーの方だけ見ました。カタログを見るとわかるのですが、内容は一緒ではなくて、ポンピドゥーの方は1919年頃までの作品だけで構成されて、MoMAの方ではすべての時代の作品が展示されました。その後は時代の雰囲気も変わり、絵画をどう捉えるかという議論も下火になったような印象を受けています。その後の研究史はあまり追えていませんが。 長名:なるほど。マティスと模倣という点については? 中林:マティスの作品に登場する椅子のモチーフは、人を喚起させると言われます。それは人体を模倣する椅子という問題に連なります。当館のコレクションにマティスは1点《ルネ、緑のハーモニー》(1923年)がありますが、それも椅子に関わる作品です。これについても1本書いていますが。マティスの作品はいわゆる再現的絵画ですが、それはつまり類似、模倣の問題を改めて深く考えるきっかけでもあると考えていて。ここで話し出すと長くなっちゃうので詳しくは論文を読んでもらえたら(笑)。 長名:そうします(笑)。では、装飾についてお願いします。 中林:これもマティスへの関心の延長線上で選んでいます。多木さんの連載を挙げていますが、70年代に書かれたものなので、どういうきっかけで知ったのかは覚えていません。ここでの議論は装飾というのは単なる付録的な飾りではなくて、過剰なる外部であるとしていて、デコトラとかも取り上げていたと思います。装飾というのは、例えば雑草や、勝手に生えて蔦のように巻き付くようなものという感じで、理性的な秩序と対極にあるものだと。装飾のそうした捉え方をこの連載から得ました。 長名:続いて、③顔についてお願いします。 中林:2000年に「顔:絵画を突き動かすもの」(1月12日-2月13日、国立西洋美術館)という展覧会を、西洋美術館で開催したんですよ。当館がリニューアル中で、たまたま西美が空いているということで実現したんです。でも新聞社からは肖像画は人が入らないと言われていましたけどね(苦笑)。じゃあなんで肖像画展だと、人は入らないのかと、それは恐いからじゃないかと思っていますが。顔というのは裏面がないですよね。それは絵画も同じで。ここに挙げたのは顔と絵画の正面性や両者の抜き差しならない関係について考える上で参考になる資料です。 長名:では、④色彩についてお願いします。 中林:色彩はアプローチが最も困難なものですよね。長名さんは色彩についてどう理解していますか? 長名:えっと、一般論としてですが、ニュートンの物理学に基づく色彩理解と、それに対してゲーテの人間の感覚として捉えた場合の色彩理解という問題があるという理解でいます。 中林:そうそう。色相環がなぜ円なのか考えたことがありますか? 可視光線は電磁波のうちの赤から菫すみれ色までの領域だけが見えているものであって、紫外線や赤外線は目には見えないわけです。ちなみに蝶々は紫外線が見えるそうですが。つまり色彩と我々が言っているものは、人間が見えている範囲のことでしかない。色相環に話を戻すと、色彩とはそもそも人間が見えている範囲のこと、そこに赤に対して緑のように補色の関係を追っていくことで、円となって色相環が生まれるわけです。ゲーテはそのことについて「色彩と光を通して眼という感覚に自分の姿を特に示現しようとしているものこそ、自然に他ならない」と言っていますが。 長名:なるほど。 中林:デビッド・カッツ(David Katz, 1884-1953)という心理学者の本も挙げていますが、そこで彼は面色(film color)、表面色(surface color)、空間色(volume color)という色の様相について検討しています。面色というのは、青空のように定位される実体として捉えられない色の現れ方を指します。空を区切って見せたジェームズ・タレル(James Turrell, 1943-)はこの辺の問題にきわめて意識的な作家ですね。山田正亮(1929-2010)という作家を取り扱う上で、こうした色彩の問題に向き合わないといけなかった。 長名:すべて色で構成されている作品とも言えますからね。 中林:はい。バークリーの本は、視覚と触覚の関係を考察したもので、先天的な視覚障害だった人の目が見えるようになってから起きる事例などを参照しています。触るという経験がないと視覚は成り立たないと。 長名:では、⑤作者の言葉に関してお願いします。 中林:作者の言葉については、展示というよりも、展覧会カタログに論考を書く際、ずっと拠り所にしてきたところがあります。例えば、ミショーのプレイヤード版の全集は3巻で出ていて、さながら事典ですよ。それぞれに詳細なクロニクルが載っていて、展覧会の時には参考にしました。詩についてはなかなか得意ではないのですが、ミショーは「すべてはムーヴマンである」と言い「もしも動かないと、わたしはその場で腐ってしまう」と書いています。これを読んだ時、止まっているものというのは、まさに絵画じゃないかと。静止というのは絵画でしか存在しないんじゃないかと考えました。 長名:その他にもベーコンやゴーギャン、セザンヌ、カンディンスキー、マティスに関する資料を挙げられていますね。 中林:これらも作家自身の言葉に関わるものですね。特にゴーギャンは手紙のやりとりなども残っていて、彼は山師と言われたりもしますが、これを読むともっと複雑というのがわかってきます。2009年の「ゴーギャン展」(7月3日-9月23日、東京国立近代美術館本館企画展ギャラリー)はボストン美術館の《我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか》(1897-98年)が目玉でした。東近美で2回目のゴーギャン展ということもあって、インパクトのあることをする必要もありました。 長名:僕もこの展覧会には行きました。でも、《我々》以外の作品を覚えていません(苦笑)。 中林:えっ、その他にも結構良い作品が来てたんだけど(笑)。大きい作品の展示で言うと、2002年の「カンディンスキー展」(3月26日-5月26日、東京国立近代美術館本館企画展ギャラリー)では、巨大な《コンポジションVI》(1913年)と《コンポジションVII》(1913年)を並べたこともありましたね。十分引きが取れるように展示した記憶があります。 長名:作者の言葉で言いますと、中林さんはマーク・ロスコの翻訳3 もされていますよね。 中林:はい。ロスコの結構前に別の論文の翻訳をやって、それがものすごく大変で、もう翻訳なんてやらんぞと思っていたのだけど、ロスコの言葉は面白くて。とはいえ翻訳作業は大変で、数行ずつ進む感じで時間が膨大にかかりましたね。大変ありがたいことに評判は良かったみたい。 長名:その他、作者の言葉に関わる仕事で記憶にあるものはありますか? 中林:山田正亮ですね。彼の膨大なノートがあって、癖のある字を書く人なんですが、それを何百時間もかけて翻刻したんです。それも作家の言葉に関心が高かったからというのもありますね。 「いのちのかたち」について 長名:ちょうどお名前が出たので、ライブラリには「山田正亮旧蔵書」があります。寄贈の経緯について伺えますか? 中林:ちょうど、「endless:山田正亮の絵画」展(2016年12月6日-2017年2月12日、東京国立近代美術館本館企画展ギャラリー)の準備をしている最中にご健在だった作家の奥様が亡くなられて。蔵書についてどうしたら良いか相談があり、アトリエに行って重要と思われる資料を選定してきたんです。彼は独学で絵画を描いていたんですが、今は亡き修復家の斎藤敦さんと一緒に多くの作品を点検した時、専門家から見ても、複雑で精妙な絵作りだと教えてもらいました。かなり勉強していたというわけです。そういう点からも旧蔵書には技法に関するものも含めました。あと、欧米、日本問わず当時の絵画の状況を把握していたのを跡付ける雑誌なども。 長名:旧蔵書は山田正亮の制作背景を辿る重要な資料ですね。最後の質問です。次期「MOMATコレクション展」(2022年3月18日-5月8日)の11室と12室で、「いのちのかたち」という小企画を担当されていますが、注目して欲しいポイントなどお聞かせください。 中林:まだ展示していないので、なんとも言えないのですが(苦笑)。でも、時代に媚びない展示にしたいとは思っています。例えば今、盛んに社会に役立つとか、社会性云々言われますけど、そもそもなぜ美術作品が社会に影響力を持つのか、もっとそういう手前のところから考える必要があるのではと。そういう意識で作品を選びました。またテーマのかたちですが、かたちというのは物質化であって、それはモノ作りとも関わる。カンヴァスも絵具も植物や鉱物といった自然物からできている。モノ作りっていうのは自然物を組み替えることでもあるわけです。 長名:考えたことなかったです。 中林:作品の成立を支えるそういったモノ作りの重要さを考える場にできたらと。素材の再配分や自然物をめぐる不思議さを。 長名:展示、楽しみにしています。本日は貴重なお話を本当にありがとうございました。 註 中林和雄「山口長男、象の池 展示の蘇生法」『現代の眼』428号、1990年7月、6-7頁。中林和雄『見ることの力』水声社、2017年マーク・ロスコ『ロスコ:芸術家のリアリティ』中林和雄訳、みすず書房、2009年 中林さんの本棚 ①作品受容と知覚 モリス・メルロー・ポンティ『知覚の現象学』中島盛夫訳、法政大学出版局、2015年ミッシェル・セール『五感:混合体の哲学』米山親能訳、法政大学出版局、2017年H.ゴンブリッチ『芸術と幻影:絵画的表現の心理学的研究』瀬戸慶久訳、岩崎美術社、1979年中村雄二郎『共通感覚論』岩波書店、2000年ヴィクトル・ストイキツァ『絵画の自意識:初期近代におけるタブローの誕生』岡田温司、松原知生訳、ありな書房、2001年 ②模倣と装飾 Alfred H. Barr, Jr., Matisse, his art and his public, reprint ed,Museum of Modern Art, Arno Press, 1966.Henri Matisse and Dominique Fourcade, Henri Matisse : Écrits et propos sur l’art, Hermann, 1972.マティス『マティス画家のノート』二見史郎訳、みすず書房、2018年Jean-Claude Lebensztein, “Les textes du peintre,” in Critique, no. 324 mai, 1974.Jack Flam, Matisse, the man and his art, 1869-1918, Cornell University Press, 1986.Pierre Schneider, Matisse, Flammarion, 1984.Henri Matisse 1904-1917, Centre Georges Pompidou, 1993.John Elderfield, Henri Matisse: a retrospective, Museum of Modern Art, H. N. Abrams, 1992.多木浩二「連載 装飾の相の下に」『SD』1973年 全10回 ③顔 Picasso and portraiture : representation and transformation, Museum of Modern Art, 1996.矢内原伊作『ジャコメッティとともに』筑摩書房、1969年マックス・ピカート『人間とその顔』佐野利勝訳、みすず書房、1959 年ジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリ『千のプラトー:資本主義と分裂症』宇野邦一ほか訳、河出書房新社、2010年三木成夫『生命形態学序説:根原形象とメタモルフォーゼ』うぶすな書院、1992年坂部恵『仮面の解釈学』東京大学出版会、2009年フランソワ・ダゴニェ『面・表面・界面 : 一般表層論』金森修、今野喜和人訳、法政大学出版局、1990年米倉迪夫『源頼朝像:沈黙の肖像画』平凡社、1995年 ④色彩 ヨーハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ『色彩論 第1巻 完訳版』高橋義人ほか訳、工作舎、1999年David Katz, The world of colour, Routledge, 2014.G・バークリ『視覚新論』下條信輔、植村恒一郎、一ノ瀬正樹訳、勁草書房、1990年 ⑤作者の言葉 Raymond Bellour, Ysé Tran, Henri Michaux: Œuvres completes, Gallimard, 1998.Kenneth C. Lindsay and Peter Vergo (eds.,) Kandinsky: complete writings on art, v. 1, G. K. Hall, 1982.デイヴィッド・シルヴェスター、フランシス・ベイコン『肉への慈悲:フランシス・ベイコン・インタヴュー』小林等訳、筑摩書房、1996年Paul Gauguin and Daniel Guérin, Oviri: écrits d’un sauvage, Gallimard, 1990.Paul Gauguin, Gilles Artur, Jean-Pierre Fourcade, and Jean-Pierre Zingg, Noa Noa: P. Gauguin, Édition de l’Association des Amis du Musée Gauguin, 1987.Paul Gauguin and Victor Merlhès, Correspondance de Paul Gauguin: documents témoignages, vol.1, Fondation Singer-Polignac, 1984.Paul Gauguin and Douglas Cooper, Paul Gauguin: 45 lettres à Vincent, Théo et Jo van Gogh, Staatsuitgeverij, 1983.Paul Gauguin, Roseline Bacou, Arï Redon, and Odilon Redon, Lettres de Gauguin, Gide, Huysmans, Jammes, Mallarmé, Verhaeren… à Odilon Redon, Librairie José Corti, 1960.Paul Gauguin, Maurice Malingue, and Henry J. Stenning, Letters to his wife and friends, MFA Publications, 2003.P.M.ドラン編『セザンヌ回想』高橋幸次、村上博哉訳、淡交社、1995年 『現代の眼』636号

連載企画 「研究員の本棚#3|展覧会を作ること:美術館をめぐる人とコレクション」

このコーナーは、アートライブラリの担当者である東京国立近代美術館研究員の長名大地が聞き手となり、館内の研究員に、それぞれの専門領域に関する資料を紹介いただきながら、普段のお仕事など、あれこれ伺っていくインタビュー企画です。第3回目は、都築千重子研究員にお話を伺います。 聞き手・構成:長名大地(東京国立近代美術館研究員)-2022年7月22日(金)東京国立近代美術館アートライブラリ 研究員プロフィール都築千重子(つづき・ちえこ):東京国立近代美術館研究員。1961年所沢市生まれ。お茶の水女子大学大学院博士課程単位修得退学。専門はドイツ印象派のマックス・リーバーマン、日本の近代美術史。90年より、東京国立近代美術館に勤務。著書に「ドイツにおける「印象主義」考:リーバーマンとベルリン分離派を中心に」『美術フォーラム21』(2002年)や、「近代日本の美術とワニス:岸田劉生の油絵修復から見えてきたもの」『現代の眼』(共著、631号、2019年)などがある。 J・S・バッハから始まる 長名:都築さんは所蔵作品の他館への貸出と返却の対応や、作品の修復、撮影のセッティング、額装など、コレクションに関わる様々な仕事を担当されています。今年3月に定年を迎えられましたが、長年にわたる学芸業務の中で、今回はコレクションに関するお話を中心に、資料を交えてお伺いできればと思っています。まず、どのようなきっかけで美術史に携わるようになったのでしょうか。 都築:父親が化学の研究者ということもあって、理系以外はないという家庭で育ちました。おまけに一番不得意な科目は美術(笑)。高校も理数科でした。中学の時、バッハの小フーガト短調を聴いて感動してのめり込み、高校の時にはアマチュア合唱団に入りました。たまたま高校2年の終わり頃、NHKの教育テレビでドレスデンの聖十字架合唱団が取り上げられ、解説者として皆川達夫先生がご出演。名前の下に「立教大学教授」とあって、普通大学で音楽史ができると、その一瞬で志望校を決めました。皆川先生に師事するため、立教大学文学部キリスト教学科に進学しましたが、ちょうど大学改革に力を入れている時で、学科にとらわれない授業が展開されていました。八王子セミナーハウスで、テキストを読んで発表したり、討論したり。たとえばルネサンス文化というテーマで科学や、音楽、美術といった様々な分野の先生が集まって、パネルディスカッションをする学際的な授業もありました。すごく楽しくて、3年生に上がるまでに、ほとんど単位を取りきっていました。 長名:音楽史からのスタートだったのですね。 都築:立教大学は音楽に関しては普通大学で一番充実している大学と言われていました。音楽史にちなんで、ヨーロッパの文化を中心に学んでいました。 長名:一番記憶に残っている授業などありますか? 都築:皆川先生の授業は、話が上手でわかりやすく、時々横道にも逸れますがとても興味深く、授業はピカ一のうまさでした。一番覚えているのは、ドイツのライプツィヒでバッハのお墓参りをした時、お花を買ったら、わざわざ日本から来て、私たちのバッハのためにありがとうと言われたというお話です。翻って、果たして私たちの夏目漱石って思うだろうかと。ヨーロッパの文化の深みを感じたというお話が一番記憶にありますね。 美術史との出会い 長名:では、美術史との出会いは? 都築:父がシカゴ近郊のノースウェスタン大学に在外研修で渡米するのに伴い、一家揃って1年間アメリカに滞在したんです。ちょうど小学6年生で、アメリカではゆとり教育、真っ最中。1日1ページの算数を解くだけで終わり(笑)。これがお手本という授業はなくて、表現に重きを置いた授業が多かったですね。なので、授業を休んで父親が美術館に連れていきたいと言ったら、それは社会教育ですからぜひと先生に言われました(笑)。シカゴ美術館に行った時、ルノワールに感動してしまって。それで印象派が好きになって、ジャン・ルノワール『わが父ルノワール』(粟津則雄訳、みすず書房、1964年)も読みました。 長名:それがドイツ印象派のマックス・リーバーマン(Max Liebermann, 1847–1935)にも繋がっているんでしょうか? 都築:そういう部分もあったかもしれません(笑)。大学で少しバッハに疲れてしまって、オペレッタをやりたいと思ったところ、皆川先生から「それは日本では偏見があるから難しいだろう」と言われて。神のような先生からそう言われてしまったら仕方がない、就活しないとと思ったのですが、アルバイトの塾講師が2月まで辞められない。そのあと就活するとして、それまでの2か月暇だなあと。それじゃあ、音楽がだめなら美術にしてみようかと。目標があったほうがよいとお茶の水女子大学の大学院をハッタリのような感じで受験しました。でも試験では何を研究するか聞かれるでしょう? 長名:普通、聞かれると思います(笑)。 都築:なので、第二外国語がドイツ語だったので、家にあった百科事典を開いて、ドイツ美術の項目に書かれていたマックス・リーバーマン、ロヴィス・コリント(Lovis Corinth, 1858–1925)、マックス・スレーフォークト(Max Slevogt, 1868–1932)の3人の画家を丸暗記。どんな絵を描いているかなんてもちろんわからなかったですよ。それで口述試験の時、どんな研究をする予定ですか?と聞かれ、この3人の名前を挙げたら、「マックス・スレーフォークトの作品はいいですよね」と。それ以上、突っ込まれることがなく無事セーフ。大学院になんとか通ってしまったことから、美術を勉強せざるを得なくなったというお粗末な展開です。 長名:それがきっかけでリーバーマンの研究が始まったのですね。 都築:たとえば、レンブラントだったら、研究史に目を通すだけで何年もかかりますが、リーバーマンはほとんど日本で知られていなかったので、とにかく日本語で形にすればそれなりに意義も出てくるだろうと考えました。ちなみに卒論は「ライプツィヒにおけるJ. S. バッハの顕現日のためのカンタータ」でした。 長名:美術とはまったく違うところから美術史に入られたのですね。 都築:そうです。大学院進学後に「19世紀ドイツ絵画名作展」(1986年2月1日–3月23日、東京国立近代美術館)を見に竹橋に来ましたが、東京国立近代美術館という美術館の存在を知ったのも、足を運んだのもこの時が最初でした。リーバーマンとの出会いはたまたまでしたが、ちょうどありがたかったのが、ドイツで「Max Liebermann in seiner Zeit」展(1979年9月6日–11月4日、ベルリン国立美術館他)が開かれたことでした。お茶の水女子大学の司書の方が素晴らしくて、海外に複写依頼できますよと教えてくれて。そこで、せっせとこの展覧会カタログの参考文献を切って貼って複写をお願いしたんです。そしたらドイツから複写物やマイクロフィルムがどんどん届いて。でもおかしなことに、請求書が同封されていない。不思議に思った司書の方が国会図書館に確認したら、「ドイツという国は文化に理解のある国ですから、きっと日本の研究者に対するプレゼントでしょう」と(笑)。そのおかげで日本にいながら文献収集ができたんです。 長名:すごいエピソードですね。 都築:それと、このピーター・バレット教授の『The Berlin Secession』(1980)も、同じ時期に出たベルリン分離派に関する研究書で、美術の分析というよりも、社会学的な見地からの研究で画期的でした。ベルリン分離派の人たちは共通の思想の下に集まったわけでなく、官展に埋もれるのを嫌った人たちで、それが当時の皇帝に敵視されて、認知度が上がったという背景があり、そういう角度からの研究だったんです。今思えばですが、当時リーバーマンは日本では知られざる作家でしたけど、ある意味では時の人だったかもしれませんね。いろんな幸運に恵まれたおかげで修士論文も提出できました。 長名:東近美の展覧会もいいタイミングでしたよね。 都築:そうですね。そんなだったので、日本の近代美術なんてまったく無縁だったんです。ただ、親が就職先を気にして、せめて学芸員資格でも取りなさいと。それで資格を取っていたんですけど、指導教官が実習の打診をし忘れて……。それで当時、東近美の美術課主任研究官であった藤井久栄さんに頼み込んで、実習をさせてもらったんです。 長名:東近美で実習をされたのですね。今は学芸員実習の受け入れをしていませんが、かつてはあったのですね。 都築:はい、でも実習と言っても、作品カードを書いたり、図書資料の整理や写真の裏書きをしたりといった雑務のお手伝いでした。結果的に、博士3年の時に募集があって、藤井さんの後任として着任しました。 長名:博士課程でもリーバーマン研究を継続されていたんですよね。 都築:そうですね。東近美の試験の前に、指導教官から近代日本の美術について、少しは勉強しておきなさいと言われましたが、試験内容は「将来の美術館像について」という小論文と、とても時間内では終わらない量の語学翻訳、面接でした。当時の企画・資料課長だった岩崎吉一さんは、冗談たくさんで面白く、とても器の大きい方で、「大学院で勉強できることなんて、ほんのちょっと。仕事から学ぶことがほとんどだから」と言ってくれて、育成していこうというスタンスでした。私がここに入れたのは岩崎さんのきまぐれと思っています(笑)。 企画・渉外係 長名:現在の部署で言う「企画展室」にあたる「企画・渉外係」に配属されたんですよね? 都築:通常、最初に配属されるのはコレクションの基礎を身につける美術課絵画係で、2、3年修行するのですが、前年度に2人新規に採用されていたので、私は異例の企画・資料課企画・渉外係に配属されました。入った時は学芸の部屋中、漫画だらけ! 長名:「手塚治虫展」(1990年7月20日–9月2日、東京国立近代美術館)の時ですね。 都築:そうです。夏に展示を控えていたので、美術館とは思えない状況でした。私にとって、手塚展は最初に関わった展覧会。朝日新聞社さんとの共催展で、電通さんも関わっていたので、とにかく会議ばかり。今から見ると、実にオーソドックスな展示の仕方で、多孔の窓を開けたマットに原画を並べて、アクリルをかぶせた横長の大きめのパネルを何枚も展示するというものでした。額装作業が大がかりで休日出勤するほどでした。 長名:東近美としては前例のない展覧会ですもんね。 都築:美術館が漫画を展示するということで話題になりましたけど、展覧会担当者たちは「手塚だからやるんだ」と(笑)。けれど、私の名前は展覧会カタログに載っていないんです。異例の内容だったので、デビュー戦は美術展のほうがいいとの配慮からでした。原画パネルを並べて展示して、ところどころ変化を持たせるため、バナーを垂らしたり、ブースで見せたりという仕掛けを入れていましたが、当時は目新しい工夫でした。入場者数も13万人近く。当時の上司で企画・資料課の主任研究官だった本江邦夫さんと神戸に出張に行った思い出も含め、とにかく新しいことずくめのスタートでした。 長名:なかなかできないご経験だと思います。 都築:東近美に入って最初に学んだことは、展覧会を作り上げるには、いろんなプロの方々の協力が必要なんだってことでした。毎回企画展に巻き込まれる係でしたが、最初に担当したのは「イサム・ノグチ展」(1992年3月14日–5月10日、東京国立近代美術館)でした。当時、企画・渉外係だった高橋幸次さんの下で準備から携わりました。まだ美術館にはメールもネットも普及していない時代。文書はタイプで打って、サインをもらって郵送でアメリカのイサム・ノグチ財団とやりとり。作品はといえば、巨大な石の彫刻もいくつも含まれていて、合言葉は「怪我人を出さないようにしよう」という感じでした。バランスを考え、どうやって作品を持ち上げるのか、非常に難しいところを、ヤマト運輸のエキスパートの小松保さんや、イサム・ノグチの彫刻制作のよきパートナーでもあった、石彫家の和泉正敏さんの二人の卓越した読みと計算と職人技が合わさって、無事オープンできました。 長名:展覧会を経験される過程で、職人の仕事ぶりを見られていたんですね。 都築:当時、企画展と常設展の会期は一緒で、休館中の展示作業には、多くの業者さんが出入りしていました。企画展の会場と常設展の間の境界をシャッターで仕切れなかったので、作品のある常設の方に業者さんが立ち入らないよう、企画・渉外係が見張り番をしていた時期があったんです。その時に施工作業をじっくり見ることができました。いろんな職人さんの仕事を間近で見て、とても勉強になりました。特に、東京スタデオの堀谷昭則さんという、すごく個性的な展覧会づくりのプロデューサーのようなマルチな方からも色々と学びました。当時はアナログですから、カタログ原稿の締め切りも厳密。カタログ制作会社といって専門の業者さんがあって、編集者の人たちもプロでした。一通り校正を終え、最後の最後に出張校正といって、関連文献を袋に詰めて、カタログ会社に集まって、缶詰になって明け方くらいまでチェックしたものです。お弁当も出たし、タクシー券ももらえたのが新鮮で(笑)。当時のカタログは、今のように派手さはないかもしれませんが、読みやすく、作品が主役というスタンスで作られていて、色褪せないと思っています。展覧会が開くと、関係者みんなで飲みに行く、それで終わりという感じ。当時は講演会も数回くらいで、展覧会が開けば仕事はひと段落、オンオフがはっきりしていました。展覧会というものは、大体2か月くらいの期間ですが、そこにかける情熱にはすさまじいものがあると感じましたね。 「手塚治虫展」(1990年7月20日–9月2日、東京国立近代美術館)の会場写真(撮影者:坂本明美)当館アートライブラリ所蔵 「イサム・ノグチ展」(1992年3月14日–5月10日、東京国立近代美術館)の会場写真(撮影者:坂本明美)当館アートライブラリ所蔵 実地で学んだ日本美術 長名:学生時代は西洋美術がご専門だったわけですが、日本美術についてはどのように学ばれたのでしょうか? 都築:着任当初、まったく日本美術のことは知りませんでした。なので、最初の頃はひたすら作家名にふりがなを振って、必死に覚えました。近代日本に関する知識がないまま、企画展に関わっていたので、1年くらい経って、周りの人がざわざわしだして、どうやら彼女は画廊巡りをしていないんではないかと(笑)。それで当時、美術課の主任研究官だった千葉成夫さんに連れられて、銀座の画廊巡りを教わりました。それと1991年頃、電気工事の関係で東近美が休館に入った際、日本経済新聞社との共催で「近代洋画の名作」と「近代日本画の名作」という巡回展(註1)を担当しました。それで既存の作品解説を読んだり、作品を選んでみんなに解説を書いてもらったりしました。巡回先には「展示指導」と「撤収指導」という名目で出張ができて、グルメ情報を携えて、現地の学芸員さんたちと交流したものです。 長名:そこで輪が広がって行ったのですね。 都築:そうですね。当時知り合った方々とは今も繋がっています。その後、美術課の絵画係に異動して、作品の貸し借りを通じて、実地で日本美術について学びました。 長名:あと「写実の系譜」に関する資料も挙げていただいておりますが? 都築:「写実の系譜」は、日本美術における写実の問題を取り上げたシリーズの展覧会でした。日本美術を学ぶ上で、とても参考になりましたが、最後の4回目の「「絵画」の成熟:1930年代の日本画と洋画」展(1994年10月1日–11月13日、東京国立近代美術館)を担当することになったんです。この展覧会を担当している時、お腹に子どもがいたんです。母からは、私が生まれる直前まで働いていたと聞いていたので、そういうものかと思って、ぎりぎりまで仕事をしていたら、当時の庶務課長が頼むから休んでくれって(笑)。帝王切開で出産日が決まっていたので、早めに入院していたんですが、原稿の締め切りが控えていたので、外出届を出して実家で原稿を書いていました(笑)。さすがに産後は休みましたけど、全然傷も痛まなくて、1週間で退院。それで8週で復帰して、作品の集荷に行かないといけない。2か月で子どもを預けて働いていました。 長名:壮絶なお話、あまりにパワフルすぎます。 都築:今では考えられないかもしれませんね(笑)。一番嬉しかったのは、娘が、親の大変さを見て仕事をしたくない、というようなことは言わず、自分も働き続けたいと言ってくれたことですね。妊娠が分かった時、岩崎さんは「ある時から手が離れるものだから、一時的に大変だとしても、乗り越えちゃえば大丈夫だから」と。今は美術館で働く女性も増えましたけれど、男女関係なく、子どもが熱を出したから仕事ができないとか、親の介護をしないといけないとかありますよね。どんな人でもフルパワーで働けるわけではないですよ。けれど、その中でも持続していくことはすごく大事。フルパワーでやり続ける必要はない。大事なことは、持続していける環境づくりだと思っています。 「「絵画」の成熟」展(1994年10月1日–11月13日、東京国立近代美術館)の会場写真(撮影者:坂本明美)当館アートライブラリ所蔵 コレクションの活用 長名:コレクションと展覧会についてお聞かせください。 都築:そうですね、ちょうど本江さんが多摩美術大学に移る前、「所蔵作品による20世紀の“線描”:「生成」と「差異」」展(1998年5月23日–6月28日、東京国立近代美術館)を一緒にやろうと誘われました。展覧会のコンセプトはパウル・クレーの「芸術とは目に見えるものを再現するのではなく、目に見えるようにするのだ」という言葉と、所蔵作品だけで1階の会場を使ってやるというだけ。それ以外何も決まっていなかった(笑)。なので、せっせとこの作品はどうですか?と確認しながら作品選定をしていきました。本江さんは「これから美術館は冬の時代になる。だから知恵を絞って、所蔵作品を活用して凌いでいくしかない。全点カラーで図版の入るような図録を作らずともよい、ささやかな、しかし宝箱を開けたような尊い展覧会にするんだ。これからの時代の指標になるべき展覧会になるはず」と仰っていました。 長名:近年、コレクションの活用はますます重要性が増していると感じています。 都築:コレクションの活用という話ですと、1997年に国立西洋美術館と一緒に開催した「交差するまなざし:ヨーロッパと近代日本の美術:東京国立近代美術館、国立西洋美術館所蔵作品による」展(1996年7月20日–9月8日、東京国立近代美術館)も挙げられます。当時、西美が工事で展覧会ができない期間があって、それでコレクションを使って一緒に何かできないかと。互いのコレクションを使って、若手を中心に展覧会を企画しようということになりました。けれど、お互いのコレクションのことをまったく知らない。ということでコレクションを知るために収蔵庫を行ったり来たりして、章の解説についても議論しながら作っていきました。 長名:とても興味深い試みですね。 都築:たとえば、モネの絵にはジャポニスムというか、浮世絵の影響があると言われていますよね。しかしそれは浮世絵自体の芸術的価値が素晴らしいという意味よりも、影響を受けた受け手側の内発的な欲求が大事ではないかと思うのです。西洋ではルネサンス以降の窮屈なアカデミズムの弊害を感じている時期に、そこから抜け出したい欲求があって、そこに浮世絵の構図や描き方、平面性のようなものが影響を与えたわけです。それは日本側の働きかけというよりも、受容側である西洋の文化の問題。矢代幸雄は、『日本美術の特質』(岩波書店、1943年)の中で、日本美術の特徴を「印象性」「装飾性」「象徴性」「感傷性」と言っています。そうした特徴が、ルネサンス以降のシステムから解放されようと葛藤する西洋の中で、新たな価値として見出されていく機運と通じるところがあった。それを問うたのが、この小出楢重が昭和5年に出した『油絵の新技法』(中央公論美術出版社、1964年)(註2)という本です。明治期に日本が出会った西洋とは、ジャポニスムを受け入れた後の西洋であって、ルネサンス以降のがっちりとした西洋文化の根幹と直接対峙していないことを問題として書いています。つまり、近代日本の画家たちが出会った西洋は、ヨーロッパ文化の根底にある、とっつきにくい写実ではなかったわけで、自分たちにもなじみやすく受け容れやすく変容していた表現を含んでおり、安易に影響を受けがちな面を持っていたと。それゆえ、1930年頃、様々なイズムが日本に流入する状況に対し、大元の根っこがないままであると指摘しています。梅原龍三郎もそのような日本のあり方を「出店芸術」と揶揄していました。また、「日本近代美術の開幕:洋画・日本画・彫刻」(『週刊朝日百科:世界の美術』131号、1980年)の中で、河北倫明さんは、日本の近代は西洋化=近代化でよしということを意味しておらず、同時に日本の独立、独自性を作っていくことも含み込んだ近代を目指している、ということを簡潔に述べています。 高橋幸次、都築千重子編『所蔵作品による20世紀の”線描”:「生成」と「差異」』(東京国立近代美術館、1998年) 「交差するまなざし」展(1996年7月20日–9月8日、東京国立近代美術館)の会場写真(撮影者:坂本明美)当館アートライブラリ所蔵 長名:こうした視点は「交差するまなざし」展を経て考えるようになったのでしょうか? 都築:そうですね。文化というのは、受け手側の問題で、ちょうど欲している時に出会わないと合致しないもの。日本の美術についても、西洋からの影響という話だけでなく、当時の日本にはどういう欲求があって、それがどのような表現と合致したのか、そういう視点で見直すことはとても大事だと思っています。この問題意識はリーバーマンとも重なりますね。彼はドイツ印象派と言われますが、普通、印象派と言えばフランスですから。当然、ドイツ印象派といってもその印象派はフランスのそれとイコールではない。その差異の部分が重要なわけです。色々な差異と表現を認め、多様な在り方を尊重できるようになっていくと、もう少し文化に対する面白さや広がりが出てくるんじゃないかと感じています。展示を見た本江さんが、「こうやって西洋の作品と日本の作品とを並べると、見劣りしないね」と。当時、西洋美術館の館長だった高階秀爾先生からも高く評価していただいたのを記憶しています。 長名:今まさに大切な視点ですね。多くの示唆のある展覧会をご紹介いただきました。多岐にわたる貴重なお話を本当にありがとうございました。 都築:いえいえ。今年3月で定年退職いたしましたが、本当に何も知らない人間がひょこっと入ってきて、ここまでこれたのは、いろんな方々と出会い、教えていただいたり、経験できたことによるところが大きかったと思います。様々な分野のプロの方々と接することで、世界も拡がり、自分の糧になりました。こう振り返ることができるのもその方々のおかげです。仕事を通じての出会いや経験がとても貴重な宝と感じています。 註 「近代洋画の名作:東京国立近代美術館所蔵」展は呉市立美術館(1991年3月21日–4月21日)、福岡県立美術館(4月26日–5月26日)、福島県立美術館(6月6日–7月7日)、豊橋市美術博物館(7月19日–8月18日)、北海道立旭川美術館(8月24日–9月29日)を巡回。「近代日本画の名作:東京国立近代美術館所蔵」展は石川県立美術館(1991年4月26日–5月19日)、香川県文化会館(8月31日–9月29日)を巡回。初版は『油絵新技法』アトリエ社、1930年。 都築さんの本棚 ジャン・ルノワール『わが父ルノワール』粟津則雄訳、みすず書房、1964年東京国立近代美術館編『19世紀ドイツ絵画名作展:プロイセン文化財団ベルリン国立美術館所蔵』東京国立近代美術館、1985年Max Liebermann in seiner Zeit, München : Prestel, 1979.Peter Paret, The Berlin Secession: modernism and its enemies in imperial Germany, Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard University Press, 1980.東京国立近代美術館編『手塚治虫展』東京国立近代美術館、1990年東京国立近代美術館編『イサム・ノグチ展』東京国立近代美術館、1992年東京国立近代美術館編『近代洋画の名作:東京国立近代美術館所蔵』日本経済新聞社、1991年東京国立近代美術館編『近代日本画の名作:東京国立近代美術館所蔵』日本経済新聞社、1991年東京国立近代美術館編『洋風表現の導入:江戸中期から明治初期まで』(写実の系譜1)、東京国立近代美術館、1985年東京国立近代美術館編『大正期の細密描写』(写実の系譜2)、東京国立近代美術館、1986年東京国立近代美術館編『明治中期の洋画』(写実の系譜3)、東京国立近代美術館、1988年東京国立近代美術館編『「絵画」の成熟:1930年代の日本画と洋画』(写実の系譜4)、東京国立近代美術館、1994年高橋幸次、都築千重子編『所蔵作品による20世紀の”線描”:「生成」と「差異」』東京国立近代美術館、1998年『交差するまなざし:ヨーロッパと近代日本の美術:東京国立近代美術館、国立西洋美術館所蔵作品による』東京国立近代美術館、1996年矢代幸雄『日本美術の特質』岩波書店、1943年小出楢重『油絵の新技法』中央公論美術出版、1964年「日本近代美術の開幕:洋画・日本画・彫刻」『週刊朝日百科:世界の美術』131号、1980年 『現代の眼』637号

教師としてのゲルハルト・リヒター

渡辺えつこさんは、1982年にデュッセルドルフ芸術アカデミーに留学し、ゲルハルト・リヒターに師事した。以来、2013年までデュッセルドルフを拠点に、その後、東京を拠点に移して作家活動を続けてきた。今回は教師としてのリヒターについてお話を伺った。 聞き手・構成:桝田倫広[企画課主任研究員]-2022年6月24日東京国立近代美術館にて 桝田:1982年、武蔵野美術大学を卒業されたあと、デュッセルドルフ芸術アカデミーに留学したのですよね? 渡辺:卒業をしないで行こうかなとも思ったんですけどね。母が卒業だけはしてくれって。アカデミーは夏ゼメスター(学期)と冬ゼメスターにわかれていて、冬ゼメスターが始まるのは9月。大学を3月に卒業して、アルバイトをしつつドイツ語を勉強しました。8月頃だったかな、ドイツに行きました。 桝田:そもそもなぜ留学先にドイツを選んだのでしょうか? 渡辺:その当時、私の前の世代だと、ヨーゼフ・ボイス(Joseph Beuys, 1921–1986)のことを知っている人もいたんですけど、私の世代ってドイツの情報がほとんど入ってきてないんです。武蔵野美術大学では野村太郎先生(1927–2014)が、ドイツ美術史の授業を受け持っていて、たまたまそれを取っていました。野村太郎先生は、カーリン・トーマス(Karin Thomas、1941–)の『20世紀の美術』かな、ドイツ語で「ビス・ホイテ(Bis Heute)」という本を訳された方でもあります1。授業でボイスの紹介をしているときがあって、そのことを強烈に覚えています。それからケルンのベルナルド・シュルツェ(Bernard Schultze, 1915–2005)とウルズラ・シュルツェ・ブルーム(Ursula Schultze-Bluhm, 1921–1999)夫妻や、コンラート・クラフェック(Konrad Klapheck, 1935–)といった作家が紹介されていたことも覚えています。 ドイツへ行こうと思ったのは、今、ドイツが良いらしいという友人の言葉を真に受けたからで、それで調べ始めたんですよね。そこで武蔵野美術大学の図書室で雑誌を調べてみると、ドイツだとデュセルドルフの作家ぐらいしか出てこないんですよ。今でこそ、ドイツ国内のどこの美大でも現代美術の作家が教職に就いていますが、1982年当時では、デュッセルドルフぐらいしかいなかったんです。他の大学はオーソドックスで、もっとアカデミックなことをやっているようでした。というわけで、現代美術をやりたい人はみんなデュッセルドルフにやって来るような状況でした。 当初、ゴットハルト・グラウブナー(Gotthard Graubner, 1930–2013)という人を先生にと考えていたのですが、グラウブナーは、今、学生をとらないらしいという情報が入ってきて、それでリヒターに送ってみることにしました。図書館でリヒターについて調べてみたら、モノクロの写真と写真を描いたフォトリアリズムの作品、それから《エマ》と《カラーチャート》の図版が出てきて、何をやっている人か全くわからない(笑)。募集期日も迫っていたから、じゃあもう、この人に送ってしまえと思って。ほんとに偶然なんです。まあ、でもリヒター自身も言っているように、その偶然っていうのが大事とも言えるわけで。そうしてリヒターのクラスに入ることになりました。今になって考えてみると、その頃に限ってリヒターは留学生を受け入れていたんですよ。アメリカやイスラエルから来た人がクラスにいました。でも、こんなに長くいたのは私くらいでした。みんな半年か1年ぐらいで帰っちゃう。元から短期留学だった人もいたし、あと、先生と合わなくて辞めてしまうこともありました。そういうケースは結構あるんですよね。ドイツのマイスターシューラーというのは、徒弟制のなごりみたいなものだから、教授の権限がものすごく強いんです。教授がとると言えば入学できるし、教授がダメだって言えば追い出されちゃう。クラスのなかでも途中で先生を変えた人がいましたね。 桝田:リヒターのクラスには、何人くらいの学生がいたんですか? 渡辺:リヒターのところはおおよそ15人、他のクラスは大体30人ぐらいでした。当時、既にボイスはアカデミーにいなかったんですが、彼のところには300人ぐらいいたという噂を聞きました。当時、リヒターやギュンター・ユッカー(Günther Uecker, 1930–)といった先生たちは、なぜかみんな学校の外にクラスのアトリエを持っていたんですよ。リヒター教室は、以前、彼がアトリエとして使っていた場所で、デュッセルドルフ中央駅から5分のハルコルト通り(Harkortstraße)にありました。私たちのクラスのアトリエの上のフロアは、かつてブリンキー・パレルモ(Blinky Palermo, 1943–1977)のアトリエでした。これがその当時のクラス写真。これね、トーマス・ルフ(Thomas Ruff, 1958–)の撮影なんですよ。ルフのポートレート・シリーズで被写体にもなった学生がルフに撮らせようって。 リヒタークラスの集合写真 トーマス・ルフ撮影 写真提供:渡辺えつこ 桝田:学校に行くというよりは、クラスのアトリエに通う日々だったんですね。 渡辺:そうですね。学校にはお昼、食堂に行くっていう感じですね。リヒターのクラスに行くと、まずH型イーゼルと、マールヴァーゲン(Malwagen)、それからテーブルが渡されるんです。これが三種の神器です。リヒターの門下生たちは、卒業後もこれらのツールを用いて制作しています。彼はこういうシステムを考えるのがすごく好きなんですよ。東ドイツの美術学校時代のリヒターの記録写真を見る限り、このマールヴァーゲンと思しきものは、どうも映ってないようだから、リヒターはおそらく自分でこれを考案したのだろうと思うんですよね。 桝田:絵を制作する環境から整えるということですね。 渡辺:やっぱり、すごい合理的だと感じますね。 桝田:クラスのアトリエに行くと、当時15人ぐらいいらっしゃって、部屋でそれぞれが制作をしているということですか? 渡辺:そう。常時、大部屋に7人から8人ぐらいいて、別の小さな部屋では4人ぐらいが制作していました。ちょうど私が行ったときは、トーマス・シュッテ(Thomas Schütte, 1954–)はもう卒業していましたが、ルドガー・ゲルデス(Ludger Gerdes, 1954–2008)が卒業する直前ぐらいで、壁に壁画を描いていて。同級生がゲルデスの作品を説明しながら、彼が学生ながらドクメンタに出たことも教えてくれたから大変驚きました。 桝田:どういう授業だったのですか? 渡辺:リヒタークラスに行くと、まず静物画を描かされるんです。最初に対象物を描くことは他の世代の学生もさせられていたようです。私よりも前の世代は、そこから作品として展開してゆく上でコンセプチュアルな作品や写真をもとにして描いていた時代もあったらしいです。私の時代は、いわゆる新表現主義が盛んな時代で、写真を扱うのはあまり推奨されず、テーマをもって具体的な物や画像を描いたり、抽象化したりするなどの作品が多かったですね。自分でモチーフを置いて描き出したところでリヒターと話をします。すると「君、これはお決まりの静物画だ」などと言われて、自分のやろうとしていることがどんどんふるいにかけられていくわけです。リヒターの先生だったカール・オットー・ゲッツ(Karl Otto Götz, 1914–2017)の授業を聴講した人によれば、 ゲッツもやっぱり同じようなやり方をしていたそうです。そぎ落としてくんですよ。その年代の人はもしかしたらそういうやり方をよくやっていたのかもしれない。というのも、この前、ボイスのフィルム見たときに彼も同じようなことをしているんですよね。「君、この絵は1920年代だ」と言って、切り捨てていくんです。こんなふうに言われると、自分で何をやって良いかわからなくなってきます。リヒターという人はもしかしたら自分がゼロ地点に立ったことがある、東ドイツで受けた教育を捨てて、西ドイツで一からやり直したから、こういう教え方だったのかなとも思います。 リヒタークラスのアトリエ(大部屋) 渡辺さんのコロキウム展示風景(1985年ごろ) 写真提供:渡辺えつこ リヒタークラスのアトリエ(小部屋)での制作風景(1986年ごろ)写真提供:渡辺えつこ Rundgang での展示風景(1986年) 写真提供:渡辺えつこ 桝田:リヒターと会う頻度はどのくらいだったのでしょうか? 渡辺:リヒターは毎週、水曜日に来ました。少なくとも私の時代には毎週来ていました。その際、本やDMなど、色々なものを持ってきます。 桝田:授業には座学もあるんですか。 渡辺:いや、もう普通に来て、話して。それから、ごくまれにお茶を飲みに行くこともありました。授業然としたものではないです。色々な話をするんですけど、大概、絵の要素の話でしたね。教室でひとりひとりと作品の前で作品について語ったり、みんなとアート関係の話をしたり。年に1、2度、ひとりの学生の作品を展示して、クラス全体で討論する「コロキウム」がありました。リヒターはインタビューなどで語っていること、そのままの内容を言っていましたね。インタビューでも言っていた「図々しさ(Unverschämtheit)」という言葉を、彼は何度も言っていました。彼にとって図々しさは褒め言葉のひとつなんですよね。あとよく言っていたのは「極端な解決策(extreme Lösung)」。たとえば〈カラーチャート〉シリーズにしても、まずは色見本を描くことから始めて、その後しばらくして4900色に拡張しちゃうとかね。極端な解決策っていうのが大事なんだっていうことをよく言っていましたね。その他、もちろん、偶然性の重要性をよく口にしていました。偶然性を通して出てきた作品が作者を超えるんだって。作品は作家よりも聡明だと。 桝田:おしゃべりをしながらなんですね。 渡辺:ええ。ただ、インタビューなどを見てわかるように、饒舌な人じゃないんですよ。考えながら言葉を選ぶような感じですね。よく尋ねてきたものです。「君は、今、何読んでいるんだね」とか。ドイツ語には「you」を表すのに「Sie」と「Du」という言い方があって、「Du」は、非常に親しい言い方なんですよね。でもリヒターは、学生に対して絶対に「Sie」を使うんですよ。この「Sie」っていうのは日本人や英語圏の人にはちょっと慣れないと思うんですけど、非常に便利な言葉で、距離を置くニュアンスがあって、だからこそ結構図々しいことまで言えてしまえる。ドイツ人はディスカッションが好きで、辛辣なことも「Sie」を使いながら言うんです。リヒターは「最近、何の展覧会を見たか」といったことをよく聞いてきましたね。私がよく思い出すのは、「ナム・ジュン・パイクのモニターのなかに蝋燭が立っている〈テレビ・ブッダ〉を見ました。あれが良かったです」と私が答えたら、「そうだろう。 私も良いと思うんだ」って言ったことです。その後に蝋燭を描いた絵画が出てきました(笑)。既に描いていたから良いと言ったのか、それはいまだにわかりません。それから、あるとき「君たち、黒はどうする」って尋ねるんです。私は黒を使わなかったんですけど、黒に対して解決方法を出す学生もいる。そうしたら、しばらくしてリヒターの画面にも黒が使われだすんですよ(笑)。彼はおそらく自分のなかにある課題というか、どうしようかなって考えていることを学生に問いかけているんですね。それをまともに受けてやる人もいるし、やらない人もいた。それからリヒターが水彩を描いていた私のところに来て、「君はドローイングがうまくできないんだな」と言うから、「できないです」って返したら、「うん、私もできないんだ」って言うんです。そう言われてみると、1986年にデュッセルドルフ美術館で開催された、リヒターにとっての最初の回顧展でのカタログには、彼の鉛筆デッサンは数点しか掲載されていないですね。でも、その後、デュッセルドルフからケルンに引っ越した1983年あたりから彼は大量の水彩画を描いているんですよね。それらは1987年にアムステルダムのオーファーホランド美術館で開催された紙作品の展示でまとまって紹介されました。私にドローイングが苦手だと言った後ぐらいに試み始めています。彼自身も考えながら絵を作っているということがリアルに感じられました。 桝田:自分が考えていることを、学生に率直に投げかけていたわけですね。 渡辺:そう。ある年のクリスマスだったんですけど、「アカデミックな作家で誰がいいと思うか」と学生に尋ねていって、たとえば誰かが「フェルメール」なんて答えると、「それはなんとかだ」なんて返すんです。最後、私がたまたま雑誌でベラスケス特集を見ていたから、「ベラスケス」ですって言ったら、「ベラスケスは良いな」と。あとのインタビューでリヒター自身もベラスケスとマネは良いって答えていました。不器用であるが故に率直で、歯に衣を着せずにストレートにモノを言うので、学生も打ちのめされて、しばらくダメになっちゃう人とかもいたんです。 桝田:結構怖かったのですか。 渡辺:うーん。気難しい人と言えるかもしれないです。たとえば一緒に飲んでなぁなぁになるっていう人ではないです。盟友のカスパー・ケーニヒ(Kasper König, 1943–)とは対極のような人でしたね。ケーニヒって、やっぱりオーガナイザーだから話が面白いんですよ。一緒にいてすごく楽しいんです。リヒターはそういう雰囲気はなかった。しかし二人とも首尾一貫しているから気が合ったのかもしれないですね。もちろんリヒターも魅力的な人ではありましたよ。ただ、普通はそこまで言わないでしょというところまで、ストレートに言ってくるようなところがありました。 桝田:確かにそれは参っちゃう学生さんもいらっしゃるかもしれないですね。 渡辺:だから合わなくて、去っていった人もいました。でも、すごく良くしてくれました。私が学校を早く出なきゃいけない事態になっちゃったときがあって。リヒターに電話したら、ちゃんと対応してくれました。 桝田:渡辺さんは、82年から87年までアカデミーにいらしたんですよね。でも、マイスターシューラーを取得するのは85年ですね。 渡辺:それが問題だったんですよ。 桝田:早く取れてしまったってことなんですか? 渡辺:あるとき、リヒターが、「今年は誰がマイスターシューラーになりたいか」と言い出したんです。そのリストのなかに私が入っていたんです。「先生、私はいりません」と言ったら、「君は私のマイスターシューラーがいらないのか」って。「いや、私はもう少し長くいたいから、まだいりません」と言ったんですよ。でも、次の週には私がもうマイスターシューラーを取っていることになっていて。あわてて事務所に駆け込んで、リヒターに電話をして泣きついたんです。それで学籍を残すことができました。そういう人情味がある人でもあります。 桝田:1982年から2013年までドイツにいらっしゃったんですよね。そのなかでリヒターという作家の位置づけがドイツ国内においてどういう風に変わっていったと思いますか。 渡辺:1982年の段階ではリヒターとゲオルグ・バゼリッツ(Georg Baselitz, 1938–)が二大巨頭という印象でした。どちらも東ドイツから逃れてきた作家。リヒターはアメリカの影響を受けていて、かたやバゼリッツはドイツの表現主義の延長みたいな感じでした。リヒターは60年代から良い画廊に入っていて、ある程度食べていかれたのと、かなり早いうちに教授にもなっていたから、ドイツ国内では結構安定した地位を築いていました。リヒターは常に一目置かれていた存在だと思います。アカデミーのなかで、私たちはケーニヒ・リヒター・シューラー(König Richter Schüler/王様リヒターの学生たち)みたいな言い方をされたこともありましたね。だけど、私がいた頃、アメリカではそれほどまだ認識されてない時代だった。それが変わっていくのが86年ぐらい? 桝田:北米での大規模巡回展は1988年ですね。 渡辺:1986年にデュッセルドルフ美術館でリヒターの回顧展が行われたとき、当時の館長が文章を書いています。ユルゲン・ハルテン(Jürgen Harten、1933–)です。学生たちがカタログをもらって読んで、そのうちのひとりが「先生、なんだか巨匠のカタログみたいですね」なんて言っていたぐらいの時代です。だから、こういう風になるとは当時は誰も思っていなかったですね。ところで、ロイ・リキテンスタインが1970年にデュッセルドルフのハインリヒ・ハイネ大学の壁にアシスタントと描いた大きなブラッシュストロークの壁画があるんです。リヒターはこういうものからも影響を受けていたのではないかと思います。 ハインリヒ・ハイネ大学構内にあるリキテンスタインの壁画 桝田:リヒターは意外と自分の目に入ってきたものを割と素直に取り込むタイプだった、ということでしょうか。 渡辺:そうですね。学生がリヒターに他の作家からの影響について聞いたときに、良いものは頭に残ってしまう、といったようなことを言っていました。こんな風に回答もすごくストレートだから、わかりやすいんですよ。リヒターの作品はわかりにくいって、しばしば言われていると思うんですけど、私は非常にわかりやすいと思う。少なくともアーティスト側からすればわかりやすいです。アトリエで描いていたとき、リヒターはしばしばピカソを引き合いに出して「美しいところを壊しなさい」とよく言っていたんですよね。対抗するものをぶつけていくというようなことを彼はしきりに言っていた。「ゲーゲンザッツ(Gegensatz)」という言い方するんですが。実際、そういう画面の作り方をするじゃないですか。対抗する要素をぶつけながら画面空間を作っていく。私自身もそういうものかと思って取り入れたんですが、日本に帰ってくると、日本の作家たちは画面の作り方が全然違うので、最近になってようやくこれはかなり特殊なリヒター独自の画面の作り方だということがわかりました。 註 カーリン・トーマス『20世紀の美術:後期印象主義から新リアリズムまで』野村太郎訳、美術出版社、1977年 『現代の眼』637号

No image

No image

「重要文化財の秘密」展 混雑時入場制限・整理券配布について

東京国立近代美術館では混雑時の整理券による入場制限を行っています。現在開催中の「東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密」展は会期末に向け混雑が予想されますので、整理券配布状況をご確認のうえご来館ください。 混雑時は整理券による展示室への入場制限を行っています。整理券の配布状況は重要文化財の秘密【当日券状況】Twitterアカウントでご確認ください。なお、ハローダイヤル(050-5541-8600)でも整理券の配布状況をご確認いただけます。 整理券が必要な方 美術館の窓口で当日券と整理券をお求めください。ご来館時に当日券の予定枚数が終了している場合がありますので、ご来館前に予約優先チケット(有料)のご購入をお勧めします。 予約優先チケットは以下のページでご購入いただけます 重要文化財の秘密 予約優先チケット(e-tixページ) 予約優先チケットをお持ちでない場合、整理券が必要です。ご来館前に予約優先チケット(無料・割引対象)のご取得をお勧めします。 予約優先チケットは以下のページでご取得いただけます 重要文化財の秘密 予約優先チケット(e-tixページ) 予約優先チケットをお持ちでない場合、整理券が必要です。ご来館前に予約優先チケット(無料・割引対象)のご取得をお勧めします。キャンパスメンバーズ、ぐるっとパス等割引対象となる方は、割引対象物をお持ちのうえ美術館窓口で該当のチケットをご購入ください。 予約優先チケットは以下のページでご取得いただけます 重要文化財の秘密 予約優先チケット(e-tixページ) 整理券が不要な方 混雑緩和のため、予約優先チケットのご購入をお勧めしています。予約優先チケットは以下のページで販売しています。 重要文化財の秘密 予約優先チケット(e-tixページ) 無料観覧券をお持ちの方は、予約画面とあわせて会場でご提示ください。割引対象の方は、割引対象物をお持ちのうえ美術館の窓口で該当のチケットをご購入ください(混雑時にはチケット購入時にお並びいただく場合がございますので、ご了承ください)。 係員にお声がけください。 係員にお声がけください。