見る・聞く・読む

このコーナーは、アートライブラリの担当者である東京国立近代美術館研究員の長名大地が聞き手となり、館内の研究員に、それぞれの専門領域に関する資料を紹介いただきながら、普段のお仕事など、あれこれ伺っていくインタビュー企画です。第4回目は、横山由季子研究員にお話を伺います。

聞き手・構成:

長名大地(東京国立近代美術館主任研究員)

–

2023年7月28日(金)

東京国立近代美術館ミーティングルーム

横山由季子(よこやま・ゆきこ):東京国立近代美術館研究員。1984年生まれ。東京大学大学院博士課程満期退学。パリ西大学ナンテール・ラ・デファンス校留学。世田谷美術館、国立新美術館、金沢21世紀美術館を経て、2022年より現職。専門はピエール・ボナール、近現代美術。担当した展覧会に「ルノワール展」(2016年、国立新美術館)、「ジャコメッティ展」(2017年、同館)、「ピエール・ボナール展」(2018年、同館)、「大岩オスカール 光をめざす旅」(2019年、金沢21世紀美術館)、「内藤礼 うつしあう創造」(2020年、同館)などがある。

きっかけはゴッホ

長名:横山さんは、昨年度着任されたばかりですが、MOMATコレクション展の展示調整に関わる仕事を中心に、作品収集に関する情報収集、企画展の準備、論文や展覧会レビュー等の執筆など、幅広く活躍されています。また、これまで在籍されてきた美術館では、毎年のように企画展を担当されています。今回はこれまでのキャリアに関するお話を中心に、ご自身の研究テーマについて、特にピエール・ボナール(Pierre Bonnard, 1867–1947)やドローイング、デッサンに関して、資料を交えてお話しいただければと思います。まず、どのようなきっかけで学芸員の仕事を意識するようになったのでしょうか。

横山:初めて学芸員という言葉を知ったのは高校生の頃、将来やりたい仕事について発表する機会があり、そこでクラスメートが「学芸員になりたい」と言っていたんです。その時に初めて学芸員という職業を意識したと思います。ただ、言葉としては知らないながらも、最初に学芸員の仕事に通じるような、作品研究の面白さを知ったのは中学生の時です。「ゴッホvsダ・ヴィンチ」というディベートに参加することになり、本やインターネットでゴッホについて調べて、すっかり彼の芸術や人生、言葉に魅了されました。

長名:きっかけはゴッホだったんですね。

横山:そして高校生になった時に、阪神・淡路大震災を経てリニューアルオープンした兵庫県立美術館で「ゴッホ展」(2002年9月7日-11月4日)が開かれることを知って、母親とツアー旅行で見に行きました。ゴッホの絵画を前にして、絵筆で描かれた一つ一つのタッチをなぞるように見たのを覚えています。100年以上前に、ゴッホという人がこのカンヴァスの前に立って、この絵を描いたんだなあと。

長名:(カタログをめくりながら)有名な作品が多数展示されていたようですね。

横山:はい、名品がたくさん展示されていて魅了されました。ただ、大学生になってナタリー・エニックの『ゴッホはなぜゴッホになったか』(三浦篤訳、藤原書店、2005年)という、ピエール・ブルデューが先鞭をつけた社会学的なアプローチによる本を読み、ああ私自身もこのゴッホ神話の渦中に取り込まれていたんだということに気づくわけですが(笑)。それでもやっぱり、フランス留学時代にはゴッホゆかりの地であるアルルやオーヴェール=シュル=オワーズに足を運び、お墓にもお参りしました。

長名:そこから学芸員を目指されることになったのですね。

横山:明確に学芸員を志すようになったのは、東京外国語大学のフランス語学科に進学して、松浦寿夫先生の授業を受け、美術の歴史や理論の面白さを知ってからです。最初大学に入った時は、将来国連かJICAで働きたいと思っていたんですが、大学3年生の頃には目標が学芸員に変わっていました。

長名:最初は国連かJICAだったのですね。では、ピエール・ボナールの研究をはじめるようになったきっかけは。

横山:大学3年生の時、パリに交換留学をしたのですが、ちょうどその時期にパリ市立近代美術館で大規模なボナール展(2006年2月2日–5月7日)が開催されていて、それを訪れたのがきっかけです。それまでもボナールの作品は画集で見ていましたが、ぼんやりとした印象しかなくて。でも初期から晩年まで、実際の作品を目にして、ボナールが作り出す絵画の時空間にすっかり引き込まれました。一目では把握できず、時間をかけて眺めることで、少しずついろんな要素が見えてきて、その場で絵画空間が開かれていくような感覚でした。よく分からない部分も多く、混沌としているけれど、とても緻密に構成されている印象で、研究してみようと。

長名:それがきっかけだったのですね。昨年度、横山さんは当館の所蔵品である《プロヴァンス風景》(1932年)に関する研究ノートも書かれていますね(註1)。

横山:はい、これまで数多くのボナール作品を見てきましたが、その中でも突出して混沌としていて、何を描いているのかよく分からない作品です。先行研究では、ボナールの作品は「知覚のプロセスの絵画化」と言われたりもしていますが、《プロヴァンス風景》も、じっくり見ることで分かってくることもあり、絵画を見るという体験の面白さを教えてくれる作品です。

長名:国立新美術館時代には、「ピエール・ボナール展」(2018年9月26日-12月17日)も担当されていますよね。なかなか研究対象としている画家の回顧展を担当できる学芸員の方も少ないのではと思います。

横山:とても貴重な機会でした。オルセー美術館のイザベル・カーンさんと一緒に時間をかけて作品選定をしたのを覚えています。オルセー美術館の所蔵品が中心でしたが、国内にある作品も全てリスト化して、フランス国内の個人蔵の作品まで含めて、幅広く調査をしました。

インターンを経て学芸員へ

長名:横山さんは、過去に当館でインターンをなさっていたんですよね。

横山:大学卒業後、東京大学大学院の表象文化論コースに進学して、修士で学芸員資格を取りながら、1年の時は国立新美術館でサポートスタッフというボランティアをしていました。そして2年の時に東京国立近代美術館の企画課でインターンをしました。インターン初日は「生誕100年 東山魁夷展」(2008年3月29日–5月18日)の撤収作業の日で、学芸の方々に同行し、作品のコンディションチェックをやらせてもらったことを覚えています。それ以外にも、「建築がうまれるとき:ペーター・メルクリと青木淳」展(2008年6月3日–8月3日)の模型の掃除や、「沖縄・プリズム1872-2008」展(2008年10月31日–12月21日)のカタログのお手伝い、「ヴィデオを待ちながら:映像、60年代から今日へ」展(2009年3月31日–6月7日)に出品される映像の字幕の書き起こし、「河口龍夫展:言葉・時間・生命」(2009年10月14日–12月13日)に向けた資料収集などなど。

長名:そんなに!幅広い内容のインターン活動だったのですね。

横山:どの仕事も新鮮で、毎週通うのが楽しみでした。なかでも一番大きく関わったのが、「エモーショナル・ドローイング:現代美術への視点 6」展(2008年8月26日–10月13日)です。特に印象に残っているのが、企画者だった保坂健二朗さん(現・滋賀県立美術館ディレクター)と、出品作家の方とのやりとりです。新作を出品予定だった海外の作家の方がいたのですが、思うように制作が進まない、もう作れないと連絡が入り、それを保坂さんが励まして、制作へと導いたことがあったんです。

長名:展覧会の準備をするだけでなく、そういった仕事もこなさないといけないのですね。

横山:学芸員って大変だ、と思いました。現代作家との仕事は、どれだけ真摯に相手と向き合い、状況に応じたコミュニケーションをとれるかにかかっていることを学びました。

長名:インターンの後、世田谷美術館に行かれたんですよね。

横山:東近美でのインターンがとても楽しかったので、とにかく早く働きたくて。でも大学院での研究ももう少し続けたかったんです。そこで博士課程に進学しつつ、世田谷美術館の非常勤学芸員に応募しました。運よく採用していただき、当時の世田美には、ベテランのザ・学芸員という先輩たちがたくさんいらして、作品の扱い方、展示の仕方、作品カードや調書の作り方、ギャラリー巡りなど、学芸員のイロハを学びました。最初に勤めたのが世田美で本当に良かったなとつくづく思います。当時の先輩たちとは今でも交流が続いています。

長名:特に記憶に残っている仕事はありますか。

横山:世田美に入ってしばらくした頃、若林奮さんの手彩色を含めた版画や資料およそ1000点を整理することになったことです。全点の採寸、技法やエディション、署名の有無の確認、撮影を2年くらいかけて進めました。若林さんは彫刻家として知られていますが、版画の線による表現を見ていると、自然や人間や動物に対してどのような視点をもっていたのか、その思考のプロセスがより現れている部分もあると感じました。

長名:若林さんの作品については、昨年度から当館所蔵の約3000点ある素描作品のデジタル撮影も始まりましたよね。何か似た作業をされていますね。

横山:そうなんです。摩訶不思議なモチーフが次々と出てきたり、一つのモチーフへの異様な執念が見えてきて、面白いです。そして世田美でのもう一つ大きな出来事が酒井忠康館長との出会いです。日本の近代美術の歴史をその身に宿したような方ですが、博識なのはもちろん、語りのリズムというか、話の運び方、語彙がとても面白くて。

長名:たくさんご著書も書かれていますよね。

横山:酒井館長はお昼時になると館長室から学芸の部屋にやってきて、よくみんなで砧公園の向かいにある市場の食堂にお昼に行っていました。そこで、いろんな話をされるんですけど、あれは読んだか、これはどうだと、とにかく本を勧めてくれて。当時、『鞄に入れた本の話:私の美術書散策』(みすず書房、2010年)という本が出版されましたが、館長のおかげで美術の本だけでなく文学の本もずいぶん読みました。そして文章の書き方もいろいろアドバイスをいただきました。大学院の指導教授だった小林康夫先生も、研究や企画を続ける上での指針となるような言葉をかけてくださいましたが、酒井館長にいただいた言葉も、折に触れて思い出します。そして館長は2回目の留学の際にも背中を押してくれて、本当に感謝しています。

2度目の留学を経て

長名:2011年に世田谷美術館が休館に入るタイミングで、再度フランスに留学されているんですよね。

横山:パリ第10大学に留学しました。その時の指導教授が近代美術と装飾美術がご専門のレミ・ラブリュス先生でした。

長名:その時の研究テーマもボナールだったのでしょうか。インターンや学芸員を経て、研究テーマに変化はありましたか。

横山:学部、修士とボナール研究をしてきたので、博士課程に進学した時に、もう少しテーマを広げたいなと思い、デッサン研究をしようという大風呂敷を広げました。ボナールの絵画は独特の色彩が魅力ですけど、実はデッサンも面白くて、西洋のアカデミスムの伝統から逸脱した線を生み出しているんです。例えば、アルバート・ボイム『アカデミーとフランス近代絵画』(森雅彦、阿部成樹、荒木康子訳、三元社、2005年)で書かれているように、西洋におけるデッサンはアカデミスムの根幹を成す規範で、西洋の合理主義の象徴とも言えるものです。それに対して、19世紀末に現れた支離滅裂な線というものは、ポール・ヴァレリー『ドガ ダンス デッサン』(清水徹訳、筑摩書房、2006年)でも言及があるように、西洋の合理主義に対する反抗や逸脱の表現であるということから関心をもつようになりました。

長名:そこから徐々にデッサンへの関心が高まっていったのですね。お話を聞きながら、インターンや仕事でもデッサンやドローイングに縁があるように感じました。

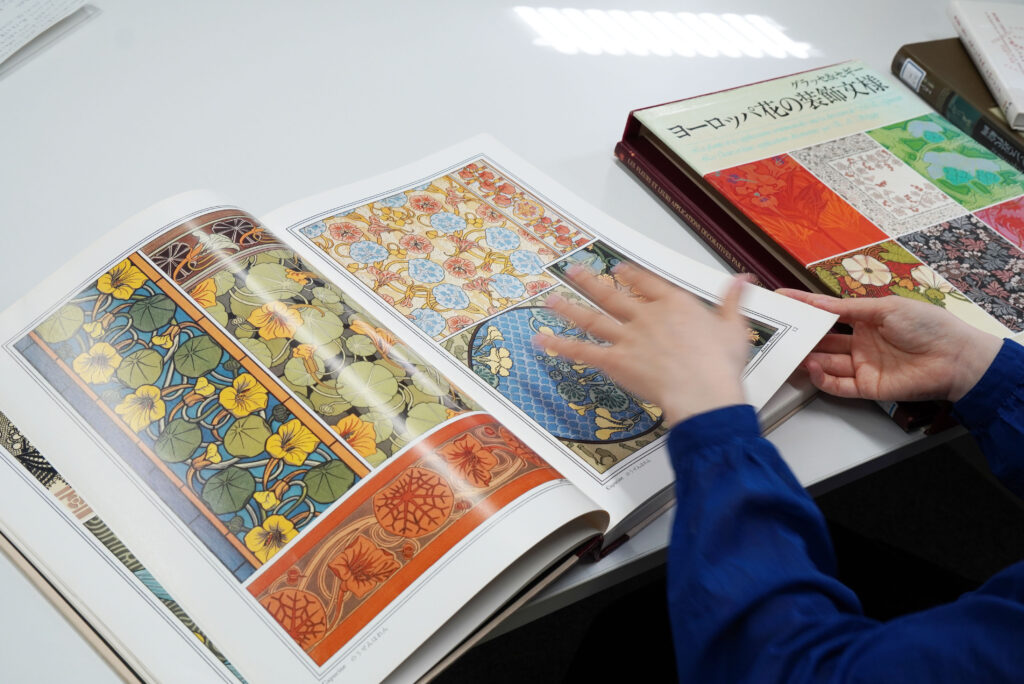

横山:今思えば、潜在的に影響を受けていたのかもしれません(笑)。レミ・ラブリュス先生からは、デッサンというだけだと漠然としすぎているため、19世紀末から20世紀前半の装飾デッサンに絞ったらどうかとアドバイスを受けました。

長名:装飾デッサン?

横山:この時代のフランスでは、国を挙げての装飾美術の振興のため、装飾デッサンというものが初等教育にまで浸透していました。アンリ・マティス(Henri Matisse, 1869–1954)をはじめ、装飾美術学校で学んでから画家になるケースも多かったんです。装飾というと、モダニズムとは真逆にあるものというイメージですが、実は装飾デッサンは形を点や線といった幾何学にまで分節して突きつめることで、新しいフォルムを生み出す原動力となっていて、20世紀の様々な絵画の潮流とも繋がっているんです。

長名:デッサンから派生した線の系譜があるのですね。

横山:パリでは、図書館でひたすら理論書や、例えばこのグラッセ&セギー『ヨーロッパ花の装飾文様』(学習研究社、1979年)のような図案集を調査していました。この分野だと、天野知香先生の『装飾/芸術: 19-20世紀フランスにおける「芸術」の位相』(ブリュッケ、2001年)は必読書です。

長名:デッサンやドローイングと聞くと、下絵という印象を抱いてしまい、なんとなく絵画よりも下位に置かれたものと思ってしまいがちですが。

横山:1970年代頃からドローイングというものが、作品の下絵ではなく自律した作品としてみなされるようになります。ニューヨーク近代美術館で開催された「ドローイング・ナウ(Drawing Now : 1955–1975)」展(1976年1月23日–3月9日)を皮切りに、ドローイングをテーマにした展覧会がたくさん開催されるようになります。その流れにも関心がありました。インターン時代に関わった「エモーショナル・ドローイング」展の他、「ドローイングの現在」展(1989年10月7日–11月26日、国立国際美術館)や「ドローイングの可能性」展(2020年3月14日–6月14日、東京都現代美術館)もその流れに位置付けられると思います。

長名:なるほど。他に挙げていただいたカタログはどのような内容なのでしょうか。

横山:「アンリ・マティス、エルズワース・ケリー:植物のデッサン(Henri Matisse, Ellsworth Kelly : dessins de plantes)」(2002年1月16日–4月8日、ポンピドゥー・センター)はアンリ・マティスとエルズワース・ケリー(Ellsworth Kelly, 1923–2015)という時代の異なる画家のデッサンに見られる共通性に注目した展覧会で、「デッサンの快楽(Le plaisir au dessin)」(2007年10月12日–2008年1月14日、リヨン美術館)は哲学者のジャン=リュック・ナンシーが企画した西洋における古今の様々な線の類似を浮かびあがらせる展覧会、「線の歴史(Une brève histoire des lignes)」(2013年1月11日–4月1日、ポンピドゥー・センター・メス)は人類学者のティム・インゴルトが著した同名の研究書を下敷きにした線をテーマにした展覧会です。いずれもデッサンやドローイングを自律した表現として扱っています。

長名:留学後、国立新美術館に移られていますが、その時のお話をお願いします。

横山:2年間留学していたのですが、いよいよ資金が底をついて(笑)。ちょうど国立新美術館でフランス近代専門のアソシエイトフェローの募集が出ていたので、面接を受けるために一時帰国しました。無事に採用されたから良かったものの綱渡りの状態でした。

長名:そうだったのですね。新美では、主にフランス近代に関する展覧会を多数担当されていますね。

横山:はい。特にオルセー美術館の女性の学芸員の方々とお仕事できたことは、大きな糧になりました。「オルセー美術館展:印象派の誕生:描くことの自由」(2014年7月9日–10月20日)ではカロリーヌ・マチューさん、「ルノワール展:オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵」(2016年4月27日–8月22日)ではシルヴィ・パトリさん、「ピエール・ボナール展」ではイザベル・カーンさんとご一緒しました。研究者としても学芸員としても長年重要な仕事をされていて、心から尊敬する方々です。新美では私は5年任期のポストでしたが、役職とか、年齢とかは関係なく、仕事ぶりを認めてくださって。とても嬉しかったですし、私自身もキャリアを重ねた時に彼女たちのようにありたいと強く思いました。

長名:いずれもブロックバスター展ですね。

横山:新美の展覧会はどれも数十万人の方が訪れる大規模な展覧会だったので、解説の執筆には心を砕きました。専門的すぎてもいけないし、かといってカジュアルすぎてもいけない。「ジャコメッティ展」(2017年6月14日–9月4日)の時は、独りよがりなテキストになるといけないので、担当者みんなで読み合わせをしました。

長名:彫刻で有名なジャコメッティ(Alberto Giacometti, 1901–1966)ですが、たくさんデッサンも残していますよね。

横山:ジャコメッティにとって、ある意味では、彫刻も油彩もデッサンの延長であり、作家が現実を把握するための手段でした。そして、過去の芸術家たちのものの見方を知るための手段でもあり、それを検証したのが、『アルベルト・ジャコメッティ:過去の模写(Alberto Giacometti: les copies du passé)』(Fage / Fondation Alberto et Annette Giacometti, 2012)で、作家にとってのデッサンがどういうものかを知る手がかりになりました。

長名:では、金沢21世紀美術館でのお話を聞かせてください。

横山:金沢では現代アーティストの方々と一緒に展覧会を作ることになりました。飛び込んでみて分かったことは、様々な表現方法を試みる現代の作家たちの制作は、自分自身で完結しているというよりも、建築や施工など様々な条件との兼ね合いもあるので、学芸員と共同で作り上げていく部分も大きいということです。

長名:それまでは完成された作品を扱う機会の方が多かったということですね。

横山:「大岩オスカール 光をめざす旅」展(2019年4月27日–8月25日)は、オスカールさんの絵画展でしたが、作品を天井から吊るしたり、展示室で交響曲を流したりと、インスタレーションのような構成もありました。また、オスカールさんには27メートルの壁面ドローイングを描いてもらい、私も立ち会ったのですが、ほとんど下描きなしで、線や形がどんどん生まれていき、イメージができあがる。圧巻でした。

長名:作家の方々の希望をいかに反映できるかが重要というわけですね。

横山:はい。もちろん私だけでは力不足なのですが、21美には、インスタレーション・コーディネーターという展示に関する専門職の方がいるんです。その方が施工に関わる業者選定や仕様書の作成などを担ってくれるおかげで、作家からの様々な要望に細やかに応えられています。

長名:それは心強いですね。他館でも同じようなポストを設けているところはあるのでしょうか?

横山:水戸芸術館や、21_21 DESIGN SIGHTなどにも、いらっしゃると聞いています。東近美にも必要なポストではないかと、ひしひしと感じています!

長名:たしかに。次に担当されたのが、「内藤礼:うつしあう創造」展(2020年6月27日–8月23日)ですね。

横山:内藤礼さんの展覧会は2年近くの間、下見と実験を繰り返し、内藤さんと無数の対話を積み重ね、時に施工や様々な企業の方とも相談しながら、作品空間を作り上げていきました。私はもともとおおざっぱな人間なんですけど、内藤さんと同じ時間や空間を共有する中で、少しずつ内藤さんの視線を内面化していったような気がします。いろいろなものを見る精度が上がるというか。

長名:ちょうどタイミング的にもコロナ禍と重なりますね。

横山:はい。内藤さんの展覧会の展示作業に入ろうかというタイミングで、ちょうど新型コロナウイルスの感染が拡大してしまって。2か月遅れで開催できたのですが、会期は半分になりました。その次に同僚の企画をお手伝いした「日常のあわい」展(2021年4月29日–9月26日)もコロナ禍で生まれ、コロナ禍で開催された企画でした。7組の作家さんに参加していただき、とても良い企画だったのですが、最後は緊急事態宣言で再開できないまま閉幕してしまいました。出品作家の中に、小森はるかさんと瀬尾夏美さんというユニットがいらして、「見える世界がちいさくなった」という映像とテキストと参加型の展示を展開してくれました。展示の中に震災やコロナについてのワークシートがあり、大勢の来場者のみなさんが真摯に回答してくださって、訪れる人一人一人に、様々な日常の背景があるという、当たり前のことを改めて実感できました。

長名:最後に企画に関わったのが「コレクション展2 BLUE」(2021年11月20日–2022年5月8日)。

横山:コレクション展なのですが、招聘作家として、画家で映像作家の石田尚志さんに《絵と窓の間》(2018年)(註2)という映像インスタレーションを出品していただきました。石田さんは、ドローイングをコマ撮りの映像にしていて、絵画が生まれるプロセスを見せてくれるような作品が特徴です。

コレクションを育てる

長名:「BLUE」展を経て、当館に着任されましたが、現在の仕事内容について教えていただけますか。

横山:コレクション展示計画室に配属され、年間3~4回のコレクション展の計画をしています。全12室ある所蔵品ギャラリーとギャラリー4で行う企画案を募り、各部屋の担当者が章解説と作品解説を執筆し、英中韓の翻訳、キャプション制作を経て、展示替えをする、というほぼ企画展のような力の入れ方です。当館では基本的には1室から12室にかけて、日本の近代美術の流れを見せていくのですが、毎回企画が変わることで、作品が置かれる文脈も変わり、作品の見え方も変わるのがポイントです。

長名:これまで経験されてきた企画展のノウハウが生かせそうですね。

横山:昔、世田美で最初に担当した企画展が「ザ・コレクション・ヴィンタートゥール:スイス発—知られざるヨーロピアン・モダンの殿堂」展(2010年8月7日–10月11日)だったのですが、酒井館長が、学生へのレクチャーの時に、ヴィンタートゥール美術館の所蔵するピカソは、その町で長く展示されることで、ヴィンタートゥールのピカソになっていく、それが文化だ、とおっしゃったことがあって。そこで「文化」という大きな言葉が出てきたことに驚いたんですが、今なら分かるような気がします。長い時間をかけて、様々な文脈で作品を展示し、訪れる人々に見られることによって、コレクションは育っていくんですね。

長名:コレクション展の意義はそこにあるということですね。

横山:そういう意味では、着任してからの1年半で、コレクションについて調べ、企画を考える中で、せっかく収蔵しているのにほとんど展示されていない女性作家の作品が多くあることに気づきました。

長名:次回のコレクション展(2023年9月20日–12月3日開催予定)で、新しい企画を準備されているんですよね。

横山:はい、次回のギャラリー4の企画として「女性と抽象」と題して、戦後から現代にかけての日本の女性のアーティストたちによる抽象表現を取り上げます。この企画はコレクション展を担当する美術課内の6人のスタッフで企画していて、みんなで問題や課題を共有しながら準備を進めています。女性のアーティストについては、今後も継続して調査・研究・企画を進めていく予定です。

長名:コレクション展での新しい企画やデッサンやドローイングに関するご研究を含め、楽しみにしています。本日は貴重なお話をありがとうございました。

註

- 横山由季子「ピエール・ボナール《プロヴァンス風景》(1932年)をめぐる覚書」『東京国立近代美術館研究紀要』27号(2023年3月)、4–15頁(https://momat.repo.nii.ac.jp/records/738)。

- 網野奈央、森かおる編『石田尚志:渦まく光』(青幻舎、2015年)に掲載。

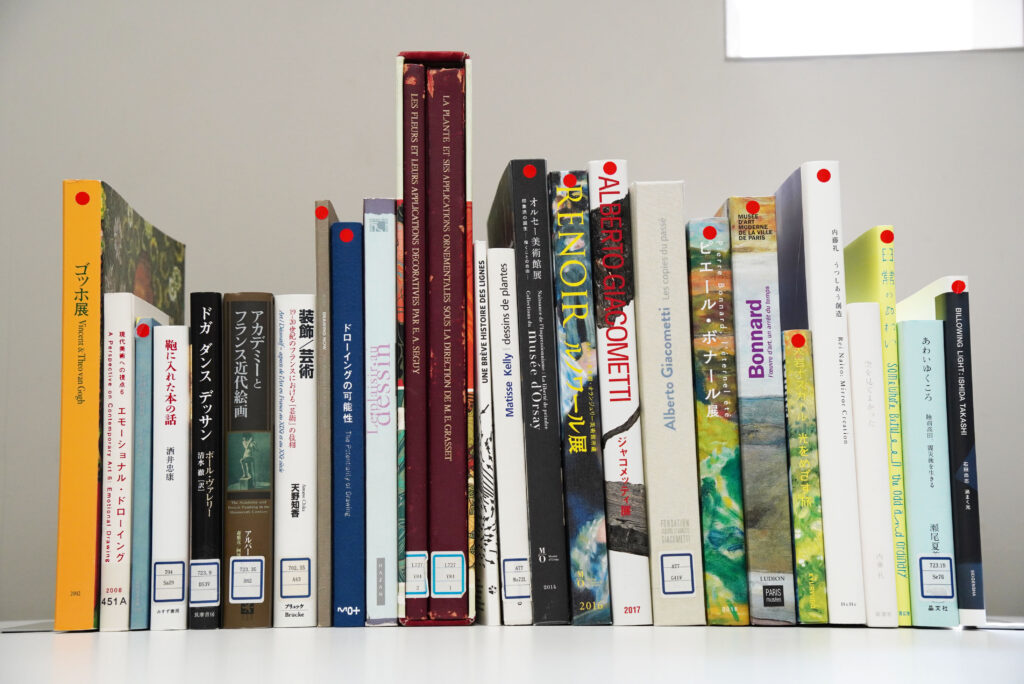

横山さんの本棚

- 『ゴッホ展』北海道新聞社、2002年

- ナタリー・エニック『ゴッホはなぜゴッホになったか:芸術の社会学的考察』三浦篤訳、藤原書店、2005年

- Bonnard: l’oeuvre d’art, un arrêt du temps, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 2006.

- 『ピエール・ボナール展:オルセー美術館特別企画』国立新美術館、2018年

- 『若林奮版画展:デッサンと彫刻のあいだ』世田谷美術館、2005年

- 酒井忠康『鞄に入れた本の話:私の美術書散策』みすず書房、2010年

- 保坂健二朗他編『エモーショナル・ドローイング:現代美術への視点 6』東京国立近代美術館、2008年

- アルバート・ボイム『アカデミーとフランス近代絵画』森雅彦、阿部成樹、荒木康子訳、三元社、2005年

- ポール・ヴァレリー『ドガ ダンス デッサン』清水徹訳、筑摩書房、2006年

- グラッセ&セギー『ヨーロッパ花の装飾文様』学習研究社、1979年

- 天野知香『装飾/芸術:19-20世紀フランスにおける「芸術」の位相』ブリュッケ、2001年

- Drawing now : 1955–1975, Museum of Modern Art, New York, 1976.

- 国立国際美術館編『ドローイングの現在』国立国際美術館、1989年

- 関直子、小高日香理編『ドローイングの可能性』東京都現代美術館、2020年

- Henri Matisse, Ellsworth Kelly : dessins de plantes, Gallimard, 2002.

- Le plaisir au dessin, Musée des Beaux-arts de Lyon, 2007.

- 『オルセー美術館展:印象派の誕生:描くことの自由』国立新美術館、2014年

- 『ルノワール展:オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵』国立新美術館、2016年

- 『ジャコメッティ展』国立新美術館、豊田市美術館、2017年

- Alberto Giacometti: les copies du passé, Fage / Fondation Alberto et Annette Giacometti, 2012.

- 横山由季子、三宅奈穂美編『大岩オスカール:光をめざす旅』求龍堂、2019年

- 『内藤礼:うつしあう創造』金沢21世紀美術館、2020年

- 内藤礼『空を見てよかった』新潮社、2020年

- 『日常のあわい』金沢21世紀美術館、2021年

- 瀬尾夏美『あわいゆくころ:陸前高田、震災後を生きる』晶文社、2019年

- 網野奈央、森かおる編『石田尚志:渦まく光』青幻舎、2015年

- 『ザ・コレクション・ヴィンタートゥール:スイス発 知られざるヨーロピアン・モダンの殿堂』読売新聞社、2010年

『現代の眼』638号

公開日: