の検索結果

の検索結果

絵画のまどろみ、あるいは理性への抵抗

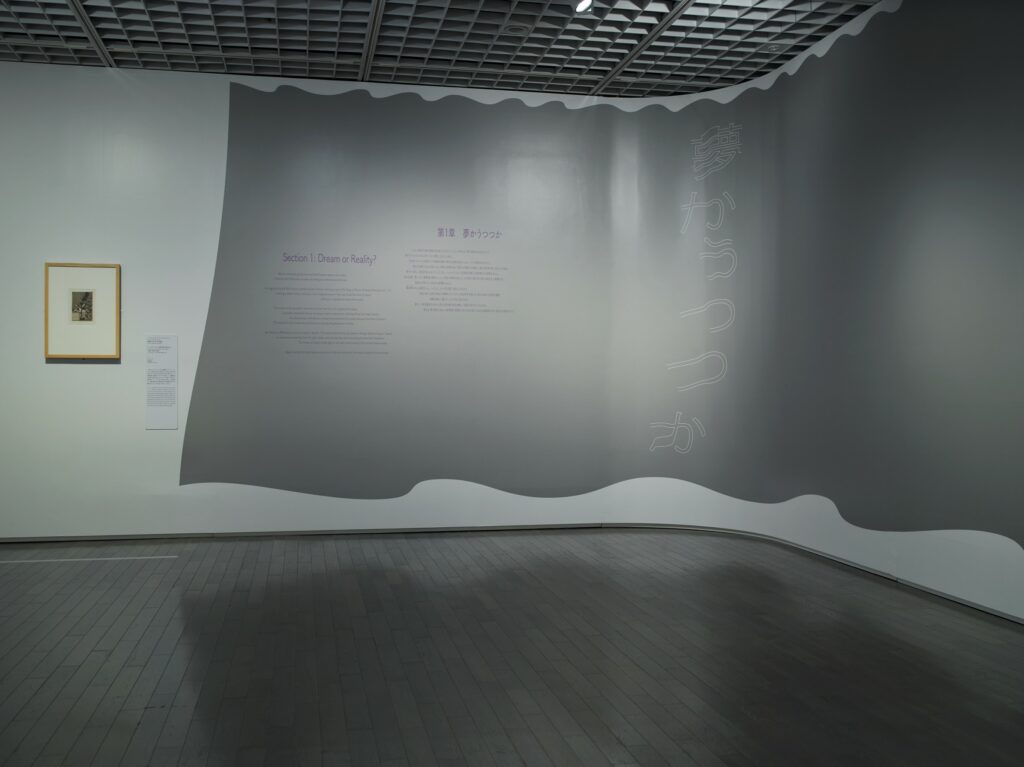

会場風景│撮影:本多康司 18世紀から現代までという幅広い時代に制作された作品を「眠り」という視点から再編する本展において、最も重要な点はテーマを「夢」ではなく「睡眠」そのものとしたことにあります。睡眠中や想像上の未来など、意識や現実を離れた幻影のようなイメージを示す「夢」に対して、人間の生理現象である「眠り」とは、行為や状態を指します。この視点は、現実と非現実という両世界を行き交い、時代に対する反発、すなわち近代を生きた作家たちに受け継がれてきた「近代的合理主義への抵抗」を浮かび上がらせてくれます。 図1 フランシスコ・ホセ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス《『ロス・カプリーチョス』:理性の眠りは怪物を生む》、1799年、国立西洋美術館蔵 その起点はスペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤが1799年に発表した版画集『ロス・カプリーチョス』の一葉「理性の眠りは怪物を生む」[図1]に置かれています。本展の各章で導き手となっているこの版画集が制作された頃、隣国ではフランス革命が勃発し、宗教制度に立脚した絶対王政に対して、啓蒙主義と合理主義をもとにした人民による新たな時代の幕が上がりました。ピレネー山脈を超えてその息吹を感じ取ったゴヤは、宮廷画家という立場にありながらも先進的な啓蒙思想に感応しました。『ロス・カプリーチョス』は、前近代的な因習や迷信を揶揄し、理性や科学という近代的な合理性が失われることへの警告として制作されています1。しかし、大革命後のフランスの政局はやがて混迷をきたし、皇帝に即位したナポレオンは隣国スペインに派兵し人民に銃口を向けてしまいました。ゴヤはかつて憧れた新時代がイベリア半島にもたらした破滅と殺戮に絶望し、「理性の眠り」という闇の世界に惹かれ、晩年に自邸の壁に描いた連作『黒い絵』や版画集『妄』など、奇想に満ちた暗鬱な作品を残しています。 スペイン国内の混乱を避けて、ゴヤはフランスに亡命し、1828年にボルドーで最期を迎えました。その12年後にこの地に生を享けた画家がオディロン・ルドンです。奇妙な怪物たちが蠢く彼の幻想的な世界は、少年時代の孤独な環境で培われた想像の産物と考えられてきました。しかし、近年は当時の生物学や気球という近代的な科学文明の産物を触媒として生み出されたことが明らかになっています。ルドンは1880年代に本格的に芸術家としての活動を始めたため、ポスト印象派の画家とみなされることが多いのですが、実は印象派を代表する画家クロード・モネと同じ1840年に生まれています。アカデミスムを批判し、筆触分割という新しい描法によって近代化する都市などを、戸外制作を通して感じた明るい色彩で描いたモネは、1870年代においてはモデルニテを代表する画家でした。視覚性を重んじる印象派に対抗するように、ルドンは《目を閉じて》[図2]に表されるように外の世界への眼差しを閉ざし、暗い色彩で幻想的な主題を描いています。パリでは1880年代には公害や労働問題など近代化の行き過ぎによって繁栄に翳りが生じはじめていました。ルドンが描き出した怪物たちは、華やかな近代生活の裏側にひろがる暗い影のなかに蠢いているのです。 図2 オディロン・ルドン《目を閉じて》1890年、国立西洋美術館蔵 近代的合理主義を最も直接的に批判した芸術運動は、1924年にアンドレ・ブルトンが発表した宣言を起点とするシュルレアリスムでした。彼は、人類初の大規模な近代戦として未曾有の大量殺戮を引き起こした第一次世界大戦の惨状を目の当たりにし、これに抗うよう反合理主義的な芸術運動に身を投じます。さらに、オートマティスムという手法によって、マックス・エルンストらとともに理性では見出すことのできなかった「超現実」を探求する芸術運動を様々な分野にわたって展開しました。日本では1930年頃から新興美術の新傾向として流行していますが、帝国主義の拡大によって再び世界が大きな戦争へと向かいはじめる1937年以降に、本来の意味でシュルレアリスム的な表現が生まれています。 こうした合理主義が引き起こす軋轢は今日に至るまであらゆる場所で噴出しています。本展の「眠り」というテーマによって導かれた作品から、我々は夢のように非現実的なユートピアではなく、人間性の疎外に抗ってきたアートの力を見出すことができるでしょう。 註 この版画に刻まれたスペイン語「El sueño de la razón produce monstruos」における「sueño」とは、「眠り」と「夢」という両義性を持つ言葉です。これを「理性の眠り」ではなく、「理性の夢」と解釈するならば、近代的な合理主義がもたらす破壊という怪物を予告していたと深読みすることもできるかもしれません。いずれにせよ、『ロス・カプリーチョス』は、はじめ「夢」(sueño)という題で発表される予定であったこと、そしてこの版画集の表現の豊かさからは、批判的な形であってもゴヤが夢幻の想像力に強く惹かれていたこと示しています。 『現代の眼』635号

吉田克朗《触“体—47”》1989年

吉田克朗(1943–1999)《触“体— 47”》/1989年/黒鉛粉、油彩・キャンバス/145.0×112.0cm/平成30年度購入 吉田克朗(1943–1999)は、木材や鉄、電球といったシンプルな素材に最低限の手を加えて制作した多様な作品を展開し、1960年代後半から1970年代前半に現れた「もの派」の中心人物として頭角を現しました。1970年代からは写真を製版した版画作品を発表。「第1回ソウル国際版画ビエンナーレ」(1970、徳寿宮現代美術館)で大賞を受賞します。さらに1980年代からは、絵画の分野へも乗り出します。その代表作が《触》のシリーズ。《触“体—47”》は、そのうちの1点です。 明るい黄土色に地塗りされたキャンバスに、黒い点や線のようなものがうごめいています。材料は黒鉛の粉。それが、筆ではなく指で画面に塗りこめられているのです。タイトルの通り、画面を「触って」描いているわけです。一見すると真っ黒な箇所も、近づいて目を凝らすと無数の指跡が重なり合っていることが分かります。 もう少し、「触」の意味を考えてみましょう。「もの派」の中核として活動していた時期の吉田は、木材や鉄、電球などの既製品をそのままの姿で組み合わせることで、「手わざ」を隠したと言えます。1970年代の版画も同様です。版画といえば、木を彫るなど作家の手で描画したものを版とする方法が最も一般に知られていますが、写真を版とすることで、彫る、描くといった「手わざ」を極力覆い隠すことができます。 作家の後半生に編み出された《触》のシリーズは、そういった手法をひっくり返すものでした。キャンバスに接近して、黒鉛をつけた指を何度もキャンバスに押し付け、こする。これは、これまでの作家のスタイルと全く異なる新境地であったと言えるでしょう。また、初期に立体、中期に版画、後期に絵画と、全く異なるジャンルに移り、それぞれにおいて存在感を示した吉田は、戦後日本美術においても特筆すべき存在と言えます。 改めて、作品に戻ります。《触》のシリーズは、様々な形のキャンバスにそれぞれ異なる空間が表現されます。大きいものでは幅2メートル以上。《触“体—47”》は、比較的小ぶりな作品です。キャンバス地が見え隠れしつつ、画面を走る黒鉛の航跡は、不気味な雰囲気を醸し出します。この作品では大小いくつかの塊が現れています。全体として見ると、それは掲げた手のようにも見えます。あるいは身体の断片、はたまた渓谷のようにさえ見えるかもしれません。このような在り方は、黒鉛という黒く柔らかい素材「のみ」で表現されたことによるものと言えます。その表現の豊かさは、なぜ今なお「絵画」を描かねばならないのかという問いへのひとつの答えを示してくれるでしょう。 『現代の眼』635号

速水御舟《寒牡丹写生図巻》1926(大正15)年

速水御舟(1894–1935)《寒牡丹写生図巻》(部分) 速水御舟(1894 –1935)《寒牡丹写生図巻》/1926年/鉛筆、淡彩・紙/画巻/31. 4×377.4cm(表具を入れると33.3×496.4cm)/令和元年度購入 長く当館に寄託されていた作品を収蔵することができました。速水御舟が1926(大正15)年に描いたスケッチを、画巻に仕立てた《寒牡丹写生図巻》(以下、近美本)です。制作年がわかるのは、巻頭に御舟の自筆で「牡丹 大正十五年二月寫」と制作年月が書き込まれているから。全長は377.4cmで、長さがまちまちな紙を4枚継いでこの長さになっています。 ところで、御舟の牡丹の写生画巻はもう1点あることが知られています。山種美術館が所蔵する《牡丹(写生画巻)》(全長309.5cm)です。こちらには年記はありませんが、細く削った鉛筆で精密にかたちをとり、ピンク色(おそらく臙脂えんじを使っていると思われます)を暈ぼかした彩色の手法が共通することから、近美本と同じ時期に描かれた一連のスケッチであるとみなされています。 さらにもう1点、本作と関連する作品に、遠山記念館が所蔵する《牡丹》(絹本彩色、1926年)があります。同じ年の9月に描かれたこの作品には、どうやら近美本の右から8番目の牡丹のかたちがそのまま採用されたと言えそうです。この《牡丹》ですが、みなさんにはぜひ実物を、できれば単眼鏡を使って見てほしい。見ると、花びらの縁に塗られた胡粉(白い絵具)が、ホットミルクの表面に張った膜のように薄くて均質だったり、その上から白やピンク色のきわめて細い線で花びらを覆うように脈が引かれていたり、そんな極上の絵肌にウットリすること請け合いです。 さて、本画があるからには、写生はそのための準備とみなすこともできるでしょう。実際に御舟は近美本でいくつかの表現方法を試していて、それらは本画に採用された表現と、採用されなかった表現とに分けることができます。採用された表現のひとつが、輪郭からはみ出すように暈した色の塗り方です。輪郭線を越えて周囲を染めたピンク色は、あたかも花から発せられる芳香のようにも感じられるでしょう。この効果を御舟が見逃すはずはなかったというわけです。御舟は本画で、近美本に比べると控えめながら、花の周囲にピンク色を、そして葉の周囲にも緑色を、淡く暈すことになりました。 では採用されなかった表現にはどんなものがあったか。それはたとえば、輪郭線を強調したり、鉛筆で陰をつけたりといった、右から4番目から7番目の花で試されているような表現です。もしや、写生の段階では、輪郭線を墨で描き起こすような表現や、水墨淡彩風に陰をつけた表現も、御舟の選択肢にあったのか? などと想像することもできるこの写生図には、完成された本画を見るのとはまた違った見応えがあるのです。 『現代の眼』635号

TOPICA PICTUS:私的断章

入口向こうの壁に何かがほの光っている。若葉を透かす若い太陽のような光。距離を縮めると、鮮烈な緑色が目を引く画面の中で2つの白っぽい矩形が向き合っている。右下隅に置かれた桃色の方形の無垢さ、土を想起させる臙脂えんじ色の筆触、色彩のレイヤーを所々覆う透明絵具の滴り落ちそうな触感にも気づく。絵画空間を包みこむように四辺から立ち上がった木枠の存在も。上部中央に目を転じると、淡い色の重なりが地平線の記憶を引き寄せ、全体が遠近感を伴ってふいに像を結んだ。片手で持てそうに小さい画面の中に、幾重にも折りたたまれた空間の広がりを感じたのだ。 ようやくタイトルを見る。「Pittura Sanza Disegno/風景のなかの聖母子/Altarpiece」とある。やはり風景なのか。すると、2つの矩形は聖母子だろうか。いや、それは違うだろう。だが、人間の気配をどうしても画中に感じてしまう。左上の光る緑色の円形は至高の「目」にも思えてくる。 岡﨑乾二郎《Pittura Sanza Disegno/風景のなかの聖母子/Altarpiece》2020年、アクリリック・キャンバス、25.2×18.4 ×3.0cm、作家蔵ⒸKenjiro Okazaki こうなるともういけない。子供の頃から天井の木目が顔や動物に見えて仕方がないタチなのだ。もうこの絵は、2人の人物が手前に向き合い、徐々に遠くへ視線が導かれる「風景」としか自分の目に映らなくなってしまった。その場所は見る者を招き入れる清澄な空気に満ちて、見えないウイルスに怯え続けて強ばった心身に沁みた。 昨年12月半ば、東京国立近代美術館を訪れた。目的の1つはコレクション展で特集されている岡﨑乾二郎の新作群「TOPICA PICTUS」だったが、あえて予備知識を持たないまま赴いた。本作を巡り岡﨑がweb岩波に連載中のエッセイも少し読んで、急いでパソコンを閉じた。なるべく素の状態で作品と向き合いたかったからだ。 造形作家の岡﨑は理論に優れた鋭い批評家でもあり、日本の現代美術の世界で類がない存在感を持つ。筆者は実作、著作の双方に感銘を受けてきたが、「美術の力」を精緻に腑分けする文章に幻惑された面がないとは言い切れない。なるべく言葉に引きずられず、作品を見たい。そんな思いで、この日は「予習なし」の鑑賞に出かけたのだった。 そして、最初に邂逅した作品の印象は冒頭に記した通りである。後日に思いがけず依頼を受けた本稿は、当時の記憶を極力なぞってみた。何だか“ポエム”めいた書き出しになったが、許して頂きたい。突然、奥行きを持つ詩的空間が現出したと感じたのは確かなのだから。続く作品もそれぞれが全く異なる情景を連想させ、間断なく感覚をざわめかせた。 その後、改めて会場に掲出された作家の文章や配布文を読んだ。「TOPICA PICTUS」シリーズを収めた画集も手に入れた。それらによると、一連の作品は新型コロナウイルス禍の下、昨年3月から6月の間に150点超が集中的に描かれ、当館やギャラリーなどで分散的に公開された。多岐にわたる岡﨑の作品の中で分類すると、2005年頃から継続的に制作する彫刻の要素を持つ(立ち上がる木枠の長さや位置は作品により異なる)最小サイズの抽象画「ゼロサムネール」に属している。 ゼロサムネールは歴史上のさまざまな絵画や物語と呼応しており、「風景のなかの聖母子」もジョルジョーネが故郷の聖堂に遺した「カステルフランコ祭壇画」に由来する。ゼロサムネールは作家の最大規模のシリーズだけに、これまで幾度も作品を目にしてきたが、今回の展示ほど情感を揺すぶられたことはないと白状する。恐らく、環境を含め「私」が変わったのだ。ウイルスという不可視の存在を絶えず意識する日々の中で、感覚が内在化し、鋭敏になった。目に見えない何かが「在る」こと、それが世界を確実に浸食できること、小ささは持てる力と無関係なことを、私はもはや疑わない。視覚と認識の落差を恐れずに受け止める知覚の広がりが、より柔軟な絵画受容をもたらしたと考える。 想像をたくましくすれば、作家もまた変容を経験したのではないか。「身体は、身体を通して訪れる(身体自身が引き起こす反応も含めて)無数の情報(多くは違和感)を伝える媒体である」。岡﨑は2019年秋から昨年初頭にかけ豊田市美術館で開催された個展「岡﨑乾二郎 視覚のカイソウ」図録の前書きで、改めて制作は身体的行為であると指摘したうえでそう述べている。この言葉は、「TOPICA PICTUS」の精妙さが増して見える構造と色彩、筆のかすれや滲み、さり気なく神経に貼りつくような透明絵具や効果的な素地の扱いを思い浮かべると極めて示唆的に響く。 岡﨑は「TOPICA PICTUS」画集の冒頭で「どこにも行くことができないという条件は、かえって絵を通してどこにでも行けるという確信を強めてくれた」と書く。その確信が時空や形式を超え、固有の「場」の磁力をつかみ出す一連の絵画に化けた。つまり画中、他者に憑依した作家に憑依できれば、私たちも「どこにでも行ける」ことになる。少々ややこしいし、岡﨑マジックに再び掴まった気がしなくもないが、今は素直に出会えた僥倖を喜びたい。 『現代の眼』635号

「眠り展」から捉える睡眠文化

会場風景│撮影:本多康司 健康のバロメーターである毎日の眠り。そして健康増進に寄与するとして、より良いものが目指される眠り。しかし、人にとっての眠りが昔から健康に結びつけて考えられていたわけではない。その仕組みが科学的に解明される以前、一日の終わりに訪れる眠りには翌日の目覚めが確実に約束されるかわからないという不安があった。毎晩の眠りは死を連想させ、言ってみれば毎晩訪れる小さな死とも考える時代があった。ギリシャ神話の世界では、眠りの神ヒュプノスと死の神タナトスは、夜の女神ニュクスから生まれた兄弟と考えられている。 眠りは個人の生理的な現象である一方、生きている社会、覚醒した世界の影響も受ける。つまり、社会が文化と深く関わっていることを踏まえると、眠りには文化的な側面が大いにあると言えるだろう。 当初、「眠り展」は東京オリンピックが閉幕したあとに予定されていた。「祭り」という非日常が過ぎて、再び日常でくり返される生の営みである「眠り」というテーマとして企画されていたそうだが、新型コロナウィルスによってオリンピックは延期され日常生活も大きな変化を余儀なくされた。目に見えない感染症の出現による思いがけない社会の変化は、日々の暮らしのあり方を大きく変え、私たち人間の基本的な生理現象「眠り」と「目覚め」を見つめ直すことを促した。人によっては眠りに問題を感じて、改めて、私たちは社会の中で眠ってきたことに気づく。 眠る、覚めるという行為をアートの世界で表現するということには、覚醒した状態での考え方、価値観が反映される。作品を通して、時代ごとの社会の様相を覗くことができる。 眠り展は、眠りという当たり前の行為に対して、今日健康増進に深く関わる大切な時間と理解される一方で、睡眠に対してはマイナスのイメージも多く抱かれているのではないだろうか。 人だけでなく、対象物が眠っている状態という、眠りの比喩、暗示が込められた作品の数々への切り口も興味深い。作品は見る側の私たちに、「眠る」あるいは「目覚める」という行為そのものを、ポジティブに捉えるかネガティブに捉えるか、それらの価値観を問いかけてきている。そしてその、作者の思いだけでなく、見る側の眠りに対する考え方、意識の向け方は、時代や社会が変わることでまた変化してくるのではないだろうか。 この展覧会の切り口、コンセプトそのものが、眠りを文化的な視点から捉えた大変ユニークで斬新なものとなっている。個々の作品の世界を堪能しつつ、眠りを文化的な視点で捉えることでそれらの作品を繋いだ展覧会全体を味わうことが、「眠り展」の楽しみ方ではないだろうか。 会場風景 撮影:本多康司 『現代の眼』635号

岡﨑乾二郎と「具象」

本当の問題はキツツキの嘴に触れることで歯痛が治るかどうかではなく、ある観点からキツツキの嘴と人の歯を《相伴う aller ensemble》ものとして扱うことができるかどうか(治療における処方の適合も、仮説に基づいたさまざまな適用の一例にすぎない)、また物と人間とのこのようなグループ化によって、世界にひとつの秩序の始まりを導入できるかどうかである。 ――クロード・レヴィ゠ストロース『野生の思考』、第1章「具体(具象 concret)の科学」、1962年1 アオリイカは泥障烏賊と書く。あの美しい(気味の悪い)魚介の名は「あおり」と呼ばれる古典的な馬具に由来するという(泥障・障泥と書く)。「障泥を打つ」という古い言い回しには人が馬を急かす(障泥る・煽る)動作の換喩が見られるが、他方これも同じ馬具の類推だろうか、トラックなどの荷台外周に蝶番ちょうつがいで取り付けられ、荷台とその積み荷を囲い、必要に応じて外側に開く(垂直に閉じる)あの板もまたアオリと呼ばれる。円みを帯びた胴を縁取る大きな鰭ひれ、それをひらひらと波打たせて(つまり、煽って)泳ぐアオリイカの姿はまるで泥障を風に波打たせて駆ける馬のようでもあり、トラックの荷台の縁でアオリが開閉する(つまり、煽る)様子はまるでアオリイカの泳ぐ姿のようでもある。このような類推思考から、岡﨑乾二郎の小品群「ゼロサムネール」の多くが板材で囲まれて(囲まれない辺や部分的な開口部を伴って)いることにアプローチできるだろうか。画面の周囲に添えられた板材の枠、そのこだわり(拘泥り)の設えは作品外周のそこかしこにそのつど閉鎖と開放をもたらし、画面を「括弧」に括って強調したり、画面の外に溢れ出すかのような絵具の素振りを受けて、それを堰き止める振り(堰を切る振り)をしたり、画面内部の方向や区画を示唆する(嘯うそぶく)。いわゆる「額縁」のような、絵画の構成からは除外される(展示の構成にのみ含まれる)ような設えとは似て非なるその枠組みは、「ゼロサムネール」を煽り、私たちの注視を煽る。では、煽られている画面はどうなっているのか。 会場風景│撮影:中川周 まるで春泥(雪解けや霜解けによる泥濘ぬかるみ)を弄んだ後のような、綿布の表面に奔放に(あるいは、少なくとも奔放さを装って)載せられ(延ばされ)、盛り上がり(抉れ)、寄せられ(離され)、偏り(均され)、重なり(部分的に混ざり)、蔽い(覗かせ)、刮こそぎ取られ(残され)食はみ出した「ゼロサムネール」の絵具の有り様は、このように言葉で一般化するたびに積み残される(捨象される)、絵具の具象に係わる。それは美術史が長らく矮小化してきた絵画の具象性(そして抽象性)の問いへの反問であり、画家はそれを描写や彩色とは別の手付きで、食パンにバターやジャムを塗るように問い返しているのである。先ほど「小品」群と書いたが、もちろん「ちょっとした作品」の束という意味ではない。「ゼロサムネール」の小ささは、私たちに作品との距離(physical distancing)を詰めて吟味することを促し、そこから(その場で)別の場所、作品の《外》へと赴くよう促す大きさなのである。つまり「ゼロサムネール」は窓(窓口)であり、それは他の多くの絵画が依っているような「窓」としての在り方よりもはるかに具体的=具象的に機能する。《40 days after the resurrection/マリア・オランス》(2020年)はそれ自体がひとつの絵画を開いて(開窓して)いるが、画面内部に少し傾いて象られて(穿たれて)いる矩形もまた窓のようであり、その「小窓」に照準を合わせるように、件の板材が画面を上下左右から挟んでいる。イエス・キリストの昇天(復活から40日後)に際して聖母マリアが開いた両掌、「オランス」と呼ばれる祈りの仕草とこの作品はどのように照応し、どのような観点で相伴うのだろうか。排他的な関係ではないはずのそれらは「悪い意味で抽象的で具体性を欠いてしまう」ような結び付きを示しているのではない2。「ゼロサムネール」はむしろその逆で、いわゆる「具象絵画」の持つ具象(いわば、具体性の弱い具象)よりも、もっとラディカルに具体的=具象的な観察を要求しているのである。具象の力が強ければ、抽象の力の揺り返しも大きくなるだろう。そのせいで、「ゼロサムネール」に詰め寄った私たちはたびたび《外》に放り出されるかもしれない。しかし具象とは、抽象化・概念化の背後で常に圧倒的な余剰として残される何かなのであり、ということは絵画が具象でなかったことなど本当は一度もないということだ。 岡﨑乾二郎《40 days after the resurrection/マリア・オランス》2020年、アクリリック・キャンバス、25.2×17.1×3.0cm、作家蔵ⒸKenjiro Okazaki 私はこの考察を泥縄で、つまり泥棒を捕らえて縄を綯なうように書いている。画家が彼の標榜する「抽象の力」を「抽象芸術の持つ、この具体的な力」と言い換える時の反語的な響きに留意しつつ、むしろ私はこの場で「具象」とは何か、「具象の力」について考えている3。しかし具象について語ること、この語りという営みは、どうしても具象を遠ざけてしまう(具象性という抽象概念)。結局のところ泥裡に土塊を洗うような手続きになるのだが(実のところ、この比喩の泥臭さには到底及ばないのだが)、私は今、隙あらば「泥」という字を伴う熟語や言い回し、泥による表現を濫用している。つまり私がこの場で述べていることの大半は「泥」を具象として含む表現の一覧という外部に動機付けられている。私は柳の下(一覧表)に赴いては、そこに泥鰌どじょうがいないか(使えそうな、こじつけられそうな表現がないか)、滞々泥々と探している。語りが抽象化の(具象を欠く)営みだとすれば、せめてこの「泥」の仕掛けだけでも一矢報いてくれないだろうかと。ところで、具象を欠く社会(遠隔の社会 distant society)は、つい1年前まで私たちのコミュニケーションの大半を占めていた表現の在り方をこのまま奪い去るだろうか。社会というこの雲のように抽象的な概念の下で、私たちはお互いに離れていくのだろうか。抽象と具象の間に、かつてないほどの雲泥の差(天の雲と地の泥ほどの隔たり)が生じている。岡﨑の「ゼロサムネール」がそのような雲泥の差分を経験するための枠組みとして、抽象化と具象化の振幅の中に《経験の条件》を探るための枠組みとして(再び)機能するかどうかに、絵画のコミュニケーションの未来が懸かっている。 註 原文より引用者訳。 岡﨑乾二郎『抽象の力』(亜紀書房、2018年)、416頁。 前掲書、8頁。 『現代の眼』635号

作品はどこにあるのか。どこからどこまでが作品なのか。そもそも作品とは何なのか。

「特集展示 岡﨑乾二郎 TOPICA PICTUS たけばし」は、その展示の仕方そのものが心地よい困惑をもたらす。僕たちの常識は、「特集展示」と聞けば、何らかの枠組みを想定する。つまり、ある限定されたひとつの場所にいくつもの作品が集められ、鑑賞者の目の前に配置されているものだと思い込む。たしかに本展でも、美術館の2階にある縦長の小さな部屋が、そのために用いられている。この部屋をぐるりと囲むようにして、岡﨑が「ゼロサムネール」と呼ぶ0号サイズとサムホールサイズの絵画が、大人の目の高さくらいに一定の間隔を置いて並べられ、まなざしに差し出されている。 しかし、そこだけではない。4階と3階にも展示は拡散している。あるいは散種されている。MOMATコレクションの作品群と対峙するかのように対面の壁に、あるいは、僕たち鑑賞者を送り迎えするかのようにエレベーターの扉に向かいあった壁に、やはり同じフォーマットの絵画が設置されている。「同じフォーマット」という言い方をしたくなるのは、これらの絵がほぼ同じ大きさであるばかりではなく、同じ手法、同じ筆触によって制作されているように見えるからだ。それらはみな、何らかの意図に従って、あるいは何らかの衝迫につき動かされて、異なる色(色数は決して多くない)に浸した刷毛を画布の上に走らせ、それぞれにまったく異なる、しかし抽象的としか形容しえない色たちの運動の痕跡を残している。 会場風景│撮影:中川周 画布に固着された色たちが風景なり人物なりの具体的な形象を示してくれないので、「何らかの意図」なり「何らかの衝迫」など作り手自身にも言葉にはできないものであることが多いのは承知の上で、それらを、あるいは意味らしきものを、この絵の上に探そうとする。その手掛かりとしてまず念頭に浮かぶのが、タイトルである。 ところが、やはり小さな文字で印字されたタイトルは、絵画の列から遠く離れた壁面にリスト化されて記されるばかりで、個々の絵とそれに対応するタイトルを一瞥で捉えることは不可能だ。しかも絵の数は少なくない。壁面のリストを凝視して、それぞれのタイトルと位置を憶えようと試みる。だがその場を離れ、絵の前に来たときには、「えっと……この絵のタイトルは……」と記憶はすでにおぼろげに揺れている。 しかも、複数の展示場所のすべてに、タイトルのリストに加えて岡﨑の執筆したテクストが置かれている。このテクストがまなざしを強く引き留める——個々の絵を見に行きたいのに、読むのがやめられない。 これらのテクストも僕たちを戸惑わせる。タイトルらしきものが付いているものもあれば、そうでないものもある。ある無題の文章はターナーと藤島武二について触れているのだが、言及される彼らの作品はそこ(MOMATコレクション)にはない。また別の「風景のなかの聖母子/庭のなかの聖母子」というタイトルを冠したテクストは、詩人・佐藤春夫の『田園の憂鬱』を引用して、大正時代に一般に使われるようになった「家庭」という語の持つ家父長権力的な含意(「家庭」は、男性が都市生活や仕事の憂鬱やストレスから逃れ、心を慰めるための疑似自然として機能するが、この人工的な理想郷を居心地よく維持するための役割・労働は、ひとえに女性=「家内」に課せられる)を明らかにしながら、牧野虎雄の絵画に描かれるうたた寝や読書をする女性たちの姿に、家庭という「狭い枠」を離れて「外」へと伸びていく女性たちの欲望、心の動きを見てとっている。これら抗しがたい魅力を放つ知的で詩的なテクストは、絵といったいどのような関係にあるのか。これらもまた、絵とともに展示会場に置かれているのだから、当然「作品」の一部と見なすべきなのか。 それを言えば、東京国立近代美術館における特集展示という「枠」の外で、すなわち岩波書店のHP(註)において、いま岡﨑が、2020年の3月から6月に制作した150点強の絵画——そこに今回展示された22枚の絵画(前期は12枚)が含まれている——に関して連載の形で書いている文章もまた、今回の展示の一部であり、「作品」を構成する要素であると見なすべきではないか。というのも、このHP上の文章の一部もまた、0号サイズほどの2つ折りの紙片に印刷されて、美術館を訪れる鑑賞者が自由に手に取れるようになっているからだ。連載はまだ続いている以上、「作品」の外延は拡がり続けるばかりだ。 岡﨑乾二郎《水たまりに映る空/Crimson cushioned swing》2020年、アクリリック・キャンバス、25.1×18.0 ×3.0cm、作家蔵ⒸKenjiro Okazaki タイトルやテクストは、作家の「意図」や「衝迫」に接近しようと願う僕たちのまなざしや思考を、むしろ、目の前にある絵画という「枠」の「外」へと誘う。実際、ひとつひとつの絵画を取り囲む木枠——低い壁と言ってもよいかもしれない——は、どれひとつとして完全には閉じられてはいないことにすぐ気づくはずだ。しかし、それは不完全な境界なのではなく、絵画と「外」の自由な往来を可能にする通路なのだ。しかも通路はつねに複数開かれている。あるいは、この枠=壁はむしろ、「外」へと動き出していこうとする色彩と形をかろうじて、そこに、僕たちのまなざしの前に留めてくれているのかもしれない。 興味深いことに、本特集展示のテクストにおいても、岩波書店HPの連載テクストにおいても、岡﨑が自身の絵画について直接的に語ることはない。むしろ岡﨑は、自作の絵画に関連する他の作品(絵画が多いが彫刻作品もある)について実に楽しげに書いている。これらの文章を読みながら、こんなふうに絵について語れたらどんなに素敵だろう、と憧れる。と同時に、ひとつの絵の「外」に広がる岡﨑的宇宙——美術史的・文学史的な記憶が美しい星座を描き、思いも寄らぬ星雲を出現させる——の深遠さと巨大さに、畏怖の念に打たれつつ息を呑む。 ひとつの「作品」にはひとつのタイトルが付いており(「無題」もまたタイトルである)、タイトルはある意味、僕たちの名前と同じで、他とは異なる個別性を可能にしてくれるが、「作品」というものは、単独的なものであるようでいて、実はつねに他の作品やその「外」との関係において意味や価値を持つ(僕たち人間もそうだろう)——そんな当たり前の事実を、この「特集展示 岡﨑乾二郎 TOPICA PICTUS たけばし」は思い出させてくれる。 むろん、本展を構成するそれぞれの絵画が、テクストの指し示す「外」、つまり岡﨑の美術史的・文学史的な記憶のなかで特別な位置を占める他の絵画作品をただ造形的に解釈した「作品」というわけではないだろう。では、いったい何なのか。 3階のエレベーターホールの壁に絵画とともに展示された「抽象の対義語は、必ずしも具象ではない」で始まる、これまた魅惑的なテクストを読んでみよう。そこでは、抽象そのものでしかない数字の計算式(11111×11111)がもたらす結果(123454321)が、何か必然的としか思えないような具象性を帯びることの不可思議さが語られたかと思えば、不意に、北杜夫の『どくとるマンボウ航海記』の一節、それ自体は特定の形を持たないけれど、人間を駆り立て、きわめて具体的な事物・事象を創出させる「アタオコロイノナ」というマダガスカルの神についての一節が召喚される。 形を持たずたえず変化する抽象的なものに働きかけられることで、人間は具体的なものを生み出す。それが芸術的な創造行為であるとすれば、岡﨑が描いているのは、単に抽象的なものではなく、かといって単に具象的なものでもない(抽象と具象は必ずしも対立しない、と岡﨑は言っているのだから)。岡﨑がやっているのは、具体的に人に働きかける「抽象の力」(そういえば岡﨑には『抽象の力』という素晴らしい著作があるが)へと、具体化されたもの(岡﨑の美術史的な記憶を構成する個々の絵画作品)のほうから遡行しつつ接近しようとする試みなのかもしれない。いま僕たちの前にあるのは、ほんの束の間、画布に固着された、捉えることのできるはずのないその力の揺れ動きそのものなのだ。 註 https://tanemaki.iwanami.co.jp/categories/907?prev 『現代の眼』635号

コロナ禍の教育普及活動(1)――代替プログラムでの新たな試み

2020年度、新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの美術館があり方の変容を迫られたことだろう。教育普及活動も感染症拡大防止対策下で大きく影響を受けた。当館においては安全性の観点から、ギャラリートーク・講演会など対面で実施するすべてのプログラムが今なお休止されている1。代替する形でオンライン上での活動は充実し、新たな試みも実施された。本稿では、感染症対策下で中止された2つのプログラムとその代替プログラムについて報告する。 ピーター・ドイグ展 ワークショップコーナー ⇒ピーター・ドイグ作品で物語をつくろう! ピーター・ドイグ展では、当初、ぬりえとワークシートを誰でも楽しめるワークショップコーナーを設ける予定があった。用具の共有や会話を伴うと想定される点から、感染リスクに配慮し中止とした。ぬりえ用紙は会場出口にて配布し、持ち帰って取り組めるようにした。 代わって実施された企画のうちひとつが、「ピーター・ドイグ作品で物語をつくろう!」である。臨時休館の影響で会期が延長されたこともあり、小学生から高校生に向けて夏休みの時期に実施された。8点の課題作品から1点を選び、絵から想像した物語をメール(テキストまたは作文の画像)で送信する。応募期間は8月4日(火)~8月31日(月)、応募総数は273件、うち1週間ごと当館研究員が選んだ入選作品計49件がホームページ上に掲載され、さらに一部は館内エントランスにも掲示された。 ピーター・ドイグ展はホームページ上で3DVRも公開されていたため、美術館に足を運ばずとも本企画に参加できた。参加者の中には、デジタル画像を見て書いた物語を投稿し、入選して館内に掲示されたことが来館のきっかけとなった者もいた。出品作鑑賞のきっかけを提供するという目的と子ども・ファミリー層を意識したことは同じだが、来館者を対象とするワークショップからオンライン上での企画へと代替されたことで、参加者と展覧会との結び付き方が変化したといえよう。 ガイドスタッフによる所蔵品ガイド ⇒オンライン対話鑑賞/YouTube再生リスト「MOMATガイドスタッフ」 当館で毎日続けてきたガイドスタッフ(解説ボランティア)による対話鑑賞2プログラム「所蔵品ガイド」も、密集して会話しながら鑑賞するため2月より休止となった。代替案の試行や研修を重ね、現在は新たな試みである「オンライン対話鑑賞」と「YouTubeへの動画投稿」が実施されている。 オンライン対話鑑賞は、ウェブ会議ツールZoomを利用した双方向参加型のオンラインイベントで、10月より開始した。定員6名程度、作品1点を45分間で鑑賞する。展示室での鑑賞よりもサイズ感や質感などが掴みづらい一方、高精細画像を用いるため拡大し部分詳細をよく観察できるのが特徴のひとつだ。参加後アンケートでは高満足度評価を得ているが3、参加者募集開始直後に定員が埋まってしまうなど、所蔵品ガイドと比べて参加機会が十分とはいえない。 また、11月より当館YouTubeチャンネルに再生リスト「MOMATガイドスタッフ」を設置した。ガイド参加者の反応などを交えて所蔵品を紹介する動画を投稿している。定員がなくいつでも視聴できるため間口は開かれているが、一方的な配信であり再生数や評価ボタン以外で視聴者の反応を得るのが難しく、フィードバックについては課題が残る。 こうした代替案の検討は、プログラムの目的や本質を見定める機会となった。所蔵品ガイドとその代替プログラムにおいて共通する点は、(1)所蔵品鑑賞の一助となること、(2)ガイドスタッフがその担い手となり蓄積したスキルを活かせること、である。異なる点については表1に比較してまとめた。 所蔵品ガイドオンライン対話鑑賞イチオシ作品紹介動画環境展示室オンライン(Zoom)オンライン(YouTube)スタイル双方向・対面双方向一方向(配信)頻度毎日週に2回程度週に1回鑑賞作品数3点程度1点1点時間60分45分5分程度定員なし(通常10~30名程度)6名程度定員ナシ表1 所蔵品ガイドとの比較 オンライン対話鑑賞では、自宅でリラックスしていたり、職場から接続したりする様子に、時折参加者の生活感が滲み出る。そうした映像に、筆者は画面の無機質さよりもむしろ一種の生々しさを感じることがある。オンラインという手段には、距離などの空間的制約だけでなく、自身の生活圏から接続することで精神的な制約をも乗り越えられる可能性がある。代替案として始まった試みだが、様々な制約から美術館に足を運びづらい人に差し伸べられる手段として展開することを期待したい。 註 2021年2月現在。 解説を聞くだけではなく、作品の観察に基づいて話し合い解釈を深めていく鑑賞方法。当館では2019年からビジネスパーソンや外国人に向けても実施され、今後の展開が期待されていた。 2月12日現在、アンケート回答102件中、満足度5段階評価で「大変満足」、「満足」が97件。 『現代の眼』635号

コロナ禍の教育普及活動(2)――ICTを活用したスクールプログラムの新展開

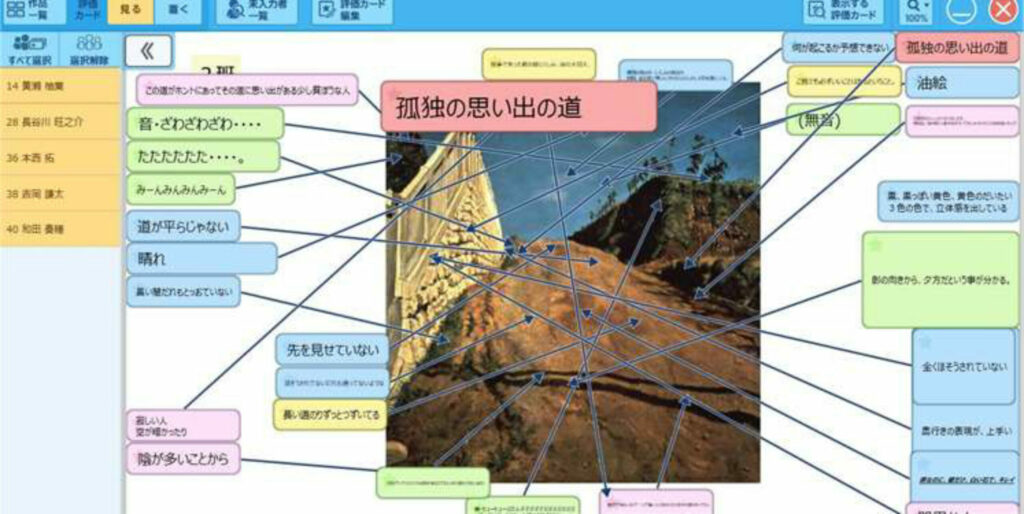

東京国立近代美術館のスクールプログラムの基盤となっているのは、ギャラリーでの対話鑑賞1である。しかし、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、中止になってから1年が経とうとしている。一方で、ICTを活用することにより、これまでとは違ったアプローチが可能になりつつあるので報告する。 学校へ提供できる3つの方法 コロナ禍等で来館できない場合、あるいは来館の前後に授業を行う際に、当館が学校へ提供できる素材と方法は次の3つである。 ① 国立美術館アートカード2 国立美術館5施設が所蔵する作品65点を、ハガキ大のカードにした鑑賞教材。「誰でも、いつでも、どこでも」簡単に使えて汎用性がある。2008年制作、貸出可能。 ② 鑑賞素材BOX3 主に小学校から高等学校までの授業で活用されることを想定したデジタル鑑賞教材。アートカード作品を、高精細画像で電子黒板へ投影したり、タブレット端末へ配信したり、ワークシートを作成したりすることができる。授業準備にあたっては、「図工・美術のキーワード」や「他教科へのひろがりキーワード」を使って作品を選ぶことができる。2020年3月公開。 ③ Zoomなどによる授業協力 別稿(コロナ禍の教育普及活動(1)――代替プログラムでの新たな試み/細谷美宇)で紹介した「オンライン対話鑑賞」での経験を基に、2020年12月より開始した、ウェブ会議ツールZoomを使った双方向型の遠隔授業。 授業目的や通信環境などを教員と相談の上、これら3つの方法を組み合わせてスクールプログラムの実施となる。実践例を以下に挙げる。 実践例 ICT教育に力を入れる千代田区立九段小学校では、大高美和教諭が5年生77人に「なりきり!作品調査団」という授業を行った。まずアートカードで「音・声かるたゲーム」をした後、「鑑賞素材BOX」から作品1枚を選び、グループで話し合う。その際、1人1台端末で高画質の画像を自在に拡大しながら観察したり、端末から共通のファイルにコメントを書き込んでいく[図1]。最後に当館と教室をZoomでつないでグループごとに発表を行い、学芸員がコメントしつつ作品情報を伝えた。児童の様子からは、自分の考えを発表できたことや、それを学芸員に認めてもらったことから、達成感や自信につながる喜びを感じていたことが見て取れた。 図1 千代田区導入の学習活動ソフトウェアSKYMENU Classの機能、「みんなの作品」への付箋書き込みによる話し合い(九段小学校) 都心より船で26時間以上かかる離島にある小笠原村立母島中学校では、全中学生10人に対して大黒洋平主任教諭が3回の鑑賞授業を行った。アートカードを使った「伝言鑑賞ゲーム」で所蔵作品に興味をもたせ、「鑑賞素材BOX」とワークシートで2枚の海の作品を比較鑑賞した後、当館と教室をZoomでつないで筆者が遠隔ギャラリートーク[図2]を行った。美術館に行ったことのない中学生が、美術館を身近に感じる機会となった。全校教諭の協力のもとで本授業が行われたこともあり、今後、社会科や保健体育科、数学科等へ展開する予定もある。 図2 当館と母島中学校をZoomでつないだ遠隔ギャラリートーク 知的障害をもつ高校生が学ぶ筑波大学附属大塚特別支援学校高等部とは、北村洋次郎教諭の指導のもと、高1から高3まで23人の3教室と当館をZoomでつないで遠隔授業を行った。「鑑賞素材BOX」の作品から、学年ごとに「お気に入りの1枚」を選び、筆者と対話鑑賞する。ほぼすべての生徒が、自分なりの表現で積極的に意見を述べ、またワークシートに記述してくれたのが印象的であった。 コロナ禍対策のためGIGAスクール構想(1人1台タブレット端末の配布による個別最適学習)が前倒しされたこともあり、美術館・学校ともにICT活用が進んだ2020年。筆者はこれまでも、これからの美術館のスクールプログラムには次の視点が必要であると述べてきた。コレクションの活用/対話鑑賞など探究的な学び/学習指導要領の反映/美術という教科を超えた学び/オンライン活用であるが、オンライン活用が実用化されることによって、他も促進されると思われる。先日開催された「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修15周年シンポジウム」4でも討議されたように、コロナ禍が収束した後も、「ICTによるバーチャルな活動」と「美術館で作品に触れるリアルな体験」の両輪によるハイブリッドな学びが、全国的に展開されていくことになるだろう。 註 観察や鑑賞者同士の対話によって解釈を深めていく美術鑑賞方法。探求的な鑑賞。東京国立近代美術館では、スクールプログラムとして、解説ボランティア1名と児童生徒10人前後によるグループでの対話鑑賞を行っている。 http://www.artmuseums.go.jp/kensyu/art_card.html https://box.artmuseums.go.jp/ 平成28–30年度 科学研究費助成事業研究基盤研究(B)「美術館の所蔵作品を活用した探求的な鑑賞教育プログラムの開発」(代表:一條彰子)。 http://www.artmuseums.go.jp/study/index.html 2021年2月14日、オンラインによる開催。 『現代の眼』635号

田中功起《ひとつの陶器を五人の陶芸家が作る(沈黙による試み)》「手話とバリアフリー字幕版」(2013/2021年)オンライン無料公開のお知らせ

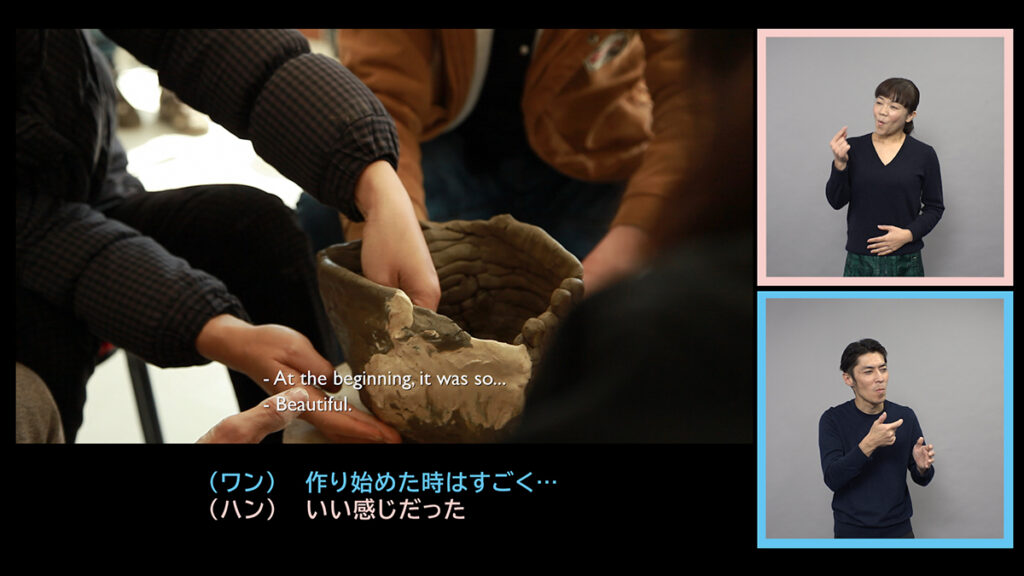

※オンライン無料配信は終了しました。 田中功起《ひとつの陶器を五人の陶芸家が作る(沈黙による試み)》「手話とバリアフリー字幕版」(2013/2021年) このたび、東京国立近代美術館では、幅広い鑑賞の機会をつくるため、所蔵作品である田中功起《ひとつの陶器を五人の陶芸家が作る(沈黙による試み)》(2013年)の「手話とバリアフリー字幕版」(2021年/HDヴィデオ/カラー/サウンド/80分)を制作しました。この映像をオンラインにて無料公開いたします。 「美術館で映像作品を楽しみたい。」 このプロジェクトは、一人のろう者の言葉から始まりました。近年、映画をBDあるいはDVDで鑑賞する際には字幕を選択できる場合があります。また映画館では、ろう者・難聴者・中途失聴者などのアクセシビリティを拡充する目的で、バリアフリー字幕をつけて鑑賞できる場合があります。しかし、美術館などで展示される映像作品に、バリアフリー字幕や手話による映像が付帯する例はたいへん少ない状況にあります。現状、ろう者・難聴者にとって、美術館で映像作品を鑑賞することは高いハードルがあるのです。 2018年6月13日「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号)」が公布、施行されました。この法律では、「障害者が必要な支援を受けて文化芸術を鑑賞する機会を拡充する必要性」がうたわれています。これに基づき、当館は国立の美術館として、アーティストの田中功起氏の全面的な協力のもと、所蔵作品である《ひとつの陶器を五人の陶芸家が作る(沈黙による試み)》(2013年)の「手話とバリアフリー字幕版」及び「手話についての解説動画」(2021年/HDヴィデオ/カラー/サウンド/本編75分・解説5分、合計80分)を制作しました。 今回、手話とバリアフリー字幕をつける映像作品として選んだ田中氏の作品は、第55回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展(2013年)で特別表彰を得た日本館での展示「抽象的に話すこと-不確かなものの共有とコレクティブ・アクト」の出品作の一つであり、国際的に評価の高い作品です。それぞれの出自や境遇、考え方の異なる5人の中国の陶芸家たちが、一つの陶器を協働で制作するプロセスを記録したドキュメンタリー作品であり、カメラを通して見えてくる世界は、まるで社会で暮らす我々の日常を抽象化しているかのようです。 5人の陶芸家のうち男性3人を野﨑誠のざき まこと氏(手話ナビゲーター)、女性2人を佐沢静枝さざわしずえ氏(手話ナビゲーター)が演じます。手話の監修は、木下知威きのした ともたけ氏(手話マップ)が担いました。監督は、田中功起たなかこおき氏です。 また、2020年は、コロナウィルス感染症がひろがりにより、多くのアーティストが展示の機会を奪われました。本プロジェクトはこのコロナ禍での作家支援も兼ねています。 アート作品としての映像に、バリアフリー字幕のみならず手話をつけるという本プロジェクトは、世界的にみても数少ない取り組みです。ろう者・難聴者・中途失聴者の皆さんのみならず、手話やバリアフリー字幕にご関心のある方にも、是非ご覧いただきたいと考えています。今回の取り組みが、今後、インクルーシブな(誰も排除されない)芸術鑑賞の機会が増えていくための一助となることを願っています。 公開期間は2021年3月31日~2022年3月31日まで。無料で、1年間の期間限定的な公開となります。※オンライン配信は終了しました。ご視聴いただいた皆様ありがとうございました。 東京国立近代美術館 2021年3月吉日 トークイベント「沈黙による試みー映像のバリアフリー化について」※手話と日本語字幕入り(事前収録) 日本全国で、聞こえない・聞こえにくい人は約1000万人いると言われています。 昨今、美術館で展示される映像作品は増加傾向にありますが、それらに手話やバ リアフリー字幕(話者名や音声情報を文字で表現したもの)がつく事は殆どありません。よって、聞こえない・聞こえにくい人にとって映像作品を観ることには、大きなハードルがあります。この状況を改善すべく、東京国立近代美術館 は、所蔵の田中功起《ひとつの陶器を五人の陶芸家が作る(沈黙による試み)》 「手話とバリアフリー字幕版」を制作しました。世界的にみても、稀な取り組みです。こちらは2022年3月末まで無料配信しました。このトークイベントでは、この制作を振り返ると共に、ゲストスピーカーを迎えて、改めて映像のバリアフリー化について考えます。 https://youtu.be/5RsUijlnV70