の検索結果

の検索結果

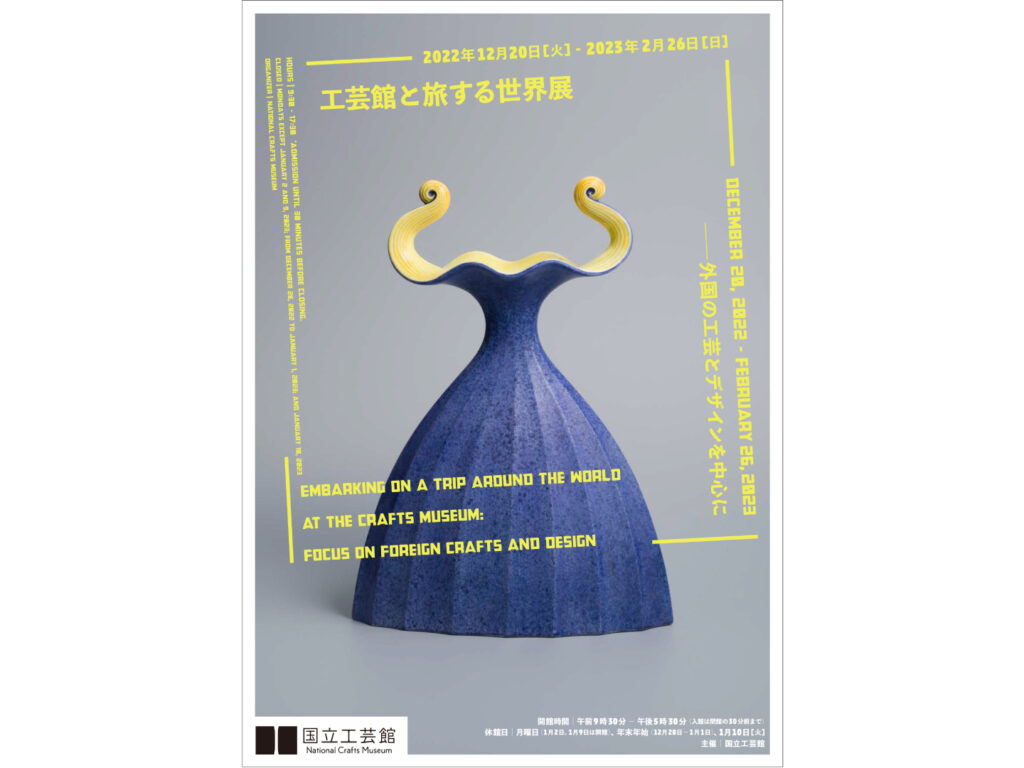

【講演会】トランスナショナルな民芸運動を通して再考する工芸館のコレクション

2023年2月12日(日)午後1時30分-午後3時 国立工芸館 2階多目的室 菊池裕子氏(金沢美術工芸大学教授) 80名(会場参加40名、オンライン配信参加40名)※要申込 無料 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会 問い合わせ先はこちら(外部サイト) *国内外の状況により記載内容に変更が生じる場合があります。

「特別陳列 北村武資」に寄せて

会場に入って思ったのはとてつもなくすごい。北村武資先生は作品発表の都度、何か挑戦があるんですね。日本伝統工芸展などで拝見するのは1会期に1点ずつです。こうして一堂に並んだところを前にすると、組織、糸遣い、そして効果と変化が明確となりました。同じものは全くないのです。すべてが挑戦で、そこに集約された考えの軌跡が見え、この展示で焦点を当てた2012年からの10年がこんなにも濃厚で凝縮された織の美だったのかと感動いたしました。 1996年の重要無形文化財「羅」伝承者養成研修会で接した仕事場での北村先生は、織のシステムを知り尽くし、身体の動きもそこにぴったり連動し、一連の流れは北村マジックと呼びたくなるようでした。それが糸の質感であるとか、経糸と緯糸の重なりとか、生地のおもてに出るもの、裏に回る、あるいは陰に潜むものとあらゆることに目を行き届かせた結果、あの織物でなくてはできないデザインとなったのだと思います。 2020年の《透文羅「田相文様」》(図1)は、今回印象に残った1点です。透文羅は70年代にファイバーアートに関心を持ったのが制作を始めたきっかけの1つとなったと書いていらっしゃいましたが、なるほどと、面白く読んだのを覚えています。以前の透文羅といえば単彩としての仕事で、動くような経糸が特徴的な織構造をご自身の表現とみなされていました。ふつうはそこで完成形です。ところが《田相文様》は経糸を黄、緯糸は青とはっきり色を変えてありました。新たな奥行が生まれ、実際の色数以上に、玉虫のようにいろんな色が見え始めてきます。不思議、と見る人に思わせますね。こうした試みや変化はバリエーションの範疇に収まらない。それでいて透文羅でなければできないことだとも思います。 もともと私は先生の透文羅が好きで、実は経錦は透文羅ほどには惹かれていなかったのですが、今回あらためて経錦の魅力に開眼しました。《渦流文経錦》(2021年)は流水や巴文のような、元をたどれば古典に行き着くのでしょうが、今の時代の感性に基づいたデザインになっているんですね。第一、経錦は3色の経糸を1セットとして機にかけ、それが入れ替わりながら文様を織成していくなかで、あれだけの自然な曲線が描かれたというのは実に見事です。 経錦といえば2012年の《経錦帯「春苑」》(図2)は衝撃的な作品です。日本伝統工芸染織展会場で大いに驚き、そのすごさを前に、皆と一緒にもう笑うしかありませんでした。70センチ幅にあれだけの大輪の梅です。経糸の操作が難しいから経錦は小さな文様しか織れないという常識が一気に覆されましたからね。色遣いも大胆で、でも品格に満ちている。ある種の挑戦状だということは間違いありません。 能ではよく「老木に花」といいますね。「花は散らで残りしなり」(世阿弥『風姿花伝』)。そこに理想的な価値が認められるとされます。ところが展示を見ていると、北村先生の場合はまだまだ燃えていて、これからどうなっていくのかと期待してしまうほどです。挑戦される姿を本当にもっと見ていたかったし、勉強したかった。しかし北村武資先生は今年の3月末に他界され、喪失感の大きさが会場で感じたもう1つのことでした。 先生がよくおっしゃっていたのは、ご自分も古代の羅という織から奮起して進んできた。良い物を残しておきたい。そうすれば違う時代、違う国であっても誰かの光となるかもしれないのだと。私が最初に師事した志村ふくみ先生(重要無形文化財「紬織」保持者)に、「なぜ、ひとは/ガラス絵や、貝殻や、玉をみるように/織物をみようとしないのだろう」という詩があります。まさしくそのとおりだと思います。北村先生は70センチという広幅の裂地で制作を続けられましたが、それがただ掛かっている状態、それだけで十分すぎるほどに美しいのです。 工芸には「用の美」という言葉がついて回りますが、切畑健先生(京都国立博物館名誉館員)は「真の鑑賞」、見るだけでいい、それもまた用の美であるとおっしゃいました。「誰が袖図屏風」にしろ、日本には本来そういう美的価値観があったはずなのです。北村作品の建築的立体的な構造の美に入り込めたなら、あるいはそうした境地が開かれるのかもしれません。 インタビュー・文責:今井陽子(国立工芸館主任研究員) (『現代の眼』637号)

新しい工芸館

東京国立近代美術館工芸館は2020(令和2)年10月25日、通称を国立工芸館(NCM)として、皇居のほとり北の丸から、工芸のまち石川県金沢市の本多の森に移転し、新たなスタートを切った。 この移転は、地方創生施策の一環として、東京一極集中を是正する観点から政府関係機関が地方への移転を検討する中で、石川県が東京国立近代美術館工芸館を誘致したいとする提案により実現した。当初は2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開会前の7月中旬に移転開館する予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により開館が延期となり、木々が色づく季節になった。 移転した場所は、日本三名園の1つ兼六園の目と鼻の先で、金沢市内の文化ゾーンとしても知られる兼六園周辺文化の森の中にある本多の森公園。周りには石川県立美術館や石川県立伝統産業工芸館(いしかわ生活工芸ミュージアム)など、工芸・美術に関連する美術館や博物館などの施設のほか、金沢城などの文化遺産も多数あり、まさに「工芸のまち」のど真ん中になる。 そもそも東京国立近代美術館工芸館は1977(昭和52)年に、東京・北の丸公園に開館した日本で唯一の工芸を専門とする国立美術館である。陶磁、ガラス、漆工、木工、竹工、染織、金工、人形、そしてデザインなど、全国各地から集められた明治以降の秀作を収集・保管し、40年以上に渡り東京国立近代美術館の分館として展示事業や教育普及事業などを通して、国民に工芸文化の素晴らしさを紹介してきた。 1977年の開館以来のこうした活動は、1976年9月に発表された「工芸館(仮称)設置基本構想」に基づいて行われており、基本的には石川・金沢への移転後も変わらず継承されている。 この基本構想には、「近代および現代における工芸について、調査研究を基礎とし、その優秀な作品ならびに関連する重要な資料を収集し、保管し、展示し、併せて普及広報活動を行うことにより、工芸の作家および研究者の研究に資し、工芸に対する国民の理解を深めるとともに、わが国工芸に対する世界の人々の関心を高めることを目的とする」とうたわれている。このことは構想の段階から、近代から現代にいたる工芸の収集と保管、展示、調査研究、広報普及が一体となった事業の展開を目指してきたことを示している。また、当時の安達健二館長が新聞記者の取材で答えた「伝統工芸にかたよらない、現代工芸の殿堂にしていきたい」とする言葉にも、工芸館の工芸に対する想いが表現されている。このような開館当初から続く、国内外の工芸界の多彩な傾向に対応しながらバランスのとれた活動を行っていく考え方は新たにスタートした国立工芸館も変わらない。 旧工芸館(現在の名称は「東京国立近代美術館分室」)は、明治時代に建てられた歴史的建造物、旧近衛師団司令部庁舎を活用した施設であった。そして、国立工芸館の建物も、明治時代に建てられた旧陸軍第九師団司令部庁舎(1898年建造)と旧陸軍金沢偕行社(1909年建造)を、石川県と金沢市が移築・整備して活用されている。旧司令部庁舎は執務室として、また旧偕行社は将校の社交場として使われていたというが、国立工芸館ではそれぞれを展示棟と管理棟として使用しており、2つの建物の間には新たにガラス張りのエントランスを設けている。建物の窓枠などの外観は改修に伴う調査で判明した建設当時の色が再現されており、往時の姿を今に伝えている。 展示棟の1階と2階には、所蔵作品展や企画展を行う展示室が3室と、テーマを持った展示スペースが3室ある。一方、管理棟の2階には旧工芸館には無かった多目的室を3室設け、講演会やレクチャーをはじめ、各種イベントなどにも対応できるようになっている。 (『現代の眼』635号) 関連ページ

国立工芸館と私

国立工芸館 外観(左:旧陸軍第九師団司令部庁舎、右:旧陸軍金沢偕行社) 撮影:太田拓実 学芸員になり立ての1981年以来、東京国立近代美術館工芸館には平均してほぼ年に1回は足を運んできた。皇居のほとり、北の丸公園の緑に囲まれ、人気(ひとけ)がなく、ゆったりとした時間が流れている、あの静寂が好きだった。 当初、富山県立近代美術館(現在の富山県美術館)に勤務していた関係もあり、同県出身の「石黒宗麿展—陶芸の心とわざ」(1981年)が最初の訪問だったかもしれない。いや、同じ年に開かれた「八木一夫展—火と土のメッセージ」が先だったか。記憶は少し曖昧だ。 いわゆる名品展よりも、漆芸と木工の黒田辰秋(1983年)、陶芸の鈴木治(1999年)、ジュエリーの中村ミナト(2015年)など、個展が印象に残っている。コレクションでは、工芸館の最後の「所蔵作品展 パッション20」にも選ばれた、四谷シモンの関節人形《解剖学の少年》(1983年)に時折出会えるのがひそかな喜びであった。 1994年の「素材の領分—素材を見直しはじめた美術・工芸・デザイン」のような、ジャンルを串刺しにする試みも興味深かった。陶の秋山陽、和紙の藤原志保、漆の田中信行らとともに、「もの派」を代表する菅木志雄が木にパラフィンを使った作品を展示していて驚かされた。現代美術との接点で言えば、雑草や花を精巧に木彫する須田悦弘の《葉》(2007年)が収蔵されている。須田の作品は、他の国立美術館にもあるが、工芸館では「彫刻」ではなく「木工」に分類されているのが面白い。 工芸館の魅力は、工芸諸分野だけではなく、グラフィックデザインの収集・展示にも注力してきた点だ。亀倉雄策、田中一光、福田繁雄、永井一正らトップデザイナーの個展はそれぞれ見応えがあった。金沢でも見られるのかどうか、楽しみだ。 こうして振り返ってみると、工芸館のこれまでの活動は、工芸の伝統や歴史をきちっと見守りつつも、狭い意味での工芸に安住しないぞ!という姿勢に貫かれてきたのではないか。旧陸軍の建物を活用した展示空間の魅力と制約は、東京と同様、金沢の国立工芸館にも引き継がれたが、分野の枠にとらわれないラディカルな取り組みに期待したい。 かつて、工芸的という形容は、現代美術において誉め言葉ではなかった。今なお、そうかもしれない。表面的な完成度はあるけれど、新たな問題提起を感じさせない作品に対して、(私自身も)しばしば用いてきたように思う。 しかしこの20年余り、工芸的という言葉の響きは必ずしも否定的な意味を帯びなくなったのではないか。新旧を問わず、たとえば超絶技巧的な作品(鈴木長吉の《十二の鷹》や満田晴穂の自在置物など)への関心の高まりも一因だ。現代美術の世界でも、村上隆の周到な工程を経て制作される絵画や彫刻、あるいは杉本博司の丁寧に額装された大型の白黒写真は、ともに工芸的な仕上げが欠かせない。金沢21世紀美術館所蔵のアニッシュ・カプーアの円盤状の彫刻《白い闇Ⅸ》(2021年5月9日まで、当館で展示)や加賀友禅に触発されて制作されたマイケル・リンの鮮やかな花模様の大壁画もまたしかりである。 金沢21世紀美術館は、現代美術館として有名だが、実は2004年の開館前から工芸を収集、富本憲吉から1980年代生まれの若い作家まで、国内外50名余りの作品を収蔵している。秋元雄史前館長が企画した「工芸未来派」展(2012年)や深澤直人監修の「工芸とデザインの境目」展(2016–17年)は、当館ならではの工芸への問いかけだった。昨年は、開館15周年を機に、これまでに収集した工芸作品を一挙に展示公開した。 国立工芸館に隣接する石川県立美術館、そこから徒歩5分の金沢21世紀美術館、さらに市内には金沢美術工芸大学や金沢卯辰山工芸工房があり、工芸のギャラリーや店舗が軒を連ねる。さまざまな立場から工芸を支えるこうした稀有な環境に、待ちに待った国立工芸館が開館したのである。 (『現代の眼』635号)

「これからの工芸館」をイメージできる顔

2019年の12月、東京国立近代美術館工芸館の金沢への移転に伴う、新しいロゴタイプの指名制コンペティションにお声がけいただいた。工芸館は、東京国立近代美術館の分館という印象があり、地方から美術館を訪れる立場としては、最初の目的地になりにくいと感じていた。東京国立近代美術館は、2011年に開催された「ヴァレリオ・オルジャティ展」の広報物デザインを担当したこともあり、上京する度に興味のある展覧会に足を運んでいた。5分ほど歩いたところにあった工芸館は、素晴らしいコレクションが多く所蔵されているのも知っていたが、当時、「人間国宝」という超絶技巧の世界が、デザインに比べて、自分たちの住む世界との接点を見出せず、足を運ぶまでのハードルが高かったと記憶している。いま思うと、デザインは工芸に比べて、急速に変化している社会と共に生まれてくるものが多いという印象を持っていて、つくるプロセスが理解しやすく、現代の生活と近いものがあったので、入りやすかったのかもしれない。 工芸館側からコンペに際して示された「これからの工芸館」は、今回の金沢への移転によって、人々の生活に近いまちなかに位置することになり、さらに多目的室やライブラリが新設されることで、より開かれたプログラムを開催することが可能になるというものだった。若年層も含めた、すべての層とのコミュニケーションを大切にしていく工芸館へ、というイメージだ。読み解き方や楽しみ方が掴めるだけで、工芸も面白く理解できるようになるはずなので、とても共感したのを覚えている。さらに工芸館の担当者とディスカッションを進める中で、収蔵作品の説明を聞いていると、つくり手がその時代に何を考え、どのような技術を使い制作していたのかを発見できた。モノだけでない多視点の見方を与えられるだけで、どんどんワクワクしていく自分たちがいた。このワクワクを感じてもらうためには、若い世代の人たちが、敷居を高く感じない、行ってみたいと思えるロゴタイプをデザインしなければいけないと考えるようになっていった。 そこで、格式がありクラシックな印象のある明朝体ではなく、少しくだけたゴシック体をベースとし、色々な実験を繰り返した。つくり手の気持ちになってみようと開館当時の原弘氏によるポスターのロゴタイプをオマージュしたようなラフ(図版1)を考えてみたりするが、手を動かせば動かすほど過剰なデザインになってしまう。頭を悩ませているときに、「工芸や人工の“工”という字は、もともと二本の横棒で表現された「天」と「地」を結びつける「人」の営みを表していた」という竹村真一氏のテキスト(『宇宙樹』慶應義塾大学出版会)に出会ったのだった。3本のラインでできたとてもシンプルな漢字「工」という字を丁寧に編み直すことで、国立工芸館のロゴタイプをつくることができないかを考えるようになっていった。古い字形(図版2)を見ていても殆ど変化がなく、眺めれば眺めるほど色々なことを想起させる字形だ。そこで導き出したのが、上下のラインを支える中心の線に丁寧につくりあげられていく工芸作品を感じられることを意識し、明朝体にあるようなヒゲの要素(図版3)をつけ、ゴシック体をベースとしながらもしなやかさと力強さを持たせるよう心がけた、その要素を「国、立、芸、館」にも展開しロゴタイプを完成させていった。また、「工」のロゴタイプが構築されていくと、その余白のかたちが、2つの歴史的建造物(旧陸軍第九師団司令部庁舎、旧陸軍金沢偕行社)を繋ぐ国立工芸館の建物とも呼応し、工芸がつくり出す人の営みや環境を感じられるシンボルマークも同時にデザインを提案した。わかりやすくデザインされたものではないかもしれないが、敷居の高さを抑え、「これからの工芸館」が目指す顔としてのデザイン(図版4)ができたように思う。 (『現代の眼』635号) 図版1 図版3 図版2 図版4

デザインと工芸と快適な暮らし

「工芸館」と呼ばれていた東京・竹橋の「東京国立近代美術館工芸館」が公式通称として「国立工芸館」(以下「工芸館」)を名乗り金沢に移転したのは昨年10月末のこと。早いものですでに4か月が過ぎ、石川移転開館記念展も現在第2弾が開催中である。それが「うちにこんなのあったら展 気になるデザイン×工芸コレクション」であり、デザインと工芸の両分野を所蔵する工芸館の強みを生かした展示となっている。 現代の日本における「工芸」とは、古来の中国で意味していたような単なるもの作りを示す「工業」と同義ではなく、「表現としての工芸」を指す[註1]。この「表現としての工芸」は用途を持ったものから持たないものまで多種多様で、例えば一人の工芸家がどちらも制作することはよくあることだし、さらには、大量生産のためのデザインのみ行うこともある。また工芸家でもデザイナーでも使用を意識して制作する場合、自身の作品が人々の生活をより快適で美しく彩りあるものにすることを願う。「うちにこんなのあったら展」は作り手のそのような意識が見えるとともに鑑賞者が自宅に欲しいと思えるような、選ばれし約200点の所蔵作品が展示されていて、まさに理想の暮らしを夢見る空間となっている。 本展は3名の作家を軸に構成されているが、最初に登場するのはルーシー・リー。「飾ること」や「かたち」をキーワードに、彼女を人気作家に押し上げた華奢な形態の器や、知る人ぞ知る可愛らしいボタンやネックレスなど、工芸館が所蔵する全13点を展示、彼女の幅広い作風がよくわかるようになっている。本章後半ではテーマを「ティータイム」とし、バーナード・リーチやユッタ・ジカ、石黒宗麿、濱田庄司といった作家によるティーセットがずらりと展示されていて壮観である。 続いては富本憲吉である。富本は「模様から模様を作るべからず」という信念で図案を制作、その独自の模様を生かした色絵磁器で重要無形文化財保持者いわゆる人間国宝に認定された一方で、量産陶器の製造を模索するなどデザイナーとしての一面も評価されている作家である。本展では前者を代表するものとして「四弁花」の飾筥(かざりばこ)が、後者の一例として涼やかな花字紅茶碗のセットが出品されている。さらに機能性抜群ながら象の鼻のような可愛らしい注ぎ口の森正洋《G型しょうゆさし》や、文字を文様化した田中一光のポスターで、日常に溶け込みながらも印象的に人の心に留まるデザインを知ることになる。 最終章はクリストファー・ドレッサーのデザインが中心だ。ドレッサーやエミール・ガレの手になる異国趣味の作品から、ピエール・シャローによるアール・デコのフロアー・スタンドなど、ヨーロッパのデザイン運動を把握できるようになっているうえに、用と美を問う杉田禾堂(かどう)の作品や杉浦非水の「東洋唯一の地下鉄道」開通ポスターによって昭和初期の日本のモダンデザインの流れを追うことができる構成だ。これらすべて、今見ても新鮮に映るデザインたちである。 これまでの行動や生活様式の変容が求められ、家にこもる時間が増えたこの一年。多くの人が、身の回りに関心を向けるようになったのではないだろうか。より「美しく」「心地よい」モノに囲まれたい。自分の半径2mを見つめなおすとき、本展に出品されたデザイン作品や工芸作品を思い出すことで、日々の暮らしの充実を図ることができるに違いない。するときっと毎日が楽しくなる。 (『現代の眼』635号) 註1 木田拓也「日本における工芸の誕生」、『別冊太陽 工芸の国、ニッポン』(平凡社、2020年12月)、15頁。

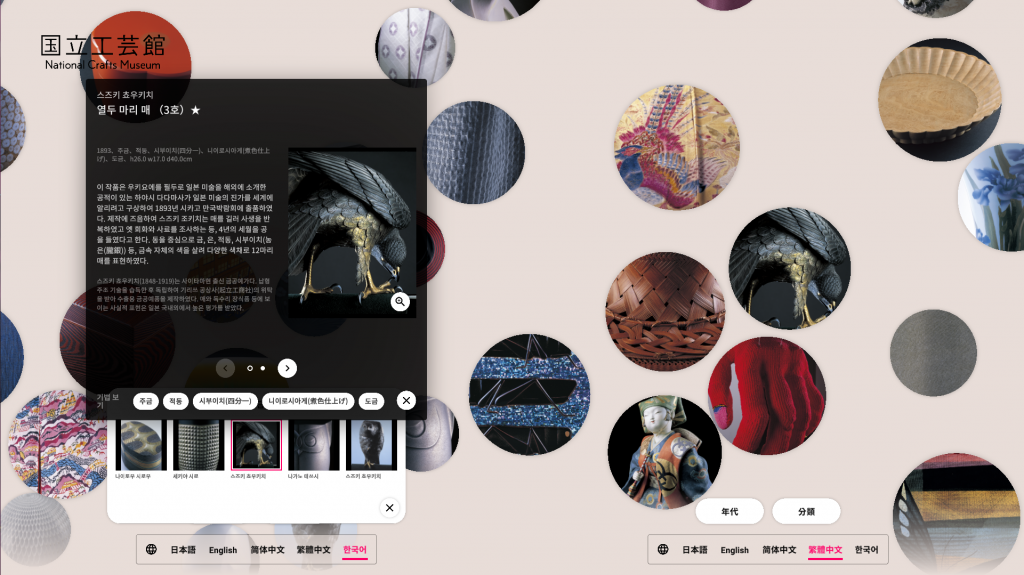

「工芸とであう」鑑賞システムの試み

国立工芸館 エントランス風景撮影:太田拓実 東京の北の丸公園から石川県金沢市に移転した新生・工芸館。ガラス張りのエントランスから入ると正面にそびえ立つ金子潤の《Untitled (13-09-04)》がパワフルにお出迎えします。通路を左に進み、アーチを2つ潜り抜けるといよいよ展覧会場!ですがその手前、木造エリアの一部を、私たちは「工芸とであう」と名付け、所蔵作品を高精細デジタル画像でご紹介することにしました。工芸館へようこそ。そして工芸観へようこそ。そんな気持ちをこめたスペースです。 3台設置した70V型8Kタッチモニターのうち、2台は2D鑑賞システムに使用。大小さまざまな図柄の丸がシャボン玉のように左から右へと漂っていきます。 2D鑑賞システム 展開イメージ 試しに丸の1つに触れてみましょう。即座に作品ページが展開し、画像と解説をご覧いただけます。画像は1作品につき2~3点ずつご用意。右下の虫眼鏡アイコンを押すとドーーンと拡大し、映しだされる作品の細部に目を奪われます。たとえば縮緬の微妙な凹凸まできっちり区分された染めの領域と陰影の効果。たとえば被きせガラスで形成した表層に潤む物質と光の協調。たとえば架台を掴む鷹の爪の鋭さや無機質な金属とは思えない生々しさ。それらはすべて作家が巡らしたに違いない造形思考の軌跡であり、鑑賞する皆さんが作品と対面した時に直感した意識のクローズアップともなればと期待しています。 さて、残る1台のモニターには3D鑑賞システムを搭載しました。「別の角度からも作品を見たい」というご要望に少しでもお応えすべく開発されたものです。“正面”の反対側なら展示の工夫でいけそうですが、器物の“底”、これはなかなか難しい。実際、茶碗などの底面は古より継承された情報を含むもの。それを見どころの1つとしてきた歴史もあり、「鏡を使っては?」というご意見もいただきます。しかし工芸館が収集・展示の対象としている個人作家の仕事では、一方で作品を成立させる諸要素と自己との距離を測りなおし、フラットな地平にスクッと立って見せたいとする傾向も顕著です。美観の一言に収まりきらない作り手の想いと情報の並列とを秤にかけるのは容易くありません。 そこで当システムでは、仮想現実ならではの物理的制約に縛られない環境の設定を試みました。利用者自身が角度も拡大も無段階に条件を整えるアクションは、能動的な姿勢の促進にも繋がりそうです。2つのシステムを置いたこのスペースが、工芸と向き合う終着ではなく出発点となるためにはどう機能させるべきか。「鑑賞」のキーワードを旗印に、技術とヴィジョンの両面から今後も検討し続けていきたいと思います。 (『現代の眼』635号) 3D鑑賞システム 撮影:太田拓実

「近代工芸と茶の湯のうつわ」展によせて

本展は国立工芸館の石川移転開館記念展の第三弾として、茶の湯における四季のとり合わせを展示の中心に、近代以降の個人作家の作った茶道具が200点以上出品されている展覧会である。工芸館に収蔵されている作品が出品作の中心ではあるが、現代の若手作家の作品もあるので、近代~現代までの作家の茶道具への取り組み方も見ることができる。 展示の中核を為すのはとり合わせであるが、担当した学芸員の目を通したある意味主観的なとり合わせを見ることができるので、鑑賞した人は「自分だったらこうするな」などと考えながら楽しめる内容となっている。ややもすると教条的に捉えられがちな茶の湯のうつわでも、季節のとり合わせという切り口で、しかも身近な現代作家の作品を並列することによって、より鑑賞者の想像可能な心理的距離に近づくことができるのではないだろうか。 そういった美術館、茶の湯、鑑賞者といった関係を近づけるための試みとして、本展ではQRコードで情報を読みとることで近現代の銘碗15点が3D画像で見ることができた。この3D画像では画面上の操作で作品を360°見ることが可能で、高台の裏側、茶碗の正面ではない面、展示ケースからは覗きづらい見込みの部分など、まるで茶席の拝見の時のように回す操作で見ることができる。また茶碗自体の色を全て取り除いた状態の画像にもなるので、轆轤目や土の削り、釉の垂れ具合などがはっきり識別できた。私自身が制作者でもあるので、このことはとても新鮮かつ良い勉強になった。美術館の作品はふれることができないという問題の根本的な解決になるとまでは言えないが、さまざまな技術を使って作品を解説しようという試みはこれからも続けていってもらいたい。コロナ禍が終わって、茶会やタッチ&トークなども同時に行うことになれば、作品への理解がより重層的・多角的なアプローチになり、より深い日本工芸文化の教育普及へとなるのではないだろうか。 以下、個人的に興味深かった展示を2点ほど挙げたい。まず、“芽の部屋”のしつらえである[図1]。この“芽の部屋”は名誉館長の中田英寿氏が全面的にプロデュースしている。彼にとっては初めての美術館での展示プロデュースであるという。ミヒャエル・ボレマンスの軸、ルーシー・リーの茶碗、志村ふくみの座布団など、現代的な感覚でとり合わされていた。特にボレマンスは昨秋の21世紀美術館での展覧会(2020年9月19日〜21年2月28日、「ミヒャエル・ボレマンス マーク・マンダース|ダブル・サイレンス」)の印象もまだ鮮やかだったので、彼の手による水墨画風の軸はとても興味深く、また、近隣の美術館との連携の可能性も感じられた。茶室の空間自体も照明をかなり落とし、金沢の四季の木漏れ日の映像が床に照射されていたりと、印象に残る空間構成になっていた。 もう1点は漆芸家の音丸耕堂の作品である[図2]。近代以降の陶芸家による茶陶作品は、個人的な感覚としては個性が強いものが多く、作品としては良いが、とり合わせに苦労するだろうと感じる作品が多い。音丸耕堂の作品は、彼の造形センスによるところかその技法の特性によるかはわからないが、いろいろな場面でのとり合わせが想像できる、とてもモダンな瀟洒な優品であった。これまで音丸耕堂の作品をまとめて見ることがなかったので、今後たくさんの作品を見てみたいと感じた。このように素材の異なる作品が同じように並べられるのも、近代以降の茶の湯というテーマに絞った良い点であろう。日本の工芸を近代から現代まで俯瞰するという視点に、一本“茶の湯”という軸を通すことで、鑑賞する側としては見やすい構成に感じられ、より能動的に展示を見ることができるのではないだろうか。 前回の「うちにこんなのあったら展」と同様に、本展も鑑賞者に寄り添う姿勢が見られる企画であったと思われる。この姿勢はバランスが難しく、ややもすると鑑賞者におもねるような企画になってしまうこともあろう。しかし、日本の文化の中心を為す工芸というジャンルが、現代の人の生活から離れてしまいつつある昨今の状況では、こうした試みはとても重要である。国立工芸館はその恵まれた立地もあるので、今後も工芸、美術館、鑑賞者など、さまざまな境界を越えられるような意欲的な企画を期待している。 (『現代の眼』636号)

たんけん!こども工芸観:Crafts Museum for Kids & Adults

工芸館にとって、夏は子どもたちと一緒に工芸を考える時季です。初めて対象を子どもとするプログラムに取り組んだのが2002年でしたから、今年でちょうど20回目の夏となります。この間、簡易的なウェブページを皮切りに、印刷物、そしてイベントと、毎年少しずつ種類や回数を増やしていきました。 展覧会を設定から見直そうという声はわりと早い段階に上がりました。まずは子どもに親しみやすいモチーフを選ぶ(2004年)、鑑賞プログラムの総称「こども工芸館」を展覧会名に据え、玩具やフィギュアの系譜学も視野に入れて楽しさを全面に打ち出す(2005年)、子ども・一般の対象ごとの2本立て(2007、09年)などの試行を重ねたのち、2010年からは工芸の本質を問いながら、そのまま子どもたちにポーンと投げ渡すようになりました。今年の「ジャングル⇔パラダイス」展もその流れにあります。 図1 図1は寺井直次の《極光》[註1]を鑑賞した未就学児の成果です。これは「ジャングル⇔パラダイス」展のレビューを執筆していただいた冨田康子氏(工芸課客員研究員・2004年当時)考案のプログラム「動物にがおえ大会」エントリーシートの1枚で、「動物のモチーフ」展の出品作を写生して「すきな理由」を添えて掲示する趣向でした。注目したのは「きつねがすきだから」というあどけない言葉とは対照的な厳しい線の集積で、作品上で狐を表す無数の卵殻のカケラが、厚紙に刻み込む勢いで描き込まれました。指先で凹凸を辿れるほどの圧がかかった線描は、卵殻の微細な曲面を保持した集合体にざわめく心情を映しながら、作品の制作工程とシンクロする視線の軌跡を伝えています。 図2 翌年の「動物とあそぼう」展と同時開催の大人用陳列からは、生野祥雲斎(しょうのしょうんさい)の《白竹一重切華入 くいな笛》[註2]の「にがおえ」が、8歳の子によってもたらされました。すきな理由は「いろがすき」。青竹を加熱や天日干しして水分油分を除去すると防虫防腐防カビを期待できますが、この工程で一緒に葉緑素が抜けて、白竹の呼称が与えられます。とはいえこの技法が長く続いたのは、ただ機能本位ではないのかもしれません。最先端とされる技術でデジタル画像を作る際、今でもカラーチャートをフレームに納めることがありますが、はたしてそのような処置でこの子が惹かれた美意識の伝統、「白」一字に託された意義を構築できるでしょうか。祥雲斎は節を2つ残して切断し、開口部を設けただけの限定的な造形要素に、青竹とはまた別種の清新さを宿す美の様態を収斂させました。後年、本作の「竹がきれいすぎる」ことに注視した11歳が、竹に作用する光を茶・黒・黄の色鉛筆と紙の地色で描出しようと試みたのも興味深い反応です(図2)。 「動物にがおえ大会」エントリーシートは、その後「みんなでつくる工芸図鑑」と呼び名を変え、工芸館にとって重要なプログラムへと成長しました。参加した子ども自身の内面だけで鑑賞が完結せず、他者に向けてアウトプットする意識が客観と強調の両極に働いて、「図鑑」カードという成果物の充実を促進させているようです。もちろんすべての事柄が子どもの自覚のままに出てきた訳ではありません。が、彼らの直感が放った光は工芸をみずみずしく浮かび上がらせ、知識や既成概念で縛られがちな大人の価値観を揺るがす契機になり得ると確信しています。 その後当館では、子どもたちの鑑賞へのレスポンスとして「イロ×イロ」「ピカ☆ボコ~オノマトペで読みとく工芸の魅力」「こどもとおとなのアツアツこうげいかん」などの展覧会をリリースしていきました。2019年の「みた?—こどもからの挑戦状」はいわば子どもたちとの共同研究の中間報告です。過去の「図鑑」カードの紹介動画は大人を会場へとUターンさせ、一方、子どもたちもまた発奮して大量のカードをかきあげました。お名残りに来てくれたリピーターのなかには、自身の成長を実感した子もいたようです。 残念ながら、昨年に続き今年も鑑賞活動は制限せざるを得ません。そんな時節だからこそ、生活感情の特殊と普遍とがないまぜとなって形成される工芸という文化を明日につなぐべく、道を探っていきたいと思います。 (『現代の眼』636号) 註 https://search.artmuseums.go.jp/records.php?sakuhin=2926 https://search.artmuseums.go.jp/records.php?sakuhin=5

【来館者全員プレゼント】

夜間開館日の17:30以降にご入館いただいた方に、国立工芸館オリジナルミネラルウォーター(350ml・おひとり様1本)をプレゼントします。 日時:7月14日(金)~8月12日(土)の毎週金曜日及び土曜日17:30以降場所:国立工芸館受付